歷史期刊

魯凱族‧萬山部落(2013/06 第9期)

部落(tribe),是原住民族社會組織的基本單位,由共同血統的氏族組成,承載著氏族共同的歷史、語言與文化。臺灣原住民部落擁有自己的族群、語言、神話傳說、遷徙故事、文化遺址、口傳文學、歷史文獻等豐富而多元的文化內涵。本期「部落故事」從高雄市茂林區的萬山部落談起,萬山部落擁有自己的族源傳說、方言、神石信仰、岩雕遺址;有英國探險家深入部落的第一手踏查文獻、有耆老的口傳文學、集體遷村的經歷;而學界對於部落遷移歷史、方言、曆法儀式等之研究都有相當的成果,共同為部落勾勒出清晰的輪廓與傳奇多元的樣貌。

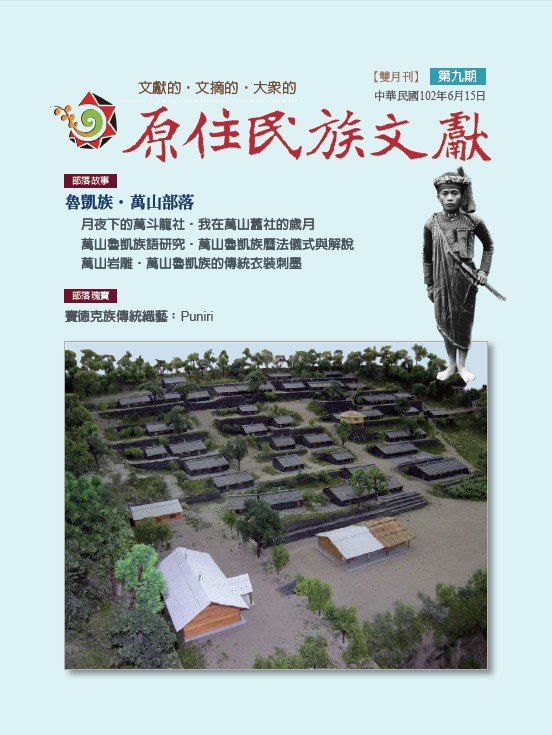

地圖版‧牡丹社事件(2013/04 第8期)

140年前發生的牡丹社事件,牽動日本、琉球、美國、英國、中國、臺灣等多邊國際角力,是臺灣史上最錯綜複雜的國際事件,在這一事件中,不同族群搭乘各式船艦航向臺灣,各式船艦在地圖指引下登陸、深入原住民部落。為了擁有一幅精密的地圖,包括美國李仙得、日本樺山資紀與水野遵、中國嚴復等,都專程來臺實地測繪。一幅幅地圖串接成牡丹社事件的一條重要支線。《原住民族文獻》第八期邀請地圖專家彙整各種地圖史料來解讀牡丹社事件;並依據各種史料,繪製〈牡丹社事件經過圖〉、〈琅嶠十八社分布圖〉,這是事件距今140年來首次以現代繪圖技術精密完成的歷史地圖。以圖說史,是臺灣歷史的新詮釋、新讀法、新視野。

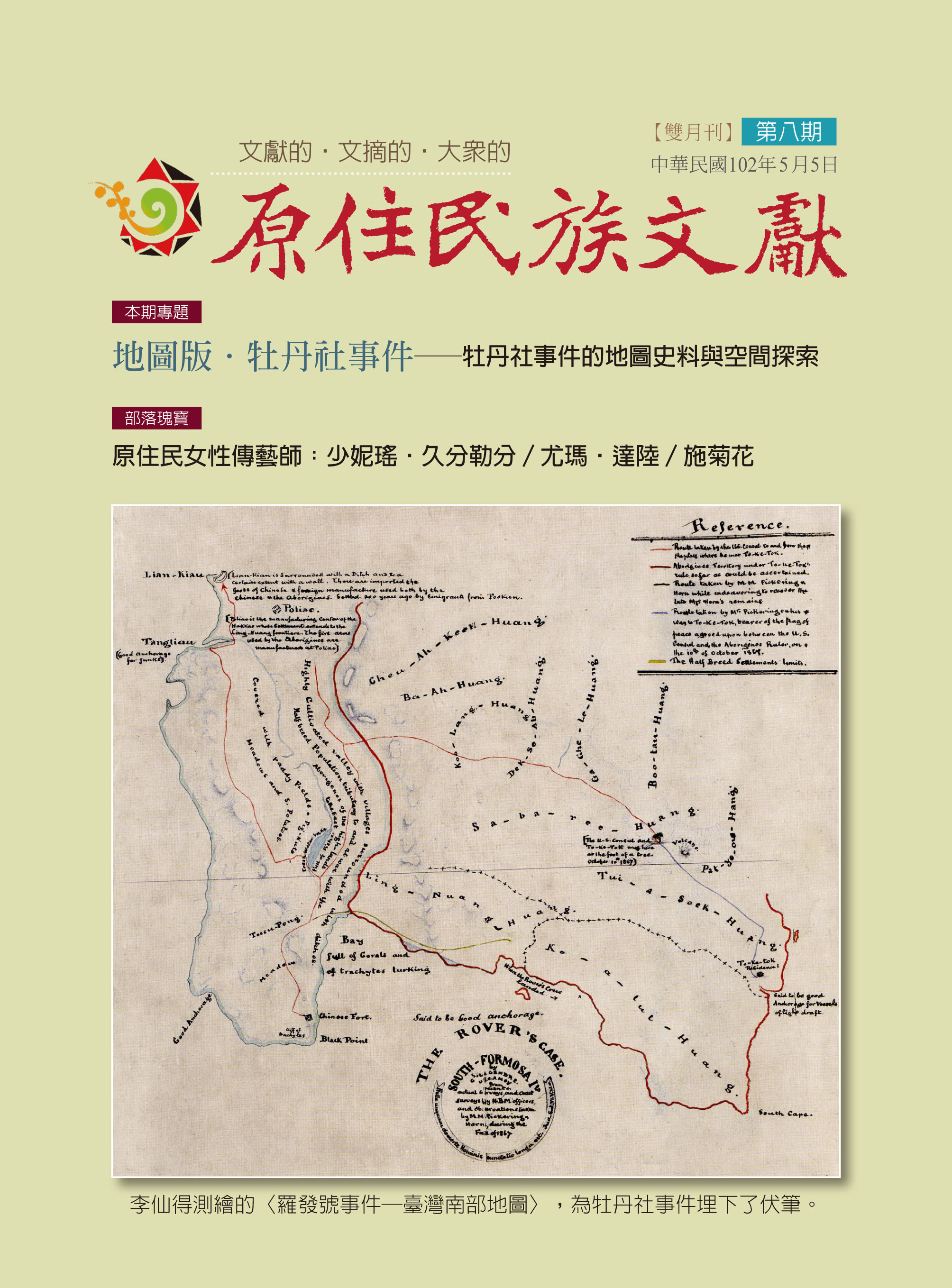

歷史機遇─17世紀荷蘭時期文獻原件重返臺灣(2013/02 第7期)

一批典藏在雅加達「印尼國家檔案館」的臺灣史料,在沉睡350多年之後,於2002年被荷蘭的檔案員發現,這一偶然機緣,喚醒了一段失落的臺灣史──原民會與印尼國家檔案館進行文化交流,讓673頁的珍貴文獻重返原生地臺灣,將於4-5月間舉辦「歷史機遇─17世紀荷蘭時期文獻原件重返臺灣」特展,讓這批文獻與失散了幾百年的臺灣子民,溫馨地重逢。敬請期待!

本期率先刊載學者對這批文獻的介紹與部分譯稿,從文獻可以了解雞籠、淡水教區不同族群的通婚狀況、荷蘭文推行的困難、酗酒敗德的教師等內容;下一期將接續介紹精采的篇章,包括:有些原住民部落的教師必須走上一天的行程,前往蕭?(今佳里)領取薪水;而南方各個部落的學童,有幾人會寫、會讀、會拼字,或是還在學abc,都有詳細的統計數字,從這裡,可以一窺350年前原民部落的豐富樣貌。

本期率先刊載學者對這批文獻的介紹與部分譯稿,從文獻可以了解雞籠、淡水教區不同族群的通婚狀況、荷蘭文推行的困難、酗酒敗德的教師等內容;下一期將接續介紹精采的篇章,包括:有些原住民部落的教師必須走上一天的行程,前往蕭?(今佳里)領取薪水;而南方各個部落的學童,有幾人會寫、會讀、會拼字,或是還在學abc,都有詳細的統計數字,從這裡,可以一窺350年前原民部落的豐富樣貌。

從馬尼拉到臺灣(2012/12 第6期)

在阿美族、卑南族、噶瑪蘭族的起源傳說中,都有海外移來的故事情節;蘭嶼達悟族則流傳:部落的巨人與菲律賓巴丹島的巨人因互相做生意而認識,成為好友;清代方志《恆春縣志》記載紅頭嶼(蘭嶼)居民的「語言有與大西洋相似者,實莫測其所由」,人類學者研究指出,蘭嶼與巴丹群島居民在語言、文化上有著密切的關係;醫學界則從血緣、基因的研究,推斷臺灣人的基因大概一半來自臺灣原住民及東南亞島嶼族群。

16世紀西班牙人在菲律賓建立殖民地,1624年進而在北臺灣拓展據點,因此,從菲律賓來的原住民、道明會傳教士、補給船等,往返臺、菲之間;鄭成功逐退荷蘭人後,曾經致函告誡馬尼拉總督:不得「凌迫我國〔舢舨〕商船」,並要求「對我俯首稱臣、獻上貢品」,將不咎既往,給予穩固完好的信誼。

本期【從馬尼拉到臺灣】規劃六個單元,從地理、歷史到語言文化,呈現臺灣、菲律賓「厝邊隔壁」之間的連結與關係。

16世紀西班牙人在菲律賓建立殖民地,1624年進而在北臺灣拓展據點,因此,從菲律賓來的原住民、道明會傳教士、補給船等,往返臺、菲之間;鄭成功逐退荷蘭人後,曾經致函告誡馬尼拉總督:不得「凌迫我國〔舢舨〕商船」,並要求「對我俯首稱臣、獻上貢品」,將不咎既往,給予穩固完好的信誼。

本期【從馬尼拉到臺灣】規劃六個單元,從地理、歷史到語言文化,呈現臺灣、菲律賓「厝邊隔壁」之間的連結與關係。