歷史期刊

部落檔案:排灣族tjuvecekadan老七佳部落(2016/02 第25期)

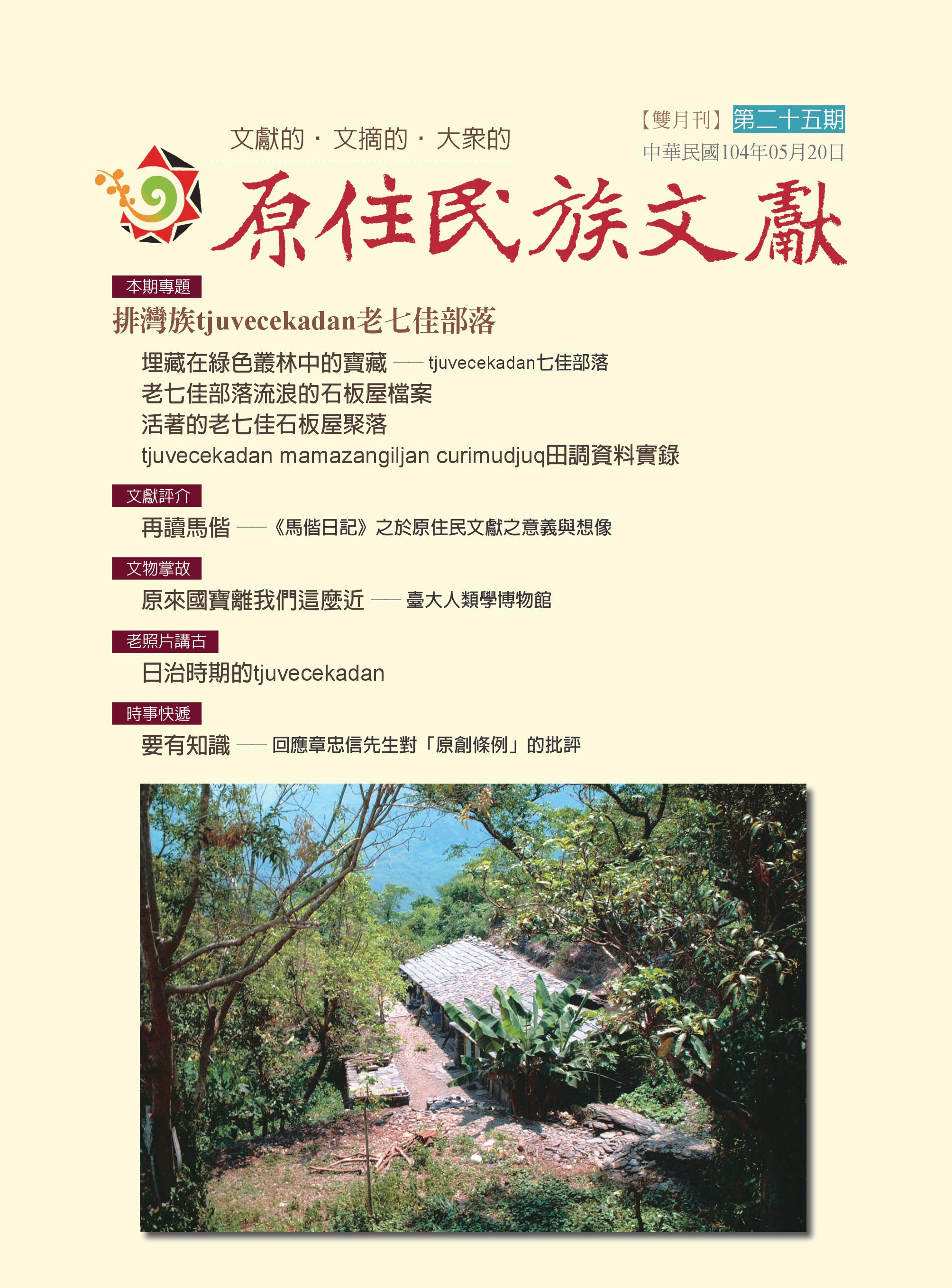

行政院文化建設委員會(現今為文化部)世界遺產推動委員會,於2009年8月14日第二次「世界遺產推動委員會」的會議中,將排灣族石板屋聚落列為世界遺產潛力點之一。其中又以老七佳石板屋聚落之現況,最完整也最具代表性。是在老七佳部落裡,不僅可以看到完整的部落格局,每當月光灑下柔和的光影,映出山城石板嶙峋如一片片炫亮的百步蛇紋鱗時,更增添了老七佳部落祖靈居所的神秘風采。2011年由文化部文資局與屏東縣政府補助,辦理「老七佳石板屋緊急修復搶故計畫」,同年在原住民族文化園區管理局(現原住民族發展中心)中辦理「月影山城-老七家石板屋部落特展」,並著手撰寫《排灣族tjuvecekadan(老七佳)部落》一書,於2013年底出版。

tjuvecekadan(老七佳)部落,根據族人的說法與文獻史料的記載,從1624年的荷治時期即已存在。所以tjuvecekadan(老七佳)存在的歷史歲月距今起碼超過四百年以上。若放在整個排灣族族群遷徙的脈絡中,老七佳部落算是年輕的聚落,但卻保存了非常完整的聚落型態,同時也是呈現排灣族有形與無形文化資產的重要場域。tjuvecekadan(老七佳)部落裡,不僅有五十餘棟的傳統建築石板屋,每棟傳統建築石板屋更具神祕的生活空間、在地特色與豐富的神話故事、傳說、祭儀、歌謠……等。這些有形與無形的文化資產,揭示的盡是老七佳部落族人豐富且瑰麗的文化與寶貴的歷史記憶。近百年來,隨著大時代的變遷,老七佳從傳統的部落生活型態,走進了不同執政者的治理,先後遷徙了兩次,依照時間的先後將聚落分別稱為:老七佳(tjuvecekadan)、舊七佳(tjukarangan)及現址的新七佳(tjuadresir)。

tjuvecekadan(老七佳)部落,根據族人的說法與文獻史料的記載,從1624年的荷治時期即已存在。所以tjuvecekadan(老七佳)存在的歷史歲月距今起碼超過四百年以上。若放在整個排灣族族群遷徙的脈絡中,老七佳部落算是年輕的聚落,但卻保存了非常完整的聚落型態,同時也是呈現排灣族有形與無形文化資產的重要場域。tjuvecekadan(老七佳)部落裡,不僅有五十餘棟的傳統建築石板屋,每棟傳統建築石板屋更具神祕的生活空間、在地特色與豐富的神話故事、傳說、祭儀、歌謠……等。這些有形與無形的文化資產,揭示的盡是老七佳部落族人豐富且瑰麗的文化與寶貴的歷史記憶。近百年來,隨著大時代的變遷,老七佳從傳統的部落生活型態,走進了不同執政者的治理,先後遷徙了兩次,依照時間的先後將聚落分別稱為:老七佳(tjuvecekadan)、舊七佳(tjukarangan)及現址的新七佳(tjuadresir)。

原住民族史觀變遷專題(2015/12 第24期)

台灣原住民族自17世紀以來,因著與外來勢力的遭逢頻繁,原本是透過口述代代相傳的族群們,均開始有了不同語言、文字的紀錄或者書寫,經年累月積累下來的文獻,如今成為我們認識原住民的重要途徑。然而這些書寫所顯露的多半是在書寫當下時空文化主體認知,亦包含不同政權更迭的意識變遷。不同文體裡所包含的史觀,均需要回到當時時空與紀錄觀點才能進行理解與詮釋。而同一時間,被書寫的民族們,也未曾遠離過自身文化與歷史建構,族群內部的視野與歷史觀念一代又一代的被保留在神話傳說與物質文化的變遷之中,如今仍透過田野工作逐步梳理與紀錄。每個文獻中紀錄的歷史觀點都無法代表全部,但各有其重要性與代表性,如果把它當一扇門,我們要做的便是推開門,去看門外那視野更寬廣的景致。如童春發所言,每個年代都留下片段的訊息,而我們要做的,正是把這些片段與片段編織起來,才能真正獲取那更貼近也更豐富的彩虹式歷史觀。

原住民族的自然文化(2015/10 第23期)

在臺灣變異性極大的自然環境中,原住民族社會幾乎每個聚落都有自己對環境的獨特認識,大自然給與的條件與限制,以及人們長年與自然互動後所歸結的經驗與規範,便是對於聚落所處環境知識體系基礎,也表現出這個人群對自然的認知,直至今日則成為臺灣在生物與文化多樣性上的重要的成就。今日的我們不僅須要了解這些寶貴知識與經驗究竟包含著哪些方面,我們可以從哪些方面去追尋,如何保留與承傳;延續至今日,更應該積極尋求如何將之與當代生活型態、技術與環境認知進行對接,以更有效的協助我們在理解傳統的同時,亦能更深入的理解時代的環境危機本質,並採取行動取得更平衡與適切的民族發展與自然資源利用。

原住民族的農業文化(2015/08 第22期)

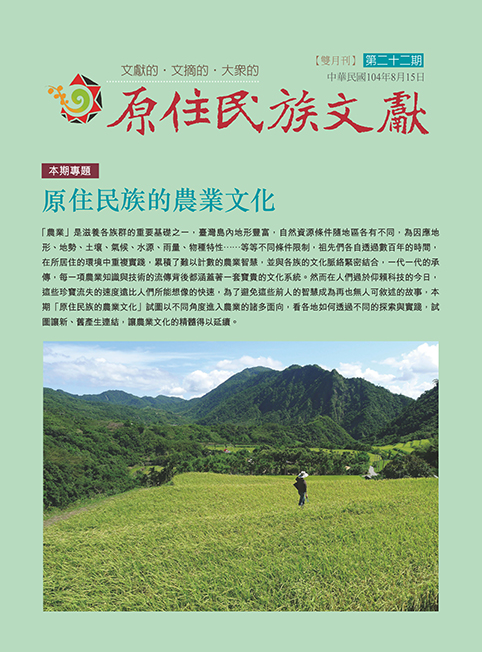

「農業」是滋養各族群的重要基礎之一,臺灣島內地形豐富,自然資源條件隨地區各有不同,為因應地形、地勢、土壤、氣候、水源、雨量、物種特性??等等不同條件限制,祖先們各自透過數百年的時間,在所居住的環境中重複實踐,累積了難以計數的農業智慧,並與各族的文化脈絡緊密結合,一代一代的承傳,每一項農業知識與技術的流傳背後都涵蓋著一套寶貴的文化系統。然而在人們過於仰賴科技的今日,這些珍寶流失的速度遠比人們所能想像的快速,為了避免這些前人的智慧成為再也無人可敘述的故事,本期「原住民族的農業文化」試圖以不同角度進入農業的諸多面向,看各地如何透過不同的探索與實踐,試圖讓新、舊產生連結,讓農業文化的精髓得以延續。