歷史期刊

原論博物—材器文化的落腳處(2021/11 第49期)

博物館一方面保存了許多原住民族文物,功不可沒,但,另一方面,這些物品的來源或入藏過程,或者展示手法和描述內容,卻也經常受到質疑,因此,到底博物館對原住民族而言是正面還是負面,仍未有定論。不過,近年來,國內博物館與原民部落合作完成不少深具意義的活動,雙方的距離或歷史隔閡,已有所改善。在此專題中,我們期望對泛博物館有所檢視省思,也歡迎原民作者能以自我族群角度剖析各類館舍的狀況,同時也能有對不同單元館方措施的比較。總之,這是原住民族與博物館的專題場域,有許多相關課題均相當引人入勝,我們期望有多位寫作者在此一展長才,集中焦點,以使族群與館舍關係史,得以被有效釐清。

世代對話—原民家庭的親子圈(2021/09 第48期)

近幾十年來,原民部落和都市新鄉間的整合與分立問題,日受關注。吾人亟欲知道兩地連線的機制,以及族人渴望以「老人家」口語象徵來和祖先相銜接的作為。此外,當代家庭的組成和運作,及其與舊家新鄉互動,以及其間所顯見之前舉「老人家說」的細膩親子關係文化內涵,都值得認真觀察說明。我們盼望居家生活的人生觀點,能被寫手們溫馨道出,原民的今日奮鬥,基本上都來自家裡的一份支持和從中所建立的信心。凡此,都是文章書寫好題材。總之,這是原住民族今日家庭生活的闡述場域,我們從此一底層文化出發,期待有較多文獻得以充分闡釋新世代無論身居新舊家園,均能透過老人家的隱喻,與祖先文化進行溝通。

南島內外—南北半球的國際線(2021/08 第47期)

臺灣常常被視為是國際原住民族政策實踐的模範區,也就是我們有相較上先進許多的作為,而且仍不斷進步中。據此,臺灣才能在過去十幾二十年間,陸續將視角投向世界。政府和民間紛紛聯繫東南亞與太平洋地區的南島語族群體,大家建立了良善的關係。今天,除了應繼續闡述相關事蹟之外,也應同時關懷與北半球甚至接近極區之北方民族的接觸。這是全球原住民族團結合一追求傳統智慧與時代貢獻的時刻。從臺灣出發,許多珍貴的紀錄均值得學術上的進階闡釋。總之,臺灣居於國際中線,往南往北都有第四世界國際原住民族夥伴的聯繫需求,以往向南較頻繁,今天我們亦積極鼓勵北方的路線。各篇文獻將就此發揮影響力,繼續推動國家的宏觀原民政策。

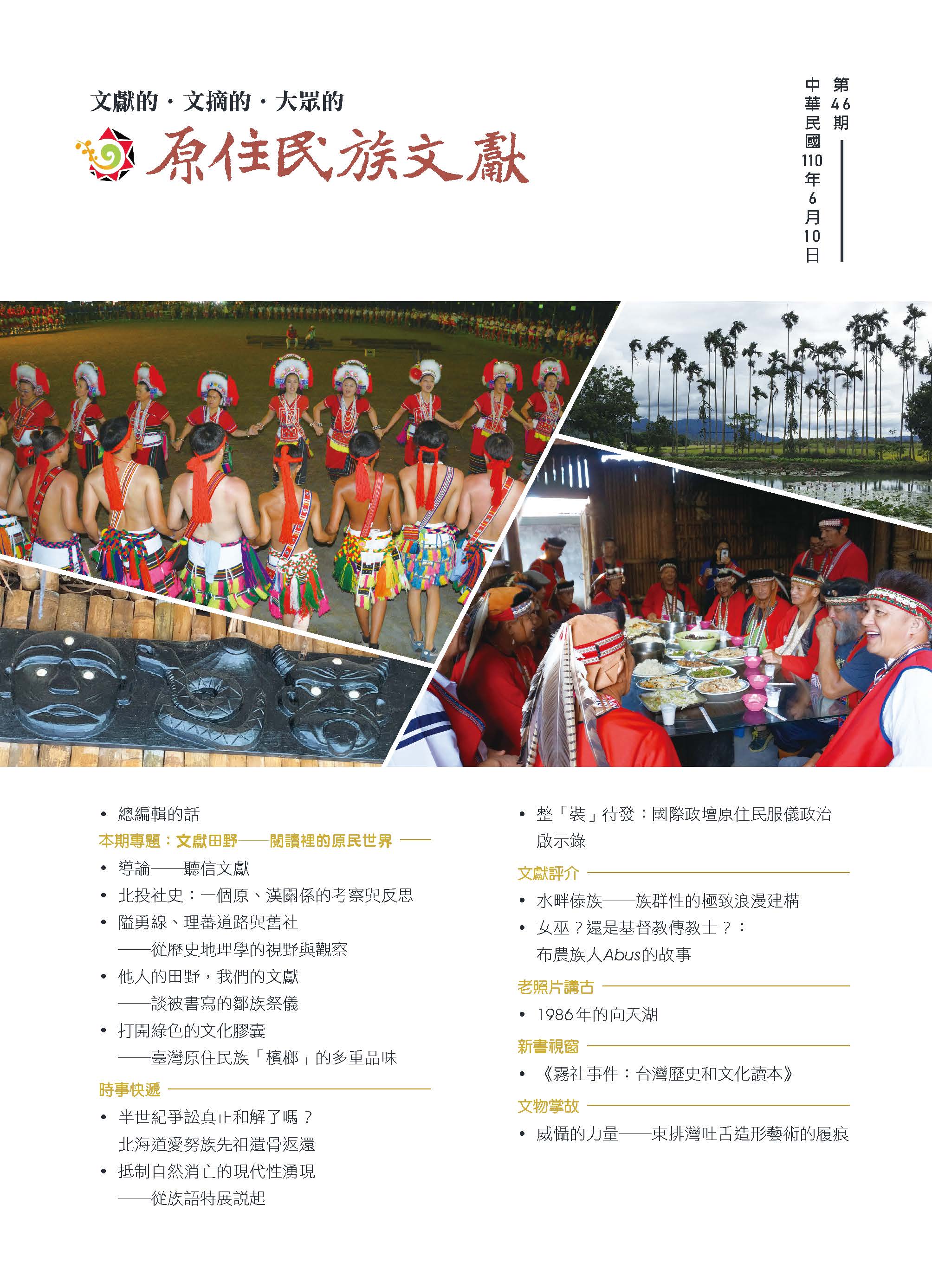

文獻田野—閱讀裡的原民世界(2021/06 第46期)

在此一專題中,我們鼓勵寫作者重回一般所熟知的各類文獻,在研讀中,發現過去可能被疏忽或者僅僅輕描淡寫的原民族人生活點滴,繼而將之整理成系統的論述。接著,或許可以試著提升層次發表文化模式建置的理論。當然,古典資料或已經具有歷史地位的著名文獻,皆仍有被拿來與他者紀錄進行比較討論的需要,畢竟,從中或能化解一些歷史詮釋史上的謎團。而歷史學如此,人類學也類似。換句話說,人類學研究原住民族已有百年歷史,部分約定俗成的論調,在新資料出土以及新研究方法的催促下,也應被重新檢視。總之,本專題直白地說,即是研究史上的原住民族,更白話的說,就是過去都怎樣書寫原住民,例如,某一族某一區域某一部落或某一課題曾被多位研究者描述過,那我們就來重回論述現場,予以比較討論,並提出嶄新觀點。