歷史期刊

動態中—展演、話語、身體誌(2025/10 第65期)

原民的身體動態專業獨強,這是大家的一致看法,其中在運動賽事表現亮眼,以及藝術舞蹈等的傑出成績,更令人印象深刻。但,這真的是一個絕對客觀事實嗎? 我們為何會以特定身體展演項目來連結起一個族群的整體? 難道真有其驚人之處,因此不得不就據此界定該族特徵? 事實上,原民的身體展演脈絡,尚需要進一步的認識了解。這一期就是專論運動、體育、舞蹈、比賽等等的場域,期待多元討論的到來。

神旅中—南半、北半、全球誌(2025/08 第64期)

國際議題很重要,因為自上世紀八十年代原運起始,就有強烈與域外各國原民接觸的動機,而的確過去的數十年間,政府與民間正式非正式出訪之頻率不可謂不高,大家多少都具有國外原民經驗。在此等前提下,一個世界原住民族的意象,或許已被建立起來了,那,它是怎麼一個模樣? 而我們的出訪,又給自己原民帶來什麼交流養分? 它們會是原民現代思想建置的主要依循管道嗎? 再者,如何決定走往世界的那一角落? 也就是說,如何決定何處最有益於我? 凡此,猶待研究者貢獻心力,找出解答。

筆觸中—寫寫、謅謅、文學誌(2025/06 第63期)

原住民族文學在臺灣是一朵已然燦爛數十年的豔麗之花,不只人才輩出,佳作頻傳,更有邁向國際大獎認可的潛力。那麼,這支原民之文學大筆從何而來? 不可能憑空而降,那,又是何人的訓練有成? 這是提問之一。提問之二則是,作品內容固然精彩,卻似有多篇相似的論述基點,也就是描述山林故事者特多。難道這是原民文學的必然? 今日已有半數族人居住城市的情景下,繼續寫山林敘事,還能是主流? 山林是傳統,都會是現代,二者對話或者合一所建成的新原民文化叢體是否存在,或者正在醞釀中? 大家一起來探討。

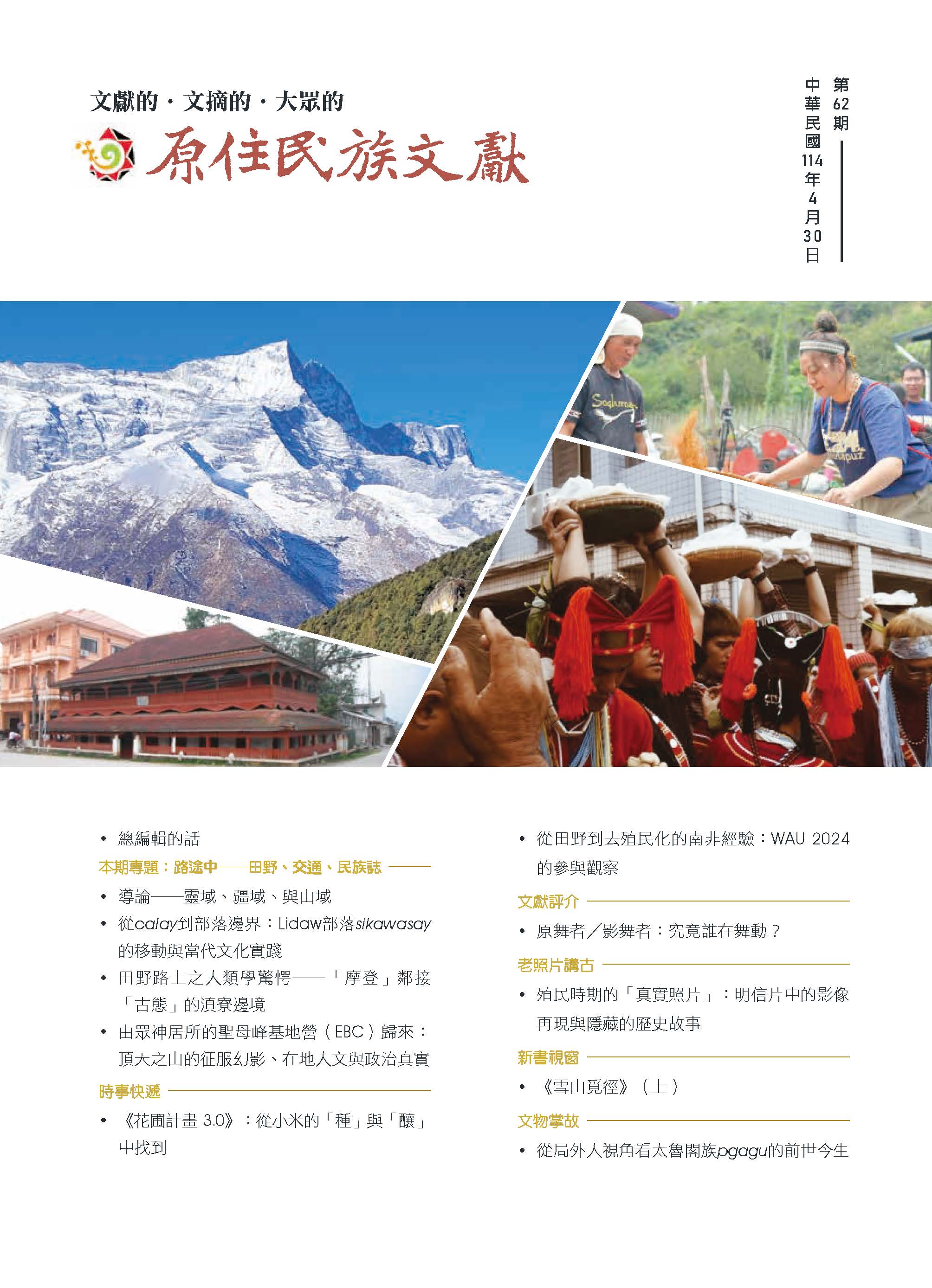

路途中—田野、交通、民族(2025/04 第62期)

田野不會是釘止於一地,然後刻板地進行所謂的訪談。今日的田野必然涉及各項流動的事實,其中有時間流轉,有人員遷動,有物質交換,有觀念變革,有訊息傳遞,有知識創造等等。每一位田野工作者都會遇上該等情境,而據此寫下之資料,以及日後的完整文本產出,才會有一定的生動屬性。我們與原民似乎咫尺交往,卻也常常距離甚遠。而各地區耆老數十年飽受叼擾,繼而衍生出真實傳統與誇張演出等的矛盾問題。研究者人手一冊的經典,在此一流動時代,應有其被重讀評論之必要,畢竟,它們所倚靠的資訊來源,業已有前述之真虛疑問釐清的需要。總之,本期主題就是期盼對民族誌書寫有一本體性的討論。