歷史期刊

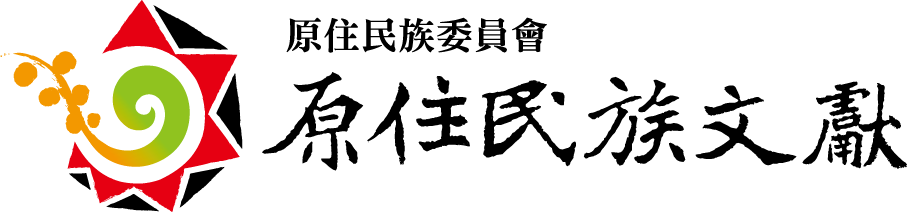

社群人物誌—我妳他的生活故事(2020/12 第45期)

生命史或人物誌足以讓人生成感動心得。傳統上,原住民擁有部落,而遷出的人依然可以於新地點親友聚合再造社區。凡此,無論新家故鄉,都是原住民族生命力展現之所在。目前原住民人口剛好半數在原鄉,另半數則居處新鄉。每一原鄉山海部落抑或都會新居聚落,族人們都在此出生成長並建置高度認同感,因此,人人得以述說著自己與鄉里綿密關係的動人故事。我們期望在此一以人為本的生命史探索專題中,包括根生部落和離鄉邁入「後部落」場景的人物均得以現身說故事。從歷史推演至今,他們或許是極富盛名的英雄,也可能是過去時光悲劇的代表,更有許多就是主體社會標準下的小人物,卻有著引來眾人思念不已的位置。本刊亟欲呼喚寫故事者,生動地道出箇中原委,或者分析要項,解釋道理。

社群必有認同向心之意涵,而人物在其中,正是烘托出該等同心的奉獻者。耆老被人注意,研究者與族人皆然,人們總會以「老人家說」云云之口頭禪為終,也常見學術師生到場,多立即奔往長者家請益。然而,文化是穿越年齡範疇的,青年一輩,或更幼甚至正值成長期等等,都是構成社群部落的一員。我們也鼓勵視野廣闊地寫人物,畢竟他們均能在被啟發動念後,開始細數家珍,任一族人都是生命史或人物誌的邀選寫錄對象。基於此,本刊提示如下五項寫作重點,只要是人物故事的各類範圍,都歡迎。囊括各個主題書寫之後,必有我妳他的眾多好故事集中,我們嚮往成就一份原民族人古今老少人生哲學彙總的專論作品。

社群必有認同向心之意涵,而人物在其中,正是烘托出該等同心的奉獻者。耆老被人注意,研究者與族人皆然,人們總會以「老人家說」云云之口頭禪為終,也常見學術師生到場,多立即奔往長者家請益。然而,文化是穿越年齡範疇的,青年一輩,或更幼甚至正值成長期等等,都是構成社群部落的一員。我們也鼓勵視野廣闊地寫人物,畢竟他們均能在被啟發動念後,開始細數家珍,任一族人都是生命史或人物誌的邀選寫錄對象。基於此,本刊提示如下五項寫作重點,只要是人物故事的各類範圍,都歡迎。囊括各個主題書寫之後,必有我妳他的眾多好故事集中,我們嚮往成就一份原民族人古今老少人生哲學彙總的專論作品。

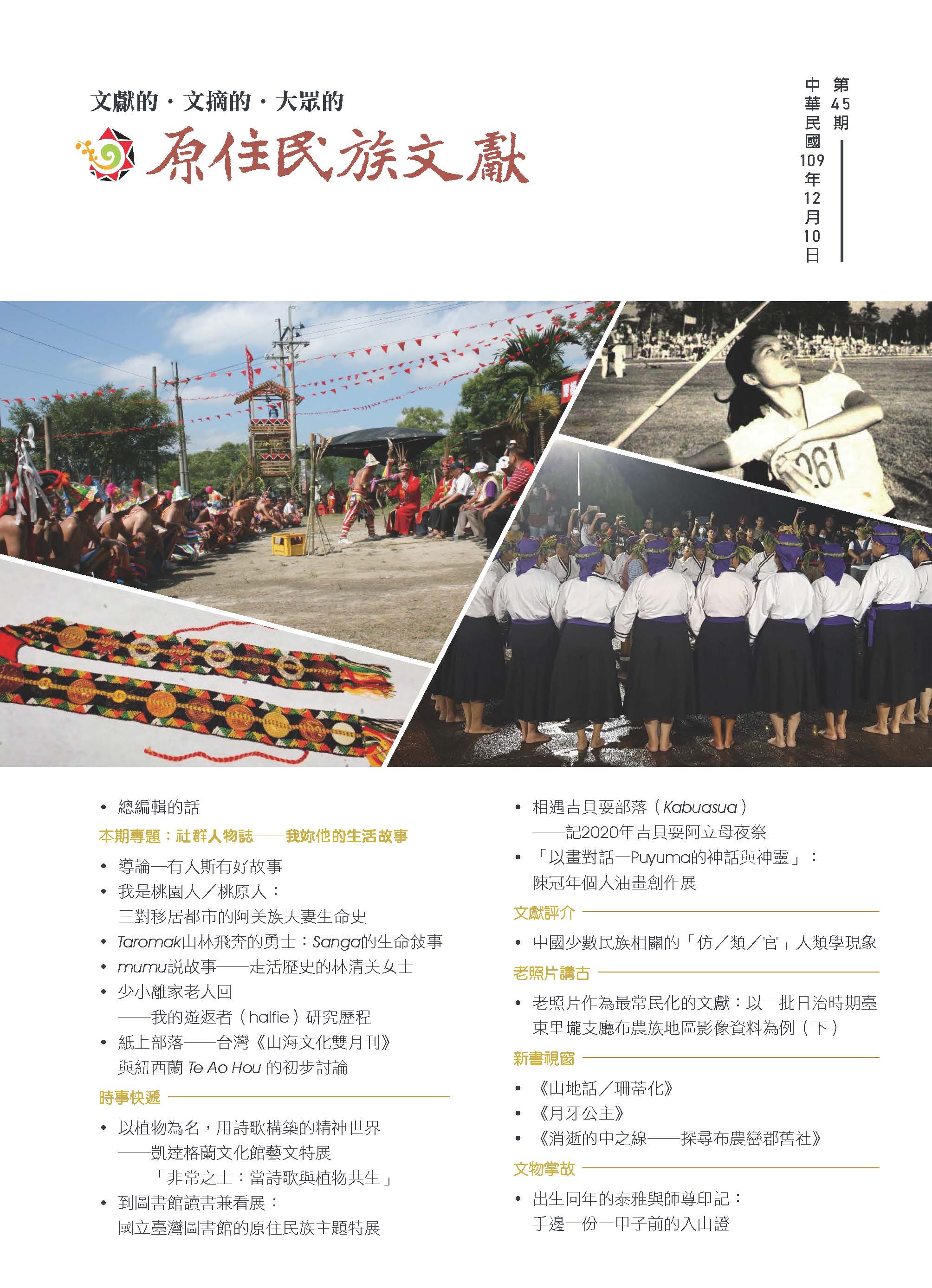

聯繫第四世界—臺灣原住民的國際眺望(2020/11 第44期)

本土的說唱深情、語文習作、以及在地敘事等的精采內容,除了自我精進之外,也應積極讓國際原住民世界知曉。第四世界指涉國際原住民族,第四世界運動是國際泛原住民族永不歇息之權利運動的總稱。臺灣原運30 多年,不同階段都有與世界互通往來的紀錄,不少時候是外國協力本土,當然,亦有後者效力前者之機會。原運成熟,權益具體落實之後,原住民間的交往轉成另類模式,而此等都在臺灣各個年代中豐富性地出現。

與國際連線,對原住民族而言是擴增認同大地母親成員的步驟,聲量因而變大,讓主體社會或國家政權得以有更多機會看到,從而反思學習。另外,臺灣國家處境的特殊,原民的域外活躍,正是讓國家正面曝光的最佳貢獻者。臺灣的多元包容,人人接受廣泛文化滋養的福氣,令不少外國友人團體艷羨。因此,相關的介紹推廣,尤應更為加強。

原住民族存在並壯大的道理,在與國際更充沛的接觸過程裡,可以得到進一步的認證。自我文化語言和政治經濟資源等等得以百分百享有一事,對於國內外原住民族而言,都是深具理直氣壯的精神。所以說,接觸第四世界無疑是一種向廣大人類講述原民傳統與當代族群位置道理的場域,大家更應全力支持。

與國際連線,對原住民族而言是擴增認同大地母親成員的步驟,聲量因而變大,讓主體社會或國家政權得以有更多機會看到,從而反思學習。另外,臺灣國家處境的特殊,原民的域外活躍,正是讓國家正面曝光的最佳貢獻者。臺灣的多元包容,人人接受廣泛文化滋養的福氣,令不少外國友人團體艷羨。因此,相關的介紹推廣,尤應更為加強。

原住民族存在並壯大的道理,在與國際更充沛的接觸過程裡,可以得到進一步的認證。自我文化語言和政治經濟資源等等得以百分百享有一事,對於國內外原住民族而言,都是深具理直氣壯的精神。所以說,接觸第四世界無疑是一種向廣大人類講述原民傳統與當代族群位置道理的場域,大家更應全力支持。

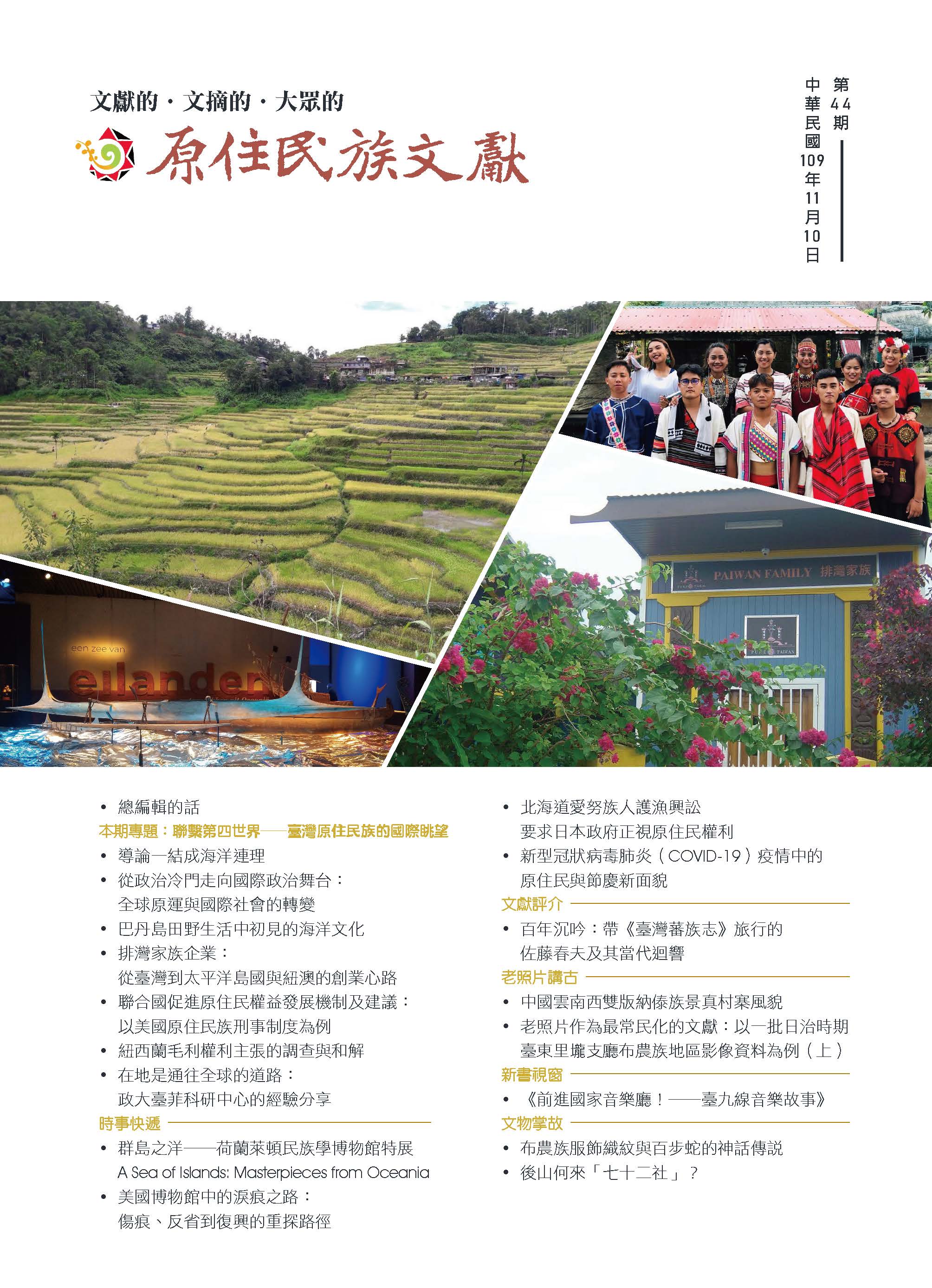

部落的主街—原民生活場景故事(2020/10 第43期)

人們在生活領域中說說唱唱,也努力不懈於母語習得,而它們的落實之處,正是各個聚落的空間。不論在傳統時代,還是當下時間,部落地點應有一個中心區域,大多數人在此見面談話,交換各項心得,取得或購買生活用品,以及參與公共事務,接受醫療照顧,或者與國家政府互動往來。部落的主街上,族人碰到經常互問「去哪裡?」,這是交換山林獵場與部落外他族群訊息的時刻,它常常就成了個人行走於外的安全準備機制。另外,現今部落社區營造的藝術造型美化等等,也多半選擇於主街行之。顯然,主街作為社區代表,內外人士的視覺感應之首位之處也在此處。它的變遷地景必定涵蓋了許多精彩歷史文化故事,值得逐一挖出分享。

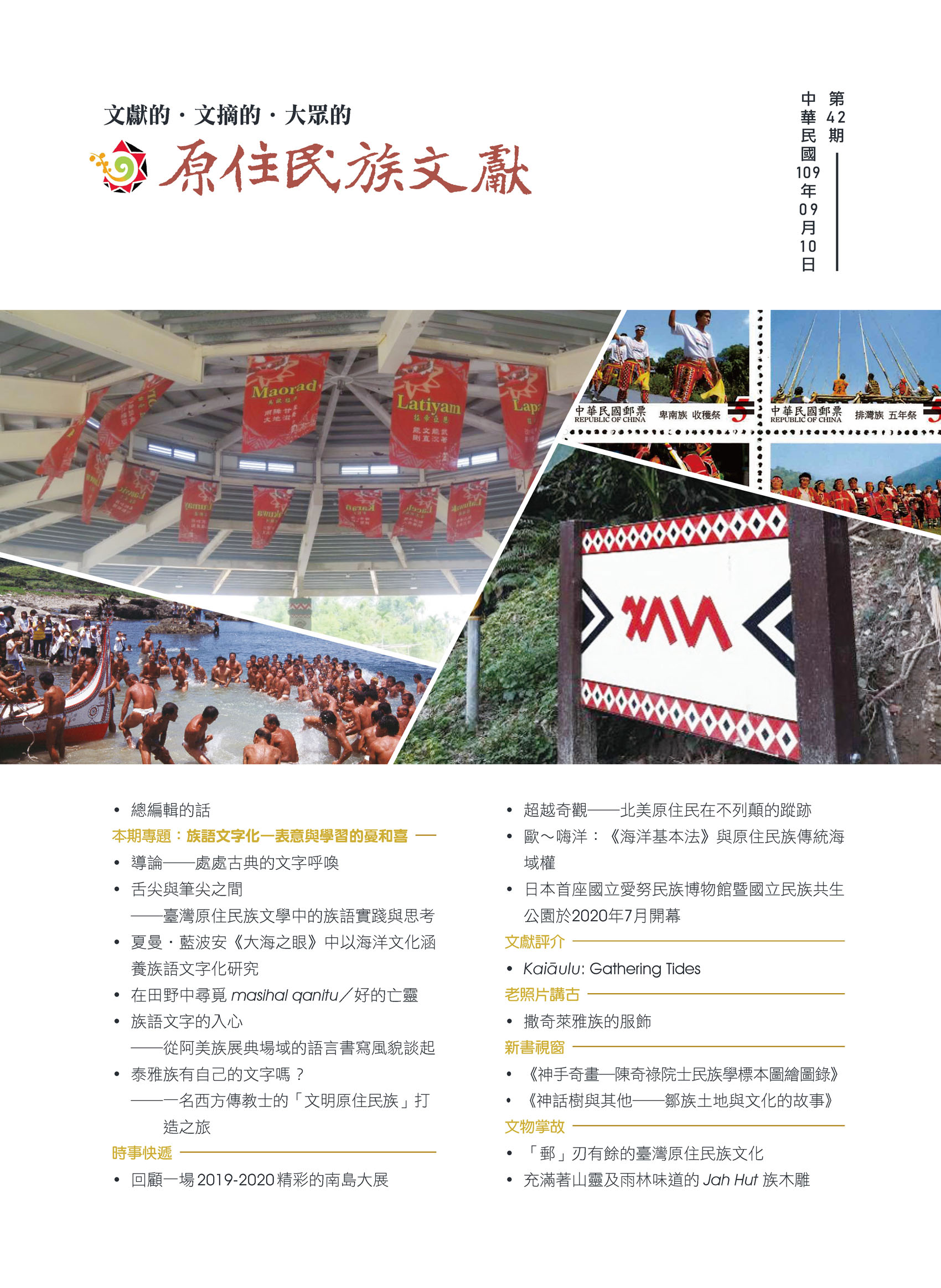

族語文字化—表意與學習的憂和喜(2020/09 第42期)

無論以唱的,還是用說的,都是自口裡傳出於外,即立刻消散於空氣中。它們再怎麼美好,千百年來,只有依靠文化記憶才子的超人能量,後代方可傳承繼續。然而,現代世界的降臨,逼使了此一口語口唱傳統,不得不選擇以文字記錄種種事務,族人學到國家官方文字是其一策略,但,那總是以另一思維模式來寫自己文化(如以中文寫南島原民文化),再怎麼努力,總有失卻精準度之缺點。於是,專為原住民族語言創出一套類文字符號範疇於焉成功,那就是現行原民會和教育部共同頒布通行的原住民族語言書寫系統。

現在學習族語的機會多,原住民族語言也已經是國家語言,族語認證考試,每年都積極辦理,母語的保存發揚似乎前景可期。然而,口語與口唱傳統的千百年精髓,有許多正是文字所難以完全取代者。因此,學習族語、考取認證、以及使用新型態羅馬拼音文字表達等等的場域裡,總引來不少族人的疑惑、或甚至出現反彈的心情。換句話說,那新文字符號明明不是我的傳統,為何一定得透過它們來與自己的文化接融?再問,有真的融接嗎?那到底是對文化的學習,還是實際上係對整體文化精神的破壞?凡此掛心聲音,陸續聽聞。族語文字化先是喜上了頭,隨後憂慮即至,學習然後學會了的成就感,與表意錯位的沮喪相抵銷,造成茫然不知所措。顯然這是當前國家以最進步最現代技術保存原住民族傳統語言文化策略實施過程中,必須面對討論解決的關鍵部分,我們都應嚴肅面對。

現在學習族語的機會多,原住民族語言也已經是國家語言,族語認證考試,每年都積極辦理,母語的保存發揚似乎前景可期。然而,口語與口唱傳統的千百年精髓,有許多正是文字所難以完全取代者。因此,學習族語、考取認證、以及使用新型態羅馬拼音文字表達等等的場域裡,總引來不少族人的疑惑、或甚至出現反彈的心情。換句話說,那新文字符號明明不是我的傳統,為何一定得透過它們來與自己的文化接融?再問,有真的融接嗎?那到底是對文化的學習,還是實際上係對整體文化精神的破壞?凡此掛心聲音,陸續聽聞。族語文字化先是喜上了頭,隨後憂慮即至,學習然後學會了的成就感,與表意錯位的沮喪相抵銷,造成茫然不知所措。顯然這是當前國家以最進步最現代技術保存原住民族傳統語言文化策略實施過程中,必須面對討論解決的關鍵部分,我們都應嚴肅面對。