歷史期刊

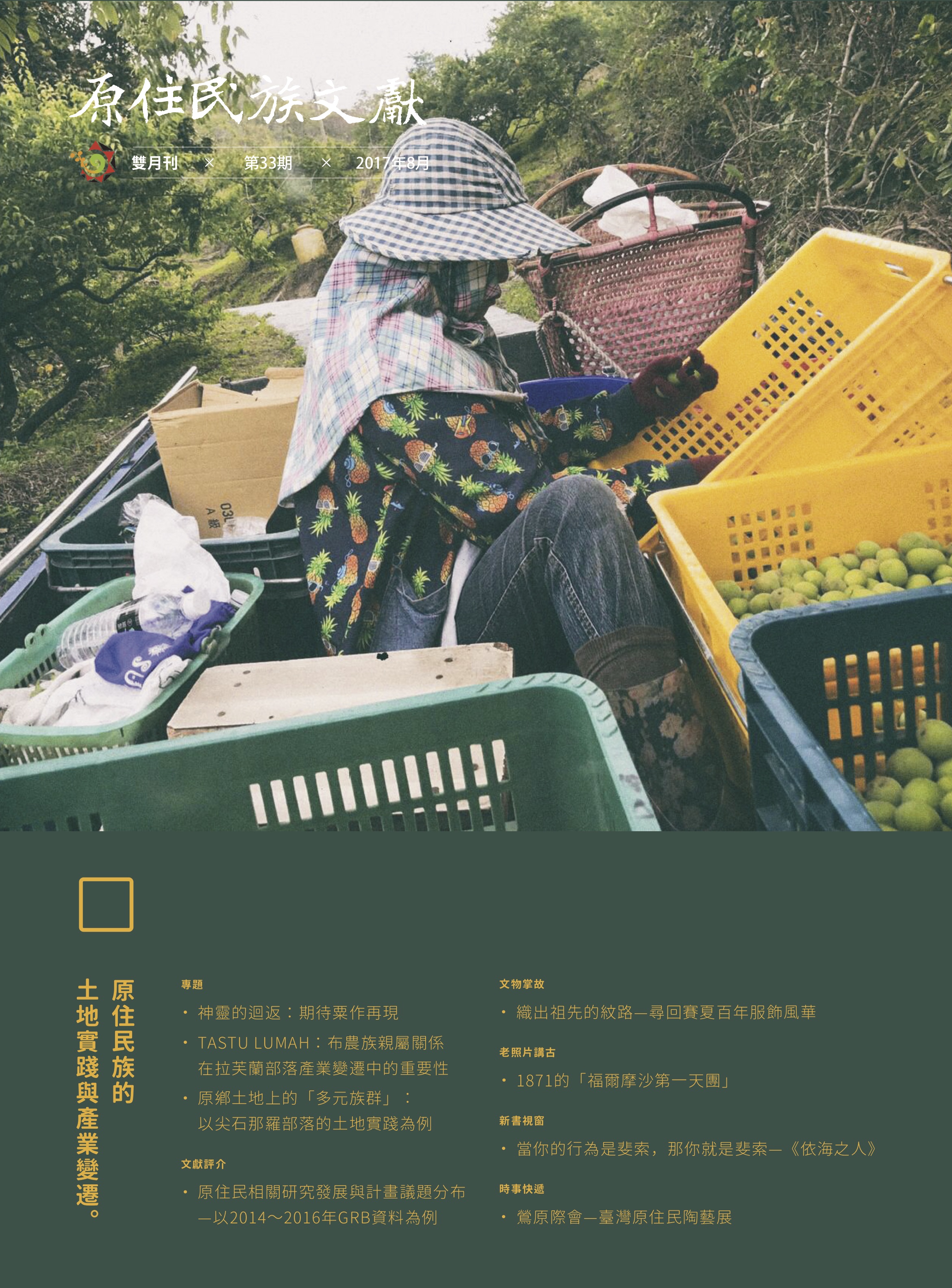

原住民族的土地實踐與變遷(2017/08 第33期)

在各族群的神話傳說中,小米的出現既是神靈的迴返、又彷彿是在異空間的探索經驗;邁入市場經濟和國家治理的巨輪之後,作物、土地與人的關係重新被鏈結,高雄布農族拉芙蘭部落和尖石泰雅族那羅部落的經濟圖像,分別經歷了南橫公路的開通、和艾莉風災的摧毀,並都面對勞動力外流和產業急遽汰換的危機;後者的案例裡,更提出了以「階級」視角來觀察和理解當前土地利用面貌的嘗試。

在族人為了維生所做出的選擇中,如何呈現出文化機制存續的韌性和困境?勞動關係和資本的運作是如何從傳統的社會關係轉化而來?接續著前兩期從地圖出發的空間歷史、到傳統領域調查過程中的思辨,本期專題從粟作、青梅到溫泉觀光,讓我們來細讀族人的土地實踐和部落歷經的產業變遷。

(封面照片:「家在南沙魯」粉絲專頁提供。)

在族人為了維生所做出的選擇中,如何呈現出文化機制存續的韌性和困境?勞動關係和資本的運作是如何從傳統的社會關係轉化而來?接續著前兩期從地圖出發的空間歷史、到傳統領域調查過程中的思辨,本期專題從粟作、青梅到溫泉觀光,讓我們來細讀族人的土地實踐和部落歷經的產業變遷。

(封面照片:「家在南沙魯」粉絲專頁提供。)

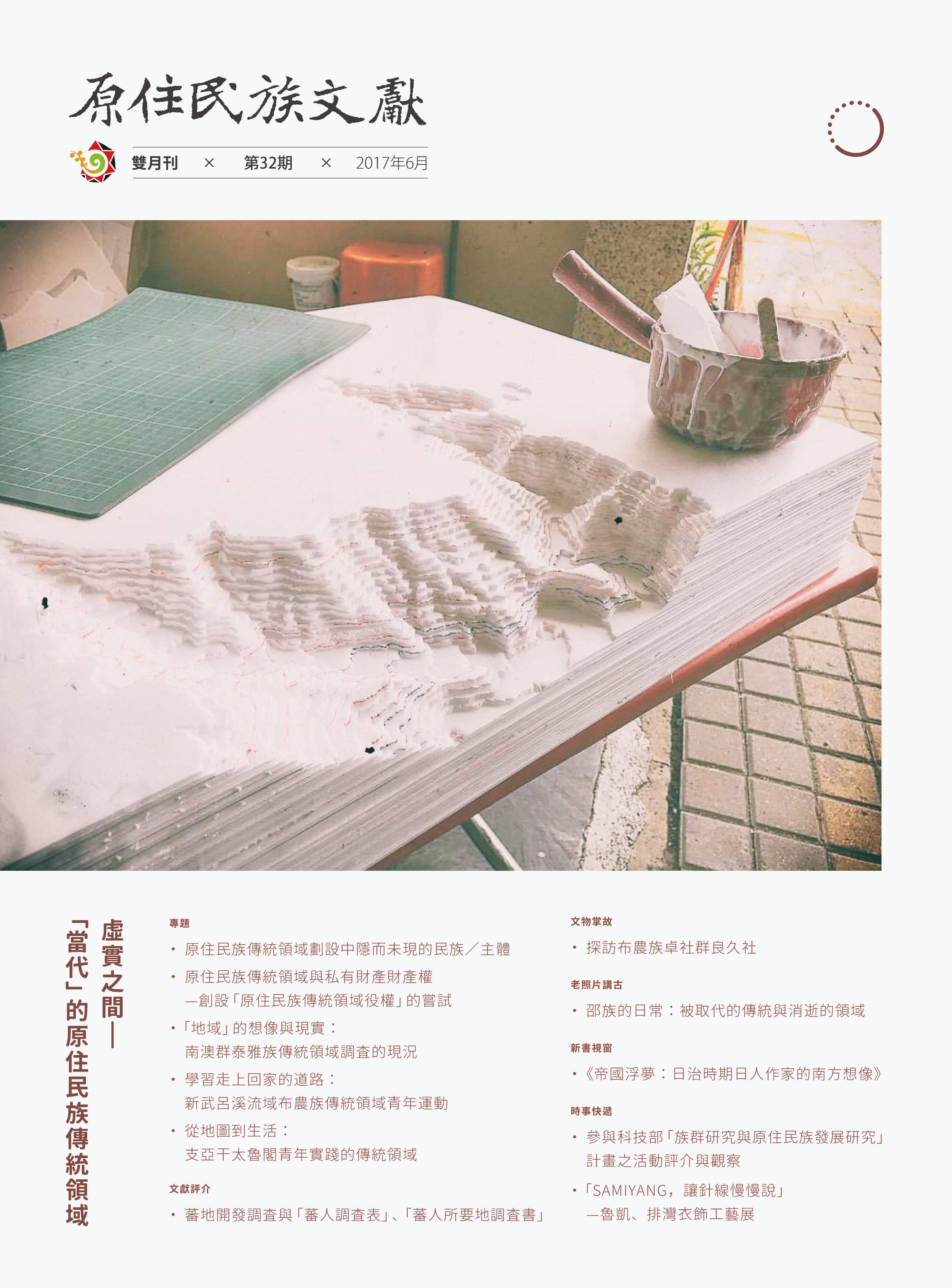

虛實之間— 當代的原住民族傳統領域(2017/06 第32期)

從「還我土地」到「還我傳統領域」,歷經二十餘年的權利運動後,從原住民保留地的增劃編到集體空間權利的訴求,傳統領域的內涵和劃設方式成為當前最重要的議題之一。

從領域的主體為誰?以家族、部落、族群等哪一種層級來理解?不同主體的領域之間的界線形式、領域內的土地使用方式,都是懸而待解且眾聲喧嘩的討論。我們將由實踐的案例經驗出發,來看族人、族群的歷史經驗和當代的選擇如何詮釋傳統領域的概念。

可以確定的是,傳統領域並非實線的「劃界」之爭,而是游移、擺盪、動態變化的虛線範圍,在政策擬定及族人的認同需求當中,猶待建構出一個肯認「當代」經驗的傳統領域認識方式。

***封面圖說:2017年,由屏東縣來義鄉Tjala'avus(來義村)的青年、耆老與屏東大學合作,在莫拉克風災後遷村的新來義社區,進行林邊溪流域的地形模型製作。模型選取範圍主要以Tjala'avus的口述地名與活動區域資料為中心,包括來義、義林、丹林、舊古樓、舊望嘉、舊來義等村社。藉著模型製作,除了希望建立Tjala'avus的耆老們的傳統領域空間知識,以及呈現風災後的地貌變化,同時帶動青年去認識、認同家鄉的土地、歷史與文化。***

從領域的主體為誰?以家族、部落、族群等哪一種層級來理解?不同主體的領域之間的界線形式、領域內的土地使用方式,都是懸而待解且眾聲喧嘩的討論。我們將由實踐的案例經驗出發,來看族人、族群的歷史經驗和當代的選擇如何詮釋傳統領域的概念。

可以確定的是,傳統領域並非實線的「劃界」之爭,而是游移、擺盪、動態變化的虛線範圍,在政策擬定及族人的認同需求當中,猶待建構出一個肯認「當代」經驗的傳統領域認識方式。

***封面圖說:2017年,由屏東縣來義鄉Tjala'avus(來義村)的青年、耆老與屏東大學合作,在莫拉克風災後遷村的新來義社區,進行林邊溪流域的地形模型製作。模型選取範圍主要以Tjala'avus的口述地名與活動區域資料為中心,包括來義、義林、丹林、舊古樓、舊望嘉、舊來義等村社。藉著模型製作,除了希望建立Tjala'avus的耆老們的傳統領域空間知識,以及呈現風災後的地貌變化,同時帶動青年去認識、認同家鄉的土地、歷史與文化。***

歷史軸線中的原住民族土地變遷(2017/04 第31期)

「因為放棄以後,就能前往應許之地/放棄祖先的夢境與腳蹤/放棄曆法,巨木,土石與潮汐/放棄我們仍然不夠溫馴的力量/放棄我們賴以播種,睡眠,養育的音節與時間……」馬翊航—〈這一日,我們離開方舟〉

當「被放棄」的漫長時空成為「變遷」,當斷裂的人地經驗重新復返;我們從他者的凝視出發,以地圖為載體,嚐試梳理權力步步進逼的線索。固本期從專題《臺灣原住民族歷史地圖集》的出版、徵集與選錄,到文獻評介、文物掌故對原住民土地與部落的形構因由中,剖析原住民族如何走向當前的樣貌。

然後才瞭然了原住民族的處境及命運:在狹縫和離散中重組的原住民族,回返的方向不是流奶與蜜之地,而是自崎嶇的泥濘中重起陣地。我們經由噶哈巫族的生存之道、James Clifford與劉曼儀對回家之路的描寫、再到魯凱族以民族為尺度試圖建構的共同體願景,領會當代原住民族腳跨過往與未來的步伐,以期再次「成為原住民」的渴望。

當「被放棄」的漫長時空成為「變遷」,當斷裂的人地經驗重新復返;我們從他者的凝視出發,以地圖為載體,嚐試梳理權力步步進逼的線索。固本期從專題《臺灣原住民族歷史地圖集》的出版、徵集與選錄,到文獻評介、文物掌故對原住民土地與部落的形構因由中,剖析原住民族如何走向當前的樣貌。

然後才瞭然了原住民族的處境及命運:在狹縫和離散中重組的原住民族,回返的方向不是流奶與蜜之地,而是自崎嶇的泥濘中重起陣地。我們經由噶哈巫族的生存之道、James Clifford與劉曼儀對回家之路的描寫、再到魯凱族以民族為尺度試圖建構的共同體願景,領會當代原住民族腳跨過往與未來的步伐,以期再次「成為原住民」的渴望。

不一樣的歌舞:從國家遭逢到主體出發(2016/12 第30期)

樂舞,在早期原住民生活中,是與傳統祭儀、農作豐欠、狩獵慶功、自然時序、生命歷程相互彰顯的存在。但在近代國家體系介入、政治控管對文化元素的應用,資本主義化帶來的社會經濟變遷過程中,原住民樂舞也經歷了「異化」與「政治圖騰化」的變動;1950年代後所謂的「山地歌舞」,即是其中最為社會大眾「耳熟」卻未必「能詳」的時代名詞、歷史事件。而「原舞者」的成立與發展,則是伴隨原運到後原運階段,原住民樂舞走出國家挪用、他者想像的重要象徵。

如今,前原運時期的「山地」、「山胞」已是歷史名詞,1950年代開始的空間封鎖、人群隔離,以及後續推動的「山地平地化政策」,也成為歷史痕跡;但當時的時空背景如何,相關的人物、組織、制度與活動,代表何種政治氛圍、時代條件,以及這種種的一切如何刻印在臺灣的歷史、造成原住民社會文化的變化,在時間快速流動所造成的相對距離中,已成為可以探究、分析、評論的歷史議題了。無論我們今天怎麼評斷「山地歌舞」,這個因國家操作而形成的歌舞類別與文化想像,不但留下豐富的舞譜歌謠、唱片錄音、影像紀錄,也書寫在檔案文獻、報章刊物上,成為我們認識過去的媒介;更重要的是,作為歷史的一環,還以各種方式影響著今天的社會。因此,檢視這個歷程,製作這個專輯,確實有其意義。

如今,前原運時期的「山地」、「山胞」已是歷史名詞,1950年代開始的空間封鎖、人群隔離,以及後續推動的「山地平地化政策」,也成為歷史痕跡;但當時的時空背景如何,相關的人物、組織、制度與活動,代表何種政治氛圍、時代條件,以及這種種的一切如何刻印在臺灣的歷史、造成原住民社會文化的變化,在時間快速流動所造成的相對距離中,已成為可以探究、分析、評論的歷史議題了。無論我們今天怎麼評斷「山地歌舞」,這個因國家操作而形成的歌舞類別與文化想像,不但留下豐富的舞譜歌謠、唱片錄音、影像紀錄,也書寫在檔案文獻、報章刊物上,成為我們認識過去的媒介;更重要的是,作為歷史的一環,還以各種方式影響著今天的社會。因此,檢視這個歷程,製作這個專輯,確實有其意義。