歷史期刊

原住民族涉外事件(2015/06 第21期)

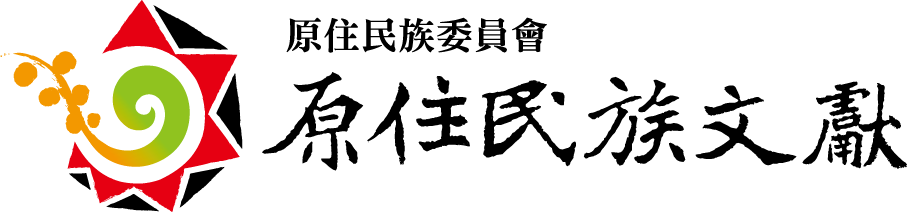

位於東亞大陸外緣的臺灣於16、17世紀成為荷、西、中、日等東西勢力交接的重要地帶,西方海權國家的陸續航進,及至其後的明鄭、清領、日據、國民政府等不同時期均使島嶼上政治、軍事、經濟、文化等諸多面向面臨持續的動盪與變化,世居於此的原住民族更是經歷了諸多難以盡數的流變。今年2015年係布農族人抗日之「大分事件」滿百週年的重要紀念,藉此機會本刊邀請多位學者專家針對歷來重要的「原住民族涉外事件」進行引介,透過不同的史料、文物、老照片、文獻、訪談等諸多面向,更希望從原住民族內部觀點切入歷史的解讀,提供讀者們更多元的思維角度。然重要的事件何其多,部分事件或經歷曾於過往期刊中刊載,抑或礙於稿擠而無法於本次盡訴,在情非得已的狀況下只能暫時有所取捨,希望未來我們都能夠持續引入刊物,以豐富原住民族的史觀視野。此外新書視窗專欄今次導讀宜蘭縣史館歷經二十年方編譯完成的《臺北州理蕃誌》,以及文物掌故介紹奇美部落如何透過族人的力量共同打造一個「活」的在地文物館,均是值得一讀的文章。能值此重要時節與讀者們分享,實感榮幸。

原住民族知識的承傳與實踐(2015/04 第20期)

原住民族各族及其知識領域涵蓋範圍甚廣,與其相關之各項研究主題無法以一次單期專題所涵蓋。然而, 對於原住民族知識體系之主體性建構的重要性與迫切性卻是刻不容緩,因為文化主體知識牽涉民族之永 續發展外,更重要的是傳統族群智慧的當代實踐與挑戰。本期各篇作者分別從各族群的傳統知識探索與 研究、年輕族人重新學習的途徑與心路歷程、以及部落大學於建構原住民族教育實踐等不同面向進行「原 住民族知識的傳承與實踐」論述討論與建構。

我們 ‧ 噶瑪蘭 Aida ‧ Kavalan(2015/02 第19期)

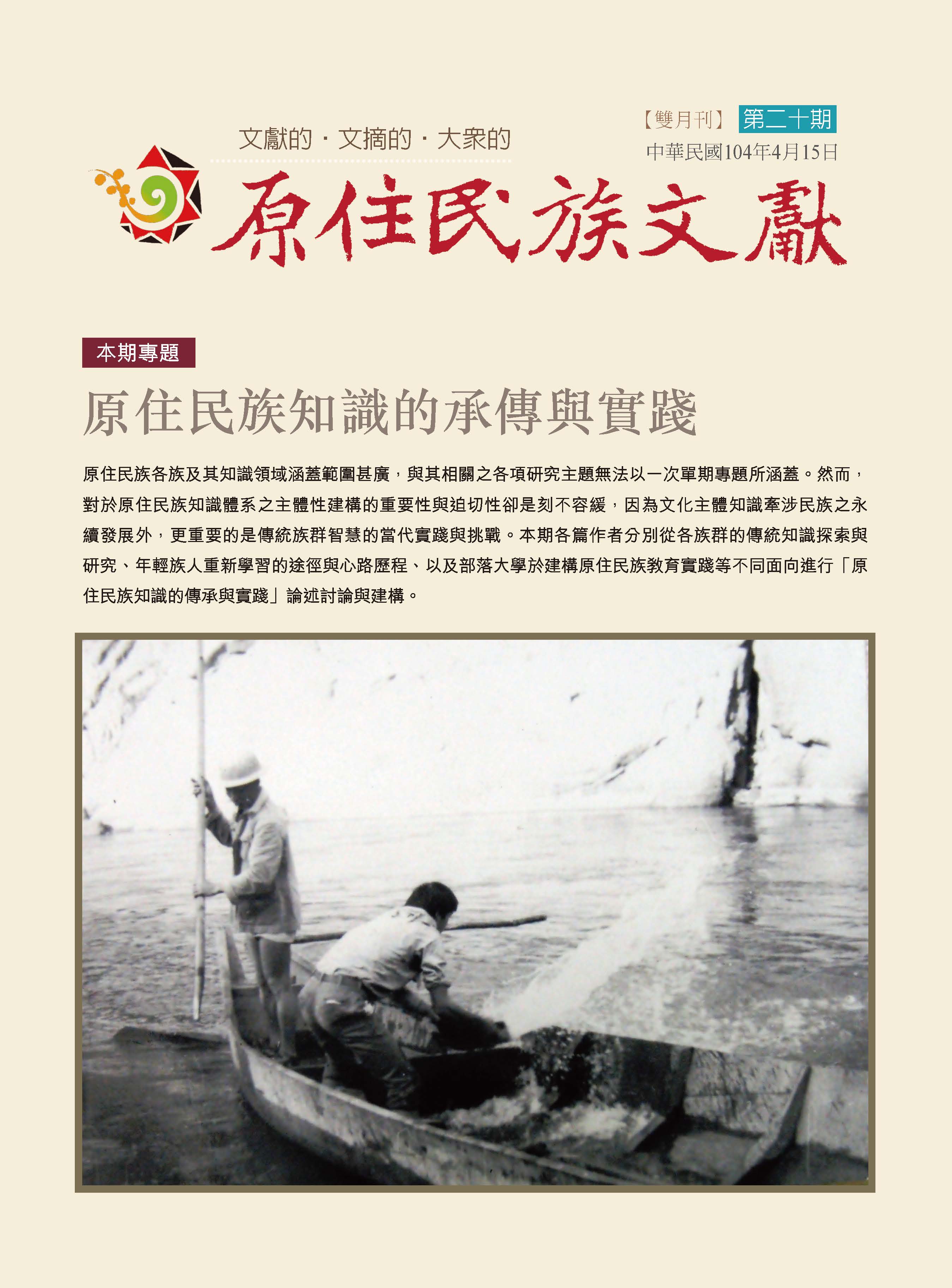

國立臺灣大學人類學博物館與花蓮縣噶瑪蘭族發展協會共同主辦之特展於2014年底舉辦「我們‧噶瑪蘭 Aida‧Kavalan」特展,展中將博物館收藏的噶瑪蘭生活文物與族人提供的文字、影像、工藝結合的合作模式,並透過博物館和部落的共同合作,提供族人復振文化的資源與決心。為了呈顯噶瑪蘭族人過去很長時間備受殖民者欺壓的歷史背景,展覽策畫單位刻意於介紹文字中著重描述族人復振文化的成果,輔以影像與族人至今仍持續探索與研發製作的工藝品展示,讓展區的展品跳脫文物的死板,與當代族人的生活與生命處於相同頻率的脈動。

在噶瑪蘭族顛沛的遷移歷史中,不但數度歷經外來者對族人土地的巧取豪奪喪失傳統生活空間,甚至在官方不公平的政策下連尊嚴也被奪走。對此,清廷通判柯培元在感慨之下,曾對噶瑪蘭族受壓迫的現實做了一首「熟番歌」,詩中呈顯的便是弱勢族群於亂世中的卑微與悲苦,如今看來更能知道族人聚焦「我們」以復振文化背後所承載的深意。

人畏生番猛如虎,人欺熟番賤如土。強者畏之弱者欺,無乃人心太不古!熟番歸化勤躬耕,山田一甲唐人爭。唐人爭去餓且死,翻悔不如從前生。竊聞城中有父母,走向城中崩厥首;啁啾鳥語無人通,言不分明畫以手。訴未終,官若聾,竊視堂上有怒容。堂上怒,呼杖具,杖畢垂頭聽官諭。嗟爾番,汝何言?爾與唐人吾子孫,讓耕讓畔胡弗遵?吁嗟乎!生番殺人漢人誘,熟番翻被唐人醜!為民父母者慮其後。

本期的專題規劃延續該展的視野,試圖打破過去由博物館主導的觀點呈現與以往殖民者的思考邏輯,採用噶瑪蘭族人的視角做為主體的凝視角度,配合相關研究學者專家的論述,翻轉「平埔族」已被漢化的刻板印象外,也讓讀者可以在「他者」研究與「我群」敘述中看見屬於自我論述的噶瑪蘭族的主體位置與意識以及被他者研究的族群詮釋。除此,我們試圖透過文獻文物的探討、傳統祭儀、族人顛沛的遷徙歷史、文化復振歷程、傳統服飾復織、無形文化資產、當代文化商品轉化、老照片等多重面向中,去呈現噶瑪蘭族的多元且豐富的內涵。

在噶瑪蘭族顛沛的遷移歷史中,不但數度歷經外來者對族人土地的巧取豪奪喪失傳統生活空間,甚至在官方不公平的政策下連尊嚴也被奪走。對此,清廷通判柯培元在感慨之下,曾對噶瑪蘭族受壓迫的現實做了一首「熟番歌」,詩中呈顯的便是弱勢族群於亂世中的卑微與悲苦,如今看來更能知道族人聚焦「我們」以復振文化背後所承載的深意。

人畏生番猛如虎,人欺熟番賤如土。強者畏之弱者欺,無乃人心太不古!熟番歸化勤躬耕,山田一甲唐人爭。唐人爭去餓且死,翻悔不如從前生。竊聞城中有父母,走向城中崩厥首;啁啾鳥語無人通,言不分明畫以手。訴未終,官若聾,竊視堂上有怒容。堂上怒,呼杖具,杖畢垂頭聽官諭。嗟爾番,汝何言?爾與唐人吾子孫,讓耕讓畔胡弗遵?吁嗟乎!生番殺人漢人誘,熟番翻被唐人醜!為民父母者慮其後。

本期的專題規劃延續該展的視野,試圖打破過去由博物館主導的觀點呈現與以往殖民者的思考邏輯,採用噶瑪蘭族人的視角做為主體的凝視角度,配合相關研究學者專家的論述,翻轉「平埔族」已被漢化的刻板印象外,也讓讀者可以在「他者」研究與「我群」敘述中看見屬於自我論述的噶瑪蘭族的主體位置與意識以及被他者研究的族群詮釋。除此,我們試圖透過文獻文物的探討、傳統祭儀、族人顛沛的遷徙歷史、文化復振歷程、傳統服飾復織、無形文化資產、當代文化商品轉化、老照片等多重面向中,去呈現噶瑪蘭族的多元且豐富的內涵。

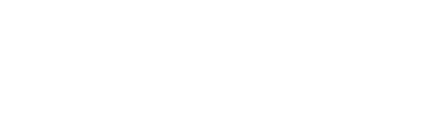

卑南族.南王部落(2014/12 第18期)

部落,是原住民族社會組織的基本單位,承載著共同血緣的氏族所共同擁有的歷史、語言與文化,並藉此發展出各自的部落特色。舊名普悠瑪(puyuma)的南王部落(臺東市南王里),屬於「卑南八社」之一,人口僅一千多人,卻擁有十餘座金曲獎座,以及陳建年、紀曉君、昊恩與家家、南王姊妹花等金曲歌手。

南王部落的族人在少年年祭、大獵祭、婦女除草完工祭、海祭等傳統祭儀裡,一同吟唱祭祀古歌謠;在天主堂裡,合唱著卑南族語的聖歌。跨越日治時期到戰後,被譽為卑南族音樂靈魂的陸森寶,將卑南古調譜在五線譜上,間接原本口傳心領的歌謠得以源遠流長;他創作幾十首歌曲,並為天主堂創作聖歌;他間接促成了原住民歌謠與唱片工業接軌,南王的民生康樂隊是原住民歌手灌錄唱片的先聲。

南王部落的族人在少年年祭、大獵祭、婦女除草完工祭、海祭等傳統祭儀裡,一同吟唱祭祀古歌謠;在天主堂裡,合唱著卑南族語的聖歌。跨越日治時期到戰後,被譽為卑南族音樂靈魂的陸森寶,將卑南古調譜在五線譜上,間接原本口傳心領的歌謠得以源遠流長;他創作幾十首歌曲,並為天主堂創作聖歌;他間接促成了原住民歌謠與唱片工業接軌,南王的民生康樂隊是原住民歌手灌錄唱片的先聲。