歷史期刊

環伺太平洋:南島同胞圈的創造史略(2022/11 第53期)

我們在每一年度裡,均會規劃一期以國際原住民族為重點的主題,本年度亦不例外。談到國際原住民,在近20 年間,與臺灣最為密切者,無疑就是南島的範疇。在國內,南島幾乎成了普通常識,各種正式非正式場合,常常能見到將臺灣與之相聯結的說詞或作為,漸漸地,南島已然成了原住民族的另類代名詞。在本主題中,我們將著重於南島概念的出現及其生根臺灣的緣由,此外,傳輸南島至國外的經驗與過程引發出些許問題的檢討,也是另一重點。我們期望多討論南島已然成為一種橋樑功能的績效內涵,也藉此檢視原民知識在南島架構下的特色。

康健和維生:原民的身強體魄與養護(2022/09 第52期)

部落族人多有一份自我的醫療和疾病觀念,他們傳承自祖輩的經驗,或能掌握大自然有助益於身體的元素,並在維護家庭與部落強健前提下,持續認知該等深具歷史意義的護身知識。在此同時,當代醫療亦已積極介入部落,將照顧族人健康作為首要任務。我們感興趣於自有文獻紀錄以降,以及耆老世代傳下之經驗知識,如何於當下部落生活中,取得一定的效果,而它更可能影響著整體原民健康資本的儲蓄與正面實踐。各篇文章的作者將被鼓勵集中焦點於健康文化與醫療系統間的折衝之處,以使吾人對部落病痛史能有積極的認識。

山踪與水路:人類和動物的交往倫理(2022/07 第51期)

狩獵對原住民族很重要,這一點人人皆知。但是,打獵只是狩獵大脈絡裡的一部分,唯有深探狩獵整體的價值觀念與執行過程,才能知曉個間的細微道理。換句話說,原民之需要打獵或包括打魚,不僅與部落外加和山林水系合一之生態需求息息相關,也據此成就了各個族群部落文化體系建置的基石。每一個重要祭典幾乎均與漁獵相關,如何相關,以及為何必須相關等提問,都有待探索者或研究者的娓娓道來。我們設計此一主題寫作機會,正是期盼能提升狩獵研究的分析層次,尤其是人類與生物甚至無生物如土壤岩石等等間之倫理行為的發凡背景。我們相信,人類群體從不是將自己設為唯一,他們對於與其密切互動的非人類,尤其是可供狩獵的動物,必有極其豐富之知識理解的潛力。期待有意者投入寫作,大家一起進入從古古文獻就已經記載原民好獵之行為的深層了解世界。

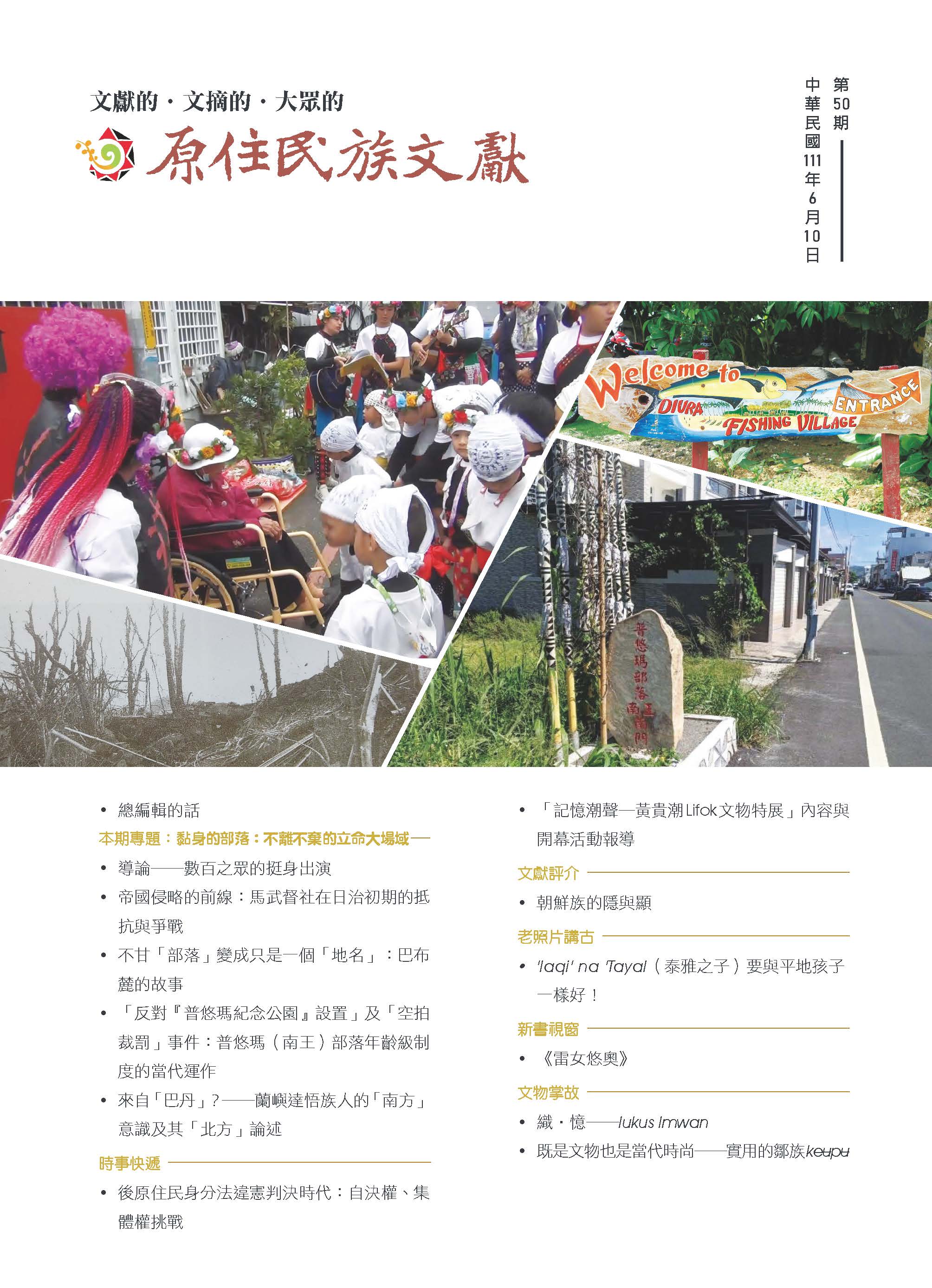

黏身的部落:不離不棄的立命大場域(2022/06 第50期)

臺灣原住民族擁有將近750個部落,若加上移居都市而繼續給予新聚落部落命名者,其數字是驚人的。部落到底是什麼?它絕非一般人隨意以英文tribe 來直譯即可有效說明的。部落與人們口語中常用的社區、街道、或鄰坊,甚至村子等類似的空間稱謂並不等同。部落有著一種深不可測的內在凝聚引力,而此一不可名狀之引力機制,或許存在於族人心底已有難以勝數的世代。時至今日,族人們還是對部落擁有一份去不掉的情分,而實質上它也常常充當族人的最終守護者。我們設計了文獻、常續、老家、避風等幾個子題,給有意投稿者部分的提示,期待寫手們的盡情揮灑,充沛地書寫出部落黏身不死之深奧立命大秘密。