第二件事,我跟賴淑娟老師指導一位碩生,進行外省人第二代的研究,我提供給學生兩個意見:一是關鍵性的時間點,像日本政府離開、轉換到國民政府,這期間我們還能蒐集到不少故事、照片、文獻,像我父親用片假名寫給我的信我現在還保存著,我們也應該鼓勵現在的各教會去蒐集。一是原漢通婚。我告訴學生:這個年代是我這一輩失去結婚對象的年代,很多年輕女孩子嫁給外省人、漢人,也有不少女孩子因為不願嫁給被安排的對象而自殺。當時有這樣的歌謠:「妳的先生,怎麼比我的祖父還老呢?」這個主題,我們可以與臺灣史前文化博物館合作;若是歌謠錄音卡帶,盧梅芬這邊也有完整的資料。

上多良部落的老阿嬤

我曾經訪問過一個很動人的故事:兩個閩南人到上多良找朋友,迷路了,上多良部落的人接納了他們,就在那裡住下,一直住到現在。是土地接納了他們。部落裡的雜貨店,也一樣蘊含著各種故事,《原住民族文獻》可以多加發掘。

另外,基督教與原住民的關係,也有非常多面向可以討論,像現在有個狀況是,一個基督徒、同時是乩童,又是chikawasai,在多元宗教之下,已變成多元宗教的經驗信仰的故事。這些都是兼有文獻、影音、事件、故事、區域性特色的議題。我長期在部落做調查,深深感覺到這些東西都還有。

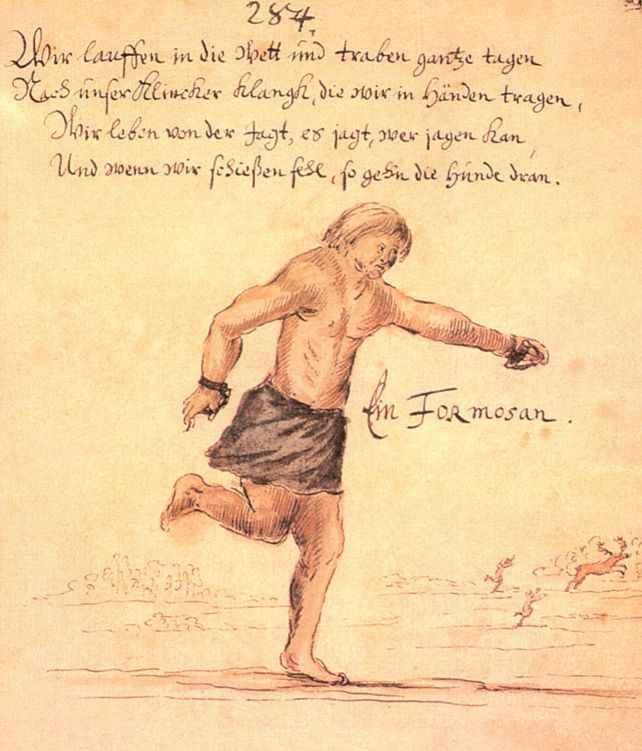

我們今天的議題是荷蘭時期的神學,或是現在臺灣的神學?(孫:都可以談。)談到神學,荷蘭和臺灣最有關係的是所謂的「人文主義的神學」。流傳到荷蘭的神學,是以加爾文神學(以「上帝預定論」為核心,支持改革宗的「因信稱義」說)為主,但後來以萊頓大學為主體,比較重視人文主義精神的部分。後來從荷蘭到臺灣或巴達維亞的神學,也多半是以改革宗的人文主義精神為主導。所以,最早到臺灣的兩位宣教士,原來以牧養荷蘭人為主,但後來跳過了這個藩籬,不再只顧自己,而開始對臺灣在地居民傳福音。現在還可以看到當時的文獻紀錄,他們兩位譴責殖民政府性氾濫、腐敗、倫理淪喪,都是受了神學的影響。

荷蘭時期神學的在地關懷

所以他們開始在乎平埔族、在乎我們在地的語言,這就影響了我們後來的長老會系統,從英國、蘇格蘭、美國、加拿大過來的宣教士,一直有這種人文關懷,以人為主體的神學。所以臺灣為什麼有本土神學?是因為整個後殖民的發展方向、拉丁美洲的神學發展,都有影響。但談到臺灣原住民神學,我對此還有保留空間,因為田野工作之外,也不能不做文獻、歷史、生命經驗。所以我們參考菲律賓的草根神學、泰國的水牛神學、韓國的民眾神學,開始再講我們自己建構的部分。

改革宗或新教這種全面性的、後殖民以後的影響,正在全面的運作,所以最近華人神學以唐崇榮為主的想法是,我們不要再停在西方人的神學概念;宋泉盛長老重新詮釋西方神學,以我們自己的概念來談,最後要回到以土地、歷史為主體。現在也有一種「公共神學」的概念正在推動,就是人文主義的概念,講普遍的事情。所以神學發展不能脫離人民的土地、歷史、文化來走。

荷蘭改革宗到了美國,影響美國以人文主義為根柢的神學的發展,變得更為活潑。我先從這幾個角度來分享,順便找回自己已經遺忘很久的神學研究,謝謝你們,我已經開始被人懷疑還有沒有牧師身分或神學思維。(笑),不過我常跟他們說,你不回到母體社會與土地的根,就無法見過自己的神學,所以我還沒有開始從神學角度開始做,還是在謙卑學習部落、文化裡有什麼根,想要了解那個根是什麼。

孫:謝謝童老師的發言。童老師提到幾個重點,第一是英國的長老教會文獻, 包括傳教士的自傳或回憶錄,特別是跟原住民族有關的部分,我們有責任把它帶回來。天主教、基督教都有非常多的傳教士事蹟,他們的記憶很有趣,也有照片,又貼近教友,頗能如實反映原住民生活。同時,也能把我們父親那一代(就是第一代領受西方基督信仰的傳教士)的記憶連起來。

包括傳教士的自傳或回憶錄,特別是跟原住民族有關的部分,我們有責任把它帶回來。天主教、基督教都有非常多的傳教士事蹟,他們的記憶很有趣,也有照片,又貼近教友,頗能如實反映原住民生活。同時,也能把我們父親那一代(就是第一代領受西方基督信仰的傳教士)的記憶連起來。

今年底,順益臺灣原住民博物館要舉辦大型國際研討會,以英國這些文獻為主,屆時《原住民族文獻》可以跟他們合作。這些文獻包含了童老師所關心的部分,這實在需要有人、有錢、有計畫,一步一步地做,這也是原民會常常覺得力有未逮之處。

文獻的揚帆啟航計畫

我們有一個六年「文獻起帆」計畫,已送到行政院,尚未收到答覆。不過我們先就現有資源重新調整,跟原民會同仁商量怎麼加深力度。

像英國或其他各地傳教史料的翻譯,這些資料跟這些人究竟在哪裡,我們大概抓出一個數,屬於基督教或天主教傳教士傳統的這部分,就可以是一個六年計劃的主項目之一,大概規模多少、預算多少,我想我們可以做,責無旁貸。如果因此又連上關於神學的反省,這是在臺灣一般研究者容易忽略的。如果我們對西方的神學或基督信仰的了解幾近於零,要了解歐洲或美國的歷史文化,幾乎是不可能的事。

第二個是原漢通婚這件事,部落裡有很多記憶可以追尋;部落的雜貨店也蘊藏許多歷史記憶。像我們部落裡經營雜貨店的,有些是閩南人、客家人,我祖父准許他們來部落做生意,有些是准許他們到山上去,我們拉電的時候也會偷偷牽線給雜貨店。有的雜貨店跟部落很好,誰家的變化、誰是酒鬼、誰家賒帳,他們一清二楚。有一些對原住民很有感情,有一些則把原住民吸乾;有的上一輩人感情還滿深厚,但下一輩的跟部落只有買賣關係。有的雜貨店,帶有一點「龍門客棧」的味道。

童:我爸爸賣山藥,他很不解為什麼雜貨店老闆在稱重量時,秤頭怎麼一直都不太會動,山藥一大堆稱起來還是很輕。有個雜貨店老闆教我爸爸:你注意看秤的尾端,如果有鬆脫,就是被動了手腳。

勾勒一張研究戰略地圖

孫:那兩位老人家,如果我們安排去拜訪,會很有意義;報導這些一輩子住在部落的原漢通婚、原漢相遇故事,是蠻有趣的,《原住民族文獻》可以做一些開發。

我也想回應童老師提到研究生的事,很多原住民研究生選的論文題目都比較任意,多按照自己的興趣,這麼一來,研究結果難有累積。我們需要,比方說,對原住民土地的研究,我一直希望對博碩士生設立鼓勵辦法,若能研究某一個區域從日治時期至今的地權變化,我們可以用這個論文作為解決土地問題的實質依據。大家過去講「傳統領域」都是一個概念,要拿來做為法律的依據是明顯不足的。我們應該成立一個平台,勾畫出有系統的論文題目,鼓勵碩博士生來選,老師也比較能指定題目,不是研究生想做什麼就做什麼。十年、二十年之後,必然會有些成果;如果配合研究拿學位、給獎學金指定研究題目,或者所提的題目與政府的長期政策配合,或者到英國、荷蘭留學,以掌握那兒有關臺灣原住民的教會、東印度公司之資料等等,這樣的人才培育才能有具體的成果。

童:這也是為什麼我之前長期在部落,做部落地名的記錄。你不只有地籍圖,還有名稱,還有部落裡一家人的名字,非常辛苦,但需要急切地做。

孫:這些事情如果現在不做,後面就更難了。我們謝謝童老師,接下來請美娥老師發言。

黃美娥(以下簡稱黃):謝謝今天給我這個機會來參與座談會,我現在在此其實非常心虛,在座諸位都是原住民研究的專家,而我自己從過去以來一直都不是原住民文學的研究者,所以要面對今天座談會的主題,我很汗顏無法提供寶貴意見或建議,特別是有關荷蘭文獻與原住民文獻的關係,這個部分可能稍候專研荷蘭時期的康培德教授會有許多精彩的發言。

黃美娥(以下簡稱黃):謝謝今天給我這個機會來參與座談會,我現在在此其實非常心虛,在座諸位都是原住民研究的專家,而我自己從過去以來一直都不是原住民文學的研究者,所以要面對今天座談會的主題,我很汗顏無法提供寶貴意見或建議,特別是有關荷蘭文獻與原住民文獻的關係,這個部分可能稍候專研荷蘭時期的康培德教授會有許多精彩的發言。

文獻做為一種民族防禦

我自己覺得我的身分是很有趣的,當進入原住民議題時,假設我原本是一個對此議題陌生的人,我會用什麼樣的方式?我需要什麼樣的援助,或者說什麼樣的管道可以讓一個外行者,能夠慢慢地認知及了解,爾後逐漸地走進這個世界,我一直抱持這樣的心境,開始去摸索,設法慢慢進入原住民的研究世界。最近,我看到孫主委在國史館有個演講,特別提到了「文獻做為一種民族防禦」,我知道這應該就是他為何會籌辦「原住民族文獻會」和《原住民族文獻》的原因。而事實上,也因為「文獻」的關係,讓我有機會與原住民研究範疇產生連結的契機。

我是從博士班時期,開始進行臺灣史料的整理工作,這之間陸續出版了一些臺灣文學與歷史的文獻,正因為這些工作經驗,原民會特別給了我機會來執行明清到日治時代臺灣原住民詩文史料的匯集計畫,計畫期程為一年半,將在今年6月中旬結案。因此,我所要談的就是分享這個計畫案的一些內容,其實在去年我幫《原住民族文獻》規劃一期文學主題專輯時,已經呈顯了部分成果。

在進行計畫案時,「原住民」成為關鍵詞,我帶領學生把現階段臺灣公共圖書館館藏一些文學性出版品予以蒐集、閱讀與爬梳,然後將原住民書寫的相關文字進行撿擇、匯集,並重新分段與標點,時限是由明清起,至日治時期止,除了若干作家的個別詩文集外,尚包含總集部分,例如《全臺詩》、《全臺文》、《全臺賦》、《日治時期臺灣小說彙編》……等。此外,我們還從國立臺灣圖書館館藏日治時期雜誌加以翻閱,一冊一冊,到現在已經看過了2000多冊的刊物,主要是文學類刊物,其次亦有與原住民風俗、文化、山岳有關的雜誌。

最具國際性的原住民議題

這其中的成果,有些令我們感到驚喜,譬如日本人所寫與臺灣原住民有關的漢詩不少,而和歌、俳句數量也很多,我們還發現有像野草庵一水《大和短詩(三)》整本作品集描寫的都是和原住民有關者,可能過去大家沒有留意到。另外,在早些年,我自己已經看到臺灣漢人寫的小說也有與原住民有關者,去年在《原住民族文獻》第二期中,我就特別提到李逸濤的長篇小說〈蠻花記〉,那是以清代屏東牡丹社一帶為背景,刻畫福建漢人因船難漂流來臺後,與臺灣原住民女性之間的愛情小說,所以現在想寫牡丹社事件的作家巴代就很有興趣,他沒有想到原來日治時期也有這樣的小說創作。不過,這篇作品其實不是描寫清代的牡丹社事件,但是應該是有連結到日治時代的「理蕃」問題,然後拿過去的歷史情境來扣連當時的政治政策。

所以,透過有系統整理,就會有一些可能是新的、從未被使用的文學史料跑出來,我們計畫目前所整理匯集的作品,有詩、文、賦、小說,而且使用語文包括文言、白話、日文,作者身分包括臺灣本土作家、中國來臺文人以及日本人,特別是日本人的作品非常多。蒐集過程發現,前已述及的和歌、俳句,數量頗為豐富,值得好好開拓。又,在原民會委託的這項計畫中,孫主委還希望我們製做精選集,所以我們除了整理蒐集,並完成作品目錄外,也會進行精選工作,此外還有若干日文篇章的翻譯。而在這次執行計畫過程中,我覺得從臺灣文獻中,把內容和原住民有關係的抽出來的這個動作,不只是文獻徵集而已,實際已經涉及「知識生產」,後續一定會引起更多人來利用這些原住民詩文史料,並參與討論、研究與建構論述。另外,藉著這次計畫,我更深刻體認到,自己摸索臺灣文學這麼久,我感覺到臺灣原住民的問題,最具國際性、世界性,我以為將來它的開展性和可能性也最大。

原住民族研究社群網站

再回到我們今天所談的原住民文獻徵集與研究上,孫主委他將「文獻」設定為整個原住民族從過去到現在的歷史和發展基礎,文獻可以包括文字、歌謠、祭儀,所以我的計畫案其實只是其中一小部分而已。但即使如此,關於《臺灣日日新報》的文獻數量,也因為過於龐大,所以這一次計畫案並未處理。計畫案的幾位學術顧問,認為我們不太可能在一年半內完成這麼多的詩文史料搜尋彙整工作,故對《臺灣日日新報》,一開始本來還按日篩選,在翻了一段時間便暫停了,因為其中的資料量真得非常大。

再者,這次計畫蒐集的範圍只限於臺灣,日本的部分完全未蒐集,其份量必然可觀。比如我翻閱過日本《太陽》雜誌,也有許多內容和原住民有關,因為乙未割臺後就有許多日本人來臺從軍、探險,雜誌中就有很多與原住民相關的作品。此外,中國歷代的文獻是如何描寫臺灣原住民?譬如福建《閩都別記》就有章節涉及臺灣原住民。現在中國有各種數位資料庫的建置,往後我們也可以把中國文獻中描述原住民的資料篩選出來。所以,我認為文獻徵集工作,還要持續下去,並且應該爭及範圍要擴大到日本、中國或西方國家。同時,除了文字史料,還有非常多的圖像、聲音史料。我曾經在英國愛丁堡大學的亞洲研究中心,看到其中也有許多臺灣早期難得一見的原住民音樂史料。

另外,主委提到學校教育的那條線。其實,各個學校中,應該要有一定份量的師資去教授這些專業課程,那麼研究生的發展與論文寫作,自然就可期待。而我覺得,如果可行,也許能夠有一所學校去承辦設置研究生專屬網站,除了收錄臺灣所有與原住民族研究相關的學位論文外,並開放給臺灣與全世界對相關議題感興趣的研究生,一個自由討論與溝通的社群互動空間。當這樣一個串連性的國際平台網站設立之後,各地研究者都可以和臺灣博碩士生們分享資訊;另一方面,若外國人想研究臺灣原住民議題,學生們也能夠透過平台和他們產生連結切磋,進而互相交流,屬於年輕人網站的影響力與熱情能量,有時是超乎想像的可觀,我覺得或可一試。

至於剛剛前面提過的雜貨店的角色作用,或是原漢通婚問題,其實在文學作品中都有被關注到,例如拓拔斯‧塔瑪匹瑪〈最後的獵人〉便寫及了雜貨店老闆與酒的販賣,對於原住民的意義;而利格拉樂‧阿 〈祖靈遺忘的孩子〉更寫出了自己父母親的婚姻故事,我想這些從文學視角出發的感受,可以提供在歷史研究以外的參考向度,倘若後續《原住民族文獻》要規劃相關主題時,不妨列入一些原住民文學作品,以提供參照與思考。

〈祖靈遺忘的孩子〉更寫出了自己父母親的婚姻故事,我想這些從文學視角出發的感受,可以提供在歷史研究以外的參考向度,倘若後續《原住民族文獻》要規劃相關主題時,不妨列入一些原住民文學作品,以提供參照與思考。

孫:謝謝美娥老師的解說。很多人都以為漢人文獻裡好像都沒有原住民,其實我稍微接觸過後,就知道這是不可能的,一定有很多和原住民相關的文獻包含其中。現在看起來,這個成果已經看到了,而後續還有很多工作需要進行,所以,原住民族文獻會,和我們現在做的工作,一定要持續下去。

少喝點酒,多寫點文章

兩、三年前我們成立「臺灣太平洋研究學會」,今年度希望至少能夠把太平洋相關研究的全球學者連結起來。過去也辦理過二、三次國際會議,徵件的效果應該能更好,但力度可能還不是很足,很多外國朋友都非常驚訝我們臺灣為什麼在太平洋研究上,竟然沒有得到應有的發言權,我認為這是臺灣學術界值得反省的事。所以,研究生網站、或者是如何強化臺灣的連結網站,讓這樣的事務能夠初步地有人進行管理,進而累積,這是要緊的一件事。另外,黃老師提到的圖像和聲音資料庫,圖像的部分在《原住民族文獻》還算蠻多的,聲音的部分,若電子期刊可在內容的部分嵌入錄音或錄像資料,倘若經費需求不是這麼龐大,我們倒是可以使用這類活潑的方式來呈現。

另外,從漢人文獻到日治文獻,不只是人類學、語言學,我們的文學事實上效用非常大,以前我們在教原住民文學時,我每天祈禱,希望原住民作家持續寫文章,若沒有文章就沒有上課素材(笑)。2002-2003年,我蒐集整理一套《原住民漢語文學選集》(共七冊),既可以讓學術生根,也可以讓系所的教材不虞匱乏。先前我們沒有教材,每次遇到原住民文學家,我都會說:「拜託啦!少喝點酒,多寫點文章!不然沒有教材可以講課,我就沒有飯吃啦!」現在如果黃老師把教材都整理出來,我就可以講十年的課了。這對臺灣的學術研究是功德無量。另外,黃老師提到,臺灣原住民的議題很具國際性,這些議題一展開,會是讓我們面對一個比較遼闊的世界的重要切入點,不然我們一直在大中華的想像裡面,繞不出去。事實上,我們過去的經驗,至少到明代以後,臺灣原住民本來就是一個非常國際性的存在,可是大家好像在這個部分比較少去接觸,感謝黃老師對文學文獻的解說。接下來我們請康老師來談談。

另外,從漢人文獻到日治文獻,不只是人類學、語言學,我們的文學事實上效用非常大,以前我們在教原住民文學時,我每天祈禱,希望原住民作家持續寫文章,若沒有文章就沒有上課素材(笑)。2002-2003年,我蒐集整理一套《原住民漢語文學選集》(共七冊),既可以讓學術生根,也可以讓系所的教材不虞匱乏。先前我們沒有教材,每次遇到原住民文學家,我都會說:「拜託啦!少喝點酒,多寫點文章!不然沒有教材可以講課,我就沒有飯吃啦!」現在如果黃老師把教材都整理出來,我就可以講十年的課了。這對臺灣的學術研究是功德無量。另外,黃老師提到,臺灣原住民的議題很具國際性,這些議題一展開,會是讓我們面對一個比較遼闊的世界的重要切入點,不然我們一直在大中華的想像裡面,繞不出去。事實上,我們過去的經驗,至少到明代以後,臺灣原住民本來就是一個非常國際性的存在,可是大家好像在這個部分比較少去接觸,感謝黃老師對文學文獻的解說。接下來我們請康老師來談談。

原住民地方史料的留存

康培德(以下簡稱康):在提到今日主題的荷蘭檔案文獻前,我先提其他檔案。我現在 擔任花蓮縣各公有機關、學校檔案文獻史料檢選委員,大概每年開一次會,主要工作是決定哪些公部門檔案得保存,哪些可依原單位原有慣例銷毀。臺灣約在十多年前通過「檔案法」,公部門所有檔案在銷毀前,得邀請專家學者召開會議,決定何者留、何者不用留。

擔任花蓮縣各公有機關、學校檔案文獻史料檢選委員,大概每年開一次會,主要工作是決定哪些公部門檔案得保存,哪些可依原單位原有慣例銷毀。臺灣約在十多年前通過「檔案法」,公部門所有檔案在銷毀前,得邀請專家學者召開會議,決定何者留、何者不用留。

譬如說,在警政相關檔案裡頭,可看到某個鄉民事糾紛的案由抬頭,即可看到某個時間點在某地發生了什麼事。此外,從更早戒嚴時期的檔案中,可清楚看到當時政府的規範與控管原則,如何在鄉鎮市地方層級公務體系中實施,像對刊物的管制等。我認為目前可以大量保留的是屬於「地方自治類」的檔案,因為從中可看出在地政治社會人物的作為;此外,相關檔案則要盡量保存,譬如要了解相關地方人物如何崛起?背後有何種社會經濟網絡?相關檔案往往分處在不同的行政機構,如水利會或農會等。這些資料可以相互串接,勾勒出當時地方社會的圖象。對了解1980年代以來的原鄉地區,這些檔案是都相當重要的材料。若原民會可透過與檔案管理局聯繫,對原住民族重點地區的檔案保存上,一定可彌補一些公部門受限於儲存空間與管理人力不足之處。

另外,主委剛剛提到原住民族研究生的研究主題,有些無法配合當前原民會最為關切的議題,或研究議題過於發散,造成研究能量分散,成果累積性不夠。其實不只是原住民族學生,非原住民族學生也有類似狀況。其實原民會握有一定資源,可以針對重點研究議題給予原住民族研究生獎助。像僑委會的研究生補助或獎助金,會切合現階段僑委會的工作重點,透過公告明訂清楚的研究獎助方向。原住民有權去決定重點獎助的方向,其作法對特定議題研究成果的累進幫助較大。

至於這些檔案、材料如何轉換成公眾可以大量運用的資料,目前文獻資料的處理可透過數位化,包括影像或單純的語音檔案,加快普及的速度,讓學界及其他民間團體可以去慢慢喚回共同記憶。這幾年聯合國教科文組織(UNESCO)已在注重此議題,像是有形與無形文化資產等。不過,臺灣對公共空間的集體記憶仍有進步的空間,例如前陣子出身澎湖的民歌手潘安邦過世,產生一個議題:如何紀念潘安邦?有人提出蓋紀念館,也有人建議公共空間及街道可以其名命名等,但後者就沒下文了。

公共空間與集體記憶

對應到原住民族議題,要在土地、文化、自治做一種連結,公共空間的命名權得掌握,這些和檔案研究所帶出的文化議題──即怎麼把它具體化,去喚起族人的記憶,有密切的關係。例如臺北捷運局當年開會決定留下唭哩岸等地名,若非如此,這些地名早就在內政部的地名空間系統中消失無?,很快地就會從人們的記憶中消失,就會像前面詹老師所提的,成為廟宇中一個古老的牌匾或碑文,僅供少數人憑弔。

當然,這些公共空間並非得連結到過去的歷史文化,現在進行式的也可成為我們的文化記憶,例如前面所提潘安邦的例子。或去年有關鄭南榕的議題,最後在公共空間命名處理上採取並列的方式,把鄭南榕自焚處所在地的巷道同時併稱為「自由巷」。同樣的道理,原住民族傳統領域或現有人口分佈地區,在公共空間,特別是街路、站牌的命名上,也可思考採取並列此一方式,加速優先喚回族人對自己歷史文化的意識。

關於平埔族的問題,剛才討論很多,即日本人當初為了行政管理,如何區別高山族與平埔族,導致日後的原住民vs.平埔族的二分法。其實,早年中華民國政府說要打倒它心目中「日寇」,但戰後到臺灣之後,一些施政卻跟隨「日寇」當時在臺灣的做法。這點大家都有經驗,例如以前小學生,規定男生要理五分頭、平頭,這和日治時期學校的做法是一樣的。

對原住民族的分類也如此,學者的研究已討論出一個有趣的議題,假設19世紀末歐美傳教士、港務人員、自然生態專家所描述的是正確的,胡傳在《臺東州採訪冊》中的描述也無誤的話,「平埔」一詞多用在南部及東部平原地區的南島語族,而中部、北部平原地區則用「熟蕃」稱之;那麼,這些當時的自稱與他稱交雜而成的人稱,顯然和後來日本人所界定的不太一樣。日本人為何用山區及平原做區隔?若不用日本人的劃分方式,說不定我們主委所屬的卑南族會變成平埔族的一支。看來問題是:我們現在所傳承的歷史記憶到底是來自哪個時間點?切割成現在所看到的平埔族與原住民族,又到底繼承了什麼?顯然中華民國政府到目前為止,在某些地方受日本殖民政府的影響還不小。

荷蘭時期臺灣文獻

回到荷蘭文獻出版品議題,我試著將大家所熟悉的整理如下:最早把檔案英譯並轉為出 版品者為甘為霖牧師(William Campbell,Formosa under The Dutch: Descriptions from Contemporary Records),前衛有中譯本(《荷據下的福爾摩莎》,甘為霖英譯,李雄揮漢譯,2003)。此書特點是以教會的立場挑選材料,對入門者而言相當受用。

版品者為甘為霖牧師(William Campbell,Formosa under The Dutch: Descriptions from Contemporary Records),前衛有中譯本(《荷據下的福爾摩莎》,甘為霖英譯,李雄揮漢譯,2003)。此書特點是以教會的立場挑選材料,對入門者而言相當受用。

其次為村上直次郎的《巴達維亞城日記》,涉及臺灣的共3冊,中譯是郭輝與程大學負責,早年由臺灣省文獻委員會出版,是從爪哇總督的角度了解荷蘭時期原住民族的重要資料。小缺點是一些地名翻譯得重新整理,否則不像是在臺灣,好像在歐洲某處。

再來是聯經出版、程紹剛編譯的總督書信集《荷蘭人在福爾摩莎》。此書與《巴達維亞城日記》都是站在爪哇的制高點看臺灣,即站在東印度公司總督的角度,行政層級較高。

江樹生編譯的《熱蘭遮城日誌》,臺南市政府出版,共4冊,則是站在臺灣的行政層級,記錄當時在臺灣各地或是與臺灣相關的每日事務。當時臺灣原住民族的部落名、人名,大量出現在這4本日誌中。

至於最貼近當時原住民族部落社會文化的,是包樂史教授(Leonard Blussé)的《邂逅福爾摩沙:臺灣原住民社會紀實.荷蘭檔案摘要》(The Formosan encounter : notes on Formosa's aboriginal society : a selection of documents from Dutch archival sources),中文版由林偉盛等翻譯。該書有意識地篩選所有與臺灣原住民族有關的資料,資料來源主要為荷蘭海牙檔案館,找得到的都篩進來了。根據埃弗斯(Natalie Everts,邂逅福爾摩沙一書的主要執行編譯)的說法,之後下一步再加強的工作,為把整份完整的文件抄錄、翻譯(目前僅將文件中提到原住民族的字句整理成冊),還原出完整的脈絡背景。譯成英文後,開始在學術界運用普及,再轉譯為中文後,如《巴達維亞城日記》、《熱蘭遮城日誌》中譯後,一般大眾都可以使用。至於中譯後的文獻,我最感興趣的是,像屏東社頂的八寶公主廟,地方文史工作者如何解釋文化與歷史,即和中譯後整理出來的史料有關聯性。

另外還有韓家寶(Pol Heyns)、鄭維中從印尼雅加達國家檔案館(Arsip Nasional Republik Indonesia)搜羅住在大員市鎮(今日的臺南安平)的荷蘭東印度公司雇員通婚資料,中譯後出版(《荷蘭時代臺灣告令集、婚姻與洗禮登錄簿》,曹永和文教基金會出版),資料中可見當時原住民女性與歐洲男人的通婚記錄。當中可看出與戰後來臺外省人的通婚模式相似,即部落女子大多嫁給軍公教體系為主的對象。如同什麼職位的東印度公司雇員與部落接觸最多,什麼背景的外省人會待在部落附近一樣,他們是原住民族婦女主要的通婚對象;從這可看到長期的歷史結構現象。

學術團隊的研究成果

至於還在整理進行中的,有兩個重要的團隊,一個是江樹生、翁佳音的長官書信(《荷蘭聯合東印度公司臺灣長官致巴達維亞總督書信集》),由國史館臺灣文獻館資助。書信集的注釋考證功夫求盡善盡美,這是優點,但出版速度慢,恐怕得花上十年才能見其全貌,目前進行到1630年代初期。幸好包樂史編著的《邂逅福爾摩沙》先出版,所以對原住民族的史料使用上還足夠。

另一個團隊是賀安娟(Ann Heylen)、查忻在進行與教會有關的史料編譯,檔案取自印尼國家檔案館,目前透過國家科學委員會資助。該批文獻涉及原住民族的部分,為當時荷蘭改革宗教會對原住民族的宣教事工。

至於針對荷蘭時期檔案文獻資料的研究成果,西文部分完成中譯的,則有興瑟(W. A. Ginsel)最早所寫荷蘭改革宗教會與原住民族之間的關係(《福爾摩莎的改革宗教會:荷蘭東印度公司底下商業教會的命運》(De Gereformeerde Kerk op Formosa of de lotgevallen eener handelskerk onder de Oost-Indische-Compagnie, 1627-1662),翁佳音已譯了一些,排進了原民會的出版計劃。另外市面上可直接買到歐陽泰(Tonio Andrade)的(《福爾摩沙如何變成臺灣府?》,譯自: How Taiwan became Chinese : Dutch, Spanish, and Han Colonization in the seventeenth century),由鄭維中中譯,遠流出版。

至於針對荷蘭時期檔案文獻資料的研究成果,西文部分完成中譯的,則有興瑟(W. A. Ginsel)最早所寫荷蘭改革宗教會與原住民族之間的關係(《福爾摩莎的改革宗教會:荷蘭東印度公司底下商業教會的命運》(De Gereformeerde Kerk op Formosa of de lotgevallen eener handelskerk onder de Oost-Indische-Compagnie, 1627-1662),翁佳音已譯了一些,排進了原民會的出版計劃。另外市面上可直接買到歐陽泰(Tonio Andrade)的(《福爾摩沙如何變成臺灣府?》,譯自: How Taiwan became Chinese : Dutch, Spanish, and Han Colonization in the seventeenth century),由鄭維中中譯,遠流出版。

給我們一座博物館

孫:謝謝康老師,他幾乎各方面都提到了,我最感興趣的是關於地方政府的檔案文獻,我們要找機會去拜會國家檔案局或國史館,了解他們如何處理原住民(特別是地方)文獻。2000年我離開原民會時,原民會中部辦公室留有不少省政府時期的官方文書檔案,當時我指示檔案留下,目前已逐步整理並數位化了。康老師提的地方政府檔案的部分,顯然是一個缺口,這件事非常急迫,希望能趕快去做。

有關空間記憶,原民會在部落活力實施計畫中,希望部落裡面的街道名稱以漢字、母語並存,因為用漢字拼,永遠拚不清楚,羅馬拼音又沒人會唸,例如我的中文名孫大川,族名Paelabang danapan,如果只寫「巴厄拉邦德那邦」,連我的同學都不會有人記得住,所以並列比較好。

到現在為止已發表過一輪了,各位老師有無要補充的?我先補充一件事,希望大家多多撰文,支持原民會興建歷史博物館。我很期盼有一座原住民博物館,把所有資料集中入館,以待後人研究;中華民國在臺灣70年,至今尚無原住民的指標性的空間建築,不無遺憾。若採取暫時性措施,或許可邀請東華大學、臺東大學的兩位校長來參詳,看看有無多餘的空間來設館,先保留地方性的文獻或官方檔案。

原住民文化的一道防線

童:我們(東華大學)的建築整個都完整的在那裡呀!

孫:東華大學加上美崙校區很大,臺東大學也有空間,我們哪天趕快去拜訪校長。如有適當的調溫,就可以暫時處理這些檔案資料。在未有一個齊備的空間之前,可先與學校合作,我一直覺得這是我們原住民文化重要的防衛線;碉堡要建立,不然將潰不成軍。

童:我想到臺灣省文獻委員會,臺中那裡,有無可能提供一個讓原民會就地作為典藏、管理的空間?

孫:我們盡快去拜訪國史館、檔案館、省文獻館、中研院,好好商量如何相互支援。

童:東華大學民族學院二樓有個很大的空間,當初設計就是要做特殊的博物館或圖書館,現在還空置在那裡。整個圓的建築也是要做推廣教育,會館也有規劃,但就是要看東華要不要著重這部分。

原住民與南太平洋的連結

現在原住民學生那麼多,卻沒有一個屬於自己的特殊文獻館。我們本要集中,做一個原住民圖書館,但學校那時說不要有兩個館,我們的特殊性一直沒有被重視。最近鄭天財、孔文吉委員提案要把史前館改為原住民博物館,學界可能說史前不是原住民的,但那個議題逃不掉,那一定跟原住民有關的,如何運用那個地方,有完整的溫度調控設備,那裡的檔案可以運用。臺東就在那,也可以連結南島。可能大家坐下來擬一個架構,送行政院或文化部來談。文獻都在臺東那裡,就地在那裡規劃是不是比較具體,可以試試看,提出聯合聲明來提需求。

另外一個是有關太平洋研究。史前館有很多關於南太平洋的檔案,我去大溪地發現那裡有祭壇文化、石頭的運用(以額頭做祭壇),跟我們原住民一模一樣,我說要做研究,但是石頭運用和宗教祭儀(Moria Island)大溪地本身就太多可做,在那麼早的19世紀就有漢人,在那裡可以看到漢人的墓碑,你可以知道大溪地和我們的關係是什麼。我們在大溪地跟客家人一起吃飯,他們說歷代先人就在那裡。去了又回,後來是美國華人來到大溪地,我後來知道客家歷史有人在研究,但我們原住民在大溪地的歷史,並沒有人做。菲律賓的人跟我們排灣族關係更接近,與他們的語言、飲食一接觸,我搞不清楚自己是從哪裡來的。像這樣的研究如果沒辦法拿國科會計畫,也要設法爭取基金會來支持:我們可以開始去蹲點、拉那個線。教育部只是提供學生的田野研究,大學研究很難取得經費去做,除非原民會有做。

司法體系的檔案研究

孫:剛才康老師提到平埔族。歷史跟文化,有時候處理起來可以很理性,但很多事情從日治或更早,有時變成歷史本身的一部分,如果又牽涉到某種社會政治結構時,像我常常面對這種問題,很多華人到臺灣來,明明有原住民血統,他卻說沒有。在不同時代,自我主體性越來越強時,大家發覺到華人到臺灣已經有本土東西,跟大陸又不同,這講法又開始不一樣……,所以我們常面對的痛苦是我們從現代的人去判斷過去的事,怎麼處理也是一個現實。歷史很有趣,從後面看很清楚,從過程,卻並不清楚,我剛從比利時回來時,碰到一位臺大學生,爸爸是湖南人,媽媽閩南人,他痛恨自己是湖南人,那時臺灣學運剛開始。但我想說湖南人哪裡得罪你?這不可逆的事情。臺灣碰到這種歷史社會政治議題時,常會把彼此混為一談,徒增很多煩惱。

詹:孫老師、童老師提到省政府時期的行政檔案,原運前山地事物都還在省政府,公文本身有存檔期限,都會陸續進入摧毀過程。在這樣體制下要搶救檔案,確實有困難。像宜蘭有縣史館,曾經搶救過縣府要焚毀的檔案,但搶回來,仍受限於空間存放問題。再來是這批資料怎麼應用分析?因為這些其實可能都很零散,真正做的都在永久保存檔內,那些又碰不到它。所以碰到國家檔案局就會碰到這種問題。省政府時期的原住民資料應列為永久保存檔,不能以10年、15年去區隔保存期限,因為不管人事、地方建設等,都是臺灣原住民的重要資料,它不是政府檔案,而是文獻史料,應該整批保存下來。

孫:現在中部辦公室有三個庫存,那時省政府跟原住民有關檔案都有移過來,那時我在原民會當副主委,那批資料本來要丟掉,我不准丟,因此整批移撥;後來我離開了,這十年間,不知道資料還全不全。不過,如我前面說的,留下來的部分原民會目前都有比較妥善的整理。

詹:司法體系的檔案,也是文獻期刊可著力之處,王泰升教授做過系統整理,日治時期阿美族居住在平地,原住民刑事案件都歸山地管,但平地都歸花蓮地院,王泰升有整批數位化整理。曾文亮目前也在做相關計劃,這些法律文獻可讓文獻更多元更豐富。

劉益昌(書面發言):1990年代,原民會孫大川副主委曾找我做過臺灣原住民的舊社 研究,可惜後來無法繼續。我認為若要釐清原住民的社會、歷史,對於「舊社」的系統化的研究,非常具有關鍵性。像華武?社究竟在哪裡,眾說紛紜,還有,很重要的二林社在哪裡……,這些,都有待進行舊社系統化的研究。

研究,可惜後來無法繼續。我認為若要釐清原住民的社會、歷史,對於「舊社」的系統化的研究,非常具有關鍵性。像華武?社究竟在哪裡,眾說紛紜,還有,很重要的二林社在哪裡……,這些,都有待進行舊社系統化的研究。

「舊社」的系統化研究

從考古、歷史、民族、口述等,全方位去紀錄舊社,建立起舊社檔案,像日治時代建立番社概況那樣,每個社就是一個檔案。它就像考古遺址一樣。舊社是考古遺址中很特別的一個部分,我將「舊社」定義為:「原住民族仍然可追溯的舊部落」。

詹素娟教授的「Sanasai傳說圈」研究指出:從臺北到臺東,都有人說祖先是從Sanasai那裡來,詹教授的調查發現,這些人並不是在每區、每部落都有,而是在部分部落有,且是部分部落裡的部分人有這樣的傳說,所以稱為「Sanasai傳說圈」。我將它對到考古遺址,發現非常貼切符合,且與十三行文化有關,非常有趣。

基礎建構,須一個社一個社來做。過去原住民朋友都用口傳在做,比較天馬行空。我認為,不論做什麼主題,都要回到基礎研究。

去年我們上排灣族七佳舊社,孫主委當時倡議「原住民的文化國土」這個概念,其實這是一個政策,是架在實質國土開發政策之上、依「原住民族基本法」而來的一個概念。但假如只是個概念,就可能只是空想,我認為應落實到與原住民社會相關的空間領域,如中央山脈,雪山、玉山、阿里山等山區,在這些區域中,因有國家法律限制開發,若是能進一步做到「文化國土」的展現,就是比較有意義的。

「文化國土」的具體落實

假如,在現有的自然保留區裡,有個舊社在那兒,有個傳說在那兒,那麼這就是原住民的文化國土。我們具體的作法應是,把這個國土的「要素」找出來,在空間上予以定位。

例如泰雅族的起源地,南投縣仁愛鄉發祥村的瑞岩部落,因為921地震,族人必須搬走。但這塊地算是他們的文化國土,因為這裡有個象徵(巨岩)在,泰雅族人傳說祖先誕生於此巨岩,這裡就是一個文化國土,應予以空間定位。

將這些空間定位的每一個點,連接起來就是個網狀的面,就成為文化國土。它並不與國家發展體系衝突,只是需要加以保存。

文化國土第二個重點區域是花東區域。原住民人口在花東佔了1/3,把這裡當成原住民文化國土,是有它的意義。我認為從考古學、語言學、民族學、生命科學等各種多元角度來加入研究,這種「全貌觀的歷史書寫」;以及針對「舊社系統化的基礎建構」,是落實文化國土的兩大要素。老七佳,本來就是想定位為文化國土,但文化國土不應只有兩、三個小點,而是要有個宏觀的構圖。花東地區跟中央山區是接壤的,可以呈現出開闊格局的文化國土,充分保存原民文化。這些想法,可以透過原住民族文獻期刊來宣揚。

以上這兩點,也是我想做的。因為原住民傳統領域無法落實,所以用文化國土的概念來落實,以「原住民族基本法」來要求,在國土開發計畫中留下一塊區域,或是平地造林、讓環境恢復原狀,這就是真正落實的文化國土。

在臺灣西部,土地的取得、具代表性的舊社遺址,要特別去找,比較困難;但花東就是一整塊,可以做。這就是從議題、基礎,落實到政策的重要步驟。但應該政策先行,把這個大結構(上位政策)做好後,再往下落實。這些東西寫出來之後都是文獻,透過調查、研究、記錄、書寫的,都是文獻,就是我們現在自己在做的東西也叫做文獻。唯有這個結構、基礎在,我們現在做這些文獻才有意義。如果不趕緊做這塊拼圖的工程,只處理過往的文獻,我們永遠都在後面苦苦地追趕。

對於原住民族文獻的發展,我們應該更全面宏觀地看待。如果做這件事需要100年的時間,我們從現在開始做,明年就只剩99年;一個我做要100年,十個我一起來做,就只要10年,一定做得出結果來。

孫:我們將劉益昌教授的書面發言納進來,讓我們的文獻反省和視野擴展到更久遠的地下文物。一個更清晰的「文化國土」概念,不但可以深化原住民的文化存在,也可以重新定位我們對臺灣史的思考。非常謝謝各位老師慷慨的分享,大家的觀點一定可以引發更多的反省與思考。