語言自覺意識下的自我研究:排灣口傳敘事文學的幾點觀察

本期專題

第59期

2024/06

文/童信智 Pukiringan Palivuljung

童信智 Pukiringan Palivuljung

國立中正大學台灣文學與創意應用研究所暨通識教育中心助理教授

I. 前言

有關排灣族口傳敘事文學的研究,筆者曾於2015、2017年先後發表期刊專文〈排灣口傳敘事文學研究史及評析〉及專書《Paiwan(排灣)祖源及遷徙口傳敘事文學之研究》,初步討論1900~2010年間排灣族口傳敘事文學採集與研究之歷程。本文的探究則是在前述基礎上,進一步納入2010迄今的研究成果,並由語言自覺意識角度切入重新解讀相關文獻,提出新的觀察與論點。

日治時期的伊能嘉矩、小林保祥、宮原敦等人可謂是排灣族口傳敘事文學研究之開拓者。然而,口傳敘事的採錄是研究的基石,因此日治時期的研究者大多也兼具採錄者角色。在此時期的計畫性採集下,記載的敘事文本至少達400則以上(童信智 2017:28-32),不僅成果豐碩,也為往後的研究者預留珍貴的素材。這個階段的研究特點,主要是將口傳敘事與田野實證結合,強調歷史性、文化情境的觀點,以及結合物質文化進行探究,為當時口傳敘事研究揭開新頁(童信智 2017:18)。1960年代起,以中央研究院為主的研究者,如許世珍、李亦園、任先民、吳燕和等人,基本上是在前期的研究基礎下,近一步關注民族起源論的探討,也運用比較研究法、文化功能論等作為研究視角。不過,此階段的採錄成果較不多,相對日治時期而言有明顯差距。1990年代以後相關研究者如胡台麗、許功明、許美智、林衍秀、鹿憶鹿、李福清、金榮華、浦忠成、潘立夫等人,雖有陸續採集敘事文本,但數量上仍遠不及日治時期的成果。研究方面,則朝向新「主題」發展,如:元老經語、古調傳說、魔眼人、王族家系傳說等。值得一提的是,胡台麗針對1920年代以來關於milimilingan、tjaucikel兩詞彙論述,進一步定義為:虛構敘事、真實敘事。而此論點,引起日後本族研究者相當程度的迴響與對話,甚至啟發本族研究者相繼投入口傳敘事研究的行列(童信智 2017:17)。

邁入21世紀研究成果相繼提出,這些具有排灣族身分的成員包含(按姓名筆畫排序):伊誕.巴瓦瓦隆(etan pavavalung)、巫化.巴阿立佑司(wuhua paqaliyus)、呂秋琴、呂美琴(Karui paljngau)、拉夫琅斯.卡拉雲漾(ljavuras kadrangian)、周明傑、高玉枝(ljigiyan pavavaljung)、高金豪(kui tjuzingla)、陳孟君(tjinuay ljivangerau)、張劭謙(ljavakaw tjarulivak)、曾基瑋、曾有欽(pukiringan ubalat)、童春發(masegeseg z. gadu)、童信智(pukiringan palivuljung)、楊美蓮等人。排灣研究者身份背景、年齡世代、所屬部落有所不同,展現排灣族多元組成的特色。關注研究議題方面,除延續前期族外研究者主題,亦有創新主題出現,如「程式化敘事」1。

然而,不管是延續還是創新,排灣族研究者除有來自學院學術訓練之基礎外,在研究中均能掌握族語文化優勢,提出本族觀點、詮釋、反思等。這項原因或許受1980年代中期以來原住民語言自覺意識的影響,或與排灣族部落主體意識崛起有關,也可能受無形文化資產保存政策的推波助瀾,無論如何皆值得我們更細緻的觀察與討論。是以,本文將從族語自覺意識為視角進行觀察,探討面向聚焦以下幾點:1. 以族語文化詞彙作為詮釋根基要突顯什麼議題?又文化詞彙界說朝向多元發展下,語言自覺意識發展呈現何種面貌?2. 族語文本是透過哪些分析路徑來還原祖先寓意?語言自覺意識上,又具備哪些面向的認知?3. 排灣語有區域上的使用差異,以各區的族語詮釋所在地的口傳敘事,具有哪些獨特性?對學術界而言有何意義?4. 從族語的原始思維定義排灣的口傳敘事文學的文類,呈現出何種面貌?5. 當前族語傳承與保存意識高漲之際,在搶救與傳承的因應做法上有哪些層面?等等。

II. 以族語文化詞彙作為詮釋根基

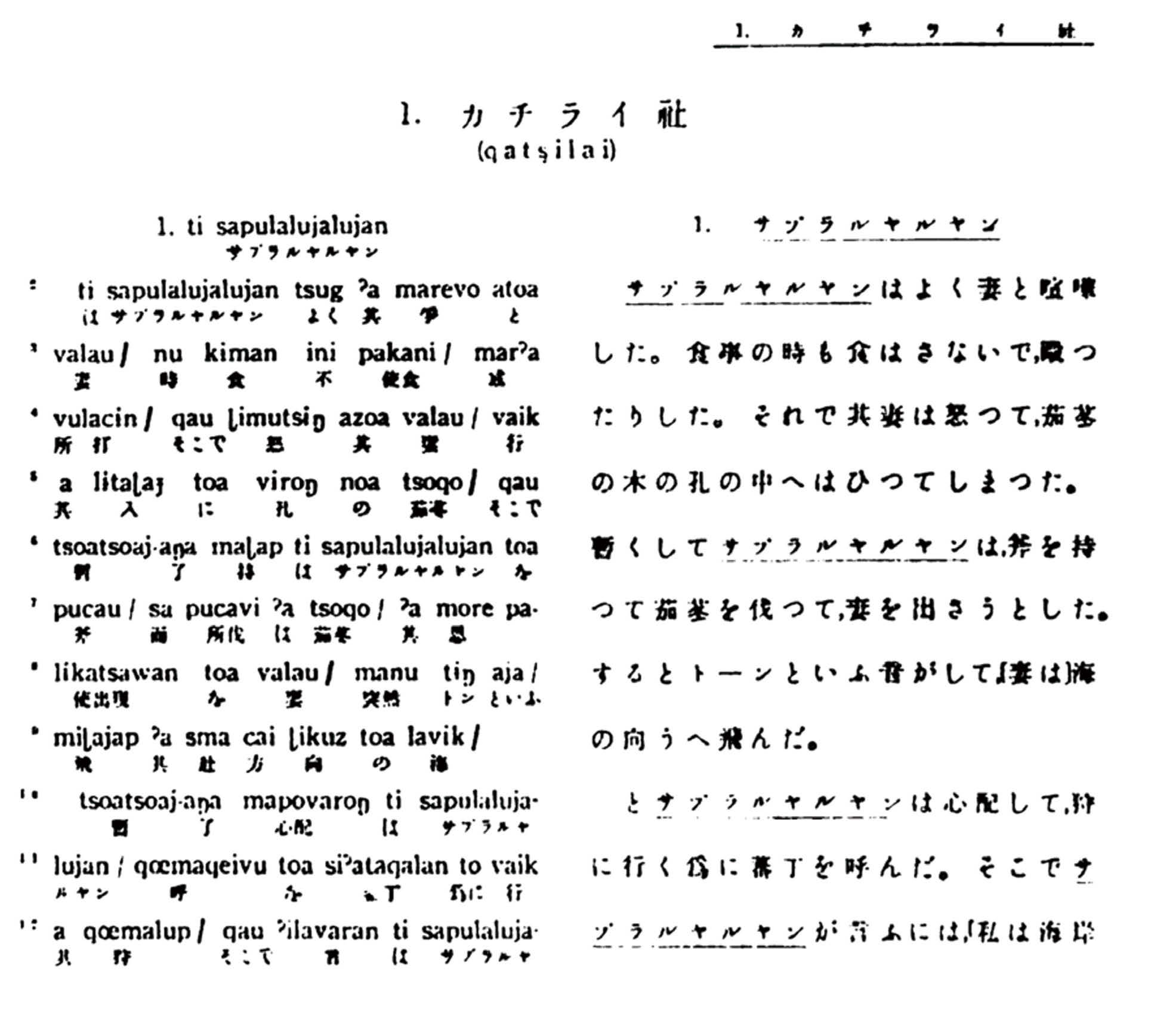

由於排灣族並無發展所謂字母「文字」書寫,因而口傳敘事文學皆需經由口語轉譯為文字(如:英文、片假名、羅馬字拼音、漢字)後,始能進行文本研究。由文獻中理解到,1880-1990年間的文本主要以日語、華語為主,研究者分析的文本也以此為大宗。換言之,以譯文作為排灣口傳敘事研究持續很長一段時間,雖然有少數如小川尚義、淺井惠倫(1935)《原語による臺灣高砂族傳說集》、Hans Egli(1989)的Mirimiringan: Mythen und Märchen der Paiwan兩本故事集有使用羅馬字拼音文字(圖1)。不過,能以排灣族語解讀、詮釋的族外研究者相當稀缺,大多僅能透過單詞初步討論(如表1)。不過仍有錯解的情況出現,比如Erika Kaneko(1990:340)指出Hans Egli在其著作中,將shinju一詞誤解成日文的shinchu(黃銅),因而在其註釋中寫成perlentopf(黃銅/銅盤),進而提及在排灣語應說成vulawan。

圖1 《原語による臺灣高砂族傳說集》部分截圖

(圖片來源:小川尚義、淺井惠倫 1935:141)

圖2 Mirimiringan: Mythen und Märchen der Paiwan封面

(圖片來源:童信智攝,2024/4/5)

表1 1920-1990排灣口傳敘事文學界說之討論

(資料來源:童信智 2017:17)

邁入21世紀後,在口傳敘事界說的「單詞」上,討論朝向多元發展。首先是延續1990年代許功明(1991:141)、吳燕和(1993:90)、胡台麗(1999:187-188)有關milimilingan、tjaucikel兩詞彙之論述。如下表2所示,排灣本族研究者高金豪(2001:20,2004:2,2010:31)、曾基瑋(2006:104)、陳孟君(2010:115)、拉夫琅斯.卡拉雲漾(2010:51)、楊美蓮(2010:40)、童信智(2017:21)、呂美琴(2019:77)等人均在不同時間提出本族觀點。

表2 公元2000年迄今排灣口傳敘事文學定義之討論

(資料來源:作者製表)

根據上表來看,不同世代的排灣族研究者,對於族語及文化意義皆有一定程度的掌握能力,並且適時回應學術界「真、假」二元說。譬如,從實際田野經驗或族語訪談過程中體悟到,學界對於排灣族文類的界說有其局限性,因此認為隨著區域的不同解讀上仍有差異(陳孟君 2010:103、115)。或者認為在講者與聽者之間,各自有主觀認定上的差異,因此所謂的「真實」並不僅限於tjaucikel(童信智 2017:21)。再者,有研究者從語言形式,提出milimilingan強調展演形式、tjaucikel則是日常生活經驗為主,或有研究者以語言特性將milimilingan與tjaucikel整併為一個文類,提出吟唱、口說兩類型,以及兩性參與的差異(拉夫琅斯.卡拉雲漾 2010:51)。所謂吟唱型可對應的文化詞彙為si san senai;口說型則為si san kai,換言之,這是以族語思考概念所提出的觀點。比較特殊的是,有研究者回到語詞的字根進行討論,進而提出milingan一詞(曾基瑋 2006:104),這是有別於其他本族研究者關注的詞彙。再者,亦有研究者將milimilingan、milingan、tjautsikel三詞一併稱為排灣人的歷史敘事,認為是集體記憶之形塑。根據排灣語的文化詞彙,所謂歷史敘事在排灣語中有vine’eve’an、sineljavakan兩詞,不過也有以santjaucikel、semanmilingan兩詞稱呼之。也就是說,從族語的角度出發,可以將原本就存在於排灣社會的共同認知、文化要素顯明出來。

從上述的討論,可以得知排灣族研究者在將近20年的研究歷程中,不斷藉由語言挖掘出排灣口傳敘事文類的本族觀點,顯見族語的深層意義,已成為本族研究者進入文本分析前極為重視的層面,而這也反映出本族研究者在語言自覺意識上逐漸朝向更細緻的發展。

Ⅲ. 族語文本分析還原祖先寓意

由文獻可知,大多數口傳文學敘事的文本都歷經轉譯的過程,譬如,日治採錄為族語轉日語,民國時期則是日語轉華語,而近期本族採錄則由族語轉族語文字化、族語轉華語。然而,受限於譯文詞語的表達形式,往往無法還原語意,也無法符合早期部落社會背景及語言當下之生態(拉夫琅斯.卡拉雲漾 2010:25),因此有幾位族語造詣能力較佳的研究者,在單詞自我詮釋發展之際,另外進行了整篇族語文本的分析。首先,童春發(2005)〈解析排灣族神話故事「ti sa puljaljuyaljuyan」的語言特徵與社會文化意義〉一文,是首度將小川尚義、淺井惠倫於《原語による臺灣高砂族傳說集》中之族語記音文本作為分析素材(圖3)。

圖3 ti sa puljaljuyaljuyan族語文本(部分節錄)

(圖片來源:童春發 2005:149)

透過語言情境的分析,理出排灣族時間、空間的重要觀念。另外,也從語言特色(如聲音)、語言象徵符號、親子對話(關懷語言、乞求語言等)等內涵,解析排灣人的家庭關係、夫妻關係、人與自然關係等等意涵。

其次,由田野調查現場可以發現,口傳敘事文學的進行具有吟唱的形式,而當口語文本轉譯為文字文本時,頓時喪失原本富饒的韻味。有鑑於此,排灣族研究者便藉由族語詞句的韻律提出本族的詮釋。以拉夫琅斯.卡拉雲漾(2010:35)《大武山宇宙的詩與頌》一書中的〈Kuljiljiljiljy與Muakakay兄妹情戀故事〉為例,便是以哭頌吟詠來表達,傳統上由女性吟唱,所以文辭表現與其他口傳敘事有所不同,如每段詞尾中出現之aya就有感嘆意味,節錄如下:

(排灣族語)

yizua aya tua zua lja Kazangiljan; yi zua yi Drakav.yizua za tysa Kuljiljiljiljy katy Muakakay a mare kaka ; kavaluvaluljan nua vetjek nua sikataqaljan vavayan tu vavayan ; ty Uakakay aya.maligu tu vavayan aya. kavaluvaluljan nua sudjusudju nua sipamavi nua vetjek nua sikataqaljan aya ; tia Kuljiljiljiljy katy Muakakay aya.

(華語譯文)

有戶名嘎查雲浪的家族,是屬靈界禁域的家屋,家中住者一對兄妹,哥哥名叫古利力利力,妹妹叫慕阿嘠嘎蓋,是親族們和部落人所愛慕追求的對象。據說慕阿嘠嘎蓋是女人中的女人,她做為女人的優雅身段傳遍各方,兄妹倆是眾異性戀慕者和親族及部落所希望匹配的對象,古利力利力和慕阿嘠嘎蓋是如此這般的形象。

類似情況,也可由歌謠研究中看出來,譬如曾有欽(2020:207)〈再寫排灣族口傳詩歌〉一文指出,在〈curisi〉這首歌中,「curisi」為無意義之虛詞,但卻以此為襯詞,以增加韻律感。另外,本首詩歌中,也運用隱喻性極高之古語,如likulavan(雲豹)隱喻為勇士;tuqusengl(黑色)隱喻黑熊或山豬,因神聖動物不能直呼其名;kalazuazung(皇蛾)隱喻英勇象徵。

(排灣族語)

curisi qai malulai ten curisi

curisi tara kitutalavi tura kina likulavan curisi

curisi nuremaqusalan aken na marururur i tilu curisi

curisi nusecevunge tuqusengl pasulaken nasemirip curisi

curisi numalivaka mulitan kalazuazung i elet curisi

(華語譯文)

出利兮我們走過出利兮!

出利兮我們來標榜誰是雲豹!出利兮

出利兮假如到曠野,堆滿在切肉盤!出利兮

出利兮遇到黑熊,不甘心背向它!出利兮

出利兮王族駕崩,一隻蝴蝶在路途!出利兮

從文獻中可知,在排灣族口傳詩歌文學的本族研究者中,如楊美蓮(2010)〈排灣族的敘事方式- 以泰武鄉歌謠為例〉,以及巫化.巴阿立佑司(2010)〈神靈之路:排灣人祭儀經語(kai)之研究〉、周明傑(2013)〈傳統與遞變:排灣族的歌樂系統研究〉,幾乎大多以族語詞義及相關文化意涵作為分析路徑。畢竟口傳敘事文學的基本元素是語言,從單詞到句型,從句型再到全文,由語音、語詞、語意、文化等多軌構築的文學型態,仍須回到「祖」語的脈絡中,才能理解祖先的明白。上述的發展脈絡,可以理解到本族研究者的語言自覺意識,已具備點(詞彙)、線(文句)、面(全文)的認知,這是後續演進的重要基礎。

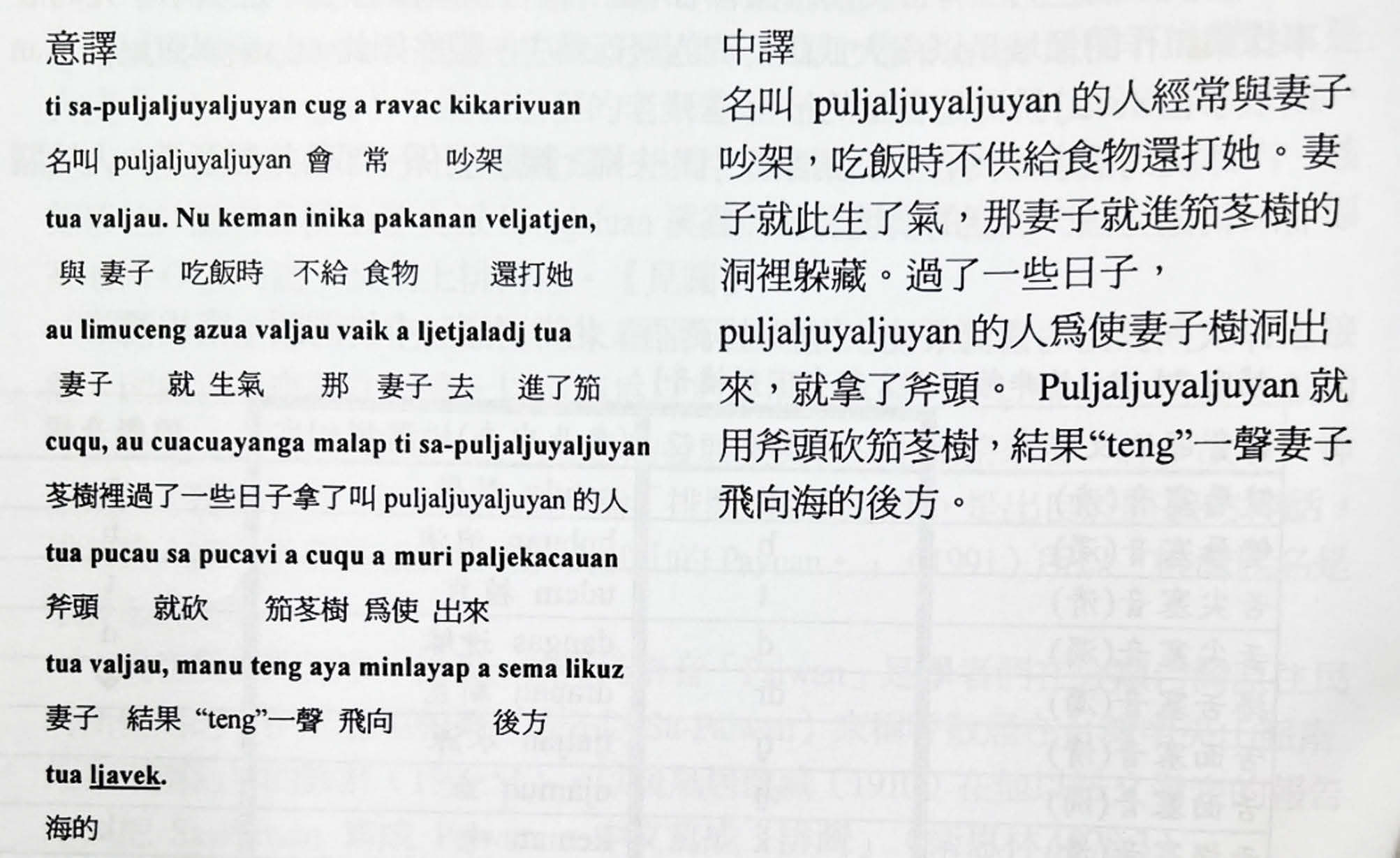

Ⅳ. 從語別差異強調部落「在地」觀點

筆者在《Paiwan(排灣)祖源及遷徙口傳敘事文學》一書中提出排灣族是多元起源說組成的民族,根據耆老口述、田野資料及文獻紀錄,大致可以分成石生說、竹生說、竹石生說、太陽卵生說、蛇生說、壺生說、人類再生說等七大類(童信智 2017:183),其對應之分布幾乎涵蓋南北大武山脈及流域(如圖4)。

圖4 排灣族多元起源說及其分佈

(圖片來源:童信智 2017:85)

另外,鄭仲樺(2016:88)根據語言學調查研究,認為倘若將語言學和人類學的特徵因素結合起來,大致可將排灣族分為「大母母山文化圈」、「北大武山文化圈」、「南大武山文化圈」、「大漢山文化圈」、「麻里巴文化圈」、「女乃山文化圈」、「瑯橋十八社文化圈」,以及「卑南文化圈」等八大生活圈。由上述多項學科的研究,皆可發現排灣族具有鮮明的區域意識,呈現多元發展狀態,這或許跟王族勢力有些許關聯(童信智 2017:200)。若回到研究本質上來看,則是跟研究者語言自覺敏感度有關係。譬如,呂秋琴〈金崙溪流域排灣族神話與傳說故事採集之研究〉一文提到:

目前全台灣在風行母語復振的當下,對於原住民語言使用的區域分別未能區分,不同族群的語言有其地方的特殊性,例如,東排灣母語說枕頭─sangel,但屏東南排灣sangel是椅子。在振興母語的過程中,相同族群的用語是需要區別。(呂秋琴 2012:5)

東排灣進入臺東融合了不同族群:如阿美、卑南、布農族等群體,在融合不同族群文化後,相信東排灣神話與傳說故事的特色將有別於其他排灣族。除了發展在地的文化特色,成為當地學生對於自我族群文化的認識,從現場所採集到的文化樣本,將更為貼近其生活場域,增強孩童對自我及族群的認同。(呂秋琴 2012:6)

上述之例顯示出排灣語別的區域差異,對於在地觀點而言,有著相當的影響性。這樣的研究成果,也反映在單一主題的議題上,如陳孟君(2010:17)受指出:「胡萬川認為,研究者可以從一個故事或歌謠的流傳變異情形,探討各地民俗、語言甚且民族特質和該故事或歌謠相互呼應的情形」。是以,在其研究中便聚焦異文的分析比較,其目的除了要看出故事的變異特質外,更重要的是要能突顯此異文與當地風土人文的密切關係。譬如,在其研究中提到,palji傳說是一個相當能反應地方色彩的文類。如在北排灣Raval群稱為pu palji,並將satjair奇人傳說部分情節揉合於敘事中。在Vucul群稱為ma pu palji,指眼睛具有殺傷力,轉變為精神異常、癲狂之意。在中排灣稱為palji,主角大多被周邊族群殺害,進而突顯內聚情感與認同的重要。南排灣也稱palji,但主角卻是毀譽參半的情況。至於,在東排灣雖也稱palji,大多著重個人神力的描摹,如強調家業興旺或是抵禦異族、使部落強盛的武器等,皆與具有palji異能有關(陳孟君 2010:78-79)。

另一篇單一主題的研究,如張劭謙(2022)〈英雄還是勇士?泰武鄉萬安村的排灣族勇士傳說〉中,也藉由族語意涵分析,突顯研究者身處的萬安部落「在地」觀點,強調特殊性:

從萬安村勇士族語的意涵可以知道,勇敢是勇士最核心的特質;在主流英雄中,勇敢亦是在挺身保護他人之時,不可或缺的性格特質;排灣族之英雄亦具勇氣、勇猛、智勇、英勇的特質,並會保護部落。而萬安村勇士至少擁有勇敢與保護他人這兩種特性能獲得英雄受眾青睞。(張劭謙 2022:102)

由下表3由研究者所彙整之比較中可以得知,萬安部落在勇士一詞的語法含意,確實與整體排灣族(含不同區域)有著不少差異。不過,筆者認為,有關排灣族稱呼較為粗略,若能指出區域性用語,再與萬安部落比較,則更能突顯特殊性。

表3 「勇士」詞彙的區域用語比較

(資料來源:張劭謙 2022:101)

相關的研究,在歌謠敘事研究中也能一覽。譬如,周明傑(2022:40)的研究就提到流傳於南部排灣族大龜文群(tja’uvu’uvulj群)、射不力群(sapediq群)的求婚歌,便是以每句開頭的「enelja」虛詞為其特徵(如圖5)。因此,「enelja」既是歌謠的名稱,也是歌謠的歌唱形式,是說話,也是歌唱。其骨幹音之特殊性也體現在「以e-ne-lja開頭」、「即興二句詩」、「領唱和唱式歌唱」、「即興表達」、「對唱形式」、「副歌」等方面,具有區域性的特色。

圖5 牡丹鄉〈si isudjusudju求婚歌〉部分曲譜

(圖片來源:周明傑 2022:41)

經由上述研究不難發現,強調區域性或在地性研究的重要性,不僅可以豐富對排灣口傳敘事文學的知識認識,更能認識同一詞彙在不同地方使用時有其變異,在採集、保存、比較研究時更可以豐富文化內涵。另外,值得一提的是,受到族群意識及語言文化復振的感召,已興起更多族人加入研究行列,添補學術界未及也無力顧及之地方與角落,而在本族研究者「量(人數)」的增加下,展現了新的豐碩成果。姑且不論其研究成果成熟與否,都呈現了在地開花之景像。

Ⅴ. 族語思維突顯既有文學類別

排灣族口傳敘事文學的類別從日治時期以來,都在西方神話學、民間文學理論架構進行分析與討論。原住民研究者在經歷學院的培育之後,2也同樣運用西方知識詮釋各自部落口傳敘事文學。會有如此的情況,筆者認為一方面與「譯文」文本有相當程度的關聯,另一方面則是歷來的研究者(含族內/族外)中,能精通排灣語及文化底蘊深厚者屈指可數。畢竟,排灣語在歷史發展中曾遭受禁說、禁用、禁傳等過程。然而,近20年來排灣族人在族語書面文字化的推展下,存留在耆老腦海中的文學寶藏,也透過田野採錄、彙整、分析等努力,逐漸展現在世人眼前,而其中最值得關注的即是拉夫琅斯.卡拉雲漾,在其著作《大武山宇宙的詩與頌》一書(如圖6)提及排灣族自古就有一套獨有且自成一格的口傳敘事文學內涵,它不僅是連結人與人、人與靈、人與神之間溝通的媒介,也觸及到vuvu的話、vuvu的故事、vuvu的思維、vuvu的過去(拉夫琅斯.卡拉雲漾 2010:6)。經由整理,一共可區分為:神話史詩(milingan kata tjaucikel)、童詩(senay na kakedrian)、情詩(sy pagagaljugalju a parutavak)、哭詠吟(ljayuz/uiljasy/puljia/iyuljaljay)、勇者的詩章(na rakac/rarakacan a parutavak)、部落頌(paketu)、獵者的詩篇(seman qimang na djuljam/cinunan)、部落民謠詩篇(sy cuayan a parutavak)、祭祖靈頌(sika ljeveljeveq a iyaqu)、家號記誦串連文學(sy susuan kina ljaimaiman)、亡者祭文(cangit/tangic)、頌經禱文(lada/semaqaljay)等十二大文類。

圖6 《大武山宇宙的詩與頌》封面

(圖片來源:屏東縣政府網頁,https://www.pthg.gov.tw/planibp/cp.aspx?n=70E2DB79A5B5C8B9&s=B91BA6AB864D892B,2024年4月5日上線)

值得關注的是,從族語詞彙來看,上述皆為固有文類的文化詞彙,而不是為了對應華語的新創新。換言之,這是早已存在排灣社會的文學型態,在部落中早有耳聞(陳枝烈2010:2)非作者個人創建。如此來看,所有文類並非由milmilingan與 tjaucikel分出,因各自獨立類別有其必要性,無法納入milmilingan與 tjaucikel的次分類中。比如拉夫琅斯.卡拉雲漾(2010:12-18)提到:神話史詩(milingan kata tjaucikel)為淒美、悲情、哀怨的故事;童詩(senay na kakedrian)主要為排灣語言的法則;情詩(sy pagagaljugalju a parutavak)為男女情話對唱;哭詠吟(ljayuz/uiljasy/puljia/iyuljaljay)是婚禮吟誦;勇者的詩章(na rakac/rarakacan a parutavak)是報戰功頌詞;部落頌(paketu)是頌榮部落精神與事蹟;獵者的詩篇(seman qimang na djuljam/cinunan)是頌讚獵人詩歌;部落民謠詩篇(sy cuayan a parutavak)則是部落古謠;祭祖靈頌(sika ljeveljeveq a iyaqu)是祭儀的祈禱頌文;家號記誦串連文學(sy susuan kina ljaimaiman)是以家號排列串聯為創作形式的文類;亡者祭文(cangit/tangic)是緬懷先人的文類;頌經禱文(lada/semaqaljay)則是靈媒於祭儀中專用的禱文。

簡言之,這項研究可謂拓展了排灣口傳敘事文類的認知,不再僅限於milmilingan與tjaucikel兩類。或者也可以說,這項以族語思維歸納既有文學類別的研究,為口傳敘事文學的研究開啟更多可以討論的主題,比如其他既有文類的研究,就是值得持續探究的方向。

上述的文類中,值得一提的是「家號記誦串連文學(sy susuan kina ljaimaiman)」這類少為世人所知的文類。根據拉夫琅斯.卡拉雲漾(2010:188)的說法,過去學界未將調查研究觸角伸到記誦家號串連文學之因,與其在部落文化的生態中,瀕臨消失殆盡有關。21世紀慶幸能在Pucunug(文樂)部落、Piuma(平和)部落,採集到兩篇彌足珍貴的家號記誦文學,節錄部分如下:

(排灣族語)

sy cusuan ta ngadan na umaq

semapasapay ty Sapay ; valin ny Mavaliv

djeljepan ny Sadiljapan ; lavuin ny Lalavuan

naveleljem ty Tjuveljelem ; validen ny Kavalid

kipusausau ty Pasasauv ; patadatadaljen ny Patadalj

Omirakarakacan ty Tapurakac ; kapadrangan ny Padramedram

seman sepesepeljanty Kasupeljan ; maljian ty Rusaljian

(華語譯文)

沙巴伊家正在推土整地,忽然被瑪瓦里家狂襲風吹。

沙底拉盤家正築起牆壁,卻被拉拉扶灣家散擲糠秕。

多樂門家處陰天氣候,卡娃里的家正密植種苗。

巴沙沙烏家正在道別,巴達塔勒家陷入等待中。

達布拉卡茲家展現膽量氣魄, 卻遭巴拉門浪家欺凌。

卡蘇本浪家正閒坐消耗時日,羅沙里岸家真的不一樣。

拉夫琅斯.卡拉雲漾(2010:188)提到:「家號記誦串連文學是一種詞句意思明確的白話性口訣,彷彿似臺灣民間盛傳的兒童口誦接龍遊戲,每一段造句都是獨立的,並且無法和下一句有直接的連結關係,前一段造句末尾詞彙的諧音,是下一段造句起頭的語音」。學者陳枝烈(2010:2)於書中序言中表示,這項文類即是將語言表達的藝術,結合缺乏文字的現實,發展出來極具智慧與歷史記憶的文學型態。甚至,排灣族人也應用於小米栽種程序的口訣、山川地名的記憶中。

繼拉夫琅斯.卡拉雲漾之後,第二位從排灣族語思維提出口傳敘事文學文類的為曾有欽。根據其研究論文可得知,其分類概念有部分受到拉夫琅斯.卡拉雲漾所提的十二分類啟發,有部分是根據排灣文化、文學概念、文獻資料、及田野訪談(曾有欽 2020:21、54)。曾有欽與拉夫郎斯.卡拉雲漾不同之處在於其研究中所提出的文類「貴族頌詩」parutavak na mazazangilan乃蘊含在拉夫郎斯.卡拉雲漾十二分類中的神話史詩(milingan kata tjaucikel)、情詩(sy pagagaljugalju a parutavak)、部落頌(paketu)、家號記誦串連文學(sy susuan kina ljaimaiman)、亡者祭文(cangit/tangic)等不同分類之中。換言之,「貴族頌詩」parutavak na mazazangilan乃屬上述文類之次分類。

曾有欽將「貴族頌詩」parutavak na mazazangilan定義為排灣族階級社會的文學肌理。譬如,因門當戶對的價值觀,使情歌有貴族文學內含;因貴族握有土地權,因此勇士歌炫耀文中會強調頌讚獵場擁有者(貴族)等等,而所有詩歌中以「家名榮頌」為主要形式(曾有欽 2020:126、246)。換言之,部落中總總生活情境,皆與貴族社會息息相關。

不過,若從族語原始思維、文化脈絡來看,與其視曾有欽的研究為「創見」,筆者寧可其為「再現」或許更為適切。原因之一在於階序制度在排灣族社會中已是普同認知,而透過他陳示的文類,更強化此一傳統知識體系的存在與生活實踐的體現。原因之二是「貴族頌詩」parutavak na mazazangilan乃為既有文類的次分類。

不可諱言的,排灣族口傳敘事文學,雖有上述研究者整理成果,然而卻仍有諸多面向尚未進行探究與梳理,就如拉夫琅斯.卡拉雲漾也認為其彙整成果仍只是天邊一角(拉夫琅斯.卡拉雲漾 2010:7)。筆者認為,由族語的思考來看,圖紋(身紋、手紋)tjiljuvekan a vecik3敘事、編織與刺繡(tjemenun、teme’ic、pinadjekecan、puluvuc、cempu、minamulugan)4敘事、雕塑(vincikan a kasiv katua qaciljai)5敘事等等是未來可以持續挖掘並重新展現在世人眼前的重要口傳敘事文本。

值得一提的是,突顯族語思維的文學類別,不僅是強調排灣族原本既有的文學類別,也是語言自覺意識不斷累積下的結果,而這是啟動族語搶救與傳承的重要因素之一。

Ⅵ. 族語文化知識的搶救與傳承

1990年代受到台灣母語運動的啟發,所謂「語言是民族文化的載體」之意識,逐漸在原住民知識份子的語言自覺意識中甦醒(瓦歷斯.諾幹 1992:118;亞榮隆.撒可努 1998:108)。當時挺身倡議的原住民族文學作家卜袞.伊斯瑪哈單.伊斯立端(1999:19-21)便強調:「語言是一個人心智的行為,是一族文化之根,思想之母。……以前老人家用歌謠、寓言、傳說等教導子孫文化、歷史及智慧。」可見,為了讓族人認識自己的文化,自覺民族語言的重要,所以堅持用自己的語言講述自己的故事。這樣的行動在排灣族口傳敘事研究中也有了回應。譬如,時任台灣基督長老教會《教會公報》編輯伊誕.巴瓦瓦隆,便首度在〈美麗的彩衣─百步蛇的神話啟示〉(1999)一文中以排灣族語思維詮釋naqemati(造物者)、qetitan(勞力者)、mamazangilan(勞心者);百步蛇的族語名稱:tasalad(夥伴之意)、kamavanan(真正的、原始的)、kavulungan(祖先之意);以及pararul(石板屋內立柱)、saulai(王族家屋前立柱)、sasuayan(家屋門楣)等文化詞彙。在伊誕的論述中,從排灣族Raval群觀點提出排灣族運用百步蛇圖紋乃為紀念失去的「朋友」,以及反省人類破壞與自然界之關係,因而將自然圖文轉為精神圖樣。事實上,伊誕提出之觀點反映出排灣族極為重視的nasi(生命)、masan cawcau(成為人)等課題。而這正是需要透過族語詞彙隱含的文化知識,才能解明祖先口傳敘事的寓意。簡單的說,就是透過族語了解祖先的明白!

這樣的自覺意識進展到21世紀,排灣族研究者意識到「搶救及傳承族語文化知識」的急迫感。搶救的原因主要與耆老辭世、衰老、失憶有關(呂美琴 2019:1;高玉枝、林志興 2022:6),或者口傳文化即將失傳(拉夫琅斯.卡拉雲漾 2010:188)、語言面臨失語危機(曾有欽 2020:240)而這也成為多數本族研究者的焦慮(語言文化斷根)之所在。因此,從文獻中可看到藉由研究口傳敘事文學之研究來「搶救」並提出因應方式,進而「傳承」排灣祖先文化珍寶的企圖甚為明顯。不過,也有部分研究未明顯提及搶救或傳承思維,僅專注於研究主題上的探討。

若進一步從「搶救」後的因應方式來看,有研究者提出「族語學習資料」的想法。如呂秋琴(2012:5):

本研究欲從東排灣金崙溪流域為採集神話與傳說故事為地點,藉由與耆老的訪談,對東排灣在遷徙的過程中所產生的傳說有更多的樣貌出現,以其收集之傳說故事成為東排灣族語資料的運用,使學習語言為符合在地使用。

無獨有偶,類似的概念也在呂美琴(2019:6)的研究中被提出,而這項理念提升到整體排灣族位階來思考:

今天原住民語言文化已是需要政府協助復振與推動,從各種面向來說這是政府及原住民族人必須承擔的責任及義務。但語言文化的流失讓語言復振工作難度增加,更遑論如何建構一套原住民知識系統下的文化語言教材。但如同我所提出之論點:如何透過原住民神話傳說轉譯成為教室中學習教材,期能再現原住民文化知識與語言於現代化的21世紀。

除校園語言學習資料、教材之外,林志興、高玉枝(2021:8)提出「讀本」的概念則是將想法擴及到每一位想積極自學的排灣族人身上。換言之,「讀本」不僅可以是校園內讀物,更可以是生活中(校外)能隨時自學的媒介:

在本書中,我們會以排灣語說故事,再嘗試註解語言和文化的寓意。換句話說,撰寫本書的目的,先設想了族人為第一讀者(與一般學術著作設想專家學者為第一讀者不同),這樣的寫法是希望能開啟我族內之書寫和研究的風氣。依筆者觀察,在這個極力提倡語言文化保存的年代中,為族人書寫的適當讀本還真是少。特別是那些有語言文化基礎而又想積極自學的族人而言,還真是不容易找到有益加有趣的讀本。

然而,相較於有旋律、以吟唱為主的詩歌,在因應的方法上似乎有別於口傳敘事文本。因此有研究者提出「典藏」的理念,如曾有欽(2020:7-8)提到:

要編寫完成一首排灣族口傳詩歌文本,要涵蓋以下結構:曲目、曲調、詩詞、襯詞虛詞、吟唱形式以及肢體動作(非必要)。時下流傳的口傳詩歌未建構完整的文本,所以不易典藏。要把口傳詩歌文字化、形式化、跨界典藏,作為學習與文化傳承的資料庫,是本研究者所論述的「文本典藏」。文本有可能是書本、劇本、音樂、詩歌、電影、舞劇作品等等。

這項典藏的概念,事實上與當今文化資產保存的宗旨相當接近,而提出此觀點的研究者就有拉夫琅斯.卡拉雲漾(2010:7):

初始的想法,無非是冀望藉由此書的問世,做到拋磚引玉,激發關心排灣族口傳文學的族人,在部落vuvu凋零前,和時間做最後的競賽衝刺。將vuvu的古老文學、詩詞、歌謠、誦詞、經文、故事留住。為『臺灣』這個世世代代祖先生活的地方,留下最彌足珍貴的文化資產。

上述因應的做法,體現出排灣族研究者對排灣族語維護與復振上有敏銳的理解力,並對相應的原住民政策、法令、權利推展等事項,懷有深切的盼望。換言之,這些建議、觀點並非無中生有,而是在當前社會環境刺激下,做出的實踐行動。

Ⅶ. 結語

日本學者小松堅太郎(1942:315)提到,民族自覺為民族成員受到外來刺激而衍伸出的覺醒,此覺醒意志非個人情感,也非個人利益,而是屬於全體成員的。本文從語言自覺意識下觀察排灣族口傳敘事文學研究者如何在主流學界研究、台灣社會環境轉變、排灣族文化式微等內外部刺激下,以族語做為出發點,進行自我研究的啟航與發展。

首先,從研究中得出口傳敘事文學的本質是排灣族語言,是其他語言、譯文無法取而代之的。本族研究者認為,口傳敘事文學若無法回到語言、文化脈絡情境中,將無法細緻的、真實的、有情感的、有溫度的還原本義。換言之,以族語自覺意識進行自我研究,很重要的層面乃在於進入到排灣族的「語言思考邏輯核心(the core of linguistic thinking logic)」,也就是從本族的思想(ideology)、概念(conceptual)、價值觀(values)等進行本族詮釋(hermeneutics)。這樣的覺醒意識,來自於排灣族文化、語言消逝的危機感加深,並且長期處於被研究者地位,無法提出自我詮釋與見解,因而啟動了研究的步伐。

再來,從文獻爬梳中排灣本族研究者,在語言自覺意識下關注到的研究議題相當廣泛。如族語文化詞彙的詮釋與界說上,本族研究者更強調語言隱含之概念,因而逐漸朝向更細緻的發展,這與主流學術界強調西方理論之觀點有著本質上的不同。再來,族語文本分析從單詞到句型再到全文分析路徑,並強調由語音、語詞、語意、文化等多軌切入探究,可謂具備點(詞彙)、線(文句)、面(全文)的多元認知。這種回到「祖」語脈絡中,理解祖先明白的實踐行動,可以用為持續觀察本族研究者自我研究的重要指標。

接著,因留意到區域語別差異之現象,除了延續主流學術界的提倡,強調要關注各區域發展上的差異、要呈現在地觀點以外,語言自覺意識喚起的自我研究風潮,更有助於研究能量加增,使學術界無法觸及之處,有發展的可能,促進口傳敘事文學研究的發展。還有,從族語原始思維下提出排灣族觀點的文類型態,讓世人窺見有別於以往的認知。這突顯族語思維的文學類別,不僅是強調排灣族原本既有的文學類別,也為口傳敘事文學的研究開啟更多可探究之主題與方向。接著,體悟到失去耆老、語言流失、文化斷根的危機而提出藉由研究進行搶救及傳承的企圖,進而實踐之等等。筆者認為,這些研究顯示排灣族研究者在原住民政策、法令、權利等推展上有敏銳的觀察、理解與實踐能力,也是語言自覺意識不斷累積下的結果。

不可諱言的,上述研究中,雖不乏排灣主體性觀點與啟發,然而在建立有別於主流論述時,較缺乏細緻的對話與論辯,以至於在建構排灣口傳敘事文學的本體論上,仍未有足夠說服主流學界的論證,筆者認為這是本族研究者需要持續努力的方向。否則,口傳敘事文學的理論,仍將被主流學界主導。

總的來說,依現今原住民社會發展情況,要從族語起手談何容易!畢竟多數研究者皆是在西方學科知識下訓練、培育。然而,語言就如同召喚一般,明示了本族研究者通往理解祖先思維的道路,在語言的線索中將排灣族口傳敘事文學的智慧一步步地建構起來。

誌謝

本文撰寫,感謝排灣族耆老童春輝長老、林桂花長老、林秀妹族語專職教師協助翻譯,碩士級研究助理吳育寧、温思彤協助校稿。也感謝二位匿名審查委員精闢且具有建設性之寶貴意見,始本文更具完整性,筆者獲益良多。

附註

[1]關於這方面的討論,曾基瑋提到其使用帕里(M. Parry)及洛德(A. B. Lord)的「程式」(formula)概念來考察milimilingan的敘事,發現「重疊人名」及「重覆」具有「程式」的作用。其中,「重疊人名」的使用與敘事的格律息息相關,並深受聲學規則及排灣族命名法則的制約。再者,「重覆」讓講述者預思下文,幫助聽眾記憶,並加強聽與說之間的互動,上述原因正是「重疊人名」及「重覆」做為「程式」之證明。詳參曾基瑋 2006:77-120。

[2]排灣族身分的研究者中,拉夫琅斯.卡拉雲漾是少數未經學院培育之文化工作者。

[3]此為中排灣語書寫系統,北排灣語為nakivecik或是vincikan。

[4]此為北排灣語書寫系統。

[5]此為北排灣語書寫系統。

引用書目

卜袞.伊斯瑪哈單.伊斯立端

1999 《山棕月影》。臺中:晨星出版社。

小川尚義、淺井惠倫

1935 《原語による臺灣高砂族傳說集》。臺北:臺北帝國大學言語學研究室。

小島由道、小林保祥

1921 《番族慣習調查報告書第五卷:排灣族 第四冊》。臺北:中央研究院民族學研究所。

小松堅太郎

1942 《民族の理論》。東京:日本評論社。

瓦歷斯.諾幹

1992 《番刀出鞘》。臺北:稻香出版社。

伊誕.巴瓦瓦隆

1999 〈美麗的彩衣─百步蛇的神話啟示〉。《教會公報》54:32-34。

佐藤文一

1956 《原始文学の研究:詩としてのパイワン族歌謡の考察》。東京:日本學術振興會。

呂秋琴

2012 〈金崙溪流域排灣族神話與傳說故事採集之研究〉。國立臺東大學兒童文學研究所碩士論文。

呂美琴

2019 〈原住民兒童文學的建構與轉化─從《排灣族100個文本》出發〉。國立臺東大學兒童文學研究所博士論文。

吳燕和

1993 《臺東太麻里溪流域的東排灣人》。《中央研究院民族學研究所資料彙編》90:7-402。

巫化.巴阿立佑司

2010 〈神靈之路:排灣人祭儀經語(kai)之研究〉。國立臺東大學南島文化研究所碩士論文。

亞榮隆.撒可努

1998 《山豬.飛鼠.撒可努》。耶魯國際文化事業。

拉夫琅斯.卡拉雲漾

2010 《大武山宇宙的詩與頌》。屏東:屏東縣政府。

周明傑

2013 〈傳統與遞變:排灣族的歌樂系統研究〉。國立臺北藝術大學音樂學系博士班博士論文。

2022 《歌頌山林吟唱歷史:屏東縣原住民族傳統歌謠:結婚歌》。屏東:屏東縣政府。

林志興、高玉枝

2021 《安平部落傳說故事》。作者自行出版。

2022 《比魯部落傳說故事》。作者自行出版。

胡台麗

1999 〈排灣古樓五年祭的「文本」與詮釋〉。刊於《人類學在臺灣的發展:經驗研究篇》。徐正光、林美容編,頁187-188。臺北:中央研究院民族學研究所。

高金豪

2001 〈說故事的藝術:排灣族「言說傳統」的調查研究報告〉。「中研院民族所第四屆臺灣原住民訪問研究者成果發表會」發表報告。臺北:中央研究院民族學研究所。

2004 〈起源敘事、婚禮政治與階序實踐:一個排灣族村落的例子〉。國立清華大學人類學研究所碩士論文。

許功明

1991 《排灣族古樓村頭目系統來源與承繼之口傳》。《中央研究院民族學研究所資料彙編》141:113-149。

曾基瑋

2006 〈第三期排灣族milimilingan程式化敘事的考察─以「重疊人名」及「重覆」為探討中心〉。《台灣文學研究學報》104:77-120。

曾有欽

2020 〈再寫排灣族口傳詩歌〉。國立臺灣師範大學臺灣語文學系博士論文。

陳孟君

2010 〈排灣族口頭敘事探究:以「palji」傳說為中心〉。國立清華大學臺灣文學研究所碩士論文。

陳枝烈

2010 〈聽排灣族祖先們的故事〉。刊於《大武山宇宙的詩與頌》。拉夫琅斯.卡拉雲漾著,頁2-3。屏東:屏東縣政府。

張劭謙

2022 〈英雄還是勇士?泰武鄉萬安村的排灣族勇士傳說〉。國立屏東大學文化創意產業學系碩士班碩士論文。

童春發

2005 〈解析排灣族神話故事「ti sa puljaljuyaljuyan」的語言特徵與社會文化意義〉。「山海的文學世界,台灣原住民族文學國際研討會」宣讀論文,國立政治大學臺灣文學研究所,9月3日。

2015 〈好女人與好男人在排灣族的概念〉。《原住民族文獻》20:1-4。

童信智

2015 〈排灣口傳敘事文學研究史及評析〉。《民族學界》35:137-159。

2017 《Paiwan(排灣)祖源及遷徙口傳敘事文學之研究》。花蓮:國立東華大學。

楊美蓮

2010 〈排灣族的敘事方式─以泰武鄉歌謠為例〉。國立高雄師範大學臺灣文化及語言研究所碩士論文。

鄭仲樺

2016 〈方言地理和語言學視角下的排灣族群分類〉。《台灣原住民族研究季刊》9(2):55-89。

Egli, Hans

1989 Mirimiringan: Mythen und Märchen der Paiwan. Zürich: Verlag Die Waage.

Kaneko, Erika

1990 Review of Hans Egli, Mirimiringan: die Mythen und Märchen der Paiwan. Asian Folklore Studies 49(2):340-342.