用筆來唱歌──臺灣當代原住民文學的生成背景、現況與展望

本期專題

第5期

2012/10

文/孫大川

民國72年5月1日,臺大原住民學生伊凡‧諾幹、夷將‧拔路兒等人創辦《高山青》這份運動刊物;唱歌填詞的志業,正式從部落交給都市裡的知識菁英。獵槍換成了筆桿,原住民開始介入臺灣的書寫世界。就像日治時代後期一樣,逐漸掌握漢語的原住民,終於可以用另一個新的語言,表達自己的心靈世界,主體開口說話了。73年底「臺灣原住民(族)權利促進會」,在「黨外」運動者的支持下,於臺北馬偕醫院成立,卑南族民歌手胡德夫獲選為創會會長。原住民運動和臺灣民主化、本土化浪潮,匯流接合,走向另一個新的里程碑,臺灣原住民族漢語文學也開始起步成形!

排灣族盲眼詩人莫那能的詩作,最能反映原運初期抗議、控訴的心情:

你說,你是我的兒女,

應該感到幸福,

然而從來,

長江黃河的乳汁

未曾撫育我,

長城的胳臂

未曾庇護我,

喜馬拉雅山的高傲

也未曾除去我的自卑,

那豐富的文字

未曾撫慰、紓解我

幾百年來的創傷……

──莫那能:〈燃燒〉

從生番到山地同胞

我們的姓名

漸漸地被遺忘在臺灣史的角落

……………

如果有一天

我們拒絕在歷史裡流浪

請先記下我們的神話與傳統

如果有一天

我們要停止在自己的土地上流浪

請先恢復我們的姓名與尊嚴

──莫那能:〈恢復我們的姓名〉

原漢傾斜關係所衍生的族群歧視,是原住民文學共同的傷痕,它普遍流露在每一位原住民作者的字裡行間。明鄭以來漢族的移入,正是臺灣原住民災難和屈辱的開始。對這400年歷史的清算,乃是原住民證立其主體性的必要歷程。

這樣的歷史情結,被充分地表達在莫那能的詩作裡。從莫那能的角度看,臺灣本土化運動所重新建構的史觀,至少不應當再是漢族中心主義的。泰雅族瓦歷斯‧諾幹,後來以更精準、更犀利的語言,承接並發展了莫那能永不退讓的批判精神。除莫那能之外,原運初期的原住民書寫,從《高山青》到民國74年的《山外山》,以及78年魯凱族臺邦‧撒沙勒創辦的《原報》,大致上都是臺灣原住民年輕大學生,在都市叢林的文字習作。能引起臺灣文學研究者多少的重視和關心?實在很難期待。不過,他們開拓了部落以外原住民的另一個文化戰場,功不可沒。

這樣的歷史情結,被充分地表達在莫那能的詩作裡。從莫那能的角度看,臺灣本土化運動所重新建構的史觀,至少不應當再是漢族中心主義的。泰雅族瓦歷斯‧諾幹,後來以更精準、更犀利的語言,承接並發展了莫那能永不退讓的批判精神。除莫那能之外,原運初期的原住民書寫,從《高山青》到民國74年的《山外山》,以及78年魯凱族臺邦‧撒沙勒創辦的《原報》,大致上都是臺灣原住民年輕大學生,在都市叢林的文字習作。能引起臺灣文學研究者多少的重視和關心?實在很難期待。不過,他們開拓了部落以外原住民的另一個文化戰場,功不可沒。

整個民國70年代,有兩位原住民作家很難規範在原運的範疇內。一是布農族的拓拔斯‧塔瑪匹瑪(田雅各),另一位是泰雅族瓦歷斯‧諾幹。對他們而言,文學或創作不只是抗議或控訴的工具而已,文學有它獨特的生命。拓拔斯在民國76年出版了第一本小說集《最後的獵人》,引起臺灣文壇的注目,同年該書獲得吳濁流文學獎,79年再獲賴和文學獎。拓拔斯可以說是原住民作家第一位受到主流社會肯定、接納的人。瓦歷斯在70年代後期,剛從文藝青年的柳翱,蛻變為瓦歷斯‧尤(諾)幹;創作企圖旺盛,從詩、散文到評論,都有令人刮目相看的成績。79年出版第一本散文集《永遠的部落》,標誌了他文學生命另一個階段的開始。

兩位原住民作家背後的伯樂,乃是充滿本土意識的吳錦發先生。民國76年他出版《悲情的山林—臺灣山地小說選》,是有關原住民文學最早的集結。同時,在他支持、推動下,晨星出版社開闢臺灣原住民文學系列,大量出版原住民作家的作品。當代臺灣原住民文學的確立,他與晨星功勞厥偉。

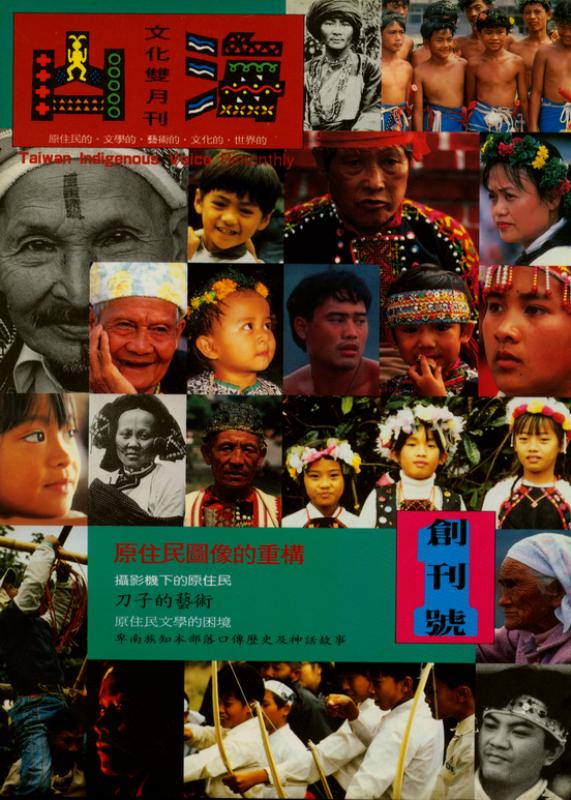

民國77年暮春,我從比利時回來,對臺灣原住民的「文化存在」有強烈介入、經營的決心。當時我有兩個心願,希望拿它們作為我後半生的主要志業:一是投入原住民文學世界的營造;一是師法孔老夫子「刪詩書,訂六經」,對原住民的古典進行彙輯、整理、考證、翻譯和出版的工作。我認為像這樣「返本」、「開新」的嘗試和努力,乃是厚植原住民「文化存在」最根本的手段。82年我們創立「山海文化雜誌社」,從某種角度說,我多少存有這樣的一個私心:想藉「山海」來達成原住民文學營造和古典盤整的目的。這也說明了《山海文化雙月刊》整整十年的刊行,為什麼始終不顧一般雜誌行銷的邏輯,堅持一種緩慢、典雅的編輯風格之原因。

《山海》創刊號的序以〈山海世界〉為題,一開頭我這樣寫:

「原住民文學的逐漸茁壯,是民國70年代以來,臺灣文化界中一個重要卻不太為一般人所注意的新動向。它的重要性不只是因為它指出了一個以『山海』為背景的文學傳統,更重要的是:我們終於能看到原住民作者,嘗試以主體的身份,訴說自己族群的經驗,舒展鬱積百年的創造活力。原住民各個族群,正試圖以他們文學和藝術的想像力,以他們厚實、質樸的生活智慧,從『山』上的石版屋,『海』裡的獨木舟,走向全世界。」

現在回想起來,這樣的宣示實在有些一廂情願。我們的作者在哪裡呢?有沒有市場?誰又會是我們的讀者?沒有資金的支持下,如何永續經營?幸虧當時並沒有認真盤算,恍惚間只記得把目標訂在「世紀末」(2000年),準備為原住民的文化存在,背海一戰、放手一搏!搭建一個舞臺作為行動的起點,便是當初單純的想法。果然,有了舞臺空間,族人就有了聚集的地方,各式各樣的相遇於焉產生。我們不但慢慢找到了作者,而且也藉不同活動的辦理,擴大舞臺的範圍:

‧民國84年5月,辦理第一屆山海文學獎。

‧84年6-12月,推動「臺灣原住民文化藝術傳承與發展系列座談」,分北、中、

南、東四區,共24場次。

‧85年2月,辦理第三屆原住民文化工作者培訓營;田野工作與文化創作營。

‧89年3月,共同主辦第一屆中華汽車原住民文學獎。

‧89年6月,承辦「semenaya ta,臺灣原住民詩歌之夜」。

‧89年7月,承辦原住民編採人才專業研習營。

‧89年10月,承辦「第三屆臺北藝術節:歌謠百年臺灣-原住民音樂祭」。

‧90年2月,共同主辦第二屆中華汽車原住民文學獎。

‧90年8月,辦理「原住民文學的對話」學術研討會。

‧90年8月,辦理「臺灣原住民作家與內蒙古文學交流」。

‧91年6月,主辦「原住民報導文學獎」。

‧92年6月,主辦「2003臺灣原住民族短篇小說獎」。

92年4月18日,整整十年之後,山海文化雜誌社與印刻出版社合作出版《臺灣原住民族漢語文學選集》:小說(上下)、散文(上下)、評論(上下)、詩歌一卷,共四卷七冊,應該是「山海」文學實踐的總結。

作者、作品與出版的緊密結合,使原住民文學的存在不再只是一廂情願的想像。而他們創作的內容和題材,亦漸次觸及人生的各個面向。原住民文學不再是原運的附屬產品,除了抗議和控訴,文學有了它獨立存在的生命。

細細展讀每一篇文本,彷彿聽到作者用筆在寫歌,躂躂的聲響,像是祖靈的腳步。原住民文學所引發的能量,還不僅於此。語言文字可以是另一個具有爆炸性爭論的議題。我在《山海世界:臺灣原住民心靈世界的摹寫》中曾說:

「語言文字的問題,也是《山海文化》必須克服的難題。原住民過去沒有嚴格定義下的『書寫』系統,因此『雜誌』呈現,對原住民各族原來的『言說』傳統,其實是一個極大的挑戰。通常我們可以嘗試兩種策略:或用漢文,或創製一套拼音文字來書寫。《山海文化》的立場,願意並同時鼓勵這兩種書寫策略;而且為尊重作者本身所習慣使用的拼音系統,我們不打算先釐訂一個統一的拼音文字,讓這個問題在更充分的實踐、嘗試之後,找到一個最具生命力的解決方式。

漢文書寫方面,在語彙、象徵、文法以及表達方式的運用上,我們亦將採取更具彈性的處理原則。因為,我們充分理解到原住民各族皆有其獨特性的語言習慣和表達手法;容許作者自由發揮,不但可以展現原住民語言的特性,也可以考驗漢語容受異文化的可能邊界,豐富彼此的語言世界。」

這牽涉到臺灣原住民文學的語言問題,可從三個方面來討論:

這牽涉到臺灣原住民文學的語言問題,可從三個方面來討論:

第一,是漢語寫作的問題。花蓮阿美族耆老,剛過世不久的李來旺校長,生前強烈的質疑原住民文學用漢語寫作的正當性,並認為這對原住民語言文化具毀滅性的威脅。

我們認為這是一個相當嚴肅的問題。從日治時代以來,現代教育的引進,使國家可以絕對有效地按其目標改造其國民。事實證明,近百年來,臺灣原住民兒童,一旦進入學校教育體制,正是他向其母體文化說再見的時刻。目前臺灣原住民語言的嚴重流失,大抵與此有關。李校長擔憂漢語書寫的提倡,正好成了加速扼殺母語的幫凶。這當然不是我們樂見的事。而現實的狀況是,年輕的世代早已喪失族語日常使用的能力,更遑論要拿它來進行文學語言的操作。漢語有它的方便性,也能夠做為與主流社會對話的工具。

第二,是拼音符號的問題。不僅原住民,閩、客也面臨了同樣的困境。在臺灣,這四、五年來,拼音符號的爭論是熱門話題。這牽涉到本土化、主體性與相關的意識形態問題,要徹底的解決它,有一定的困難度。而原住民各族原來沒有文字,彼此間語言又不能互通,要拿它當文學語言來使用,實在困難重重。

第三,是語言創造性干擾的問題。早在吳錦發討論「山地文學」的時代,他便注意到拓拔斯‧塔馬匹瑪(田雅各)布農語法、語彙與象徵在漢語使用中的美學特性,並認為這是原住民文學之重要資產。這一個觀察是正確的。我們的上一代,其實早在日治時期,便已嘗試干擾日文了。

就原漢關係看,原住民文學採取了兩種書寫策略;其一是某種悲情的控訴,旨在喚起對方的同理心或原罪感;其二是進行某種語言的顛覆,旨在運用自己本族的語言,去干擾主流族群中心語言的成規。關於前者,由於其目的在爭取他者的共鳴,在語言上因而必須向「中心」模仿、靠攏;其創作的效力並不涉及文學的本質。而後者,則牽涉到原住民語言和文學的本質問題,需要進一步的討論。

原住民只有口語而沒有文字,在生番和百浪不對等的緊張關係中,原住民必須尋求主流文化溝通與對話的管道。使用族語拼音書寫,對溝通和對話並沒有太大的幫助,這不單是漢人是否有學習原住民族語的誠意問題,還牽涉到原住民各族語言生態已遭逢破壞的事實限定。夏曼‧藍波安在《八代灣的神話》、《黑色的翅膀》二書中,曾大量使用族語拼音和漢譯並列的策略,而且其間還常常被迫夾譯或加註,這當然有跨文化語言使用時不得已的苦衷。阿美族的阿道‧巴辣夫,也面對了同樣的難題。他那充滿阿美族歌舞韻律的詩作〈彌伊禮信的頭一天〉,有兩個段落是這樣寫的:

自小曾放牛在阿多毛的溪邊

你搭草寮我找野菜

你網魚 我生火…

牛入水了 我們奮泳…

伊娜噢 伊娜

好喜歡捏黏土啊你

長大定為我做大的古嫩 你說

古嫩可醃 siraw(醃肉)

古嫩可釀 kolah(糯米酒)

…

伊娜噢伊娜

看了花花一畚箕的幣啦就

心癢癢

何不把茅屋摧倒

蓋個漂亮的鋼筋水泥房

不行 大聲地你說

茅屋是僅存的旎雅廬的啊

從題目就開始加註。彌伊禮信(mi-ilisin)是豐年祭的意思;古嫩(koren)即陶罐;伊那(ina),媽媽;幣啦(pila),錢;旎雅廬(niyaro),即部落,又有籬笆的意思。文中siraw、kolah的拼音,作者被迫夾漢譯。我們說這樣的書寫策略有它不得已的苦衷。但這不是完全沒有突破的空間,問題的關鍵就在我們是否能放下漢語語法的成規,並接受漢語語彙的生長?在我看來,這並不是不可能的,也符合日常語言發展的規律。外來語、語言的創構和語義在不同時空的轉換,乃是語言的普遍現象。所以,我完全同意瓦歷斯‧諾幹在那篇贏得「臺灣文學獎」的著名散文詩〈Ataya(爭戰1896-1930)〉所運用的書寫策略:對其所使用的泰雅族語、神話傳說和歷史典故不再加上任何註解。我認為這是臺灣原住民漢語文學最具挑戰性的一面。這樣看來上引阿道‧巴辣夫的那首詩,是可以將註解和夾譯完全刪除的,恢復其可讀可誦的自然風格。若因而造成隔閡,正好可以逼使讀者對文本進行語義的檢索和文化背景的探究,這才是原住民文學對漢語文學的介入溝通和對話,因而是平等、雙向的。

不過,要達到創造性的干擾,需要對雙邊語言(如漢語、阿美語),有一定的把握才行,這當中絲毫取巧、偷懶不得。近年來,原住民各族字典、教材以及其推廣的工作頗有進展;復以花蓮國立東華大學成立了民族語言與傳播學系,明年我們亦將編纂完成《臺灣原住民族歷史語言文化大辭典》(編按:97年6月網路版上線,網址為:http://citing.hohayan.net.tw/),整個原住民「族語」環境或許能獲致些許的改善。這對原住民文學在語言特性的開發上,應當會有直接、有效的幫助。

民國80年代的黃金十年,創作者增加了,也有年輕一輩的文學愛好者加入。原住民文學的梯隊儼然成形!學術研究和教學方面,突破更多。不但有碩博士論文,大學相關科系亦開始開設原住民文學的課程。

譯介的工作也在進行。民國91年「山海」與內蒙古作家合作,將原住民重要作品譯成蒙古文。美國哥倫比亞大學王德威教授也組了一個翻譯隊伍,出版英文版的原住民作家選集。當然最令人感佩的還是由土田滋教授、下村作次郎教授等所領導的《臺灣原住民文學選》翻譯計劃,每一位譯者工作態度嚴謹,過程審慎;而草風館的裝訂精美,編排素雅,相得益彰(編按:今已出版9卷本)。事隔50年,臺灣原住民的心聲又能透過日文表達,我彷彿回到了童年。

民國83年5月上旬,我初訪天理,和下村作次郎教授結成好友。那時臺灣原住民的情況和現在大不同,「山海文化雜誌社」剛剛成立,我因而談到臺灣原住民族的黃昏處境,並語帶蒼涼地說:「我希望老天能給我時間為自己同胞的存在而努力,只要到2000年;輸了,我會坦然接受民族死亡的現實。」十年過去了,我知道下村教授很關心我目前對自己族群未來的看法,黃昏的情況是否有一些改善呢?有的。而且原住民文學的發展,也使我們有更大的空間拓展我們存在的價值與份量。比起我們的上一代,我們為下一代留下了更多的線索,讓傳統或部落「宛在」的「音容」少一點塵霧,多少能對自己祖先的面容有一較清晰的認識。但,正如老母親所指出的,文化在某一部分的再生,永遠與文化另一部分的死亡相伴。我將這種狀況,稱做是「死亡的敞開性」。我用這樣的理解看待人間世,也用這樣的觀點面對文化,更用這樣的覺悟避免自己淪為本質主義的俘擄。

94年起,我有一個四年的計畫,將集中力量編輯臺灣原住民各族的主要祭儀文學。羅馬拼音,加上較精準優美的中文翻譯,附以註釋和題解,就像中國的《詩經》一樣。讓我們在用筆寫歌的同時,也能銜接用歌寫詩的傳統。

94年9月,山海文化雜誌社在花蓮舉辦「山海的文學世界:臺灣原住民族文學國際研討會」,乃是臺灣原住民文學的總閱兵,見證了臺灣原住民文學的存在與活力。隨著原住民文學的蓬勃發展,作家們的創作興趣和題材也愈來愈寬廣,從早期的控訴和文化追尋,逐漸觸及兩性議題(排灣族的利格拉樂‧阿女烏、泰雅族的里慕伊‧阿紀、鄒族的白玆‧牟固那那、排灣族的達德拉凡‧伊苞等)、都市適應的問題(賽夏族的根阿盛、阿美族的林嘉鴻等)、獵人價值的重塑(排灣族的亞榮隆‧撒可努、布農族的乜寇‧索克魯曼等)以及年輕世代對科技文明的回應(泰雅族的馬紹‧阿紀等);也有人嘗試從文學批評或理論的角度探討原住民文學的內涵(卑南族的孫大川、卑南族的董恕明、鄒族的浦忠成等);這都是令人感到振奮的發展。95年布農族霍斯陸曼‧伐伐的《玉山魂》和泰雅族李永松的《雪國再見》、96年卑南族巴代的《笛鸛——大巴六九部落之大正年間》、97年布農族乜寇‧索克魯曼的《東谷沙飛傳奇》,集中表現原住民作家嘗試書寫長篇小說的強烈企圖,成果豐碩。

有了這些作品,原住民文學之研究、教學工作才得以展開。目前各大學相關「臺灣研究」、「文化研究」等系所,不少開設了「臺灣原住民文學」的課程,碩、博士論文、期刊論文也愈來愈多以原住民文學為主題的研究。學術探討與教學的參與,不僅可以使原住民文學的發展更趨穩固,同時對臺灣文學史、文學批評、文學語彙、文學內涵等種種相關議題,注入了新的元素和活力;我們認為這是臺灣文學史上的一大盛事。

本文依據作者之〈用筆來唱歌〉(《臺灣文學研究學報》創刊號,2005),及〈原住民族文學總論〉(《專業版臺灣大百科全書‧文學卷》,2009)二篇文稿節錄、彙整而成,並徵得作者同意刊出。

作者為行政院原住民族委員會主任委員、政治大學臺灣文學研究所教授。原文詳見:http://www.imece.ntou.edu.tw/ks/images/tcsun_handout.pdf);http://taiwanpedia.culture.tw/web/content?ID=2109