日治時期日本作家的原住民書寫

本期專題

第5期

2012/10

文/楊智景

1895年日本開始統治臺灣,新領土上的異族的世界尤其刺激著日本作家對原始的欲望、想像和好奇心。本文嘗試透過簡述日本治臺初期原住民書寫在明治文學中的位置、再藉由1920年代以後佐藤春夫、伊藤永之介、田村泰次郎、大鹿卓、中村地平、真杉靜枝的原住民書寫來瞭解日人作家如何「凝視」這個迥異於日本人的異族。

1895年日本開始統治臺灣,新領土上的異族的世界尤其刺激著日本作家對原始的欲望、想像和好奇心。本文嘗試透過簡述日本治臺初期原住民書寫在明治文學中的位置、再藉由1920年代以後佐藤春夫、伊藤永之介、田村泰次郎、大鹿卓、中村地平、真杉靜枝的原住民書寫來瞭解日人作家如何「凝視」這個迥異於日本人的異族。

日治初期:野蠻的他者、征服的對象

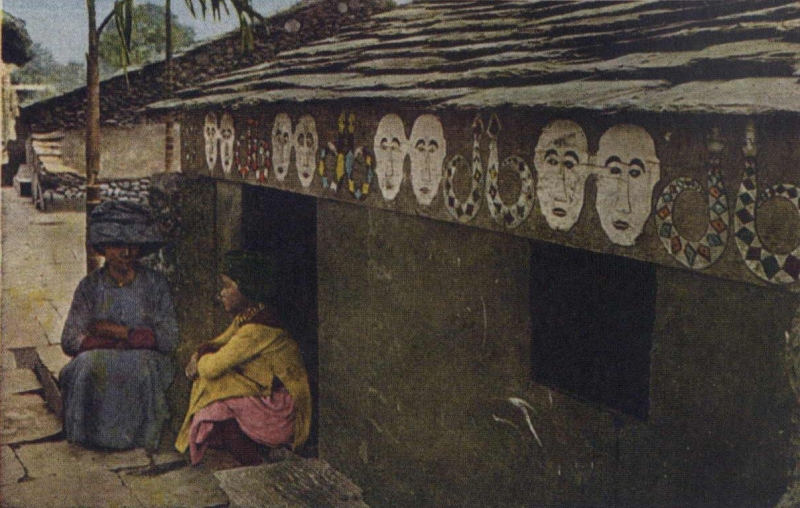

日治初期的臺灣原住民書寫多半出自於軍人、探險家、人類學家、地理學家等專業人士之手,多為針對臺灣山林中的地理、族群、風俗進行記錄,極富報導與資料性。而這些文本是通俗小說家們營造讀者們喜愛的異國風情及推理氛圍時絕佳的參考,例如村井弦齋〈日出之島〉(1898) 、柳川春葉〈夢之夢〉(1901) 在報刊上的長期連載對於形構臺灣想像有推波助瀾之效,但在其中原住民形象往往與獵人頭等野蠻、恐怖、神秘的行徑連結,使得原住民形象趨向負面且刻板,甚至成為象徵殖民地臺灣的符號。

臺灣原住民也被描寫成天真單純的他者,兩極化的原住民形象在旅行記、小說中交錯出現,然而這樣的弔詭正也說明了殖民者充分掌握對他者的詮釋權。因此,明治文學中的原住民書寫在於彰顯文明論述、強調日本統治臺灣的合理性,並映照出大日本帝國青年懷抱雄心壯志的精神風景。

1910-1920年代:曖昧的旅人之眼-佐藤春夫〈霧社〉

1910年代不乏以臺灣原住民為書寫題材者,然而對日本作家的臺灣行旅產生顯著影響者則莫過於大正時期(1911-1925)作家佐藤春夫的臺灣之旅(1920年6月-10月)。佐藤計有10幾篇以此次臺灣旅行經驗為題材的遊記與小說,其中尤以〈女誡扇綺譚〉(1925)最為著名,它使得具備殖民文化意義的「臺灣」形象在日本近代文學上受到矚目,富於異國風情的情節吸引了文壇和讀者的目光,對日後遊臺、居臺作家產生極大影響。在此之前佐藤已發表〈有趣的避暑地-日月潭遊記〉、〈蝗蟲的旅行〉、〈鷹爪花〉、〈魔鳥〉、〈旅人〉、〈霧社〉等短篇,多屬原住民書寫之作。〈魔鳥〉(《中央公論》1923年10月號)具有寓言和魔幻的性格,它藉由原住民信仰和傳說,隱喻殖民者對異族的傷害與掠奪。

短篇遊記小說〈霧社〉(《改造》1925年3月號)以霧社及周邊地區為舞臺,作者以第一人稱進行敘事,除了部分的旅情抒懷之外實頗具紀實性。文中寫到佐藤在集集得知山裡發生了日蕃衝突事件,並在數日後經由官員的協助進入霧社山區。霧社之行中的種種見聞促使佐藤反思資本主義經由殖民統治進入原住民社會並嚴重地衝擊著原住民的生活型態、價值觀與身體,一方面也直指了「內蕃婚姻」所招致的悲劇與傷害,並對於國語教育的強迫性和窘狀感到同情。

〈霧社〉一文揭示了理蕃政策下的教育、勞動、通婚等議題,同時亦隱晦地觸及日人男性對原住民女性的情慾想像之類殖民權力架構下的性別問題,佐藤觀察到理蕃政策的裂縫並表批判,其觀點已超越了一個純然的旅人的眼光。

1930年代「霧社事件」文學:

(1) 被壓榨的身體-伊藤永之介〈平地蕃人〉、田村泰次郎〈日月潭工事〉

「霧社事件」(1930.10.27)促使日人作家的原住民書寫在量上面明顯增加。此事件裸裎出理蕃政策的虛妄性,在日臺兩地引起廣大的報導和解讀。前述提及佐藤春夫留意到原住民被迫服勞役的問題,此事件的發生更凸顯其嚴重性。伊藤永之介的小說〈平地蕃人〉(《中央公論》1930年12月號)及田村泰次郎〈日月潭工事〉(《行動》1934年8月號)即在此事件的觸發下試圖探討勞動與殖民權力支配問題。

〈平地蕃人〉描寫被卑南製糖會社強迫出租土地之後的卑南平埔族人及其後的生活。當上了卑南警官派出所巡查的原住民青年Mika返鄉時見到製糖會社的日人工頭對女性族人施暴,盛怒之下挺身反擊,此瞬間也意識到自己將因此失去巡查的身份,而日人工頭對著Mika露出睥睨的笑容。

〈日月潭工事〉取材自日月潭發電工程(1919-1933年),描寫工地現場的日本人監工和原住民工人之間的絕對支配關係。小說中,日月潭工程的工頭耽溺於控制一名女子的精神和身體而荒廢了監工且私吞工人們的工錢。領不到錢的工人企圖脫逃未果而摔死,女子則在一片混亂中趁機逃離,最後工頭舉槍自盡。

這兩篇小說聚焦於強迫勞役問題,說明霧社事件背後潛藏的問題並非特例,而是整個原住民族在殖民統治下所面臨的共通困境。從社會主義角度批判日本的殖民統治政策,並展現社會主義者超越民族界線的階級關懷,揭露帝國資本為土地利益而對原住民生活區域及其文化進行破壞與豪奪的真相。

(2)野性與原始崇拜、文明的超克-大鹿卓的原住民小說

(2)野性與原始崇拜、文明的超克-大鹿卓的原住民小說

大鹿卓(1898-1959)於1905年曾隨同家人短期移居臺灣。1931年發表〈塔茲塔卡動物園〉(《作品》1931),小說〈野蠻人〉(《中央公論》1935年2月號)使其在文壇嶄露頭角。以原住民為題材之作:〈塔茲塔卡動物園〉(《作品》,1931)、〈蕃婦〉(《海豹》,1933)、〈野蠻人〉(《中央公論》,1935)、〈欲望〉(《作品》,1935)、〈奧地的人們〉(《新潮》,1937)、〈森林之中〉(初出不詳)。

〈塔茲塔卡動物園〉描寫原住民的人性特質以及受到文明洗禮的現代人卻對於回歸原始生活的憧憬和渴望。「動物園」一詞具有雙重隱喻,隱喻原住民的動物性以及現代文明對人類的拘限,山貓與部落女子的野性是一種質樸原始之美,而主角深井的行為則暗示著一種文明的暴力和野(蠻)性,藉由兩種野性的對比突顯出現代人在原始和文明之間的抉擇與矛盾。

透過追求與崇拜原始野性繼而思考文明的弊病和人性本質,此命題在大鹿卓的原住民書寫中反覆出現。例如〈蕃婦〉企圖書寫「蕃婦」充滿野性的直率強烈性格,也同時寫出了日人警備員與部落女性政策結婚的缺失,以及部落男性在殖民權力下所遭受的屈辱感。〈野蠻人〉描寫主角日警田澤參加了討伐行動,在流血戰鬥中幡然體認生命的真實感,此時對野性充滿憧憬、與體制格格不入的田澤也企圖從部落傳統生活或散發動物般氣息的部落女子身上找到回歸原始、獲得自由的路徑。〈森林之中〉〈奧地的人們〉(以1915年5月玉里的日蕃衝突為背景),此二小說亦延續著前述幾篇小說的核心關懷。

大鹿卓的原住民書寫具有其一貫性,以日蕃情愛關係為主軸,探索何謂「野蠻」,試圖突顯標榜文明教化的殖民權力才是真正的野蠻暴力。再者,以原住民女性的身體象徵質樸強韌的原始生命力,以日人男性的精神挫敗隱喻文明的病症。將文明人對原始野性的憧憬與渴望寄託於原住民女性的身體,企圖從此得到一種療癒、解放與超越,其旨在於追究其反抗殖民權力的內在成因,以對文明進行批判與反思。

(3) 中村地平的「原」風景

中村地平(1908-1963)受佐藤春夫臺灣書寫的影響對南方心生嚮往,1926年進入臺北高等學校就讀,1930年返回日本內地進入東京帝國大學文學部。以臺北高校時代的寄宿生活為題材的〈熱帶柳的種子〉(1932)成為其進入文壇的處女作。1939年2月為了尋求新題材和靈感,中村再度來臺旅行,返日後寫了〈蕃界之女〉(《文藝》1939年9月號)、〈霧之蕃社〉(《文學界》1939年12月號)、〈太陽征伐〉(《知性》1940年8月號)、〈長耳國漂流記〉(《知性》1940年10月-1941年5月)、《新綠》(1942)等作品,當中多與山地或霧社事件相關。

〈霧之蕃社〉直接地書寫事件,將各界對事件原因之可能的解讀都投射在此短篇小說中,作者以全知的敘事者角度敘述整起事件的始末。小說中刻意強調近藤巡查與莫那魯道之妹的婚姻破滅為事件主因,看似批判「內蕃婚姻」的失策,實則反形塑了原住民女性的親日形象和莫那魯道的嫁妹求榮,並塑造服順「內蕃婚姻」的日人男性之作為犧牲者的悲情。中村似試圖著重於普遍貪婪的人性弱點,強調每個人物作為欲望的主體,豐富了人物性格,然對事件原因的根本性思考稍顯微弱。

此外,中村的原住民書寫極具畫面感。〈蕃界之女〉裡三吉是一位憧憬原始素樸的日人畫家,仿效莫泊桑走向「南方的土地」,以逃離都會生活的綑綁。透過畫家之眼描繪在河邊悠閒沐浴的女子,阿娜豐腴的女體與大自然相映成趣,彷彿如畫。而得到撫慰的三吉卻又認為只有接觸現代文明才能帶給他們幸福,透露三吉內在的舉棋不定,象徵原始質樸與豐饒的大自然與原住民女性終究只是短暫的療癒。

努力擬仿日人裝束的身體、無拘無束絲縷未掛的自在的身體,兩相對比投射出殖民者的自相矛盾。中村的原住民女體描寫隱藏情慾的視線/視限,然其強烈的視覺效果卻也營造出充滿力道如畫一般的「原」風景。

1940年代「沙韻之鐘」:愛國物語?戀愛物語? -真杉靜枝的視線

真杉靜枝(1900-1955)曾於1905~1921年在臺灣居住, 1939年2月與中村地平再度來臺。其後作品中與臺灣相關者有〈征臺戰與蕃女OTAI〉(《文學界》1939年9月)、〈臺灣的土地〉(《月刊文章》1941年4月)、〈臺灣女性瞥見〉〈蕃女理韻〉〈阿里山〉〈臺灣旅行〉(收於《南方紀行》1941年)、〈理韻.哈韻的山谷〉(收於《囑託》(????)1941年11月) 等。其中〈蕃女理韻〉〈理韻.哈韻的山谷〉被視為「沙韻之鐘」的翻案作品,且由於發表於中日戰爭及臺灣經歷皇民化運動期間,因此向來被歸類為國策文學的典範。

真杉靜枝(1900-1955)曾於1905~1921年在臺灣居住, 1939年2月與中村地平再度來臺。其後作品中與臺灣相關者有〈征臺戰與蕃女OTAI〉(《文學界》1939年9月)、〈臺灣的土地〉(《月刊文章》1941年4月)、〈臺灣女性瞥見〉〈蕃女理韻〉〈阿里山〉〈臺灣旅行〉(收於《南方紀行》1941年)、〈理韻.哈韻的山谷〉(收於《囑託》(????)1941年11月) 等。其中〈蕃女理韻〉〈理韻.哈韻的山谷〉被視為「沙韻之鐘」的翻案作品,且由於發表於中日戰爭及臺灣經歷皇民化運動期間,因此向來被歸類為國策文學的典範。

〈理韻.哈韻的山谷〉描述一個原住民少女為了送行即將為國出征的帝國軍人而摔落山谷。小說中真杉作了一些與「沙韻之鐘」不同的設定,刻意影射少女與村西老師之間的戀愛關係,明顯與官方宣傳的愛國情操不同,其中潛藏了以戀愛關係質疑神聖的愛國論述之意圖。知識青年村西來到遙遠的蕃地教書,體認到教化工作的神聖性與使命感,並為「未開人類的清純性情」所感動,其野性和蠻性在村西眼中反成了高貴純潔的特質。

日蕃情愛關係、反璞歸真,此書寫模式幾乎與佐藤春夫、大鹿卓、中村地平等人的原住民書寫一脈相承,因此真杉將該小說做為解構「沙韻之鐘」的神話性或許是有效的,然而其無意識地複製著長久以來的殖民者與原住民之間權力關係的隱喻,依然成了為書寫上的窠臼。

結語

日治時期原住民是日人作家情有獨鍾的書寫對象,一方面是殖民統治上棘手的存在卻也是作為展示殖民成果的最佳樣本,是近代文明國家的日本在進行自我描繪時一個可供對比的對象,這也正是日本(作家)之所以不斷地發現、書寫野蠻的他者之緣故。

日治時期日人作家的原住民書寫有其演變軌跡,從初期的冒險者心態書寫山林並將原住民視為必須征服的對象,以合理化殖民統治。1920年代隨著近代交通、旅遊的發達,原住民成為異國風情的載體、一個被旅人之眼觀看的對象,生活亦被當成殖民成果來進行展演,然而敏銳的作家們並未忽視其所投下的陰影,如同佐藤春夫的觀察。

「霧社事件」促使日人作家更加思考殖民統治之缺失及其壓榨的本質。原住民被描寫成受規馴的對象,同時被賦予療癒文明的疲憊心靈的作用,如同大鹿卓、中村地所描寫的,在文明社會中受傷挫敗的身心靈得以復甦,山林、原住民成為療癒文明創傷的藥方。1940年代的原住民形象則被收編到愛國論述裡,成為聖戰的身體,而以往的日蕃關係隱喻仍不斷地被複製生產。(本文作者為國立中正大學臺灣文學研究所助理教授)

參考文獻:

1.佐藤春夫著,邱若山譯,《佐藤春夫─殖民地之旅》(草根出版事業有限公司,2002)。

2.中村地平著,郭凡嘉譯,〈霧之蕃社〉,《聯合文學》第323期(2011.9)。

3.河原功著,莫素微譯,《臺灣新文學運動的展開─與日本文學的接點》(全華科技圖書股份有限公司,2004)。

4.吳佩珍,〈臺灣皇民化時期官方宣傳的建構與虛實:論真杉靜枝「沙韻之鐘」翻案作品〉,《臺灣文學學報》第17期(2010.12)。

5.拙作,〈雲霧氤氳─文學中的「霧社事件」〉,《聯合文學》第323期(2011.9)。

6.拙作,〈《華麗島的冒險》解題:帝國下的青春大夢與自我放逐〉,《華麗島的冒險─日本作家的臺灣故事》(麥田出版,2010)。