近一百年來臺灣電影及電視對臺灣原住民的呈現

本期專題

第4期

2012/08

文/李道明

西元1895年4月17日清政府派遣李鴻章在日本下關與伊藤博文簽訂「馬關條約」,割讓臺灣給日本。6月2日日本完成接收臺灣。7月19日日本外務省宣佈「領有」臺灣。11月18日首任總督樺山向大本營報告平定臺灣。

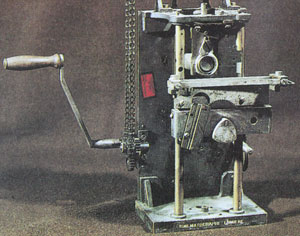

1895年3月,法國照相業者路易.盧米埃(Louis Lumière)在巴黎的一項促銷法國工業產品的會議中發表他所發明的電影機(Cinématographe)及用電影機所拍攝的第一部影片《工人離開盧米埃工廠》。6月,在里昂召開一項照相會議時,他先用電影機拍攝會議代表們乘汽船抵達會場的畫面,然後於次日的大會中放映這段影片。到了1895年12月28日,盧米埃在巴黎大咖啡屋的地下室印度沙龍中,正式對外售票放映電影。這便是今日我們稱之為電影的正式誕生日。

日治時代的開始與電影的誕生

在今天,這兩個事件即將進入第一百週年之際,回顧兩者對臺灣原住民及其文化的影響,實在是很有趣味的一件事。電影的發明和日本人「領有」臺灣,這兩件事會發生在同一年,雖然是歷史的巧合,但對世居在臺灣島上數千年的臺灣原住民而言,卻是別有一種共同的意義-那就是,千里之外發生的與他們毫無干係的事,卻在外力引導之下很快就會降臨到他們的部落,改變了他們千年以來很少變化的文化與生活型態,造成了永難再挽回的文化與社會變遷。

日本據臺之後,第一部在臺灣完成的有關臺灣社會、文化各種面貌的電影,可能是高松豐次郎於明治40年(1907年)2月17日至4月初在全臺206個地點拍攝2萬呎底片的《臺灣實況紹介》一片。在這部影片中,除了阿猴廳(屏東)的生蕃物品交換所、南投廳的埔里社蕃產物交換所,及在「蕃界」內拍攝的屈尺發電所、龜山發電所及水壩等工程外,最主要的有關臺灣原住民的紀錄是用重演的方式拍攝日本警察「討蕃」的情況:

警官擬將隘勇線往山中推前;召集烏來社蕃人訓話;蕃人不滿而退席;推前之工作開始,先入森林、伐大樹開路;過危險吊橋;攀岩石;蕃人藏在路旁密林,狙擊一隘勇;前進隊追擊;射擊戰之後,蕃人進入深山;我(日)軍自山上砲擊蕃社;四散逃走的蕃人碰到我(日)方放置的鐵絲網觸電;蕃婦家人等悲歎蕃社沒落,迫勸壯丁歸順;警官探查是否真心之後,准許他們繳出槍支,並舉行嚴肅的歸順式;然後男女混在一起跳舞。

這一部宣揚臺灣總督府在臺「政績」的宣傳片,主要的目的在於向日本觀眾介紹「世界上最模範的殖民地臺灣」。明治40年6月它在當時日本東京上野公園舉辦的明治產業博覽會第二會場臺灣館中放映,並有台灣傳統樂團的5名樂師連同歌妓3名及阿里山鄒族青年男女5名在電影放映前登台表演歌舞。據說,這部影片後來也在日本帝國議會預算總會裡放映,做為臺灣總督府在臺政績的簡報之用。同年7月起7個月,高松率樂團、歌妓與鄒族原住民在全日本巡迴放映與演出,包括12月17日在大阪的劇院「角座」中演出。而在渡日之前,這部片子也曾在臺灣島內各大都市巡迴放映。臺灣原住民在這部片中,顯然是被當做日本殖民政府「馴化生蕃」的理蕃政策成功的樣板示範。做為一個政策成功樣板的客體,臺灣原住民在往後日本殖民政府及國民政府所拍攝的各宣傳電影中,一再被迫重演同樣的角色。

日本人對臺灣「生蕃」的教育工作,採取的方式除了建立「蕃童教育所」,培育下一代親日的臺灣原住民知青協助日本統治之外,也利用「蕃人觀光」的方式,帶一些臺灣原住民領袖在島內及日本本土觀光,以求增加臺灣原住民領袖對日本「文明」的了解,並進一步增強其接受日本人教化的意願。但是由於經費過於龐大,所以自大正10年(1921年)起,也採用電影來補經費不足無法普遍實施「蕃人觀光」政策的缺憾。大正10年4月,總督府警務局理蕃課添置了電影放映的設備,來觀察「蕃人觀光」政策的效果。因為能下山觀光的只有一小部分「蕃社」的人,而電影則能使全「蕃社」的人(甚至隔壁「蕃社」的人)聚在一起,同時觀看日本國內的風光及各種新奇事物。這時候,再由去過臺北等都市觀光的人從中證實影片中的景色確有其事,便又增加影片的可信度。更重要的是,日本政府認為:去都市觀光的人回到蕃社時所講的旅行時見聞到的東西,在電影中出現時,能獲得歡迎與產生興趣,其效果幾乎與實際去觀光能得到的一樣好。

電影做為教化臺灣原住民之用

基於這樣的緣故,理蕃課乃於次年(1922年)4月增購了電影攝影設備,並自東京聘來電影攝影師,製作以「蕃人」為背景的影片,放映給臺灣原住民看,讓他們看到自己同族人的樣子。大正12年5月起,理蕃課更在臺灣警察協會各地方支部及各管區內巡迴放映電影,供派駐「蕃地」的警察職員及其眷屬娛樂,及對臺灣原住民教化之用。日本政府這樣子做,最主要的目的當然是想改變他們認為臺灣原住民「野蠻」、「落後」的生活習慣,以為原住民看了電影之後,會有「向上改進」的自覺。像一些警察在駐地指導原住民種水稻的情況,經由電影拍攝放映之後,「啟發」了別的部落也改種水稻的念頭。所以,臺灣原住民之所以會種植水稻等新農作物,或使用新農具、肥料等這些新生文化事物,電影在這一方面雖然不能獨居其「功」,但也可說在其中的確扮演了相當重要的角色。

底下是當時總督府理蕃課拍攝的一些影片的內容:

臺北州成功地禁止蕃人刺青、花蓮港區研海支廳下蕃人學友會、新竹州大溪郡前田蕃及臺中州能高郡下蕃人家長會、臺中州各郡、臺北州羅東郡下蕃人頭目及有勢力者之會議、臺中州能高郡過坑蕃人的改建蕃屋、臺北臺中兩州下蕃人設置共同墓地、臺中州東勢與能高兩郡及高雄州屏東郡蕃人之斷髮措施、臺中州能高郡下蕃人之夜學會、臺南州阿里山蕃設置共同廁所、臺北州蘇澳郡蕃童教育所之同學會、新竹州猴猴蕃之頭目會議、新竹州大湖郡北勢蕃之國語練習會、臺北州蘇澳郡東澳移民地蕃人舉行神社祭典。

由這些影片的內容,可以得到日本殖民政府利用「政策」對臺灣原住民的文化強力干涉,導致其文變遷的直接文化證據。

在劇情片方面,日本人在臺灣拍攝的劇情片,根據現有資料顯示,數量並不多。在這有限的劇情片當中,與臺灣原住民有關的影片就達四部以上,比例不可謂不大。根據現在所知道的資料,到大正7年才第一次有日本電影公司以臺灣原住民為題材拍攝劇情片。這是天然活動寫真社(天活)日暮里製作所出品的《哀?曲》,由枝正義郎擔任導演、攝影及原著。這一部「以臺灣蠻地為背景的愛情故事」其實全部在日本電影製片廠的攝影棚搭景拍攝的。1927年的《阿里山?俠兒》則是第一部真正在臺灣出外景的以臺灣原住民為題材的劇情片。這部片由田阪具隆與溝口健二共同導演,淺岡信夫、小杉勇、對馬??子主演,日活公司出品。影片是由日本著名左翼電影理論家岩崎昶(岩崎秋良)的故事改編,其實是翻版自美國西部片《滅亡路上的民族》(The Vanishing American, 1925),這是講述被白人追殺滅亡的美國印地安民族的故事。全片在臺灣外景拍攝,是一部有企圖心的作品。

臺灣本地電影公司出品的《義人吳鳳》(千葉泰樹與安藤太郎合導,秋田伸一、湊明子、津村博、丘???合演,1932年),則很明顯的是配合政策的一部有關「蕃社教化」的劇情片。事實上,早在大正14年,由南部邦彥自編自演的舞臺劇《義人吳鳳》,即在總督府後援的情況下在臺北推出,並因為獲得北白川宮親王的高度評價而成為轟動臺北、叫好又叫座的表演。在日本統治臺灣原住民的前期,吳鳳是被官方刻意塑造成的樣板神話,以做為日本執行「蕃社教化」政策的正當藉口。昭和13年一位南澳地區利有亨社的泰雅族少女沙韻,由於教育所的老師田北正記警手收到召集令,必

臺灣本地電影公司出品的《義人吳鳳》(千葉泰樹與安藤太郎合導,秋田伸一、湊明子、津村博、丘???合演,1932年),則很明顯的是配合政策的一部有關「蕃社教化」的劇情片。事實上,早在大正14年,由南部邦彥自編自演的舞臺劇《義人吳鳳》,即在總督府後援的情況下在臺北推出,並因為獲得北白川宮親王的高度評價而成為轟動臺北、叫好又叫座的表演。在日本統治臺灣原住民的前期,吳鳳是被官方刻意塑造成的樣板神話,以做為日本執行「蕃社教化」政策的正當藉口。昭和13年一位南澳地區利有亨社的泰雅族少女沙韻,由於教育所的老師田北正記警手收到召集令,必 須連夜趕路,於是她和部落中女子青年團的女團員共同冒著暴風雨,走山路涉溪谷,為老師揹行李到南澳車站送行。結果在南溪地方,因為河水暴漲,沙韻揹著行李被暴風吹入溪中失蹤。這件事被臺灣總督府和日本軍方塑造成臺灣原住民對日本天皇赤誠效忠的愛國的樣板。昭和15年長谷川清接任臺灣總督後,便頒給利有亨社一只紀念鐘。「沙韻之鐘」立即成為日本動員民心士氣、全力配合侵略戰爭的神話。

須連夜趕路,於是她和部落中女子青年團的女團員共同冒著暴風雨,走山路涉溪谷,為老師揹行李到南澳車站送行。結果在南溪地方,因為河水暴漲,沙韻揹著行李被暴風吹入溪中失蹤。這件事被臺灣總督府和日本軍方塑造成臺灣原住民對日本天皇赤誠效忠的愛國的樣板。昭和15年長谷川清接任臺灣總督後,便頒給利有亨社一只紀念鐘。「沙韻之鐘」立即成為日本動員民心士氣、全力配合侵略戰爭的神話。

完成一個神話的建構

昭和18年,在太平洋戰爭正如火如荼地展開之際,由臺灣總督府與滿州映畫協會及松竹下加茂攝影所共同合作攝製的電影《沙韻之鐘》,也繼一系列有關沙韻事蹟的繪畫、詩、歌曲、連環圖畫之後,在臺灣及日本推出。這部片子因為有紅星李香蘭掛頭牌演出,更成為當時相當轟動的一部電影;其主題曲,至今老一輩的臺灣各族原住民多仍能朗朗上口。這部片子表面上看起來,是以臺灣原住民做為敘事的主體,但由於片中飾演臺灣原住民幾位主要人物的仍然是日本人,使真正在影片中支援演出的霧社櫻社(今春陽部落)泰雅族人全成了在背景中出沒的活道具。更荒謬的當然是,全片由事件真正發生的南澳地區利有亨社搬到了霧社地區的櫻社;雖然兩社都屬廣義的泰雅族人,但兩個部落不同、語系不同,這對日本人外來者而言,卻並不具有任何意義。所以影片中的主體泰雅族人,在實際拍攝時卻又被異化成無足輕重的客體。這再次顯現拍攝者的拍攝本意並不在對「沙韻之鐘」事蹟的忠實再現,而是去完成一個神話的再建構。

由以上這些劇情片的內容看來,可以很輕易地了解日本統治當局及民間電影人士對臺灣原住民題材之所以會感興趣,除了異國情調的因素之外,主要仍是著眼在宣揚政策上面;其觀看對象明顯的是以漢人、日人為主。何基明導演即表示:《沙韻之鐘》是要讓臺灣平地人看到:連「生蕃」都如此「愛國」,那平地人怎能落在其後呢!

十分令人意外的是,在《沙韻之鐘》正片放映之前,有一段長約5分鐘介紹泰雅族生活習俗的紀錄。這片段再加上影片中一些泰雅村落景象及歌舞動作,竟然成了今天霧社櫻社後代追索上一代泰雅生活僅有的活動的證據。在無意之中,日本人宣揚國策之餘,卻為臺灣原住民的文化保存做出了貢獻。《沙韻之鐘》片頭5分鐘的泰雅族人生活習俗,究竟是否因為配合拍攝劇情片之需要而拍攝,或者是先前在別的狀況下拍攝而被剪入《沙韻之鐘》,則不得而知。不過,根據現有資料,在同一時期有一部臺灣總督府拍攝的《時局下的臺灣》,片中即有蕃舍、教室、青年團男女團員行分列式前進的鏡頭,與《沙韻之鐘》的部分鏡頭似乎類似。民國79年(1990年)在臺北後火車站出土的一部據稱是昭和13年拍攝的《高砂族?描?》(描寫高砂族)影片中,則對泰雅族家庭生活,食、衣、住、行、音樂、舞蹈、打獵等各方面都有更詳細的紀錄。影片的第二部分則是記錄花蓮東昌(原名里漏社)阿美族豐年祭的歌舞。這一部影片是由總督府交通局鐵道部製作的。昭和14年,鐵道部又製作了《高砂族?描?二號》及《高砂族?描?三號》。此外,臺灣警察協會也在同年製作了一部叫《布農族》的影片。由目前所蒐集到的書面資料來推測,應該還有相當數量的同性質影片曾經存在過。只是這些影片流落何方,能否像《描寫高砂族》這樣幸運地被留存下來,則真是要看天意了。

十分令人意外的是,在《沙韻之鐘》正片放映之前,有一段長約5分鐘介紹泰雅族生活習俗的紀錄。這片段再加上影片中一些泰雅村落景象及歌舞動作,竟然成了今天霧社櫻社後代追索上一代泰雅生活僅有的活動的證據。在無意之中,日本人宣揚國策之餘,卻為臺灣原住民的文化保存做出了貢獻。《沙韻之鐘》片頭5分鐘的泰雅族人生活習俗,究竟是否因為配合拍攝劇情片之需要而拍攝,或者是先前在別的狀況下拍攝而被剪入《沙韻之鐘》,則不得而知。不過,根據現有資料,在同一時期有一部臺灣總督府拍攝的《時局下的臺灣》,片中即有蕃舍、教室、青年團男女團員行分列式前進的鏡頭,與《沙韻之鐘》的部分鏡頭似乎類似。民國79年(1990年)在臺北後火車站出土的一部據稱是昭和13年拍攝的《高砂族?描?》(描寫高砂族)影片中,則對泰雅族家庭生活,食、衣、住、行、音樂、舞蹈、打獵等各方面都有更詳細的紀錄。影片的第二部分則是記錄花蓮東昌(原名里漏社)阿美族豐年祭的歌舞。這一部影片是由總督府交通局鐵道部製作的。昭和14年,鐵道部又製作了《高砂族?描?二號》及《高砂族?描?三號》。此外,臺灣警察協會也在同年製作了一部叫《布農族》的影片。由目前所蒐集到的書面資料來推測,應該還有相當數量的同性質影片曾經存在過。只是這些影片流落何方,能否像《描寫高砂族》這樣幸運地被留存下來,則真是要看天意了。

日本人類學者在50年間(1895-1945年)對臺灣原住民做了相當詳盡的研究工作。這當中也留下不少珍貴的照片資料。鳥居龍藏、森丑之助、鹿野忠雄是其中最知名的幾位。在影片方面,目前由文獻僅知道宮本延人在昭和3年(1928年)任職臺北帝國大學土俗人種學研究助教兼臺灣總督府博物館(今臺灣博物館)負責有關考古學與民族學的部分時,曾用16釐攝影機拍攝過排灣族內文社的五年祭,片名即叫《排灣族》。但根據現存當時日本人類學家拍攝的大量照片,以及宮本延人曾自日本借來一部16釐攝影機的情形來看,由人類學者拍攝的臺灣原住民的影片應該不只一部才對。在一部年代不詳、拍攝者不詳的影片(現存國家電影資料館之片名叫FORMOSA)中,除了平地漢人日常生活及在蔗田等地工作情形外,也有平埔族及泰雅族人的影像不在少數。所以我們可以大膽的推測,日治時代對臺灣原住民的電影影像拍攝完成的應當數量相當多。但這些影像多半仍屬於一種外來者凝視與異國情調的浮淺觀看而已。

民國34年(1945年)10月25日,日本最後一任臺灣總督安藤利吉向國民政府派到臺灣接收的行政長官陳儀遞降書,臺灣成為中華民國的一省。同年11月1日,臺灣省行政長官公署宣傳委員會接收了原來日本人所成立的「臺灣映畫協會」及「臺灣報導寫真協會」,合併成立「臺灣省電影攝製場(後改名為「臺灣省電影製片廠」),先借用「臺灣映畫協會」位於臺北大稻埕八號水門原英商德記洋行的倉庫為場址。民國35年攝製場遷至臺北植物園內新建的攝影棚,開始攝製新聞片。

意在改變臺灣原住民的政經結構

臺灣省電影製片廠(臺製廠)在民國35-72年的新聞片拍攝時期中,基本上是沿襲日本統治時代「臺灣映畫協會」自昭和18年開始拍出的《臺灣映畫月報》的風格與內容,為統治當局的政策作宣傳與漂白的工作。

在38年共1,317輯臺灣省電影製片廠新聞片中,包含臺灣原住民新聞在內的,實在少得可憐,共只有12輯,比例不到百分之一,足以說明臺製廠(以及它所代表的政府當局)對臺灣原住民這個題目是多麼輕忽、不關心。如果我們再把民國56年臺製廠用16釐影片拍攝的電視短片也包含在內,則有關臺灣原住民的新聞也不過是區區23條:

蘭嶼科學調查團特輯(36年7月)、山地同胞豐年祭(42年1月)、山地行政會議閉幕(43年6月)、山地民生建設(48年12月)、紅葉村(57年7月)、蘭嶼近貌(57年12月)、山胞家政訓練班(58年5月)、高雄縣山胞生活改進成果展覽(59年5月)、暑期青年活動蘭嶼訪問隊(59年8月)、阿美族豐年祭(59年9月)、屏東縣泰武鄉平和新村落成(60年6月)、屏東縣三地門青年工程建設隊(60年8月)、屏東山胞遷居(62年11月)、原住民山地鄉村新貌(56年1月)、春日村山胞重建家園(66年3月)、山胞遷居新村(66年8月)、大專青年山地建設研究與服務(66年9月)、山地鄉慶祝社區落成(66年9月)、蘭嶼風情畫(67年7月)、離島山胞生活改善(67年8月)、喬遷之喜(屏東山地遷村)(69年4月)、安和樂利的山胞(73年5月)。

此外,臺製廠自民國36年至73年間列名為紀錄片的303部片子當中,共有兩部紀錄片是與原住民有關的,即《蘭嶼風光》(51年5月)及《進步中的山胞生活》(67年8月)。

在共25條長短不等的新聞片(及紀錄片)當中,宣揚政府山胞生活改進政策成功的佔了9條(36%),遷村或新社區落成的佔6條(24%)。此外,比較特殊的是有關蘭嶼的新聞及紀錄片居然有6條,佔24%,時間也涵蓋了民國36、51、57、67年,計1940、1950、1960及1970年代這幾個臺灣經濟發展的不同年代。除了蘭嶼特別的異國風情,以及與臺灣本島相比較未「開發」的事實之外,是否有其他原因則有待研究。

總的來說,臺製廠的以上片目十足可以代表官方對於臺灣原住民的態度。他們在意的是改變臺灣原住民的政治與經濟結構,並力求有「成果」可以展示。至於原住民文化的保存與發展,則較不易立即看出「成果」;甚至原住民傳統文化被看成落後保守,是現代化的阻礙,當然就不會被官方重視了。蘭嶼的傳統文化在臺製廠出品的各新聞片、紀錄片當中,只是觀光客獵奇的風景而已,和奇岩怪石是被等量而觀的。而這些影片當中,甚至任意篡改雅美(達悟)族文化,去穿鑿附會一些荒誕無稽的岩石傳說。拿《阿美族豐年祭》與《高砂族?描?》相比較,即可看出前者重視的是「平地長官」與阿美族小姐共舞的鏡頭,以及阿美族小姐的票選活動,而不像後者那樣去觀照豐年祭歌舞的主體-男性年齡階級成員及其歌舞。

「漢人有缺陷的退化版本」

底下我想引幾段在臺製廠紀錄片《離島山胞生活改進》中的旁白文字,來說明這一類官方新聞片對待臺灣原住民文化的偏見以及只會從漢人(政府)角度來思考問題的本位態度是如何的荒謬可笑:

(蘭嶼)島上的先住民族是臺灣的山胞雅美族。他們為了適應環境,挖地建屋,形同穴居,過著原始初民式的生活。因為他們的風俗習慣非常特殊,引起了異族日本人研究原始社會生態學者的興趣,在日本軍閥佔據期間被列為禁區,任其自生自滅,和外界文明社會脫離了半個世紀。這種天災和人禍是造成今天蘭嶼山胞生活落後、思想保守的最大原因。

臺灣光復以後……政府對這個落後地區的山胞生活非常關懷,希望先從衣食住行各方面儘快的設法加以改善。興建國民住宅,免費贈給山胞居住。最初由於老一輩山胞安於原始生活,守舊的積習難改,給予很大的阻力。經過多方面的疏導,加上明理的年輕人對於現代生活的嚮往,極力爭取,才使這項工作能夠順利展開。衣著方面,因為旅遊業的快速發展,外地來的觀光客華麗的衣著,把愛美的觀念帶給這個封閉的社會,島上居民的服飾也跟著時髦了。只有老年人還保留著祖先的生活習慣─了無牽掛的丁字帶一條,和穿著三點式泳裝的外國女士比美。

談到食的問題,可以說政府對於蘭嶼山胞付出了一番苦心。為了鼓勵他們種植水稻,派農技專家來指導,發給他們種子,教他們耕種的方法,並且還送給他們稻米試吃。如果你問他「鍋蓋,蘭嶼稻好不好吃?」他會很高興的告訴你說,好吃,很好吃。假如你勸他不種芋頭改種水稻吧,他也會肯定的說:不,不要!為什麼呢?種芋頭既不要育苗,又不用施肥。一次種下去就可以不定期的收成。餓了到田裡挖兩個煮著吃,管它有沒有營養,只要填飽肚子就成了。一百年前他們種芋頭地瓜;現在啊,他們仍然以此為主食。

這樣看來,政府所花的心力不是白費了嗎?難道說就因此而灰心嗎?不,沒有。一切的希望寄託在教育下一代。從根本觀念教育起。……讓孩子在政府的愛心和關懷下快樂的成長吧。他們是雅美文化的種子,他們是蘭嶼新生的一代。但願他們將來個個都成為奮發向上、自立自強的好國民。……

蘭嶼鄉鄉長江瓦斯陪同臺東縣縣長蔣聖愛巡視蘭嶼各項建設之後,這位蘭嶼長者非常欣慰的表示:政府對於改善蘭嶼山胞的生活所付出的心力沒有白費。在愛心的感召下,終於改變了守舊的觀念,趨向文明,接受了新時代的洗禮。這是三民主義種族平等,仁政的光輝,仁愛的成果。

這是民國67年的言論!想想,這和日本人在20世紀初年在臺灣執行「蕃社教化」政策的心態有何差異呢!?好笑的當然是,政府「關懷」的「仁政」,免費贈送的國民住宅,在偷工減料的情況下,屋頂很快就塌了,牆壁也很快就風化了,根本擋不住強勁的東北季風。冬冷夏熱的國民住宅根本不適合雅美人居住!更可笑的是,《離島山胞生活改善》中,講到政府如何重視蘭嶼「山胞」的教育時,我們看到的是老師在教學生跳阿美族的舞,而且整部片子從頭到尾伴著旁白的音樂,一直都是外族的音樂。當然,這旁白在今天來看,正反映了國民政府強迫原住民漢化的教育政策,造成雅美族年輕一代喪失母語與文化的嚴重後果。

如果官方所拍攝的新聞片在1940年代中葉至1980年代初葉是這麼糟糕的狀況,那麼民間人士在同一段時間所拍的劇情片也好不到哪裡去。有關臺灣原住民與戰後臺灣電影的論文,自去年起陸續出現甚多篇。在這些文章中都指出,在二十幾部戰後與原住民有關的劇情片當中,原住民若不是需要被征服、被啟蒙、被教化的人,就是被描寫成行為模式類似漢人,是「漢人有缺陷的退化版本」,因此在與漢族對手競爭同一位原住民女性的「愛情」時,原住民男子一定是失敗的。

在這些影片中,不論是政府或民間所拍攝的,都大半是用漢人沙文主義的心態在看待原住民及其文化。不論是國民政府繼承日本人的「吳鳳」神話,或漢人開發宜蘭而建立的「吳沙」神話,在《吳鳳》、《唐山過臺灣》這兩部政策片中,都在在印證並強化漢人對臺灣原住民族的刻板印象。一部民間電影公司出品的《亮不亮沒關係》,民國73年在蘭嶼拍攝,完全不能理解雅美(達悟)族人優美的文化與民族尊嚴,而拿漢人的優越感去取笑雅美族人的「落後」,引起雅美族人的極端憤怒,其後遺症至今猶存。比較能平等看待原住民的影片在過去五年左右才陸續出現,而且全是民間電影公司出品的。

開始追求掌握媒體而成為「主體」

自1980年代起,由於電子拍攝及錄影技術的快速發展,加上國外優秀紀錄片開始可以藉由金馬獎國際影展的管道在國內公映,再加上社會逐漸開放、民主,使得拍攝紀錄片的風氣慢慢瀰漫開來。拍紀錄片的人多了起來,觸角也慢慢由傳 統民俗曲藝與日常生活的方向逐漸朝生態、環保、社會議題、及人類學的方向發展。

統民俗曲藝與日常生活的方向逐漸朝生態、環保、社會議題、及人類學的方向發展。

1980年代在臺灣的電視上開始出現以抒情的手法去描繪臺灣原住民文化與生活的節目。〈芬芳寶島〉影集之第二季節目《神奇的蘭嶼》(鄭慶泉導演,1980)是比較早的一部。雷驥、阮義忠、張照堂、杜可風等人共同合作製作的〈映象之旅〉(1982-83)即曾略帶懷舊地拍攝山地及蘭嶼島上的生活狀況,比較溫暖而未認真去揭開現實的真貌。

公共電視節目於民國73年「租」用三家商業電視台頻道播出之後,給予了臺灣紀錄片工作者拍攝的經費、播出的管道及觀眾,所以儘管製作費用低得離譜,但仍有無數人投入。蘇秋製作的〈青山春曉〉(與崔國強合製)、〈高山之旅〉、〈山地快樂兒童〉三個影集,以及〈綠野遊蹤〉、〈山上的孩子〉等節目,即是專注在臺灣原住民文化、藝術與生活的少數節目。這些節目帶有浪漫主義的情懷,意圖在節目中表現出比較「正確」的傳統原住民文化面貌(服裝、歌舞、禮俗、儀式、傳統工藝等),所以有較多「指導」的痕跡。相反的,胡台麗導演的民族誌電影《神祖之靈歸來-排灣族五年祭》(1984),及《矮人祭之歌》(與李道明合導,1988)則排除了觀光心態,而採取學術性探討的方式去忠實記錄在文化與經濟劣勢中被迫變遷的臺灣原住民社會與傳統文化的現貌。

從民國72年起,在都市的原住民知識青年開始覺醒,組織起來爭取原住民應有的權利之後,臺灣原住民與影視媒體的關係就開始有了明顯的變化。很明顯的,在媒體的表現上,他們不再甘於被當成拍攝的「客體」,而開始追求掌握媒體而成為「主體」。以虞戡平導演的《兩個油漆匠》在臺北街頭拍攝真正的「還我土地運動」遊行示威為例;因為事前溝通不夠周全,當攝影組在進行拍攝時,遊行隊伍的部分人群曾加以阻撓,經過一番解釋斡旋才獲解決。蘭嶼的原住民,不分老少,對外來觀光客任意拍照都以怒目相對,甚至破口大罵,不然就是要求付費。這也是長久以來被觀光客及外來族群在政經上剝削、侵擾,積壓後造成的反彈情緒。這本來是《蘭嶼觀點》(胡台麗導演,1993)想要探討的一個主題,但《蘭嶼觀點》在製作上也引發了「主體」「客體」控制權的爭議性問題。基本上,媒體控制權掌握在誰手上,正是進入1990年代以後,以原住民為拍攝對象的非原住民所必須認真思考與嚴肅面對的課題。

掌握解釋自己民族文化、歷史的權利

多面向藝術工作室剛剛完成的紀錄片《排灣人撒古流》(李道明導演,1994)及正在進行拍攝製作的公共電視節目《永遠的部落》,即是試圖結合漢族與原住民知識份子共同企劃及執行的一些嘗試。我們最終的目標是培養足夠的原住民影視媒體工作者,由原住民自己去拍攝自己的題材,不論是文化、歷史、政治、新聞、或是任何議題;把解釋權抓回來,掌握解釋自己民族文化、歷史的權利,並思考民族全體未來的走向。

但這並不表示「非我族類」的外人就不應當、也不允許他來拍攝原住民的題材。自我封閉對一個族群及對人類整體都不是好事。族群與族群之間需要良好的溝通,才能使族群關係和諧,人類文明才能更順利發展。澳洲人類學家及爭取原住民權利的重要領袖瑪西亞.蘭頓(Marcia Langton)在受澳洲電影委員會委託而撰寫的有關澳洲原住民人事物的電影政治與美學問題的報告中,即提到:

很顯然,想要「非我族類」不再在照片、電影、或電視,及在報紙、文學等等中描繪我們原住民,是不切實際的想法。……與其去強求不可能的事,不如去找出一些可能可以控制製作「途徑」的點,以及去製作我們自我呈現的作品。

「較佳」的了解和「較好」的呈現

瑪西亞‧蘭頓認為:原住民參與電影、電視製作,在社會、政治、美學、經費來源各方面,都是十分複雜的問題。這牽涉到殖民與後殖民時期對「原住民身分」(Aboriginality)、所謂的「原始人」或「野蠻人」的觀念,以及因電影、電視及錄影帶製作而更被強調或滋生出來的歷史、政治、科技、與美學等方面的問題。蘭頓女士也注意到,原住民固然可能對自己的問題有「較佳」的了解,但這並不表示他就能對自己做出「較好」的呈現。認為只有原住民才能了解原住民的問題,才能對原住民做出較好的呈現,這種看法其實也是另一種種族偏見(racism)。而這也就是一般人常會犯的錯誤,認為原住民大家都是相同的人,對彼此有相同的了解,而不論其文化、歷史、年齡、性向等是否相同。這其實正也是另一種思想檢查;也就是認為只有唯一一種「正確」的方法去談原住民,同時所有原住民的電影、電視製作者也必然會對「原住民事物」做出「真實」的呈現。

從另一方面來說,非原住民在拍攝原住民時,最主要的問題在於,會把原住民由主體的身分,藉由拍攝者以攝影機旁觀凝視其想像中的原住民事物的方式,而將原住民轉化成為可被消費的客體。由於任何外人在拍攝原住民題材時,儘管原住民主體可能會有相當程度的參與,但在創作的過程仍無法避免虛構化;也就是電影或電視製作者很難避免把自己變成創作的作者,所以其表現出來的原住民現實絕對是虛構的現實。

所以,在全世界原住民意識覺醒的今天,在臺灣拍攝原住民題材的影視作品,除了由非原住民與原住民共同製作,以減少「想像中的原住民事物」(imagining aboriginality)出現在電影、電視媒體之外,漢人與臺灣原住民彼此之間應該如何規範以臺灣原住民為題材的電影、電視作品的製作,以及如何能培養臺灣原住民的影視製作人才,並提供足夠的經費與機會讓他們能製作並放映有關自己族群社會與文化的電影、電視作品,都是值得我們進一步深入研究與討論的課題。

【附記】本文寫作時,承蒙家父翻譯日文及羅維明、林麗茵、林君英、邱秀玲、曾婉婷、張蕙雯等提供《臺灣日日新報》資料,特此致謝。

(本文原發表於八十三年度全國文藝季「原住民文化會議」。修正稿於《電影欣賞》、《山海文化》雜誌同時發表﹝1994年5月號﹞;本文作者現為國立臺北藝術大學電影創作學系副教授)