釋〈東番記〉中的近代初期番漢關係

文獻評介

第20期

2015/04

文/翁佳音

翁佳音(註1)

一、〈東番記〉的歷史文法

直到現在,還是不少人模糊地認為:臺灣原住民與外來族群,尤其是漢語系的閩粵移民關係,是在十七世紀二○年代荷蘭東印度公司進出臺灣島南部後,才開始有可信性的歷史。此外,有些人過份強調荷蘭人的「船堅炮利」,以為臺灣史上的槍砲聲,也是荷蘭時代響起。

另一方面,一篇眾人熟悉的陳第〈東番記〉,早於荷蘭文獻約二十年,是「萬曆壬寅冬(1602~03年)」大明中國水師渡海來臺討伐「倭」海賊後的從軍筆紀。這篇約一千四百字的文獻,除反應「荷蘭時代」前,臺灣還有「歷史」之外,當時人誇張說「東番之入記載也,方自今始」,迄今也常被解釋成是陳第的親身經歷和實地採訪記錄,而且主要記載臺灣西南部沿岸的西拉雅族。

以上的幾個觀點,不能說全錯或全對,但總是缺乏時代的連貫與通盤考慮。也就是說,如果〈東番記〉是記實,文中所列地名,如本文所論證,明顯是長達千餘里的各地;陳第文中所述原住民「種類甚蕃」、「無酋長,子女眾多者雄之」,顯然也不是僅講臺南西拉雅。因此,要更周全地詮釋該文,得置之於十六、七世紀的時代文脈,用歷史文法還原。甚至借用一下文學理論的「橫看側讀(reading against the grain)」,也無妨。

底下,本文嘗試從陳第的紀錄來探討荷蘭時代以前的番漢關係,至於他所記錄的原住民風俗印象,俟諸另文。

二、〈東番記〉表現明人對臺灣的集體認識

需先問的是:1603年年初陳第〈東番記〉的臺灣原住民民族誌,資訊是從哪裡來?純粹是他親身調查,還是一種資訊的收集與整理?

有「觀海之興」的福州連江人陳第隨沈有容將軍打臺灣海賊,目前的看法,是根據陳第〈舟師客問〉,說是「萬曆壬寅臘月初旬」、「除夕班師」,以及根據近人編輯的〈陳第年譜〉,推測是在萬曆三十年十二月九、十日到臺南(1603年1月20、21日),三十日除夕(2月10日)收兵回中國。如此來看,陳第得以在臺南停留二十日左右。

不過,根據沈有容〈仗劍錄〉自傳,他是從十二月十一日(1月22日)才從泉州崇武率二十四艘兵船出發,途中於澎湖溝遇颶風,「回復西嶼頭」,卻又說泉州崇武沿海的「丁嶼門極險」,「因天晚得已冒險收入,候三日,始得十四船,餘皆飄散……下令過東番,次日遇賊艘於洋中」,行程寫得有點撲朔迷離。另外,屠隆〈平東番記〉說沈軍出發,徘徊三天才抵臺灣;黃克纘的〈盪平海寇序〉講的更誇張,「旬有餘日」才到臺灣(註2)。綜合這些資料,沈有容軍隊與陳第停留臺南恐怕未超過十五天。兩個禮拜能調查到何種程度,老實說,還是個疑問。

尤其是〈東番記〉一開頭便說:

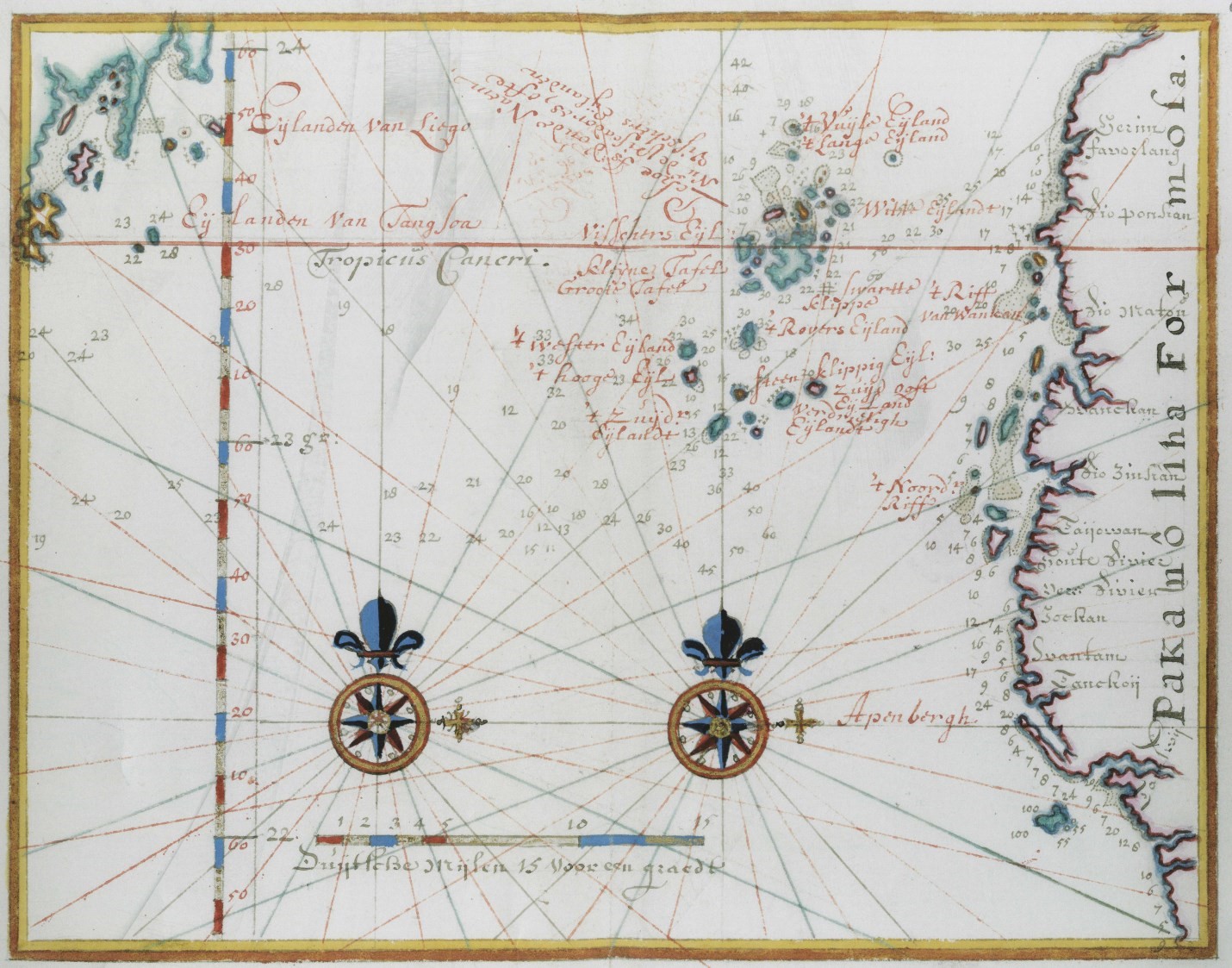

「斷續凡千餘里,種類甚蕃」兩句,已明白提示情報涉及之地點與族群,是泛指全島,非單單指臺南西拉雅一族。經地名學貫時與系統實證考訂後,大體可知「魍港」是臺南北門區附近,「加老灣」、「大員」是臺南臺江一帶;「堯港、打狗嶼、小淡水」在高雄與屏東境內;「雙溪口」是嘉義朴子鎮內的老地名;「加哩林」可推測為彰化二林,「沙巴里」、「大幫坑」,分別為臺北的淡水河口與大坌坑。這些如今看似怪異之地名,都是十六世紀後半以來,臺灣西海岸漢人船隻可到之處的閩南語有名港灣(註3)(參見圖一:荷蘭人繪製的臺灣西部海岸)。

圖一:荷蘭人繪製的臺灣西部海岸。資料來源:Jos Gomans, and Rob van Diessen eds., Comprehensive Atlas of the Dutch United East India Company. Volume 7, East Asia.(Amsterdam, 2010)(圖片提供/翁佳音)

也就是說,陳第所寫內容,除「親身經歷和實地採訪」外,相當程度是整理、或反映出十六、七世紀之交「民」、「官」的地理知識。至少,沈有容在討伐海賊時,就曾秘密調查,「私募漁人,直至東番,圖其地里,乃知彭湖以東,上自魍港、下至加哩,往往有嶼可泊」。這就可解釋為何在短短兩週之內,陳第可以記載這麼多的資訊。

三、〈東番記〉透露集體資訊

既然〈東番記〉有資訊整理的一面,內容就不是一時的景象。文中若干修辭與文法,若另行再詮釋,也許又可討論出研究者不甚熟悉的歷史圖像。

例如,本文後半在講到明永樂初,鄭和太監進出西洋,因東番原住民不聽約,家家戶戶給一銅鈴,把原住民當狗看待。之後,敘述便跳到明嘉靖末,亦即1560、70年代:

文中「始通中國」與「倭鳥銃長技」等語,尤其前者,容易讓人理解成是十六世紀七○年代之後臺灣原住民才與「中國」交通。然而,官方文獻訊息通常落後於民間的行動,這一點,研究者諒無多大異議。清代初期文獻提到臺灣「不通中國,亦未嘗屬於外番。泉、漳市舶私與往來,不聞官司也(註4)」,可輔證官方的海外知識與行動常常慢半拍。至於原住民與中國的關係,是否可拉到鄭和時代,或更早,研究者觀點不一,這不是本文討論對象。我們還是繼續討論可文獻反覆驗證的十六世紀中葉歷史。

〈東番記〉提到臺灣原住民只有手持鏢槍,因此不敵使用「鳥銃」的「倭」,可證明槍炮聲,在荷蘭人未到來前,早已在島上響起。鳥銃,日本人稱為「鐵砲」,一般認為鐵砲是葡萄牙人於1540年代傳到日本。但之前,「鳥鎗之製,自西番(引者按,即葡萄牙)流入中國,其來遠矣。然造者多未盡其妙,嘉靖二十七(1548)年,都御史朱紈遣都指揮盧鏜破?嶼,獲番酋善銃者,命義士馬憲……而造作比西番尤為精?(註5)」,可見中國官民此時也使用鳥銃作戰。現在的問題是:〈東番記〉所說的「倭」,真的是日本人,還是其他的人?

明嘉靖年間掀起東亞海域鯨波的倭寇之亂,倭寇構成主要分子是閩粵省分漳潮泉府人民,學界少有反論。中文文獻有「潮賊林道乾勾倭……竄據澎湖,尋投東番;其黨林鳳梧(sic.)最黠……駕大夥倭船百餘隻乘風突至澎湖」,記載雖曖昧,但確鑿的證據,是1574年福建巡撫有關林鳳的情報,提及澎湖鳥嶼澳漁民劉以道、郭太原等六人自魍港逃回,供說:「以道等向在東番捕魚貿易,忽於六月初十日,有廣東賊船六、七十號到魍港地方內,……連與番人格鬥三日,彼此殺傷數多。番人因無鳥銃火器,不能勝賊」。(註6)換句話說,〈東番記〉裡拿槍砲與臺南原住民對幹的「倭」,不是日本人,而是以廣東潮州人為主的漢人!臺灣中南部有一定數量的廣東潮汕語族定居,還有待研究者更為留意與挖掘。

約三十年後的1602~3年,沈有容也是差遣姓郭的漁民到臺灣偵察,真巧。

四、〈東番記〉所載的番漢關係

以上,都可見閩粵漢人漸次在臺灣活動的事實,〈東番記〉又說:

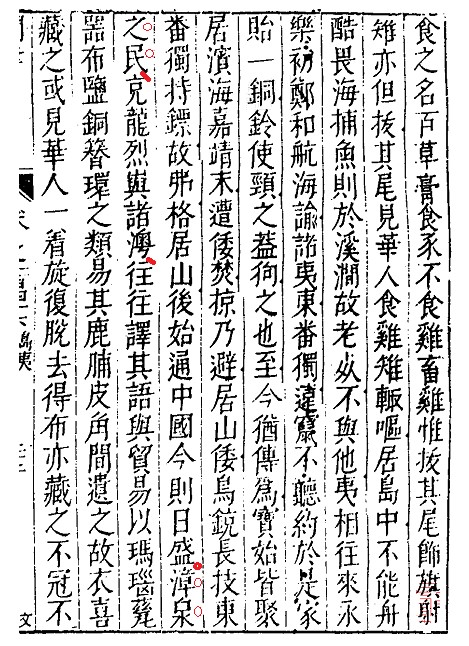

「漳、泉之惠民」中的「惠」,應為誤或贅字,所以其他文獻引用時,另改成「漳、泉之民,充龍、烈嶼諸澳」(見圖二:何喬遠《閩書》書影)。充龍,又作衝龍、衝濃,原位於福建九龍江口北岸海濱,當時屬泉州同安縣積善里,現在漳州市龍海市角美鎮內。臺南、高雄一帶,早有「充龍社」漢人移居,原有歷史脈絡可尋。他們來臺經商,又懂得原住民語言,因而居住下來,傳衍後代。

也許詮釋到這裡,會更強化讀者的刻板印象,以為番漢關係,一開始只發生在臺南。這有違地理條件。臺灣西部沿岸,多處能泊小舟、外來人群可登岸。陳第一口氣講了好多個臺灣西部南北濱海地名,正是再提示這個被輕忽的簡單事實。至少,十六世紀末,文獻就說雞籠、淡水「俱出硫黃,杭人販舊破衣服換之,俱硫土載至福建海澄縣」。由此可證,北部採硫與貿易之業,早在西班牙、荷蘭人,或郁永河之前,已行之有年。(註7)

圖二:何喬遠《閩書》書影。(圖片提供/翁佳音)

然而,同時也必須注意的是,番漢關係並非全都是海賊侵略土番的故事。東番記說:

陳第描述番漢關係,起初還有「悅好」一面,存在主客情誼。一份1611年日本耶穌會士的報告指出:臺灣番敵視其他外國人,卻允許漢人住那裡,因後者有交「貢物」;約同時期的中文紀錄,也提到「捕魚逐鹿者人入其境,必分贈甲長土宜」。(註8)外來者,包括荷蘭東印度公司,初到臺灣還是得透過類似「租借」關係求取居留權。當然,接觸日久,外來者漸用「以濫惡之物欺之」等不正手腕,主客易位趨勢已難阻扼。

無論如何,〈東番記〉以及〈題東番記後〉(陳學伊)文中,類似「始通中國」,以及「東番之入記載也,方自今始」的古代修辭,不能直接今譯為十六、七世紀之交原住民才與外來漢人頻繁接觸,接觸地點也不只限於臺南。荷蘭東印度公司來臺之初,赤坎樓一帶已是「漢人漁民與賊仔(lugar de chinos pescadores y ladrones)」(見圖三:西班牙人之圖)居住的村落。若細讀荷蘭文獻,可知臺南西拉雅族已混用不少漢語;進而,亦可見高雄蟯港(興達港一帶)附近出現了配槍矛、刀,要捕捉盜賊的疑似打狗野蠻人(wilden);以及彰化二林(Gierim)的居民,搭乘四十艘舢舨到臺南攻擊燒製石灰的漢人,等等紀錄。(註9)這些大規模行動的野蠻人與居民,是否真為原住民,恐怕還有討論空間。荷蘭文獻所載南北各處有漢人蹤跡,其實可當成追加證明〈東番記〉所記番漢交涉已久、涉及地區廣大之用。

圖三:西班牙人所繪之臺南圖。(圖片提供/翁佳音)

最後,卻也是相當重要的是,〈東番記〉文中有:

由這些涉及臺灣物產的記載,可確定蕃薯、甘蔗等等,早先荷蘭時代存在,且非野生散置;牛羊鴨鵝等家畜,以及食用之麥,推想應是荷蘭東印度公司在臺灣確立殖民地後繼續傳入。不僅如此,鹿皮、鹿茸等輸出品,在十七世紀一開始已「委積充棟」,亦即庫藏甚多,之前的番漢交易盛況自可想像。

言而總之,將〈東番記〉視為是「前荷蘭時代」的臺灣社會經濟總體敘述,進而是族群關係的一個重大階段呈現,也許是比較接近文本的觀察。進一步,也才能解釋為何荷蘭東印度公司一開始,便能迅速獲得臺灣本島的地理、地名資訊之原因;以及在新時代的三角族群關係中,原舊的番漢關係仍存在,是新政府荷蘭公司必須面對與解決的課題。

(註2) 姚永森,〈明季保臺英雄沈有容及新發現的《洪林沈氏宗譜》〉《臺灣研究集刊》第四期,1986,頁28-31;沈有容輯,《閩海贈言》,臺灣文獻叢刊第56種(臺北:臺灣銀行經濟研究室,1959),頁22、28, 43。

(註3) 關於〈東番記〉地名考證,散見於本人已發表的文章與演講,近期會以〈臺灣‧海濱的地名—地名學視野下的十六、七世紀臺灣史〉公刊,請稍待。該文主旨在論證十六、七中外文獻上出現的臺灣地名,若位於濱海地區,十之八九為閩南漳泉潮語族所命名。姑舉一例,荷蘭文獻中著名的Favorlang地方,該地原住民分兩個方言群,分別自稱Tern與Tarkais。依荷語地名雙語記錄習慣,後兩者為原住民之名,若依此理論,前者為閩南語「虎尾」的可能性最高,詳論見上舉拙文。

(註4) 諸家,《澎湖臺灣紀略》,臺灣文獻叢刊第104種(臺北:臺灣銀行經濟研究室,1961),頁4。

(註5) 胡宗憲,「烏嘴銃圖說」,《籌海圖編》卷十三(清文淵閣四庫全書本)。

(註6)〈報剿海賊林鳳疏〉,轉引自:湯開建,〈劉堯誨《督撫疏議》中保存的林鳳及其與西班牙關係與西班牙國際學術研討會」論文彙編,澳門,2007。

(註9) 參見:《?????城日誌》、《臺灣城日誌》等記錄。