學者─行動者的著眼與介入:婆羅洲砂拉越Penan人的環境政治

文獻評介

第65期

2025/10

文/顏仕宇

顏仕宇

瑞典斯德哥爾摩大學社會人類學系博士候選人

Langub, Jayl

2023 Space of Belonging: Engaging the State in Borneo. Journal of Borneo Kalimantan 9(2): 77-92.

Loh, Francis Kok Wah

2023 Scholar Activist Khoo Khay Jin: Reflections on the Penan, Sarawak and Malaysia. Petaling Jaya: The Strategic Information and Research Development Centre (SIRD).

作為東南亞環境政治的長期議題,婆羅洲原住民族土地權與抗爭運動凸顯了國家主權、地方知識體系和非政府組織之間的深刻張力。本文即以兩位馬來西亞學者於2023同年發表的著作為例──Jayl Langub與Francis Loh Kok Wah──探討他們對砂拉越Penan人與國家及公民組織交涉的關注和立場。

畢業自加拿大McGill大學人類學系的Langub,本身為東馬的Murut人,長年於砂拉越東北地區上游地帶的原住民社區部落(Orang Ulu)中進行田野調查。他在文中指出,馬來西亞政府在推動土地登記、地圖繪製與空間資訊化治理的過程中,錯置了原住民族的地方性知識,導致其長期以來的土地實踐被誤解甚至排除於法律與政策邏輯之外。這並非單一法律盲點或政策忽視的結果,而是源於國家體制對原住民族作為知識主體的深層錯認(Langub 2023: 89)。對 Penan人而言,空間的歸屬感並非奠基於土地的經濟產能,而是根植於祖靈的居住痕跡與歷史地景。山丘與低地標誌著祖先營地的遺址,河川與支流則透過命名實踐承載著親族記憶與口述歷史,使自然地景成為一種具倫理意涵的活的記憶場域(Langub 2023: 79-80)。這些由地名、物資交換與遷徙軌跡交織而成的地方性知識體系,構成Penan人與雨林共居的道德經濟實踐。穿行叢林的路徑既是空間的移動,也是社會與土地記憶再生和邊界協商的具體方式。

相對地,馬來西亞在土地治理上所依據的,則是一套建立於開發即權利的物質轉化邏輯,將伐林與農耕作為取得「土著習慣法」(Native Customary Rights)的核心依據。此一制度性輸出與Penan人深厚的土地關係產生劇烈斷裂,不僅邊緣化其知識體系,也削弱了原住民族對土地的歷史連結與倫理實踐。Langub強調,原住民族的領土性並非對空間邊界的靜態主張,而是一種與地景共構、具倫理實踐性的動態過程。其書寫點出國家以資本主義邏輯編碼空間的治理方式,背後蘊含認識論上的呼籲──國家若欲真正回應原住民族的土地訴求,須承認雙方所依據的知識基礎乃屬根本異質,而非僅將原住民聲音納入現有官僚語言結構之內。此一主張不只是政治上的訴求,也是當代人類學介入原住民族環境政治與制度暴力的著力點。

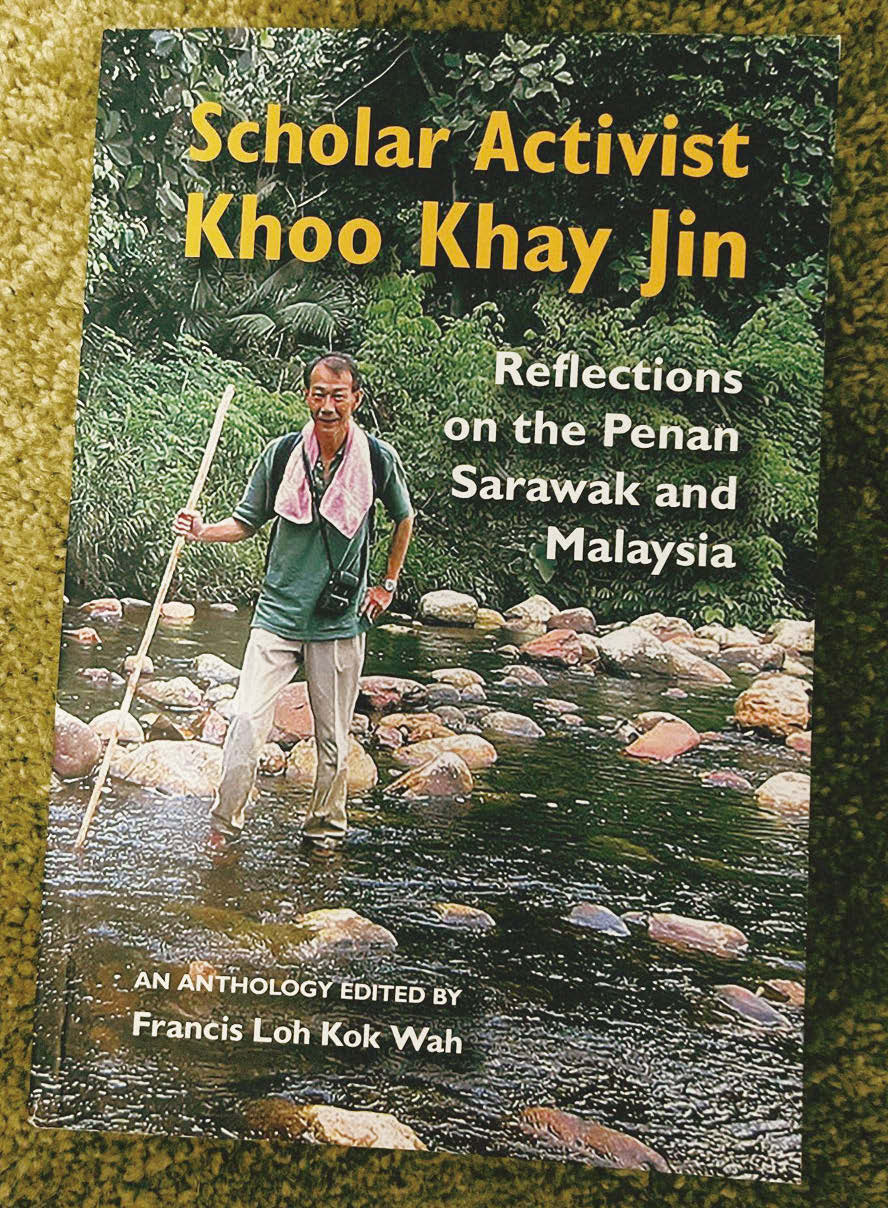

相較之下,大馬政治學者Francis Loh主編之文集回顧已故學者兼原住民族環境運動倡議者Khoo Khay Jin的多篇文章,展現後者遠非旁觀式的學術紀錄者,而是作為一位深度介入的知識中介者(interlocutor),協助社群內部進行對話、將在地知識轉譯為國家與法律體系可理解的語彙,並建立原住民族自我倡議的長期實踐基礎(圖1)。Khoo的分析以歷史與制度脈絡為主,描繪自1980年代以來非政府組織的介入、媒體運動與法律行動在砂拉越的演變。他對Penan社群內部異質性的敏銳觀察,基於他關注於遊耕與定居群體、世代之間,及社群間的差異與張力。他不試圖抹平這些差異,而是創造集體反思的實踐空間,使不同群體能在批判性對話中形構共同行動的倫理基礎。這對於建立Penan跨社群的主張與環境抗爭策略,具有深遠意義。透過與公民社會組織的長期合作,Khoo協助形成融合民族誌洞察與政治策略的行動路徑。

圖1 回顧Khoo Khay Jin學術行動觀點的紀念文集之封面

(圖片來源:顏仕宇攝,2025/5/20)

Langub與Khoo兩者對國家與Penan社會的關係之觀點角度有所差異。前者對非政府組織的介入抱持警覺,指出當原住民族複雜的生活世界被簡化為國家官僚或社會運動組織可以理解並進行動員的技術分類時,會導致地方知識的抽象化,甚至使得原住民的政治主體被中性化。Khoo則強調行動作為轉譯實踐的戰略潛能。儘管他有意識認為具有「被收編」與「去政治化」的風險,仍視與國家政府和非政府組織接觸為必要的抗爭場域。他不傾向將原住民族的自治權過度浪漫化,而是致力於跨領域的聯盟建構,從在地動員到國際倡議之間進行串連。或許該務實性視角在某層面上被視為妥協,卻也呈現了Khoo其政治敏銳與倫理承諾之體現。

這兩篇文獻呈現的並非「純粹」與「妥協」的對立,而是環境政治介入方式的辯證(圖2)。Langub主張原住民族主體性,提醒學界與行動者警覺「可譯性」的風險。Penan人的地名與森林路徑所蘊含的人觀與環境界線的意義,嵌入於身體與生活實踐中的空間知識論,不應將其視為有待驗證的「資料」;而Khoo的行動實作,則試圖將這些介入轉譯為可與權力政策交鋒和促進對話的可能。他有意識地處理轉譯可能帶來的風險,包括「去政治化」與「被收編」,但仍認為與國家、非政府組織等制度性場域的接觸,是抗爭中不可或缺的一部分。他不將自治權過度浪漫化,而強調跨領域聯盟與持續性的在地─全球串連。

圖2 Penan人聚落所在的雨林處,有著無形卻清楚的界線,劃分族人的傳統用地與伐木商的開墾地。

(圖片來源:顏仕宇攝,2016/8/9)

「學者─行動者」作為實踐介入的典範,策略性地提升地方知識的可見度與效能。在對國家介入的處理上,他們兩位皆表達各自的批判立場,卻在政治路徑上呈現多元聲音的表達。Langub將國家視為為異化性的力量,其背後是延續殖民法律體系的掠奪性資本主義邏輯。因此,他的批判背後有本體論的意圖,指出國家並非只是忽視原住民族主張,而是其治理理性本身就無法理解原住民族的世界觀,除非其根本性地改變治理邏輯。然其批判之效力並非在於即時改變政策條文,而是提供認識論上的干擾與挑戰。此種表達式介入,雖無法直接形塑體制實務,卻有助於鬆動地方原住民族工作者學習挪用現有官僚語言下形成的慣性思維,並為制度性回應開創可能性空間。換言之,其價值在於對現行論述環境倫理的長期辯證,而非短期政策效益的直接轉換。反而藉由Khoo的行動則展現了處於邊緣模糊地帶的公民社會成功迫使政府回應原住民族地權的法律認可。儘管這些回應往往短暫而不穩定,但仍指出策略性、持續性的行動能為協商與問責開啟空間。原住民族的政治主體並非僅依賴文化證言,而須透過策略聯盟與跨界協商,在社會運動與法律交鋒中持續生成。