還權/筌於民?「限定版」的泰雅族歲時祭儀獵捕魚類活動

時事快遞

第65期

2025/10

文/李慧慧

李慧慧

桃園市政府原住民族行政局教育文化科科長

2025年8月5日上午,一場名為「泰雅族歲時祭儀獵捕魚類活動」,由桃園市政府與復興區公所在石門水庫奎輝碼頭展開。這場活動被視為水庫禁釣以來的「破冰行動」,經濟部水利署首度點頭,在限定「時段」、「對象」與「碼頭」,得以合法拋竿(圖1)。對族人而言,這不僅是一場儀式化的嘗試,更像是一面鏡子,折射出文化如何在現代治理的縫隙間,努力尋回屬於自己的生活場域。這正是「還權」與「還筌」的辯證起點。

圖1 族人於奎輝碼頭展示釣魚

(圖片來源:李慧慧攝,2025/8/5)

當天,平時靜謐的奎輝部落碼頭因活動聚集了人聲。夏日陽光閃爍在湖面,拱形棚架下桌椅整齊排列,入口處報到人員為與會者披上泰雅族特色的披肩,旁邊展示著傳統的漁獵用具(圖2)。這樣的安排,讓活動既像文化展演,也像政治協商的成果。令人玩味的是,以「歲時祭儀」為名的捕魚活動,在泰雅傳統中並無直接淵源。泰雅族的歲時祭典多與小米耕種、收穫緊密相連,是向utux/祖靈表達崇敬與感謝,但從未以捕魚為主題。這場活動的真正起點,實則是湖畔一根根垂下的釣竿。垂釣原是日常的舉動,如今卻需「寄名於祭儀」才能重現,背後的矛盾耐人尋味。

圖2 活動入口展示魚具

(圖片來源:李慧慧攝,2025/8/5)

石門水庫的湖面,對泰雅族人而言,絕非單純的北臺灣水源地。它覆蓋著被淹沒的家園與記憶。半世紀前,這裡原是「魚」米之鄉,依傍河階地,稻穀飽滿,魚蝦豐足。族人依循gaga/祖訓,以魚簍、竹籠、網具捕撈,維繫著家庭與社群,是自然互信共存的權利。這正是「還筌於民」的日常景象。然而,1963年水庫蓄水後,一切戛然而止。家園與農地沉入湖底,小溪化為大湖,熟悉的溪谷與魚群連結被硬生生斷裂。國家政策將水域劃入「水源保護」的管理體系,全面禁止垂釣。族人若下竿,往往會因法令而受罰。於是他們不斷陳情,強調此地原本是祖居領域,盼政府解除禁令、發放「釣魚證」。然而,真正被切斷的,不只是行為的權利,更是以魚筌為媒介的生活秩序。

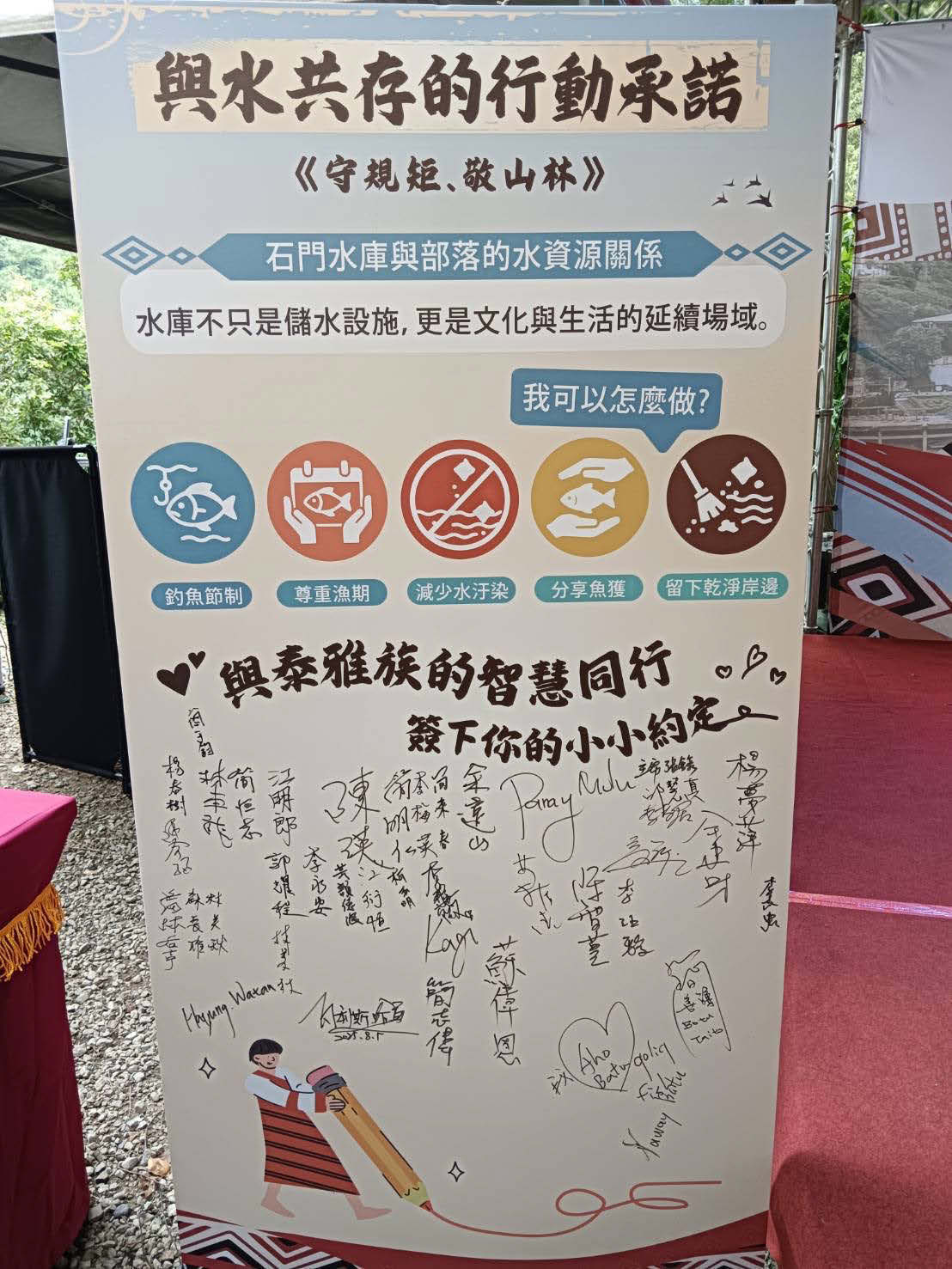

多年協商後,今年六月,水庫主管機關首度同意有條件開放。這項開放帶著層層限制:限定祭儀期間、限定對象為水庫周邊列冊的214位原住民、限定在奎輝、溪口、松樹林等三處碼頭垂釣。這是水庫建成一甲子以來的首次突破,卻也顯得低調與小心翼翼。主辦單位必須為列冊人員投保,並簽署「與水共存的行動承諾」(圖3),其中包含「釣魚節制、尊重魚期、減少污染、分享魚獲、保持岸邊清潔」等原則。這些內容與泰雅族的gaga/規範相呼應,即「取之有度、用之有節、分享共好」。

圖3 活動設置之「與水共存的行動承諾」

(圖片來源:李慧慧攝,2025/8/5)

然而,從主管機關角度看,這場活動也有不同的意義。經濟部水利署北區水資源分署江分署長致詞時強調(圖4):石門水庫完工至今已逾60年,對當地泰雅族生活影響甚深。水庫是一個限制區域,到了1990年又依法公告水庫範圍,管理強度更高,在這個範圍之內禁止垂釣是原則,例外才開放。直至地方陳情、民代奔走,才促成這樣的例外。只要不影響水庫營運與水質,主管機關是願意與泰雅族傳統漁撈文化相互結合,尋求兼顧安全與文化的雙贏局面。期望這是好的開始,未來能持續推動,讓水庫與族人和平共處、攜手合作。

圖4 經濟部水利署北區水資源分署江分署長於活動致詞

(圖片來源:李慧慧攝,2025/8/5)

現場情況卻顯示另一種矛盾,實際簽署承諾書的大多是中央、市府與公所官員,甚至包括議員與代表助理,限定名單人員參與活動並簽署同意的寥寥可數(圖5)。承諾被簽下,卻不是由握竿的人簽下,顯示制度設計與在地實踐之間的斷裂。這樣的「還權」,究竟是真正落實管理,還是僅止於形式?這正是「還權」與「還筌」之間的落差,前者強調制度框架下的允許,後者是指向生活日常中的實踐。

圖5 活動參與者主要為各級機關及民意代表,在地族人參與者少。

(圖片來源:李慧慧提供)

傳統裡,泰雅族的捕魚多在清澈溪流進行,屬於日常活動,不需特別祈求儀式。與上山狩獵不同,那是危險與未知並存,需要入山祭儀與祖靈庇佑。如今山林多劃入國有林地,獵徑被封鎖,族人轉而把垂釣視為閒暇與社交的替代樂趣。於是,魚簍的意象被轉換為釣竿,並被迫收編在制度化的「祭儀」。這場「還筌」,並非單純將捕魚工具交還,而是一種文化再詮釋。釣竿成為合法的符號,魚簍則沉入記憶的深處。湖面之下,依舊埋藏著祖先曾放下魚籠的溪谷。當年的捕魚,不需證照、不需儀式,只有水聲、魚群與自在的笑聲。

「歲時祭儀」如今被建構為一座橋梁,在制度縫隙中賦予正當性。但這同時也是政治協商的產物。族人得以合法垂釣,卻限定期限、限定範圍、限定名額。釣竿甩出的弧線,不僅劃破湖面,也劃出了權利的邊界。這是一場條件化的回歸,一次被限制的還權。然而,活動帶來的,仍是一絲希望。它如同湖面漾起的第一圈漣漪,為文化與法令的交鋒創造契機。若能從「限定版」逐步走向常態化,讓更多在地人不只是站在岸邊觀望,而能自在拋竿,才算是真正的「還筌於民」。

「還權」與「還筌」一個指涉制度,一個指涉文化。前者是法律下的允許與限制,後者是日常裡的技藝與記憶。兩者的呼應,揭示文化在治理語境下的矛盾。看似回返,卻伴隨規訓;看似自由,卻仍受包裹。今日的「限定版破冰」讓釣竿重回湖面,但深水裡,依舊埋藏著被切斷的溪谷與族人未竟的日常。未來,唯有讓「魚簍歸於民、權利還於人」,才能真正讓泰雅族在水庫邊再次過上不需仰賴政策縫隙的生活。當釣竿甩向湖面的那一刻,釣起的不只是魚,更是文化持續呼吸的權利。族人更深切的期待,是與湖水長久共生,讓垂釣從「試辦的偶一為之」真正走向「日常的自然而然」。