聲與身的啟應:卑南族tremilratilraw展示的群體認同

本期專題

第65期

2025/10

文/陳俊斌

陳俊斌

國立臺北藝術大學音樂學研究所教授

I. 前言

如果您看過2010年由卑南族人與國家交響樂團合作演出的《很久沒有敬我了你》舞臺劇(以下簡稱《很久》),2可能會對其中第15幕開場的舞蹈感到好奇。從標題為〈懷念年祭高雄場〉的YouTube影片,3可以觀賞這段表演。影片開頭以紀錄片呈現卑南族南王部落大獵祭的畫面,描述獵人們從山上下來,在迎獵門由婦女為他們戴上花環迎接,接著族人在部落集會所廣場共舞。影片第4分17秒到結尾呈現卑南族人在舞臺上的現場表演,一共13位族人穿著族服在臺上排成一列,這些表演者中包含了多位金曲獎得主,如陳建年、家家、吳昊恩及南王姊妹花。站在隊伍最後面的吳昊恩吟唱一段無伴奏旋律,其他表演者以踢腿、蹲、跳等動作回應他的吟唱。這段舞蹈和社會大眾較熟悉的原住民舞蹈(如阿美族豐年祭歌舞)風格差異極大,沒有明顯的舞蹈節奏,吟唱和舞蹈動作的配合乍看下好像沒有規律。這是什麼舞蹈?表演者想要表達什麼呢?

這段在《很久》節目手冊中被稱為〈勇士歌舞〉的舞蹈,卑南族人稱之為tremilratilraw(讀如「德米拉迪烙」)。這個舞蹈並非勇士專屬的舞蹈,族人通常在部落節慶活動或喜慶場合表演tremilratilraw作為一種祝福。由於舞蹈強調蹲跳的動作,我們或許可稱之為「跳躍之舞」。卑南族泰安部落作家巴代,在他所著的《吟唱.祭儀──當代卑南族大巴六九部落的祭儀歌謠》中,以泰安部落的書寫系統將這個舞蹈名稱記寫為demaladilaw,中文名稱使用「清唱之謠」,因為卑南族語名稱中的字根dilaw有「清澈」之意(2011:91)。巴代的說明指出tremilratilraw的一個特點,即這個所謂的舞蹈其實是以吟唱為主體。如果我們把tremilratilraw的舞蹈動作視為歌謠的一部份,用來回應獨唱者的吟唱,這種表演形式便可以視為一種領唱與答唱(call and response)的啟應形式。和一般啟應唱法不同的是,tremilratilraw的答唱是以身體動作回應,因此本文標題中把這種形式稱為「聲與身的啟應」。表演tremilratilraw時,吟唱與舞蹈缺一不可,其旋律不會被單獨吟唱,其舞步也不會用在別的舞蹈。雖然「清唱之謠」一詞指出tremilratilraw以吟唱為主體的特點,這個中文譯詞可能讓讀者忽略舞蹈的成分;相對地,「跳躍之舞」雖指出其舞步特性,卻無法凸顯吟唱扮演的重要角色。因此,本文以tremilratilraw指稱這類表演形式,而不用中文譯詞。

本文試圖回應本期徵稿啟事提出的一個問題:「我們為何會以特定身體展演項目來連結起一個族群的整體?」這個問題裡,「我們」似乎指的是觀看者。本文在回應這個問題時,要稍微翻轉觀看的角度,首先討論卑南族人如何以tremilratilraw這個特殊的樂舞形式連結族人,然後建議讀者如何透過tremilratilraw了解卑南族文化。

II. 關於卑南族

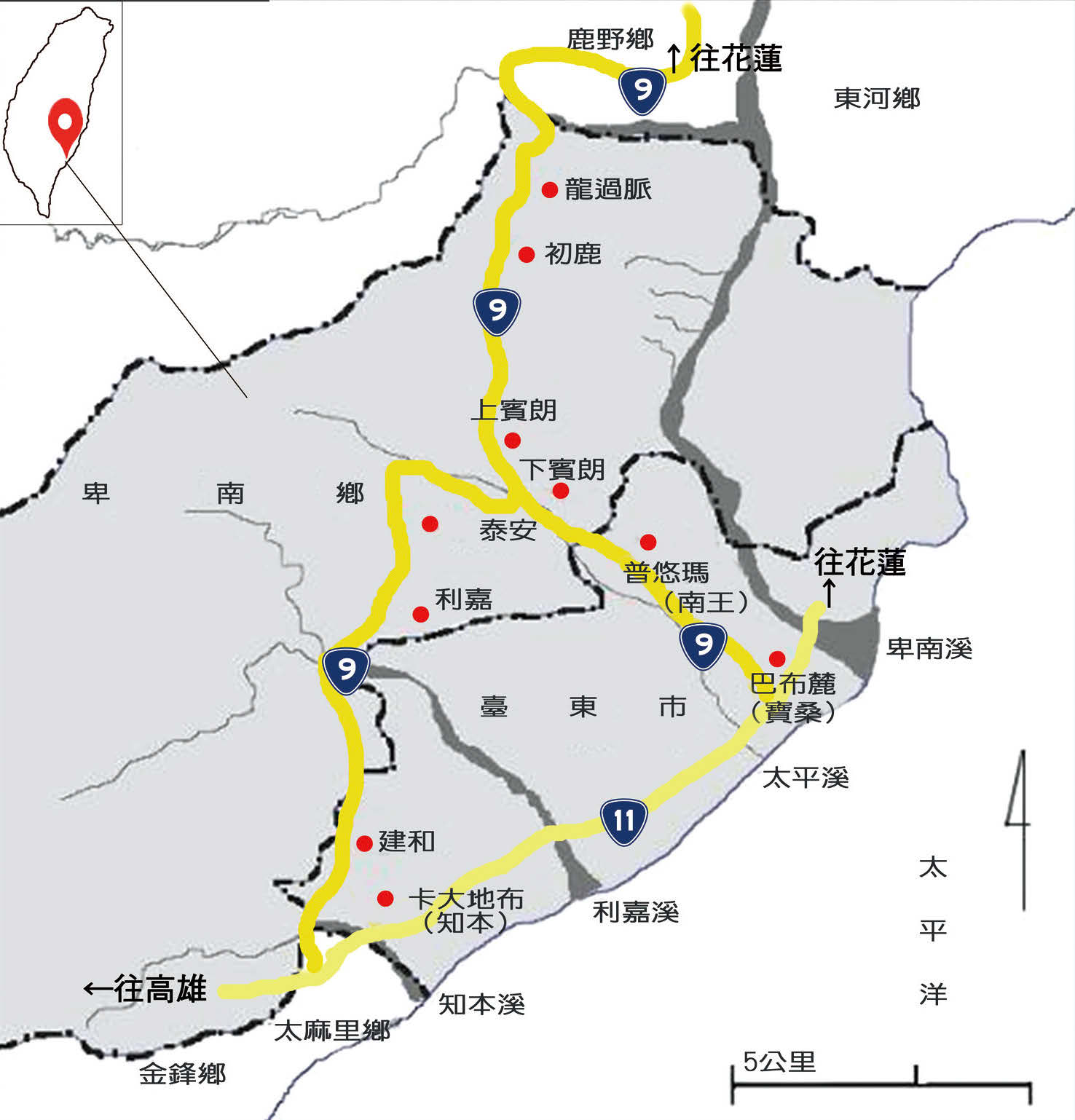

卑南族是政府認定的16個使用南島語言的臺灣原住民族之一,由10個部落構成(圖1),包括知本(卡大地布)、建和(射馬干)、利嘉(呂家望)、泰安(大巴六九)、下賓朗(檳榔樹格)、上賓朗(阿里擺)、初鹿(北絲鬮)、龍過脈、南王(普悠瑪)、寶桑(巴布麓)。寶桑部落1995年主辦「卑南族聯合年祭」時,4在大會歌歌詞中嵌入卑南族10個部落名稱,這首歌多年來在各卑南族部落間傳唱,成為〈卑南族版圖歌〉。歌曲旋律來自一首日本歌曲,由南王部落耆老林清美填入族語歌詞。在YouTube可以看到「臺東縣卑南族民族自治事務促進發展協會」製作的〈卑南族版圖歌〉影片,來自10個部落的卑南族人在影片中透過歌聲唱出卑南族的疆界。以下為〈卑南族版圖歌〉歌詞(粗黑體字標示的是10個部落的族語名稱):5

mulaudr i meredek i Papulu(往東邊可以抵達寶桑)

mudraya i Danadanaw Mulivulivuk(往西邊走是龍過脈、初鹿)

Alripay Tamalrakaw Likavung(阿里擺、泰安、利嘉)

mutimul i Katratipulr i Kasavakan(往南邊走是知本、建和)

an muami i Pinaski Puyuma(往北邊走是下賓朗、南王)

mutubatibatiyan ta bulay nanta i Pinuyumayan(我們美麗的卑南族群)

根據神話傳說,卑南族祖先在3,000到3,500年前在臺灣東南部登陸,發展成現在的10個部落。他們有共同的社會結構,屬於母系社會,並有嚴密的男性年齡階級組織,但10個部落在政治上各自互不隸屬。雖有共同的祭儀及樂舞,例如大獵祭和tremilratilraw,各部落在祭儀程序、歌曲旋律以及舞步上互有差異。每一個卑南族部落在tremilratilraw的吟唱與舞蹈動作上互有差異,因此每次卑南族聯合年祭(聚)的團體舞中,當10個部落在主持人的提議下共同跳tremilratilraw時,總是淪於七零八落的場面。在卑南族部落中,寶桑部落和南王部落的tremilratilraw歌曲旋律和舞步較相近,所以兩個部落的族人可以一起跳tremilratilraw舞蹈。雖然如此,兩個部落的tremilratilraw仍有細微差異,人類學者陳文德即指出,在歌曲的表現上,「寶桑卑南族人的音調較為拉長,之所以拉長而與南王唱法有所區別,是因為寶桑從省立醫院附近遷來這裡的地理環境與卑南大溪的出海口鄰近,因此唱法上呈現彷如波浪一般的拉音」(2001:216)。正如陳文德所言,寶桑部落的tremilratilraw吟唱較為悠長,至於這個特色是否受到地理位置影響,則難以下定論。

圖1 卑南族聚落分布圖

(圖片來源:林娜鈴繪)

南王和寶桑這兩個部落的前身是卑南舊社,一個曾經稱霸臺灣東部的政治勢力。1930年左右,部分族人遷出卑南舊社,建立現在的南王部落,又稱普悠瑪部落,目前部落中約有一千名族人。一部分則遷到市區,建立寶桑部落,又稱巴布麓部落,是個約二百人左右的小聚落。雖然分隔兩地,兩個部落的居民仍然維持緊密的親屬關係,祭儀和樂舞的面貌也極為相近。作者來自漢人社會,在2001年進入南王部落進行博士論文研究,後來成為卑南族的女婿,太太來自寶桑部落。感謝族人的接納,以及長期以來熱心教導卑南族文化知識。在卑南族部落中,作者對這兩個部落最為熟悉,因此,本文中所舉的例子主要取自這兩個個部落。

III. 關於tremilratilraw

讓我們回到《很久》第15幕開場的表演。在這段表演中,吳昊恩吟唱的詩詞共兩句,第一句為「sagar lra dra amiyan」(歡喜的年節),第二句則為「sagar lra dra betrelan」(歡喜的節日)。他吟唱的旋律分為三節,後面兩節是第一節的變奏,這兩節後半旋律略為擴充。演唱第一節旋律時只使用沒有字面意義的音節,例如:「ha-ho-ya」,音樂學者用vocable指稱這類音節,中文可稱為「聲詞」,部落族人則常稱之為「虛詞」。第二及第三節旋律被用來分別演唱第一句及第二句詩詞,字詞穿插在聲詞之間。呼應吟唱的舞步以一組包含跨步、踢腿和蹲跳的動作反覆而成,分為前後兩部分,前半部強調左腳動作(可標記為L),後半部則強調右腳動作(可標記為R)。這組模式反覆四次,第一節旋律吟唱對應這組模式的第一次出現(L1─R1),當吳昊恩用第二和第三節旋律分別吟唱詩詞第一和第二句時,舞者配合旋律的擴充,各以一組半的模式回應每一節旋律的吟唱。也就是說,第二節旋律吟唱和舞步模式的第二次以及第三次前半部的動作相呼應(L2─R2─L3),第三節旋律吟唱則和舞步模式的第三次後半部以及第四次的動作相呼應(R3─L4─R4)。兩句詩詞對應三節旋律,配合反覆四次的一組動作,使得tremilratilraw的歌聲與舞步配合在表面上看似沒有規律,但以上的分析顯示,吟唱和舞蹈其實都建立在對稱的結構上。下表顯示這段表演中,旋律、詩詞與舞步的對應關係。

表1 tremilratilraw元素對應表

在這段表演中,舞者們手牽手,隨著吟唱聲往右移動。牽手的方式是所謂的「交叉牽手」,舞者雙手張開,右手和緊鄰自己右邊的人的左手形成交叉,並在他(她)身體前方約腹部的位置,牽住右邊第二個人的左手,左手也是以同樣的方式牽自己左邊第二個人的右手。卑南族人跳舞時,當男生站在女生旁邊的時候,不管男生在右邊或左邊,他的手一定在女生的下方(如圖2)。這樣的手交叉規則,主要是因應卑南族舞蹈中較多的蹲跳動作而設計,一方面避免男生的手在蹲跳的時候碰觸到女生的胸部,另一方面也會在往上跳的時候,讓男生的手將女生的身體微微托起,節省女生蹲跳的力氣。除了這個卑南族特有的交叉牽手規則外,族人在舞蹈隊伍中的位置不受年齡及階級制約,也是卑南族樂舞文化獨特之處。有些原住民族群在跳團體舞時,對於族人站在隊伍中的哪個位置有嚴格規定,反映出該族群的社會結構。例如,阿美族傳統形式豐年祭中,大部分的舞蹈只有男生可以跳,他們會嚴格地遵照年紀的長幼順序站在隊伍中,反映出阿美族嚴明的年齡階級制度;6在鄒族祭儀樂舞中,族人在隊伍中的位置和氏族地位有關;排灣和魯凱的祭儀樂舞中,族人在隊伍中的位置則反映出貴族和平民的階級差異。卑南族包含tremilratilraw在內的所有牽手舞蹈中,男女皆可參加,除了站在隊伍最前面帶領舞蹈者必須是男性,通常是較資深的成年會所成員,參加者在隊伍中的位置並沒有特殊限制。

圖2 卑南族人交叉手牽手跳tremilratilraw(隊伍中沒有穿傳統禮服的族人為喪家)

(圖片來源:陳俊斌攝,2009/12/31)

卑南族表演者在《很久》中表演的tremilratilraw,吟唱和舞蹈動作忠實呈現這個樂舞在部落呈現的樣貌,但在隊形上作了一些調整。為了在舞臺上表演,這些表演者排成一直排,使他們都能面對觀眾,其次,在這個舞臺呈現,吟唱者站在舞蹈隊伍最後面。然而,部落中的tremilratilraw表演,歌者不會加入舞蹈隊伍,通常站或坐在隊伍旁邊吟唱。另外,tremilratilraw是被稱為「大會舞」的部落團體舞蹈中的一部份,其舞蹈隊形都是圍成圓圈,而非排成一直列。大會舞中,tremilratilraw不會單獨出現,前面一定會出現所謂的四步舞。跳四步舞時,舞者常以「右腳向前─左腳向後─右腳向後─左腳向前」的模式反覆,以均等的速度移動雙腳,相對地,tremilratilraw舞步較複雜,是難度較高的舞蹈。在某種程度上,四步舞可以說是一種暖身的舞蹈,tremilratilraw才是卑南族大會舞中主要的舞蹈。對於卑南族人而言,《很久》中表演的tremilratilraw前面沒有四步舞作為前導,會令他們感到突兀。而在音樂廳觀看《很久》的觀眾,應該不懂這段tremilratilraw的意義為何,可能只會從表演者身穿的傳統服、傳統歌唱方式以及舞步,感受到這是一個相當真實的卑南族樂舞表演。即使讀者們讀了以上對於tremilratilraw吟唱和舞步的描述,應該還是難以理解這類樂舞的意義。事實上,如果把tremilratilraw從這類樂舞出現的情境中抽離出來,不管是卑南族人或音樂廳中的觀眾,都難以理解它所傳遞的訊息為何。

Ⅳ. 儀式與樂舞

讀者們可能會好奇:吳昊恩吟唱的詩句中文意思是「歡喜的年節/歡喜的節日」,可是為什麼這段表演中的吟唱和舞蹈動作都沒有讓人有歡喜的感覺?其實,tremilratilraw並不用來描述或激起快樂的情緒,但這類樂舞會用在喜慶場合。也就是說,令人感到歡喜的是使用tremilratilraw場合,而非樂舞本身。因此,要了解詩句中「歡喜」的意涵,必須了解它出現的場合。

tremilratilraw屬於祭儀樂舞,不會在日常親朋好友的senay聚會出現。孫大川指出,senay這個詞「在臺灣原住民幾個族群中,都有歌或唱歌的意思」(孫大川 2002:414),並對其特性,說明如下:

這類樂舞和祭儀中的樂舞層於 [ 原文如此 ] 完全不同的範疇。senay,無論是載歌或載舞,都比較隨性 [ 原文如此 ]、自由。沒有禁忌,亦不避粗俗、戲謔之詞,往往可以反映平凡大眾的生活現實。身體語言方面,輕鬆、頑皮、逗趣,可以娛樂大家,增加情趣。歌曲率多即興填製,無法確知其作者,是集體創作的累積。通常原曲有調無詞,詞是按當下情境填唱的 [ 出處同上 ]。

不同於senay的隨興,卑南族的祭儀歌曲都有固定的詩詞結構以及吟唱方式,在演唱的場合以及參與演唱者的身分上也有特定規範。以南王部落為例,其現存的年度四大祭典,包含十二月少年猴祭,元旦前後大獵祭,三、四月的婦女除草完工祭,以及七月海祭,除了海祭沒有祭歌外,其他祭典都有特定祭歌。例如,猴祭祭歌kudaw、大獵祭祭歌irairaw以及小米除草完工祭祭歌emayaayam。其中,專屬少年會所的猴祭祭歌和專屬成年會所的大獵祭祭歌的吟唱必須遵守很多禁忌規範,而專屬婦女的小米除草完工祭祭歌吟唱則比較沒有禁忌。相較之下,tremilratilraw樂舞不限於特定祭儀,除了在大獵祭以及小米除草完工祭中使用,也出現在一些比較正式的歡慶場合。還有一種祭歌maresaur慶賀歌,也是用在歡慶場合的祭歌,特別是新屋落成或小孩滿月慶祝活動中,但不會用在上述祭儀。這些祭歌中,除了猴祭祭歌採用齊唱形式,其他各類祭歌都有特定的領唱答唱形式,即使tremilratilraw的吟唱是單聲部,但舞者回應的動作可以視為一種答唱。大獵祭祭歌irairaw、小米除草完工祭祭歌emayaayam和maresaur慶賀歌演唱時會由長老輪流負責領唱與答唱,其他在場的年輕人則負責唱持續音以及齊唱樂句。小米除草完工祭祭歌只由婦女演唱,猴祭祭歌和大獵祭祭歌只能由男性演唱,tremilratilraw吟唱必須由男性長老擔任,而慶賀歌的領唱與答唱也是由男性長老擔任。或許有人會質疑,這是不是一種性別不平等?這個問題容後討論,讓我們再回到《很久》中的tremilratilraw。

吳昊恩在這段表演中吟唱的詩句「sagar lra dra amiyan」(歡喜的年節)/sagar lra dra betrelan(歡喜的節日)」提供了關於卑南族對句結構以及這組對句使用場合的訊息。由上下兩句構成的對句結構,普遍出現在卑南族的祭儀歌曲,但不會用在非祭儀歌曲中,成為區分卑南族祭儀與非祭儀歌曲的顯著特徵。每次吟唱tremilratilraw時,只會使用一組對句,因為回應吟唱的蹲跳動作相當耗體力,不宜一次吟唱多組對句。在卑南族大會舞中,舞者圍成圓圈以逆時針方向跳了兩三支四步舞後,才會出現tremilratilraw,作為一輪舞蹈的結束。其他卑南族祭歌都會使用多組對句,尤其吟唱大獵祭祭歌irairaw時,經常使用十多組對句。上述的對句中,上下句開頭的音節相同,這樣的修辭手法稱為押頭韻,不同於中國詩詞句尾押韻的手法,而兩句中的amiyan和betrelan是同義詞。這種上下句押頭韻,並使用同義詞的手法,是卑南族祭歌修辭的特色。日本學者黑澤隆朝已經注意到此一特色,以「疊語對句」指稱卑南族詩句的對偶結構(黑澤隆朝 1973:218-219)。寶桑部落用來除喪的大獵祭祭歌片段是這類「疊語對句」典型的例子:「a muwabanan ta lra(我們要煥然一新了),a muwabekal ku lra(我們要進入新年了)。dra betrelan(是新歲),dra amiyan(是新的年代)。matarauunga lra(要戴上花環),mataraaputra lra(要頭上帶花)」(林娜鈴 2014)。這類對偶結構似乎不只在卑南族祭歌中出現,也可以在其他南島民族的祭儀中找到,人類學者James J. Fox在他編輯的To Speak in Pairs: Essays on the Ritual Languages of Eastern Indonesia,強調對偶是南島語言中的顯著特質(1988: 9),或許可以提供學者了解泛南島文化連結的線索。

以上大獵祭祭歌和吳昊恩吟唱的tremilratilraw都出現amiyan和betrelan這組同義詞,指出這兩個祭歌使用在年祭(amiyan)。卑南族人經常把大獵祭和年祭兩個詞混用,廣義的年祭則包含了少年猴祭和大獵祭。少年猴祭通常在每年十二月中下旬舉行,揭開年祭序幕。猴祭中的高潮是刺猴,祭歌kudaw便用於刺猴儀式和丟棄猴子屍體的儀式。過去,少年會所的男孩子在猴祭之前先從山裡抓一隻猴子,在猴祭時殺死它,作為軍事訓練的一部分,而丟棄猴子的屍體,則象徵把過去一年的汙穢厄運一起丟掉。儀式和祭歌雖然保留下來,現在並不刺殺真正的猴子,而以草紮的猴子代替。猴祭之後,部落男人開始準備上山打獵的獵具與露營工具,部落婦女則會在這個時候準備食物飲料,送給這些獵人。南王部落男人每年12月28日上山打獵,在31日獵人下山前,婦女會在靠近部落處用竹子搭建迎獵門,又稱為凱旋門,在此為獵人戴上花環,迎接男人們的歸來。接著,成年會所成員在迎獵門吟唱祭歌,迎獵門周邊,各家戶圍坐著享用婦女準備的食物飲料。祭歌吟唱完畢,部落族人們回到部落集會所巴拉冠,在廣場上一起唱歌跳舞。當天晚上,成年會所成員帶領著剛晉升進入會所的年輕人,在部落裡挨家挨戶拜訪,以歌舞的方式迎來新的一年。過去,大獵祭和獵首習俗有關,然而,在當代社會獵首習俗廢止後,卑南族人仍保留祭儀和祭歌。為什麼刺殺猴子和獵首的習俗廢止了,猴祭和大獵祭仍被保留下來呢?為什麼說年祭是「歡喜的年節/節日」呢?思考這兩個問題,必須了解卑南族社會結構和生命觀。

猴祭和大獵祭分別屬於少年會所和成年會所,這兩個會所是卑南族年齡階級制度的體現,而男性年齡階級制度和母系制度是卑南族社會結構的兩大支柱。在傳統的母系社會中,卑南族男子並非生而為卑南族人,而必須通過年齡組織的訓練,進入成年會所,成為真正的卑南族人。男孩子通常在13到18歲左右進入少年會所接受軍事與狩獵訓練,完成後,必須找一位長老當他的「師父」(或稱「教父」、「義父」),教導他卑南族的禮儀、習俗和技能,進入被稱為miyabetan的服勞役階段,在三年的服役期間,不能唱歌、跳舞及參加娛樂活動,還要負擔部落最粗重的工作。服役期滿後,由師父帶領他在大獵祭中跳tremilratilraw舞蹈,7藉以宣示他已經是成年會所正式成員,此後他才有穿上禮服參加部落大會舞並參與祭歌吟唱的資格。依據傳統,只有通過這些考驗的男人才能成家,並參與部落事務。對於在大獵祭被宣告已經晉升為青年的男子(被稱為kitubangsar),他的家人以及師父家人,乃至全部落,這個從男孩轉變成男人的時刻,確實值得感到歡喜。

大獵祭不僅標誌卑南族男孩子跨越到男人階段的界線,也是喪家跨出服喪禁忌的時刻,更是全部落族人從舊的一年跨越到新年的轉折。原舞者舞團在1993年的年度製作以《年的跨越》為標題,在舞臺上呈現鄒族、阿美族及卑南族的年祭,強調了跨越的觀念。在卑南族傳統裡面,這樣的跨越不是單純地從西方曆法的一個年份進入下一個年份的元旦。卑南族大獵祭在元旦前後舉行的慣例,是從日治時期才開始,在這之前,年祭舉行日期是由部落長老商討而決定的。年祭的族語amiyan這個詞點出祭典舉行的時機,它的字根ami指涉北方、北風與冬天。南王部落年祭詩歌第一章〈penaspas〉中用「na kemay ngaway/na kemay ami」此一對句指出年祭舉行於北風的季節,ngaway和ami也象徵久遠的年代。寶桑部落在年祭詩歌的第一章〈trembas dra amiyan—penaspa〉對北風有生動的描述。祭歌在以下詩句指出寒冷的風來自北方(林娜鈴 2014):

irubanu drini(這是冷時候的),lritekanu drini(這是寒冷時節的)。

dra lrebes(氣),dra bali(風)。

dra kemay imama idru(那是來自何地),dra kemay isuwa idru(那是從什麼地方來的)。

dra kemay panunuwan(那是縱幽谷來自),dra kemay ipanaysang(那是來自花蓮)。

接下來的詩句提到風抖動草木的枝葉,促成種子的傳播。種子在春夏長成草叢,提供動物棲身之處,而這些動物在接下來的冬天會成為卑南族勇士的獵物。帶來肅殺之氣的北風也帶動生命循環,北風如同來自遠古的呼喚,而卑南族男子則以狩獵作為呼應。

寒冬之後,春天會到來,來自北方的冷風轉為來自東方的和風。南王大獵祭除喪祭歌開頭便以東風為引,透過一組對句問道:「這是哪裡來的風」,下一組對句回應:「來自東方」。接著詩句將東風比擬為來自聖地的親友,前來慰問喪家。除喪是大獵祭重要功能之一,男子成年會所在大獵祭期間拜訪過去一年有家人過世的喪家,由長老領唱irairaw祭歌為喪家除喪,去除喪家的穢氣與不幸,並解除因為家人過世而必須遵守的禁忌,包括不能唱歌跳舞以及參加部落活動。寶桑部落的除喪祭歌便如此唱道(林娜鈴 2014):

ta paayaranay lra(帶領她入列),ta paturikanay lra(帶領她列入眾人的隊伍)。

kadri kurekuret(在她的同伴),kadri risarisan(在她的伙伴)。

adriya lra kisumalri(不要使她與眾人不同),adriya lra kitupamamlri(不要使她特別不一樣)。

miningsilriana lra(使她笑咪咪),misaeruwana lra(使她有笑容)。

大獵祭期間,部落族人以實際行動,讓喪家重新加入部落活動,一起唱歌跳舞。族人們會在巴拉冠集會所廣場上跳大會舞的時候,邀請喪家加入舞蹈行列(如圖2,隊伍中沒有穿傳統禮服的族人為喪家),在跳四步舞的時候,為他們戴上花環。當喪家與族人一起跳tremilratilraw舞蹈,結束一輪大會舞後,喪家不能參與部落活動的禁忌就被宣告解除。

當代大獵祭為了回應社會變遷而有所調適,但除喪與男子晉升仍然是祭典的兩大重心,對卑南族人有著深刻意義。族人的社會階序與生命階段會透過儀式具體化,經由禁忌的遵循與解除,使族人感受到階段的變化。喪家和miyabetan服勞役階段的男子不能唱歌跳舞,被象徵性地和族人隔離開,而當族人在大獵祭邀他們共歌共舞時,他們便重新融入部落,並且進入生命的另一個階段。隔離階段不能唱歌跳舞的禁忌,經由大獵祭中的歌舞解除,使得歌舞在除喪與晉升的場合具有強烈的象徵意涵。需要參與者通力合作的tremilratilraw在協助喪家和miyabetan跨越禁忌上,更具有強烈的象徵力量。由於此樂舞精巧的詞曲與舞步設計,以及自由節奏的特性,在表演tremilratilraw的時候,吟唱的長老和帶領舞步的男子必須對詞、曲、舞步對應模式都很熟悉,才能呈現此樂舞,而隊伍中的族人必須和他們兩人緊密配合,才能保持舞蹈動作一致。在這合作過程中,會產生一種群體力量,族人藉此力量協助喪家回到正常生活,並讓完成會所訓練的男孩子被正式肯認為男人。祭儀樂舞雖然具有強烈的象徵力量,它並非單純透過旋律與動作執行其功能,因此,抽離祭儀場合,這些樂舞的意義就難以被理解。祭儀也不能被視為單獨的事件,它的意義必須透過在祭儀以內與以外期間部落族人互動的連續性予以理解。「對偶」與「交換」的概念,有助了解族人的互動如何使祭儀與樂舞具有意義。

V. 對偶與交換原則

對偶性是卑南族祭歌的顯著特徵,在卑南族社會文化中也隨處可見,祭儀樂舞和社會文化面向中的對偶原則展現經常彼此呼應。祭儀歌曲「疊語對句」的詩句結構是對偶原則的體現,而音樂的對偶手法,主要呈現在領唱與答唱的形式。祭歌吟唱時,長老擔任領唱與答唱的聲部,詮釋祭歌詞句,而年輕人則以無字面意義的聲詞齊唱,或在表演tremilratilraw時以肢體動作回應,烘托長老的吟唱。演唱猴祭祭歌的少年會所和演唱大獵祭祭歌的成年會所,是卑南族年齡階級制度的體現,而男性年齡階級制度和母系制度是卑南族社會結構的兩大支柱。男女、老少、祖先與在世子孫等對偶關係,和祭歌的對偶手法應用彼此交織,構成卑南族文化的豐富面貌。

當我們關注祭歌文化中呈現的性別關係時,可以發現卑南族祭歌多由男性主導,這或許會引發性別不平等的質疑。然而,兩性在祭歌演唱上的角色差異,並不是性別不平等的現象,而是一種兩性分工的表現。卑南族傳統社會結構屬於母系社會,婦女主導家庭事務,而部落事務,包括祭儀活動與祭歌吟唱則由男性負責。男性在部落事務中扮演重要角色,而婦女在家庭中居主導地位,可以視為一種兩性角色的分工與平衡。兩性在卑南族祭儀中分別扮演主導和呼應角色,如同祭歌演唱中的領唱與答唱,缺一不可。雖然在猴祭和大獵祭中,由男性吟唱祭歌,如果沒有女性準備食物和編花,祭儀不會完整。同樣地,在小米除草完工祭中,由女性吟唱祭歌,但男人也會在祭儀過程中送婦女荖藤作為禮物和準備食物,回報婦女的辛勞。

祭儀過程中男女分工和各種形式的交換,增強了女性代表的家庭領域和男性代表的部落領域之間的連結,在大獵祭過程中可以特別明顯地觀察到。部落男子在年底上山打獵前,婦女為他們準備食物飲料,獵人下山後,婦女在迎獵門以花環和酒食迎接男人們的歸來。從山上回來的男人,除了帶回獵物分享給家人及族人,更重要的是透過祭歌和舞蹈帶領族人迎來新的一年,並為過去一年間家中有人過世的喪家除喪。除喪是大獵祭中重要的一環,當部落中有人過世,族人會以家族為單位,輪流到喪家慰問,到了大獵祭時,更由部落族人共同協助喪家走出哀傷。

祭儀中男女分工的例子顯示,卑南族的母系社會傳統,並不特別強調女尊男卑的社會階序。卑南族的尊卑階序觀念主要對應在年齡的長幼順序,這在男子年齡階級制度上表現得最為明顯。卑南族祭歌吟唱中領唱答唱形式的運用,不僅讓年輕人在演唱過程中慢慢熟悉旋律與演唱方式,更強調了尊重長者的價值觀,這樣的價值觀以不同的方式在儀式中被凸顯,成為卑南族文化的基調。前面提到大獵祭的男子晉升儀式中,師父把即將晉升為青年的miyabetan帶到舞蹈隊伍前方,讓他在跳完tremilratilraw後成為成年會所正式成員,並被肯認為真正的卑南族人,是一種師徒間尊卑關係的呈現。其實,從miyabetan儀式開始,長老和年輕人的關係就會維持一輩子,而這尊卑關係的建立與維持,是部落機制運作的礎石,因此miyabetan儀式以及晉升青年的儀式不僅僅是表面的形式而已。以寶桑部落miyabetan儀式為例,即將成為服役級的男子,在他的師父為他圍上藍色布裙後(圖3),師父以族語唸出一段句子,意思是:「如果我在山谷的另一頭向你呼喊『dei』,你要回應『wei』。」在重複呼叫dei與wei後,兩人的師徒關係宣告確立,年輕人不僅要在將來的祭歌吟唱中回應長老,還要在為人處事上遵從長老的教導。年輕人的師父由非直系親屬的長老擔任,而當長老為年輕人圍上被稱為betan的布裙,並重複呼叫dei與wei之後,兩人之間建立的不只是師徒關係,更是準父子關係。根據傳統,儀式中使用的藍布裙由師父的太太準備,年輕人會保留這條布裙,在他成家後用來包裹第一位出生的小孩,而在師父過世的時候他要回贈布匹給師父家人,作為師父家女性成員製作圍裙的布料。這些習俗,顯示了miyabetan儀式所建立的不只是師徒兩人的關係,更是兩個家族間的連結,家族間這類儀式性連結,以及族人透過樂舞合力協助喪家走出哀傷的過程,都幫助族人把部落想像成一個大家庭。

圖3 寶桑部落miyabetan儀式

(圖片來源:陳俊斌攝,2022/12/31)

卑南族尊重長者的價值觀,強調的不只是對在世年長者的尊敬,也包括對過世祖先的尊敬,而祭儀也用來強化在世子孫與過世祖先的連結。部落長老在年輕的時候曾經為他們的長輩服務,以及用唱歌跳舞取悅這些長輩,當這些長輩過世成為祖先,以前的年輕人成為現在的長老,新一代的年輕人在表現對長老及祖先的尊重時,也會期待他們將來成為長老時甚至過世後,下一輩年輕人也會尊重他們。在世子孫與過世祖先的連結會透過儀式程序和祭詞的頌禱予以強調,祭歌歌詞的結構也暗示著這樣的連結。前面提到,卑南族祭歌的對句中,兩句歌詞通常會用頭韻連接,上下兩句使用同義詞。這兩句裡面,上句使用較古老的詞(karaidrang na ngai),下句則使用較近代的詞(karaalrak na ngai)。此一修辭法,也可以在Brigitte Renard-Clamagirand對於印尼西松巴島Wewewa族人li’i marapu祭儀詩詞的研究中看到,她指出,當地人把祭儀詩詞中古語和今語的同義詞並置的形式稱為nggoba,具有成對、夥伴或對手等意涵,影射祖先與在世子孫的連結(1988: 101)。卑南族祭歌吟唱,使用古詞與現代詞並列的類似手法,似乎也暗示一種祖先與在世子孫的對話,象徵世代之間的連結。

以上的討論顯示,卑南族祭歌以及社會文化中展現的對偶原則並非兩個元素的對立或對抗,而是彼此互補,具有可交換性。大獵祭中,對偶關係透過祭歌吟唱及分工交換行為展現,強化了男女、老少、祖先與子孫的連結,使祭儀得以凝聚族人認同,並映照出卑南族的生命觀與世界觀。大獵祭的進行涉及空間與時間的跨越:婦女在迎獵門以花環迎接男性獵人,象徵從野地進入到部落的空間轉換,並啟動「舊」與「新」的交接。透過儀式,在一年的最後一天,男子脫離原有的年齡階級往上晉升,喪家脫離因家中成員死亡帶來的禁忌,迎向新的一年。祭歌irairaw的吟唱,tremilratilraw祭歌與祭舞的呈現,以及儀式中其他程序的進行,幫助族人把生老病死和季節轉換的循環理解為一對相互映襯的概念,大獵祭的舉行從而得以幫助族人泰然面對生命的起伏與困境。

VI. 結語:身體展演,刻板印象與族群認同

以上對於tremilratilraw的描述與分析顯示,身體展演可以成為鮮明的文化象徵。當部落族人從小在祭典中接觸這類文化象徵並參與相關活動,在耳濡目染情況下,這類文化象徵很容易讓他們和部落傳統產生連結,藉此探索並肯認自己在部落中的位置以及族群認同。這類象徵也很容易讓外人把「特定身體展演項目」和「一個族群的整體」連結在一起,雖然很多時候這類連結可能建立在刻板印象上,而每次觀看這些身體展演項目可能會更加深刻板印象。這些刻板印象可能讓觀看者欣賞tremilratilraw這類展演時,只是把它當成奇風異俗的縮影。甚至,一些文化村的表演一再加深原住民能歌善舞的印象,而在這些表演的文案中一再強調原住民熱情開朗個性的背後,往往連結到「四肢發達,頭腦簡單」的潛臺詞。8

刻板印象或許並不完全是負面的,透過觀看原住民身體展演,觀看者可以直覺地感受到原住民與非原住民文化的差異。在那當下,他們可能藉由觀賞原住民樂舞產生「這就是原住民」或者「這就是某某族的文化」的想法,而把「特定身體展演項目」和「一個族群的整體」連結在一起。然而,以卑南族祭儀樂舞為例,本文指出,即使一個原住民族群內,部落間也存在著文化面貌的差異,其特色的形成和部落族人的互動有密切關聯。或許,外界觀看原住民身體展演,在進行我群與他群區辨之餘,可以更進一步把這些身體展演項目當作一個鑰匙,透過它,觀看者有機會打開一扇門,通向認識不同人群的空間,在那裡可以學習從不同角度理解族群的意義。

附註

[1]本文以作者2022年於「美國音樂學會—民族音樂學會—音樂理論學會聯合研討會」(AMS-SEM-SMT 2022 Annual Meeting)發表之英文論文為基礎改寫,部分內容取自作者2020年及2025年專書(陳俊斌 2020;Chen 2025),特此說明,不在文中一一標註。文中使用的「儀式—樂舞—對偶—交換」論述框架,係執行國科會專題研究計畫【對偶與交換:探索南島音樂文化跨國連結】(NSTC 113-2410-H-119-002-MY3)之部分成果。感謝南王與寶桑部落卑南族人長期以來的指導與支持,使本文得以產出,並感謝兩位匿名審稿者提供之寶貴意見,惟文中如有任何疏漏與錯誤之處,作者文責自負。

[2]《很久沒有敬我了你》是國家兩廳院「旗艦計畫」製作,2010年2月於國家音樂廳首演,同年11月於臺東,12月於香港演出,並在2011年3月於高雄以及10月於臺北進行戶外演出。該劇經重新編排後,於2018年11月以《真的,很久沒有敬我了你》為標題,於高雄衛武營國家藝術文化中心進行戶外表演。

[3]請見YouTube影片〈懷念年祭 高雄場〉(2011)。

[4]卑南族聯合年祭於1982年開始舉辦,由南王部落陳泰年和林志興等人發起,現已成為常態性的卑南族跨部落聯合活動。大約10年前,族人開始用「聯合年聚」名稱取代「聯合年祭」,以凸顯這個跨部落活動和卑南族各部落分別舉行的傳統年祭之間的差異。

[5]歌詞羅馬拼音及中文翻譯引自臺東縣卑南族民族自治事務促進發展協會(2018)製作之〈卑南族版圖歌〉YouTube影片。

[6]依據田野調查,阿美族已故耆老黃貴潮先生將豐年祭區分為「都市型」、「康樂型」、「聯合型」、「原始型」及「綜合型」(1998:30-35)。本文「阿美族傳統形式豐年祭」即其中的「原始型」,這類豐年祭目前已較少見,主要集中在臺東縣長濱鄉南部與花蓮縣豐濱鄉部分部落,這類豐年祭「一律依照年齡大小執行任務。女子組未被接受正式參加豐年祭」(黃貴潮1998:33)。以臺東縣宜灣部落為例,豐年祭主要的儀式部分malitapod(迎靈祭前夕祭)與kaifolodan(迎靈)只有男人可以進入歌舞行列,婦女與小孩在豐年祭結束前的pakomodan(宴靈)與pipihayan(送靈)階段才能加入。由於前兩個部分嚴禁外人參加,外界常以為外人可以參加的後兩部分歌舞是豐年祭主體。宜灣部落迎靈歌舞片段可參考〈2018宜灣部落豐年祭-1〉Youtube 影片,隊伍中只有男子按照年齡順序排列。

[7]可參考〈2014寶桑年祭tremilratilraw晉級:kitubangsar晉升歌舞〉YouTube影片。

[8]有關文化村中原住民樂舞表演及相關刻板印象,人類學者謝世忠在《山胞觀光:當代山地文化展現的人類學詮釋》(1994)中有深入討論,書中第二部份聚焦刻板印象之討論。有關「四肢發達,頭腦簡單」的汙名化標籤,可參考謝世忠《認同的汙名:臺灣原住民的族群變遷》(1987),特別是第48-49頁的討論。

引用書目

巴代

2011 《吟唱.祭儀──當代卑南族大巴六九部落的祭儀歌謠》。新北:耶魯國際文化。

吳董

2018 〈2018宜灣部落豐年祭-1〉。YouTube影片。https://www.youtube.com/watch?v=RXLKlR XahdQ,2025年8月1日上線。

林娜鈴編

2014 〈irairaw i Papula巴布麓年祭詩歌〉(未出版)。臺東:臺東縣巴布麓文化協進會。

孫大川

2002 〈臺灣原住民文化的力與美──兼論其現代適應〉。刊於《2000年亞太傳統藝術論壇研討會論文集》。江韶瑩編,頁413-421。宜蘭:國立傳統藝術中心。

黃貴潮

1998 《豐年祭之旅》。臺東:交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處。

陳文德

2001 《臺東縣史卑南族篇》。臺東:臺東縣政府。

陳俊斌

2014 〈2014寶桑年祭tremilratilraw晉級:kitubangsar晉升歌舞〉。YouTube影片。https://www.youtube.com/watch?v=YQgOouGPUFA,2025年8月1日上線。

2020 《前進國家音樂廳!──臺九線音樂故事》。臺北:國立臺北藝術大學/遠流出版公司。

黑澤隆朝

1973 《臺湾高砂族の音楽》。東京:雄山閣。

臺東縣卑南族民族自治事務促進發展協會

2018 〈bulay nanta Pinuyumayan卑南版圖歌(公播版)〉。YouTube影片。https://www.youtube.com/watch?v=XajqPXdNIuA,2025年8月1日上線。

謝世忠

1987 《認同的汙名:臺灣原住民的族群變遷》。臺北:自立晚報社。

1994 《山胞觀光:當代山地文化展現的人類學詮釋》。臺北:自立晚報社。

AlomarJan

2011 〈懷念年祭 高雄場〉。YouTube影片。https://www.youtube.com/watch?v=-p57OWPD 2AE,2025年8月1日上線。

Chen, Chun-bin

2025 To Sing in Pairs: Austronesian Chants among Taiwan’s Indigenous People. Wisconsin: A-R Editions.

Fox, James J., ed.

1988 To Speak in Pairs: Essays on the Ritual Languages of Eastern Indonesia. Cambridge: Cambridge University Press.

Renard-Clamagirand, Brigitte

1988 Li’i Marapu: Speech and Ritual Among the Wewewa of West Sumba. In To Speak in Pairs: Essays on the Ritual Languages of Eastern Indonesia. James J. Fox, ed. Pp. 87-128. Cambridge: Cambridge University Press.