水與人的一份深情:泰雅族人Batu Haruit’的如魚來去

本期專題

第65期

2025/10

文/李慧慧

李慧慧

桃園市政府原住民族行政局教育文化科科長

I. 起筆:ngasal/老家與 mheriq/摧殘

每當夜裡雷雨滂沱,Batu Haruit’ 總會從夢中驚醒,蹲坐在床邊,喘著氣,額頭沁著冷汗。他的嘴裡反覆唸著河邊的「船隻、馬達、魚網」,彷彿在黑暗中,一點一滴數著那些遺失在時間洪流中的記憶碎片。那不是恐懼,而是一種深植於身體的警覺,曾經被迫離開ngasal/老家的人,帶著擁抱大河生存的反射記憶。黎明來臨前,他早已整裝,踏著熟悉的步伐走向大河。他與水共生,但也從未忘記,正是這片水,吞噬了他的ngasal。

Batu Haruit’ 是一位泰雅族人,族人們習慣直呼他為Batu。他1950年出生於今日桃園市復興區的奎輝里,而他的ngasal在Hbun Ngusan/下奎輝部落,早已不見於地圖之上。那片族人世代耕作、狩獵、誕生與告別的家園,在1963年隨石門水庫蓄水而遭mheriq/摧毀,永遠沉沒湖底。這不只是地貌的變動,而是一場對族群記憶與utux/祖靈空間的深層摧折。

那裡曾有獨特的地貌,層層堆疊的hopa tunux/巨石,彷彿天地交會的地標。老者tngusan/鬍鬚形似岩石縫隙間生長的苔蘚與植物,像大地寫下的皺紋,印證祖靈曾經的腳步。這片自然的紋理與語言,不只是地景,更是族人身體與信仰交織之處,是ngasal真正的意義。奎輝與鄰近的阿姆坪、溪口、羅浮、霞雲坪等部落,位於主支溪流交會的河階地上,族人稱之為msbtunux/大嵙崁前山地區。這裡岩石密布、土地肥沃,自日治時期以來推動水田定耕政策,成為模範區,使族人逐漸從游牧式的山田燒墾,走向定耕型的農耕生活。那時陽光灑落金黃稻穗,整個msbtunux如豐饒的大地胸膛,一呼一吸皆充滿滋養與祝福。

溪流裡魚蝦成群,族人說住在這裡的人tmuyaw balay/非常富有。富有不是貨幣堆疊而來,而是土地的慷慨與河流的饋贈,意指有著飽滿的稻米、滿倉的榖物、新鮮的魚蝦,是一種與自然互信共存的生命律動。然而這一切,在石門水庫蓄水後戛然而止。為了解決北臺灣的民生用水問題,政府劃定水庫淹沒區,82戶泰雅族家庭被迫與utux/祖靈斷根、與山林分離。那是一場無聲的mheriq/摧殘,不是山崩地裂的災難,而是以「建設」之名進行的文化拔除,Batu的家也在其列。1963年四月,遷村令突如其來,族人只能匆匆與ngasal告別,沒有時間好好與utux細說交待,僅能眼睜睜看著大水淹沒山林與稻田,只能無奈舉家遷往大溪中庄,一塊剛由砂石地開墾出的新址。那裡沒有熟悉的樹種,沒有utux庇蔭的山形,就連土壤都拒絕他們的鋤頭。

圖1 1963年安置泰雅族人的新村位於河道旁,同年9月葛樂禮颱風水庫洩洪徹底被mheriq/摧毀。

(圖片來源:彭銳棠提供)

族群邊界在此變得清晰無比,上方是福佬人居住已久的社區,泰雅族人則被擠到河道旁的砂礫地,遠離資源,靠近危險。遷入新居地不到半年,尚未從顛沛流離中站穩腳步,再次遭遇葛樂禮颱風突襲重創,洪水傾瀉,村落瞬間成為瓦礫與泥沙之地,Batu一家剛落腳,又成災民,被迫再度遷移。那年,族人失去了安身立命的ngasal,他還只是初中二年級的少年,身體還沒來得及記住新土地的氣味,就被迫記住了風災、遷徙與開墾的傷痛。踩在砂礫與泥濘中的每一步、每一滴汗水與淚水,不只是環境的試煉,更是mheriq延續的另一種形式。

石門水庫建壩之後,淹沒區的泰雅族家園首當其衝,被蓄水的巨浪一口吞沒。祖靈的土地、先人的墓地、孩童的嬉鬧聲與炊煙的香氣,從此沉睡在湖底的靜寂中。湖面平靜,卻掩不住水下的記憶與痕跡。還有石門與枕頭山部落,雖未直接陷入水底,卻在水位上升的那一刻,失去了通往外界的道路。長年以來,生活在蓄水區範圍的居民,不僅要忍受冰冷法令的層層禁錮,還得面對集水區上游一道又一道攔砂壩築起的陰影。河流的節奏被截斷,山體在雨季崩落,土地被淹沒,化為一道道水痕。這些變化不只侵蝕了生計與家園,也在心底積成了無聲的壓力,像湖底的暗流,在一次次的爭議與不滿中,湧出水面。

II. llyung/大河與 rgyax/山頭

潺潺的gong/溪流,是族人所熟悉的,如「小河」、「小水」般,在日復一日的生活中低吟淺唱,像在腳邊輕輕跳舞,繞著部落,呢喃不語。它不張揚,卻無所不在,小孩在溪邊戲水嬉鬧、婦女洗衣談天、壯年捕撈魚蝦,水流穿過溪水沖積而成的階地,滋養作物,也灌溉著族人的記憶與日常。這是親近的水,是可以用身體去觸碰、用呼吸去感知,是族人最早學會傾聽的語言。

水庫興建完成,滾滾湖水一夕之間漫上了祖先的土地,無數條gong被截流、收攏,大水匯聚成bsilun/湖泊,一口吞沒了山徑、田畦、竹屋與靈地。這片水不再低語,它寬廣而沉默,水深難測,如一道橫亙在族人記憶與utux/祖靈之間的屏障。對族人而言,那不只是湖,更像是一張模糊、無法辨識的臉孔,既陌生又令人怯懼。從未有哪一條gong如此巨大,難以親近。取而代之的是寬闊的llyun/大河,熟悉的日常地景消失無蹤,連魚種也經歷了更迭。

圖2 一生與水為舞的Batu

(圖片來源:李慧慧提供)

圖3 Batu的ngasal/老家已被mheriq在石門水庫底。

(圖片來源:李慧慧提供)

儘管如此,族人日常語言中卻不以bsilun稱之,而稱它為llyun。但,這已不是舊時親暱的llyun,而是一條由國家力量重塑的「大河」。這條大河吞噬了部落,卻也供應著下游無數人家的生活,灌溉著平原農田,輸送城市與工業所需用水。它既是陌生的,也是必要的,是城市人血液裡的節奏,有著某種溫柔的側面。但這份溫柔,不再屬於泰雅族曾經親密的地景記憶。

llyun改寫了山林的紋理,也割裂了語言與記憶的連線。它像一道歷史的封鎖線,用深不可測的水體掩埋了族人的身體感知,奪去了與utux對話的回聲。曾經能夠以足跡與呼吸感知山林脈動的身體,如今只能佇立於湖岸,無從落腳,無話可說。葛樂禮風災過後,Batu一家無奈選擇逆流而上,回到被llyun吞沒的ngasal附近。他們不再期待平原的安穩,而是選擇回到記憶尚未沉沒的高地,那是一座筆直挺立、直指天際的rgyax/山頭,名為Cintoyan/枕頭山。rgyax如孤島,因被湖水阻斷聯外之路,卻也是族人重新擁抱土地、貼近記憶的起點。

這座rgyax,不只是地理上的高地,更是一處靈性與歷史交纏的地標。它曾是槍火交鋒之地,是族人與日本政府派出入侵鎮壓的軍隊浴血奮戰的戰場。1907年,這裡曾爆發激烈衝突的「枕頭山抗日事件」,族人兵力單薄、兵器簡陋,卻為了守護土地與utux之山,奮力抵抗。戰事延續四十餘日,族人以命相搏,與敵同歸於盡。從那一刻起,這座山頭不再只是山,而是靈的棲所,是utux與記憶共居的禁地。曾經族人只敢在白日靠近的所在,如今卻成為Batu一家,災後唯一容身之地,gyax/枕頭山是庇護,也是考驗。

石門水庫尚未蓄水之前,奎輝與枕頭山之間只隔著一條會說話的gong,那是溪流,是族人用腳掌與耳朵熟識的道路。人們踏著溪石、架著木板過水,來往自如。那是土地尚連續、祖靈之聲尚可傳遞的年代。直到llyun升起,吞噬溪谷,將流動的記憶凝結為一片深不見底的靜水。從此,兩岸斷裂,人與utux、人與土地之間的往返被阻絕。枕頭山這座rgyax,最終成了一座孤島。被llyun圍困的高地,隔絕於世界之外,也被現代治理的邏輯與地圖所遺忘。那不是人們主動選擇的樂土,而是在大水吞沒後,僅存的「殘存之地」,稱之為「枕頭山部落」。而在llyun遠處的另一側,另有一個也經歷過類似的命運的Bilus部落,Bilus係泰雅族語意為甘蔗,因該地滿佈甘蔗而得名。水庫建成後,它靠近「石門」大壩,逐漸被重新命名與再包裝,觀光取代了族語的地名,遊船代替了溪流。從此,「石門」、「仙島」聲名大噪,Bilus這個祖傳地名,卻在商業話語與旅遊地圖中沉沒。

這兩座被llyun擱淺的rgyax,走上命運的歧路,一邊成了喧囂的風景舞台,一邊成了靜默的靈性荒原;一邊被觀看,一邊拒絕被凝視。Batu就曾在這座與世隔絕的山頭生活。他所依靠的,不是制度、不是補助、不是電力,而是那一雙雙手,曾在暴雨夜撐起飄搖竹筏,也撐過llyun帶來的大水與飢荒。他在霧中、在猴子也不想攀爬的斷崖邊,從風中汲取意志,在這裡結婚成家。

他用那雙手,撐起的不只是一個家,更是整座山的信念。教會家人如何活在rgyax上低身、靜心,向土地請教,向祖靈請安,向風與霧學會謙卑與堅持。如今,每當站在枕頭山的至高點俯望整片水庫,那閃爍著幽光的llyun,就像一封從未寄出的信。信裡寫著祖靈未竟的話、遺失的田埂、沉沒的地名,還有一條再也無法返回的山徑與故鄉。

圖4 數條溪流匯聚成水庫形成llyung/大河阻斷二地通行的陸路

(圖片來源:李慧慧攝,2025/7/19)

圖5 自奎輝國小遠望如孤島的枕頭山部落,是Batu一家曾居住的rgyax/山頭。

(圖片來源:李慧慧攝,2025/7/19)

圖6 枕頭山部與對岸位於桃118市道的奎輝部落,隔著水庫大水相望。

(圖片來源:作者改繪自Google map(https://maps.app.goo.gl/PgAbUouAnaq34RaL6?g_st=al))

圖7 枕頭山部落只能靠著水路到對岸,族人自行設置的簡易碼頭。

(圖片來源:李慧慧提供)

III. pepay/竹筏與hi’/身體

清晨的枕頭山,水面像一面尚未揉皺的鏡子,倒映著天光、群山與緩緩滑動的小船,一切安詳而靜謐。平靜的大湖之下,藏著兒時Batu踩過的山徑與奔跑嬉戲的田埂,那些曾與腳掌貼合的土地,如今長眠於水影深處。自從大水覆蓋一切,原本蜿蜒於山谷的步道被切斷,只剩小船與雙手划出的水路相連。對未曾駕船的Batu一家而言,只能以最快的速度向閩客族群學習造筏,砍竹、綁繩,自製竹筏。臺語「tik-pâi」/竹筏音譯進泰雅語,成為族人口中的「pepay」。那不只是交通工具,更是文化折射,泰雅人以山為根,如今也必須學會在水上生根。pepay是返遷後枕頭山與對岸奎輝部落間唯一貼著水面呼吸的道路。

少年Batu在晨光與氤氳霧氣中,跟在父親Haruit’ 雙膝微曲、腰背隨水勢微調的身邊,學習槳葉左右交替,對準水的脈動與節拍;風起時,用hi’/身體穩住筏身,肩膀傳來細微震動,水花從縫隙滲進,濺上手臂與腿面,帶著湖水特有的涼意與氣味,緩緩划著pepay,載著弟弟妹妹穿越湖面到對岸上課。他也常將竹筏當作玩具,嘗試各種姿勢:站立、蹲坐、盤腿。即使在風浪中搖曳,他的肌肉仍與湖水默默對話。一次又一次的往返,讓他熟稔不同季節與天候的水性、風浪的語氣與流向的暗號,與水的距離不再陌生。pepay雖輕便易造,卻也脆弱易朽。為了安全,Haruit’ 向阿姆坪的客家匠人訂製木製舢舨/boto(應是日語對英文boat的借音)。船身更高,更穩,浪花難再拍上身,推進距離比竹筏更長。泰雅族原為高山族群,傳統語彙中本無「船」的概念,後來族人將現代船隻統稱為意指豬槽的qasu’,係源於船的外形與豬槽相似。

Batu為不同水流打造專用的槳,有寬闊省力,也有修長靈巧,木柄上刻著他獨有的花紋與符號,既是生活的印記,也是辨識專屬方向盤的標誌。划行、收網、轉向,他會依水勢換槳,那是讀懂湖水後的身體智慧。隨著時間推進,船加裝了馬達。速度在一瞬間被放大,油門的轟鳴取代木槳入水的節奏,改寫了湖上的時間感。然而,每當抵達定點,他總會熄火,重新握起木槳,輕輕劃開水面,讓hi’回到湖水的韻律裡,那是只有他與湖水才能聽懂的低語。

Batu的hi’ 記憶,不屬於陸地,而是屬於那片時而沉默、時而波光粼粼的llyun。這份記憶來自父親Haruit’。1950年代中葉,Haruit’ 在白色恐怖中被逮捕、囚禁八年,歸來時講臺已不再迎接他的聲音。他在家人的支持下轉身,成為第一位以水為生的部落男子。他嘗試以不同網具捕捉溪哥、吳郭魚與鯉魚,將祖先在溪流捕撈的經驗轉化到湖面,用竹編的sbuzyu’/蝦籠深入沉水區,也向閩、客漁民學新技術。日復一日撒網捕魚,不善言語的他,用手工編竹筌、補破網、讀水紋、聽風向,把這些無形知識自然傳給了Batu。

Batu緊跟在父親身後,學著pepay如何划動而水花不濺起、怎麼從水色辨認魚群。這不是言教,而是身教,透過模仿與長年的感知經驗,刻進肌肉與骨頭裡的智慧。在「做中學」的基礎上,Batu開始發展新方法,如延繩釣(臺語「放棍」,轉為泰雅語為pankun)捕鰻魚,將竹製的sbuzyu’改用塑膠製,以應高需求的魚蝦。某年寒流來得特別早,Batu發現魚不再靠近,便縮小網眼、改鉛與浮子,一次次把手伸入冰涼的水中,測試下沉速度。凍裂的手滲著血,他一語不發,那不是忍耐,而是一種深度傾聽,要聽水告訴他魚藏在哪裡。他也注意到「外來魚」破壞原有生態,再憑經驗調整捕撈方式。

夜裡,Batu常被雨聲驚醒。那不是恐懼,而是一種熟悉的召喚,深植於骨髓,像記憶中的暗號。曾經,他背著背簍奔走在暴雨中,肩上的壓痕深刻如刻印,雙手繃緊繩索的力道及網在指間拉扯的聲音,如湖中的回聲,從未遠去。當手腳因痛風而僵硬腫痛,原以為他不會再下水捕魚。然而,他又一次次順風撒網,動作依舊精準,彷彿在進行一場無聲的儀式。hi’的記憶,比語言更忠實,比筆記更深刻。那是一種對尚未全然遠去的呼喚,一個能重新連結自然、族群、utux與未來的世界。

Batu留下的不是財產,也不是紙上的筆記,而是一套寫在水面、刻在雙手上的知識體系。他的手臂穿越湖水數十載,緊繫與utux之間的連結。如今,當走在湖邊,聽見風、看見水光泛起,那不只是我的腳步聲,而是一種血脈延續的迴響,猶如遠方傳來pepay輕輕劃水的聲音,提醒我們,泰雅族人雖不生於水,卻也能以hi’的記憶,撐起水上的新生。

圖8 原民台「部落風」節目專訪,以水上獵人稱Batu。

(圖片來源:https://youtu.be/MGwr9vJRW_0?si=h-SDo 1o1jwfuDDGV,2020年7月10日上線)

圖9 Batu輕輕划著qasu’/船,以身體導航,傳承泰雅文化。

(圖片來源:李慧慧提供)

IV. kinmaki’/擁有與qmasuw/分配

Haruit’ 捕魚總是手提一只如今在臺灣仍常見、帶著懷舊氣息的提袋,閩客稱之為kachiya。他笑著說:「裝滿它就夠了,今天可以交差了。」對他來說,捕魚從不是競賽,也不是用來證明能力的數字遊戲。在遼闊的湖面上,魚多魚少,從不由人強求。當族人問他:「kinmaki’ ga ryax soni?」/「今天有收穫嗎?」Haruit’ 總是帶著微笑回答:「ha ungat nnyaq na utux lwiy?」/「祖靈怎會不給呢?」阿公深信,每一次前往llyun捕魚,所得到的kinmaki’/擁有,都是由utux smpung/神靈衡量的結果。那不是他能決定的,而是自然與神靈的賜予。

他從不貪多,只求剛剛好。kinmaki’/擁有能夠讓他qmasuw/分配,一部分買瓶米酒,自家留些溫飽,其餘再賣給部落裡需要的族人。這不只是生活方式,更是一種倫理。魚蝦在他手中,不只是維生的資源,更是一種恩典的流動、一份責任的傳遞。他以泰雅的qmasuw精神,讓kinmaki’ 成為有意義的事。他最滿足的,不過是一點零用錢,再添上一瓶紅標米酒,便笑著說「夠了」。這樣的日常,是他在白色恐怖的陰影之下,以最溫柔、最自足的方式,為自己,也為家人,重新打造出一種有尊嚴的生活。

Haruit’ 最喜歡的時刻,是一個人划著pepay,在晨霧未散或黃昏低垂的湖面上獨酌,看著山影倒映水中,任由記憶隨著漣漪一層層浮現。他怕把酒帶回家會被沒收,便把酒瓶藏在湖邊某處角落。每當想喝一口,就划向那片只屬於他避風之地。奇妙的是,不論多醉,他總能穩穩地划回岸邊,那不是靠意志或理智完成的返航,而是一種信任,早已與湖水合一,刻印在肌肉與骨頭裡。Batu跟隨著Haruit’ 的身影,在傍晚的水庫,風靜,光斜,從llyun緩緩划來。膝蓋微彎,隨小船輕晃,他與水早有默契。這條歸途,是hi’ 反覆記憶的軌跡。湖邊,每一階高低不一的石頭,都像他身上某節骨頭,熟悉得不需視線確認。

石門水庫竣工後,觀光業如同漫溢的湖水般四散開來。「蓬萊仙島」、「活魚三吃」、「湖畔餐廳」、「碼頭遊艇」、「登山健走」、「釣客如織」……這些行銷標語,一點一滴地形塑出水庫的新形象,也悄悄抬升了湖中魚蝦的經濟價值,轉瞬間,聲名遠播。湖畔的活魚餐廳香氣四溢,生意興隆,甚至桃園、中壢的商家也會專程開車上山,只為搶購一簍剛從湖面撈起的鮮貨。那個時代的捕魚人,有來自平地的閩南人、客家人,也有像Batu一樣來自山林的泰雅族人。他們有的定居湖邊,有的遷往山腰,語言不同、風俗各異,卻都以hi’實踐著一句樸素的老話:「靠山吃山,靠水吃水。」每個人都依自己的方式,延續著與水親近、與魚共生的技藝。

在捕魚的圈子裡,分工明確、各有盤商,彼此之間早已培養出默契,自然分流,少有爭執。久而久之,這片湖水孕育出一套自給自足、井然有序的水域經濟體系。Batu在水庫捕捉魚蝦kinmaki’的概念,也同於Haruit’,每一天的收獲是來自於utux的恩賜,對於魚蝦的qmasuw也是來自一套母文化的gaga邏輯,這是族人代代相傳的生活規範與倫理準則。Batu不記帳,也不寫單。他靠的是一套內嵌於hi’的記憶與倫理。那記憶雖不像數字般準確,卻從未出錯。哪家店家快缺貨了,誰家冰箱空了、誰家yutas/阿公或yaki/阿嬤牙齒不好、誰曾借他船具、誰照顧過他女兒、誰有恩於家人等資訊都存在他的手裡、背裡、膝蓋的動作裡。接下來親送漁獲,一一登門,如同舉行一場獨有的、日復一日的分配儀式。

每當賣魚時,即使有未曾往來的商家開出高價、大量收購,他依然優先供應長年配合的熟客;剩餘的魚則收進冷凍庫,留作自用或分送部落親友。對於魚蝦的qmasuw從不記帳、不言明,卻從不差錯。他的hi’裡彷彿內建了一套無形的記憶裝置,知道哪尾該賣、哪尾該留、哪尾該送。那不是計算出來的選擇,而是一種經年累月、在捕撈與分享、分配之間,人與水交織出來的gaga直覺倫理。

有多次,Batu與老友邊喝酒邊談往事,話未出口,語氣裡早藏不住驕傲,他說:「早期湖裡的蝦多得像雲一樣浮動,一籠下去,就能撈起二十幾公斤,輕輕鬆鬆換來四、五千元,比工廠工人整整一個月的薪水還高。」事實上,Batu從未將捕魚視為主業,而是一種休閒。船怎麼開、網怎麼撒、魚怎麼分,這不僅是技藝,而是一種生活節奏,一種hi’裡頭自然流動的慣習。那艘Haruit’留下的小船,連同漁網、技巧與經驗,一併傳到了Batu手中。

1946年起,臺灣各地陸續實施村里長民選,小小的原鄉部落也被納入國家治理體系。在傳統mrhuw/家族族長制度之外,族人開始透過選票,選出超越血緣與部落組織的政治領袖「村長」(族語則是自中文音譯為soncyo),主持公共事務。奎輝村於1970年代自長興村獨立,正式設村。1978年,Batu以未滿30歲之姿,當選為奎輝村村長,成為復興鄉自治史上最年輕的民選soncyo,並連選連任。Batu性格熱情、好客,凡事親力親為,積極投入公共事務。從開路修橋到協助族人申請補助,無不親自奔走,甚至經常自掏腰包,出力又出錢。這份毫不保留的付出,贏得族人敬重,卻也讓他背負沈重的債務。最終,不得不離開部落,到都市工廠謀生。

即便如此,只要有空,Batu還是會划著小船,回到熟悉的水庫捕魚。他是不願與湖水、土地、記憶深處斷裂的村長。他的生活,如同一張緊密編織的網,捕捉的不僅是魚蝦,更是時間的縫隙、族群的牽絆與父親的責任。他身兼多重身分:是一名父親、人人敬重的村長、工廠勞工、泰雅之子。那張小網,織進了Batu的勞動,也編進了他的愛與承擔。然而,好景不常。1980年代以後,政府對水源區制定層層法令,限制土地與水域的使用,水庫觀光逐漸退潮。湖邊飯店接連歇業,餐廳門可羅雀。以往主動上門收購魚貨的商家不再出現,Batu也不再等待。他從被動的等待者,變成主動的行動者,出發一一拜訪復興區熱鬧的角板山與三民商街的餐館。他沒有華麗的推銷話術,也不會以低價競爭。他的誠意與信用,寫在那張經風吹日曬的臉。他常說:「送一尾大的,表示我的誠意。」對他而言,多送一包魚蝦,就是最直接的信任與情誼。合作關係也就在這樣的互動中慢慢建立起來。販售方式雖然改變了,但他不向命運低頭、不計較的老派精神,始終如一。

圖10 Batu捕捉大尾鱸鰻,認為是utux所恩賜,與親友一同分享。

(圖片來源:李慧慧提供)

圖11 Batu自行研發水庫珍珠蝦餅,受人喜歡。

(圖片來源:李慧慧提供)

年紀漸長後,Batu捕魚的速度慢了,眼見家中冰箱堆滿的魚蝦,他想方設法,將這些湖中產物轉化為另一種生產方式。從研發炸溪哥、炸溪蝦與蝦餅,他一路從臺七線榮華大壩旁的流動攤販,到桃118縣道自家門前,開起了名為「羅馬線土雞城」的小餐館。Batu賣的,從不只是親手捕撈的魚、親手飼養的雞,更是一生積累的技藝、汗水與誠信。只要開店,必有來客,直到Batu的太太中風,廚房火熄了,土雞城不得不劃下句點。

Batu與水庫的聯繫從未斷過。即便健康早已亮起紅燈,仍會偷偷划船出湖,像年輕時那樣,從容地下網、收網、選魚。他的腳認得湖底的路,手識得水的脾氣,心仍記得晨霧裡曾聽過的鳥鳴。對他而言,魚不只是水庫的收穫,更是倫理的載體。分送魚蝦從不秤重,標準不是市場價格,而是人情與記憶。那些魚,從不是多餘的,而是他的身體早已記住要送給誰。某天,他彎腰從水桶裡撈出三尾鮮活的吳郭魚,裝進泛白的塑膠袋中,表示要送給年邁的阿公Yumin,是一位課長的父親,而這位課長正是女兒初入公職時,對她照顧有加的人。他說:「這尾魚給阿公Yumin,他年紀大了,這魚肉細嫩、沒什麼刺,適合煮湯補身。」那是Batu一早就為阿公Yumin預留的。

女兒的指導老師每每上山釣魚,不論他是否真能料理這些魚,或是否喜歡吃,Batu總是熱情款待,不顧老師婉拒,最後以強迫的方式,仍將幾尾肥美的大魚塞進後車廂,還補上一句:「這幾尾比較大,是要送給我們家的大恩人。」他以魚傳達老師照顧女兒這份情義的回報。

Batu不只是捕魚者,更是透過魚獲進行分配的人。他宛如一條流動的記憶之河,牽引著人與人之間的往來與情感。每一次pepay出去與歸岸,都是一場無聲的儀式。他不只賣魚,也回應每一段的情誼。分送的魚,是禮物,不是商品,是記憶的容器,也是社會網絡地圖。當他背著waya/竹簍,滿身汗水地走上部落山徑,那不只是運送食物的勞動身影,而是一位泰雅老人,以每一步腳印、每一尾魚的去處,織就一生對人的回應。他行走的雖慢了但穩,每一步,都踩在身體記憶的年輪上。每一尾魚,都載著一段深藏的情感。他的腳,知道哪一戶門前該停下。他的勞動不是計算,而是一種行動中的記憶、一種日常裡的回應,以魚織出一張族群關係網。他老了,話少了,但qmasuw的方式,依然準確、溫柔,如同對生命本身的回饋。那不是功利目的的買賣,那是身體記憶情誼的愛。

Batu送出的,從來不只是魚蝦。那些裝進提袋、送往親友家的湖中產物,其實是以行動傳承的文化價值,那不是寫在紙上的經濟學,而是一種根植於泰雅gaga文化,透過qmasu傳遞出的信任與愛。這依循gaga而行,不是抽象概念,而是嵌入生活的規訓與責任。從Haruit’ 到Batu,這套價值不是靠言語傳授,而是透過一次次的實踐,誰該優先,誰剛生病,誰孩子剛出生,送魚的身影,代代相傳。他走後,讓人深刻體會到,對魚獲的kinmaki’/擁有與qmasu/分配,不只是勞動與技藝的結果,更是實踐文化的信念,是他對摰愛的家人與親友無聲且無私的奉獻。他像魚,沉靜地來回於水面與岸邊之間,從不誇耀,只將最豐盈的留下給所愛的人。他入水如魚得水,也以魚為禮,完成了對人情義理的踐行。

V. insuna/生命與psaniq/禁忌

Batu曾有數次救人的英勇義舉。其中一次,他在水庫捕魚時,遠遠看見一艘即將翻覆的船,載了十數人。看到船翻的瞬間,在沒有任何防護措施,第一時間不是思考「如何去救?」。事後回想,Batu說:「看到人掉下去,本來就要救,那是應該的。」語氣平穩得像在談天氣,沒有絲毫誇張或炫耀。那不是一種選擇,而是一種反射。眼前的船翻了,人落水了,他沒多想,雙腳早已蹬離船板,向湖面撲去。那不是思考的結果,而是文化記憶早化為信念與倫理,刻入肌肉裡的行動,如同多年前Haruit’ 教他下水的姿勢,身體比語言更早知道該怎麼做。

Batu深信人的insuna/生命是utux所賜予的,當遇到意外時是有人違反了psaniq/禁忌,utux會給予懲罰。然而utux並非單一面貌,有善靈/blaq na utux,護佑子孫的祖先,在暗處調和禍福;也有惡靈/yaqih na utux,潛伏在意外與災厄之中。那次翻船,對他而言,就是遇上了yaqih na utux,而能被平安救起,則是因為blaq na utux從中相助。在泰雅族文化中,這樣的意外屬於psaniq的提醒,不可等閒視之,須以一連串的儀式與祖靈及諸靈進行sbalay/和解。那天傍晚,Batu自掏腰包買了幾瓶米酒、幾道簡單的菜,與一同參與救援的人及獲救者舉杯,敬utux/祖靈,感謝祂的庇佑。深信utux/萬物有靈的Batu知道,湖邊的酒菜不是慶功,而是獻給天、湖與utux,藉以安撫好靈,遠避惡靈。

當時,Batu的太太一得知他涉險救人,立刻準備了一套乾淨衣褲,托人送去湖邊,以便梳洗潔淨後換上,原著的衣物不得帶回,直接棄置於野外。回到家時,門前早已備妥一盆鹽水,要Batu先以鹽水洗手洗臉,才能跨進家門。這些看似日常的舉動,實則是一場身體與災難劃界的結尾與潔淨儀式。他的hi’不只是救人的工具,更是封存災厄的容器。他不是英雄,也從未自詡為英雄。他是深信utux的泰雅族男人,要用hi’守住災難的邊界,也守住群體的安穩與尊嚴。

人救起來之後,隨著觀光業者、救起者及其家屬陸續送來紅包與禮品,他一一推辭。有人不解,說他太固執,女兒疑惑問他:「我們家ungat pila/沒錢,為什麼不收下?」,他淡淡地回應:「這是意外,不要讓它留在我們身上。」在泰雅族文化中,災難若被回報、被誇耀、被物質化,就會「變成一件事」,成為一股會延續下去的力量,像瘟疫般在群體中擴散,族語稱之為mqqzyu/傳染,是一種靈性的傳染,絕非小事。Batu深知,hi’既是utux信仰與gaga規範的載體,也是倫理邊界的最後防線。

gaga所形塑的共負罪責體系中,錯誤與災厄從不屬於個人,而是集體共同承擔的重擔。他的「不收」,既不是出於潔身自愛,也不是道德的姿態,而是一道以hi’劃出的界線,切斷災難與回報之間可能持續的牽連,也保護了整個家族與部落,免於被yaqih na utux/惡靈纏身。在gaga的信仰中,災厄若未被「妥善處理」,便會如影隨形地重現,影響整個群體的命運。以「不收」完成信仰中的「中止」儀式,讓翻船意外止於當下、不再擴延。

Batu選擇與眾人共飲、謝靈,而非接受金錢回饋,讓hi’進入一場集體感恩的儀式,而不是變成利益交換的容器。當人們圍坐、舉杯、交談、感謝utux,那不僅是一場聚會,而是一種透過hi’的記憶所內化的儀式。酒進入體內,象徵神靈與祖靈的力量穿越肉身,進入人心的utux信仰,不再只是語言或思想,而是具體而微地進入血液與骨骼。對他來說,感謝utux的行動,使他從一個勞動者、救援者,轉化為一種「地方信仰的媒介」。他的行為,不再只是個人的選擇,而是具象實踐「祖靈保佑」、「天地感恩」這套信仰體系。他的hi’成為承載地方信仰、文化價值與社會倫理的容器。

他的手曾救人於危難,腳深植於熟悉的湖底,他的行動讓utux得以被感謝、社群得以被凝聚。這就是hi’的力量,一種被歲月訓練過、被文化形塑過、也被社群信賴。他參與這個世界,不是為了回報或交換,而是以行動形塑的世界觀,是建立在社群連結與天地敬畏之上。內化gaga的規訓與倫理,助人不是抉擇,而是一種「不幫會不安」的慣性。在無意識中做出正確的事,那不是英勇的衝動,而是化解psaniq/禁忌,延續insuna/生命。

VI. qwas/歌聲與gaga/文化

在因水庫變貌的大地上,Batu留下了一生的足跡。日升月落之間,與湖水共舞、魚群周旋、網線纏綿。他是熟悉水域氣味與脈動的泰雅獵人,不是山林的獵者,而是讀懂水文的獵人。他用筋骨與水搏感情,也用記憶擁抱自己,彷彿一座流動的地誌,記錄著變遷與守護的痕跡。他愛唱歌,qwas/歌聲不只是旋律,更是一種情感的轉譯,是向這片湖、向utux、也向家人訴說心事的方式。那qwas蘊含的不只是個人的情感,更承載著泰雅族的gaga,一套規訓身體、情感與倫理的生命指南。唱的不只是歌,而是從部落祖訓中學來的生活之道,是一種活在聲音裡的記憶。

在Batu一生反覆吟唱的旋律中,有兩首歌特別深繫心底:一首是〈綠島小夜曲〉,那是他對遠方與過往柔情的召喚;另一首是〈友情〉,唱的是他重視的人際情誼,也是用行動實踐的價值信仰。這些qwas,在遲暮之年化作他與世界告別的語言,也成了回望他的身影時,仍可聽見的心音。

傍晚時分,水庫的風靜了下來,連湖面都如一面尚未被碰觸的鏡子,明亮而清澈。只有一艘小船和Batu的qwas,輕輕劃破這片靜謐。他常是一人划著小船到湖上收網,坐在船尾,hi’穩穩地貼著船身的律動,嘴唇輕抿,哼起〈綠島小夜曲〉──「這綠島像一隻船,在月夜裡搖啊搖,姑娘呀妳也在我的心海裡飄呀飄……」。那旋律輕得像風,也像藏在心底的舊事,偶爾吹起口哨,與歌聲交織,一邊收網、一邊哼唱,音符如水面上的漣漪,一圈圈展開,擴散至整個湖心,盪進記憶的深處。他從未說過那位姑娘是誰,或許那是青春歲月裡一段難以言說的柔情。那qwas既是對過往的追憶,也是與自己對話的方式。在湖面上,他安靜地勞動,而心,則在那首歌的牽引下,回到年輕時的悸動與思念。

這段情感始終沒有越界。愛家的Batu堅持與克制,來自於內化的gaga/文化,那不只是祖訓,更是指引他一生行動的倫理準則。他的愛不是張揚的,而是像湖水一樣深遠,靜靜地、穩穩地承載著生活的重量。他不會在家裡唱這首歌,只在那片屬於孤獨與寧靜的湖面上,讓qwas與水流交換秘密,是在靜夜湖面中與記憶的獨語,身影孤單,心靈卻不空虛。qwas是對那段青春的低語,是對無法實現的思念的擁抱。不需要觀眾,只有那月光、樹的倒影,以及熟悉的湖光山色。他跟著撐槳的肌肉節奏、起網時腳下的平衡、吹哨時唇間的力道,都是內在情感節拍的記憶,展現一個泰雅族男人,不說出口的溫柔與忠誠,都交給湖水承載。qwas成了他身體裡的一條情感暗河。

當他回到陸地,就轉換了角色,成為最重視朋友的人。〈綠島小夜曲〉是情歌,那麼〈友情〉這首歌則是生命宣言。他常說:「不喝酒,就沒有朋友。」不是醉話,而是一種對人與人之間義氣的理解。那是唱活了從小在部落裡所學的gaga:「友情人人都需要友情,不能孤獨走上人生旅程……」他總是大聲唱,唱到臉紅,唱到身邊的朋友都被qwas感染。這不是唱給某一個人,是唱給整個群體,是對朋友的承諾與行動。以酒、以歌、以手的拍打與擁抱,實踐gaga中「不要忘了親友」及「共享」的核心價值。從水庫回來,常會帶著新鮮的魚蝦與朋友分享,這不是純粹的分送食物,也是一種捕魚後分配與共享的gaga節奏,讓每個人參與他生活世界的成果,也共同承擔utux的恩賜與責任。喝酒唱歌,不是放縱,而是情感的釋放,是身為一個男人、一位泰雅族成員的責任與快樂。

朋友們知道,只要有Batu在,就會有酒、有笑聲、有誠懇的陪伴。高唱著「誠懇相互勉勵,閃耀著友情的光輝,讓那友情溫暖你心胸……」,手勢豐富,眼裡常帶著濕潤,不是醉了,是流露真摰的情感;不是表演,是身體流淌出來的gaga。在桌邊高聲qwas唱出的音符,從嗓音、舉杯的手臂、與人對飲的眼神中都可讀出,對朋友的誠懇、對生命的敬重、對gaga的延續,傳遞gaga價值,也是表達情感的活地圖。他唱的每一首歌,在湖面上,是情的低語;在酒席間,是義的回聲。從水庫的孤影獨舟,到酒桌上爽朗的身影,總在兩首歌之間來回穿梭。在大口喝酒、大聲笑出的每一個瞬間裡,qwas成為他承載愛與情義的行舟,盛滿了對人、對水、對土地的深情。

Batu深知,能在人生水面上如魚來去,是utux的庇佑與恩賜。魚,是這個家的支柱;而他的一生無怨無悔地奉獻給摯愛的家人與親友。他就像〈綠島小夜曲〉中所唱的qasu’/船,在水面上輕輕搖啊搖,在朋友心中暖啊暖,從未真正遠去。雖然他不擅以族語唱歌,但他的歌聲早已透過日常的行動,實踐了泰雅族gaga文化的核心,那是一種對人、對自然、對utux的承諾與責任。他與水合一,自身如魚,穿梭其間,也像船一般,在人群間傳遞溫情。他是人與水的橋梁,是愛與情誼的化身。

VII. 尾筆:qwalax/雨水與mramat/思念

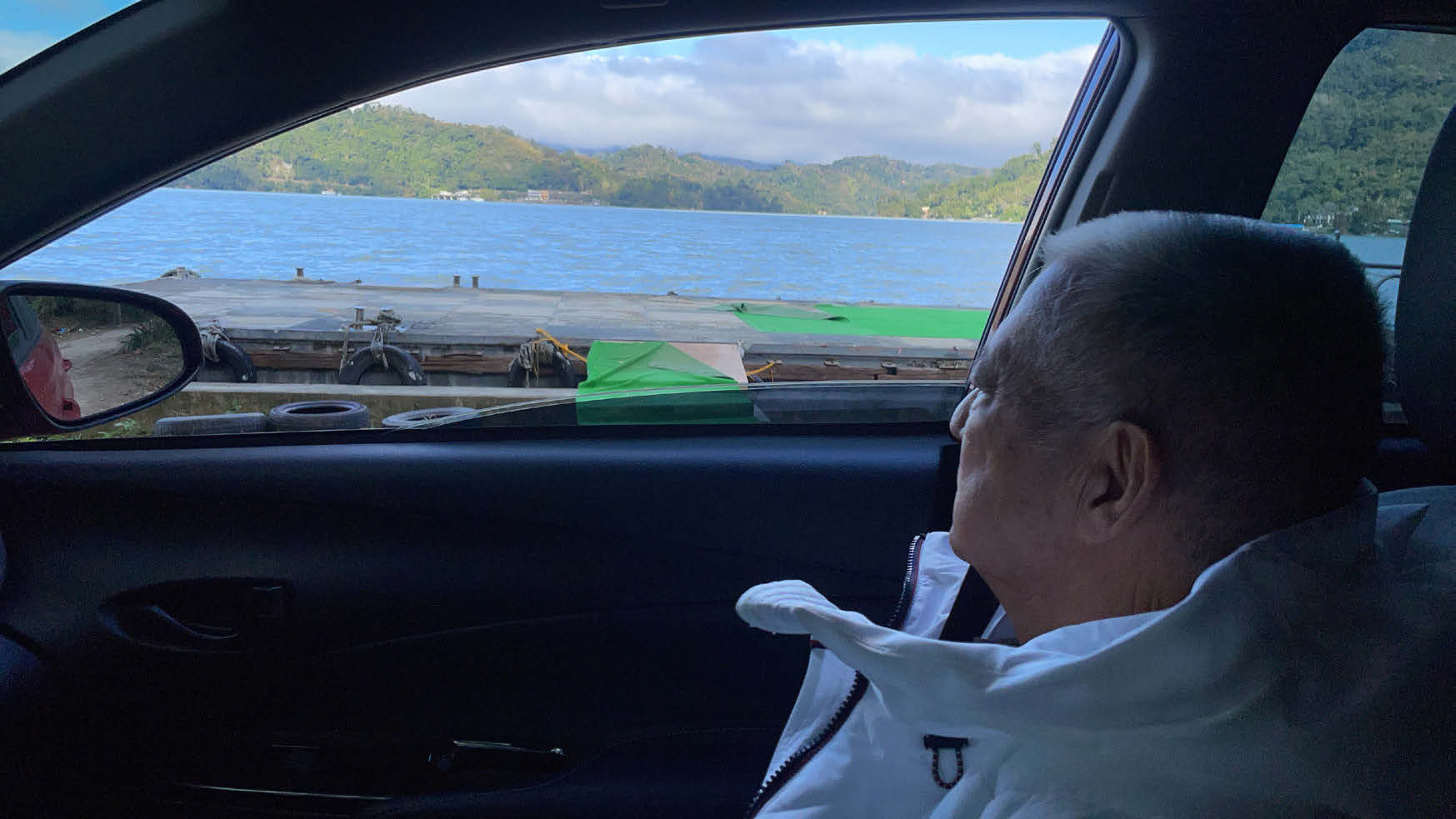

2024月12月7日,Batu從醫院回家。女兒問他:「想去哪裡?」他閉著眼,輕聲說:「帶我去看看水庫。」女兒開車載著他,繞著石門水庫緩緩行駛。他已無力下車,只能搖下車窗,任風灌進車內。風裡夾著濕氣,掠過他枯瘦的臉龐。他望著熟悉的水面許久,一語不發。那不是語言的告別,而是hi’的凝視,他用最後的眼神,向陪伴他一生的水域,深深道謝與道別。

2025年3月4日深夜,hopa qwalax/雷聲滾動,暴雨如瀉。那正是他年輕時捕魚的天氣。他曾在這樣的深夜驚醒,心繫尚未收妥的船隻與工具。家人們守在他的床邊,像從前那樣等他被驚雷喚醒,但他再也沒睜開眼。天微亮時,他靜靜離去,彷彿一尾年邁的魚,悄然沉入湖底。

slhaw/喪期守靈期間,親友從各地趕來,除了部落族親,還有人從臺北、臺中前來,也有多年未見的親友。有送豬、送雞、送菜,有人送來止不住的淚水。大家敬稱他為「老村長」,說他豪邁熱情,總是笑著助人,也記得他醉後的笑話和救人的事蹟。3月15日在他人生的畢業典禮,儀式選在家前廣場,那是他一生中最常蹲坐、最熟悉的地方。鋪著水泥的地面,留有他長年曬著修補漁網的背影,也吸飽了魚網與湖水混合的鹹味。那裡是他曾扛著滿簍魚獲回家,也曾對著空冰箱說:「沒關係,再抓就有。」他雖不再說話,但依然在場,只是成為空氣中一線潮濕、一道照進記憶的光。

告別之日原本晴朗,直到二女兒代表家人致詞,向Batu訴說:「這麼多人來送您,是因為您待人誠懇、做人成功,與朋友結下深厚的情誼。」話語剛落,天色陡變。彷彿他在天上聽見了,手輕輕一揮,烏雲翻滾,hopa na qwalax/大雨傾瀉而下。雨水沿著帳篷潑入會場,濕了花圈,也濕了腳邊的地板。沒有人躲雨,大家站著,讓雨水洗過hi’。那不是普通的雨。那是他從水庫帶來的水,是llyun飄來的雨,是他人生的印記,是utux替他洗塵的儀式。會場有人輕語:「nyan la Batu’ta! Pinnaras nya qwalax qani.」/「我們的Batu回來了,這雨是他帶來的」。在場的人相信,那場雨來自hongu utux/祖靈之橋。Batu已經通過考驗,成為能夠呼風喚雨的utux/祖靈,來向親友告別,感謝大家的愛。

親友們站在qwalax/大雨中不退,任雨水從腳邊流過,讓他的靈魂再次經過,與他們說再見。並告訴他們:別忘了這片水,也別忘了用hi’實踐祖訓的泰雅男人。他一生與水為伴,最終也歸於水的懷抱。親友懷念著Batu用雙手與汗水為親人築起生活的岸,用hi’書寫泰雅族的gaga文化,在大雨中唱起〈友情〉,以他最愛的qwas,一起mramat/思念他。

Batu走了,但他不只是個捕魚的人。他是一座會走路的圖書館,是將族群gaga寫在身體上的活體文獻。在傳統泰雅社會裡,男人多半朝向山林狩獵、開墾、務農,是gaga中的典範角色。但他選擇了另一條路,向水而行。當大片山地被石門水庫吞沒、當熟悉的山徑成了水底沉沒的記憶,他沒選擇離開,也沒選擇抱怨,而是轉身投入水的懷抱,成為水上生活的開拓者。「靠山吃山,靠水吃水。」原本只是泰雅人順應自然的智慧,在他口中卻成了重塑生活的哲學。當祖先耕作的山地沉入水庫,成為湖底無聲的回憶,他沒有怨,也沒有退,而是撐起一艘竹筏,用雙手與水對話,划出一條自己的人生路。

那時,並不是所有人都懂他的選擇。誰能想像,一位泰雅男人不上山打獵、不下田耕作,竟轉身投向水庫,以捕魚維生呢?在傳統與期待的夾縫中,他沒多解釋,也從不辯駁,只是用行動,一次又一次地證明:水上,也可以站得穩,也能活得好。為何選擇如此的人生道路,寡言的他在酒後才道出真心話:「我不是為我自己,是在幫你們鋪路,要讓你們有更好的生活。」他不是走舊路的人,而是替後人另闢新徑的人。展現了個人的適應力,也體現了文化的延展性。

在水上重新站穩腳步的那一刻,他不只是延續了泰雅人順應自然的智慧,更在限制中找到出路,開創新局。pepay成了他的教室,湖水成了他的語言。他用身體與水對話,將技藝化為知識,守住utux信仰。他總說,水裡也有utux,不能任意妄為。因此捕魚有度,不貪多取盡,堅持適可而止的節制之道。那不只是技藝的選擇,更是一種信念的堅守。他以行動守住泰雅人與自然的盟約,讓「與自然共生」不只是口號,而是一場日復一日,身體力行的文化實踐。

在遷徙與失根的歷史遽變中,Batu承載了族群的動盪與不安,也以智慧與勇氣,為家人與部落踏出一條從山林轉向水域的路。直到今日回望,才真正明白他所謂的捕魚,不只是生計,而是在為下一代舖路造福,一條通往未來的、在水上延伸的道路。

圖12 Batu穿著印有「綠島」的上衣,唱著他最愛的〈友情〉。

(圖片來源:李慧慧提供)

圖13 Batu凝視著大水與他一生最愛的llyun,深深地道謝與道別。

(圖片來源:李慧慧攝,2024/12/7)