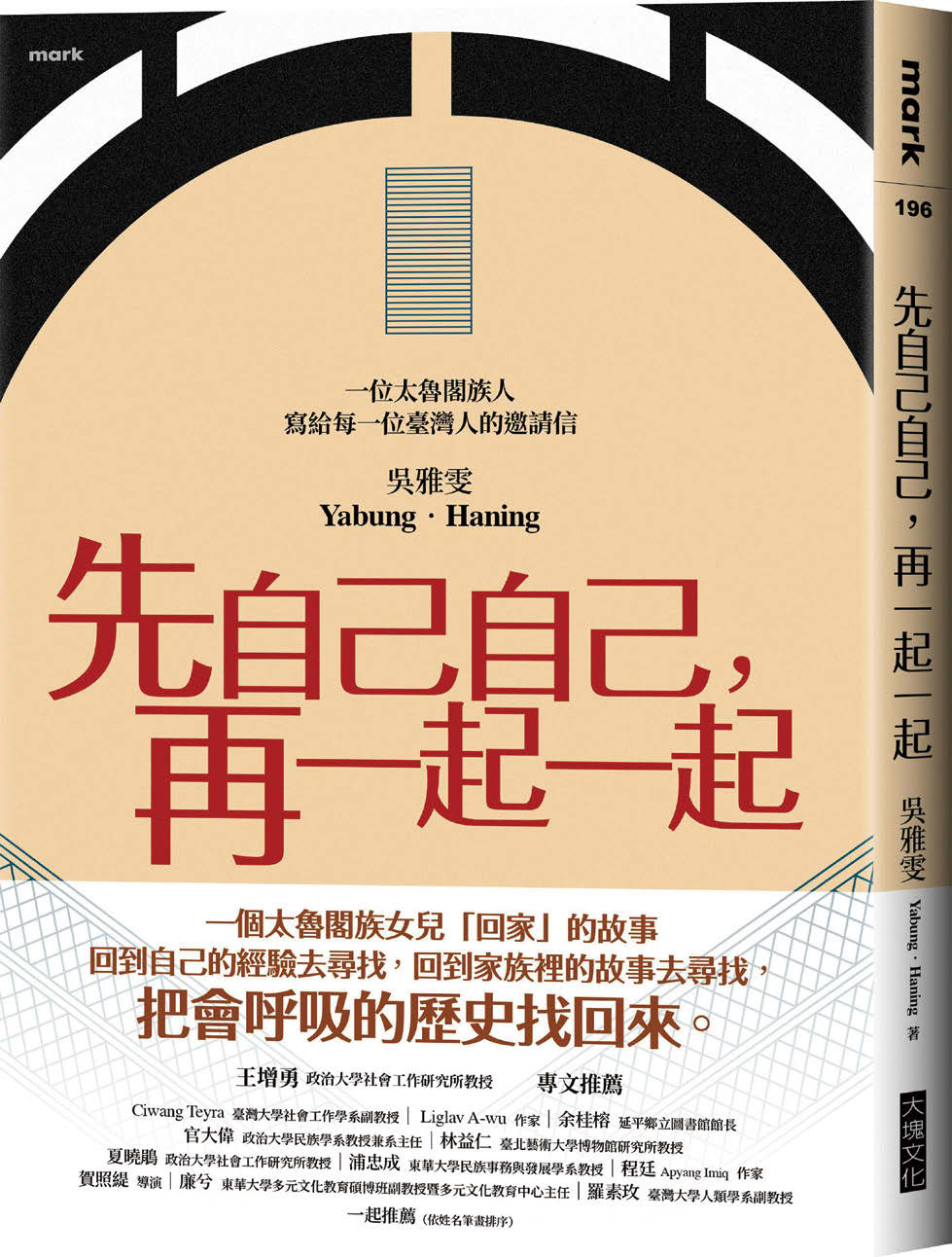

《先自己自己,再一起一起》

新書視窗

第64期

2025/08

文/高潔茜

高潔茜

國立臺灣大學森林環境暨資源學系學生

作者:吳雅雯 Yabung.Haning

出版社:臺北:大塊文化出版股份有限公司

出版日期:2024年9月

ISBN:978-626-7483-42-8

作者吳雅雯Yabung.Haning是成長於花蓮縣秀林鄉加灣部落的太魯閣族人。如今,她嫁到新北市板橋,練習作為第一代遷移的都市原住民部落婦女。除此之外,她也是社工員、居家照顧服務員、族群工作者,及日文口譯員。在多重角色之間, 她在這本書中回想自己的族群意識何時萌芽。透過與他人、與土地、與靈之間建立關係的過程,她用不同的「對話」方式找到自己。

作者在書封上寫道:「讓知識從自己的文化裡長出來,不斷地回到歷史與生活裡去看,不斷地去對話……」可見她關注的「對話」,不限於與他人,也包含與自己、與家人、與族群,甚至與整個臺灣的對話。而這樣的對話,橫跨過去、現在,還有將來。換言之,作者以「我是怎樣變成現在的我?」的自我敘事方式,展開與自己的對話。她也從太魯閣族正名運動的歷史脈絡中,與自己的家人進行對話。不僅如此,作者在自己的專業領域中,也與學術界、政治界,乃至世界上其他人進行對話時,仍不斷地回答「我是誰」這個人生大哉問。

書中提到:「原來語言不一定是我們習慣對話的方式,而媒介物質也不是只有一種」 。可見作者意識到,「對話」其實存在著不同的形式。除了一般人能夠理解的「有問有答」之外,書中也出現許多透過「講故事」進行的對話,甚至還有「不說話」的對話(圖1)。

圖1 「他講這些故事就是邀請你來到他的山林生活當中,感受他所感受到的,然後希望你能理解他的明白。」(頁200)

(圖片來源:吳雅雯攝,2017/9/15)

首先,透過本書,我發現「有問有答」的對話並不總是直來直往,而可能會出現幾種不同的結果:第一,對話當下似乎答非所問,卻意外地讓答案更貼近問題本身。第二,答案有時不會只侷限於提問的問題,有時因被理解,而願意給予更多的答覆。第三,似乎意不在提問也沒有回答,卻以對話來表達情緒和感受。第四,因為對話帶來了勇氣和理解。

在「有問有答」的對話中,我們看到,人和人之間的互動,不只是當面答話與對證,也不只是相互交談、接觸和談判。對作者來說,這些對話也是認識自我、理解族群及建立內在力量的重要途徑。透過對話,作者可以從質疑自己身份到接納自己,從自我孤立到建立與族群的深層連結。

接著,透過「講故事」的對話,作者帶著更深入的思考,提出更多的疑問,向身邊的人展開更多詢問。她雖然沒有特別提到問了什麼問題,但從書中可以看到,許多受訪者鉅細靡遺講述自己的故事,這些故事反過來引領作者更靠近自己,踏上尋找自我認同之旅。

在太魯閣族文化中,和靈有關的信仰、歷史和個人經驗交織成豐富的族群敘事,同時也影響作者對自己的身分認同。透過「講故事」的對話方式,她展現出族群敘事與個人認同間的掙扎與啟發。例如,靈與gaya的故事,反映太魯閣族傳統文化中的價值,卻也讓作者迷失在族群歷史的洪流中;小阿姨的故事,揭示了資本主義如何侵蝕部落文化,讓族人內化外界的偏見,甚至引發自我鄙視;最終,藉由水源部落和織布文化的故事,她看見個人經驗原來不僅能延續集體記憶,還能建立自我認同。因此,「講故事」的對話不只是敘說,更能幫助作者更接近自我與族群的真實關係。

最後,作者提到,還有一種「不說話」的對話,必須要在現場用身體去感受、去學習(圖2)。當「有問有答」的對話讓她開始發現自我,「講故事」讓她更接近自我與族群,「不說話」的對話則讓她與自己、與環境、與歷史對話。透過朋友Ipiq的織布故事,作者看見織布如何成為與家庭、與族群對話的媒介──它不僅凝聚家庭關係,也激發族群的歸屬感與認同感。正是透過「不說話」的行動,讓作者更確定自我認同,並能與家庭、族群及歷史共同前行。

圖2 在現場用身體去感受與學習

(圖片來源:吳雅雯攝,2017/10/15)

在本書中,我認為共有「有問有答」、「講故事」以及「不說話」三種對話形式──分別從不同層面引領作者走向自我與族群認同的道路。這三種形式,共同構成她成長與探索認同的過程:「有問有答」引導她找到答案,「講故事」幫助她找到定位,而「不說話」則讓她在觀察中實現與自我和族群的連結。這些對話,不只是溝通方式,更是她理解自己、認同文化與追尋未來的多重力量。最終,她成為「先自己自己,再一起一起」的太魯閣族。

我特別喜歡作者提到的「視框移動」概念。我覺得,那就是她的「先自己自己,再一起一起」的重點。

更多的了解,成為更貼心的人:更貼近自己、更貼近家庭、更貼近族群。也因此,她有更多說故事和聽故事的能力。從自己出發,再和大家一起回到自己。