期待!──「bulabulay原民之耀」特展的已然與未然

時事快遞

第64期

2025/08

文/謝世忠

謝世忠

「bulabulay原民之耀──臺灣原住民族經典文物聯展暨巡迴展」學術總監

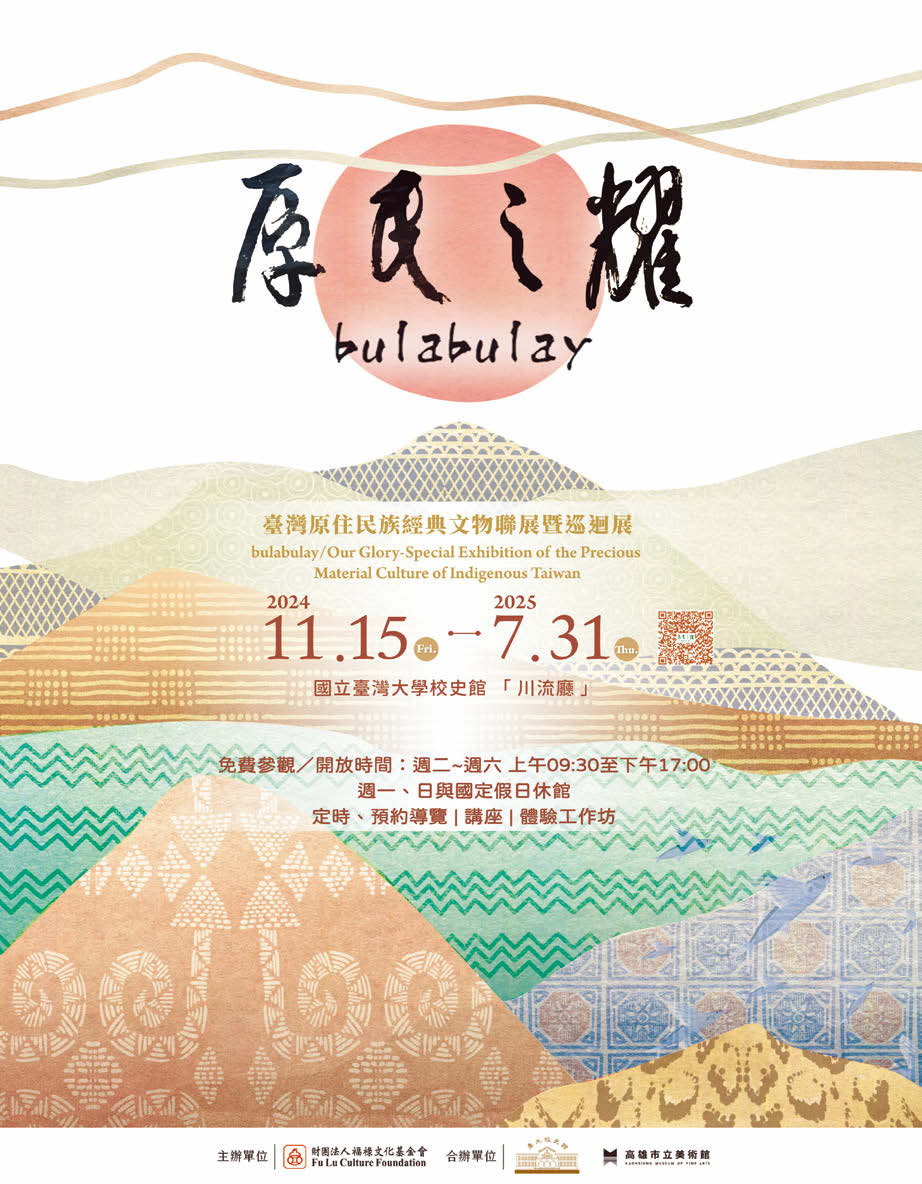

由福祿文化基金會主辦,在國立臺灣大學校史館展出「bulabulay原民之耀──臺灣原住民族經典文物聯展暨巡迴展」(圖1、圖2、圖3),將於7月31日卸下八個半月的臺北任務,之後轉至高雄市立美術館續展三個月。策展人基金會執行長李莎莉堅定不移地強調此等精品是經典,也是今典(圖4)。亦即,來自全國各地十九處的展品,除了被認為是原民傳統美學代表者之外,更有顯現新世代創意的當下驚艷。在最高學府展出,出版了一本細緻圖錄論著,加上按月進行的八場學者專家講座(圖5),以及龐大志工團和大家穿著的泰雅族披肩制服,各項配備完全,眾人一起推廣特展,也期望文物與文化的連結效應,足以潛移默化,帶來一定程度的學習臺灣好知識。

圖1 臺大展覽主視覺

(圖片來源:謝世忠提供)

圖2 2024年11月16日特展開幕來賓報到

(圖片來源:李莎莉提供)

圖3 2024年11月16日開幕結彩儀式

(圖片來源:李莎莉提供)

圖4 臺大展場一隅

(圖片來源:李莎莉攝,2025/3/6)

圖5 2024年12月14日第一堂講座

(圖片來源:李莎莉提供)

理想有之,難題也在。臺大是亮點,教職員工生數萬人,加上平日尤其周末校園參訪遊客不少,想像中,只要十分之一的這些人眾入館參觀,就已相當可觀,更遑論還有特別安排之教學或訪問團體的蒞臨。但是,此一條件須建基於原民文化自身的吸引力,以及國人對於本土文化的自發興趣之上。行銷旗幟飄揚,網路訊息廣傳,倘若總是視而不見,終究難以跨入展場一步。到底有多少預期應會入門參觀,然卻過門不入者?當然不易計算。但,本展有無激起青年學子尤其是原民身分者廣大回響,也就是校內學生參觀者有幾人,這倒是不難推算,問問展場服務人員即可知。另外,高知識群集中的各教學單位成員有無可見規模的來訪,也很可留下紀錄,無奈,基本上,鬆鬆散散或零零落落,當可為對提問的回應。當然,還是有愛好者,多次前來,那是令人感動的時刻。有就好,不求多,原本文化事業,就是如此。訪眾重要,這是期待一。

再來,此次的展品為數不少屬於國家認定之文化資產,也就是有國寶、有重要古物,也有一般古物。當然還有一些深具潛力的尚未送交認定者。總之,強調精品,當是特展的主軸之一。這些文物的重要性不在話下,各個借出之單位自然非常關心展期內外部之人與環境的狀況,策展一方無不兢兢業業,小心翼翼的讓它完美地度過每一日。呵護珍貴文物,以饗觀賞者的眼觀與心意,大家一起來。只是,臺大是學術教育機關,它的軟硬體內容與專門負責文物展覽的博物館完全不同。今天有大學院校願意騰出空間,舉辦深具意義的展覽,知悉者無不感到高興,畢竟可藉此開展有別於教室與實驗室師生互動之制式傳統的新意。不過,大學很清楚地就不是博物館,尤其校內又無相關系所,縱有名義上的功能性行政單位,也與專業國標有所差距。因此,辦個展覽,就必須建置起與校園內之日常無甚關係的機制,以其合於辦展,特別是照顧文物的基本要求。策展人團隊與臺大兩方合作無間,克服不少困難,終能使出借各方滿意。這是一個過程,參與者等於學了一課,為日後學術機構與博物館社教單位的合作,寫下一個足供參考之範例。真心維護,是期待二。

原民課題到底重不重要?問到特定人,必答曰肯定,但,換個他人,可能聽者愣住不語,因為平日就沒在想這些事情,一時之間當然時空僵住。前面提到有多次光臨特展者,其中多位每回講座都參加,非常認真,不讓人印象深刻也難。講座辦在星期六午後,正是餐後瞌睡來到之際,尤其近幾月的炎炎夏日。如此景況下,大周末的,竟有對原民歷史文化知識如此愛好者,堂堂坐滿會場,開場順暢。演講完後的討論時段是令人嚮往的,因為彼此刺激出來的問題和觀點,正是邁向進步的啟動機制。半年下來,八場主講內容的確嘉惠聽眾學子,特展的規劃付出有了回報。但是,事情總不會如此完滿。熱心參與者之中,有的好奇於很多面向,又礙於可能自我基本常識不完整,因此,問出些許與講題無關,縱然真的觸及到了原民議題,卻可立即察覺到問話者之原民常識極為薄弱的事實。勉強答話之餘,想及當事人已然參觀特展多回,也常來聽講,按理他應是原民文化推介種子的候選人,惟事總與願違。那麼,問題出在哪裡?

展覽應該是認識乃至瞭解原住民族的後段錦上添花範疇,在進入展場前,如無前段的基本相關知識,很可能就造成如上結果。依筆者之見,前段範疇就是唸書。不唸些書,直接聽演講,絕大部分都是白聽了,甚至可能誤會甚多。臺灣曾經以及未來會出現的原民主題展覽並不在少,此回臺大是其一。但是,相對的,在各個展覽推出之前的讀書基本功,我們到底提供了多少機會?讀書機會多來自於學校,課程規劃中若不能有系統地安排原民社會文化教學,學生可能永遠不知道本土有這塊瑰寶,然後卻某年某日迷迷糊糊進入展場。離開後,那種半知半解的粗糙情景就會出現,無俚頭的提問,也可能接踵來到。對此,我們或有挫折。深刻,是期待三。

後半段展覽即將上場,這次是正牌美術館。前面掛心的人眾、維護、與深刻等三項期待,又將上演或滿足或掛心也或灰心的結果。「已然」之幕呈現於過往的半年臺大時光,「未然」之景則等著高美館的貢獻。期待是希望,也有著跳動不安的一部分焦急之心。一個精心規劃的聯展暨巡迴展,參與者無論誰我他人,均留有一份情。這份情在不同期待的日子裡,結束了一場,接續著下一場,而那彰顯bulabulay耀眼光芒的文物,也跟著期待,期待與大家深刻的心境接觸。總之,應該有那麼一天吧!