20世紀末臺灣原住民的宗教跨國與政治邊界:以遷徙貝里斯的地方經驗為例

本期專題

第64期

2025/08

文/法撒克那墨禾 Fasa' Namoh

法撒克那墨禾 Fasa’ Namoh

國立臺灣大學建築與城鄉研究所博士候選人

I. 前言

在臺灣的原住民族研究脈絡中,跨國遷徙歷來並非主流討論焦點。多數研究仍聚焦於島內原住民族面對現代化挑戰、部落文化變遷或城鄉移動的經驗。關於臺灣原住民族的跨國移動議題,已有少數先行文本從田野與敘事觀點初探。例如高瑋毅2(2013)以報導文學形式撰寫〈南非陽光下的Pangcah足跡〉,即紀錄了阿美人在南非的跨文化生活與記憶實踐。該文透過田野觀察與敘事重構,描繪Pangcah族人在異地重建生活網絡的過程,並強調文化記憶如何在日常中得以維繫,包括宗教聚會、飲食實踐、歌謠與傳統樂舞等。此案例突顯出,即便遠離家鄉,原住民社群依舊積極透過文化實作與在地互動來延續其集體認同。相較之下,本文聚焦的貝里斯排灣族案例,則呈現另一種宗教驅動下的跨國遷徙樣態。不同於阿美族人在南非,主要因經濟因素而進行個人或家庭層次的移動,排灣族的遷徙更多根源於1990年代靈恩派宗教的集體召喚與預言實踐,展現出信仰、地緣政治與歷史情勢交織而成的移動動能。兩者雖在歷史背景與遷徙形式上有所差異,卻同樣凸顯原住民族如何在陌生的社會環境中重構生活、調適生存策略,並與當地族群協商共處。

II. 國際原住民的跨國遷徙

原住民族跨國遷徙在國際學術界已逐漸受到關注,聯合國於2007年也頒布了《原住民族權利宣言》3,確立了原住民在遷徙過程的基本權利。例如Torelly(2023)針對委內瑞拉原住民族遷徙至巴西的研究,揭示了他們在獲取基本生活能力、文化延續及對抗歧視上所遭遇的制度性挑戰。Oyarce、del Popolo與Martínez Pizarro(2009)則以拉丁美洲為例,指出原住民族因經濟誘因、武裝衝突或環境變遷所引發的跨境流動現象日益顯著,並分析其面臨的結構性脆弱處境。因此,本文以貝里斯的排灣族為核心,延續筆者過去對南非Pangcah經驗的關注,進一步深化對原住民族如何在跨國遷徙中重塑宗教、文化與空間認同的理解,並補足臺灣學界在此領域研究上的空白。藉由比較不同背景下的移動經驗,本文亦試圖提出一個更具解釋力的框架,以理解原住民族在全球化與政治邊界交錯下的在地實踐與文化韌性。

除了國際遷徙,原住民的內部遷徙亦是其研究重點,因此作者認為原住民的遷移,需要以區域整合和跨國協商為基礎。Flores(2024)運用網絡中心性測量方法,細緻分析了1990年至2020年間墨西哥原住民內部遷徙的動態模式。而在澳大利亞的研究中,Raymer、Biddle和Campbell(2017)則是運用空間分析技術,深入探討並預測了當地原住民的遷徙趨勢。這些研究共同勾勒出原住民遷徙的多元圖景,涵蓋了政策困境、社會脆弱性、以及區域與內部遷徙的具體模式,凸顯了在尊重原住民權利基礎上,制定更具包容性和針對性政策的迫切性。

且在晚近40年來,從美國好萊塢所出產的末日相關電影,也如春筍般的湧現於大眾娛樂媒體影像中,如電影《明天過後》4和《2012》5,都是這系列的代表作品。加上近年全球性疫情跨國界的傳染大爆發,使得當代全球化下的人群遷移,有明顯加快腳步的跡象。而本文則是從跨國的視角,聚焦當代臺灣原住民遷移的軌跡。筆者的研究報導人是一群於1990年代跨國至中美洲貝里斯的臺灣原住民。要理解這個脈絡,必須要回溯到上世紀90年代初,當時臺灣社會逐步邁向第一次的總統公民直選,預計在1996年舉行中華民國第九任總統、副總統選舉。在當時選舉前一年,代表中國國民黨競選連任的總統李登輝在大選前夕的1995年6月9日,訪問他攻讀博士的母校美國紐約州的康乃爾大學(廖文碩、李仕寧 2024)。作為當時中華民國和美國斷交後首位訪問美國的現任總統,當然獲得不少來自美國與當時關注兩岸情勢的民眾,更不用說來自中共政權的關注。李總統能在當時國際情勢下訪問美國,在國內社會普遍都認為是中華民國外交上的突破,也因此提升不少李登輝當時參選的聲勢。但也因為這個舉動,引起中華人民共和國的不滿,因此中共當權者為了阻止李登輝競選隔年的總統大位,因此就在1995年7月21日至28日,面向基隆港外海約有60公里處的彭佳嶼海域,進行一次警告意味濃厚的飛彈軍事演習(不著撰人 2010;童振源 2002;周岐盈 2018)。就在第三次臺海危機的時空背景下,當時許多來自屏東縣來義鄉的排灣族原住民在基督宗教靈恩派末日預言的召喚下,選擇跟隨他們的宗教信仰領袖離開臺灣,遠赴中美洲貝里斯定居,被當時教會領袖稱為上帝預備的平安幸福之地。這場極具宗教動能與政治意義的遷徙,開啟我們去理解原住民族移動的新視野,也挑戰了傳統移民理論與國家治理框架,過去對於原住民在全球化遷移上之合法性、主體性與秩序性的各種預設。例如,傳統移民理論多認為移動行為是出於經濟理性或國家間人口流動的制度背景作為安排。例如Douglas S. Massey等學者(1993)發展的新古典經濟學理論與著名的「推拉理論」(the push and pull theory),將移民視為對資源差異的反應,而忽略了原住民族以宗教召喚、部落記憶或地方情感為出發點的跨國遷移實踐。此外,國家治理框架中也存在將原住民視為「定居者」或「保留地居民」的治理邏輯,如人類學家James Scott(1998)討論的現代性國家空間治理理論,指出國家對空間與人口的編碼傾向如何壓縮非國家秩序,導致原住民移動經常被視為「非法」、「非典型」或「缺乏規劃」。這些理論與治理視角預設了移動必須合於國界規範與主權控制,而難以理解與看見原住民族在跨國信仰與族群網絡中展現的主體性與替代性的秩序建構。本文討論試圖回應並挑戰這些理論預設,指出原住民跨國遷移的動機與實踐,往往並非單一理性選擇,而是深植於特定的歷史脈絡、族群關係與宗教啟示中,體現一種介於全球化與地方信仰之間的主體實踐。

III. 政治邊界與再領域化的文化認同

本篇文章是筆者自2023年4月起至2024年9月,於貝里斯進行的田野調查為基礎,結合相關歷史檔案分析與民族誌書寫,追尋貝里斯排灣族遷徙者如何在臺海危機的政治張力與宗教預言的時代氣氛中,勾勒出遷移行動之歷史與集體宗教魅力的感召力。這一群遷移者多數並非經濟移工或難民。相反地,他們是以宗教預言(prophecy)為基礎,集體性的跟隨教會領袖跨出國界疆域,並在30多年後的現在於貝里斯(Belize)落地生根、建立教會與事業網絡,實踐他們對「應許之地」的想像與召喚。

儘管這樣的經驗對臺灣原住民族歷史而言極具特殊性,然而觀望當前全球化下的國際政治與戰爭危機四伏,各地原住民族的跨境移動愈趨頻繁。在這樣的背景下,排灣族的宗教性遷徙行動,與拉丁美洲、南太平洋島嶼國家及北美等地原住民族所經歷的移動經驗,產生了多重層次的共鳴,特別是在面對「政治邊界」的處境上。這裡所謂的「政治邊界」(political boundaries),不僅指涉國家疆域的限制與移民法制度的排他性,更包括原住民族在國族認同分類、法律身分認定、文化承認制度等層面所遭遇的制度化邊界。這些邊界不僅形成了移動與落地的障礙,也挑戰了原住民族對主體性與文化延續的想像與實踐。這類型的遷徙行動不僅是地理換置,更是族群文化、宗教信仰與土地記憶的重新構築與延續。對此現象,在本文中,筆者以「再領域化」一詞來指涉這樣的過程,特別強調當原住民族離開原鄉後,如何在他方重新建立信仰空間、文化實踐與土地關係。「再領域化」這一概念源自Deleuze and Guattari(1987)在A Thousand Plateaus中對空間與權力的討論,原意是指去領域化(deterritorialization)之後,再領域化(reterritorialization)則是當事物脫離原有領域後,重新在新的地方或以新的方式被編碼、組織或確立新的歸屬。這可以是一種新的固定化,也可以是更為靈活的重組,社會主體對新空間的再建構與重新連結。在原住民族跨國移動的脈絡下,「再領域化」並不僅止於文化的在地化或適應;更是一種主體性實踐。原住民族透過宗教儀式、語言使用與土地行動,在異地重新生成社群場域與文化認同,進而回應流動經驗中的不確定性與斷裂。與強調對在地文化脈絡調適的「地方化」或「土著化」概念不同,「再領域化」更關注移動者如何攜帶原鄉的象徵系統與實踐模式,在新地景中重構文化根基,並挑戰原有疆界所設定的文化政治秩序。在筆者先前研究的南非案例中,阿美族群體亦展現出類似的再領域化實踐。儘管其遷徙動因以經濟與就業需求為主,但移民在異地透過基督宗教聚會、族語使用、歌舞與飲食等文化活動,不僅維繫了族群內部的認同,也在多元族群的社會環境中建立起具有文化邊界的社群場域。這與在貝里斯的排灣族以宗教預言為驅力的集體遷移不同,卻同樣展現出原住民族如何在跨國遷徙過程中重新組織信仰實踐、土地關係與文化記憶,並透過再領域化實現對未來生活世界的積極回應。因此,本文不僅將貝里斯案例視為一歷史事件,更將其置於理解原住民族跨國行動、宗教魅力與現代國家移動治理之間張力的關鍵切面,進一步拓展再領域化於原住民族跨國遷徙研究中的理論應用與比較視野。

本文的討論路徑將圍繞以下幾個主軸展開:首先,將回顧第三次臺海危機的歷史情境,理解原住民族如何處於國家危機與信仰想像的雙重張力中;其次試著探討基督宗教靈恩派如何透過啟示與預言,形塑排灣族的跨境移動動能;再來則轉向遷徙實踐中的空間治理,凝視排灣人移民如何穿越國界、回應移民政策與殖民治理的限制;並關注落地生根之後的文化實踐與空間再領域化過程,呈現族人在貝里斯的文化、土地與語言重構過程;最後,本文將於結語部分回應原住民族在全球移動秩序中的知識位置,並進一步思考這段排灣族跨國宗教遷徙的經驗,如何重寫臺灣學界對原住民族、宗教移動以及國界治理的理解。本文所指的「國界治理」,不僅僅是國家層級的出入境管理制度或移民政策,更涉及國家如何透過法律分類、身份認定、文化標籤等方式(Salter 2006),來決定誰可以進入、誰可以留下,以及誰被歸類為「合法」或「非法」的行動者。這些治理實作在原住民族遷徙經驗中,特別顯露其殖民性的延續與制度性的排除。透過本文案例,我們可以看到原住民族如何以宗教召喚與文化實踐為基礎,在第三次臺海危機時期穿越這些制度性邊界,進而挑戰既有國界治理邏輯中的種族化、宗教化與國族化分類系統。

本文期望從排灣族的跨國遷徙經驗出發,提出一種具有在地根源與跨域視角的原住民移動分析框架,補足主流移民研究中對原住民族經驗視角的缺席,也作為回應當前全球後殖民體制延續下,原住民族如何以信仰、文化與土地,持續實踐其主體與集體未來的嘗試。

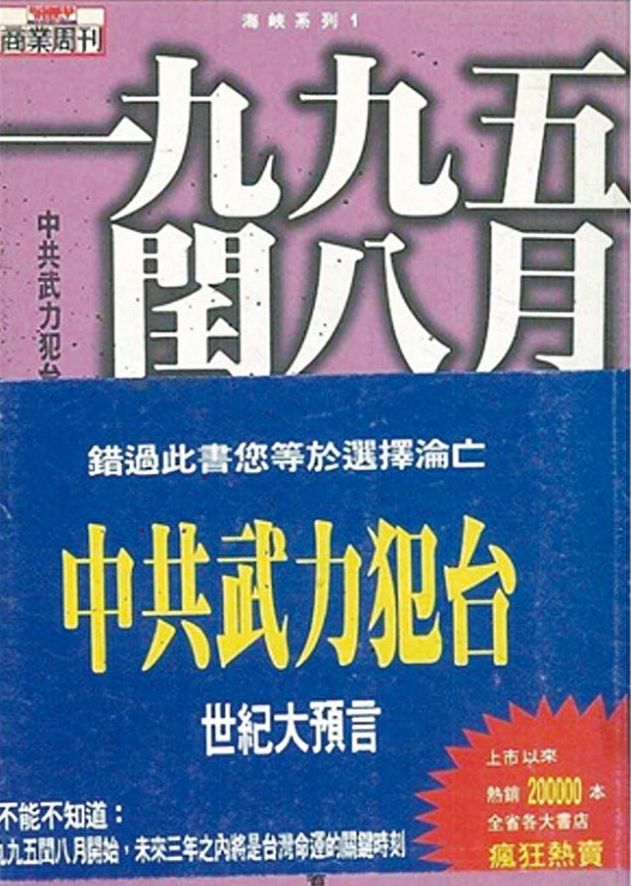

圖1 1994年出版的《一九九五閏八月》一書封面

(圖片來源:https://www.hi-on.org/article-single.php?At=58&An=201007,2025年6月6日上線)

IV. 政治情勢的歷史

時間回到1995年3月,中華人民共和國於臺灣海峽進行對中華民國大規模導彈試射,史稱「第三次臺海危機」,引發東亞區域乃至國際社會的高度緊張,而1995年的臺海危機,對於多數臺灣人而言,這一場危機主要被理解為中共政權對臺灣社會民主進程的軍事威脅,特別針對當年即將舉行的首次總統直選。這部分的歷史記載,在紀建男、陳東麟(2022:60)針對臺海軍事衝突的文章指出:

「第三次臺海危機」正式上演於1996年3月,中共解放軍持續進行東海及南海海域的地對地飛彈發射演習,而實質發射目標區位置為基隆外海三貂角正東方20浬處。以及高雄港外海正西方30浬處,致使美國出動尼米茲與獨立號兩艘航空母艦前往臺灣海峽與臺灣東面太平洋海域執行戒護與觀測。實際上這兩處目標區位置,分別為臺灣一北一南的海域,直接構成對臺灣本島的威脅及挑釁,且此次中共採以交叉射擊方式執行飛彈發射,極具有濃厚的試探意味,同時想藉由此軍事作為,企圖製造恐慌並影響臺灣人民選舉意志。

在1994年那個時空背景下,一本名為《一九九五閏八月:中共武力犯台白皮書》(鄭浪平 1994)在國內出版,詳細描述及預測共軍攻臺的方式,在臺灣社會引起不小的社會恐慌,該書詳細虛構了中國人民解放軍於1995年農曆閏八月期間,利用臺灣內部混亂發動武力攻擊的完整劇本。由於其出版時間點緊接在隔年(1995-1996年)真實發生的「臺灣海峽飛彈危機」之前,書中描寫的情節與當時社會瀰漫的不安氛圍高度契合,因而成為現象級的暢銷書。此書不僅引發了臺灣社會廣泛的討論與恐慌,也常被視為成功「預言」臺海危機的代表作,深刻反映了當時臺灣民眾對於兩岸軍事衝突的集體焦慮,因此引發當時整體基督教界瀰漫著末日戰爭相關預言。該書提出預言式的發言,宣傳了中共武力犯台的各種情況,可以大膽地說,這樣的書籍推出讓這些相信教會領袖戰爭預言的原住民基督徒,更肯定要離開國內,前往上帝帶領他們去到中美洲的那一塊平安國度。然而,這個看似戰爭前哨戰的煙硝味,對生活於南臺灣屏東縣的原住民族而言,這場地緣政治危機不只是軍事威脅的媒體敘事,而是切身感受到的「末日預兆」,也是信仰體系與日常生活被撼動的重要轉捩點。根據報導人YM女士在訪談中表示:

我們其實早在1991年開始,就在教會中聽到牧師告訴我們中共要攻打臺灣的末日預言。當時大家都有不同的感受和意見。我和我先生的家族也有不一樣的意見。我當時為了是否真的要跟隨預言,前往貝里斯這邊,我幾乎每一晚都向主禱告,求主給我這個異象和旨意。然後,也和很多人討論。當然教會也有找當時的移民公司和我們進行溝通。直到我看到異象,還有感受到平安,我才開始慢慢接受這樣的啟示。(2023年4月24日訪談筆記)

面對舉家搬離臺灣,對來義鄉貴族身分的排灣族而言,是先前從未想過的行動,且最初也不是他們自願式的跨國,而是由當時的教會領袖與接洽的移民公司和報導人碰面,並召聚族中親友,在其中一位報導人YM女士家中召開移民說明會。經過一段時間的沉澱,最後順服教會領袖的帶領,這一系列的過程,在報導人YM女士的描述中,那一段時間幾乎是他們這群人思想上的戰爭。因為要面對的不只是國內跨縣市的移民,而是面對跨國的移動,對他們而言,幾乎是要學習人生從頭開始一般,從文化到語言,都是不曾想過的發展。直到他們最終賣掉房子,決定放下臺灣的部落家產和情感依靠,前往一個陌生的國度,但這國度不是他們亂選的,而是聽從教會領袖的帶領,憑著他們對信仰的信心,義無反顧的進入到的人生的下一個步驟。在1994年《一九九五閏八月》出版上市後,隔一年的1995年,《遠見雜誌》就刊登一篇名為〈閏八月預言之城──臺灣 vs. 貝里斯〉的文章,該文內容提及如下:

在基督教裡,部落人士的相關預言大致可分為三,然後串聯為一:首先是預告上帝要審判臺灣;接著把中共武力犯台加入預言,把原先的預言變成上帝要藉著中共之手,以武力犯台審判台灣;最後再出現貝里斯,指貝里斯是上帝啟示之流乃與蜜之地,呼籲基督徒移民到該地避難。……台灣的哈利路亞神學院院長葉榮照說,他率同學禱告時,有七人看到「異象」,有人看到軍機從北到南轟炸台灣……葉榮照並表示,他於禱告中向神求問移民何處,腦海中浮現「貝里斯」三字。一九九四年底,因移民人數激增,我政府與貝里斯政府開始注意此情況,一九九五年初即關上移民的大門,外匯與後備軍人也受到管制。(汪士淳 1995)

在筆者與貝里斯排灣人的對話和日常生活參與觀察中,得知30多年後的今天,在貝里斯的排灣人已經和當地人的生活方式結合在一起。而他們移民的第三代,幾乎都已經擁有貝里斯護照,也同時有中華民國護照。其中一位關鍵報導人H先生在一次訪談中表示,1995年自己放下臺灣的工作來到貝里斯,當時對貝里斯幾乎是一無所知,他們所知道的事情,幾乎都是聽1993年參與貝里斯考察團的蔡牧師所分享的內容。這一位排灣族H先生表示:

我們剛來到貝爾墨潘時,那時這個首都幾乎沒有二層樓以上的房子,後來開始有一些臺灣來的商人需要開店,然後找我蓋房子,後來因為口碑做的不錯,所以大陸來的商人到這邊做生意時,也找我幫忙他們蓋房子。所以現在看到貝爾墨潘比較高的建築,幾乎都是早期我負責蓋起來的,所以我的工人都叫我地下市長。很多事情我是我處理的。(2023年5月5日訪談筆記)

在晚近臺灣社會基督宗教的發展史中,1980年代起由於位於苗栗的中華祈禱院成立,臺灣原住民的信徒,沒有人不知道「禱告山」的存在,也沒有人不被禱告山帶出來的各種訊息和預言影響。其熱度與動員規模,絕對不亞於當代臺灣社會對大甲媽祖、白沙屯媽祖進香繞境活動。甚至可大膽的說,如果我們忽視這一段跨國遷徙的歷史,可能會無法體認到近代基督宗教對臺灣原住民族社會的影響力。

圖2 1994年,報導人與親友在部落搭乘大型巴士前往桃園國際機場。

(圖片來源:蔡玉美提供,法撒克那墨禾Fasa’ Namoh翻拍)

圖3 貝里斯國土與兩個國家接壤:北部與墨西哥接壤,西部和南部與瓜地馬拉接壤。

(圖片來源:https://www.kids-world-travel-guide.com/facts-about-belize.html,2025年6月6日上線)

筆者訪談的一位耆老說,1995年前後的氛圍不只是恐懼,而是一種新舊交接的時代感。這種感受並非來自冷戰地緣政治的理解,而是透過教會講台、禱告與夢境中所浮現的末世圖像所強化。對於長期受到教會組織深刻影響的原住民族社群而言,國族危機並非僅以中國入侵等話語被接受,而是與基督宗教信仰裡的耶穌再臨、世界審判、拯救與逃避災難的宗教敘事緊密連結。這些末世預言並非空泛,而是在地方教會的講道、家庭聚會的傳遞中成為一種真實可感的神聖召喚。報導人H先生提到:

我們當時是跟著教會和苗栗禱告山戴牧師他們一起來,當時一行人共有將近60多人。你可以想想看,一群人擠在一間房子有多擠。但當初我們家族就有30人,還有其他家庭加起來就這麼多人,一行人當時一同從臺灣搭飛機,經過美國洛杉磯轉機,才來到中美洲這邊。一開始大家一起住在葉牧師他們在貝里斯提供的住家空間,大家當時在那棟房子生活,然後也在那邊聚會。(2023年5月7日訪談筆記)

這樣的感知邏輯不應被簡化為迷信或宗教狂熱。若回顧歷史脈絡,臺灣原住民族自日據時期以來,持續受到外來統治政權的治理與宗教介入。在1949年國民政府遷臺後,基督新教迅速在原住民族社群中擴張,其傳教策略與國家現代化計畫互相補強,也在部落日常生活中建立起跨代信仰傳承體系。特別是在靈恩運動興起之後,許多原住民族教會轉向強調末世、醫治、預言、講方言等超自然經驗,使得信仰成為處理恐懼、混亂與未來想像的重要語言。1994年《一九九五閏八月》的預言書籍出版,媒體的渲染,更加擴大當時臺灣社會的危機感。按照移民署臺灣地區戶籍遷入、遷出的數據來分析,1996年前後三年內,因為台海危機造成的移民人口,有超過26萬名臺灣人遷移至他國。藉此可證明第三次台海危機的確造成當時島內居民大規模向國外遷移與移民的現象。這樣的人口數雖然只佔當時中華民國人口的1.2%左右,但其數字足以顯現當年國人的危機感(李易安 2022)。

圖4 貝里斯地圖

(圖片來源:https://www.desertcart.com.sa/products/158249304-m-022-map-of-belize-fridge-magnet-belize-travel-refrigerator-magnet,2025年5月8日上線)

圖5 來義鄉地理位置

(圖片來源:https://www.pthg.gov.tw/laiyi/cp.aspx?n= D860D73C200AD97D,2025年5月10日上線)

V. 宗教末日與世俗災難的當代敘事

值得注意的是,在1990年代的全球宗教變局中,靈恩運動與原住民族文化亦出現微妙結合。靈恩式基督信仰往往強調個人與神之間的直接關係、神蹟經驗與啟示知識,使得原住民族在面對政治危機與土地不穩定時,得以透過信仰語言重新建立行動正當性。而在臺海危機的氛圍下,這種信仰不僅是內在安慰,更被外化為一種集體行動的合法基礎。當政府無法保證和平、社會陷入不安,信仰成為重新繪製出路的方式。排灣人的出走,便發生於這樣的歷史時刻。對這些原民家庭而言,離開臺灣並不是逃避,而是回應神的呼召,是對末世戰爭的超前行動,是走向「應許之地」的信仰實踐。從國家主義觀點看,這樣的行動似乎挑戰了國族邊界與認同忠誠,但若從原住民知識與信仰邏輯出發,它反而是部落主體性的一種延伸。

同時,也不能忽視當時普遍性原住民族在臺灣社會結構中的邊緣處境。就業位置、教育資源不足、政策面導致部落發展不平等因素,加上對土地的無力感與國家戰爭的游離感,使得移出家戶更容易接受另尋他地的末日預言。在這樣的歷史交會點上,美國和歐洲學界,晚近都有相關的末日與社會影響之研究,如Saeed Shoja Shafti(2024)探討了末日預言的心理與文化根源,主張人類傾向於在危機時刻構思災難性的「終結敘事(end narratives)」,其可能源於深層的不確定性與存有焦慮(existential anxiety)。作者強調,末日論不僅是宗教神學的產物,更應視為一種跨文化的心靈結構,常與政治危機、社會動盪和環境災難等外部事件交織,進而塑造群體行動與逃避機制。該文對於末日預言作為集體心理表徵的再思考,具有高度跨學科價值。Fukuyama(1992)在探討「歷史終結論」,認為冷戰後的自由民主資本主義成為最終的人類政治形態,其論述雖非神學性末世論,但實質上卻反映了一種政治哲學層面的「世俗化末日預言」。Fukuyama預言式地描繪出全球化進程將帶來歷史的穩定結束,此種「預定的終局觀」與宗教末世論在敘事結構上有相似性,特別在於對理想世界最終實現的信仰。這本書對於理解當代世俗末日敘事提供了關鍵視角。Kyle(1998)則系統性回顧西方基督宗教史中各種末日預言,從早期教會、千禧年運動、中世紀異端到現代福音派預言,揭示這些預言如何反覆出現且隨歷史情境而重塑。作者指出,末世論(eschatology)常與社會焦慮、政治不安及宗教權威建構有深刻連動,其敘事不斷適應新科技與全球議題(如當今的核能戰爭、AI議題等),成為社會動員與信仰控制的手段。此書是研究基督宗教末日預言思想的經典文本。

另外,McGinn(1998)聚焦在西歐中古時期的天啟傳統與末世敘事。書中探討基督宗教內部不同神秘派別(如傳教士、隱修士、異端運動)如何以「世界終結」作為歷史詮釋與政治行動的基礎。其中特別指出中世紀預言經常扮演對抗腐敗教權與召喚道德復興的功能。這些資料幫助我們理解「末日論」不只是恐嚇敘事,也可能是變革的動員象徵。當代基督宗教靈恩派的宗教信仰,也讓我們看到原住民族遷徙行動背後,往往交織著對國家政治危機、戰爭威脅與社會結構性不正義的深層焦慮。這樣的遷徙行動,既不是單純的逃避現實,也不是對外部機會的投機,而是一種源自信仰召喚的重新出發與主動選擇。若從社會動因的層面來看,這類跨境移動的複雜性遠比表面上所見的還要多元,也挑戰了我們過往對原住民族移動行為的簡化理解。目前相關研究可參考李大年(1990)針對中東戰爭危機的國家與社會應變的探討;李明正(2004)從美國和伊拉克的戰爭危機,討論國際情勢與中華民國之間的軍事角力;鍾昕甫(2023)從難民危機的歐洲移民與政策面向,討論挪威從2015年至2022年的例子;嚴天欽(2015)探討歐盟成員國匈牙利,為何拒絕接受穆斯林難民其背後的宗教因素是主要的原因。

圖6 排灣人帶領的教會與貝里斯瑪雅原住民的共同聚會一景

(圖片來源:法撒克那墨禾Fasa’ Namoh攝,2024/3/10)

圖7 貝里斯台福教會6Formosan Church of Belize主日禮拜一景

(圖片來源:法撒克那墨禾Fasa’ Namoh攝,2024/9/1)

VI. 歷任總統到訪貝里斯──原住民的文化展演與認同政治

從2004年開始,當時的陳水扁第一次以中華民國總統的身份造訪貝里斯。緊接著總統馬英九再到蔡英文,都曾在任內造訪這個中美洲友邦的紀錄。尤其2004年陳水扁到訪時,TVBS新聞台記者也初次在新聞畫面中,訪問到這一群遷移至貝里斯的排灣族人。當時的新聞訪問內容提到:

記者:「全世界都有臺灣人,在貝里斯的僑胞,第一次看到總統來,high到不行。」

陳總統:「我們要加油,要常回臺灣。」

移民貝里斯原住民:「總統保重,謝謝。」

在另一個地方,有僑民還是移民到這裡的屏東排灣族原住民。移民貝里斯原住民表示:「[ 貝里斯 ] 地廣人稀,你要發展空間還蠻大,我覺得原住民集體移民相當不錯。」

記者:「[ 這個原住民 ] 家族,五個家庭一共30個人,10年前移民貝里斯,他們說這裡真的很不錯。[ 2004年 ] 中華民國總統第一次造訪貝里斯,有家鄉的溫暖也有友邦的熱情。」

報導人也表示,歷任中華民國總統來訪時,他們都有被大使館人員通知邀請,要在總統接待行程中進行臺灣原住民的樂舞展演。充分展現出排灣人在貝里斯的臺灣文化代表性。作為臺灣遷移到這裡的原住民代表,報導人也都意識到原住民身份仍是一個重要的文化背景,透過這樣的族群身份,進一步加深第三代、第四代的臺灣原住民身份認同。也透過這個原住民身份,讓他們在社區與教會之間,和貝里斯瑪雅原住民有更多的文化與族群連結。

VII. 原鄉連結與傳統文化的再現

離開熟悉的部落與山林後,遷徙至貝里斯的排灣族群體面對的不僅是地理環境的陌生,更是文化實踐場域的斷裂。然而,這群信仰驅動的移民者並未陷入文化空洞或自我遺忘之中,反而透過宗教儀式、土地耕作、語言實踐與日常生活的重組,在異地建構出屬於自己的再領域化文化空間。這樣的實踐既是對原鄉記憶的延續,也是對新地之生存條件的在地調適,顯示原住民族文化不僅是傳承物,更是一種行動性的生成力量。

首先,信仰空間的重建是再領域化的核心之一。在移民初期,教會即被視為社群的心臟。無論是在租借的房子、搭建的臨時教會空間,或到後來募款興建的禮拜堂,宗教信仰聚會都成為社群凝聚與文化傳遞的場所。在教會中,聖歌演唱仍會有排灣族語的呈現。講道穿插排灣語、中文、英文與西班牙文。儀式結合聖經與部落祈福傳統,展現出一種跨文化、跨語言的信仰實踐。教會不只是宗教的場所,更是文化再造的神聖領域(sacred area),報導人YM女士就表示:

剛到貝里斯,才發現大家都用排灣語唱詩,又同時用中文、英文和西語分享生活資訊,那種混合的聲音,讓我內心產生某種安心感,好像置身在臺灣原鄉時的部落教會相聚一樣。有時候我想引用排灣的祈福詞,但需要先翻成英文或西語,才能讓新參與者理解;然而,若只用外語,又會讓部分長輩覺得疏離。因此我們常在講道中穿插逐句翻譯,確保大家都能參與,也維繫族人的語言記憶。(2023年5月15日訪談筆記)

在臺灣基督宗教的教會節期,如聖誕節、復活節,甚至擴展為社群年度聚會的節點,成為族人返鄉、分享農產、舉行命名禮與婚禮的機會。這些節日不僅是宗教事件,更像是異地重構的部落節期,讓族人在流動與分散的生活條件中仍保有共同的時間感與文化節奏。其次,土地的再實踐亦是文化重構的關鍵。許多移民者在剛到達貝里斯時,從事農耕與粗工,種植玉米、香蕉、地瓜和稻米,這些農作不僅是生計所需,更承載著土地記憶與身體技藝的延續。一位排灣人YE女士曾在訪談中表示:「我們在這邊重新種田,好像又回到在來義時,小時候在部落的感覺,只是這裡的太陽更烈,土地更需要培養施肥,但我們還是會唱歌、禱告、播種、慶祝,期待結果的豐收。」這種農耕實踐並非單向移植,而是原鄉技藝與異地地貌的協商過程。某些族人將排灣式的輪耕與休耕理念套用在當地土地經營上,也有家庭嘗試將臺灣的農耕知識結合當地瑪雅人的栽種方法,產生新的跨文化農藝技術。田是文化的延續空間,也是在異地開墾自我身分的場域。報導人YE女士擔任教會牧師一職則表示:

對許多排灣族移民而言,我們種田並非僅是取得食物,而是連結祖靈與土地記憶的方式。即使當時 [ 耕種 ] 地點改變,我們在土地上勞作時,會唱排灣族的傳統歌謠、進行簡單祝禱,提醒自己這是文化的實踐。農園就像新的部落廣場,讓人感受到歸屬;收成時的慶祝也像回到故鄉的時間節點。這些身體勞動與儀式結合的經驗,不斷 [ 幫助我們 ] 重塑「家」的意義,讓移民在Belize也能保有集體記憶。當然啦!未來可能面對年輕一代興趣轉移或氣候變化挑戰,但只要保持這種儀式與共享的精神,就能延續 [ 貝里斯排灣人 ] 的文化認同。(2023年6月4日訪談筆記)

語言與命名亦構成文化實踐的重要層面。在移民家庭中,即使生活語言多以英語、西班牙語和克里奧語(Belizean Creole)為主,但許多父母仍會在家中使用排灣語和中文與孩子溝通,特別是在祈禱與祝福儀式中,族語被視為更有力量的語言。一些家庭也仍會為孩子取族語名字,象徵他們與祖先的連結不因遷徙而中斷。在教會聚會、婚禮與長者追思禮中,族語致詞與唱詩更是不可或缺,形成族語於禮俗與聖事中的再語境化使用。

VIII. 數位部落與跨世代實踐

排灣族群體亦透過日常的聚會、手工藝分享、傳統食物製作等形式,維繫其文化生活。筆者在田野中曾見一場家庭聚會,長輩帶著年輕人處理烤肉、豆芽菜烹煮前的準備流程、排灣族傳統美食,一邊講述部落與家族故事,一邊分享當年1990年代離開臺灣前的生命故事,及家族前往貝里斯的歷史敘事。那不僅是傳統飲食技能的傳授,更是遷移記憶的交接,是一種在他方繼續當排灣人的生活策略。這些文化實踐也呈現出族群內部的世代差異與動態。年輕一代的移民後代在貝里斯成長,普遍接受英語與西班牙語教育,與當地瑪雅人與其他族群的貝里斯人建立關係與情誼,文化認同上也在上述過程中更趨複雜。有些人自我認同為「Belizean-Paiwan-Taiwanese」,強調多重身份認同與多元文化背景,也有人在宗教與學校教育中逐漸淡化原鄉記憶。然而,即使如此,當他們回到教會、參與長輩舉行的儀式,族語、信仰與土地記憶,仍會潛移默化地影響著第三代、第四代之後的世界觀與自我認同敘述,報導人H先生認為:

我會對當地人說,我家裡有排灣族傳統,小孩們也都在Belize長大,學校主要用英語,有時講西語。在介紹排灣文化時,我通常會先以英語說明,例如講某個節慶或故事;如果我發現對方對原住民文化感興趣,接著就會提到我岳父和岳母從臺灣移民帶來的故事。大部分朋友都覺得很新奇,願意參加我們舉辦的聚會嘗試認識排灣族或臺灣人教會。有時候Maya朋友還會比較其文化裡的相似祭儀或祖靈觀念,進而展開對話。這種互動讓我體會到,多重身份不是隔閡,而是橋梁,可以促進我們彼此之間的跨文化交流。(2024年4月6日訪談筆記)

最後,不容忽視的是,這些文化再實踐也受到全球化條件與原鄉連結的交互影響。例如,進入21世紀開始,排灣族人們透過手機與社群媒體,排灣人移民者持續與臺灣的親屬、教會、部落、朋友保持聯繫。他們分享農作成果、報告聖工進展、傳送詩歌錄音、生活大小事、搞笑影片、生活照等等,這些科技所建構的「數位部落」,延伸了他們彼此的文化記憶及傳遞方式,也打破了遷徙帶來的物理、地理性的隔絕。總結而言,排灣族在貝里斯的生活並非文化失落的過程,而是一場深具創造性與應變力的文化重構。他們在宗教實踐中延續部落儀式,在農耕中重新與土地連結,在語言與日常生活中活化原民知識。這樣的再領域化實踐展現出排灣人原住民如何在跨國移動中,以國家政治、信仰、土地與語言為核心,重新建構屬於排灣人的文化疆界與家園圖像。

圖8 2024年復活節與瑪雅人信徒一同至海邊的聚會

(圖片來源:法撒克那墨禾Fasa’ Namoh攝,2024/4/13)

IX. 結語

本文自政治情勢出發,深入探討靈恩派宗教召喚、國際空間治理、文化再領域化等多重層次的現象,試圖描繪這場由信仰動能所引發、以集體記憶為基礎的遷徙實踐,如何生成出既跨越地理疆界、又重構文化空間的原民行動主體。這樣的遷徙經驗迫使我們重新思考:當原住民族離開其歷史部落土地時,他們是否仍然是排灣人?或者更進一步,原住民族是否只能在被固定的領土上才得以被認定?本文主張,排灣族的經驗提供了一種移動的原住民性模式:他們不僅未喪失文化根基,反而透過移動過程中的宗教實踐、生存行動與族語使用,開創出一種在他方持續生成的文化樣貌。

在貝里斯的教會聚會中多語混合的儀式實踐、在農園中重新與土地建立連結,以及第三、第四代移民在多重身份認同中的掙扎與創新,都呈現出跨國移動中文化韌性與再領域化的動態。南非與貝里斯兩個場域的比較,不僅凸顯不同地緣條件下再領域化策略的多樣變化,也強化了我們對全球脈絡中原住民族自我敘事與行動方式的理解。

此外,本文也意在填補主流學界對華人移民研究在原住民族經驗上的缺席。在國際人權與移民法體系中,原住民族的跨境行動常無法被妥善歸類:既非逃離迫害的難民,也非典型經濟移工,更非殖民定義下的非法移民。這種分類制度的不完善,揭露了全球治理體系對原住民文化行動邏輯的忽視。相對地,本研究從原住民族主體自身的敘事出發,主張他們的移動行為是一種結合宗教能動性、國家戰爭歷史記憶與集體行動力的知識實踐,並在異地創造新的文化疆界與社群生存策略。

筆者作為一名原住民族研究者與參與者,也在田野過程中逐漸意識到,書寫原住民的跨國遷徙不僅是一種學術介入,更是政治與文化位置的選擇。此書寫必須兼顧歷史厚度、田野感知與結構批判,並誠實面對移動帶來的各種模糊、矛盾與不確定性。而正是在這樣的流動與不穩定中,我們才能與原住民族共同提出新的空間語言與未來想像。早年在南非的報導文學與本研究在貝里斯的田野觀察,構成了筆者跨域的研究脈絡,它們互為鏡照,既說明文化韌性在不同環境中的變奏,也提醒我們關注具體場域條件如何塑造再領域化的多元路徑。總結而言,排灣族從臺海危機邊界出走的行動,既是一次宗教的遷徙,也是文化的延續與政治的重構。這群在制度邊緣行動的排灣族原住民移民,不僅在國族秩序外展現主體能動,更以宗教信仰為基礎、以土地為錨點、以語言為骨架,在他方持續編織屬於他們的文化圖像,臺灣史上必須記錄他們一筆。跨國遷徙排灣人的存在提醒我們,原住民族並不被空間所限,他們在遷徙中持續成長,在流動中織補記憶,也在邊界中重寫臺灣歷史。

圖9 2024年底本文作者離開貝里斯前與貝里斯排灣人親友聚餐合影

(圖片來源:法撒克那墨禾Fasa’ Namoh提供)

附註

[1]謹致謝忱兩位匿名審查委員的寶貴意見,細緻閱讀與精準建議,協助本文聚焦於關鍵核心論述,得以清晰完整地呈現,進而使本稿順利刊出。感謝博士論文指導教授Shenglin Elijah Chang張聖琳女士,自筆者博士班學業伊始至今,持續給予啟發與引導。感謝kaka Kawlo Pongal高瑋蘋女士協助本文校稿,並向李孟奇先生、ina Pongal Kawlo江嫺慧女士、mama Namoh Fono先生,在我研究生涯期間提供的各種支持,致以誠摯謝意。本文亦是在中研院臺史所訪問期間,以及中研院民族所擔任研究佐理員期間完成,感謝臺史所、民族所提供良好的學術環境與資源支持。筆者能累積近10年的田野歷程,深知這段路並非獨自前行,特別感謝在貝里斯的親友團始終陪伴在側,給予筆者在貝里斯生活時無限協助與關懷。他們是:vuvu蔡坤、kina蔡玉美女士、kama華進富先生、華莫達桑、Monica Hua、Allen、Edice Hua、kina蔡玉珠女士、周谷仁先生、Jabz、Elijah、蔡玉愛牧師全家人、李秀玉女士、Mandy Tsai女士。南非的親友團:ama林尾桃女士、faki吳榮福先生、ina李惠媛女士、faki李惠明先生、林錦光先生、林憲章先生、Jen Wu、Anita Wu、Linda Wu、Chi Lee、E Lee、Wiaan Basson與Rohan Basson等人。每當面對生命安全與生存挑戰之際,更能深刻體會有家可歸的幸福與珍貴。

[2]為筆者2015年之前使用原漢名發表時的名字。

[3]聯合國《原住民族權利宣言》(United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, UNDRIP),是聯合國大會於2007年9月13日通過的重要國際人權文書。該宣言旨在確立全球原住民族所應享有的最低人權標準,並促進各國政府承認與保障這些權利。其核心內容強調原住民族的集體權與個人權,詳情請參閱石忠山 2007。

[4]《明天過後》,導演Roland Emmerich,該片是一部2004年上映的美國科幻災難片,描述全球寒冷化後造成的一個新的冰河時期給人類帶來的災難。

[5]《2012》,導演同為Roland Emmerich,該片的背景是根據古代瑪雅人的預言紀錄,地球將在2012年迎來世界末日,各國政府也因此聯手秘密製造方舟,試圖逃過一劫的故事。但因該片的預言的演譯太過真實,讓一些影迷當真,所以2009年上映時,美國NASA(National Aeronautics and Space Administration,美國國家航空暨太空總署)還表示該影片發生的場景尚無相關科學根據。

[6]全名為台語福音教會,這是一個總部位於美國加州洛杉磯的福音派教會。台福教會成立於1970年10月11日,最初主要參與者是在美國及海外的臺灣人。在臺灣則是要到1996年才成立臺灣宣道部。目前海外教會除了美國本土及貝里斯外,還有在澳大利亞、加拿大、哥斯大黎加、關島、日本、紐西蘭、菲律賓與臺灣設立(參見https://www.efcga.org/zh/locations-2/,2025年6月6日上線)。

引用書目

不著撰人

2010 〈台海危機 美15分鐘敲定航母護臺,1996年中國對臺外海射3飛彈 美前國防部長揭秘辛〉。《蘋果日報》12月27日,https://www.secretchina.com/news/b5/2010/12/27/383893.html,2025年6月6日上線。

石忠山

2007 〈聯合國原住民族權利宣言〉。《臺灣原住民研究論叢》2:169-193。

汪士淳

1995 〈閏八月預言之城──台灣 vs. 貝里斯〉。《遠見雜誌》113,https://www.gvm.com.tw/article/4042,2025年6月6日上線。

李大年

1990 〈中東戰爭危機的探討〉。《國防雜誌》6(5):40-47。

李明正

2004 〈美伊戰爭危機管理與應變的探討〉。《危機管理學刊》1(3):37-48。

李易安

2022 〈「國籍就像俱樂部會員卡」:解放軍圍台軍演後,臺灣人想移民嗎?〉。《端傳媒》,https://theinitium.com/article/20220914-taiwan-emigrate-crossstrait-tension,2025年6月6日上線。

周岐盈

2018 《中共對台政策發展之研究──從三次台海危機談起》。淡江大學中國大陸研究所碩士在職專班論文。

紀建男、陳東麟

2022 〈臺海軍事衝突時美國軍事介入之作為分析〉。《空軍學術雙月刊》690:57-69。

高瑋毅

2013 〈南非陽光下的Pangcah足跡〉。刊於《102年第4屆臺灣原住民族文學獎》,http://mepopedia.com/forum/addon.php?128,module=pdfpages,thread=34795,2025年6月6日上線。

張維銘、楊清波

2004 〈首例,中華民國總統造訪貝里斯〉。《TVBS新聞》,https://news.tvbs.com.tw/life/477997,2025年6月6日上線。

童振源

2002 〈臺灣對於大陸在1995-96年及1999-2000年武力威脅的反應〉。《中國事務季刊》9:71-89。

嚴天欽

2015 〈歐盟成員國拒絕接受穆斯林難民背後的宗教因素探析──以匈牙利為例〉。《世界宗教文化》6:71-74。

鄭浪平

1994 《一九九五閏八月:中共武力犯台世紀大預言》。臺北:商周文化。

鍾昕甫

2023 《難民危機下的歐洲移民衝擊與整合政策研究:以挪威為例(2015-2022)》。國立中正大學戰略暨國際事務研究所碩士論文。

廖文碩、李仕寧

2024 《美國國家安全與對臺政策檔案選譯五:布希至柯林頓時期(1989-2001)》。臺北:國史館。

Deleuze, G., and F. L. Guattari

1987 A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia. B. Massumi, Trans. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press.

Fukuyama, Francis

1992 The End of History and the Last Man. New York: The Free Press.

Kyle, R.

1998 The Last Days are Here Again: A History of the End Times. Grand Rapids, MI: Baker Books.

Miguel, Flores

2024 Analyzing Mexico’s Indigenous Internal Migration Dynamics through Network Centrality Measures, 1990-2020. Population, Space and Place 30(8): 1-17.

McGinn, B.

1998 Visions of the End: Apocalyptic Traditions in the Middle Age, vol. 96. New York: Columbia University Press.

Massey, Douglas S., Joaquín Arango, Graeme Hugo, Ali Kouaouci, Adela Pellegrino, and J. Edward Taylor

1993 Theories of International Migration: A Review and Appraisal. Population and Development Review 19(3): 431-466.

Oyarce A.M., Fabiana del Popolo, and J. Martínez Pizarro

2009 International Migration and Indigenous Peoples in Latin America. Revista Latiniamericana de Poblacion 3(4-5): 143-163.

Raymer, J., N. Biddle, and P. Campbell

2017 Analysing and Projecting Indigenous Migration in Australia. Applied Spatial Analysis and Policy 10: 211-232.

Salter, M. B.

2006 The Global Visa Regime and the Political Technologies of the International Self. Alternatives: Global, Local, Political 31(2): 167-189.

Scott, James C.

1998 Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed. New Haven, CT: Yale University Press.

Shafti, Saeed Shoja

2024 Prophecy and Doomsday: Reconsideration of a Likelihood. Biomed J Sci & Tech Res 56(1): 47788-47790.

Torelly, Marcelo

2023 Indigenous International Migration: Policy Challenges and Lessons Learned from the Venezuelan Movement to Brazil. Migration Policy Practice l(XII): 37-47.