面向未來的行動與對話:七腳川社群跨境東京循跡的反思與創造

本期專題

第64期

2025/08

文/林頌恩

林頌恩

國立臺灣史前文化博物館展示教育組副研究員

I. 前言

2024年10月下旬,以七腳川社後裔為主而組成的日本循跡參訪團,在國立臺灣大學與國立東京大學教授促成下前往東京。五天行程除了到靖國神社、國立公文書館親見日本殖民七腳川社的物證之外,也到工業遺產資訊中心(産業遺産情報センター)認識日本工業遺產及其策展詮釋角度。1另外也分別與中野社區居民就彼此的暗黑歷史與文化遺產展開對談、在國立東京大學與沖繩夥伴就戰爭記憶展開座談。

循跡,是七腳川後裔自2011年以後,青年一輩為了解祖先當年因戰亂四散離開家園的顛沛流離,開始每年走尋相關路線,也藉此凝聚七腳川人的認同與向心力。2024年將循跡路線拉到更遠的地方──東京,尋訪被記載、刻劃下來的七腳川。活躍的中壯輩族人將此次行動定調為「為歷史正義寫下新的篇章」,其中一項由本次循跡規劃者Sra Kacaw(陳柏均)提出的訴求為「這是一場雙邊後代的對話,並不是要與誰和解,而是了解彼此身為後代怎麼看這段歷史、怎麼與自身和解」。

1908年12月發生於奇萊平原的七腳川戰役,不只造成七腳川社人流離失所,輾轉落腳於現今花蓮縣吉安鄉、壽豐鄉七、八個部落生根,2形成今日可謂「一個七腳川社、後代部落各自表述」的七腳川社群;也因為他們被迫離開原居地,讓日本政府得以遂行建立移民村,徵調失去土地、社會組織崩解而難以維生的七腳川人勞動,建設花蓮地區的鐵路、公路、港口等,形成東臺灣現代化的基礎。可知東臺灣的現代化其實帶著七腳川人失去家園的創傷。

然而,這段歷史對於現今多數臺灣人而言,是不被記錄於教科書或傳播媒體上的陌生存在。同樣地,對於絕大多數日本人來說,這段以「明治四十一年十二月七腳川社討伐ニ際シ警官隊ノ戰鬪」為題而銘刻在靖國神社石燈籠浮雕畫的史實,更是不曾聽聞的過去。

對於這一代的臺日雙方來說,其實都是受到過去軍國主義政策牽連的後代,戰後雙邊不同時期政府、政黨以其所欲打造的教育體系解讀歷史,原住民在歷史上的主體意識更是被忽略,因而解殖民的道路還非常遙遠,有待更多元的合作、行動、反思以及再創造。

刻意選擇見證祖先顛沛流離的路線出國參訪,既不是常見的國際旅遊行程設計,也不是風行於原住民界較為人熟知的藝文展演互動模式。七腳川後裔的出訪,會給自己的社群帶來什麼樣的交流養分?這趟參訪產生的激盪與思考,有哪些方興未艾的漣漪,有可能在未來形成更進一步的捲動?

本文擬從本次日本循跡行動其中一位非原住民成員的角度,主要以民族誌書寫的方式,近身了解這歷史性的一刻,帶給七腳川社群行動者的看見為何、又帶給臺日雙方哪些反思與期許。而七腳川人的國際行動,對於原住民族人進行自主國際參訪,又可以為臺灣以及原住民帶來哪些延伸的探討與建議。

II. 從循跡、文化資產登錄的境內努力到跨國連結的嘗試

七腳川後裔部落當中,以太昌/七腳川部落(Cikasuan)與壽豐部落最早展開相互之間的連結。3太昌/七腳川部落因為有七腳川「頭目的家」負責人Ici Lo’oh(蔡信一)長年投入文史訪談致力於七腳川為人所知、國小主任Komod Adop(谷穆德阿督普)投入年齡階層的青年培力、Komod Sako(周業軒)復振男子Tingpih(大羽冠)的製作;壽豐部落則有Halo Rengos(胡政桂)投入年齡階層的青年培力、O’ol Kacaw(李玟慧)進行七腳川服飾歌曲與系譜製作等復振、Dungi Lunip(何欣蓉)與Sra Kacaw(陳柏均)等人則在協會運作與計畫申請上又特別著重與大七腳川社群有關的事務(而非僅限於壽豐部落),因而無論太昌/七腳川部落或壽豐部落在七腳川社群事務推動上皆擁有極強的發動力。

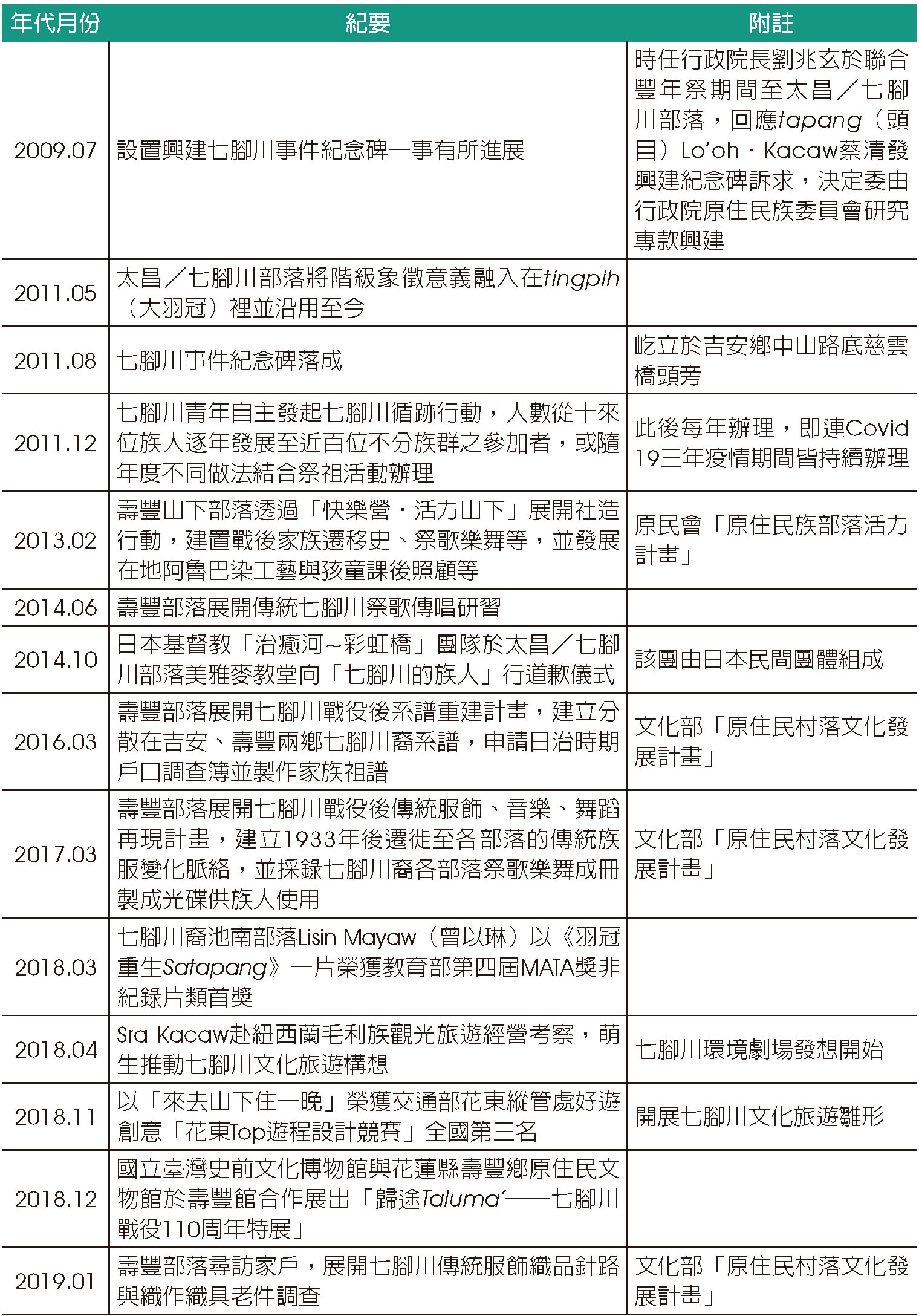

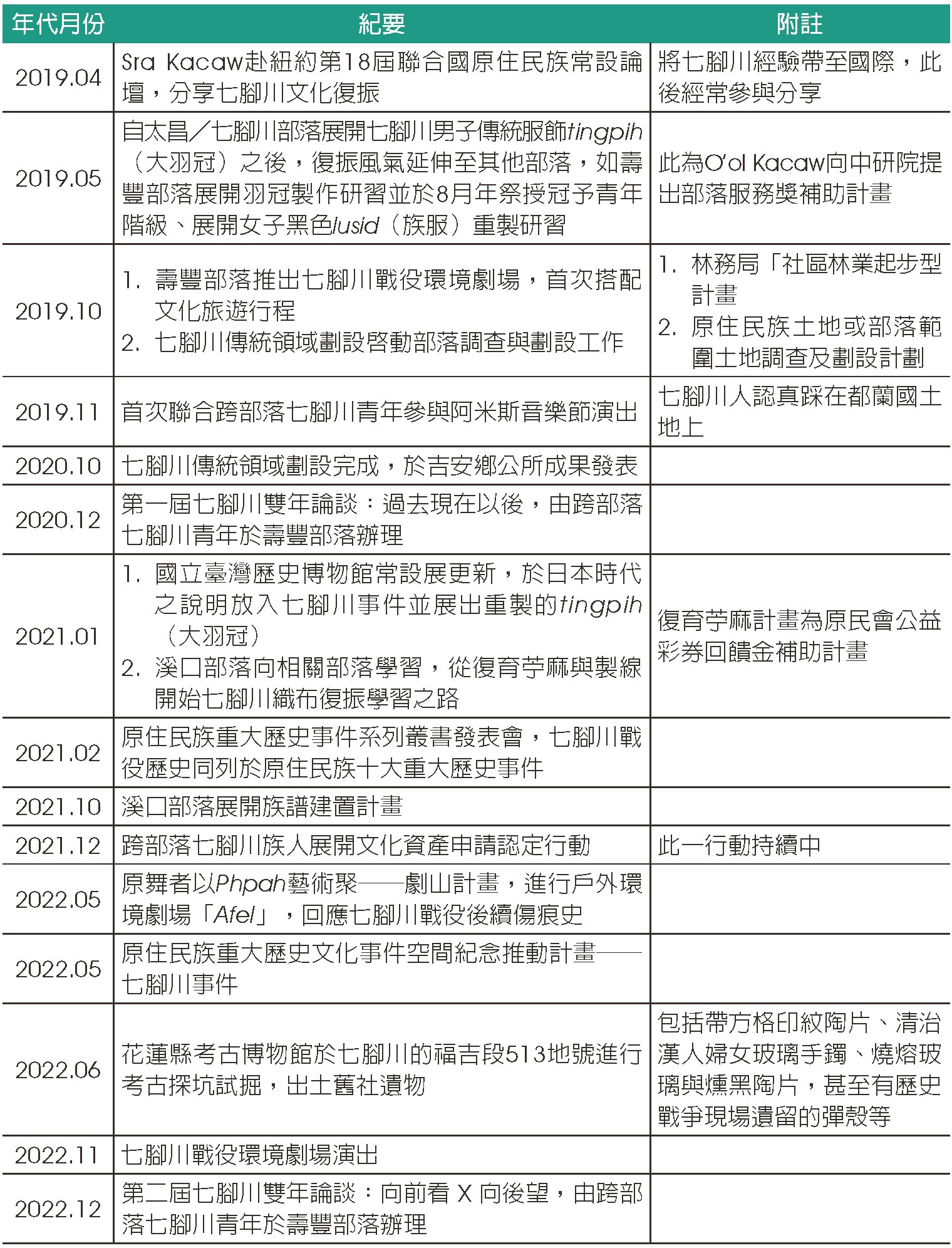

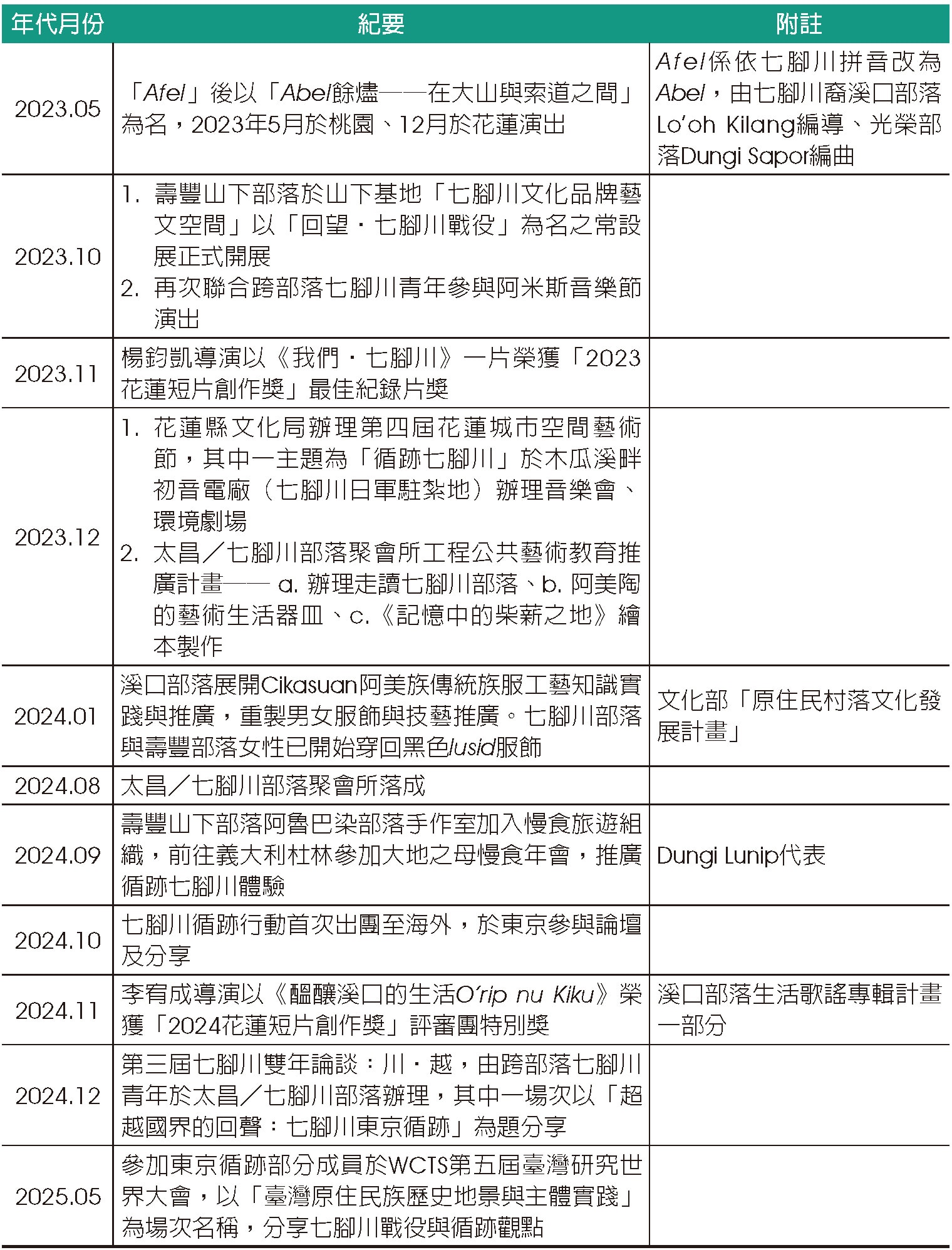

最早透過年度循跡行動來凝聚同為七腳川人意識的對象主要也是這兩個部落的青年,例如Komod Adop、Komod Sako、Halo Rengos還有Lo’oh Saku(周平成)等人,他們都是最早2011年便開始參與循跡的行動者,循跡也逐漸成為連結散落各地七腳川社群同時也是開放給各界參與的行動(有關七腳川人的能動性可見表1:七腳川戰役於兩千年後與族人相關主要行動發展大事記)。

每一年循跡路線都會有些許不同嘗試,主要是以身體感去連結祖先當初走過的路,因而循跡不只在花蓮,也曾經往南來到臺東鹿野鄉,也就是當時七腳川社頭目家族曾經被日本人刻意送離原居地到最遠的地方。也在循跡持續辦理這段期間,Halo Rengos、Sra Kacaw等人聽聞噶瑪蘭族紀錄片導演Bauki Angaw(木枝.籠爻)告知,東京靖國神社的石燈籠刻有七腳川事件的圖像,這於是成了埋在他們心中有朝一日想到東京循跡的意念。

2021-2022年間,關注原住民族文化資產與困難襲產的國立臺灣大學建築與城鄉研究所副教授黃舒楣,因為受文化部文化資產局委託辦理「原住民族重大歷史文化事件空間紀念研究計畫第二期」的關係,其中一環節以七腳川為主題而結識七腳川人,並就七腳川與文化資產一事進行更多比較研究(黃舒楣 2023)。之後在黃舒楣穿針引線介紹下,Dungi Lunip與Sra Kacaw的團隊又分別結識東京大學大學院綜合文化研究科教授阿古智子以及大阪大學大學院人文學研究科特邀研究員松本ますみ。她們兩位對於中國研究、華人與人權議題都有一定的關注及行動實踐,也曾來到壽豐認識七腳川的歷史,阿古智子甚至還曾帶學生到當地參訪,希望擴展日本年輕一代海外修學旅行思考的視野。

因此當2023年Dungi Lunip與專案執行鄭筑云忙於花蓮縣文化局兩個專案時,4她們有了將辦公室旁邊閒置倉庫打造成展間的構想,好延續2018-2022年間壽豐鄉文物館與國立臺灣史前文化博物館合作策畫「歸途Taluma'──七腳川戰役110周年特展」所能帶給參訪者擁有視覺與聽覺同步的解說環境感受。5

打造展間的構想,在舊社模型與路線遷移的立體地圖製作上,不僅有黃舒楣介紹的建築師合作夥伴來協助,也獲得松本ますみ查找諸多當年日本有關七腳川戰役的報紙新聞資料,再以華語轉換到展牆,同步搭配張良澤教授從東京舊書攤買到的七腳川相關影像輸出,讓展場有了真實與過去交錯的意象。而從日軍搭設營帳的老照片比對木瓜溪做為古戰場的意象也在此呈現。此一以「回望.七腳川戰役」為名的計畫成果展就此展開,集結許多人與跨國界的努力,讓七腳川戰役在一百多年後可以在部落這個小展間繼續成為眾人的記憶。

於此同時,黃舒楣與阿古智子也透過聯合國教科文組織韓國國家委員會(The Korean National Commission for UNESCO/KNCU)的計畫,展開專案研究「恢復原住民的聲音和身分:臺灣與海外戰爭與流離失所的跨國遺產」,臺灣這邊主要以發生在牡丹社以及七腳川社的戰事為主。而由Halo Rengos、Komod Adop與Sra Kacaw擔任計畫主持展開以木瓜溪等將七腳川古戰場作為文化資產登錄的努力,也在持續奮鬥中。前述這幾條路線交織在一起的機緣,便是當七腳川人提及想到東京循跡的心願,黃舒楣與阿古智子的研究團隊設法透過此一跨國合作案邀請Sra Kacaw、Dungi Lunip與Halo Rengos到日本分享,其他熱衷七腳川事務的成員聽聞後紛紛表示願意自費前往參與學習,而有了這一團15人以七腳川為核心議題的參訪及座談安排(此行幾乎囊括活躍的七腳川青中壯輩,因而其所思所言也具有一定代表性,參與成員見表2)。

表1 七腳川戰役於兩千年後與族人相關主要行動發展大事記

(資料來源:Ici Lo’oh、Dungi Lunip、O’ol Kacaw、Sra Kacaw與筆者整理12)

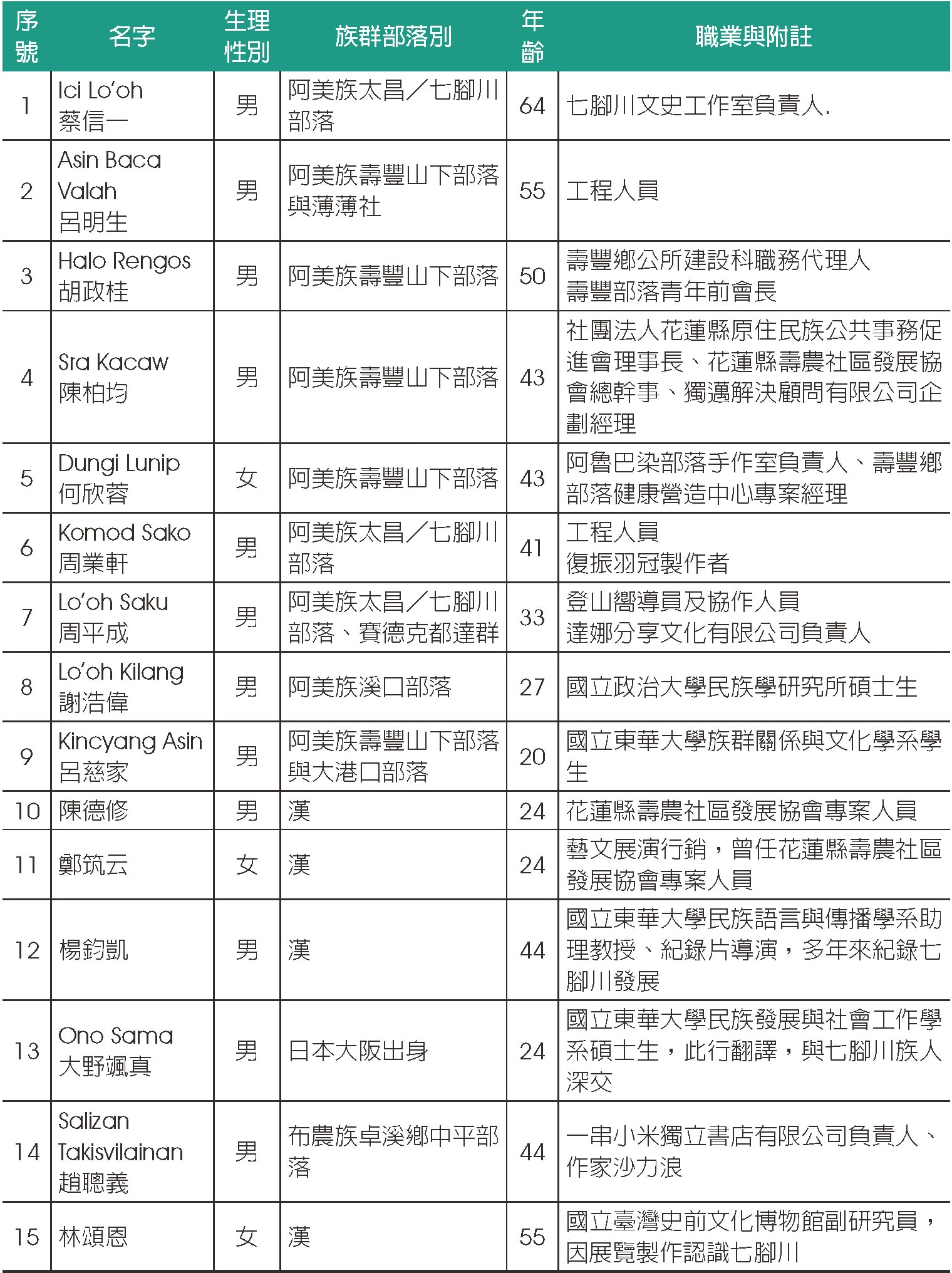

表2 七腳川2024年東京循跡參與人員一覽表

(資料來源:七腳川東京循跡參與成員提供,筆者整理。年齡資料為2025年之年齡)

III. 循跡行動做為遺產實踐

2024年秋末這五天緊湊行程安排如下:10月23日(三)上午啟程、下午抵達日本、夜間會議;10月24日(四)上午至靖國神社、下午參訪工業遺產資訊中心;10月25日(五)上午至國立公文書館、下午參訪中野社區與平和之森公園周邊並至阿古智子家中分享、晚間於里民活動中心對談;10月26日(六)全天於東京大學展開主題座談;10月27日(日)上午啟程、下午返抵臺灣。在Sra Kacaw於行前發出的新聞稿當中寫著:「七腳川循跡行動不僅是歷史的回溯,更是一種面向未來的社群運動」,並聲稱這是「歷史的逆寫與未來的重塑」:

循跡七腳川行動象徵著歷史的再審視與解構,這次的東京行將不僅是一次學術與文化交流,更是為歷史正義寫下新的篇章。透過重訪歷史現場、對話解殖與和平教育,這群台灣的原住民青年正在努力改寫他們的歷史,同時為未來的原住民族運動創造新的可能性。

Halo Rengos認為這是讓多年循跡拼圖完整起來的其中一步:「然後我們就走自己祖先曾經走過的路,然後去感受他們的溫度。突然發現少了一塊,那一塊好像就真的在東京,就因緣聚會大家就一起來,一起來到那邊。」(2025/10/25)這也是戰後以來,首次有七腳川人組團前往日本特地參訪與七腳川戰役有關的重要史蹟或史料中心並與日本國民展開對話的跨國行動。一行人不等待也不依賴臺灣公部門資源來安排,6這樣的自發性,在Halo Rengos看來,是臺灣原住民歷史上重要的歷史正義實踐行動。循跡路線從臺灣東部連到東京,並不是單純的跨國旅行,其中也含括創造原住民族運動的新可能。

每年不間斷實地進行循跡,尋訪與祖先有關的事物行跡,本身就是遺產實踐。從Laurajane Smith(2006)《遺產的社會實踐》(Uses of Heritage)一書「遺產作為文化過程(heritage as cultural process)」的觀點來看(Smith 2006: 44-84),循跡的實踐便非常符合該章所提這三個概念:「遺產作為經驗(heritage as experience)」、「遺產作為認同(heritage as identity)」、「遺產作為表演(heritage as performance)」。親身來到當地,讓身體記憶與經歷成為實在的經驗;跳脫以往遺產建構國族認同的層級,而是更為地方性與次國族的認同建構;表演作為「存在」的體驗這個概念。這些概念指向遺產並非靜態產物,而是被實踐與再生產甚至是在衝突中爭奪詮釋出來的。

就過去有關遺產的研究面向,在Laurajane Smith 與 Gary Campbell(2015)〈房間裡的大象:遺產、影響與情感〉(The Elephant in the Room: Heritage, Affect and Emotion)一文援引多位學者研究來看,傳統遺產研究過去由於長期忽視情感、情緒因素,過於強調遺產的物質性與知識層面,因而停留在「主流授權遺產論述」(authorized heritage discourse)的思考,也就是將遺產理解為偏向物質性、中立知識、需經專家詮釋。然而事實上,人們對於遺產的體驗往往是透過情感連結而驅動的,因此現在的遺產研究反而更需要去肯認,情緒與情感應該要被視為遺產實踐的核心動力。特定身分群體更要積極介入去參與遺址詮釋的意義建構,去引發更多討論,以避免相關論述被邊緣化(Smith and Campbell 2015: 18):

如果我們承認文化遺產是政治性的,是用於解決對過去的理解及其與現在相關性衝突的政治資源,那麼理解情感、想像以及記憶和紀念過程的相互作用,是如何受到人們的文化和社會多樣化情感反應的影響,就必定會成為該領域日益關注的範圍。

Smith與Campbell的看法,對於探討遺產、情感(affect)與情緒(emotion)三者間的關聯有很大的助益,肯認情感與情緒的引發作為遺產詮釋的核心動力,更強調多元人群文化社會的反應增加對文化遺產的認識。因此,對於七腳川人參訪東京的過程來說,強烈的情感因為眼前畫面連結至過往而被真實調動,引發對於遺址史實的詮釋、社群認同的再強固,對於促進臺日雙方人民更廣大的多元群體更去理解這段歷史,就具有更重要的意涵。

IV. 神社石燈籠底下的眼淚

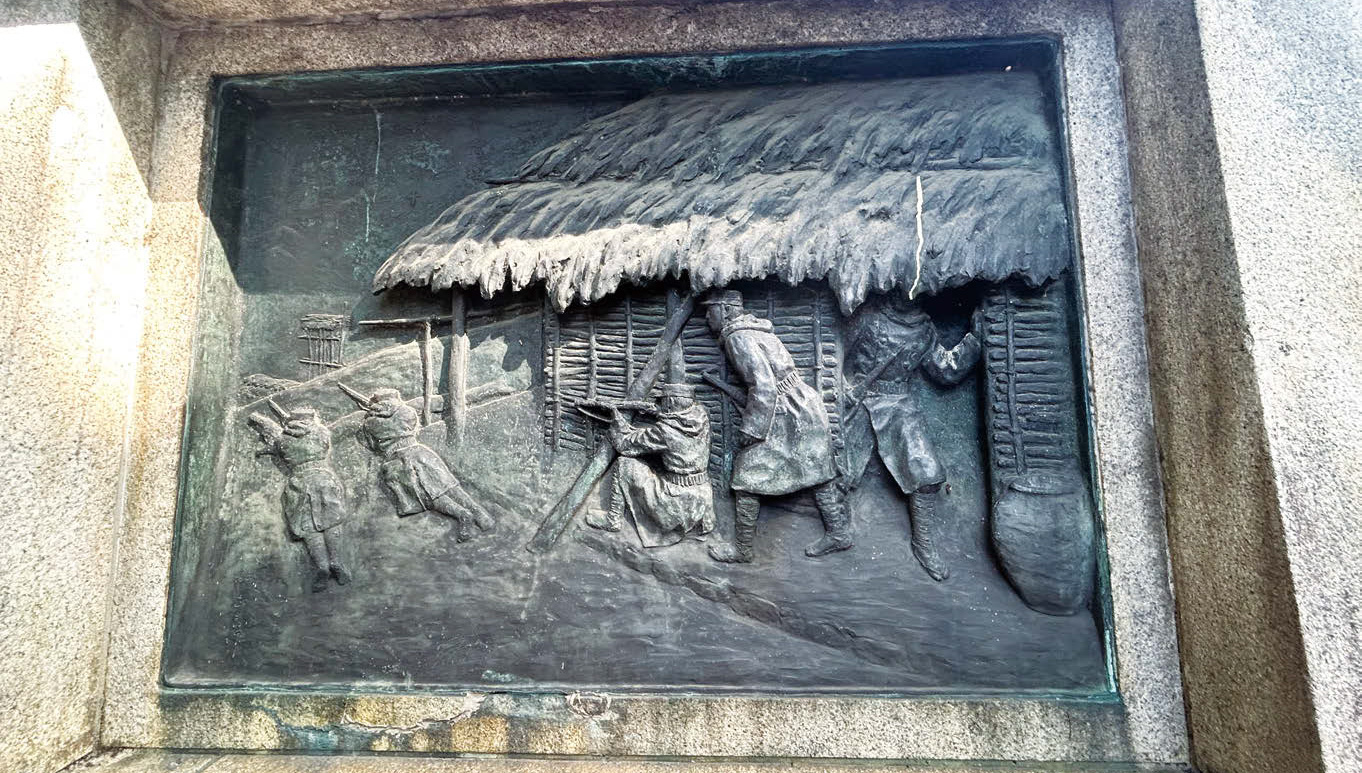

2024年10月24日上午,我們搭乘地鐵到九段下站下車,通過高大的靖國神社第一鳥居。在還沒正式進入神社之前,我們先來到第二鳥居面對神社左側的大型石燈籠,在高約13公尺的石燈籠一側,親眼見到行前線上會議時黃舒楣在簡報裡提到的銅版畫。

這幅浮雕銅版畫的最左側,仍可依稀辨識出的文字有「明治四十一年十二月七腳川社討伐ニ際シ警官隊ノ戰鬪」,意思是「討伐七腳川社時警官隊的戰鬥」,圖像則是五位穿著日本軍裝軍靴的警官在茅草屋內外,或抓起槍枝急著從屋內衝出、或在屋簷下單腳下跪射擊、或趴在地上射擊。

這是當時臺灣理番唯一被放在靖國神社石燈籠做成銅版畫紀錄下來的事件。兩只石燈籠分別對應海軍與陸軍相關各七場戰事,基本上涵蓋甲午戰爭(日清戰爭)至九一八事變(滿州事變)各時期戰事(見靖國神社官網),日俄戰爭(日露戰爭)也在其中。儘管這些銅版畫都只是呈現日方軍警而沒有另一方的肖像,但已經可以從各種畫面想像戰爭的激烈程度。

該幅銅版畫左下方還能夠看到「畑正吉作」字樣。畑正吉是東京美術學校助教授暨雕塑家,浮雕銅版畫的製作監督是當時帝國美術院長正木直彦(東京灣要塞設施 2001),就石燈籠整體設計與構造的設計者為建築家兼建築史家的東京帝國大學教授伊東忠太(東京灣要塞設施 2001)。可以想見在當時,藝術也要用以支持國家軍事發展/侵略是難逃之事。

石燈籠此一軍事紀念物的設置,7源自創立於大正12年(1923)的富國徵兵保險相互會社8(東京灣要塞設施 2001)。基於公司於昭和十年(1935)創立十周年正逢繁多國內外戰事,為緬懷赴死靖國英靈也激勵後輩之用,而獻上石燈籠一對。不過二戰後美軍佔領日本期間,石燈籠差點因為被認為是宣揚軍國主義意識被拆除,曾被以水泥遮蓋住戰鬥畫面,但之後又迅速恢復原狀(見靖國神社官網;陳志剛 2024)。

我們一行人先由七腳川族人依序mibedik(行點酒儀禮),現場氣氛由原先終於見著石燈籠的興奮轉為沉重。其中兩位的神情、反應跟動作都比較大,分別是Halo Rengos以及在現場忽然哭出來的Asin Baca Valah(呂明生),一直等到隔天在阿古智子家裡有一段可以安靜下來分享的時間,才有機會清楚當時他們內心的想法。

Halo Rengos對著銅版畫mibedik,當時心裡跟祖先說的是:「我們來到這邊看到這樣的樣子,希望你們也知道,你們以前的被討伐的樣子也被記錄到這邊,相當得不容易。」所謂不容易,是指即連最為人所知昭和年間霧社事件都沒有紀錄在石燈籠(或是大正年間最慘烈的太魯閣戰役、西來庵抗日等),然而七腳川這一場卻被記錄了下來。Halo Rengos當時看到銅版畫的情感波動是這樣:

「看到銅版畫就覺得哎呀很感嘆啊,就發現七腳川這個名字,七腳川社這個名字居然在東京這邊。而且是呈現在大眾面前,每個人都可以看得到的,可是反觀在臺灣卻可能就只有少數人看得到七腳川。那來到東京這邊看到那個部分,就覺得哎呀原來我們也是被記錄過了,那雖然我們這個部落暫時沒有辦法恢復成1908年之前那個樣貌,但是在那個銅版畫的呈現之後會讓人家知道說七腳川社,它就是一個在日本時期1908年那個時代被日軍跟警察隊一起去重新整理過了。」

另外一位情感波動得厲害的是Asin Baca Valah。他以召喚所有臺灣原住民祖先的想法來mibedik,不管是不是七腳川先人,只要靈魂在這裡、無論是哪一族,基本上一定很久都沒有感受到後輩子孫來敬酒致意,於是他以一種一視同仁的精神來邀請那些看不見而在此地的過來,喝到從臺灣帶來的心意:「我們在這裡的長輩,如果你們在這邊的話,就請你們過來這邊,我為你們敬酒,喝一下。」(2025/10/25)而兩度讓Asin Baca Valah哭出來的原因,則是因為想到父親掛念在心的兄弟。原來他有三位未曾謀面的伯父叔父,年輕時當了高砂義勇軍,再也沒有回來,他一直想知道他們有沒有被入祠、想知道他們的名字在哪裡可以查得到,因而他此行特地戴著父親生前戴過的帽子出國門(2025/10/25):

「自己想吧!如果你的家人因為戰爭過世了、遺骨都沒有回去家鄉台灣,那麼長時間可能他們的遺體是在南洋是在哪裡都不知道了。我爸爸的三個兄弟就是因為戰爭被徵召,就是一去不回就這樣。昨天我是戴我爸爸的帽子,我要代表我爸爸去看他的兄弟其他人的歷史呢,因為日本發生了戰爭,我們被滅社了,我們的部落被佔為平地什麼都不留了,也是燒了幾次,因為傳統屋就是什麼草屋啊木頭這樣而已,就是被驅趕追殺。這些記錄都有,日本的官方有記錄。」

儘管他沒有見過叔叔伯伯,但總有機會目睹父親對手足的思念而心受影響;儘管他小時候不曾聽過祖父提起七腳川的事,但直到《原住民重大歷史事件:七腳川事件》(林素珍等 2005)、《原住民重大歷史事件:七腳川事件寫真帖》(陳聰民等 2005)出版後,尤其是張良澤教授當年設法從東京舊書攤帶回來的老照片竟是見證七腳川戰役重要的史料,讓他知道七腳川的歷史與部落的樣貌,知道那些痛不只留在記錄,也留在記憶裡。對Asin Baca Valah而言,他並不是在日本時期身心直接遭逢殖民統治暴力傷害的人,但那樣的精神創傷一直長期潛藏,只是不知道會在哪個時刻爆開。而這次來到日本,不管是在靖國神社向著出現在銅版畫範圍之外的祖先致意、或是在阿古智子家中分享當時心情這兩個時候,便都爆開了。

而對於創傷的反應,在多回與祖先連結感應的瞬間,或直接爆開,或持續壓抑而找不到出口,於是又成為另一種埋藏起來的創傷,無論相隔幾代皆然。對於隔天上午到公文書館翻找明治年間檔案的Lo’ol Kilang(謝浩偉)來說,看到祖先所居之地被侵略記載下來的筆跡真實出現在眼前,那種無以抒發的心痛壓在胸口說不出話,直到在阿古智子家中分享時,我們才知道當下他有多痛。

V. 來自官方認證的「傲慢不遜」

2024年10月25日上午,我們一行人來到日本公文書館,分成兩組行事,再一起會合參訪各樓層聽取導覽。第一組主要由松本ますみ陪同Ici Lo’oh、Sra Kacaw與Lo’oh Kilang三人至二樓資料調閱室,其他人便在一樓自行參觀。

松本ますみ事先申請調閱兩本《公文雜纂》,分別是《明治四十一年陸軍省及海軍省第十九卷》以及《明治四十二年陸軍省及海軍省第十六卷》,這兩卷的年代分別是發生戰役那一年以及隔年,因此調閱這兩卷有助於蒐集當時官方紀載的資料。有關這兩卷紀載七腳川戰役的片段,透過松本ますみ事前的接洽,已經先由館員協助做記號,松本ますみ很有耐性地花時間慢慢以華語翻譯古日文說給七腳川族人聽。Lo’oh Kilang則是幫忙拍照傳到Line群組,讓其他被館方以限制人數為由而無法到二樓參觀的夥伴感受到同樣的震撼。

在這些片段的報告當中,令眾人最有感的片段之一,便是出現在十九卷一份於十二月十八日晚上九點獲得的電報。「臺陸第一四號」紀載了綜合花蓮港事件的報告,概要說明七腳川的情形。第一段就直接提到「七腳川社ハ 従來傲慢不遜ノ風」,意思是「『七腳川社』從以前就有傲慢無禮的風氣」。百年前的筆跡,直接將發生戰役歸咎於因為七腳川人向來態度無禮、自大驕傲,弦外之意便是該社素行不良、不曾將日本統治放在眼裡、因此對該社發動戰事給予教訓亦不為過等意味。

或許是日本官方以統治者姿態認為對七腳川社發動攻勢是理所當然遲早之事,從官方角度來看並不在乎會對族人造成甚麼傷害。然而對於年輕一輩的Lo’oh Kilang來說,回想高祖父母那一輩族人被迫與家人四散不知生死、從此無法返回昔日部落而流離遷徙,這樣的創傷仍舊存在。他說他到日本以來總是無來由地悶悶不樂,前一天去靖國神社看到以前的大砲跟戰鬥機,一方面感慨日本人的技術先進,但另一方面一想到這些科技產物不就是殺害祖先的物證嗎,那個創傷被挖開來,以至於前一晚他就酒醉,然而他的本意並不是要喝到醉,而是因為太難過、卻又不知道在難過些甚麼。這種悶在心裡卻無法言喻的傷心,讓他們幾個人沒有聊天也沒有討論就是一直喝,這讓他意識到,創傷會帶給人以酒精或藥物等麻痺自我的反應:「這個就是創傷,這個真的不是嘴巴說『原住民那麼愛喝酒』,這個就是創傷講不出來的、悶在心裡的。」(2025/10/25)

而跟著kaka(哥哥姊姊一輩)親眼看到公文書的內容,再連結到過往循跡時所見所想,又帶給Lo’oh Kilang更大的衝擊(2025/10/25):

「尤其是今天公文館出來的時候那一個創傷就這樣子,就是一直在我們的心中又被打開來,包括循跡也是。在走循跡的時候,就跟我們講說『這個木瓜溪以前是血流成河』。可是對我們來說那個是什麼意思到底,可是你回去翻到那個新聞的時候,你就『哇,原來木瓜溪上面都是那些屍體』,那我們踩在 [ 木瓜溪 ] 裡面的時候,那種創傷一直反覆在我們心中一直出現。

可是你見到那個公文的時候,你翻只有9頁,但是這個創傷是跟著我們一輩子的。它會跟著我、跟著我們的safa [ 弟弟妹妹一輩 ] 跟著我們的下一代,不只一輩子,跟著我們的好幾代。從一百多年一直到現在甚至到未來,它會是反覆的出現。那比如說我們要承受這些,只是對他們來說只是9頁的一個公文報告而已……

這些東西翻開來,它每一次每一句都會一直刺痛著我們,這個字就像活的一樣,它會一直不斷出現在我們的生命裡面,跟別人說的時候,它也慢慢地傳給我們下面,尤其是阿美族又喜歡口述文化口傳歷史,這些東西它不會消失。」

親眼見到公文書紀載舊社被攻擊的事實,讓Lo’oh Kilang過去循跡所聽聞「血流成河」的用語,不再只是形容用的成語,而是橫跨世代的鮮明創傷。活下來的人要如何面對與解釋這樣的創傷,不管是對自己、對族人、國人、日本人與外國人,這成了七腳川人永恆的課題。

後來不知道是甚麼場合,讓Halo Rengos開玩笑說,我們七腳川傲慢不遜的個性,這可是有官方認證呢。這句話反轉了原本的傷痛,讓人感受到七腳川不願對任何勢力屈服的意志。日後當Line群組裡頭有機會再次回顧「傲慢不遜」的意思時,Sra Kacaw對此給予了最好的註解:「七腳川人的傲慢與不遜,來自內心深處的不妥協,只為向世人展現:我們絕不屈服於任何強權,因為這是屬於我們的精神與驕傲。」

VI. 中野區平和之森公園與七腳川舊社遺址於空間記憶的共通議題

2024年10月25日下午,阿古智子先是帶我們快速參訪位於中野區的平和之森公園(中野区立平和の森公園)的和平資料展示室(中野區平和資料展示室),接著跟我們解釋中野社區面臨的歷史記憶議題。這個公園有不少設施可供附近居民休閒運動,展示室所在建築猶如結合里民運動中心及小型美術館的多功能空間。由於中野社區在1982年8月宣布成為「憲法保護無核城市」,因而1989年7月在公園辦公室設立展示室,主要希望以通俗淺顯的方式,傳達戰爭的恐怖與和平的珍貴。這可看出過去中野社區居民如何以其高度意識促進公眾參與和平的努力。

然而此一特殊的性質,更早可源於當地居民努力要保留附近中野刑務所(旧中野刑務所/旧豊多摩監獄)的意識。該監獄設置於1922年、1945年關閉,期間關押過許多政治犯與思想犯,不少知名哲學家、作家都曾在此待過,可說是見證日本重要思想發展之地。不過因為經歷都市發展、土地規劃運用等問題,後來唯一被居民努力保留下來的正門紅磚建築,先是已經搬遷到一旁,後來又面臨要建造當地小學而觸及不義遺址搬遷存留問題。

2018至2020年間,主張保留正門磚瓦強化人權與和平教育的居民(以對於保留歷史擁有正面意識的壯年老輩居多),與建築學者、藝術家展開中野刑務所大門保存運動(監獄價值所在可見齋藤夏菜 2020),但此一保存面臨搬移費用龐大難以籌措的問題;然而更多認為黑暗遺產並不光彩、不知可以如何教導也不想教導小孩面對此困難記憶的居民(例如新移入的年輕夫婦),則主張拆除,或認為應該蓋起高牆不要被孩子看到。即連阿古智子曾想在小學介紹此一被稱為「和平門」的建築來說明歷史不應被遺忘,校方則認為校園要保持中立而不允許。2021年,僅存的大門被中野區指定為文化財而有移地保存的想法(黃舒楣 2024:16)。

事實上,主張保留者與贊同拆除者要如何在角力與溝通中找到可以對話行動的空間,而能再造中野社區居民集體意識,同時也作為日本國民重要的困難資產來看待黑暗遺產如何留存的問題,是一大考驗與學習。最新消息是預計於2025年夏天向西遷移100公尺(中野非公式リポート 2025)。

這與七腳川人的處境有著相似也有相異之處可以討論,因為七腳川人面對的是目前舊社範圍除了太昌村的太昌/七腳川部落族人之外,也有其他不同部落的阿美族人,原住民幾乎都與華人住戶如閩南與客家混居。換言之,七腳川人如何與住在舊社範圍的居民對話,練習共同面對土地不能被抹滅的歷史;又或者如何以之發展成可供全國重視的文化遺產來看待,這些都有異曲同工的面向可以討論。

七腳川人被日本人從舊社驅離後、遭焚燒五次的舊社後來成為第一個官營移民村「吉野移民村」。目前在這一帶可見用以解釋與見證七腳川相關的有形物體,坐落於太昌村有入口意象與七腳川事件紀念碑。入口意象係社區營造以城鄉風貌改造計畫而來,2004年透過社區總體營造計畫設置入口意象,將七腳川年齡階層名字嵌入其中並具小型碑文,設置於太昌村明義七街北端;大型的事件紀念碑則為2011年設於慶豐村中山路三段七腳川溪畔並有碑文敘述(進一步討論內容可見潘繼道 2018:37-45,該文將入口意象視為小型紀念碑)。

至於日本時期遺留至今者,較為人所知者為位於慶豐村的知名觀光景點慶修院。布教所曾是吉野村民信仰中心「真言宗吉野布教所」,建於1917年(大正6年),現在則是東部保留最完整的日式寺院,1997年4月1日列為縣定三級古蹟(見臺灣宗教百景網站有關慶修院介紹)。

再來便是位處慶豐村慶豐市場一旁的小公園,明治45年(1912)吉野神社在此建立,後來留下的遺跡僅存「鎮座紀念碑」、石燈籠以及昭和8年(1933)重建的「拓地開村記念碑」,上面有時任臺灣總督中川健藏的題字「拓地開村」與時任花蓮港廳長今井昌治的碑文(花蓮縣文化局 2016),上面寫著「此地元來蕃民蟠踞土地荒蕪開拓困難……」見證日本人知道這裡原來是原住民族的地方,但焚燒舊部落之後認為此舉是重新開拓當地的視角。這個區域在戰後先是由軍方接手作為園區,2001年前後營區廢除(花蓮縣吉安鄉公所 2023),而「花蓮縣吉野開村記念碑」則於2003年7月3日由縣府公告為縣定古蹟。

吉安鄉公所近年來將此區域整建為「吉安好客藝術村」(吉安鄉中山路三段477號),由文化及觀光發展所(簡稱文觀所)管理,底下所屬兩處場館「吉野藝文館」、「Hakka生活館」,這些年來主要作為藝文展演空間。尤其吉安鄉客家人數為縣內之冠,好客藝術村在此設立的目的更具辦理保存發揚客家文化藝文活動的使命。吉安鄉公所於2023、2024年間嘗試以打造七腳川展覽敘事為構想去運用好客藝術村。2024年11月公告「吉安鄉七腳川社故事館計畫」,決標金額390萬,得標廠商為藝創城市整合設計。9這也讓負責此案的原住民事務所擁有更多機會來看待此處如何轉化為分享、探討七腳川戰役與故事所將帶給參觀者訊息的空間。

此處空間由舊社到神社、軍營、藝文空間轉變而來的型態,與平和之森公園及附近舊監獄和平門對照起來,具有可以討論對話的可能。因為園區設置後的未來以及所存的遺跡,要如何從土地與歷史、正義與記憶來營造討論共創未來,這不只是社區居民的課題,牽涉其中相關行動者如何思考與因應,這些都會影響空間的走向與發展。現今此一承接神社遺跡名為藝術村的舊社空間,儘管所呈現的是「漢人和殖民者為主的空間記憶」(借用林素珍 2018:7的說法),然而如何重建記憶使之作為七腳川、吉安鄉、臺灣甚至是讓日本人得以重新理解的重要資產,同樣也是七腳川人與吉安鄉人要面對的議題。

VII. 中野區活動中心發生的對話

2024年10月25日傍晚,我們一行人來到中野區新井區民活動中心(中野区新井区民活動センター),分享七腳川戰役,並由研究生大野颯真翻譯。分享後,先是現場一位老婦人對於政府竟然曾在臺灣做出此事感到震驚與抱歉,因為對她而言這是未曾聽聞之事。過去她在學校是這樣被教導的,日本以不同方式統治朝鮮跟臺灣,在朝鮮的情形是不太考慮當地居民感受而隨意統治;但在臺灣則考慮當地居民而採行相對正當的統治。她提到:「因此我們從那個時代看日本和從臺灣看日本的觀點是不同的,我們一直被教導這樣。但從現在來看,顯然明顯是謊言,這個事實留下了證據,讓我們非常清楚。」因此當她有機會聽到七腳川人的歷史,也等於從臺灣原住民的角度來認識日本在殖民地帶來的傷害與影響。因而對於現場許多第一次聽聞七腳川戰役及其後續情況的日本人來說,得以經由這場演講得知「許多做為日本人本來不知道的事情」。

還有另一讓他們感到不解、疑惑、但又想了解的便是,失去家園離散的七腳川後代,此行究竟懷抱何種想法來到日本?一位先生將族人過去循跡走過河床與本次循跡來到日本的關係連結起來:

「大家在承受祖先被迫離開故鄉的悲痛中,經歷相同季節和同一條河流穿越而來的痛苦,這種情況下,不難想像對日本軍以及日本這個國家產生仇恨,是合理的。我認為這是理所當然的事情,我認為現在也有一些國家主張對這種統治的補償。在這種情形下,大家選擇前往日本並在中野與日本人交流,傳遞歷史並進行對話,這種心境或想法當然是複雜的,你們是如何看待這一切的?」

另外還有一位大學生也抱持類似看法。他覺得眼前族人籌畫這場國際交流的動力是基於恨意,然而出國旅行一趟攢錢不易、本該歡樂才是。他有點不解,既是一趟恨意之旅,為什麼族人還是會願意來分享歷史跟交流呢?這不是刻意的「第二次傷害」嗎?

關於此部分的意見交流,Sra Kacaw的回應充滿省思,也讓這趟日本之行充滿臺日雙方可以相互學習之處。他先是如是回應,提出臺灣人在教育學習上也是如此,例如過去在學校體系完全不知道二二八的事情,因此所有這方面的學習都是成年後一步步找回來的。Sra Kacaw指出:

「其實像現階段我們開始有很多學校在推全民原住民教育,反而是我們這些從事文化的研究者,變成了這些歷史老師的老師。我要去告訴他們當時的狀況跟當代的我們在做哪些努力,那我們覺得教育非常重要。我們希望透過我們自己這樣的努力研究,未來可以透過這些老師再傳達給他們跟我們的後代,或是再教導更多人。我覺得這件事情其實就已經可以把更多歷史正義都找回來。」(2025/10/26)

Sra Kacaw的觀點偏向持續去推進與行動,就算再微小的事物,只要方向正確、有所累積,這些朝向未來的教導與擴散都是可以把歷史正義找回來的做法。例如在臺灣,儘管在過去欠缺全民原教的概念,但是當朝向此一意識的行動已經慢慢開始,那麼持續去跟更多人包括參加研習受訓的老師傳講七腳川人的歷史與想法,就是把過去那些已經無法改變的事實,轉化成未來還可以促進意識與改變的教育行動。

此外,有意思的是,中野居民對於Kincyang Asin(呂慈家)這位年輕的大二學生感到好奇,想知道他是如何願意跟著一群中壯輩一起參與公共事務、一起來到東京。Kincyang Asin於是從台下走到台前,靦腆但是穩重且理所當然地表示,因為他從小就跟著父親、跟著哥哥們一起做事情,所以也很自然地投入。這番話語讓現場日方中壯輩與老年人感到驚嘆佩服,這可能跟他們主張保留和平之門的運動缺乏年輕人的意識及參與有關,因而站在他們眼前的年輕人,就是從小好好被培養與陪伴參與社區事務最好的證明。而對Dungi Lunip等人來說,看到Kincyang Asin的回應與成長也是無比感動。因為Kincyang Asin在國中時期所參與selal(年齡階層)的培訓,就是他們當年最早透過暑假年齡階層訓練活動來陪伴的孩子。這六、七年過去,Kincyang Asin在他們心目中也已成為新一批生力軍以及一起做事的好夥伴。

對談結束後,對於中野社區這名大學生的疑惑(以及對於「天底下怎麼會有人出門旅行是花錢讓自己心裡難受」這樣的作法帶點不可置信的感覺),在我看來,那是因為他還沒有辦法理解東京循跡之於七腳川人的意義,讓我很想跟他說些甚麼。我雖然是以參與東京循跡行動一分子的身分跟他說話,但是在那個當下,衝出來的情感波動卻是讓我從七腳川人的角度出發:「你放心,出來只會讓我們更強大。」因為稍早時間在阿古智子家中的分享,七腳川人紛紛提出他們的收穫與看見,讓我更加確信,這不是一趟滿懷恨意的傷痛之旅,而是從回望當中具有開拓前瞻的強大之旅。

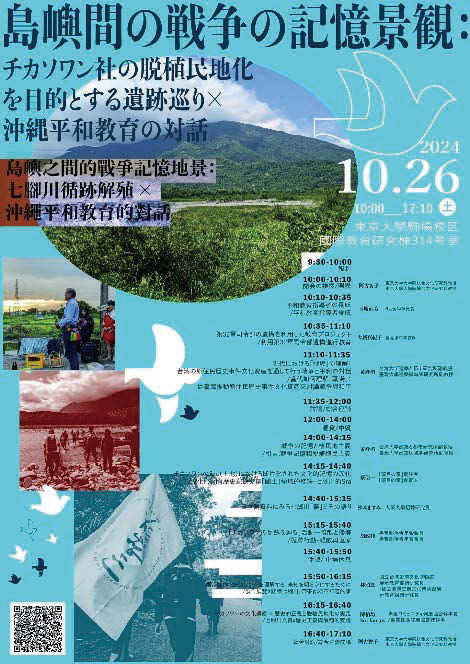

2024年10月26日我們待在國立東京大學駒場校區一整天,由阿古智子安排主持「島嶼之間的戰爭記憶地景:七腳川循跡 解殖 X 沖繩和平教育的對話」。當天的講者與議題如下:沖繩代表玉城直美發表〈平和教育指導者養成〉、黃舒楣從計畫心得發表〈和平作為面對歷史的方法:從牡丹社事件看台灣與沖繩〉與〈戰爭紀念館、墾殖殖民主義和地緣政治:邁向臺灣原住民的歷史正義〉、Ici Lo’oh發表〈七腳川戰役──觀點的轉向〉、Halo Rengos從他多年來發起及參與循跡行動的視角發表〈循跡行動──逃難與返家〉發表、我從七腳川戰役100年與110年展覽的角度提出〈展場的歷史再現與政治〉、Sra Kacaw以他提報文化資產的經歷來看待〈地方文資提報作為解殖敘事的開始〉,最後則為座談。

針對戰爭記憶的梳理,還有一場令人驚喜的發表。松本ますみ特別以她認識七腳川人之後,循著曾聽聞祖父待過臺灣而爬梳調閱資料,查找出祖父曾擔任太魯閣戰役的軍醫,而將當時大歷史的背景也整理出來。松本ますみ提到,由於約當七腳川戰役之前,日本國內同時也面對北海道阿依努族(Ainu)的土地議題,不知是否因此連帶影響日本官方思考與判別七腳川人舊社土地的運用。這樣的檔案查找與思考,也讓在場者對於大歷史如何影響七腳川土地被迫成為移民村而有更多的猜想。

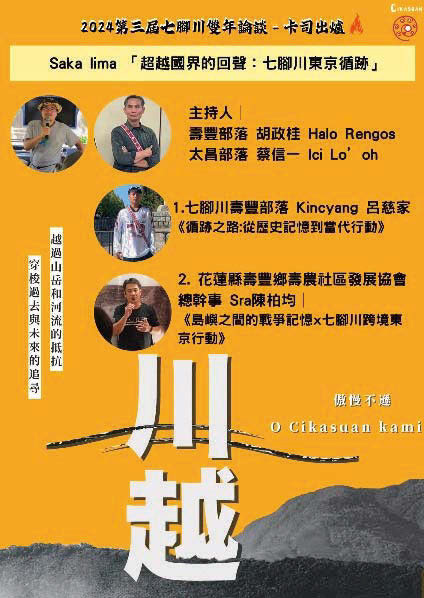

VIII. 小結:從國際參訪再次回到本地前進的力量

以原住民議題及族人為主體性的國際參訪,這樣的經驗與反思勢必要再回到社群前進的力量,例如部分參與者便將這次東京循跡的簡報與心得帶回當年12月7日於太昌/七腳川部落「頭目的家」舉辦「第三屆七腳川雙年論談」與更多人分享。因而對於七腳川人來說,這次能夠與學界、社區連結的合作及對談,還有參訪神社、公文書館親見重要史蹟,認識國家機構的策展思維,都有助於未來持續致力於七腳川社群透過追尋歷史、打造認同的當代行動。

而七腳川人此行「遺產作為文化過程」的經驗,觀察當中有三點收穫,分別是呼籲臺日合作解讀歷史檔案、從建構家族故事小歷史到打造更好的國民、安排能助益國際對話並扣緊社群歷史發展的出國參訪行程。這三點都非常值得提供予原住民族人以及思考未來臺日交流與國際參訪的行動指南。

第一點是希望臺日雙方能盡速展開更多解讀日本歷史檔案的合作可能。由於與臺灣有關係的檔案並非獨立一處,而是隨著不同政策牽連與記事散見各館各處,若要帶動史料詮釋與解讀的新可能,就需要加快整理速度讓更多舊資料出土。10如果要單方面等待日方編列預算增加人手,基本上不太可能,因此如果臺灣政府或企業等公私部門能有經費挹注直接雇用當地人力,不僅能加快整理速度,無論於就業或研究成果上都能實質增進臺日友好關係。

因而臺日關係除了這些年讓一般大眾有感的台灣文化祭等節慶活動之外,在大眾較看不見的檔案合作上,若也能深化臺灣檔案尤其從原住民歷史與舊社相關記載如何於日本殖民地治理及國際關係牽連此一方向著手,促使更多檔案得以在日本整理出來、再由臺灣學界接手翻譯出版,相信對於重建臺灣史料將有極大助益可進行更多當代應用。這一點無分七腳川人或其他原住民族人都有此需求。

促進更多檔案出土與解讀此一方向,就另一層次而言,這與常見於博物館界所關注的「文物返還」有著異曲同工之妙。這並非原件藏品的返還,而是落實史料脈絡的還原與研究,有助於增加詮釋的細節與視角,進而深化以族人為主體性的歷史教育及發聲,也能更全面看待臺灣的發展樣貌。

第二點是可以試著引發臺日雙方能從自己家族故事等小歷史的建構,補強大歷史的碎片,進而對彼此產生助益的作用力。以松本ますみ研究家族史為例,當松本ますみ越發了解過去祖父在臺灣的故事,她調閱檔案所進行的研究與解讀,也就為七腳川人所欲尋訪理解的歷史角度提供更多面向的思考。相對地這不僅加深松本ますみ與家族的連結,也強化她與阿古智子、黃舒楣一起作為七腳川行動一分子共創未來此一面向的意義。

此一引發連結的用意,目的並非在於商討日本政府非得對曾經犯下的殖民罪行補償道歉,而是唯有當日本願意從自身角度為過去所做的一切越加誠實認識與反省、而非對於他國世代蒙受的創傷抱持無視與自大,才能打造自己國民成為更好的日本人。同樣的道理,臺灣要變得更好,墾殖者後代也要對此有所反省,因而這可以成為臺日雙方都能合作努力的方向:透過各種合作與對話啟發及教育,打造自己的國民、讓國家變得更好;同時也更去意識到目前兩國境內人數與勢力皆為非主流的少數原生群體,如臺灣原住民族、北海道阿依努族(Ainu)、所在地被稱為沖繩縣的琉球人民等,確保其聲音與意見得以從主體性的角度更為人在乎與重視。

第三點則是思考出國參訪的安排,可以如何結合參訪國家的在地與當代議題並與當地人群進行對話,又能扣緊社群歷史的回望與再造自身發展,特別是培養年輕一輩也跟著參與及接棒,成為生生不息的能量。此一路線雖然有可能會比較侷限於日本,但並不代表只能以日本境內為主,只要過去與現在仍遭受壓迫之地或有類似處境的地方皆有可為,無論大洋洲、東南亞或是原住民族居住地區皆然。11此外如太平洋藝術節The Festival of Pacific Arts & Culture(FestPAC)所要強調聯合太平洋各國各地區的解殖思考與行動,例如2016年在關島辦理藝術節閉幕式出現「解殖大洋洲」(Decolonize Oceania)的字卡舉牌(TR Na ‘puti 2017)、關島博物館開幕展出作品其一主題是「解殖思維」(decolonize the mind)等等(童元昭、巫淑蘭 2017),此一路線方向的交流都能衍生出許多助益雙向發展的連結。

對於七腳川人來說,首度集體造訪的東京之旅只是海外增能的開始。也有人許願(特別是那些無法參與2024年東京循跡的夥伴),希望未來類似參訪都能每幾年安排到日本循跡與對話;或者能否透過日本友人協助持續查找公文書檔案;或者透過各種接力查找資料的方式,如同螞蟻雄兵般一棒接一棒搬運集結,讓更多尚未被發掘的七腳川史料可被解讀及應用。

而除了到東京以外,也有至其他地區循跡的可能。例如吉安鄉名稱源於吉野移民村,該名來自當時有許多德島縣吉野川沿岸居民來到本地,因為此一關係,吉安鄉不僅於2019年與德島締結友好盟約協定,也從行銷農特產角度積極與德島發展農業觀光外交與互訪(花蓮縣吉安鄉公所 2024a,2024b,2025;花蓮最速報 2025)。儘管有關七腳川與德島之間就黑暗遺產連結這條線仍待觸及深化,但Sra Kacaw等人早先亦已思考,說不定未來循跡至德島縣也是一種擴散的可能。如果能夠得知哪些德島人的家族記憶與吉安有關,或是從吉野村灣生這條線再反推回去相關連結,就如同連結至松本ますみ的家族史研究經驗,說不定還會有更多共振可能。

總結2024年此行七腳川人至東京的循跡行動,無論是在原住民族轉型正義、臺日關係與對話、歷史與和平教育、跨國文化遺產等交匯點都能獲得新啟發。七腳川社群如何從文化資產此一面向來持續推動解殖,甚至在國際交流面向形成可能的跨國合作或是教育行動,這些發生與發聲可能都還在持續當中,也都有許多可以帶給整體臺灣及原住民族參考借鏡之處。

圖1 七腳川前進東京的循跡行動,將族人的實踐帶到東京大學分享。海報由Vica郭姵岑設計。

(圖片來源:林頌恩提供)

圖2 七腳川裔族人與中野社區居民就困難遺產的議題展開座談交流。座談會宣傳海報為Vica郭姵岑設計。

(圖片來源:林頌恩提供)

圖3 靖國神社第二鳥居旁石燈籠,有關七腳川戰役的銅版浮雕畫。

(圖片來源:林頌恩攝,2024/10/24)

圖4 對著銅版浮雕畫,Asin大哥一時忍不住哽咽哀聲,戰爭對家族造成的傷害一直都在。

(圖片來源:林頌恩攝,2024/10/24)

圖5 已經處在工地區狀態的和平門,是見證日本社會發展的重要遺產。

(圖片來源:林頌恩攝,2024/10/25)

圖6 回國後,繼續將這份收穫帶到第三屆七腳川雙年論談與更多人分享。論談主題名稱發想者為鄭筑云,由Canglah林云萱設計海報。

(圖片來源:林頌恩提供)

圖7 國際參訪如何成為社群內部生生不息的動力?七腳川至東京循跡提供可能的參考。

(圖片來源:林頌恩攝,2024/10/24)

誌謝

本文誠摯感謝兩位匿名審查委員提供諸多寶貴修改建議。更要特別感謝Ici Lo’oh、Dungi Lunip、O’ol Kacaw、Sra Kacaw協助提供大事記內容,以及黃舒楣與阿古智子協助本文相關修改檢視,沒有大家在這條路上的一起與相助,不管是這篇論文或是在各種基礎上再往前推展的行動,是不可能的。

附註

[1]在行程設計上,安排該中心的原因在於了解詮釋遺產的視角。由於韓國多次在國際間抗議日本於遺產詮釋上刻意忽視殖民時期強制勞動相關歷史(尤以九州端島/軍艦島為代表),日本為回應此事而補充世界遺產明治時期工業革命系列遺產之詮釋而設置此資訊中心。可見産業遺産情報センター官網介紹(https://www.ihic.jp/l/en-US/)。又,本文以族語提及人名、地名或相關解釋時,為族語在前,華語文首次出現時則括弧在後;外文則為華語文在前,當地用語或羅馬拼音括弧在後。Cikasuan或因拼音系統寫成Cikasoan,本文在此使用Cikasuan。

[2]林素珍(2020:149)將戰後七腳川人再遷移形成現今主要聚落者列為八處,以行政區來看分別有吉安鄉南華、太昌/七腳川兩部落;壽豐鄉則有池南、平和、光榮、壽豐、溪口與水璉六部落。但後面部落介紹時則未見水璉相關說明。

[3]Ici Lo’oh表示,約當昭和五年(1930)期間,日本首肯同意六戶七腳川後裔家族回歸舊部落定居林素珍(2020:150),地點位於現今吉安鄉太昌村明義六、七街,這也是族人之所以在2004年將稱為美雅麥(日治時期此地稱「宮前」miyamae之讀音)的太昌部落正名為七腳川部落的原因,但為不與七腳川舊社或七腳川各部落的說法有所混淆,會在七腳川部落前面加註太昌。而壽豐村壽豐部落其實涵蓋三個多為七腳川後裔的部落,分別為Ci Alupanan(山下部落)、Ci Hamengan(橋頭部落)及Ci Sanasay(三文路部落,又名壽文部落)。

[4]兩項專案分別是「前進社造山下基地──建置七腳川文化品牌藝文空間」以及「阿美族七腳川戰役古戰場文化資產價值評估計畫」,為花蓮縣文化局不同專案。

[5]國立臺灣史前文化博物館兩度與花蓮縣壽豐鄉原住民文物館就七腳川戰役主題合作展覽,前一回為2008年百周年紀念展,第二回為2018年110周年紀念展。

[6]韓方研究計畫在此部分的經費主要使用在座談安排(但韓方並無派員參加),七腳川這邊主要受邀者Halo Rengos、Sra Kacaw與Dungi Lunip僅有少許經費可支應部分機票費用。其他成員在機票、住宿及餐飲上為自費,主要是比照循跡多年來自行支付費用主動參與的精神,不希望沒有經費補助便無法前進。本次七腳川循跡前進東京參加者主要資料一覽表已於表2說明。

[7]黃舒楣於帶領循跡團行前線上會議時提到石燈籠的故事,簡報上運用維基百科、靖國神社官網、國立臺灣歷史博物館典藏網以及日本國立國會圖書館需登錄才能下載的史料,為富國徵兵保險相互會社於1936年印製「靖國神社獻燈紀念グラフ」(內容則提及在七腳川戰役死亡的警官也入祠靖國神社)。本處資料則來自可於網路公開搜尋之內容。

[8]富國徵兵保險相互會社(富国徴兵保険相互会社)創立於1923年,為鼓吹從小加入保險若徵兵可獲保險理賠的儲險公司,當時業務含括日本內地和殖民地(包括臺灣)。戰後因日本廢除徵兵制,改名為「富国生命保險相互會社」,至今仍營運。可見官網介紹(https://www.fukoku-life.co.jp/english/)。該社當時敬獻石燈籠全文亦同步以銅版畫呈現(可見於東京灣要塞設施網站於「陸軍石燈籠」的介紹)。

[9]此故事館預計於2025年年末開展,至少將展出3個月,同時亦希望培訓族人導覽。

[10]以國立公文書館為例,目前能公開於網路上查詢者僅有四分之一,除卻機密或尚未開放的檔案以外,其他檔案礙於人力關係,整理與開放速度極其緩慢。

[11]在日本以「大東亞共榮圈」為殖民/侵略的構想下,如新幾內亞島、馬來西亞(西馬與北婆羅洲)、新加坡等地都曾被日本佔領過。在此一歷史背景下,當地曾被牽連過的人民都帶有共同的傷痛記憶。當代日本年輕人恐怕也不理解此一在他國世代留下的傷痛記憶,而可作為國際相互致力於和平教育探討的行動。

[12]此大事記主要為初步整理2000年之後相關行動,基本上以太昌/七腳川、壽豐與溪口部落有關七腳川當代文化復振為主,內容仍有多處可持續補充蒐集,不齊全之處尚祈見諒。

引用書目

中野非公式リポート

2025 〈2025年夏ごろ旧中野刑務所正門(旧豊多摩監獄表門)を曳家により移動\曳家の様子が一般公開される見通し/(2024年12月中野区文化財保護審議会傍聴)(2025年3月審議会追記)〉。https://nakanocitizens.hatenablog.jp/entry/2024/12/27/120000,2025年6月4日上線。

花蓮最速報

2025 〈日本德島市友好參訪 深化國際交流情誼 宜昌國中展現雙語教學與國際教育成果〉。https://hsnews.com.tw/education-and-culture/ri-ben-de-dao-shi-you-hao-can-fang-shen-hua-guo-ji-jiao-liu-qing-yi-yi-chang-guo-zhong-zhan-xian-shuang-yu-jiao-xue-yu-guo-ji-jiao-yu-cheng-guo.html,2025年6月4日上線。

花蓮縣文化局

2016 〈花蓮吉野開村記念碑〉。https://www.hccc.gov.tw/zh-tw/CulturalHeritage/Detail/16,2025年6月4日上線。

花蓮縣吉安鄉公所

2023 〈吉安好客藝術村〉。https://www.ji-an.gov.tw/attraction/detail/7?fbclid=IwY2xjawJV1NBleHRuA2FlbQIxMAABHXqYqtEZulEOhrWLC-rMLGNQIUpdfBifNcagzhfoUY7cJraUmBn69Y5PvA_aem_C8QdvxnYM83XIJ8ALFtgdg,2025年6月4日上線。

2024a 〈游淑貞率團日本四國力拼國際觀光 德島阿波舞將和花蓮進行跨國合作〉。https://www.ji-an.gov.tw/news/content/60472,2025年6月4日上線。

2024b 〈吉安鄉召開農業發展諮詢委員會議 游淑貞促農業觀光多元交流凝聚共識〉。https://www.ji-an.gov.tw/news/content/60480,2025年6月4日上線。

2025 〈游淑貞邀日本德島台灣研究會訪吉安 開啟國際親善交流推展觀光產業行銷〉。https://www.ji-an.gov.tw/news/content/60793?fbclid=IwY2xjawKg-2JleHRuA2FlbQIxMABicmlkETE0dUlNNUw1cENENFVEdTBkAR4TJTnwtkLi0xxG0esFaYim_5XcMyaDxfJO5mnmfUJxtoN0XkcYsQKT7yE2MA_aem_NoqVFu6CHFhPdPRdYQl-Lw,2025年6月4日上線。

東京灣要塞設施

2001 〈神奈川、千葉、東京的戰爭遺跡-大石燈籠(靖國神社)〉。https://tokyowanyosai.com/sub/ibutu/jisha/jisha25.html,2025年6月5日上線。

林素珍、林春治、陳耀芳

2005 《原住民族重大歷史事件:七腳川事件》。臺北:行政院原住民族委員會/南投:國史館臺灣文獻館。

林素珍

2018 〈原住民族歷史與轉型正義──空間之歷史記憶的建構〉。《原住民族文獻》37:3-20。

2020 《七腳川事件1908-1914:O nikalalais a demak no Cikasuan》。新北:原住民族委員會。

黃舒楣

2023 〈未盡「地景」:沿山地景中的族群互動軌跡與文化資產保存推動〉。《全球客家研究》21:199-250。

2024 〈遺址不危險,在負面歷史現場穿越思考人權、戰爭與和平〉。《博物館通訊》110:16-19。

陳志剛

2024 〈從招魂到靖國:日本近代史中爭議的靖國神社問題〉。《轉角國際》,https://global.udn.com/global_vision/story/8663/8163359,2025年6月5日上線。

陳聰民、陳文添、林文龍、陳美惠、林欣毅

2005 《原住民重大歷史事件:七腳川事件寫真帖》。臺北:行政院原住民族委員會/南投:國史館臺灣文獻館。

童元昭、巫淑蘭

2017 〈太平洋藝術節的去殖民省思:關島太平洋藝術節側記(二)〉。國立臺灣大學文學院臺灣太平洋研究中心,https://tcps.ntu.edu.tw/2017/05/2016festpac2/,2025年6月5日上線。

靖國神社

N.d. 〈內苑大燈籠〉。靖國神社網站,https://www.yasukuni.or.jp/mobile-guide//jp/keidai/mapnaien/01.html,2025年6月5日上線。

潘繼道

2018 〈花蓮地區原住民族歷史相關紀念碑概述〉。《原住民族文獻》37:37-45。

齋藤夏菜

2020 〈豊多摩監獄の価値とその遺産〉。http://g.kyoto-art.ac.jp/reports/2492/,2025年6月5日上線。

臺灣宗教百景

N.d. 〈吉安慶修院〉。臺灣宗教百景網站,https://taiwangods.moi.gov.tw/html/landscape/1_ 0011.aspx?i=61,2025年6月5日上線。

Na'puti, Tiara, and Sylvia Frain

2017 Decolonize Oceania! Free Guåhan! Communicating Resistance at the 2016 Festival of Pacific Arts. Amerasia Journal 43(3): 2-35.

Smith, Laurajane

2006 Uses of Heritage. London: Routledge.

Smith, Laurajane, and Gary Campbell

2015 The Elephant in the Room: Heritage, Affect, and Emotion. In A Companion to Heritage Studies. William Logan, Máiréad Nic Craith, and Ullrich Kockel, eds. Pp. 443-460. Malden, MA: Wiley-Blackwell Publishing Ltd..