荷據時期臺灣原住民「俚俗社會」之轉變

本期專題

第64期

2025/08

文/陳鴻瑜

陳鴻瑜

國立政治大學歷史學系名譽教授

I. 前言

荷蘭於1624年統治臺灣引進了十七世紀歐洲人的文化和制度,其中因為荷蘭在1619年開始殖民統治印尼爪哇島,將其治理爪哇的經驗帶至臺灣,甚至將其征服摩鹿加群島的班達人(Banda)帶入臺灣從事水手和奴隸工作。荷蘭之外來統治會破壞臺灣原住民1的原有文化和社會結構。研究和了解原住民的原型文化和社會結構,有助於我們了解初民社會(primitive society)(或稱「俚俗社會」)(folk society)的構造和發展軌跡。

美國人類學者Robert Redfield研究墨西哥的「俚俗社會」,發現其具有下述的特點;一小群人聚居而與外界很少接觸,聚落散布在各地,群體內的組成相當穩定,群體內的人具有相同的價值觀和知識,依賴口耳相傳其價值觀和習俗,依據習慣和傳統辦事而不需法律,過著自給自足的生活而沒有資本主義的行為動機,社會分工很少,工藝技術很低,有強烈的家庭關係和人際關係,個人的地位受其所處之家庭中之地位及家庭在社區中之地位之決定,著重精神性的而非世俗性的活動,傾向於與自然、動物,有時甚至是無生命的物體聯繫起來,就好像它們具有類似人類的特徵和能力一樣(Redfield 1940: 731-742)。與「俚俗社會」相對的是「都市社會」(urban society),二者之間存在著「過渡社會」。

儘管荷蘭人來臺灣之前原住民社會保持相當的原型,但此種看法不完全可靠,因為從荷蘭文獻可發現在每個原住民村落中都有漢人居住,有些漢人尚與原住民女性結婚而住在村落中。有些村落中流傳著漢人的飲食習慣和宗教信仰,呈現出混合的面貌。儘管如此,荷據時期的臺灣原住民的社會、經濟和文化的特點頗類似Redfield所講的「俚俗社會」。

本文擬透過荷蘭留下的文獻,探究臺灣原住民日常生活中所呈現的社會、經濟和宗教活動特點。經過荷蘭從1624年到1662年的統治,臺灣原住民的日常生活的「俚俗社會」在哪些方面受到影響而改變,此對於社會變遷之研究可提供一個解釋的線索。

II. 對於臺灣原住民的認知

荷蘭人最早在1622年登陸小琉球島,遭當地原住民屠殺,引起荷蘭人報復,對該小島原住民進行數次殺戮,將島上原住民全數殺害,或者將其殘餘的少數族裔遷移到新港或放逐到巴達維亞(江樹生 1999:233-473,2002a:380;村上直次郎 1970a:100)。

1624年,荷蘭人在臺窩灣(安平)登陸,招請當地原住民協助其使用砂及竹材開始築造城堡。原住民對於築城,最初表示善意,又為幫助而答應採伐竹料等物(漢人雖付予代價亦加以拒絕),原住民又招請荷人登陸至其住所,希望結交為朋友。後因漢人加以煽動,原住民即改變對荷人之態度,而以槍及矢襲擊前方伐竹之荷蘭士兵,射殺其中三人。原住民如此與荷蘭人交戰,其原因出自漢人。蓋漢人不喜原住民與荷人進行鹿皮貿易,而且不喜荷人在該地築城堡(村上直次郎 1970a:30-31)。

臺窩灣(安平)港附近有一個街區,原住民稱為蕭壠(Solang)(即今之佳里),居住人口少而又屬野蠻,其身長平均高於荷人,彼等裸體步行而不覺羞恥,在其私處遮以寬二十公分之圍腰布或「利連」之小布,對於外國人懷抱恐懼。該地婦人晝間不與其丈夫同處,而二、三人或四人共同居住,丈夫如欲與之相會,當往婦處相會,但需限在夜間。丈夫之住處距離其妻步行十五分鐘或半小時路程,因不使用蠟燭或油燈,故須在黑暗中步行,即使在家則將稻草點燃照明,與其妻子相聚似不准繼續二、三小時以上。

接待外人或友人,最高之禮節是帶至其妻住處餐聚,行至其妻住處附近,需派僕人前往通報,經其妻同意後,才能將友人帶至其妻家(村上直次郎 1970a:32)。顯然臺灣南部新港地區原住民採取母系社會,其他部落可能也是採母系社會。

住在今屏東縣林邊鄉一帶的放索仔(Pangsoja)人,身體高大強健,結實茁壯且堅強有力,身材很美觀,但大部分都赤裸走路,毫不覺羞恥,他們的耳垂穿有耳洞,大到可以穿過拳頭,他們用一個圓木環把這個耳孔撐大。他們的婦女沒有像男人那麼體型端莊,她們笨重、肥胖,在她們的私處圍著一條小布條。他們的房屋居室,跟住在高雄岡山的搭加里揚人(Taccariangh)(呂自揚 2011:1-12)的一樣,蓋得很低而且簡陋。住在屏東山區的多拉托克(Dolatock)人的穿著,房屋居處,人的樣子和武器(有盾、標槍,有些人也有弓箭和砍刀)也都和放索仔人的完全相同,只是他們的男人沒有那麼高大(江樹生 1999:229)。

住在今恆春的瑯嶠的居民,根據漢人通譯藍帕克(Lampack)的敘述,是在臺灣島上所看到最文明的人,他們穿著得體,婦女穿裙子,長及腳踝,雙乳也遮住,不過他們的居處既小又難看;他們的膚色比鄰近各村落的人白皙很多,據藍帕克的敘述,他們的首長有一百多人一起同桌吃飯(江樹生 1999:231)。

這個瑯嶠民族,就像外表所顯示的,在與荷人交往中,他們比其鄰近村莊的人文明很多,膚色也比較白,個子比較小,他們的首領對屬下也比較有威嚴,酋長一個人統治16個村莊,每個村莊由他指派一個頭領,他有很多僕人服侍,那些僕人一直在他周圍,他們也不跟那些黑人(原住民)一樣裸體走路,穿著衣服,女人甚至於遮著胸乳,妓女和姦淫被他們視為非常可恥的事情,每一個人只能娶一個妻子。如果首領去世,就由長子繼承,同受尊重(江樹生 1999:236-237)。

在堯港2附近遇見約兩百個野人,身上帶著長槍、盾和砍刀(paranges)。搭加里揚人體型非常高大強壯(江樹生 1999:189)。

住在高雄山區(小林村)一個美麗的大山谷的大武壠(Tevoran)社,跟沿海村社的人比較身體較為瘦小,耳垂很長,穿有很大的耳洞,村社很大,人口眾多,偶像沒有其他村社多。男女結婚後跟孩子一起住在一個房子裡,跟其他村社的習俗不同(江樹生 2010b:792)。

卑南社位於臺東一片平坦的農地上,種植很多檳榔和椰子樹,人口約有3,000人,其中約有1,000名魁偉的戰士,武器有弓箭和15呎長甚至18呎長的矛,還有六、七個小村莊附屬於該村莊。1638年2月1日,荷軍來到卑南村落前方,雙方議和,卑南的領主把他戴在頭上的周沿鑲金,整個薄如鐵皮的帽子贈送給荷軍隊長,該隊長也贈送他一頂灰色帽子和一匹紅色天鵝絨(江樹生 1999:381)。

傳教士史初一(John Struys)在1650年到臺灣訪問,他的報告說出了一個讓人驚訝的發現,他說在臺灣南部有一位原住民殺害傳教士而被判處火刑,在行刑時,他被脫光衣服,結果發現他長了一條長約一呎的尾巴,長滿了毛。該名犯人說南部人很多長有尾巴。史初一證言他的確親眼看到此人的尾巴(Valentyn and Candidus 2017: 424-425)。

荷蘭人開始時是利用給予土著一點點菸草和一小塊棉花布(cangan)以交好土著。當地的華人對待原住民也是一樣。荷人認為不能使用強制手段要求原住民交付貢物,否則他們會作亂,將城鎮燒毀。他們不是以理性,而是隨性在做事。所以荷人不主張採用武力徵收貢物,事實上原住民他們一無所有。由於各地原住民仍具有野性,經常戰鬥,獵取敵人首級,所以荷人需派軍隊去鎮壓他們的野性,以馴服他們,使他們歸順公司(江樹生 2007:197-198)。

傳教士法蘭汀(Francois Valentyn)和干治士(Rev. George Candidus)的觀點稍有不同,他說:福爾摩沙人民非常友善、忠誠,也很好客,會以最友善方式招待外國人食物和飲料,不喜歡莽撞或無禮的行為,不偷竊,會將不屬於自己的東西歸回原主。但蕭壠人例外,他們是惡名昭彰的小偷和強盜(Valentyn and Candidus 2017: 30)。

傳教士尤羅伯(R. Junius)在1640年10月23日致函荷印總督迪門(A. var Diemen)說,新港原住民很多人信仰基督教,年輕人按照基督教儀式結婚,一起住在一起、生育小孩和一起到田裡工作,舊的風俗習慣已日漸消失(Valentyn and Candidus 2017: 317-318)。

原住民村內有僧侶3,除戰鬥外,不公開傳教。僧侶將約有一呎大之龜二隻之尾巴綁在木塊上,再放置在如拳頭大小的木球上,繫在其臍部,牽引以顯露其腹,或令烏龜退縮。他們在教堂前耍弄該烏龜。尤其在月圓時與月虧時於日出前玩弄二小時,至日出始離去。人死時採用火葬,燒為粉末。彼等在臨戰十日至十二日以前,在教堂之廣場上,懸掛其楯以示人,其武器為槍及弓,腰間配帶一刀,使用敏捷(村上直次郎 1970a:33-34;Valentyn and Candidus 2017: 49-51)。

圖1 1670年荷人Olfert Dapper所繪的臺灣原住民

(圖片來源:“Dutch Formosa,” Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Dutch_Formosa,2025年5月12日上線)

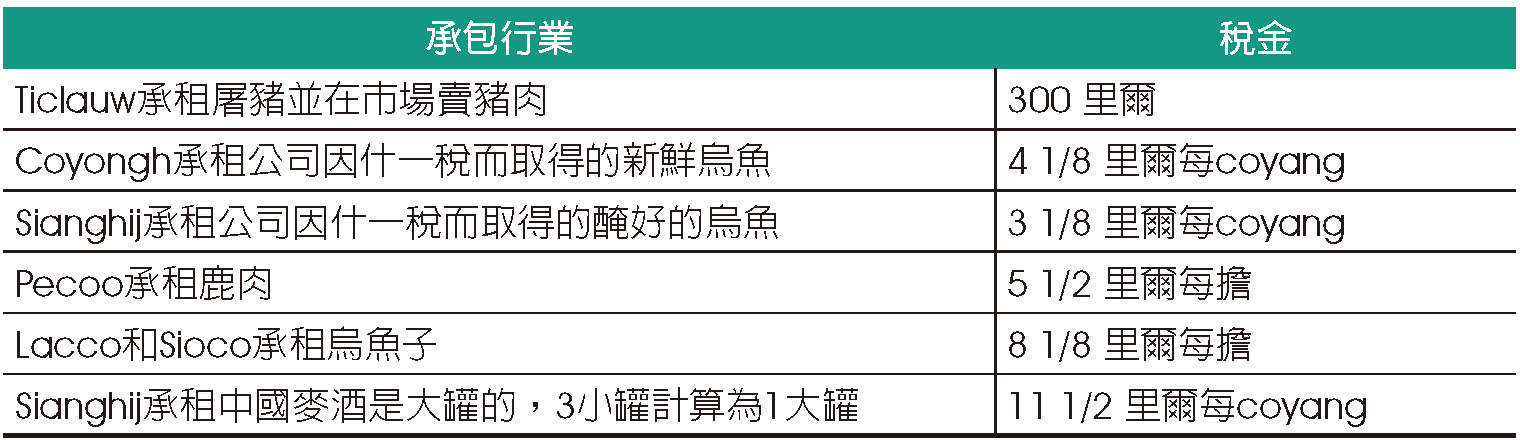

圖2 John Thomson於1871年所拍攝的臺灣原住民母與子

(圖片來源:“Taiwanese indigenous peoples,” Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Taiwanese_indigenous_peoples,2025年6月12日上線)

III. 居住的村落

荷人佔領大員島初期,該小島上有漢人1萬多人及少數原住民(Valentyn and Candidus 2017: 20)。

依據1625年1月15日臺灣荷蘭當局之決議,決定將大員島砂地之商館遷移至臺灣島之海岸,在該處建街,以安置漢人、日本人及其他族人。自澎湖島遷移臺灣島之後,漢人來者遽增,在上列臺灣島之地,獲得原住民之承諾,選定新港地區,以棉花布十五疋,向新港原住民買得土地,該地有淡水河川,土地肥沃,野獸羣生,沼澤亦多魚類,故有漢人及日本人移住,形成新港市街區(村上直次郎 1970a:48)。

當時新港附近有數個村落如下:

麻豆 可以武裝之男子約計 三千人

蕭壠 一千人

目加溜灣 一千人

新港 四百人

荷人與上列各村落有交情,其附近有數村落,人口各有男子150人至200人,亦希望與荷人來往。荷人使用一餐之糧米,一噚(vaem)之棉花布,一口之烟草,與當地原住民交際。

住在屏東山縣西邊山區裡的來義鄉的Talacabos村莊約有600戶,包括男、女和小孩約有2,000人,是個健康雄偉的民族,他們的婦女比Tolasoy的婦女白皙而且文雅。他們的房屋是用從岩石劈採下來的石頭(可能指石板片)建造的;那裡也生產綠色的薑,數量不大,但品質不錯,荷人曾經鼓勵該地居民多種這種薑,他們已欣然答應(江樹生 1999:294)。

為了鼓勵漢人移民基隆和淡水,荷蘭在1646年3月規定在淡水的人除了繳納人頭稅外,免數年按行業繳納他們的全部稅捐;在基隆的人免納三年人頭稅,其他稅則一律免納。且開放中國船隻自由進出淡水和基隆,但要向公司繳納貢稅(江樹生 2024a:25)。1648年,淡水有漢人78人,其中有幾人跟原住民婦女結婚,並開始耕種土地(江樹生 2024b:86)。

1648年3月13日,舉行南區地方會議,大會全體宣講在北區地方會議所宣講的各點,並且說明,如果有村社或家族想要從山區遷居平地,可以不必問荷蘭人即可自由遷居,但是住在平地的任何人都不得沒有告訴荷人就從平地遷往山區,或遷居其他地方(江樹生 2002b:20)。

荷蘭在1650年11月登記住在臺灣的漢人有11,339人,其中女性有838人(江樹生 2024b:168)。

1652年5月,經荷屬東印度公司登記結盟的臺灣島村社共有251社,合計居民總數為59,805人,住家總數為13,893戶(江樹生 2002b:284;江樹生 2024b:293)。4

根據《巴達維亞城日記》在1625年4月之記載,臺灣南部原住民之部落組織是各自獨立自主,而不願處在一首領之下,彼此經常相互戰鬥,而於戰鬥最強者,即擁有最大勢力,麻豆及蕭壟原住民向來互相戰鬥,1632年5月與荷蘭訂和約(村上直次郎 1999:79-80)。荷蘭人在1626年11月對臺灣原住民之描述,稱他們沒有法律規範其生活,如有人打死別人,按照他們的方法,用20疋或稍微多一點的棉花布(對他們來說已算是很多)就可以和解。他們不喜歡有首領來指揮他們,人人都是自由的,他們只尊敬年長的人,最強壯的捍衛者有最多的跟從者(江樹生 2007:257-258)。

圖3 John Thomson於1871年所拍攝的高雄內門木柵的平埔族獵人

(圖片來源:“Taiwanese indigenous peoples,” Wikipedia, https://en. wikipedia.org/wiki/Taiwanese_indigenous_peoples,2025年6月12日上線)

男人除了戰鬥之外無所事事,他們稱雄之方式是看其殺有多少敵人首級。他們將敵人之首級拔去毛髮,然後依照彼等之習慣製成裝飾品,將其毛髮編為繩索,懸於竹竿上或屋簷下。妻在丈夫出征期間生子時則加以殺害。男子至三十四歲或三十六歲,就不出征。婦女頗守貞操,寡言,體態優美,面型較荷人整齊,顏色為小米色或褐色。婦女及男子均留長頭髮,剃鬚。男子對其妻,嫉妒之念甚深,不喜其與人稍有交際。他們好奇心頗強,接近他們時,他們會隨意脫去荷人的帽子及上衣。

他們的房屋,跟東南亞國家類似,是高腳屋,離地面五、六呎,以該地多所出產之竹材築造,外觀頗美。此地除少數灌木外,並無樹木。住屋內空蕩蕩,沒有家具,除敵人首級及骸骨外,一無所有。他們的教堂也是以竹子建造,而以該地多所出產之鹿及豬之顎骨作為裝飾。

荷蘭在1650年7月31日下令在熱蘭遮城市鎮所有人持其房地產所有權憑據向大員政府秘書登記,以便領取完整的所有權狀(江樹生 2024b:253)。其他偏遠的村社則沒有發所有權狀。

IV. 生產

在荷蘭治臺期間,荷人、漢人和日本人從事商業,亦有漢人從事農業和工人。原住民則從事游獵和採集,少數從事農業,他們不從事商業。

臺灣之土地相當肥沃,適合種植各種作物,糖之產量相當多,不種水稻而種旱稻,故產量少。又出產小麥、大麥、豆類、棉、麻、菸草、靛藍、菜種、生薑等。但產量不多,只與播種之種子同量而已。亦種植各種藥草,如苦蓬、羅馬蓬、白馬西馬羅、野生三葉芹、郭公草。又有牛舌草、野生薄荷、蓖麻、杉菜、茴香、蒔蘿(dille)、卡莉卡(galiga)、錦葵、馬基萊因(magieleijn)、小白菊、薄荷、大薄荷、芸茴、野生雜莉哦(zalije)、蘿伊庫蘿伊多(luijcruijt)、堇、野葡萄等。又在南部大木連附近發現少數之茯苓,但有節且硬不適食用,生薑亦甚小而肉少。荷蘭長官考慮從廣東引進大生薑之種籽。在臺灣亦發現茶樹,但數量不多。赤崁能生產白糖一百萬斤,1645年米產亦豐富,由於漢人熱心耕作,開荒地種植(村上直次郎 1970b:456)。

1634年,荷蘭在臺灣試種麻(hennip)、棉樹和棉花布所需的染料(cangansverwe)的草(菁)(江樹生 2024a:727, 825)。1635年11月,大員長官將該染料草80擔裝在8個桶,連同2萬塊中國紅磚以壓艙物方式運往巴達維亞。該次航行同時也運送臺灣的糖(江樹生 2024a:753)。1635年,荷蘭預備在臺灣種植菸草、小麥和土茯苓,及擴大種植稻米。1636年2月14日,荷人抵放索仔社勸導原住民種稻米,2月21日上午再行前進,經過數村,向大木連前進,到處強命原住民種稻米,此乃因為稻米量不足。

荷蘭為了鼓勵種稻,大員議會在1636年9月15日決議,在未來四年每年將以1 cojang(25擔為1 cojang)米40里爾(reel)(1里爾約值中國8錢)(村上直次郎 1970a:42)的價格,收購臺灣土地生產的米,從中都不徵收任何稅。所有人生產的米都要收購,其目的在吸引眾多貧窮的華人到臺灣。同時公司將自己繁殖的351隻牛中的82隻牛賣給農民,使其耕種,每隻10里爾,在一年內償還價款(江樹生 2024a:826-827)。

原住民從事耕耘播種及收穫的是女性,丈夫則從事戰鬥和狩獵。早期所獵獲之鹿皮每年約可得二十萬張,鹿脯及魚乾亦甚多(村上直次郎 1970a:49)。後來鹿隻數量減少,鹿皮每年約可出口8-10萬張(江樹生 2007:199)。至1644年4月,臺灣的鹿大量漸少,荷蘭準備從暹羅和柬埔寨出口鹿皮供應日本(村上直次郎 1970b:391)。1645年3月,荷蘭準備發出獵鹿執照四百張,實際只發出364張,即北部331張,南部33張,原因是鹿數減少。此後二十年,捕鹿數每年為五萬到七萬隻之間,僅少數空地尚有鹿。因此荷蘭建議打獵兩年,停獵一年,否則鹿會全滅。由於每年鹿皮數不足五萬張,所以向暹羅訂購十萬張鹿皮以輸出到日本(村上直次郎 1970b:455)。

原住民不會製造磚頭,故荷人雇請漢人。1625年2月,荷蘭在大員雇用十名華人燒磚工人,但荷人覺得他們工作效率不高,每天造不出三百塊磚頭,工作慢而且費用高。所以荷蘭長官在水手中找到一名會造磚的人,每天造二千塊磚頭。因此為了建造大員之城堡,乃請求巴達維亞派遣會造磚和造瓦的人、以及會建造磚窯的人、一名木匠師傅和數名會蓋房子的木工、泥水匠、鐵匠、會造排水溝的人到大員。另外送來數匹馬,配著馬鞍和馬轡,一些葡萄、芒果、荔枝、榴槤等樹苗(江樹生 2007:164-165)。從該紀錄可知,今天臺灣有葡萄、芒果、荔枝、榴槤等果樹是從巴達維亞移植過來的。

荷人為了在魍港建造碉堡和房舍,在1934年11月9日,發給漢人許可證在魍港捕魚及招請漢人為公司燒製磚頭和石灰,以及在赤崁農地耕種的漢人,同時在許可證以中文寫上附加條款,規定如麻豆人和蕭壟人騷擾漢人,將予以嚴懲(江樹生 1999:189, 230)。麻豆原住民為了抗荷,將許可證撕碎、將漢人頭髮剪斷。1639年10月12日,快艇Lis號從魎港載石灰到大員建堡壘(江樹生 1999:455)。

北臺灣北投地區出產硫磺,1640年12月,已經開始精煉硫磺,漢人Peco和他的人員已精煉出17,000斤硫璜,不過這些人對每擔3又1/3里爾的價格有怨言,因為為要精煉硫磺,需用很多黑炭(roet),每擔須費8兩(銀)(江樹生 1999:478)。

荷蘭也從爪哇引進種馬,1635年3月23日,因為大員的馬廄發生火災,3匹日本的母馬和1匹爪哇的公馬被燒死。大員長官普特曼斯(Hans Putmans)請求巴達維亞總督送來幾匹可用來交配的波斯的、Baleijsche或爪哇的種馬,因為從日本和暹羅送來的種馬都生不出來良好的種馬。荷人認為這些馬匹在鎮壓麻豆人的騷亂非常有用(江樹生 2024a:708-709, 711)。

像甘蔗等水果是臺灣原生種,並非荷蘭從印尼引進來的。大約在1633年,荷蘭認為向中國購買大量的糖以供應荷蘭、波斯和日本的需求,糖價必然會逐年上漲,所以鼓勵住在臺灣的漢人試種甘蔗。荷屬東印度公司提供牛隻、小額貸款給漢人種植甘蔗。1634年4月16日,有一艘小戎克船從廈門運載鹽和甘蔗等小東西到大員(江樹生 1999:157)。5月2日,從中國沿海有四艘小戎克船運到大員少量的米、甘蔗及其他小東西(江樹生 1999:162)。到1635年5月,公司可在臺灣收取300-400擔的蔗糖,主要產地在蕭壠和麻豆(江樹生 2024a:636-637)。由於清人入侵中國,中國陷入戰亂,荷蘭鼓勵漢人移入臺灣種甘蔗製糖。

在1646年開始種植養蠶的桑樹,並從中國招來專家同時也將第一批蠶引入臺灣(江樹生 2024a:160-161)。1648年在島上養蠶抽絲的工作停止了(江樹生 2002b:180)。至1651年,島上已無桑樹,因為桑農將農地改種甘蔗(江樹生 2024b:474)。

V. 繳稅

荷蘭統治臺灣初期沒有對原住民徵稅,因為他們太窮了,沒有生產物足以產生財富。直至1637年才對琅嶠徵稅。

荷蘭對於住在臺灣的漢人則徵收人頭稅,對漁夫發給捕魚許可證,漁夫需繳納什一稅,才可以捕魚(Valentyn and Candidus 2017: 422);5對獵人發給打獵許可證。據1648年的戶口調查顯示,臺灣有315個村社,總計68,675名原住民歸屬公司統治。此外還約有15,000名漢人住在這島上。這些漢人使公司獲得可觀的收入,因為他們必須每個月繳納11,000張人頭稅單,每張支付1.5里爾。徵收人頭稅時問題難免發生,因為奉命去徵收人頭稅的公司的士兵,對不肯繳納的人有時手段粗暴。總督與議會想要解除這樣的困擾,以防繼續發生騷亂。因中國工人大量湧入島上而造成的臺灣農業的發展,正可補償公司財務的損失。糖的生產意外地成功。該年糖的產量超過12,000擔,惟出口日本的數量有限(江樹生 2002b:180)。

1635年12月18日,為補助學校教師等,並且整理原住民教員起見,依教會評議員之提案,從定員50人中遴選最優良者17人,以4里爾之代價,改發每月定量米糧,此米糧由其服務各村負擔,今後由彼等擔任教會一切任務,使對傳教事業更加盡力。

1637年1月,荷蘭強迫琅嶠之番主與公司訂立適當之條約,表示服從並承諾下列條件:(1)荷蘭承認其為哥拉諾斯(Coranos)、托拉斯瓦克(Tolasuacq)、巴魯尼基斯(Valnigis)、斯達基(Sdaki)及攀庫索爾(Vanghsor)五個村落之首領,應將向來其住民徵收之租稅及收入悉數收納之。(2)上列五個村落之人民需與其他之臺灣人同樣,每年向公司納貢,番主為永久;長老則在職期間予以豁免之。(3)番主每年應與長老出席赤崁之南部地方會議(村上直次郎 1970b:456-458)。

新港地區的居民漢人居多數,其他原住民村落亦有漢人居住,有漢人的地方就會出現商店和商業活動,荷蘭據此徵收稅金。荷人將各種行業以承包方式包給漢人承攬,此一制度是從荷屬東印度移植過來的。

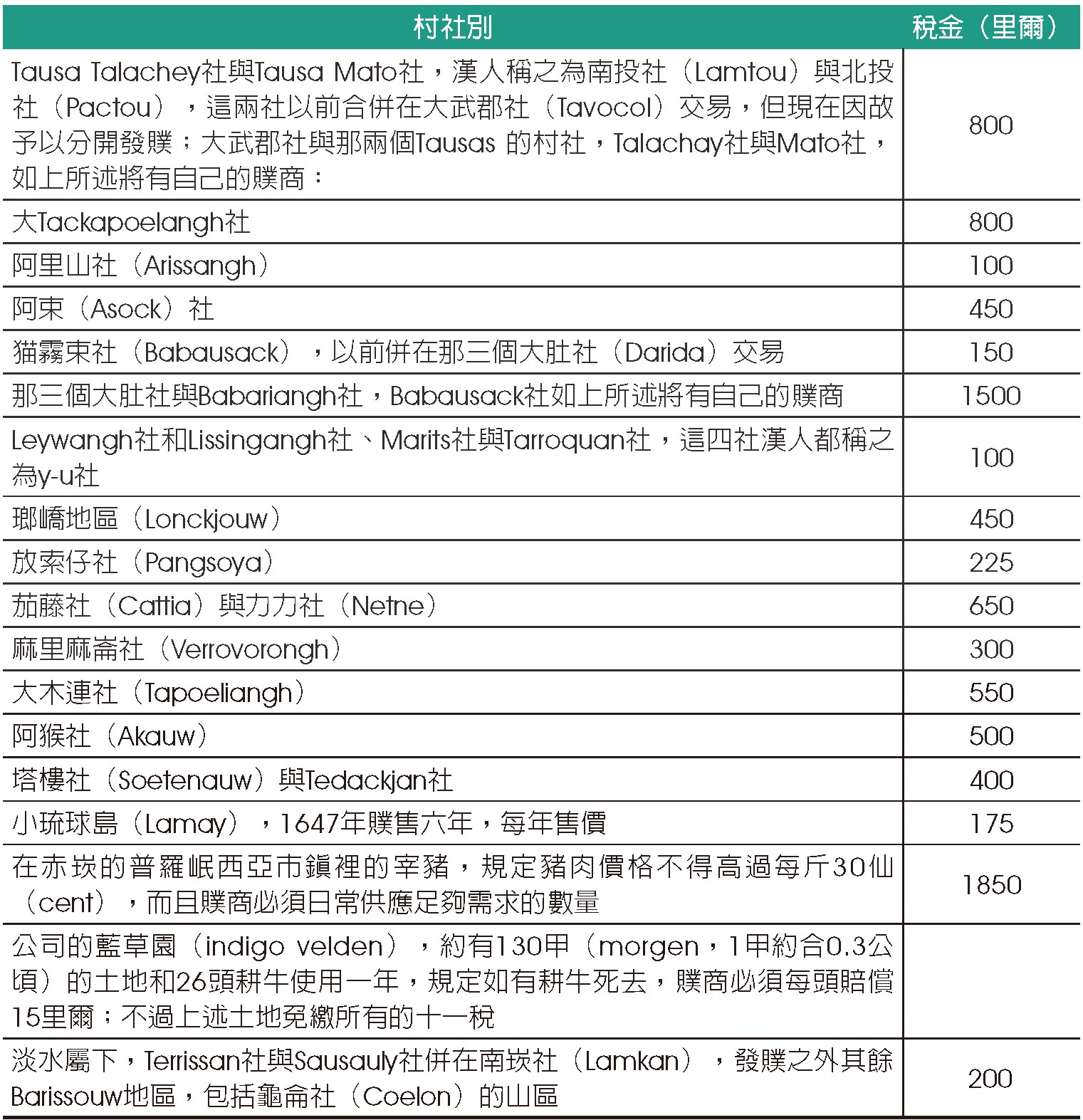

1639年12月20日,下列已經出租的公司權利,因為漢人互相妒忌,表示願意付出更多的租金,因此重新標租一年,結果如下:

表1 各行業承包稅金數額

(資料來源:江樹生 1999:463)

1643年3月16日,荷蘭士兵到大員南部,檢查了所有的船隻,看見所有漢人之戎克船都有通行證,所有的漢人都有人頭稅單,向南去檢查漁夫,亦都有人頭稅單及捕魚許可證。3月18日,荷蘭告訴所有酋長,以後,非事先取得大員城堡的許可,不許讓陌生人在他們的村社居住,如果有瑯嶠社的人逃來社裡,或有山區的居民來求和,就必須把情形詳細報告距離最近的荷蘭派駐的人,他們就會寫信至大員城堡告訴當局,俾便處理;又如果在他們的地區看到奴隸或女奴,就要捉住他們,把他們帶來大員(江樹生 2002a:58-59)。

1643年,荷蘭命令接近臺窩灣五個村落附近田地耕種之漢人,希望待至4月收穫以後,放棄其占有地。由於上列各村落稻田少,而原住民長老等亦不希望漢人退出,故漢人退出居住上列各村落之總督命令,並未施行。目加溜灣、蕭壠及麻豆三村落之原住民答應漢人占有該區村外田地,經政務員及長老等之承認,繼續耕種,至另有所通知為止。漢人每年耕種一甲(kaa)(即約一摩爾亨morgen或50噚平方)之地,應繳納二里爾(村上直次郎 1970a:42),荷人每年可收700里爾。又為使臺灣將來增加收入,上列五個村落之商務,自11月12日至1644年4月底及各村包辦期限為止,以65里爾令人承攬(村上直次郎 1970b:439-440)。

1643年3月29日,荷蘭告訴太麻里各村社的酋長們說,在荷蘭政府統治下約已過了5年半,他們受到政府武力的保護,得免遭受其敵人瑯嶠社的人和知本社的人的攻擊,跟在放索仔社與大木連社附近及其他很多荷蘭的盟友的各社居民一樣,得以和平生活,為要報答並承認荷蘭政府的德政,要跟放索仔社附近及位於南方其他村社一樣,將來每一戶人家都必須按照大員長官所決定的數量繳納稻子或米。他們說,他們主要的食物是大麥、蕃薯和oebijs(不知何物)。太麻里各村社酋長們說,他們願意儘量繳納,只是他們的稻田很少。荷人乃鼓勵他們,要多多開闢稻田,只要有地方開闢就去開闢,不必害怕任何敵人,在大員的議長閣下為此會保護他們(江樹生 2002a:77)。

1644年10月23日下午,傳道Hans Oloff從蕭壠來到大員,報告說,位於麻豆以北的8個村社的酋長已經跟他一起來此,那8個村社是:小Davolee社、Voulaia社、Joris社、Douvaha社、Donlouvan社、Dalivo社、Tavonpoil社與諸羅山社。在他的提議下,這些酋長與蕭壠和麻豆等社的人都已經堅定承諾並已答應,屆時將繳納所估算的稅(江樹生 2002a:206)。

1645年2月11日,商務員Cesaer訪問村社回來,他說那些村社都將出席地方會議。又說,虎尾壠社人與Davola社人將於明天以鹿皮繳納他們的稅(江樹生 2002a:236)。

原本參加地方會議的村社的酋長和頭目是世襲,荷蘭在該年3月15日改為指派,在大村社指派4名頭目,中型村社指派3名頭目,小村社只指派2名頭目。由於指派的頭目大多數是男性,僅有少數是女性,其結果是改變了母系社會的結構,開始轉向父系社會。阿美族頭目可能沒有參加地方會議,其頭目沒有由荷蘭指派,所以一直維持母系社會。又規定教師不得成為長老,長老也不得成為教師。同時也決議,任何人不上學或不上教堂,每缺席一次,就要罰l張母鹿皮,這項處罰由探訪傳道(cranckbesoucke或譯為疾病慰問師)登記,由長老收取交給該地政務員。此外,諸羅山的人必須提供一塊田地給他們的本地教師及其他(相關的)人,那塊田地的大小,要足夠維持他們每年的生活費用(江樹生 2002a:246)。

學校教師將每天登記缺課的人,每個月要把缺課的名單交給長老去處罰,而長老每年要將處罰得來的鹿皮,附加那些賬目,交給長官或長官的代表。對繳不出鹿皮的窮人,荷人允許長老或教師用藤條鞭打之類的處罰(以取代繳納鹿皮),如果有充分的理由,在取得政務員的授權之下,也可如此處罰。

若遇到稻米歉收時,稻米跟鹿皮一樣,對他們是不能短缺的,因此比較好的辦法是,在其他時候用鹿皮來繳稅,這對他們和公司雙方都是最適當的變通辦法,也是最愉快的辦法,除非有人只能用稻米繳稅,那也可以。荷人也詢問位於山區的村社長老,是否覺得應該跟其他村社一樣繳稅。他們聲稱是應該繳稅。不過荷人認為,因為他們現在才首次跟荷蘭結合,所以今年將予以免稅,不過明年就要繳稅了。並告訴其他村社的長老說,對這些村社現在獲得免稅不可生氣,但要了解他們的情形,公正地判斷。這些原住民因他們的免稅表示感謝(江樹生 2002a:249)。

4月16日,議會決議從5月1日起將通告漢人,為要增加公司的收入,對運來大員及各市鎮以及運去跟原住民交易的所有的黑糖、中國的蠟燭、煙草、酒、油、魚油、各種油脂、福爾摩沙的藤、珊瑚以及其他諸如此類的商品和雜貨,將來必須繳納所得的什一稅給公司;同時,每一個用來燒製鍋爐,迄今每個月只納稅2里爾,以後必須繳納3里爾。也決議,在最北邊的村社,像虎尾壠、諸羅山、哆囉嘓和大武壠社,在有限的條件下,以及在政務員與其他荷方人員的監督下,暫時試辦,允許6、8到l0個漢人去居住,因為那些村社較大,在那些村社原住民的意願下去跟他們交易,並允許他們住在那裡,並且要為此繳付合理的金額(江樹生 2002a:259)。亦有人繳不出稻米,而以豬代替。

1645年10月29日,荷蘭當局決議,要禁止在新港社與大目降社的漢人,將來不得在蕭壟社、麻豆社和目加溜灣社附近開墾農地,因為那裡的原住民對此抱怨說,他們非常不高興。並決議,在蕭壟社、麻豆社和目加溜灣社的漢人,將來也不得在他們的農地播種,不過作物收成以後,得以在上述村社的邊緣以外重新開墾農地,條件是每甲(morger)的農地要繳納2里爾給公司。此外又決議,捕鹿的時期,將只准許自11月中到翌年的2月底捕獵。並決議,上述那五個村社的交易權,將贌給出價最高的漢人,詳情載於決議簿今天的決議裡(江樹生 2002a:370)。

1645年,荷蘭調查在臺灣之漢人耕種面積為:水田1,713摩爾亨、甘蔗園612摩爾亨、大麥及其他菜園161摩爾亨、新播種及未播種之地區514摩爾亨,合計3,000摩爾亨(村上直次郎 1970b:469)。赤崁產糖150萬斤,其中一部分出口到波斯,另出口到日本6.9萬斤。剩下部分連同從中國採購之10萬斤,運送至荷蘭本國(村上直次郎 1970b:472)。

1647年3月,荷蘭規定噶瑪蘭灣一帶的村社繳納原先貢稅的一半,除了Sagol-Sagol和Wayoway兩個村社外,其他村社都表示同意繳稅。5月,荷人派人去收貢稅,除了八個持有權杖的村社同意繳稅外,其他村社都反抗。此時各個村社仍繼續在戰爭中(江樹生 2024a:165,219)。

到了1647年4月臺灣的稻米生產夠島上食用,所以荷蘭當局同意稻米自由輸出到中國,同時收取什一稅。但至10月又下令禁止稻米出口到中國(江樹生 2024a:193,281)。

1648年3月13日,舉行南區地方會議,荷人向已經接受基督教教育的村社長老宣講,他們必須為當地人教師供應食米(按照老習慣每戶每年供應10斤米);他們都答應如此遵辦(江樹生 2002b:20)。

巴達雅亞當局向公司本部「十七人董事會」請示關於向臺灣的村社裡交易的漢人抽稅之事。巴達維亞當局支持大員議會維持贌社的意見。贌社的收入是彌補龐大開支所不能缺少的錢。不過大員長官Nicolaas Verburch認為要認真設法,使可憐的原住民免於被漢商壓榨等惡行所苦是很重要的。他曾下令規定,所有福爾摩沙人,為要換得食物與其他物品,都得以鹿皮交易。1650年4月收到贌金64,680里爾。在雞籠與淡水的城堡狀況良好,有足夠的人員。在臺灣的駐軍總人數為930人。「十七人董事會」決定,該人數要擴大到1,200人。

該年第一季糖的生產估計可得兩萬擔,但是糖的交易,初期表現熱絡,以後就急速下降了。除了貸給漢人的一批胡椒之外,很多貨物都滯銷留在倉庫裡。巴達維亞當局警告Verburch說,不得因貨物滯銷而冒險貸出,以免造成公司的損失。因此他不能貸給漢人超過當年用糖償還的限度。跟中國大陸的貿易關係仍然低迷。中國商人從中國運來的生絲不過28擔,而布疋的價格則漲得無法在日本市場銷售出去(江樹生 2002b:180)。

1651年3月7日,舉行第八次地方會議,過去這一年臺灣原住民應繳納的年度貢賦,因巴達維亞的總督與議會諸公的善意憐憫,又予以取消了,雖然那貢賦是他們理應繳納而且有能力繳納的。荷人藉此表示他們不是要獲得物質,只是要獲得臺灣人的順服。會議又決議,設有基督教學校的所有村社,也取消負擔當地人學校教師的生活的義務了,以前每戶都必須提供數束稻子給當地人教師生活之用。現在這些教師將每個月從公司領取薪金。因此以後臺灣原住民不必再給他們稻子了(江樹生 2002b:185)。

在這次大會裡由翻譯員以他們各自的語言宣講下列事項:

(1)為了要盡可能維護大眾的安寧與和平,除了那些荷人已經允許或以後可能允許在共同的獵場打獵的人以外,其餘各社的所有社民都必須在自己的獵場打獵。

(2)如有漢人未佩帶「贌商專用」的銀牌進入原住民的村社走動,原住民在告知荷蘭人之後得以自由地將那些漢人捉起來帶來這城堡,那時他們每捉來一人將獲贈5塊棉花布(江樹生 2002b:190)。

(3)當地人不得在他們自己的區域外追查漢人的人頭稅單,但可在自己的區域內追查。

4月4日,基於數種良好的理由和考慮,一致決議,對於在全臺灣埋設捕獸機和張設網羅捕鹿,今年將完全禁止,或禁止到明年,如果那時另有決定;詳情請閱決議錄有關此事的記載(江樹生 2002b:202)。

4月17日下午,所有在公司統治下的臺灣的村社、河川和漁場,都贌售給出價最高的人,情形如下:

表2 臺灣各村社發贌稅金

(資料來源:江樹生 2002b:205-206)

表3 沿海漁場發贌的稅金

(資料來源:江樹生 2002b:205-206)

在內陸的水域和河川的漁場名稱,其贌售利益歸臺灣的居民,其中尚有不知道應歸哪一個村社的,對此以後再來決定;雖然贌售,原住民仍得以隨時任意去那些漁場捕魚。這些漁場發贌稅金合計270:40,070里爾。若加上麻豆港(Mattaukangh)、麻豆溪(rivier van Mattauw)、Ladrikan漁場、茅港尾(Omkamboy)溪和Cactsieuw湖與其附近的池塘等漁場的發贌稅金合計有1,245:40,070里爾(江樹生 2002b:207)。

贌售三十個臺灣村社(交易專賣權)的收入,於1652年4月15日收到37,265里爾。為了要盡可能避免臺灣原住民與漢人商人之間因「贌社制度」而引起騷亂,特使弗斯特根(Verstegen)閣下提請,以各社設置村社商店來取代舊的「贌社制度」,在那些商店裡出售各種商品。在等候「十七人董事會」對此事的決定以前,巴達維亞當局就下令,先在大員鄰近的蕭壟、麻豆和大武壟開始試瓣設立商店賣點。新港和大目降的原住民很高興獲得公司批准,可以每一百根竹子4里爾的價格出售自己的竹子。此為原住民村社轉向資本主義交易之開始,惟不知有多少商店是由原住民經營,還是大多數為漢人控制?

在1653年中,臺灣的貿易總額為381,930.15荷盾。島內的收入為285,770.8.12荷盾,開支為328,784.2.7荷盾,剩餘資金為1,608,950.16.2荷盾。但從贌社和贌巷只收入26,715里爾。因鹿肉跌價,以致此項收入比去年少了10,000里爾。從漢人居民收到的人頭稅也只有37,200里爾。1653年,實施屠豬發贌。在幾個原住民的村裡設立試驗性的荷屬東印度公司的商店。

1654年,預計蔗糖可收13,500擔。漢人農夫又開始擴大開墾他們的農地。其中的1,334摩爾亨土地用來栽種甘蔗,3,731摩爾亨土地用來耕種稻米。公司在全臺灣最肥沃的普特曼斯農區(Putmans Polder)建造了一條新的道路,無論是旱季或雨季,車輛可通行無阻。阿爾伯特.胡格蘭(Albert Hoogland)是第一個在臺灣被任命的地方官(landdrost),他接到的指令包括,他必須每週要主持開會一次,該會議有兩名法官和兩名漢人的頭家一起開會(江樹生 2002b:288-289)。

原住民之間對獵場的使用發生嚴重糾紛。蕭壟社和麻豆社的居民告訴新港社與大目降社的人說,以後他們不得再來他們的獵場打獵。那些失去獵場又不得在赤崁附近打獵的人,無法充分取得生活必需品。而且這地帶繼續有很多土地被漢人農夫用來栽種甘蔗。宣教師雅各.花德烈(Jacobus Vertrecht)認為,公司對這種狀況不能再坐視不管,否則勢將難免引起居民之間嚴重的騷動。他認為解決的辦法,只有用公司的經費來資助那些受害者的生活,別無其他辦法。這樣的資助可從稻米的徵稅、贌稅的收入以及新徵收的農地稅撥款運用。在諸羅山與麻豆的獵場以後禁止安設捕獸機捕獵。若不予以禁止,不久那地區的鹿勢將死光了。該地區諸社交易之事繼續舉行。同時,公司嚴格監視,要使漢人贌商沒有機會壓榨原住民(江樹生 2002b:181)。

VI. 宗教信仰與迷信

基本上,臺灣原住民屬於萬物有靈論者,他們認為自然界的山、石頭、森林、河流等都有神,更相信祖靈。因此他們進山狩獵,會祭拜山神,對神木也會祭拜樹神,到森林中尿尿,也會祈求樹神諒解。這點跟東南亞的原住民的行為一樣。

荷蘭人在1626年11月對臺灣原住民之描述,說福爾摩沙或稱北港(Packan)的居民不認識神,也不知道祂的誡命,沒有太陽或月亮的祭典,沒有偶像,也沒有用來表達他們的神祕信仰的特別的形象。因此,很容易帶領他們歸信基督教。

根據法蘭汀和干治士的著作,臺灣原住民有敬拜的神祇,有偶像,須以祭品敬拜(Valentyn and Candidus 2017: 53-54)。

在蕭壟,牧師要求原住民將留在他們廟裡的偶像取下來毀掉,要求其首領要好好去鼓勵他們統轄下的所有居民,都要在明天早晨到教會集會,像個初信者,恭敬地來守安息日,聆聽牧師的教導。聚會之後,在教堂外面,由原住民自己的首領,在荷人在場的情況下,公開宣布說,所有的輕浮行為、淫亂、賣淫,特別是強迫孕婦墮胎,以及一夫多妻(polugamie),使女性可恥地懷孕等,這些事情都應予以結束;男人也要把男性的生殖部位遮蓋起來,並且要活得像個基督徒,而不是像野獸(江樹生 1999:379)。

1633年1月18日,大員長官普特曼斯呈報告給荷印總督司貝科斯(Jacobij Specx),在新港傳播基督教的工作大有進展,那裏的居民現在都已拋棄它們的偶像,讚頌敬拜獨一萬能的真神。其他村舍如麻豆和蕭壠都保持安靜(江樹生 2010a:391)。

1636年12月6日,荷蘭派牧師尤紐斯(Junius)和中尉朱里亞恩斯(Joan Jeuriaensz)為代表,帶領六、七名騎兵,十五、六名步兵,去蕭壠、目加溜灣和麻豆各村莊,視察當地居民,聽取他們的意見,並用真理的基督教義,去挫折原住民的傲氣,折服他們,並要求他們丟棄他們的偶像(江樹生 1999:276)。結果,這三個村莊蕭壠、目加溜灣和麻豆的居民,總共有160家,他們表現得很心甘情願,都很乾脆地把所有偶像及其附屬物拿出來交給荷人。這事進行得非常順利,乃答允他們,將於近期開始向他們施行基督教的教育(江樹生 1999:276-277)。荷人對於偶像崇拜者給予嚴厲的懲罰,如公開鞭笞和驅逐出境等(Valentyn and Candidus 2017: 512)。

原住民部落中普遍存在著女祭司,稱為尪姨(inibs),她透過與神靈對話來治病。在法蘭汀和干治士的著作裡記錄了原住民的召靈祭祀典禮:

對這些神的公共祭祀可以分為兩個部分,首先為召喚神靈,其次為獻祭。但是兩者是一起進行的。因為當他們要舉行公共祭祀時,要先將祭品帶來:殺豬奉獻部分,帶來蒸熟的米飯和檳榔,以及大量的酒類,然後將之獻給神靈。這些大部分都是在他們的公廨中,在鹿和野豬的頭骨之前舉行的。在此之後,一位或是兩位尪姨站起來口中念念有詞來召喚神靈。在召喚神靈時,她們轉動眼睛,倒在地上悲痛的啼哭。這些尪姨躺在地上就像死亡一般,無法站立,就算五、六個人也沒有辦法把她們扶起來。最後她們恢復知覺,全身顫抖,喘息非常強烈。之後她們所召喚的神靈附到她們的身上。一些圍在周圍的人開始哭泣流淚。我曾經親自觀察,並沒有見到她們召換的神靈出現。一個小時之後,兩位尪姨爬上公廨屋頂站在兩端。她們再次口中念念有詞。最後她們走下屋頂,脫下身上的衣物,將她們身體展現在神靈的眼前,拍擊身體,然後要水清洗全身,在所有人的面前赤身露體。但是大部分圍在身旁的都是女性,當時她們已經陷入昏睡 [ 按:指歇斯底里 ] 幾乎無法站立或行走。那真是一個恐怖的景象,我也沒有在這當中見到她們的神靈或者任何神蹟。(Valentyn and Candidus 2017: 54)

有需要的人亦可請尪姨到家裡作法,舉行各種怪異的驅魔儀式。她們有時還手握短斧,追趕惡魔,直至惡魔跳入水中淹死(ibid.: 56)。

此一女巫召魂驅魔的紀錄,相當寫實地描述,可惜沒有詳細解釋該種召魂術是否能有效治病。在許多初民社會中均可見到此種女巫的存在,在醫藥不發達的時代,這是普遍被接受的治療方式之一。值得注意的是,該種召魂術後來流傳至今,在臺灣各鄉下地區仍可見到此一召魂術,有些地方稱為牽夢術,其方式是靈媒透過做法讓祈求者與其祖先對話,以祈求其祖先對他的庇佑以及治好其疾病。只是這些靈媒已變成漢人而非原住民。

1640年,荷人禁止尪姨的活動範圍,除了她自己的家外,不得進入他人的家。因此她們無法施行先前的偶像崇拜(Valentyn and Candidus 2017: 318)。

大員長官卡隆(Francois Caron)在1646年11月5日指示歐佛華德(Pieter A. Overtwater)議長及福爾摩沙評議會,嚴厲批評尪姨之危害基督信仰,應要求大武壠人脫離尪姨的控制,同意按照巴達維亞的命令,將尪姨逐出大武壠村及其他村社,限制她們只能在荷蘭所指定的地區內活動(Valentyn and Candidus 2017: 370)。荷人將尪姨驅逐到諸羅山,後來荷人允許尪姨離開諸羅山,定居到哆囉嘓。這些尪姨有些學習基督教義,而且要求返家與家人同住,所以荷人在1652年允許被驅逐到哆囉嘓的250名尪姨離開,分別住到鄰近的麻豆、蕭壠、新港、目加溜灣和大目降。這些尪姨有202名因衰老和窮困而死亡,僅有48名分配到上述五個村社,每村不會超過10名,這樣可讓牧師輕易地監視她們(ibid.: 470-471)。

1654年2月26日,福爾摩沙評議會致函總督及其評議會說,經由福爾摩沙宗教議會之慎重討論,決議不驅逐尪姨到別的地方,理由有三:第一,沒有人對尪姨們發出怨言。第二,巴達維亞宗教議會沒有提出任何反對理由。第三,巴達維亞宗教議會最近的來信並沒有要求取消此項決議(Valentyn and Candidus 2017: 477)。

荷人在臺灣派有醫生和產婆,另亦派有由宣教師兼任的疾病慰問師。荷人在1638年2月12日派遣外科醫生韋斯林(Maerten Weslingh)到卑南,而且還停留一段時間,主因是他對於卑南語學習很有興趣,進行多方研究,俾準備與卑南領主締結和議。此外,他還負有另一項任務就是探查金礦所在(江樹生 1999:381)。1645年10月24日,大員派遣兩名醫生到基隆和淡水治療上級商務員Steen先生的疾病(江樹生 2011:372-373)。荷蘭在各村落沒有設立醫院,而是由傳教士兼疾病慰問師。原住民生病還是會求助尪姨。

新港地區的原住民還有一個習俗,就是婦女在37歲以前懷孕,都會由尪姨協助其墮胎。此一殺嬰作法,乃因為尪姨說在未達年齡生育者,將是極大的恥辱和罪惡(Valentyn and Candidus 2017: 45)。當丈夫到了50歲,就離開他的祖產、住家和親友,與他的妻子一起住到田間小屋。他們採一夫一妻制以及禁止四代間的親戚彼此通婚(ibid.: 45-46)。

1636年5月1日,荷蘭士官Cristoffel偕同翻譯官Joost和一個士兵,從新港出發前往瑯嶠,會見其酋長,看看雙方之間能否締和。該名酋長按照他們的習俗聲稱,於兩三天前出去打獵時聽見鳥的叫聲,以及昨夜的夢,都顯示可以跟荷蘭人友好來往,不必懷疑,一切都會稱心如意,因此他才率領幾名隨從前往新港邀請荷人前來此地(江樹生 1999:237)。在法蘭汀和干治士的著作裡也提到「在進行重要事情前,必須先注意鳥叫聲」(Valentyn and Candidus 2017: 53)。他們依據鳥的叫聲來判別吉凶。

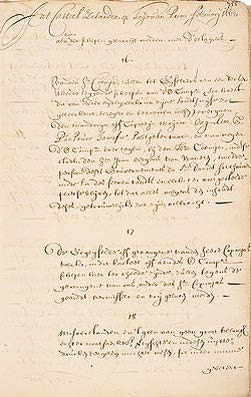

圖4 1662年鄭成功與荷蘭簽署之和平條約

(圖片來源:“Siege of Fort Zeelandia,” Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Siege_of_Fort_Zeelandia,2025年6月12日上線)

VII. 結論

荷蘭為了生產需要,鼓勵漢人大量移入臺灣,但漢人女性過少,大員長官普特曼斯在1629年9月15日建議巴達維亞總督從爪哇、峇里島或其他地方運送20-30名女奴到大員來試辦,將她們賣給漢人,看看漢人會不會像從大自然學到的情況一樣,因為生了孩子而在大員定居下來。同時允許漢人在大員繳納進出口的什一稅,即允許他們到大員做生意(江樹生 2024a:918)。可惜在文獻中沒有看到該項人口計畫是否實現。但在荷蘭文獻中可以看到有不少漢人娶原住民婦女。

本文詳查荷蘭時期留下的文獻,並加以綜合整理,予以分類解釋,目的在分析架構內填充內容,採用歷史文獻資料作為解釋的基礎,而非空泛的提出理論架構。歷史研究無法自動變成一套理論,它必須在其他學科建構的分析單元和分析架構內,填補內容要素,才能使得理論建構更為堅實,亦有論理根據。

在荷蘭統治臺灣時期,雖然時間不長,但它所推動的政策和行政措施,對於原住民社會必然帶來重大的改變。透過前述歷史文獻資料的耙梳,可歸納臺灣原住民的「俚俗社會」發生了如下的轉變:第一,是將傳統部落的首長世襲制改為指派,聽命於荷蘭的人得出任酋長或頭目,也就是從身份地位改變為是否效忠荷蘭來決定其酋長或頭目之地位。同時也任命大多數男性出任頭目,而改變了母系社會制度。其次,是在村社中引入資本主義的商店,原住民開始出現商業活動,將自己的生產物進行商業交易,換取貨幣。第三,對於獵人頭和戰鬥之習慣加以約束,導入基督教育,使其社會進入尊重人權的社會。第四,以醫生取代傳統的尪姨治病。尪姨也失去其召魂做法的權利。第五,從不識字到受教育並學習以羅馬字拼寫自己的語言(新港文字)。第六,年輕夫婦結婚後住在一起,而非分開居住。第七,許多原住民在荷治時改用荷蘭姓名,鄭成功在1661年5月攻佔新港後、強迫採用荷蘭姓名的人,都必須依父母或朋友更改姓名,違者重罰(Valentyn and Candidus 2017: 521)。

最後本文還有一項發現,即臺灣原住民過著自給自足的生活,跟Redfield所講的「俚俗社會」的特點一樣。關於「俚俗社會」之討論,雖然各家論點非一,但畢竟它充分地摘要初民社會的特徵,讓讀者或研究者快速有一個整體的印象,方便我們將它與其他種社會,例如「都市社會」有所區別。又有論者謂「俚俗社會」包含著「農民社會」的概念,二者是否會有扞格?在本研究中,證明二者是可以並存的。原本荷蘭人來之前,臺灣原住民就有少數從事農耕,種植粗放旱稻,並不全都是狩獵。荷蘭人為了增加稻米生產,以因應人口增加之需要,而鼓勵原住民種水稻,或開闢荒地種稻。住在平地的原住民有很多改變其職業,成為農民。

本文不敢說「俚俗社會」是一個十足有效的概念工具,但針對臺灣原住民社經和文化轉變之研究上,它具有充分的指引研究路徑的作用。以後臺灣原住民的漢化,該種概念工具更是一個很有用的比較參照基礎,當然,各學者對於該概念的解釋,更是一個不可忽視的決定研究方向和取向的重要因素。

附註

[1]本文所指之原住民概指荷蘭統治時期的臺灣土著。

[2]古堯港港口位於今下茄萣與崎漏之間(參高雄市茄萣區公所網頁)。

[3]荷人在原住民部落中所看到的僧侶,可能是漢人道教的師公(道士)。

[4]但在《熱蘭遮城日誌》第六冊的記載卻不同,它說納管村社有315個,總計有68,675名原住民歸公司管轄,另外有漢人15,000人。每個月漢人繳交11,000張人頭稅單,每張支付1里爾半。

[5]最讓人感到驚訝的是,1650年在臺灣的漢人已知道將捕獲的烏魚醃製成烏魚子,然後賣至中國。

引用書目

江樹生譯/註

1999 《熱蘭遮城日誌》。第一冊。臺南:臺南市政府。

2002a 《熱蘭遮城日誌》。第二冊。臺南:臺南市政府。

2002b 《熱蘭遮城日誌》。第三冊。臺南:臺南市政府。

2011 《熱蘭遮城日誌》。第四冊。臺南:臺南市政府。

2024a 《熱蘭遮城日誌》。第五冊(1646-1648)。臺南:臺南市政府文化局/臺南:國立臺灣歷史博物館。

2024b 《熱蘭遮城日誌》。第六冊(1648-1651)。臺南:臺南市政府文化局/臺南:國立臺灣歷史博物館。

江樹生主譯/註

2007 《荷蘭聯合東印度公司臺灣長官致巴達維亞總督書信集》(I)(1622-1626)。臺北:南天書局。

2010a 《荷蘭聯合東印度公司臺灣長官致巴達維亞總督書信集》(IV)(1629-1636)。南投:國史館臺灣文獻館/臺南:臺灣歷史博物館。

2010b 《荷蘭聯合東印度公司臺灣長官致巴達維亞總督書信集》(V)(1629-1636)。南投:國史館臺灣文獻館/臺南:臺灣歷史博物館。

村上直次郎譯

1970a 《巴達維亞城日記》,第一冊。郭輝中譯。臺北:臺灣省文獻委員會。

1970b 《巴達維亞城日記》,第二冊。郭輝中譯。臺北:臺灣省文獻委員會。

1990 《巴達維亞城日記》,第三冊。中村孝志校註,程大學中譯。臺中:臺灣省文獻委員會。

呂自揚

2011 〈屏東阿猴社就是岡山搭加里揚社遷移去的〉。《雄工學報》10:1-12。

高雄市茄萣區公所

N.d. 〈話說茄萣〉,https://cieding.kcg.gov.tw/cp.aspx?n=87015C4E01775D5F,2025年6月1日上線。

Redfield, Robert

1940 The Folk Society and Culture. American Journal of Sociology 45(5): 731-742.

Valentyn, Francois, and Rev. George Candidus

2017 《荷蘭時代的福爾摩沙》。甘為霖英譯,李雄揮中譯。臺北:前衛。