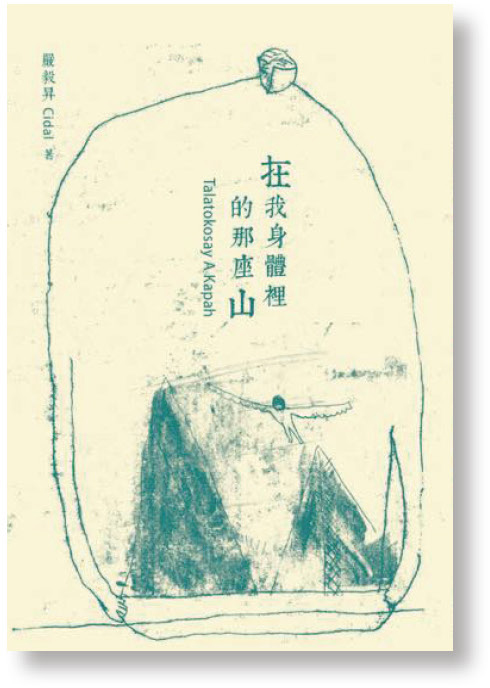

《在我身體裡的那座山Talatokosay A Kapah》

新書視窗

第63期

2025/06

文/顏恔賢 Talum Ispalidav

顏恔賢 Talum Ispalidav

國立東華大學華文文學系碩士班研究生

作者:嚴毅昇 Cidal

出版社:新北:斑馬線文庫有限公司

出版日期:2024年11月

ISBN:978-626-986-307-5

這是一本充滿「動態」的當代詩集。如果我們將詩視為介入現實與日常話語的行動,藉此指出真實世界的慣例與傾向──相對於其他文體,詩與其蘊含的政治性則無時無刻不在回應其本真的追求。而Cidal嚴毅昇集結過往作品出版的詩集,以「抵抗」為鮮明的動態:即使「掙扎與疏離的身體感」無法消除,在詩人身體裡的那座山也無關乎攀登與否,只是聳立。

誠如過去論者如孫大川、宋澤萊提及以部落/家園為創作源頭的原運世代作家,像Cidal嚴毅昇這樣(血緣與地緣)混血且漂流的原青詩人,在當代創作的情境已大不相同。原住民族自黨外運動時期,為擺脫六零年代種族大融合的同化論點,從呼籲「我們不是誰」到尋找「我們是誰」,一直是原住民族漢語文學幾十年來不斷往復辯證的書寫主題。而在「原住民族」的大命題之下,持續深化兩個層面的思辨,一是身份與認同的追索,二是權力與權利的反思。比如Tulbus Tamapima拓拔斯經典短篇〈最後的獵人〉描述布農族獵人面臨國家與現代性規訓進入部落,還有異文化間交織性壓迫,造成族人生存困難的現實;Syaman Rapongan夏曼.藍波安透過翻轉語言結構不斷消解漢語閱讀中心,也創造了原住民族漢語文學極具代表性的文學地景與討論現象。從這個角度切入當代原住民族詩人如Cidal的詩,不免會產生一個有趣的提問:我們是如何走到「生者時常幻想亡者/亡者在深淵凝視著後代的部落」這種生疏且直接觸及絕望與虛無的詩語言空間?一面對抗原住民社會內部文化異化、又要儘可能避免族群與文化被大眾本質化的風險,當代原住民詩人該如何以詩穿梭越顯幽微的生存困境?

詩集自閃爍「私密感」的第一輯逐步走遠,輯二藉由各種政治事件的觀察與省思、詩人敏銳的政治自覺迴盪至輯四的〈沒語季〉,似乎都在回應文案底介紹的「非典型書寫」:原住民族漢語文學的書寫傳統(若有其傳統的話),應該如何思考才能擺脫某種符應異族文化想像的家園文學景觀。此類抵抗的詩與敘事,不論套用孟樊「原住民質疑漢族統治」的抵抗詩分類(孟樊 1995:190)、抑或是此首仿作夏宇的〈要不要就一起加入漢人大家庭?〉,毋寧是最直白的政治詩語言:「好幾群外來人號稱民主主義/愛上一個族之後/不會計較他們投給什麼顏色//次擁有十六個以上的家庭/這樣的可能性,既多元/分散我們的方式好合法又好溫馨」原住民族的歷史處境在過去四百年間被分化和定義的過程,合法且不須經過同意的愛,脫離了私領域愛的語言,因而產生了諷刺性。後段寫出「讓我們愛在一起漢人大家庭/將所有民族都納入原住民/讓大家都可以一起當漢族/加分更顯得無所分心」,結合當代加分政策議題對族人造成隱微歧視的處境,愛便隱隱透出背面的冷漠;無所分心的「分心」並不是愛得不分心,而是某種被納入、被選擇的不須分心,畢竟「大選已經過去/大選還會再來」,族人只要負責被愛。另一首致敬吳晟的〈我不和你談論〉,則以迂迴的手法,諷刺兩代原住民族人的現實:「我不和你談論/怎麼來台北還住河流邊/跟不上水流般湍急的蜚語/我寫不贏的不是文學/是國家的暴力」讓人想起族人早年自建自住的溪州部落,後因不符合建築法規和都市規劃被迫拆遷,跟不上急急流傳的蜚語暗示社會對都市開發與部落破敗骯髒的二元想像被系統性漠視的現實。「人生啊!/福利啊!/遷村啊」是國家「光復」之後「照顧」族人,彼此仍流離失所的寫照;詩人說不如趁「農曆年節與連假時多回部落撿蝸牛」,儘管風吹拂而你還是保持那顆憤怒不動的心。〈太難〉和〈文化人〉所揭示的當代原青處境,和Temu Suyan黃璽《骨鯁集》流露出的冷酷旁觀同樣心寒──「我們默默成為/自我民族的間諜/所謂菁英文化人//文化人將彎刀拿出來/切割語言//再割取生活的歸赴/使其覆血能榮耀父母」下了山的原民文化人為了活下去自我切割,跟著漢人學習「文化識讀」,但詩人「並沒有特別感謝與虛心接受」義務教育,畢竟連祖先也看不懂的識讀,只是「把我們生活給註釋」的知識虛像。

抵抗不僅僅是關於找回遺忘的路徑,詩集如何面向當代可以從〈想像原住民〉的文學公案進一步提出觀察。詩人曾在社群平台上用一篇文章細數後山文學獎得獎詩〈向Mekesi’提問〉有哪些「『意義改造』的問題」,並以他的視角說明此詩如何構成文化挪用及概念錯置……等論述。篇幅有限,無法展開那些太過重要的問題,比如文學獎評審是否具備跨文化對話能力與文化敏感度機制、避免文化挪用的一首詩應該跨越什麼門檻進入創作,以及(可能是最重要的)是否以各種方式嘗試達成某種互相理解和同意的寫作倫理。不過〈想像原住民〉的確以詩語言擴編了對話的空間:「擬以一首詩的mipawsa’到底敬奉誰?/要如何向Mekesi’提問?/擺出提問的動作/就能視為提問?//你們是你們/我們是我們的身體」此文學公案透露更嚴肅的問題,或許是長期以來原住民漢語文學在文學獎內、外被觀看的辯證與協商狀態,有待更多評論者一同投入分析。

回顧前文設問,詩集以政治事件跟自身觀察,不避諱讓詩集站在第一線、持續追問的戰鬥姿態,折射出某種真相的質地;而詩集不斷叩問當代族群主體的主題,即使困難仍然要持續「思考殖民與文化發言權、文化挪用、文化誤用之間的關聯性」,我們得以期待詩繼續穿過古老幽索的潮流,在自然中長出重量、書寫秘密與祝福,召喚政治實踐的可能──「張開嘴,就是路」。

引用書目

孟樊

1995 《當代台灣新詩理論》。臺北:揚智。