山海典律的想像與形構:論教科書與讀本中的原住民族文學選文

本期專題

第63期

2025/06

文/許明智

許明智

國立臺灣師範大學附屬高級中學教師

I. 前言

臺北是我出生、成長,居住了三十年的地方,卻不是我的家。因為,比起臺北人,他們更喜歡叫我原住民。「107-2-8號。」監考人員盯著我的族語准考證,「請坐到那邊第三臺電腦。」捏著准考證,我逐步邁向祖靈的召喚。這是一間新穎的電腦教室,日光燈照亮了每一個本該陰暗的角落。側身越過喃喃背誦族語的考生,他們大部分是孩子,稚嫩的臉龐,埋藏著對繁華都市的無限想像。其中少數幾位,是看起來不大適應電腦備長輩,眼神中透露出一絲溫柔的倔強。雖然只是在七樓,_______________,在這之前,我不曾在臺北遇過這麼多族人齊聚一堂,更從未在他們臉上看見如此戒慎恐懼的模樣。按監考人員指示,我坐入指定位置,左右張望,這所歷史悠久的女校,此刻被賦予傳承臺灣千年傳統文化的神聖使命,而呆坐在試場中心,戶籍設在臺北市的我,卻是整個歷史洪流中的盲點。

「請檢查桌上貼紙,確認是你的位置。」我是否在正確的位置?成長過程中,常有人問我「妳從哪裡來?」若誠實回答臺北,總不免換來「我指的是妳──真正──從哪裡來?」配上自認與我心有靈犀的挑眉。無奈的是,這類拒絕接受真相的提問總以千變萬化的形式反覆出現──「妳什麼時候過年?我指的是──真正──的豐年祭。」或是「妳叫什麼名字?我指的是妳──真正──的名字。」

「請戴上耳機測試麥克風,確認音量。」監考人員喚回我紛亂的思緒。

「Ciwas Lalumu.」我小心翼翼托著麥克風,謹慎地咬字。Ciwas是我「真正」的名字──真正沒人稱呼的名字。(改寫自游以德〈族語認證〉)

上述引文,出自110學年度學科能力測驗試題(以下簡稱「110年學測」)「國文考科(選擇題)」的22至23題。於此閱讀題組中,22題要求考生根據文意脈絡,判斷引文中空白處適合填入的文句(正確解答為(D)考場中隱約瀰漫著一股高海拔的芬多精);23題則檢測考生的閱讀理解能力,題幹為「上文反覆提及『真正』一詞,所欲表達的境況或心情,最不適當的敘述是」(正確解答為(D)呼應首段「不是我的家」,表達雖生於臺北,仍心繫祖靈,無法接受繁華都城)。細察題幹引文與答案,題組除了要檢測考生的閱讀能力,也讓考生在作答過程中能夠體會到原住民參與族語認證考試的心情,以及當代都市原住民的生活境況。

這篇〈族語認證〉曾於2020年獲得第二十二屆臺北文學獎散文組優等獎,作者游以德(Sayun Yuming)雖具有泰雅族血統,但在她的成長歲月中,居住於故鄉桃園拉拉山的時間並不長,四歲後便舉家遷居臺北,僅於寒暑假回去部落。出生於1990年的她,不僅見證原住民族的正名運動,同時也逐漸認識自己的原住民身份,因而她在創作時多會觸及都市原住民的生活樣態與心境。

不過,相對於常成為研究對象的瓦歷斯.諾幹(泰雅族)、夏曼.藍波安(達悟族)等作家,筆下呈現出新世代原住民認同模式的游以德,在累積一定創作與出版成果前,目前仍無期刊或學位論文進行探討。值得注意的是,110年學測國文考科選擇這篇散文作為考題,或能讓這篇作品,乃至游以德這位年輕作者,進入原住民族文學史的「典律(canon)」,呈顯出新的觀察向度。

論及「典律」的生成,藍建春(2008)曾以臺灣自然書寫為考察對象,指出課程編定、教學大綱、文選編輯與文學史論述都是重要的觀察向度。而教科書更是扮演著形塑「經典/典律」的重要角色(李靜玫 2006)。回溯戰後「國文」課綱的演變,陳柏宇(2019)指出1952年到1999年由國立編譯館出版的「統編本」,一開始為「反共抗俄」國策下的政治產物,後來於1970年代回歸現實、重視鄉土的時代變遷中,開始讓教科書中的「政治中國」(諸如國父的文章)逐漸隱沒於「文化中國」之下。進入二十一世紀後,從2004年11月開始推動的《95暫綱》,則因「去中國化」的爭議,衍生出「降低文言文即為去中國化」的「文白之爭」。這樣的爭議,延續到2017年《108課綱》的「文白之爭」:一派主張「延續傳統、經典、文化」,故反對調降文言文比例;另一派則重視現代公民的語文素養,認為選文應偏向實用的讀寫能力(陳昌明 2019)。

從110年學測國文選錄游以德〈族語認證〉一文可見,出題者著重的並非是此作品於原住民族文學史上的「經典性」,且兩個考題的測驗目標更反映《108課綱》重視語文素養能力的一面。相較於九年一貫時期的國文教科書,曾出現族群形象多以「旁觀者立場刻劃為主」,甚至在各版本中存有族群意識形態與偏見(黃秀精 2007)。在新課綱的變革中,具有族群意識的本土化教材則更受到重視,因而在族群議題的選擇上,原住民族文學作品成為各家版本國文教科書的必選文章。然而,目前尚未有論者對於108課綱變革後的原住民族文學選文進行分析:是哪些作者被選入教科書?分別又選錄了何種類型、內容的選文?此外,編者於選文時,打造出何種原住民族文學的典律?而這種典律又有何特色?

本文將由「原住民族文學史」與「高中國文現場教學實踐」兩個向度切入,以現行高中國文主要版本的教科書(龍騰、翰林、三民)為觀察對象,指出當今選文的共性,以及背後如何形構「山海文學」的典律。接著,再以2023年出版的《山海閱讀:臺灣原住民族文學讀本》作為對照,分析該讀本的選文特色,指出其中關於文化變遷與現當代爭論議題之作,形構出「山海文學」的新典律,期能為現行教科書與選集編輯者,提供另一種思索「山海文學」的視角。

II. 「經典化」的山海文學形塑:教科書的原住民族文學選文

觀察《108課綱》上路後的高中教科書選文,「原住民族文學」作品已可見於各個主要版本,以本文寫作時的113學年度高中現場為例:1

表1 現行高中教學現場國文教科書的原住民族文學選文

(資料來源:作者製表)

由上表可見,三個版本的選文、作者與族別完全不同。在選文題材上,根據各版本教科書的「題解」,〈飛魚季-Arayo〉一文「敘述作者捕捉飛魚與鬼頭刀魚的過程,以及他獲得族人肯定的欣喜」(謝佩芬 2023:2);〈七日讀〉一文則「以讀書札記的形式,透過閱讀經驗,將個人情志、家族經歷、臺灣及美洲原住民歷史編織於世界圖景中,相互連結照應,從『全球』的角度審視自我與族群的生命史」(宋隆發等 2023:106);〈祖靈遺忘的孩子〉一文則由「作者敘述母親在花樣年華離開原生部落,嫁入眷村的婚姻生活,以及母親在父親過世後回到部落定居,重新尋求族人認同的心路歷程」(顏瑞芳 2023:126)。由編者所撰寫的題解可見,三篇作品都圍繞著「族群議題」與「自我認同」的反思,符合近年來對於多元族群的重視與教育改革。

然而,這些選文背後有何共性?若從原住民族文學史來看,這三位作者其實都是1990年代「回歸部落」脈絡下的代表作家。陳建忠(2003)指出,相較於1980年代原住民知識青年參與都市原運的行動,在1990年代前後,由於部落文化流失,使得「人權回歸部落」(return to the tribes)的「部落主義」的興起,讓許多原住民知識青年選擇回到部落重建文化。在1994年,當時有婚姻關係的瓦歷斯.諾幹與利格拉樂.阿𡠄,一同回到前者的故鄉──埋伏坪(Mihu,位於臺中市雙崎區)部落定居;而夏曼.藍波安則於1990年選擇結束在臺灣求學、工作的十六年時光,回到故鄉蘭嶼學習傳統技能。

龍騰版第三冊的選文〈飛魚季-Arayo〉,收錄於1997年出版的第一部散文集《冷海情深》,便是夏曼.藍波安於「回歸部落」的脈絡下所完成的作品:此文先是敘述他因捕獲飛魚而使家人欣喜後,激起自身釣鬼頭刀的信心,進而期許自己能藉由捕獲鬼頭刀的傳統技藝實踐,去除被漢化的汙名,並獲得族人的認同(夏曼.藍波安 1997:141-148)。

檢視夏曼.藍波安的創作歷程,他於1990年回歸部落後所出版的《冷海情深》與《海浪的記憶》等散文集中,皆刻劃自己如何透過潛水捕魚、伐木造舟,用身體實踐達悟傳統文化以獲得族人認同。可以說,〈飛魚季-Arayo〉為夏曼.藍波安回歸部落時期的「經典」作品,呈現出其早期的文化行動與書寫風格。

利格拉樂.阿𡠄〈祖靈遺忘的孩子〉也是其早期的「經典」之作。此文最早刊載於1995年6月13日的《臺灣時報》,後收錄於其1996年出版的第一部散文集《誰來穿我織的美麗衣裳》。此文標題的「孩子」,指涉的是利格拉樂.阿𡠄的排灣族母親。而利格拉樂.阿𡠄在〈祖靈遺忘的孩子〉一文中,描述母親在十八歲時嫁給來自安徽的外省丈夫,因而產生在「排灣族女兒」與「外省人妻子」身分認同上的曲折轉變,過程中漸漸遺忘母族,卻也無法被眷村的其他居民所認同。最後,在母親三十五歲時,因丈夫過世,故決定回到故鄉,重新追求祖靈的原諒與族人的認同(利格拉樂.阿𡠄 1996:59-67)。此一過程,也啟發利格拉樂.阿𡠄的原住民意識,使她開始追尋自身母系血緣(楊翠 2018)。

值得注意的是,由於〈祖靈遺忘的孩子〉以母親的生平為主軸,故阿𡠄於2015年時「將以母親為主題的書寫重新做一次整理」,出版散文精選集《祖靈遺忘的孩子》,顯示出這篇散文在她創作歷程中的重要性(利格拉樂.阿𡠄 2015:23)。

相較於龍騰版與三民版分別選入夏曼.藍波安與利格拉樂.阿𡠄的早期經典作品,翰林版所選擇的瓦歷斯.諾幹〈七日讀〉則完成於2011年,並收錄於2016年出版的散文集《七日讀》。由書名可推測,〈七日讀〉應為作者本人相當重視的作品。這篇文章以閱讀札記的形式,描述美洲原住民自十五世紀以降受到壓迫的歷史,同時也觸及臺灣原住民族與世界原住民間共同的苦難歷史,如下段引文:

美洲原住民喝了鬼水就會猛撲自己的影子,在我們部落,我們稱這是「公賣局拿走的人」,什麼被拿走了呢?當然是靈魂。(瓦歷斯.諾幹 2016:26)

「鬼水」在此文中借指為酒,也是臺灣「公賣局」專賣的商品,於戰後緩緩侵蝕原住民族部落。由此可見,瓦歷斯.諾幹嘗試於書寫中交織臺灣與世界的原住民歷史。而在架構上,全文則融合《聖經》中「上帝七日創造天地萬物」的記載,以及泰雅族「靈(Utux)」的文化觀點。

事實上,收錄於《七日讀》的作品,已展現出不同於他早期的創作風格。在張瑞芬為《七日讀》所寫的序文中,便如此描述這部散文集之特殊性:

《七日讀》除了篇首這篇主文〈七日讀〉外,如同細數創世紀以來不絕的人世苦難一般,輯一「籃子裡的世界」是部落哀歌,輯二「颱風的腳走上來了」是震災水淹組合屋,輯三「城市之前」談論歷史過往。那一種深切的痛,是漫到了無邊無際去,漫到了你覺得看了都累的心智狀態。你突然發覺,穿越了《戰爭殘酷》(二○一四)這俯瞰世界苦難的史詩小說系列,那個昔日寫《戴墨鏡的飛鼠》(一九九七)、《番人之眼》(一九九九)、《迷霧之旅》(二○○三)時而幽默時而迷惘的瓦歷斯.諾幹有點不一樣了。當然離《永遠的部落》(一九九○)、《番刀出鞘》(一九九二)、《荒野的呼喚》(一九九二)的激情社運與詩作時期就更遠了。(張瑞芬 2016)

回顧瓦歷斯.諾幹創作經歷,在張瑞芳所言的「激情社運與詩作時期」中,他先是於1984年原住民族運動風起雲湧之際,經由《夏潮》雜誌接觸到社會主義思想,意識到原住民族的當代困境,因而從1989年起於台邦.撒沙勒等人發行的《原報》上發表社會評論,1990年更與利格拉樂.阿𡠄共同創辦《獵人文化》,以推動原住民文化運動(巴蘇亞.博伊哲努 2009:890-891)。

而在《獵人文化》停刊後,瓦歷斯.諾幹改組「臺灣原住民人文研究中心」,實地走訪各部落進行訪談,並於1994年回到埋伏坪Mihu部落,將書寫擴展至歷史縱深的探尋。而後,他於1999年出版詩集《伊能再踏查》與散文集《番人之眼》,步上尋索部落歷史的山徑。此為他創作的第二階段,也呼應前述「部落主義」的時代脈絡。不過,相較於龍騰與三民版,翰林版所選擇的並非此時期的作品,反而是更近期所創作的〈七日讀〉,是值得玩味的選文。

本文無意評斷各家選文的優劣,而是想試圖透過文學史的脈絡,指出當今高中教科書的主要出版社,均選擇於1990年代「回歸部落」主義下開始創作的原運世代作家,作品主題也仍多圍繞「部落經驗、身分認同、族群意識」。在此考量下,都市原住民的創作,或是都市經驗的書寫題材,便難以成為教科書選文。

從教育現場的實務面來看,這樣的選文標準,可能是由於這些作家已累積一定的作品數量,且前行研究論述充足,在撰寫教師手冊時有許多資源可供參考,或是在出考題時有較多作品能引述,相較於作品量與論文較少的新生代作家(如前文所述的游以德),更適合作為教科書中具代表性的原住民族文學選文。

值得注意的是,不僅高中國文教科書多選錄1990年代「回歸部落」世代的作家之作,若將視角轉至國中教科書,也會發現當前主要版本教科書會選擇排灣族作家亞榮隆.撒可努的〈水神的指引〉,或是瓦歷斯.諾幹的〈獵人〉等帶有「原住民」代表性的散文──前者藉由水神指引的傳說,闡述原住民族的生態智慧,以及對自然資源「夠用就好」的哲學;後者則記述自己如何在老獵人的引導下,經過獵人試煉的成年禮,進而習得獵人技巧與尊重生命與自然的價值觀。上述二文,均以「部落生活、生態智慧」為主軸,進而形塑當代學生讀者對於臺灣原住民族文學的「山海文學」想像。

關於「山海文學」一詞,始於《山海文化》雙月刊的創辦者孫大川。他認為「山海」不僅是部落空間,更是結合語言、生活經驗與歷史記憶的載體(孫大川 2003:52)。而從學者董恕明為臺灣文學館「台灣文學史長編」系列所撰寫的《山海之內天地之外──原住民漢語文學》一書書名,也可看出「山海」概念之於原住民族文學的重要性(董恕明 2013)。

然而,近期論者已提醒,原住民族文學的主題並非僅止於書寫部落、表現族群意識的「典型」書寫。林瑜馨(2015)曾以達德拉凡.伊苞、董恕明以及阿綺骨等女性作家為例,指出原住民族文學的非典型現象。此處的「非典型」所指的是創作者雖具有原住民身分,但是文本不以部落為主要的空間,且主題也相當廣泛:從自身族群的意義,到個人與現代的生命經驗,囊括性別、旅行、鄉土等主題。而陳芷凡(2023)於研究原住民族文學獎的作品後,也指出其中常見的同志議題與非寫實風格,亦能與過往的「山海文學經典」進行對話。可以說,如何重新思考「山海」的意義,成為近年原住民族文學研究與書寫的重要課題。

本文認為,當前的教科書選文多圍繞著「族群議題」與「自我認同」的主題,且皆選擇「回歸部落」時期的作家之作,儼然形成一種閱讀原住民族文學的典律與認識途徑。這背後固然有著現實層面的考量:在有限的選文篇幅下(一個出版社通常只會選一篇),該如何兼顧作家代表性、作品文學性與經典性的平衡?同時,考量到現場教師對於教材的熟悉度,出版社也會盡量選擇教師們熟悉的瓦歷斯.諾幹、夏曼.藍波安等人,以便於教師們準備課程與出題。

然而,本文所欲指出的是,在當今多數原住民族移居都市,且文學書寫出現新向度觀照時,原住民族文學的「典律」實已出現不同樣貌,且此轉變或許更貼近部分學生對於「原住民」的認識──生活於都市,且不具部落經驗。

下一部分,本文將以2023年出版的《山海閱讀:臺灣原住民族文學讀本》為例,指出另一種思索「山海」的視界與途徑,期望能為當前的教科書編選者,提供閱讀與思考原住民族文學的不同視角。

III. 另一種山海視界:以《山海閱讀:臺灣原住民族文學讀本》為例

2023年,創立《山海文化》雙月刊的孫大川於國家教育研究院的委託之下,再以「山海」為題編輯出版《山海閱讀:臺灣原住民族文學讀本》一書(以下論述時簡稱《山海閱讀》)。此書作為「原住民文學教育推廣」之用,其閱讀受眾為「青少年與一般讀者大眾」,期望讓讀者「透過主題性的閱讀,一窺原住民文學世界的獨特內涵」(孫大川 2023)。相較於國文教科書,兩者的閱讀受眾雖都包含青少年學生,但《山海閱讀》所能選錄的選文更多,也更能觀照原住民族文學史的變遷,反映出對於新典律的想像。

而在出版《山海閱讀》一書時,孫大川也召集當代重要的原住民族文學研究者董恕明、馬翊航、蔡佩含、陳芷凡擔任副主編,出版《臺灣原住民文學選集》(共十二冊,分為詩歌、散文、小說與文論四卷),是為原住民族文學史上的重要里程碑。此書承接2003年由印刻出版的《臺灣原住民族漢語文學選集》(共七冊,分為詩歌、散文、小說、文論四卷),是為原住民族文學史上的重要選集。

此一由「漢語文學選集」至「文學選集」的轉變,最主要的差異便在於2024年陸續出版的《臺灣原住民文學選集》不以「漢語書寫」為限,更納入以族語創作的作品。這項思維,也可見於《山海閱讀》的讀本分類中:「祭儀與古謠」、「散文」、「詩與創作歌謠」、「小說」。孫大川(2023)於編輯理念中指出,之所以特別標舉「祭儀與古謠」,以及在詩歌的類別中分出「創作歌謠」,是為了讓當代讀者能注意到原住民族「源遠流長的口述傳統」,並更加認識族語創作。

一如藍建春(2008)所言,文學選集的編輯,往往是觀察「典律」生成的重要向度。可以說,在《山海閱讀》出版期間,以孫大川為首的編輯團隊,也正以「文學選集」的形式,形構出原住民族文學的典律。在此編輯脈絡下,《山海閱讀》的選文,或能反映原住民族文學史的典律變遷。其作品與作者如下表,有能與前一部份所述的高中國文教科書對話之處:

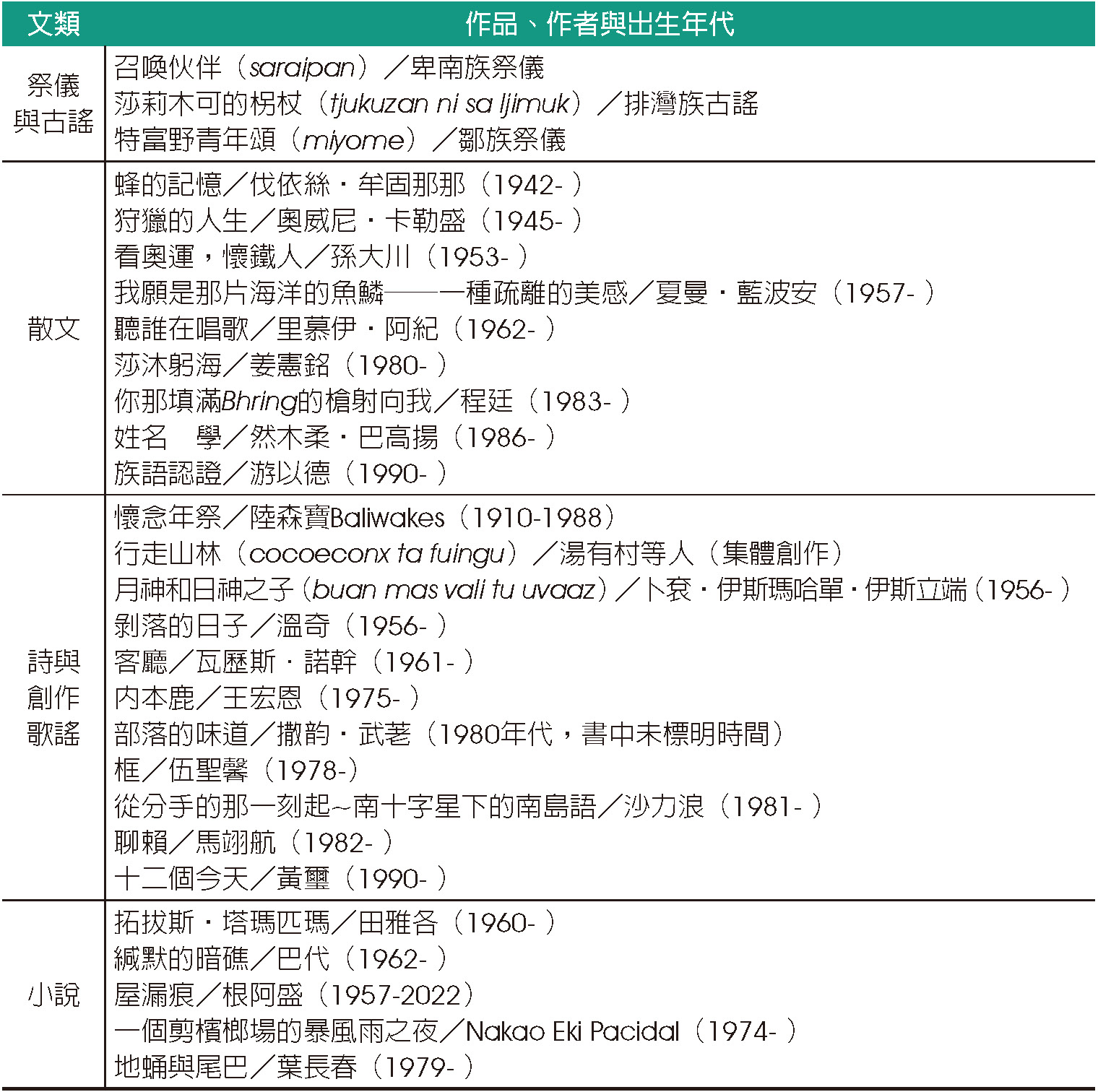

表2 《山海閱讀:臺灣原住民族文學讀本》選文目錄

(資料來源:作者製表)

由上表可見,《山海閱讀》的編排順序大致上以作者的出生年代為主。不過,細察選文,則能發現有被選入國文教科書的瓦歷斯.諾幹與夏曼.藍波安,在《山海閱讀》中被選入的作品分別為瓦歷斯.諾幹於二十一世紀後開始創作的二行詩〈客廳〉,與夏曼.藍波安於2021年出版的《我願是那片海洋的魚鱗》之同名散文,皆非早期的創作。檢視兩篇作品的內容,會發現瓦歷斯.諾幹〈客廳〉的組詩中,顯示出他對於世界議題—諸如全球暖化、殖民歷史的關注:如〈電暖器〉中「調節地球暖化」,與〈咖啡罐〉中「將殖民地濃縮成顆粒」。此一書寫傾向,也體現於翰林版第四冊的選文〈七日讀〉當中。

而夏曼.藍波安的〈我願是那片海洋的魚鱗──一種疏離的美感〉中,一方面回顧自己如何於數十年間實踐父祖輩流傳下的「初民科學」,並連結至達悟神話中的巨魚浪人鰺,進而傳遞自身的海洋認同。此外,於國立清華大學拿到人類學碩士學位的夏曼.藍波安,亦於這篇散文中提及人類學者馬凌諾斯基的《南海舡人》,以及其於初步蘭島的「庫拉圈研究」。相較於龍騰版第三冊的選文〈飛魚季─Arayo〉,呈現的是1990年代回歸部落後的實踐與體悟,〈我願是那片海洋的魚鱗──一種疏離的美感〉一文則反映出夏曼.藍波安於吸收人類學知識後的思索。由上述分析可見,《山海閱讀》讀本的選文能提供現行高中國文教科書編選者參考,或是作為現場教師與學生的補充閱讀。

值得注意的是,孫大川(2023)提及《山海閱讀》除了收錄具有傳統價值內涵的作品外,也重視「文化變遷和現當代爭論議題作品的採納」。在讀本中,編者並未詳細列出哪些作品「具有傳統價值內涵」,而哪些作品又涉及「文化變遷與現當代爭論議題」,但由編輯團隊所撰寫的「問題與討論」中,便可尋索出一些線索,讓描寫傳統價值內涵的作品,牽連到現當代爭論議題的反思。

以「散文」類別為例,筆者整理各篇「問題與討論」如下表:

表3 《山海閱讀:臺灣原住民族文學讀本》散文類「問題與討論」

(資料來源:作者製表)

觀察上表,除了針對作品內容本身的提問,仍有三個特點值得注意:

第一、相較於「原住民傳統知識」的學習,提問設計的方向更重視連結學生日常經驗。以伐依絲.牟固那那〈蜂的記憶〉為例,此文雖涉及鄒族的傳統生態知識,但在提問上則連結到學生在成長經驗中與蜜蜂的互動經驗,以及該文對於「分享文化」的重視。而夏曼.藍波安〈我願是那片海洋的魚鱗──一種疏離的美感〉雖涉及達悟族的初民科學與人類學知識,但在提問上則針對「個人喜愛的生活方式」,並引導學生思考「當遇到與自己或與大多數人有不同的價值觀、美學、信仰或生活的願景不同的人時,你會嘗試以什麼樣的方式面對、尊重並平常心看待彼此的差異?」藉此引導出多元文化的思考與觀照。

第二、提問內容嘗試連結學生的原住民經驗。如奧威尼.卡勒盛〈狩獵的人生〉涉及學生對於原住民獵人的認識,即便學生在日常生活中沒有接觸過獵人,但教師仍可連結布農族獵人王光祿的釋憲案;而孫大川的〈看奧運,懷鐵人〉一文,則可用以引導學生觀察新聞媒體在運動賽事報導的「原住民運動員」形象,觀察其背後是否存有刻板印象。同樣地,里慕伊.阿紀的〈聽誰在唱歌〉也可以連結到原住民身分的歌手,或是帶學生反思「原住民都很會唱歌」的刻板印象。

第三、選文內容涉及現當代爭論議題的討論,且選入新世代作家。如身為男同志的太魯閣族作家程廷於〈你那填滿Bhring的槍射向我〉中描述自己的「出櫃」歷程,刻劃性別認同與傳統文化間的衝突,此議題不僅限於原住民族自身,亦為臺灣社會近年來所重視的議題;然木柔.巴高揚的〈姓名 學〉則涉及原住民族運動以來的「恢復族名」議題,以詼諧幽默的語言,描述在當代改姓名的過程中會遇到的困難。

此外,程廷(1983-)、然木柔.巴高揚(1986-),乃至於被選入學測考題的游以德(1990-)都是較為年輕的作家。近期臺灣文學的研究,多稱呼1980-2000年間出生的作者為「千禧世代」(詹閔旭 2020;邱貴芬 2021)。相較於出生在1980年代原住民族運動前的作家,如散文篇中的伐依絲.牟固那那(1942-)、奧威尼.卡勒盛(1945-)、里慕伊.阿紀(1962-)等人,或是教科書常選的瓦歷斯.諾幹(1961-)、夏曼.藍波安(1957-)、利格拉樂.阿𡠄(1969-)等人,《山海閱讀》嘗試納入這些千禧作家的書寫,能提供更多當代原住民生活經驗的觀察與反思,呈現出不一樣的「山海視界」。

此一不同的「山海視界」,或能以林瑜馨(2015)對「非典型」的定義來描述──創作者雖具有原住民身分,但是文本不以部落為主要的空間。除了前引的散文,像是「詩與創作歌謠」類別的伍聖馨(1978-)〈框〉與馬翊航(1982-)〈聊賴〉,皆未提及部落相關空間與意象,內容分別涉及教育哲學的思考與親子互動的描繪,與原住民相關題材無關。這也呼應孫大川(2024)於《臺灣原住民文學選集》的總序中,所勾勒出的年輕一代原住民作家創作傾向:「他(她)們創作的興趣和關心的議題,已與主流社會共呼吸,性別、科幻、政治、醫療、生態、族語、部落變遷與都市經驗等等,都是原住民作家要去面對、處理的課題」。

總結上述,《山海閱讀》所呈現出的「山海視界」,已不僅限於1990年代原運作家於「部落主義」脈絡下的回歸部落與文化認同,更擴及千禧世代原住民作家對於「當代」與「都市」的經驗與想像。本文認為,此一讀本的出版,不僅反映出原住民族文學的典律變遷,讓學生對於「山海文學」的想像不再僅限於「部落經驗」,更能讓往後教科書出版社於選文時,能重新思考篇目與補充教材。

IV. 結論

該如何選擇作家在不同時期的創作?而是否要選入新生代作家的創作?以及該選多少篇作品才不會失衡?上述問題,是許多選集編輯會遇到的重要課題。而在《108課綱》改革後,國文教科書選文的變與不變,更能反映出社會氛圍與美學想像的變革(洪薪惠 2021)。

本文以《108課綱》後的現行高中國文教科書(龍騰、翰林、三民版)為研究對象,指出其選擇的夏曼.藍波安、瓦歷斯.諾幹與利格拉樂.阿𡠄,皆為1990年代「回歸部落」時期開始創作的重要作家,且其選文都圍繞著「族群議題」與「自我認同」的思索,反映出原住民族文學作為「山海文學」的特色。然而,在有限的教科書篇幅中,各家出版社雖已盡力尋求「經典」作品,但也須意識到選文也可能形塑出一種固定的文學典律:一如李靜玫(2006)曾以現代散文為例,指出教科書以胡適、梁實秋、徐志摩等人的「美文」為散文典範,忽略左翼系譜與在地作家的作品,實則對於五四傳統的選擇性接收。由此可見,當原住民族文學逐漸成為「必選」,編選者也需要省思此一「選文」是否有所忽略。

在編輯與教學實務上,本文則以2023年出版的《山海閱讀:臺灣原住民族文學讀本》為例,指出該讀本嘗試平衡「傳統」與「當代」的原住民經驗。事實上,若回到當今的臺灣社會,住在都市的原住民比例逐漸增加,而「都市」成為族人日常生活場域之一,亦可能成為一個跨部落、跨族群共事合作的場域,進而建構出原住民的新家園意象(陳芷凡 2023)。

當然,在現今僅能選擇一篇作品進入教科書選文的侷限下,這些都市原住民作家的書寫,或許僅能以「補充教材」或「考題」(如110年學測國文科試題)成為學生閱讀時的素材。不過,即便只是補充教材或閱讀測驗的引文,都有機會讓學生認識到不同於過往的「山海文學」典律。

最後,本文更期待「跨族群/文化」能成為未來選文的考量向度,像是如龍騰版與翰林版都選入黃春明〈戰士,乾杯〉,反映漢人如何思索原住民被殖民的歷史,以及翰林版選擇郭彥仁散文集《走入布農的山》的文章,寫出漢人如何認識原住民的生態智慧。這些漢人作家以原住民族為題材的作品,或能讓「非原住民身分」的學生,反思當代的族群互動與原漢關係。2

附註

* 此文部分內容曾於2025年2月21日宣讀於「基於臺灣文化特色之華語文教學研討會」,也感謝兩位匿名審查人所提出的寶貴建議,筆者已盡力修改與補充。

[1]在108課綱上路後,除了龍騰、翰林與三民版,仍有南一版和奇異果,但南一版已退出高中國文教科書市場,而奇異果版本的國文課本於本文寫作的113學年度已幾乎無學校使用,故本文以前述三大版本為主。但值得注意的是,南一版的第二冊選入夏曼.藍波安的〈飛魚季-Arayo〉、第三冊選入瓦歷斯.諾幹的〈荒野發聲〉、第四冊選入孫大川的〈黃昏裡的祭典〉;而奇異果第一冊選入利格拉樂.阿𡠄〈JADA,我不要做山地人〉、第四冊選入夏曼.藍波安的〈黑潮的親子舟〉,其選文數量多於前述主要出版社。此外,由於篇幅限制,故以「高中教科書」為主要探討對象。

[2]在2019年5月24日立法院三讀通過《原住民族教育法》修正草案後,「全民原教」概念成為教育部門著重的推廣面向──期望能以建立完整原住民族教育體制、保障原住民族教育權為目標,並將原住民族教育實施對象自原住民學生擴大到「全體師生及國民」,以促進族群相互尊重與多元文化發展。因此,相較於只選錄原住民作家的作品,本文也期待出版社能多收錄非原住民作家以原住民為題材之作,提供不同族群身分的學生進行思考。

引用書目

巴蘇亞.博伊哲努(浦忠成)

2009 《臺灣原住民族文學史綱》。臺北:里仁。

瓦歷斯.諾幹

2016 《七日讀》。臺北:印刻。

宋隆發、胡衍南等編

2023 《普通高級中學國文第四冊》。臺南:翰林。

李靜玫

2006 〈論台灣高中國文教科書「現代散文經典」的形塑──兼論其中的「美文教材」〉。刊於《2005台灣文學教學學術研討會論文集》。國立臺北教育大學台灣文學研究所編,頁1-24。臺北:國立臺北教育大學臺灣文學研究所。

利格拉樂.阿𡠄

1996 《誰來穿我的美麗衣裳》。臺中:晨星。

2015 《祖靈遺忘的孩子》。臺北:前衛。

邱貴芬

2021 〈千禧作家與新臺灣文學傳統〉。《中外文學》50(2):15-46。

林瑜馨

2015 《原住民族文學的非典型現象──以達德拉凡.伊苞、董恕明以及阿綺骨為例》。臺北:秀威。

洪薪惠

2021 《108課綱「新」課本?高中國文教科書選文的變與不變》。國立臺灣大學臺灣文學研究所碩士論文。

孫大川編

2023 《山海閱讀:臺灣原住民族文學讀本》。臺北:國家教育研究院。

2024 《臺灣原住民文學選集(詩歌)》。臺北:聯經。

夏曼.藍波安

1997 《冷海情深》。臺北:聯經。

2014 《大海浮夢》。臺北:聯經。

陳建忠

2003 〈部落文化重建與文學生產──以夏曼.藍波安為例談原住民文學發展〉。《靜宜人文學報》18:192-208。

陳芷凡

2023 《成為原住民:文學、知識與世界想像》。臺北:政大出版社。

陳柏宇

2019 《戰後台灣高中「國文」課程綱要的演變與爭議(1952-2019)》。臺南:國立成功大學台灣文學系碩士論文。

陳昌明

2019 〈文白爭什麼?──素養教學與課綱體制的省思〉。刊於《文白之爭──語文、教育、國族的百年戰場》。王嘉弘等著,頁2-11。臺北:五南。

張瑞芬

2016 〈迷霧森林.殘酷之旅──瓦歷斯.諾幹及其《七日讀》〉。刊於《七日讀》。瓦歷斯.諾幹著,頁13-22。臺北:印刻。

黃秀精

2007 《九年一貫國語教科書之族群形象及其意識型態研究》。國立臺北教育大學語文與創作學系語文教學碩士班碩士論文。

楊翠

2018 《少數說話:台灣原住民女性文學的多重視域(下)》。臺北:玉山社。

董恕明

2013 《山海之內天地之外──原住民漢語文學》。臺南:國立臺灣文學館。

詹閔旭

2020 〈媒介記憶:黃崇凱《文藝春秋》與台灣千禧世代作家的歷史書寫〉。《中外文學》49(2):93-124。

謝佩芬編

2023 《普通型高級中學國文3》。臺北:龍騰。

顏瑞芳編

2023 《普通型高中國文第三冊》。臺北:三民。

藍建春

2008 〈類型、文選與典律生成:臺灣自然寫作的個案研究〉。《興大人文學報》41:173-200。