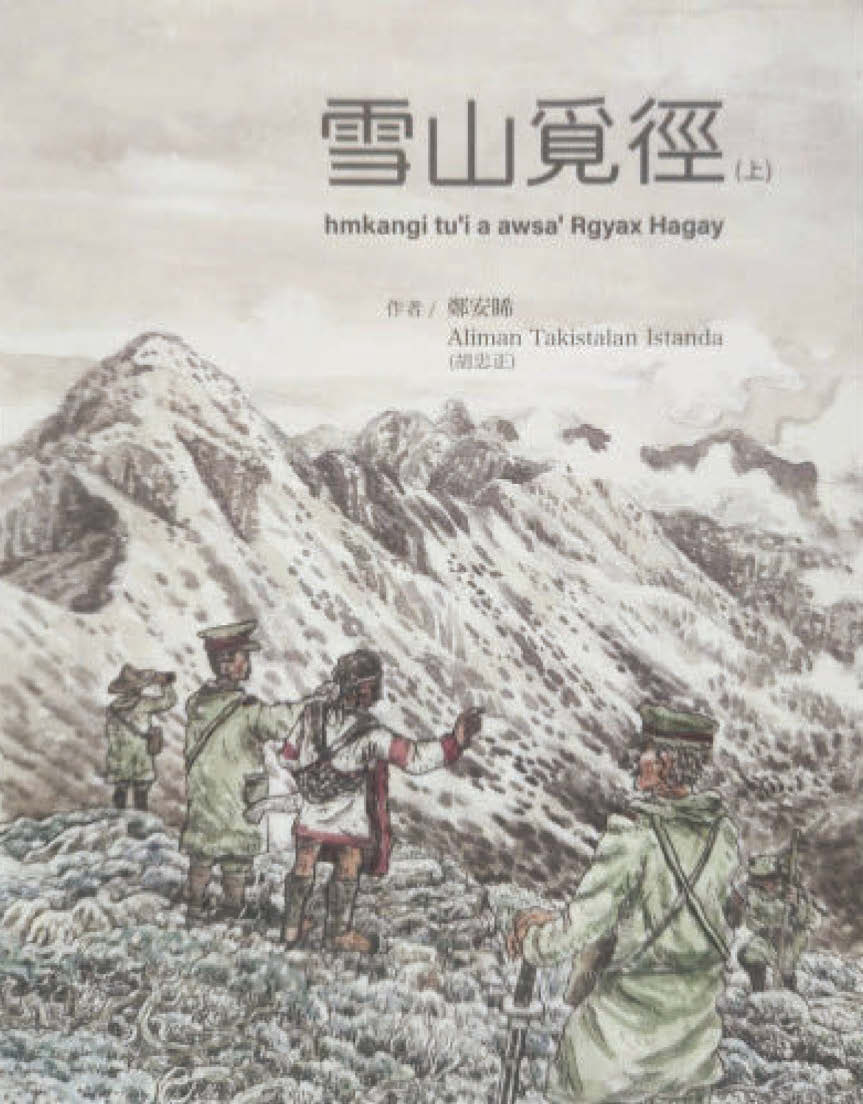

《雪山覓徑》(上)

新書視窗

第62期

2025/04

文/董宜佳 kivi duivu

董宜佳 kivi duivu

臺中市政府原住民族事務委員會臺中市原住民族文化館文專人員

作者:鄭安晞、Aliman Takistalan Istanda 胡忠正

出版社:臺北市:采薈軒文創美學有限公司

出版日期:2024年06月

ISBN:978-986-97020-8-9

本書由鄭安晞主編,並邀請目前於日本攻讀博士學位的Aliman Takistalan Istanda 胡忠正及日本留學生上田佳楠兩位協助翻譯日文文獻,三人共同協力完成《雪山覓徑》(上)。本書所收錄的日本文獻,包括《臺灣日日新報》、《臺灣時報》、《臺灣教育》、《臺灣山岳》、《臺灣山岳彙報》、《臺灣警察時報》等。其中,翻譯與引用比例最高的是《臺灣日日新報》,涵蓋 1904 年至 1922 年,長達18 年間的珍貴紀錄,累積翻譯資料多達 73 件。

鄭安晞在作者自序中特別說明:「書名取為《雪山覓徑》,其實是代表日治時期的日本人,為了管理原住民,天天找尋山上的路,並進行探險活動。」此一命名,不僅揭示了「覓徑」的實質行動,也暗喻著日本統治者如何透過山林探勘,逐步深入臺灣原住民族的生活領域,展開結合資源調查與軍事控制的多重行動。

本書第一部為「初次凝望的雪霸山區」,敘述雪山與大霸尖山山塊的探險與測量歷史;第二部為「近代衝突下的雪霸山域」,書寫泛泰雅族地區內與探險有關的隘勇線,同時也整理了三個原住民族重大歷史事件;第三部為「雪霸山區交通路線的形成」,則討論理蕃道路設置目的與歷程,以及山旅相關文章。

從初步探查、設置隘勇線、蕃社反抗事件,到交通路線的形成的內容,以類工作日誌的形式記錄,詳實記錄內容包含海拔高度、地點之間的距離、當地氣候、植被生長狀況、區域內的動植物種類、行走所需天數、蕃社族群名稱、蕃社名稱、蕃社戶數與人口數量、族人性格特徵,甚至記錄人員的配置、測量工作的進展狀況與每日行走時的心情變化,都鉅細靡遺地一一記錄。這些工作日誌中的點狀紀錄,逐步串聯成路線,再逐步擴展為網絡,將原本陌生且難以掌控的雪山區域,逐步建構為可監控、可利用、可支配的地理空間。更重要的是,這些第一手的工作日誌,不僅是登山路徑或自然資源的調查,更是日本山地統治政策的實踐文本,具體展現殖民者如何藉由地理知識為基礎,層層滲透並重塑臺灣山區空間秩序的重要過程。其中,隘勇線設置的過程,正是這種「點、線、面」空間掌控策略最具代表性的實踐成果。本書運用大量珍貴日文史料,透過文字紀錄、照片、測量圖、地形圖與一覽表等多樣形式,勾勒出行山記錄者眼中的雪山區域風貌,以及與泰雅族人互動的過程,重現泰雅族過去的生活空間與社會場景。

筆者現職於臺中市原住民族文化館,因工作業務需要,每年皆須前往臺中原鄉(和平區)踏查與紀錄。《雪山覓徑》(上)的出版,使筆者重新理解與拓展對泰雅族部落的名稱、部落的起源、地理空間位置與遷移歷程等的認識。另外,透過書中的歷史照片,也讓筆者看見早期泰雅族物質文化的樣貌,例如傳統建築物、吊橋、穀倉、服飾、狩獵狀況、發源地、與日人上山的情形,以及族人都是擔任背負重物的角色。其中,筆者印象最深刻的是テンタン社與霧社櫻中出現的頁岩房屋照片,這張照片與文化館典藏物件相互呼應,推翻了筆者過去認為泰雅族僅使用竹屋或茅草屋的既有認知,也重新激發筆者對泰雅族傳統建築多樣性的探索興趣。

筆者時常在想,這些珍貴歷史紀錄,讓我們重新檢視日治時期的影像資料,更進一步思考這些紀錄內容到底應被視為具有參考價值的歷史檔案,還是其背後蘊藏了更多我們尚未發現的可能性。這樣的反思促使我們更關注傳統技藝、歷史記錄與文化認識之間的深層連結。未來,筆者期能透過數位科技的運用,將這些重要的歷史文獻與田野調查所得的泰雅地名故事、傳統物件與工藝技術串聯起來,逐步建構出一套完整的臺中泰雅族傳統工藝與文化知識系統,得以補充並深化我們對這片土地的歷史認識與文化理解。

《雪山覓徑》共有三冊五大部,本書為《雪山覓徑》(上),後續尚有《雪山覓徑》(中)、《雪山覓徑》(下)兩冊未出版。其中,《雪山覓徑》(中)將探討書寫雪山山區的山名與攀登歷史,《雪山覓徑》(下)則是專注於大霸尖山的山名與攀登歷史。透過這套專書,我們隨著不同行山記錄者的視角,從各種角度重新閱讀與想像雪山的壯麗景色與多重意涵,同時感受日治時期的社會氛圍、登山文化發展、殖民治理策略,以及日本行山者與臺灣原住民族之間錯綜複雜的互動關係。《雪山覓徑》不只是登山史料集,更是一趟穿越時空的歷史與文化探索之旅,值得我們持續關注與深入研究。