1990 年代公共電視與臺灣原住民族紀錄片生產

本期專題

第61期

2024/10

文/徐國明

徐國明

客家委員會諮詢委員

I. 引言

普遍認為,1990年代是臺灣紀錄片蔚然成風的重要時期,無論在生產、傳播或論述上,都獲致甚為友善的環境。若是細究其成因,當然與解嚴後整體社會發展的遽然變化有關,特別是國家政府如何正視、直面傳播媒體,幾乎表現在媒體自由化的政策走向,不僅鬆綁禁令、解除報禁,還接受新報發行,大規模地開放廣播頻道和有線電視合法申設,再加上影像科技革新、攝影設備普及,影像的生產更為平民化。凡此種種,1980年代標榜反制媒體壟斷的反主流影像媒體,就在這樣眾聲喧嘩的傳播生態當中遭遇嚴峻的考驗,最終黯然退場;但與此同時,在政府消極、矛盾的施政作為下,商業模式的有線電視倏忽躍升為媒體產業的主導勢力(魏玓 2019:33-34),不只提供紀錄片拍攝相對穩定的經費來源和放映管道,電視互動的日常化也助長了媒介奇觀的現形(Kellner 2016:3),造成諸多亂象。於是,為了有效制衡有線電視劣質的服務形式,臺灣社會開始湧現設立公共媒體的倡議聲浪,大聲疾呼電視媒體應著眼於公眾利益,保持應有的多元性、客觀性及開放平等。

由此,或許可以這麼說,正是因為公共媒體需要兼顧族群平等、保障弱勢權益,維護其作為社會公器的使命,向來無法接近使用電視媒體的原住民族才有機會實現擁有專屬電視節目的願景。然而,在此期間,同樣不可忽視的是,原住民族運動已將街頭抗爭的議題訴求升級到憲政改革的立法保障,爭取權利入法,因而促成原住民族傳播權的法制化。事實上,若是縱觀原住民族電視媒體的實踐過程,仍然可以明顯看出依附於政治體制所策動的傳播政策的軌跡,從1994年公共電視臺辦理「原住民影像工作者培訓計畫」,為籌備中的新聞節目儲備製作團隊,再到2001年、2002年公共電視與政府機關聯袂舉辦的原住民電視人才培訓活動,都是由國家出資扶植原住民族傳播的發展,但這似乎也隱隱埋下日後如何監督取自於政府預算而設置成立的弱勢族群媒體的潛在問題。

雖然,2005年匆忙上路的原住民族電視臺,可視為原住民族傳播建制的重要里程碑,但媒體組織的建立和經營遠遠比想像中的還要複雜,特別是背後牽涉到更為廣泛的政治、社會和文化的權力競逐。此外,當1990年代紀錄片生產的主要場域轉移至電視媒體後,紀錄片就不單單只是影像創作或文化產品而已,更是一種媒介產製(media production),而澳洲傳播學者Simon Cottle就提醒我們,必須看清媒體組織一直以來如何受到相互衝突的情境脈絡和變遷因素的建構、操控,以及這些力系作用是透過什麼樣的方式嵌入媒體從業人員的製作實務,甚至是不同文化形式的生產與轉變(2009:35)。如此一來,我們該如何審視媒體組織和紀錄片生產之間的運作關係,甚或是原住民族通過電視媒體的產製過程,產生了什麼樣的文化形式轉變?是以,在接下來的討論中,將會簡單回顧1990年代公共電視相助原住民族落實電視媒體實踐的時空背景,並且,側重於探究當時先後辦理數次的原住民族影像培訓計畫,希望藉此映現電視媒體和原住民族紀錄片發展的微妙關係,同時從中凸顯原住民族媒介產製背後潛藏的不同力系作用,以期開展一個隱而不顯的歷史視角。

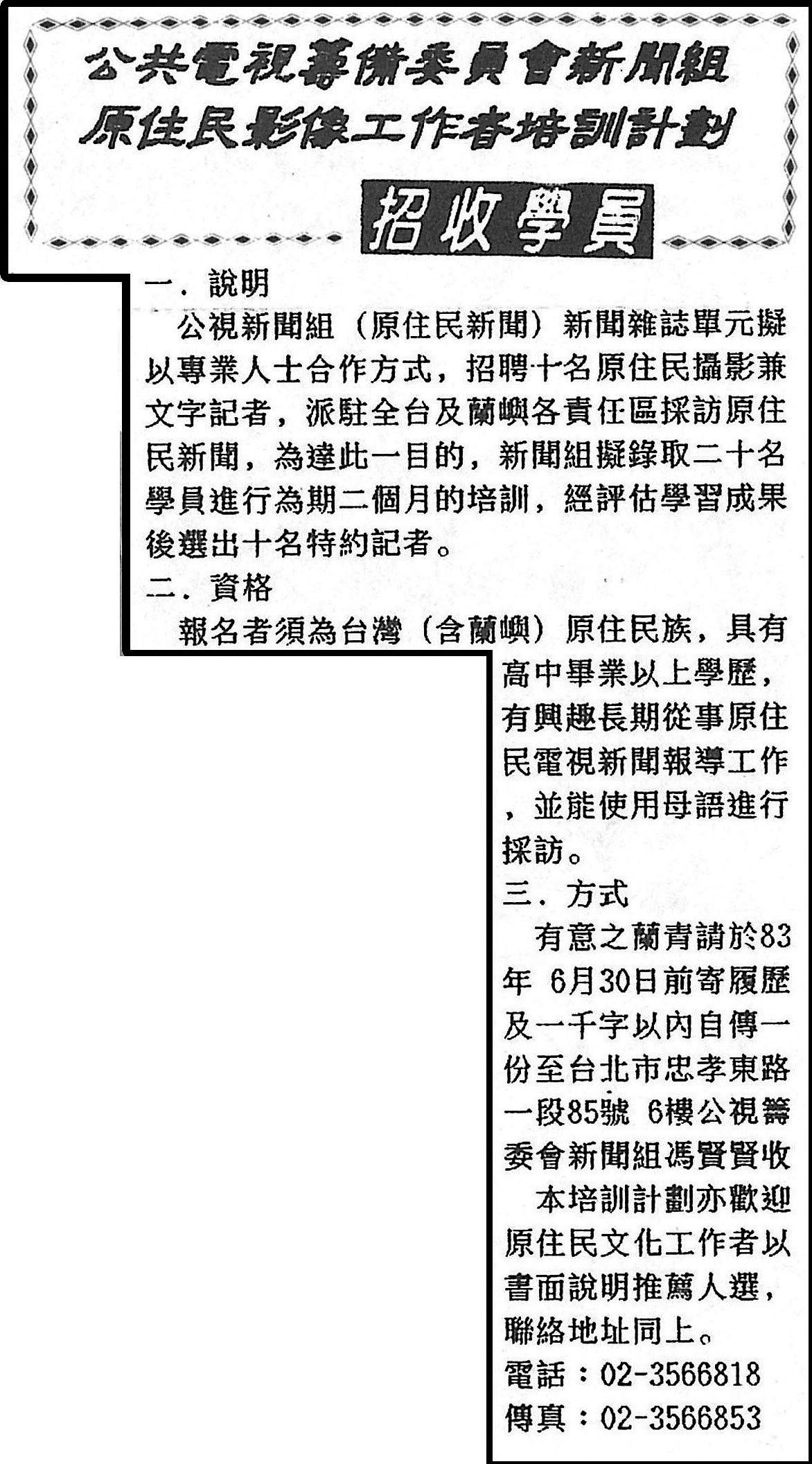

圖1 由公共電視臺辦理的「原住民影像工作者培訓計畫」,於《蘭嶼雙週刊》登報招訓。

(圖片來源:http://lanyu.nctu.edu.tw/,2020年06月06日上線)

II. 原住民族電視媒體的近用與實踐

長久以來,原住民族置身在社會經濟地位相對弱勢、且經常遭受主流媒體錯誤再現和污名化的生活環境,如何接近使用媒體、參與媒體製作,甚至是創立屬於自己的族群媒體,聽來彷彿遙遙無期。事實上,在1980年代原住民族運動推進的過程中,部分原住民知識分子即已嘗試展開媒體製作的實踐行動,獨立發行自辦的平面刊物,不遺餘力地擘劃原住民族於公共領域可能中介的「媒介化政治溝通」(mediated political communication)空間(盧安邦 2018:38-39),從《高山青》雜誌、《山外山》月刊到《獵人文化》雜誌,不一而足。但是,1987年宣布解嚴,各種媒體相關禁令也陸續鬆綁,像是接受新報登記及擴增版面、受理廣播頻道的申設,還有立法開放有線電視業者合法登記,頓時整個媒體生態急遽驟變。根據《衛星與有線電視》雜誌於1997年所進行的調查顯示,有線電視的普及率從1990年的16.1%迅速提升至1996年的79.3%(1997:36-41),商業模式的有線電視系統儼然成為1990年代最主要的電視服務形式,也是媒體產業的主導勢力,當時絕大多數的家庭已經具備一戶多部電視機的經濟條件,臺灣社會因而迎來聲光流竄的媒體新時代。

然而,由於缺乏資金經費、技術知識與專業設備等營運要件,原住民族根本難以趕上這波開放廣播、電視媒體頻道申請的熱潮。尤其,自1993年行政院新聞局開放廣播頻道設立與有線電視取得營運執照以來,短短數年間獲得籌設許可的百餘件申請案裡,僅有位在花蓮的「太魯閣廣播電臺」和臺東的「蘭嶼之聲」是以服務原住民族群為主,比例相差懸殊,原住民族收視廣電媒體的權益被積極追求市場利潤的商業媒體所漠視(劉幼琍 1998:168),大大折損媒體近用權。在這種情況下,原住民族該如何在競爭激烈的商業媒體環境中,享有均等實質的媒體使用權利?美國政治學者Iris Marion Young就提醒我們,由於在公共政策中忽視群體差異並不意味著在日常生活的互動過程也會同樣忽視,壓迫仍持續存在,因此,就許多狀況來說,「在政治生活中肯定並承認已存在於社會生活中的群體差異,會更具賦權的效果」(2017:287),而主張群體差異正面性的政策也可以提供理解不同群體的可能性,以取代舊有的排除、對立或支配。

由此,公共電視於起步之初,即被賦予反制媒體商業化和擔負社會教育的重責大任,著眼於公眾利益,用以維護公共媒體本身的教育性、選擇性、平衡性、示範性及公益性(簡淑如 2004:21-22),而這也是公共電視長期以來恪守的準則。毫無疑問地,籌設公共電視最為重要的目的,在於「提供一個人人均有接近使用權利的公共媒體,而這種媒體近用權利,不因族群、地域、性別或階級之不同而有異」(孫秀蕙 1993),於1997年公布施行的《公共電視法》即承繼了這個媒體公共性的精神。也因此,在解嚴後國家重新打造的政治轉化過程中,以政府資源為建置基礎且受到全民託付、服務公眾利益的公共電視,或多或少也肩負了另類媒體的實踐價值與社會責任─關懷弱勢、挑戰議題,為多元觀點發聲。

1994年,公共電視臺籌備委員會基於落實族群平等近用媒體的理念,廣收博採長期關注原住民族傳播議題的專家學者如瓦歷斯.諾幹(Walis Nokan)、李道明、孫大川等人的建言,「讓當時的籌委會承諾一定會有原住民節目的設置,後來他們也允諾會有一個原住民的新聞性節目的規劃」(王嵩音 2000:11),提出由原住民負責採訪和製作新聞節目的構想,而公共電視秉持新聞節目不委外製作的原則,便委請時任新聞部製作人馮賢賢「參考加拿大、澳洲等多元族群國家經驗,為臺灣培訓原住民新聞影音人才,『主體發聲』,是臺灣新聞界創舉」(蘇啟禎 2019:37)。同年年中,這個「原住民影像工作者培訓計畫」如期上路,登報招訓、舉辦甄選,希冀為公共電視正在籌備製播的「原住民新聞雜誌」節目訓練、儲備製作團隊,屆時將攝影機和新聞詮釋權交還給原住民記者掌控。很明顯地,原住民新聞雜誌是從「原住民觀點」出發的新聞節目,一開始在規劃上就以原住民族議題為核心,幅度橫跨在地和國際,透過「各部落地方新聞、新聞專題報導、原住民人物特寫、國際原住民新聞及原住民社區氣象,呈現不同於以往『漢人』視界的新聞節目」(任維真 1994)。

值得留意的是,公共電視投入原住民族影像人才的培植工作,其實略早於全景映像工作室辦理的「地方記錄攝影工作者訓練計畫」(1995-1999),不同於族群傳播權的發展脈絡,為期5年的地方記錄計畫是在國家政府大力推動社區總體營造政策時因應而生的,當時國家文化資源開始傾注紀錄片領域,期盼透過「用影像做社造」來重構地方價值,因而開啟紀錄片進入地方的契機,這個計畫前前後後一共培訓出15位原住民導演,其中不乏當代原住民族影像運動的推動者(徐國明 2020:8-9;思嘎亞.曦谷 2020:12)。但是,相較於地方記錄計畫偏重紀錄片的技術轉移和在地生產,公共電視秉持著原住民族電視新聞媒體的採訪、過音及播報需求,在一開始的招訓公告上,就清楚載明報名資格「須為臺灣(含蘭嶼)原住民族……有興趣長期從事原住民電視新聞報導工作,並能使用母語進行採訪」(不著撰人 1994)的說明字句,而整個甄選測驗過程,也別開生面地檢定應徵人員的族語能力,以期在日後原住民新聞雜誌節目當中,可以收看到使用多種原住民族語言所報導的新聞內容,滿足不同族群背景的觀眾企盼。當時,報名人數約有115名,在歷經初、複試的篩選後,公共電視先是招訓了24名學員進行密集的訓練課程,再依結訓作品的優劣來加以評選,最後從中擇優聘任11位學員為公視原住民特約記者,組成當時臺灣唯一的原住民電視節目製作團隊,以長駐於部落的方式進行新聞採訪工作(楊政霖 2005:7)。過去曾經擔任原住民新聞雜誌製作人的王亞維在談及這個培訓計畫的始末時,就特別提到當初課程設計的目的是「希望他們學成後能回到部落,做一名部落的記者,在地採訪與調查自己族人的故事」(1999:31),展現公共電視對於這群原住民記者的期許。

在這裡,我們可以從當年親臨原住民記者培訓現場的觀察研究,約略瞭解公共電視規劃的訓練課程,「於短短兩個月時間內,以密集方式,教授學員有關新聞的攝影、新聞寫作及原住民社會人文等三方面的課程」(謝偉姝 1996:4),並且,兼顧新聞採訪理論與實務,定期分派相關採訪報導作業給學員,以作為結訓評選時的參考,這樣短時間速成的培訓模式,對於傳統新聞人才養成教育其實是一大突破。待課程結束後,經由甄選出線的原住民記者就以「按件計酬」的薪資給付方式(丹耐夫.景若 2000:6),返回部落展開報導取材和新聞採訪工作。來自新竹縣尖石鄉的泰雅族人馬紹.阿紀(Masao Aki),回想起1994年底結訓後數個月以來確實投入部落採訪的工作經驗時,便補充說道「由於身兼採訪、攝影、文字……等工作,在部落中,以『單人單機』的採訪模式進行新聞取材的工作,對於初次掌握攝影機和麥克風的原住民記者來說,又是一項新的紀錄與挑戰」(1998:27)。除此之外,由於派駐區域廣泛,加上人力、物力的限制,「初期的採訪範圍,僅限於各族記者熟悉的人物與地區,因此在採訪的題材上,較無法呈現出報導的廣度與多元性」(馬紹.阿紀 1998:27)。

顯而易見地,公共電視對於原住民影像計畫的立基點,主要在於培訓原住民記者如何產製有關原住民族公共利益和重要事務資訊的新聞報導,藉由新聞專業意理的賦權增能,推助原住民「在資訊生產─消費的關係中,從消費者的從屬身分,回復到具媒介資訊與文化生產能力的主體,成為資訊與文化的實際生產者」(管中祥 2008:96),並且,有能力針對主流媒體報導提出原住民觀點,批判思考、撥亂反正,大大發揮原住民族電視節目所扮演的守門人角色,「帶領原住民進入一個公共的領域,建立一個發聲的管道,可以讓大家來參與,甚至於來關懷原住民自己」(王嵩音 2000:15)。除此之外,紀錄影像的拍攝、製作,也是為了輔助新聞傳播所用,就像噶瑪蘭族人木枝.籠爻(Bauki Angaw)於2015年接受田野訪談時提到的,「公視培育的話,並不會強調什麼樣的美學,但你說沒有還是有的,因為剪輯本身就是美學,他們會拿美國的案例給你看、新聞短片給你看,看這個畫面表達什麼」。

是以,這群來自四面八方、非科班出身的原住民記者,不僅要「向原住民觀眾提供新聞資訊服務、促進情感認同,也成為主流社會了解原住民觀點的主要管道」(不著撰人 2003a:5),但在挑戰主流媒體報導的同時,基於族群認同與生命經驗的交織過程,可能會難以企及超然中立、完全理性客觀的新聞專業意理。王亞維就清楚指出,「一般我們學新聞出身的人,對於新聞事件,就僅僅將其當成一件與自己無關的事情來報導罷了。他們則不然,每一個新聞他們幾乎都有切身之痛,所以作起報導來也是發於肺腑、出於內心的,這是和一般新聞工作者最不相同的地方」(王嵩音 2000:13),而曾經擔任原住民新聞雜誌製作人的丹耐夫.正若(Djanav Zengror)更直言挑明,原住民族媒體的原住民觀點應該要主觀、運動化與控訴化,原住民媒介的客觀完全不同於主流媒體的客觀(謝偉姝 1996:42),昭然揭示其鮮明的基進性。

III. 公共電視的原住民族紀錄片產製

雖然,紀錄片的創作和生產並非公共電視培訓原住民記者的目的,但最初接手統籌原住民新聞雜誌製播計畫的王亞維,在考察衡量電視節目型態對於新聞框架(news framing)設定的影響後,便決議朝向新聞雜誌的節目型態進行規劃:

就節目型態而言,我覺得在公共電視這樣一個全國性電視公共媒體中,原住民節目首先以「新聞雜誌型態」出現是很重要的。這種型態除了立即彌補部落與平地社會的資訊落差,更重要的目的是,經過原住民記者的整理,臺灣原住民可以對切身相關的資訊自主性的觀點加以理解。(1999:32-33)

具體來說,每週1小時的原住民新聞雜誌節目內容,大致是以幾個單元為主要架構。首先,作為節目開場的焦點新聞,播出時間約為15分鐘左右,主要彙整當週與原住民族社會有關的新聞事件,透過原住民記者的補充採訪和後續追蹤,重新梳理新聞脈絡、調整報導觀點,再由主播進行一週新聞掃描的播報。其後,則是會不定期輪流播出深度報導、系列報導及專題報導等不同單元內容,播映時間大致為30分鐘,是以較大範疇的原住民族議題為內容導向,同樣是由原住民記者深入追蹤、採訪報導製作而成,藉此增補主流媒體在新聞報導上深度不足的問題(可參見「表1 原住民新聞雜誌的節目架構(第1-15集)」)。或許,這幾個單元在製播形式上會有些差異,但重要的是,「揭櫫此報導之觀點有別於一般媒體以主體社會的價值觀來探索原住民的世界,而是由原住民的觀點來看原住民的百態」(謝偉姝 1996:4)。最後,節目片尾還設計了一個2分鐘的看板時間,用以預告、傳達未來一週與原住民族相關的活動資訊,達成守望、告知的目的。此外,節目有時也會邀請新聞議題人物進棚專訪,提供原住民族人暢談、發言的傳播管道。

表1 原住民新聞雜誌的節目架構(第1-15集)

(資料來源:整理自不著撰人 1998)

值得留意的是,於1998年07月03日順利開播的原住民新聞雜誌,在2007年移交給原住民族電視臺之前,公共電視歷經8年時間製播了約莫430集的節目,並且,藉由前面提及的深度報導、系列報導和專題報導的單元規劃,緩慢且深刻地積累出為數可觀的紀錄影像,逐步開展、深化原住民族向來缺乏的「自我再現」(self-representation)的影像論述─如同人類學者林文玲指出的「原住民影片所具備的雙重質地:文化媒體的強烈溝通意圖,以及一種改變既定社會觀點的社會行動方案」(2013:159)。而根據傳播學者王嵩音於2000年針對原住民新聞雜誌的節目內容所進行的量化分析結果顯示,深度報導單元的主題內容是以歷史真相、文化傳承與部落尋根等相關議題居多,當中包括了霧社事件、高砂義勇隊、228事件的探討,這些報導不只釐清原住民族在歷史洪流中的角色定位,平反其所遭受的誤會、曲解,也呈現原住民個人或團體在傳承文化上的努力,甚至於原住民族在主流社會中各種權益的爭取,也經常透過節目的深度報導單元提出批判、呼籲。藉此,王嵩音認為這樣的報導議題趨向,凸顯出原住民記者試圖扭轉社會大眾對於原住民族的錯誤認知,「因為原住民的弱勢,無法在主流社會具備歷史的解釋權。除非運用媒體的力量將存在已久的『歷史迷思』加以破解,原住民這一方的真相才得以披露」(2000:17-20)。

圖2 《原住民新聞雜誌》專題報導「原住民.非賣品」之節目片頭

(圖片來源:https://www.peopo.org/news/4506,2024年09月26日上線)

不過,當初公共電視建臺命途多舛,《公共電視法》於1993年送至立法院交付審查,立法程序卻一再延宕(夏瑞媛 2017:28-33),而由公視徵募、培訓的原住民記者從結訓到開播的這段等待期間,依然堅守崗位,持續追蹤議題、拍攝取材,意外激發紀錄片的創作。在2015年的田野訪談,木枝.籠爻就提到在參加公視籌辦的影像訓練計畫時,自己已經開始追索、記錄平埔族群,「因為我要拍平埔的,就該知道平埔在哪裡,這變成我自己的問題……在訓練的時候就一直記錄。要證明這些人存在,首先證明他們的人在,其次是他們的祭典還在,然後會看到他們的族群意識是什麼。當然,那時候公視沒有播,所以這個變成庫存,有機會我會播」。於是,趁著公共電視尚未開臺之際,他便向聯合報系文化基金會申請紀錄片製作經費,以個人生命史的私紀錄片角度,重新溯源自己原本世居宜蘭的噶瑪蘭家族為何遷徙花蓮、隱藏身分到最後尋根認同的歷程,終至完成第一部由平埔族群導演製作的紀錄片作品《鳥踏石仔的噶瑪蘭》(1997)。

不僅如此,原住民新聞雜誌甫上線,亦是率先調配木枝.籠爻獨力採訪、剪輯的紀錄報導於節目中播出,像是第1集的深度報導《吳沙與噶瑪蘭》(1998)就試圖奪回原住民族的歷史詮釋,探討漢人吳沙入侵蘭陽平原的這段歷史是如何造成現今噶瑪蘭族人難以尋回傳統文化的傷痛,而接著播出的第2集深度報導《重建公堺》(1998)則是聚焦在文化傳承的實踐行動,訴說花蓮縣富里鄉境內大庄平埔族人的公堺祭典,如何歷經失落、重建到認同的故事。至於,第9集的深度報導《坎坷復名路》(1998)同樣是由木枝.籠爻獨力完成製作的,呈現噶瑪蘭族人同心協力地爭取復名和尋根認同的運動進程。藉此,不難想見透過電視媒體的傳播效應,這些單刀直入的紀錄報導在平埔族群尋求復權的抗爭之路上,得以擴充、提升不少影像論述和社會認同能量。

儘管原住民新聞雜誌在節目定位的經營、劃定上,是「一個以新聞性議題為主軸,從原住民觀點報導原住民新聞,並穿插原住民文化、歷史及部落生活的報導的節目」(不著撰人 2003a:6),但隨著原住民記者齊心戮力,一次又一次地直搗眼前迫切緊要的原住民族相關議題,透過聲音和影像來架構論述,展現批判性思考的觀點,甚而突破紀錄影像的形式美學,或許,這樣的新聞實作就不單單只是傳達事實的訊息報導,反而具有美國紀錄片研究學者Bill Nichols定義的紀錄片的論述邏輯和敘事結構─「紀錄片環繞一種反映真實情況的訊息邏輯而成形,這種邏輯的條理、組成必須要有關現實世界的再現、論據或辯證,並且,從根本上來說,在解決問題的效用方面也能大力促成實際助益」(1991:18)。

故此,不難發現原住民新聞雜誌於開播之初,就不乏入選、榮獲國內外重要影展獎項。舉例來說,來自花蓮縣玉里鎮的阿美族人馬躍.比吼(Mayaw Biho)過去獨力編導的影像作品《天堂小孩》(1997),就在第5集的深度報導單元中播映,主要拍攝新北市鶯歌區三鶯大橋下的都市原住民部落,透過幕間字卡的表現手法來作為部落孩童的敘述觀點,藉此對比呈現公權力不斷拆除、族人持續重建的家園故事,該片於1998年獲得優良地方文化紀錄影帶獎佳作,也入選第1屆臺灣國際紀錄片雙年展「國際競賽影帶」單元,會後更進一步獲頒非正式競賽獎頂的「公共電視推薦獎」。而同樣由馬躍.比吼執導的《親愛的米酒 妳被我打敗了》(1998)則是在第11集節目中播出,影片拍攝花蓮縣豐濱鄉港口部落的升級晉階青年之父(mama no kapah)的儀式,探討當中灌酒禮(paawak)存續與否的課題,這部片於1999年分別獲得優良地方文化紀錄影帶獎優等,以及入選美國紐約的瑪格麗特.米德影片暨錄影帶影展。除了原住民記者個人攝製作品的表現外,原住民新聞雜誌節目本身也漸入佳境,開播後旋即於1999年入圍第34屆電視金鐘獎的「公共服務節目獎」,隔年則是入圍「新聞節目獎」,並且,於2000年獲邀參加加拿大第1屆原住民媒體藝術節,當時節目製作團隊精心揀選了數部由原住民記者拍攝的紀錄報導共赴盛會,進行全球原住民族媒體的跨國交流。

隨著原住民新聞雜誌的節目製作漸上軌道,公共電視和行政院原住民族委員會、勞工委員會共同合作,於2001年擴大辦理第二次「原住民電視人才培訓計畫」,目的在於持續培養、儲備原住民電視媒體人才,提供製播電視節目的專業技術訓練,促使原住民族人在新聞傳播領域的編採、播報、攝影、剪輯及製作各方面能夠一展長才。或許,因為知名度和影響力大為提升,此次報名人數暴增為500名左右,最後僅錄取32名學員進行長達半年的訓練課程,期間提供住宿和生活津貼,而學員結訓後公共電視同樣會協助媒合攝影助理、製作助理、執行製作、攝影記者、文字記者、企劃、主播等傳播相關工作機會(不著撰人 2003b:84),釋出的工作類型更為多元、全面。

具體來看,為期26週的課程內容,大致可分為四個範疇:類型節目概論、原住民族議題、影像技術與實習製作,以期學員能夠循序漸進地學習,進而實作發表。首先,類型節目概論的課程內容,主要是由不同專業領域的授課教師依據自身製作節目的經驗,講解紀錄片、新聞、戲劇、綜藝等不同類型節目的理論和企劃,有時還會安排實地參觀攝影棚內節目的作業流程。相對於此,原住民族議題的課程設計較為豐富、具層次性,在整體課程比例上也佔有相當大的份量,即是希望透過課程的討論、辯證來激盪學員的原住民觀點。過程中,公共電視策劃了一系列「原住民族群日」的課程,如阿美族日、泰雅族日、布農族日等,邀請具有代表性的族人來講授、補充族群文化知識背景,並且,進一步引導學員更為深入地認識當代原住民族議題,從狩獵文化到海洋文化、生態保育到民族教育、社會福利到政策法案,涉及的面向包羅萬象,甚至是針對特定議題進行探討和座談,像是蘭嶼核廢與達悟族、亞洲水泥與太魯閣族、原住民族運動、馬告國家公園等,而這些參與授課的師資有將近百位,可謂陣容龐大。

至於,影像技術和科技工具的實務訓練,同樣也別出心裁。公共電視一方面調度學員分組操作攝影機、練習剪接,一方面又分派學員跟隨新聞報導節目的記者出外景,親臨真槍實彈的拍攝現場,妥善運用電視臺內部既有的媒體資源。告一段落後,接著進入個人作業的實作階段,但是以分組團隊的工作模式來完成,「根據企劃之分組,出機拍攝自己的主題(一天拍一個人的主題,同組人協助輪流擔任攝影、攝助與採訪)」(不著撰人 2001),藉此學習電視媒體的分工運作,每個人都必須繳交自己的作品,電影導演虞戡平則會偕同助教業師從旁協助、督導。最後,即是展開為期12週的實習製作階段,同樣調配學員分組前往不同部落,於限定時間內製作完成數則新聞報導和時長30分鐘的專題報導,並「以所待部落經過田野的方式完成專題,新聞則以此部落及其周圍部落之新聞事件來做採訪報導」(不著撰人 2001)。

來自高雄市茂林區的魯凱族人恩樂.拉儒亂(Eleng Ladroluwan)在蹲點部落進行田野調查和影像記錄的過程中,就深刻體會到影像工具對於文化傳承的增援,「這是一個危機,一個困境,該怎麼樣去呈現族群保有生存的空間,不致頹勢?我想,站在原住民自我生產的表現,拍攝影片,就是一個最好的媒介體」(賴秀娟 2001)。然而,在學員投入製作報導的這段期間,臺灣遭逢桃芝颱風侵襲,劇烈豪雨造成山坡土石崩塌,來自南投縣信義鄉的布農族人阿莉.曼格格(Ali Manqoqo)因為這場突發的災難,決定將原先規劃好的影片企劃緊急變更為拍攝土石沖蝕、淤埋部落的專題報導,她提到「一方面支援新聞的採訪、一方面拍攝自己部落的紀錄片,兩者間的取鏡、角度、內容有非常大的差異。站在自己破碎的土地上,情緒上時有起伏的壓力,但這也許是該經驗的過程,因為忠實的影像記錄,至少還有留待社會去討論關切的空間」(全秀珍 2001),在在展現原住民記者「從部落出發」的傳播動能。並且,學員結訓之際,行政院新聞局還特地舉辦一場別開生面的「山海原影紀錄片展」(2001.10.19-10.21),公開播映所有參與培訓學員所攝製的專題報導,也安排他們出席映後座談與觀眾直接對話,當中有些作品經過評選後在公共電視的紀錄觀點節目中播出,並由公共電視協助出版發行。

隔年,公共電視再度與原民會、勞委會合作續辦第三次「原住民電視紀錄人才培訓計畫」,主要針對留在部落從事教職、神職或文史工作的相關人員,進行為期4個月的訓練課程,包括新聞採訪、影像製作、節目企劃與原住民族文化知識等,也同樣布置實務演練的作業要求,藉以裝備影像記錄、製作及播映的專業技術。至於,在培訓規劃上,特別著重個人單機作業的可行性模式,器材設備是採用較為輕便且同等專業的數位攝錄影機,剪輯系統則是1990年代開始普遍使用的非線性剪輯,期盼學員可以在個人電腦獨立完成影片製作,有助於結訓後返回部落繼續用影像記錄文化,這樣的計畫宗旨其實與全景映像工作室當年設定的技術轉移和在地生產的目標相去不遠。毫無疑問地,此次培訓成果的發表同樣以「山海原影紀錄片展」(2002.11.30-12.01)的影展形式來呈現,但宣傳文案的核心概念,格外強調「原住民觀點vs.主流觀點」與「看原住民拍原住民族的事」兩大面向(不著撰人 2002),似乎有意彰顯原住民族對於傳播主體性的確認、追求與實踐。更為重要的,藉由連續兩屆山海原影紀錄片展的公開放映,不只能細緻地展現不同原住民族群身分或性別觀點的紀錄報導,也可迅速積累為數不少的原住民族紀錄片作品。

圖3 2001年「山海原影紀錄片展」之放映片單

(圖片來源:http://web.pts.org.tw/~web01/misc/ob_films/#1,2020年08月07日上線)

圖4 2002年「山海原影紀錄片展」之網頁宣傳

(圖片來源:http://web.pts.org.tw/~web01/misc/ob_films/#1,2020年08月07日上線)

IV. 結語

事實上,公共電視臺從籌備階段開始就頗為注重紀錄片的製播,當時擔任公視籌委會秘書長一職的王曉祥於1991年接受專訪時,特別談到公視新聞節目的規劃藍圖,「我準備先成立『新聞節目規劃委員會』,預計有四個主要方向:新聞報導、新聞性節目、新聞雜誌、記錄片。還有,我計畫增加地方新聞,達到地域平衡性,每天開闢一個時段,只供地方可直接切入的節目」(古碧玲 1991)。在此之後,傳播學者盧非易也投書媒體,提請注意1990年代初期紀錄片產製的場域已轉移陣地,開始從電影進抵到電視,他強力呼籲公共電視在大幅偏重新聞的同時,也應該要發展具有深入檢視力道和文化藝術價值的紀錄片創作(盧非易 1992)。

的確,正如法國社會學者Pierre Bourdieu指出的「新聞報導的場域的特質是,和所有其他文化生產場域(比如數學、文學、法學、科學等場域)比較起來,它更依賴外在的力量」(2002:79),解嚴後政經環境的改變重整,促使公民意識開始大幅湧現,加上媒體管制及創作審查逐漸鬆動,有線電視頻道急遽增加,「這些意識的競爭、與權力的衝突,均使社會報導與社會紀錄片成為頗具現實感與娛樂感的類型,紀錄片做為消費符碼的商業誘因突現」(盧非易 2001:13),於是各家電視臺紛紛投入紀錄報導類型節目的製作,接連帶動電視紀錄片的成倍增長,例如超級電視臺分別推出「調查報告」(1995-1997)和「生命、告白」(1997-1998)的電視系列影集,而民間全民電視臺也製作了「紀錄臺灣」(1996)這類的編纂式紀錄片。因此,盧非易明確地指出,1990年代以後紀實性影像的生產已經迅速與電視體系緊密結合在一起,電視臺提供的頻道、時段及資金成為推助紀錄片擴展的重要動力(2001:13)。

除此之外,根據傳播學者劉昌德蒐集、統整的資料顯示,臺灣紀錄片從1990年到2008年之間的產製數量,大致在1990年代後期就有相當明顯的成長,這段期間紀錄片的消費態勢也累積了一定程度的小眾市場規模,而紀錄片最重要的映演管道也是仰賴電視媒體的播送,並非影展放映或商業院線(2011:63-66)─特別是1998年建臺前後竭力創設、推廣紀錄報導節目的公共電視,就是紀錄片主要且頻繁的傳播管道,像是關注生態環境議題的「我們的島」(1998至今)、開創紀錄片委託製作和播映平臺的「紀錄觀點」(1999至今),或者是策劃、製播不少與原住民族相關的電視影集(不著撰人 2003b:16-24),公共電視儼然成為臺灣最具建制性的紀錄片生產及放映平臺。

由此看來,作為臺灣公共媒體先驅的公共電視,為了落實不同族群平等近用電視媒體的權利,於1990年代中期開辦原住民記者培訓,並且,透過新聞雜誌型態的節目規劃和製作,穩定累積不少原住民族紀錄影像,隨後在國家傳播資源的配置下,專屬的原住民族電視臺於焉成立,不只全盤接收原住民影像傳播人才的培育工作,更自主營運紀錄片拍攝的補助作業。自此,公共電視對於原住民族紀錄片的攝製、放映,明顯大幅降低,逐漸形成公共媒體的角色分工。

附註

* 本文改寫自博士論文《依附與分裂──當代臺灣原住民族紀錄片發展研究》的部分章節內容,而論文寫作期間,承蒙臺北建成扶輪社之獎助,以及文化部、國立臺灣文學館對於論文著作之獎勵,在此一併致謝。

引用書目

不著撰人

1994 〈公共電視籌備委員會新聞組 原住民影像工作者培訓計畫招收學員〉。《蘭嶼雙週刊》05月29日:第四版。

1998 〈原住民新聞雜誌─往週精華〉。「公共電視臺『原住民網路特區』」,http://web.pts.org.tw/~abori/new_news/news02.htm,2024年9月25日上線。

2001 〈原住民電視人才培訓課程表〉。「公共電視臺『原住民電視人才培訓計畫』」,http://web.pts.org.tw/~web01/misc/ab_wanted/,2024年9月25日上線。

2002 〈影展簡介〉。「公共電視臺『2002山海原影紀錄片展:第三屆原住民影像人才培訓成果發表』」,http://web.pts.org.tw/~web02/df/,2024年9月25日上線。

2003a 〈公共電視與原住民傳播〉。「2003原住民與電視研討會:公視與原住民節目五週年回顧與展望」會議手冊,公共電視臺,08月02日。

2003b 〈公視原住民製播狀況〉。「2003原住民與電視研討會:公視與原住民節目五週年回顧與展望」會議手冊,公共電視臺,08月02日。

丹耐夫.景若

2000 〈原住民廣電媒體的過去、現在與未來〉。《原住民文化與教育通訊》8,https://ihc.cip.gov.tw/ihcfile/EJournals/1/1.pdf,2024年9月25日上線。

王亞維

1999 〈還有遠路要走:原住民新聞雜誌半年記〉。《臺灣博物館民族誌論壇社通訊》2(1):30-35。

王嵩音

2000 《原住民媒介之研究》。行政院國家科學委員會專題研究成果報告。

古碧玲

1991 〈新聞和評論應該分開 專訪公視籌委會秘書長王曉祥〉。《中國時報》7月23日:第十三版。

任維真

1994 〈公視服務小眾 用原住民的觀點製作原住民新聞節目〉。《中國時報》8月5日:第二十二版。

全秀珍

2001 〈影片製作心得〉。「公共電視臺『山海原影紀錄片展』」,http://web.pts.org.tw/~web01/misc/ob_films/#1,2024年9月25日上線。

林文玲

2013 〈製作「原住民」:轉換中的技術載體,轉化中的文化身分〉。《臺灣人類學刊》11(1):155-187。

思嘎亞.曦谷

2020 〈三位第一代臺灣原住民籍紀錄片運動者的倫理實踐〉。《臺灣人類學刊》18(1):1-60。

徐國明

2020 〈重探「臺灣原住民族紀錄片」之必要〉。刊於《臺灣切片─如是原民,如是紀錄:1994-2000年的原住民族紀錄片》。台灣國際紀錄片影展編,頁8-14。臺北:台灣國際紀錄片影展。

夏瑞媛

2017 〈「公共電視法」身世故事〉。《開鏡》公視季刊2:28-33。

孫秀蕙

1993 〈公共電視就是公共電視 請不要再說公視是精英電視〉。《聯合報》7月5日:第十一版。

馬紹.阿紀

1998 〈原住民報導「原住民新聞」〉。《臺大新聞論壇》5:27-32。

楊政霖

2005 《「原住民新聞雜誌」服務品質之研究─以原住民閱聽人觀點為例》。國立東華大學企業管理研究所碩士論文。

管中祥

2008 〈公共電視的新媒體服務:PeoPo公民新聞的傳播權實踐〉。《廣播與電視》29:85-112。

劉幼琍

1998 〈原住民對廣電媒體使用與滿足之調查分析〉。《臺大新聞論壇》5:167-207。

衛星與有線電視

1997 〈衛星與有線電產業─頻道市場普及率調查報告〉。《衛星與有線電視》9(9):36-41。

盧安邦

2018 《「網絡(networked)公共領域」的意見擴大與深化─探索當代「弱公共領域」的運作邏輯》。國立政治大學傳播學院博士論文。

賴秀娟

2001 〈影片製作心得〉。「公共電視臺『山海原影紀錄片展』」,http://web.pts.org.tw/~web01/misc/ob_films/#1,2024年9月25日上線。

謝偉姝

1996 《公共電視原住民記者報導觀點之探究》。中國文化大學新聞研究所碩士論文。

簡淑如

2004 《臺灣公共電視體系建構研究》。國立政治大學新聞學系碩士在職專班碩士論文。

蘇啟禎

2019 〈公視新聞部二十年〉。《開鏡》公視季刊,https://medium.com/@PTS_quarterly/%E5%85%AC%E8%A6%96%E6%96%B0%E8%81%9E%E9%83%A8%E4%BA%8C%E5%8D%81%E5%B9%B4-541b26271f35,2024年9月25日上線。

魏玓

2019 〈「萬惡」電視何以誕生?臺灣有線電視生成階段(1980-1993)的重新檢視〉。《新聞學研究》139:1-40。

Bourdieu, Pierre

2002 《布赫迪厄論電視》(Sur la télévision)。林志明譯。臺北:麥田。

Cottle, Simon

2009 《媒介組織與產製》(Media Organization and Production)。陳筠臻譯。臺北:韋伯文化。

Kellner, Douglas

2016 〈媒體、民主與奇觀:批判的反思〉(The Media, Democracy, and Spectacle: Some Critical Reflections)。江淑琳譯。《傳播研究與實踐》6(2):1-19。

Nichols, Bill, ed.

1991 Representing Reality: Issues and Concepts in Documentary. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press.

Young, Iris Marion

2017 《正義與差異政治》(Justice and the Politics of Difference)。陳雅馨譯。臺北:商周。