Mapurbe:城市馬普切的走訪觀察

本期專題

第60期

2024/08

文/潘貞蕙 Yaway Suyang

潘貞蕙 Yaway Suyang

國立東華大學原住民族發展中心計畫助理

I. 游移:城市中的馬普切人

來自智利聖地牙哥的馬普切詩人David Aniñir Guilitraro在其詩作〈印地安沒有標準〉(Indio No Estandarizado)堆疊了一連串諷刺且貶損的語詞,試圖讓我們看見社會大眾對於Mapuche(馬普切人)的污名形象以及他們長年累月所接收到的外界敵意和社會想像:

根據智利人口和住房普查數據,您自認;

懶惰、臭、醉漢、糟糕、跳蚤、土著、木頭、不文明、大腳板、罪犯、前哥倫布時代、後龐克搖滾者、本土、民俗、無家可歸、恐怖份子、焚燒森林、異國風情、非法、酒吧老闆、挨餓、原古、放逐、自然、狂野、南方、古老、猿人、享樂主義、生活貧困、糟糕垂死、文盲、野蠻、未開化、少數民族、遠古、本地人、未出生、多配偶者、戰士、不可征服、低等種族、劣等、印地安混蛋,或阿勞卡尼亞。

除了這些馬普切人口中從未提及的意義,還有什麼貶低的詞可以稱呼我?他媽的種族主義者,希望你能明白,並且花更長的時間說出─馬普切,讓你的嘴停留在原來的地方。(筆者試譯)

對許多馬普切人而言,城市在歷史上被視為一個象徵治理且具排他性的空間,而集體空間的再創和生產使得今日的馬普切人能夠重新錨定他們在城市中的位置。在城市出生長大的David Aniñir Guilitraro創造了「Mapurbe」(Mapuche of the urbe)一詞,意指「城市中的馬普切人」,用以標記生活在城市地區的第二代或第三代馬普切人。近年,有越來越多的城市馬普切人正以各種文化生產的形式(如文學、音樂、表演及網路藝術等)表達自身的生存處境,他們從社會空間、政治角力和文化互動等視野探討城市中的權力、差異與衝突,並經由持續對話、質疑與抵抗來撫觸城市紋理。然而,比起談論城市原住民議題,對筆者而言,更為重要的其實是—如何從空間賦權的角度來重新理解城市對於馬普切人的意涵?於是,帶著這個問題,在國家文化藝術基金會「海外藝遊專案計畫」的補助下,筆者於2023年10月上旬至11月中旬前往智利與秘魯兩國,對同樣身為城市原住民的筆者而言,此行盼能嘗試思考原民性與城市空間的各種交織,其包含了原住民群體在城市中對接或轉移地方感所遇到的矛盾和困境。因此,藉由前述脈絡,本文借用「Mapurbe」的概念,以Santiago(聖地牙哥)與Valparaíso(瓦爾帕萊索)兩城市的走訪觀察為例,從城市地景、殖民遺產、藝術行動、傳統建築與街頭塗鴉等面向,思考馬普切人在城市空間中鐫刻身分認同的方式,也期待這些討論能夠引領筆者思索自己的部落內涵及其在這個世界版圖中的可能輪廓。

II. 流動:從發散到聚合

Mapuche(馬普切人)是南美洲人數最多的原住民群體,他們的人數至今已超過140萬人,多數馬普切人定居在智利的中央山谷,也有一部分居住在阿根廷的中西部。在馬普切語中,「mapu」意指「土地」,而「che」是「人」的意思,呼應了馬普切人的文化內核圍繞著土地歸屬、語言、家庭觀念、世界觀、生命禮俗以及與自然的互動關係,上述元素構成了馬普切完整的集體精神。在16世紀西班牙人到來之前,馬普切人生活在Araucanía地區(阿勞卡尼亞,馬普切傳統領域),數百年來因為與印加帝國、西班牙殖民者及後來智利政府的爭戰衝突而聞名,當今更因為土地權屬和文化認同問題的激烈對峙爆發為全面對抗,馬普切人的現代抵抗可以說是根植於殖民抵抗。馬普切人移居城市的原因與國家土地政策有關,19世紀末起,由於智利和阿根廷政府對Araucanía地區的土地侵占運動,致使成千上萬馬普切人被迫向城市遷徙,Santiago(聖地牙哥)、Valparaíso(瓦爾帕萊索)與Temuco(特木科)等地因此成為馬普切人主要移居的城市。然而,在城市落地生根的馬普切人多數從事著低收入、高剝削與社會聲望低的工作,他們面對著城市中的各種現實張力如經濟貧困、種族歧視、城市敵意、缺乏正規教育等,因生活的貧弱而被迫成為城市邊緣的人群。

然而,儘管馬普切人對於起源地有著明確的認同,他們和土地之間的繫連關係卻因世代差異而有所區別。舉例來說,第一代馬普切人對土地的依戀具有歷史深度,生存空間的劇變意味著脫離原有的社會文化支持網絡與知識實踐場所,他們的地方認同在移居城市的過程中一直存在著緊張關係。另一方面,新世代馬普切人的文化實踐場域除了家庭、社區組織之外,也逐漸拓展至城市空間等地,並透過意義創造來重新調整對城市的文化歸屬感。自1990年代中期以來,許多關於城市原住民的研究都顯示出原住民與城市並非毫無連結,反之,原住民遷移的城市空間與其所屬社群之間的文化羈絆和互動關係反倒能讓我們重新定義「城市原住民」的意涵。事實上,就算馬普切人離開了偏遠鄉郊,從南方社群遷居至北部城市,藉由傳統儀式的舉行、家屋的建造及文化行動的實踐,隨著馬普切人在這些同為城市空間及社會文化空間的移動與流轉,城市空間和原屬社群在某種意義上便有了相互連結的契機。舉例而言,正如筆者在博物機構和馬普切社區中所見,無論是空間營造、地景思考、傳統知識應用或當代藝術創作,馬普切人都為城市中的某些空間或事件賦予特殊意義,他們透過這些各自的移動/行動發散式地接起眾多地理上遙遠的他方/他者,進而重新確立自己的文化身份,這樣的動員便賦予了城市原住民集體認同的深刻意義。

前述說明了移居城市的馬普切人與城市空間的勾連纏結所帶來的變化挑戰了任何狹隘的敘述,同時也低估了當代馬普切人在城市中銘刻認同的可能性。此外,馬普切人移居過程本身的異質性也使他們在城市中形塑文化認同的方式變得更加複雜。也就是說,當代馬普切人的認同實踐不能僅簡化成城市/農村的相對二元邏輯。毫無疑問的,身分認同在何時何地都應是靈活、可塑的,這樣的動態情境已經明顯地轉移到城市空間中。或許,馬普切土地已不再是一片具有形狀或分界的領土,隨著馬普切人的流動、鏈結和意義賦予,它便是一個不斷重組且日漸複雜的概念,透過馬普切人在城市空間中實踐個人經驗和凝聚集體情感的一連串行動和機制,我們就能試圖想像歷史上僅限於智利中南部的鄉村土地是如何慢慢擴展至城市,這些動態意義對於理解當代世界的馬普切經驗(特別是移居城市的馬普切人)至關重要。

III. 想像:紀念碑的城市意識

就像許多城市,聖地牙哥充斥著矛盾的圖像、符號或地標,直指不同階段的殖民意象和權力關係。筆者走訪了市中心的Plaza de Armas(武器廣場)及Santa Lucía(聖露西亞山)兩地,觀察與馬普切人有關的城市紀念碑,從中理解馬普切人在不同的歷史階段是如何被社會想像,以及這些具備西方範式的紀念物和城市意識又是如何被鑲嵌至城市景觀之中。

Plaza de Armas(武器廣場)所在之處是聖地牙哥市最擁擠熱鬧的地區,特有的交通樞紐條件和通達性使它擁有人流聚集的勝勢。武器廣場的周遭充滿著各種景象和聲音,老人們在棋盤前專心對弈,畫家蹲踞著為遊客速寫,街頭藝人盡情地帶動著廣場氣氛,跑動的小孩圍繞著冰淇淋攤販。另有一撥人,坐在一座巨大的紀念碑前,這座名為Monumento a los Pueblos Indígenas(向原住民致敬)的紀念碑(圖1)是雕塑家Enrique Villalobos在1992年所製作。根據Fundacion Futuro網站上的地標介紹,創作動機來自聖地牙哥市政府為紀念發現美洲500週年所辦理的雕塑競賽,此紀念碑試圖致敬馬普切人的抗爭歷史,展示了一顆代表勇氣的龐大種子(una semilla)、一張原住民的面孔(un rostro)以及植被(vegetacion)意象。從歷史角度來看,這些城市中的紀念碑甚至眼前這座廣場大多是因應西班牙殖民者和官方歷史記憶而生,對應於武器廣場的喧鬧吵雜,Monumento a los Pueblos Indígenas紀念碑則代表了另一種聲音—歷史的噪音,顯現的是對馬普切歷史的不重視和馬普切人的無聲。另一方面,今日的馬普切人仍多認為紀念碑的創作元素不符馬普切文化傳統,它呈顯了城市地景與馬普切歷史之間的時空脫鉤。隨著該地觀光人潮不斷接踵穿梭,如此衝突矛盾的城市地景至今仍持續上演。

圖1 位於Plaza de Armas的向原住民致敬紀念碑,它創造出一種與馬普切文化脈絡疏離的奇觀。

(圖片來源:潘貞蕙Yaway Suyang攝,2023/10/4)

城市中心的Santa Lucía(聖露西亞山)在成為觀光景點之前,西班牙殖民者曾借重此地的高處優勢將其作為瞭望點,亦在後續的城市更新計畫中歷經多次改建,以紀念它在這座城市歷史上的重要意義。如今,它成了佈滿浮雕、噴泉、雕像和各種紀念物的遊憩公園。在眾多紀念物之中,一座名為Caupolicán(考波利坎)的青銅雕像(圖2)在山頂上聳立著,這座雕像是雕塑家Nicanor Plaza Águila於1860年代所作,創作靈感來自1826年出版的The Last of the Mohicans(《最後的莫希干人》)一書,而Caupolicán是16世紀中葉帶領馬普切人反抗西班牙殖民者的馬普切領袖(圖3)。沿著僻靜的盤山小路來到頂端,途中可以看見陽光從安第斯山脈的一座山峰挪動到另一座山峰,也能觀察山下顯得寂靜的人群和車流。面對這幅城市全景,筆者試著揣測Caupolicán的視角,眺望這座城市的細節。不由得地想,這座馬普切雕像的出現並非基於馬普切人的肯認,反之,它其實是智利政府國家霸權論述的表達和容器。西班牙殖民者引進了歐洲的景觀美學,很大程度地基於政治價值而象徵性重新挪用,這些景觀便形成了國家想像的願景。此外,這座雕像的文化美學似乎有著不合情理之處,經過錯誤表述的「馬普切人」形象迄今就這樣被置於該城市中心,也藉由觀看者的凝視,持續固化大眾對於馬普切人的社會想像。

圖2 近年,許多英雄雕像正被馬普切人撤下或推倒,目前矗於Santa Lucía的Caupolicán作為舊時政治想像的延伸,也有許多無法盡述的爭議。

(圖片來源:潘貞蕙Yaway Suyang攝,2023/10/7)

圖3 Caupolicán因其在16世紀抵抗西班牙征服者的英勇事蹟,而成為美洲原住民的精神象徵。

(圖片來源:https://en.wikipedia.org/wiki/Caupolic%C3%A1n,2024年5月10日上線)

城市網絡的開放和龐雜改變了人們的社會文化角色,造成階級和種族的不平等,同時城市也是一個不斷地讓身分和權力產生爭議的地方。對生活在北部城市(Santiago)或返回南部家鄉(Temuco)的馬普切人,他們因階級、種族或其他原因所遭受到的歧視或壓迫,有著不同的意識過程。一日下午,空氣是清冷的,趁著等待住房手續的空檔,我們席地坐在Benjamín Vicuña Mackenna Square(班傑明維庫尼亞麥肯納廣場),享受著從城市另一邊照射過來的陽光。當時是我們第一次碰見Janet,他獨自一人拿著飾品和線香,來來回回地搭訕公園裡的遊客推銷兜售,即使遊客擺擺手表示不需要,他們仍然開心聊著天。後來,Janet三番兩次走進我的視線之內,我們相視而笑,打起了招呼。一聽說我們是來自臺灣的原住民,他便開心地介紹自己是來自Temuco的馬普切人。對照Santiago,Temuco是相對僻靜的南邊城市,Janet談起家鄉時總是帶著笑意,他點開手機裡的TikTok短影片,分享那些瑣碎、美好但來自南方家園的日常(儘管只是家人邊洗車邊舞蹈的影片)。不同於年輕一代馬普切人的城市認同,南部鄉村是Janet還能理解且習慣的土地。

據他所述,馬普切人在智利社會是一個普遍社會印象相對較差的群體,雖然城市對人們而言是一個蘊生機會的地方,但它同時也是一個充滿鬥爭和抵抗的空間。有時,城市牽引著人們的想像,讓馬普切人渴望重返南部家鄉。Janet指向公園另一處的臨時帳篷,向我們解釋部分馬普切人受到驅逐、居無定所因而聚集在公園的現象。回想起來,那彷彿是這片城景中最幽暗的陰影了。聊到最後,他告訴我們,若想要認識馬普切文化,一定要往Temuco走,南邊的風景肯定比城市更美。Janet的日常經驗說明了社會對馬普切人的排斥、歧視、缺乏傾聽和壓迫,以及馬普切人在城市發展下所做出的生存選擇,他們過著流浪生活的主要原因可能非常複雜,這些被社會遺忘的飄泊身影以及深藏在城市底層的微小聲量,反映了智利社會最真實的暗面,也正是他們生命經驗中的懼怕和脆弱,甚或對社會歸屬的渴望,發散了馬普切人在城市和家園之間的連續性。

IV. 抵抗:藝術行動的解殖策略

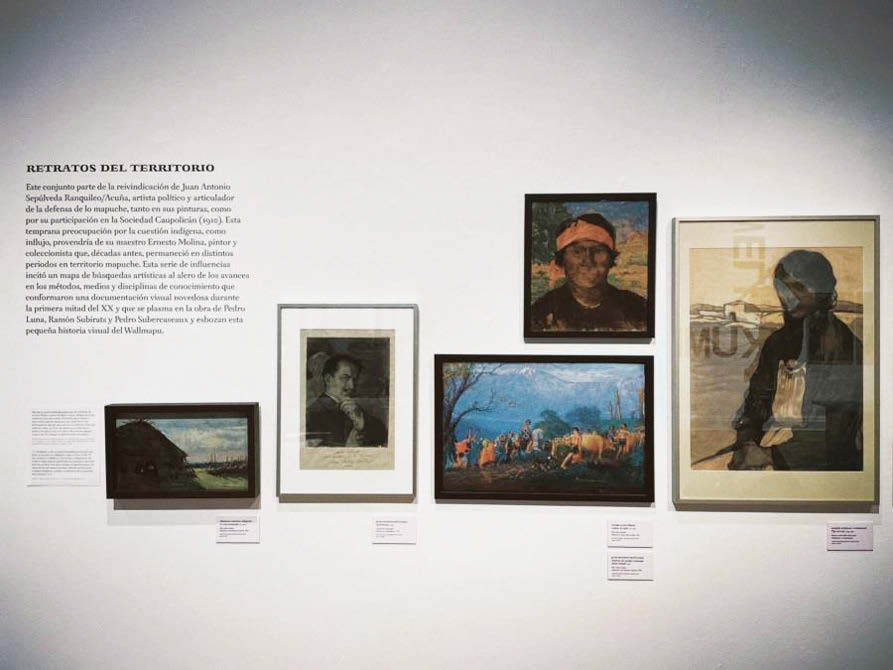

走訪智利期間,Miradas sobre el Wallmapu. Territorios, afueras y disputas(《看著瓦爾馬普:領土、郊區和爭端》)(圖4)正好於Museo Nacional de Bellas Artes(智利國家美術館)展出。Wallmapu是指馬普切人位於智利南部的領土概念,而「wall」和「mapu」在馬普切語言中分別代表著「整體」和「土地」的意涵。長久以來,博物機構鮮少如實呈現馬普切人的歷史傳統,然而面對殖民主義的遺留問題,展覽本身提供了多重的閱讀層次,讓觀者得以窺見纏繞在馬普切人身上的各種複雜議題。該展覽以Escultura y monumentalidad(雕塑與紀念)、Retratos del territorio(領土的肖像)、Elaboración de paisajes(風景的闡述)、Desde las voces(從聲音來看)四條敘事脈絡向觀者揭示了馬普切人以及Wallmapu的歷史想像和當代反思,藉由攝影、繪圖、錄像、雕塑與紀念碑多項媒材,挑戰了土地、父權、性別及種族等議題中的藝術霸權關係。

圖4 Miradas sobre el Wallmapu. Territorios, afueras y disputas(《看著瓦爾馬普:領土、郊區和爭端》)一展除了連結政治現實、族裔歷史與記憶脈絡之外,它也赤裸地攤開了馬普切人與國家社會之間不對稱的關係。

(圖片來源:潘貞蕙Yaway Suyang攝,2023/10/6)

從藏品展示和展覽敘事中,我們可以從殖民語境中觀察到馬普切族群的「缺席」,也能從不同角度看見馬普切人被視為「他者」的表現—就如展覽所提,19世紀的歐洲畫家和繪圖員懷著異國情調勾勒出馬普切人的外貌形象(圖5),同期間的旅行家和殖民者也對馬普切人的生活圖景充滿著野蠻想像和奇觀塑造。再者,展場中陳列的無數雕像(圖6)亦指出過往雕刻家是根據著國家霸權想像創造及定義馬普切人的身體表現。與此同時,展覽更進一步提出瓦解霸權話語和刻板印象的解殖良方,從參展的馬普切藝術家與其作品中,我們看見他們對殖民力量和奇觀邏輯的控訴和反轉,他們將獨特的個人敘事和感性經驗織進作品之中,提出了對馬普切世界觀和家園形象的關注和思考。這個展覽反映了當代馬普切藝術的全景,敘說的正是長期以來國家政治和社會想像投注在馬普切人身上的集體期待。

圖5 展示單元Retratos del territorio(該領土的肖像)從對馬普切群體及Wallmapu的視覺構圖,指出當時國家政治介入馬普切領土的觀看方式。

(圖片來源:潘貞蕙Yaway Suyang攝,2023/10/6)

圖6 展示單元Escultura y monumentalidad(雕塑與紀念)透過雕塑流派及紀念碑的展現,呈顯19世紀馬普切人被融入國家意志的身體表現。

(圖片來源:潘貞蕙Yaway Suyang攝,2023/10/6)

V. 孵育:Ruka的空間實踐

由於城市生活的現代需求以及當代智利社會普遍存在的種族主義,許多馬普切人脫離了祖先的傳統和儀式,隨著他們離開南部農村土地,他們也同時失去了建造Ruka(馬普切傳統住宅)所必須使用的自然資源。然而,近年智利政府開始在住宅政策上為他們提供援助,他們渴望擁有自己的現代住宅,也希望在當代建築中保留馬普切的文化獨特性,比如位於聖地牙哥北部的Huechuraba社區,便出現了考量馬普切人跨文化適應的社會住宅,這些住宅的外觀條件和建築結構不僅注重馬普切人的當代生活條件,也盡可能地貼近馬普切人的文化傳統。Ruka從根本上指的是馬普切人習俗的交會處,是一個具有象徵意義的聚會場所,興建Ruka意味著建立馬普切人的靈性。儘管移居城市的馬普切人已在聖地牙哥多處建造Ruka作為實踐文化的場所,並透過具體行動來表達馬普切價值信念、生活習慣、社會行為和文化維度,但住在城市的馬普切人並不居住其中。就傳統意義而言,Ruka是由近親(父母或祖父母)自行建造,它的大小和外觀(常見為圓形、橢圓形,但亦有矩形)各不相同,頂部覆蓋成束稻草,沒有對外的窗戶,僅有一個面向東方的入口。Ruka內部是個單一空間,中央擺放著始終燃燒的火爐,牆上積累的煙灰凝集著一個馬普切大家族的牽絆和認同。然而,聖地牙哥市的Ruka是以家鄉的傳統住宅為藍本,由馬普切人組成的社區協會向國家取得經費、購買所需材料後建造而成。某種程度而言,它是城市的產物,但同時又深深地融入了馬普切人對於「家園」的想像。

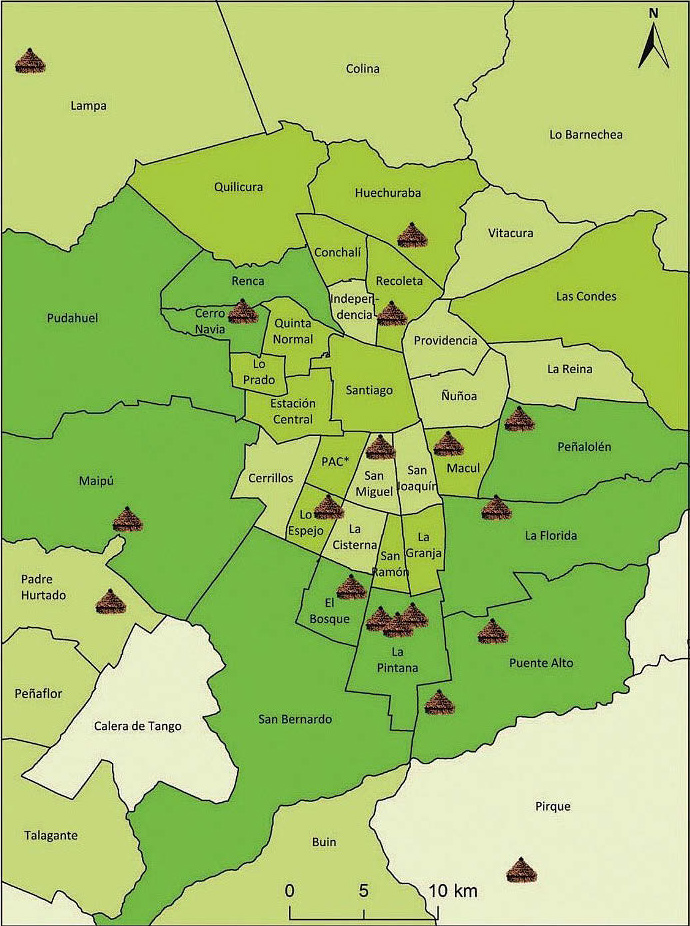

離開了城市中心,筆者和同行夥伴隨機走訪了四處位於聖地牙哥近郊不同區域的Ruka(圖7),分別為:1. San Miguel區的Kuyen Rayen(2004)、2. Cerro Navia區的Parque Ceremonial Mapuche Weichafe Mapu(2008)、3. Macul區的Macul Choyituyin Warria Meu(2013)以及4. La Florida區的Kallfulikan(2000-2003),希望能夠循線找到貼近馬普切文化的路徑。在世界另一端的城市近郊,尋找Ruka的旅程並非一路順遂,在英文無用(智利首都的英文普及率比想像中低)的情況下,多數時候僅能仰賴Google翻譯或比手畫腳,也因此,路人的幾句攀談問候和途中逢遇的一切風景盡是走讀的趣味,都提供了我們重新認識南美城市或觸及馬普切文化的可能方式。

圖7 2017年分布在智利聖地牙哥市的馬普切Ruka,至今數量有增無減,因應各個馬普切社區的特質,這些Ruka也長出自己的特性,從單點擴張到區域串連,馬普切文化得以在城市中延續文化動能。

(圖片來源:Rosario Carmona Yost 2017)

1. Kuyen Rayen

某日,乘著地鐵抵達San Miguel站,出站之後走了一段路,我們穿過Barros Luco醫院,翻看著地圖,在路上來回確認,遲遲找不到Ruka的蹤影。放棄之際,決定上前詢問鄰近工地的大哥。不巧地,他指向一塊荒蕪的空地,解釋說這座Ruka已被拆除,拆除原因無法細究。根據事前查閱的資訊,這座Ruka於2004年建立,它的位置鄰近醫院,除了作為儀式空間,也發展出與醫療保健相關的各項活動,如工作坊、講習和研討會等,值得注意的是,它不僅對外提供醫療服務,也結合了西方醫療與馬普切傳統醫學。然而,這座被撤除的Ruka讓筆者開始思考,或許我們更該關注的是在它背後使其得以繼續向外連結、維持和伸延的那股力量。我們走近那塊空地,在外圍柵欄處看著僅存的幾根木柱(圖8),想像著Ruka曾經存在的樣貌─或許可能,馬普切人就是在這塊土地上栽種藥用植物,透過特定的文化儀式,將馬普切的靈性觀念轉化成對抗疾病的能力。儘管這座Ruka已經消失,或以我們無法得知的形式在這座城市中繼續成形,這些知識實踐和日常互動都有助於馬普切人建構城市家園和再創文化習俗。

圖8 縱使San Miguel區的Ruka僅剩殘存的木柱,它也曾在該社區中發揮著重要作用。

(圖片來源:潘貞蕙Yaway Suyang攝,2023/10/09)

2. Parque Ceremonial Mapuche Weichafe Mapu

碰了一次壁,幾天之後決定往西北邊走,探索較遠的Cerro Navia區,這是一個居民多為馬普切人的社區,然而也是犯罪率極高的一區,除了城市帶給他們的各種污名和指責,他們更是地區衝突和地方犯罪的替罪羔羊。我們從San Pablo站出發,朝著Ceremonial Mapuche公園的方向前進,途中有些市集、攤販和修車廠,另也可見帶有馬普切文化意象的路標躲藏在街路之中,即便不太顯眼,卻也充滿趣味地待人發現。走了將近一個小時,直到抵達公園路口的Costanera Sur大道,遠遠就能看見Ruka(圖9)的形影。可惜的是,整座公園(包含外圍路面)都處在一種修繕的狀態,即便Ruka近在眼前,也只能用目光遠遠眺望。它於2008年建立,坐落Ceremonial Mapuche公園內,是該地最古老的Ruka之一,由數個馬普切組織一同打造,由於腹地遼闊,它能包容更大規模的社區活動,同時也是當地馬普切人建立地方感的關鍵場所。公園警衛表示,因為修繕工程仍在進行,近日不便對外開放,我們只好從另一側繞行,從各種角度觀察Ruka的外觀。回想起來,我們從鬧區的柏油路走到街區的黃土路,留下腳蹤和痕漬。即使一再撲空,找尋Ruka的過程也並未結束,就當作是再次拜訪的投石問路。

圖9 整建之前的Ceremonial Mapuche公園與Ruka,是該社區進行各種文化活動和傳統儀式的地點,它聚攏了社區居民和地方記憶。

(圖片來源:潘貞蕙Yaway Suyang攝,2023/10/11)

3. Macul Choyituyin Warria Meu

同天,我們搭上地鐵轉往Carlos Valdovinos站,期待東南方的Ruka能為我們開啟大門。相對於前處的荒蕪地景,此處Ruka鄰近於熙來嚷往的人行道及車道,它的所在區域對任何人而言都是可見的,總能吸引往來民眾的停留,特別是門口矗立的Moai(摩艾石像)(圖10),對外來者而言,這是一個印象相對鮮明的地標。儘管大門深鎖,我們仍站在Marathon和Quilin兩條大道交叉口,伸長了脖子左右張望。忽然,一個模糊身影遠遠地走過來,Ruka管理人為我們推開大門。在說明來意之前,起初他單純地以為我們是來和Moai拍照的一般遊客。談及Ruka的存在,此地是2013年由社區成員所闢建,仰賴社群成員的支持和鼓舞,它匯聚了地方關注和實際行動,無論是朝內挖掘豐沛的文化礦脈或是對外抵抗馬普切文化在城市中的直線同化,Ruka都是承載這些文化行為的母體。另一方面,他更認為Ruka的建造也是權力的展現,當智利政府的指導方針和政策法規與馬普切人的文化慣習有所牴觸時,這時候Ruka就不僅是一個作為推廣文化教育、社區交流和儀式舉行的場域,它同時也是一座對外辦理文化會議和進行跨文化溝通的重要基地。身為一位非馬普切人的城市居民,他相信文化的流動是無邊際的,這座Ruka也同樣聚集了來自不同族群的社區成員,他們正在透過創造自己的空間來表達力量和話語。

圖10 Moai石像作為Macul區Ruka的獨特地標,它的存在是該地開展跨文化對話的鮮明表徵。

(圖片來源:潘貞蕙Yaway Suyang攝,2023/10/11)

4. Kallfulikan

後來,我們繼續往南,前往距離不遠的Macul站。出站之後,東邊的安地斯山脈彷彿近在眼前,還能看見雪水在上頭消融。導航一路帶著我們走向一棟名為Cesfam los Castaños的醫學健康中心。躊躇許久,我們拿著Ruka的照片逢人詢問,後續得知它的實際位置竟在Cesfam los Castaños裡頭。走進這棟建物,從連棟的一邊走到另一邊,花了一點時間才終於抵達。在我們打了招呼表示來意之後,身為當地Lonko(領導者)的Samuel Melinao推開柵欄,他對我們的到來感到驚訝不已。他向我們介紹幾位族人(圖11),邀請我們走入Ruka內部。即便隔著一層語言的紗,Lonko仍溫暖地試著回答我們對馬普切文化的好奇。2000年至2003年間,這座Ruka建立了,與San Miguel區的模式相像,兩處皆是致力於醫療健康的文化空間。基於馬普切信念和價值觀,Ruka與當地馬普切社區和醫療組織進行長期合作,聚焦在健康教育領域,重視馬普切傳統醫學知識的應用,此外也關注公共衛生問題及跨文化的醫療實踐。在馬普切的世界觀裡,什麼是健康?Lonko意欲強調,當今仍有許多病症是西方醫學所面臨的挑戰,而在Ruka舉辦的文化儀式或健康服務,都是馬普切傳統知識和精神療法的具體運用,如Machi(祭師)會在此地診斷或治療病痛。針對身心/靈魂的照料,或情緒/情感的疾病,或許可能,馬普切傳統醫學能做的更多。值得思索的是,當我們談到世界各地原住民族所共同面臨的土地剝奪、語言瀕危、主權否認等議題時,Lonko指出,對西班牙殖民者而言,土地被視為可開發或交易的資產;而對馬普切人來說,領土是一個涵括祖先、自然和健康的協同共存概念。換句話說,健康被理解為馬普切人與祖先和自然之間的關係,也提供了關於馬普切人如何生活和感受的見解。然而,馬普切人的領土多被描繪成原始豐富的自然資源,相關的開採行為和土地開發仍然持續至今,致使馬普切人不僅喪失土地,也遭受精神和健康層面的創傷。Lonko認為,健康權不可忽視地必須被視為馬普切人的重要文化權利,如此一來,眾人才能真正擁有對原住民權利的完整認識。

圖11 Kallfulikan協會的Lonko及馬普切族人,他們長期致力於推動該社區的健康權。

(圖片來源:潘貞蕙Yaway Suyang攝,2023/10/11)

那天離開之後,我們隨即收到Lonko捎來的訊息:

Gracias y muy feliz y sorprendidos por su visita. Y que siempre los espíritus de nuestros ancestros de origen indígenas nos guíe por el buen camino de la vida.

他說:「願我們原住民祖先的精神永遠指引我們走上正確的人生道路。」

Ruka的城市意義是繁複的,本次走訪的四處案例因著不同的地域特性而各異其趣,不但揉和了族群移動、身體經驗和文化記憶,也喚醒了眾人分享一切事物的慾望,並擴及至家庭環境之外的空間,讓城市馬普切人能夠孵育自己的文化視野,面向社區和更廣泛的社會。同時,Ruka在城市中的存在更是一個使馬普切人的身分能夠得到重新確認的空間。我們發現,試著理解Ruka空間發展的成因脈絡,或許就能更細緻地理解城市馬普切人與當代智利社會的互動關係。

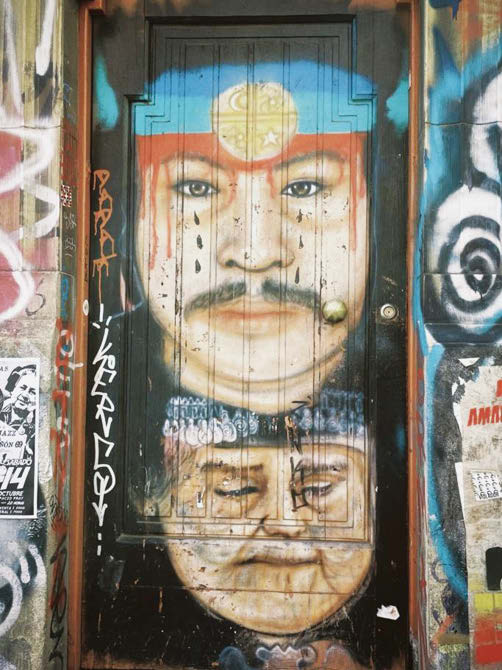

VI. 發聲:照亮邊緣的光亮

距離Santiago兩小時車程的Valparaíso是一座充滿「話語」的海港城市,從高處往下看,幾乎所有外牆和房舍都覆蓋著塗鴉和壁畫,就連街區裡的排水溝也不例外。旅居該地的Felipe是來自澳洲的藝術家,他帶著我們從海港徒步至漁市,穿越依山而建的陡峭階梯,深入盤根錯節的老城巷弄,感受不同文化(馬普切、歐洲移民文化等)在這座城市的交疊。這座城市的多樣性和異質性吸納了不同群體的文化觀點,步行在色彩爆炸的街巷,我們彷彿能聽見那些無聲者發出的聲音和言語,當牆面成為一塊畫布,當潦草的標語或鮮豔的色塊被不斷地塗刷、擦拭、清除、再造,這些無休止的創意和交流成為了具有政治意義的公共書寫/公共藝術。更重要的是,當一幅又一幅馬普切壁畫(圖12、圖13)映入眼前,Felipe希望我們質疑、傾聽街頭藝術的本質和語境—如果這是一種建立對話的形式,那我們又該如何與人交談?馬普切人想對公眾說些什麼?除了呈顯人們的真實表達,它還具有倡議、宣示、影響群眾話語的能量,它甚至能照亮社會邊緣的人。或許,就如同當地人所言:「這是人們發光的方式。」隨著視覺題材和話語表達愈趨多元,我們好像就越能聽見畫作背後聲音的多樣性,彷彿即刻就能觸及被大規模全球化所忽視的原住民世界觀。似乎,當人們凝視著這些馬普切壁畫,他們同時也正在審視著自己的忽視和沉默。

圖12 對於馬普切人長久以來所面臨的艱難處境,Valparaíso隨處可見的馬普切壁畫也是一種賦權的形式。

(圖片來源:潘貞蕙Yaway Suyang攝,2023/10/13)

圖13 透過各形各色的塗鴉和壁畫,根植於城市生命的各種多元表述在我們眼前一一開展。

(圖片來源:潘貞蕙Yaway Suyang攝,2023/10/13)

徐步於Plaza Sotomayor(索托馬約爾廣場),目光很難不落在廣場中心的Mapuches y Mapuches Urbano(城市馬普切人)市集(圖14),該地離Muelle Prat(普拉碼頭)不遠,在一座形式外觀類似Ruka的開放空間內,集結了以在地農作、特色飲食、手作技藝及藝術創作為主題的攤商,吸引了不少人潮。Romina是住在Valparaíso的馬普切人,他熱情地向我們介紹馬普切文化,也談及了城市對於馬普切人的種種看法。身為在城市出生的年輕世代馬普切人,他們所在的城市與傳統意義上的Wallmapu(馬普切領土)有著遙遠的空間距離,在一個公眾普遍不太肯認馬普切文化的城市社會中,他們面臨著領土主權、文化表現、傳統知識及族群語言的削弱喪失,比起建立族群認同,建構社群與社會的關係更是一大挑戰。時至如今,「犯罪」、「危險」、「令人不安」等形象仍然是這座城市貼在馬普切人身上的標籤,眾人對馬普切人的負面印象深深地植根於當地社會,並且透過各種複雜原因被觸發,也因為如此,長期存在的偏見觀點、歧視言論和暴力衝突促成馬普切人發起社會行動甚至街頭抗爭,城市空間於是成了他們面對當今國家政治支配時的利器。若不是他們提及,身為觀光客的我們確實難以發現馬普切人在該地的真實處境。Romina向我們介紹與他一起擺攤的插畫藝術家(同時也是Romina的表親),更與我們分享插畫作品中的文化意象和社會元素,在我們看來,其中也包涵著馬普切人對於城市空間發展的歸屬想像。我們猜想,此市集的可能效益除了純粹地建立買賣關係以外,或許它還能開始成為一條接起馬普切人社會空間和Valparaíso城市空間的那條線,除了凝聚城市馬普切人的情感共識,也能面向城市進行社會溝通。

圖14 不定期擺攤的Mapuches y Mapuches Urbano市集,在偌大的城市廣場中就像一本地區指南,只要走進就能探索該地的馬普切文化。

(圖片來源:潘貞蕙Yaway Suyang攝,2023/10/13)

回臺之後,Romina透過社群媒體向我們發送了幾張We Folilche Amuleain社區(位於Valparaíso的馬普切社區之一)舉行Nquillatún儀式(圖15)的實況影像,讓我們看見城市馬普切人的身分創造其實是透過不斷的身體實踐而緩慢實現的。Nquillatún是馬普切人重要的傳統儀式之一,它是由祈禱、舞蹈和獻祭組成的連續儀式,透過社區族人的集體參與來感謝自然、讚美神靈、祈求豐收和預防天災疾病,以維續或恢復個人與自然間的秩序與平衡。看著這些儀式中的身影,筆者不禁思考,馬普切人是如何在這些儀式中重新定義自己的身分?於此,Nquillatún儀式的動員也是將城市空間神聖化的過程,馬普切人的身分纏附在城市社會和儀式活動之中,而這些不同的角色定位並非抵抗而是相互交織,並透過對Wallmapu的精神連結和家園想像,體現在身體實踐和集體記憶,在城市版圖中持續深化馬普切人的認同價值。

圖15 We Folilche Amuleain社區於2024/5/27舉辦的Nquillatún活動,以儀式、音樂、歌曲和舞蹈展現對土地最深的虔敬。

(圖片來源:Romina Tapia 提供)

VII. 新途:在城市中長出根系

隨著時間推移,城市空間無可避免成為馬普切土地的一部分,馬普切人的遷移經驗挑戰了殖民時期的空間認同和當代社會的身分定義,他們和城市之間的複雜關係,牽涉到社會、文化、地景等空間維度,他們對城市社會的認識、想像、接觸和碰撞,都是凝合社群認同和地方記憶的介面。正如這趟走訪過程中所見,作為城市中的馬普切人,他們的生活方式、身分賦予和認同表達在這些年來不斷地被國族記憶和政治想像所重塑。就此意義,有關想像地理(家園)的實踐永遠不會結束,所有的個人經驗和異質敘述或許都是城市馬普切人在城市空間中溯源傳統、長出根系和傳續文化的紐帶。

時至今日,城市馬普切人透過新興的方式實踐傳統知識,他們觀照馬普切世界觀的完整性,在新的方向延續這些傳統,同時也透過不斷地參與、創造來重新意義化他們對城市和社群的歸屬,馬普切文化也得以在城市中擁有多元的表達。似乎,Mapurbe已然成為一個擁有動能的詞彙(可以是名詞、形容詞或動詞),用以表達城市馬普切人與該群體的能動性,甚至是他們在城市生活中的各種文化主張,同時也構成了一個族群身分和自我認同可以持續被表述及創造的空間。

誌謝

此行特別感謝海外藝遊計畫申請期間為筆者撰寫推薦信的江桂珍老師(前國立歷史博物館展覽組副研究員),以及藝遊期間遇見的每一位馬普切人。Chaltu mai.(馬普切語:謝謝)

附註

[1]圖片取自:Rosario Carmona Yost 2017 Rukas mapuche en la ciudad. Cartografía Patrimonial de la Región Metropolitana. Universidad Academia de Humanismo Cristiano.