當代部落的「空間重置」意義:對於「卑南社」遷社歷史的再思考

本期專題

第58期

2024/04

文/陸浩宇

陸浩宇

財團法人至善基金會研究員

I. 前言

「還我土地」為1980年原住民運動中的重要訴求之一,相繼在1988、1989及1999爆發3次遊行抗議(參閱夷將.拔路兒Icyang.Parod 2022)。12000年後,政府日漸重視原住民土地權益並制定相關土地研究及政策,例如《原住民族傳統領域土地調查》(2002-2009)與《原住民族土地或部落範圍土地調查及劃設計畫》(2017)。前者運用地理資訊系統(GIS)、衛星定位系統(GPS)以及部落地圖繪製,建構原住民族各族群及部落之間的生活領域界線(張長義 2002:3-5);後者由原住民族地區鄉(鎮、市、區)公所協助部落或民族組成團隊劃設原住民族傳統領域土地範圍,彌補傳統領域調查計畫中的缺陷。

傳統領域劃設使得原住民社會開始重視部落土地問題,例如台邦.撒沙勒(2008)及羅素玫(2010)的討論中,前者藉由部落地圖繪製,重新連結與祖先之間的認同,並且將重新建構地景之意義及新的空間認同;後者指出族群間因傳統領域衝突也增加,例如臺東縣鄉富山村杉原海灣上的「風箏石」,因卑南族與阿美族將其視為神話中「風箏救弟」的地點,使得兩族爭論該地所屬權並於2009年爆發衝突(趙川明等 2009:217)。

筆者認為,原住民部落遷移之紀錄及傳統生活空間劃定固然有其重要性,但是遷移所造成的社會文化影響是不可忽略,並且需要透過「歷史」理解遷移造成社會文化關係轉變之脈絡與原因。本文討論的東臺灣地區,在清政府時期長期不被視為帝國的一部分,然而進入日治時期後,當代國家的行政體系積極經營東臺灣,改變原住民社會中的權力結構關係,並透過相關政策改變了原住民社會文化。例如,李文良(1997)與孟祥瀚(2001,2002)討論「東臺灣土地整理」對於原住民社會的影響,前者討論在東臺灣林野整理之下,原住民的部落範圍被確立,以及土地性質及其土地所有權的確立,象徵原住民族被納入當代國家治理系統中;後者則以成廣澳(今臺東縣成功鎮地區)地區為例,討論土地整理對於該地區原住民社會之影響。

除了土地整理之外,日治時期的國家政策亦對東臺灣地區社會有著不可抹滅的影響。林玉茹(2004,2007)認為日本會社在東臺灣地區的發展,在1930年前因東臺灣開發條件限制,使得企業家投資意願較低。但是隨著二戰爆發後,因戰爭所需,東臺灣資源開發逐漸擴展,而使得東臺灣地區在農業技術及交通建設有顯著地進步;王學新(1999)提到在東臺灣的開發之下,土木建築、林業、搬運及開墾等工作需要大量人力,而這些人力來源則是當地的原住民,而這些原住民勞動力在東臺灣開發過程有重大之貢獻,但因為是由警察強制勞動,因而造成了人權、歧視及剝削等問題。

黃唯玲(2012)提到日人對於東臺灣原住民的統治中,已經注意到東臺灣是蕃多民少之地,人群居住以「民蕃混居」(原住民與漢人混居)較多,並且多數原住民部落又坐落於普通行政區之中,對於原住民的治理無法參照山地的蕃地行政。此外,東臺灣的原住民雖然是處於「生蕃」之身分,但該人群之發展及文化風俗相較於山地之生蕃具有明顯差異。因此,總督府在考量行政上的便利性,因此將東臺灣普通行政區內的原住民歸類成「平地蕃人」身分(但仍是生蕃),並透過相關撫育政策使該人群逐漸朝向「本島人」之性質發展。

關於卑南社在日治時期的歷史發展,多依據宋龍生《卑南族史》為參考。其中,宋在論述卑南社遷社之原因,歸咎於:漢人大舉進入部落造成卑南人生活空間遭致壓縮,以及卑南人認為聚落過於分散,需要集中部落團結彼此,才能抵抗漢族(宋龍生 1965:120)。然而,筆者認為宋的論述並未解釋卑南社原先由部落領導家系掌控的部落土地關係是如何改變,以及為何漢人可以擅自地取得卑南人土地之原因。此外,對於「卑南信用購買販賣利用組合」的討論,如曾振名(1983)及宋龍生(1965,1998)僅是描述該組合成立之過程,以及對於簡要地討論該組合的功能性做;陳文德(2020:147,註149)則是提到「該組合社是由日人及卑南人共同組成,並且卑南人的土地皆登記於該組合之下」。然而,筆者認為組合社的出現原因,應放置於東臺灣土地整理過程來思考,或許才能釐清該組合對於當代普悠瑪歷史之重要性,以及解釋部落遷移及空間規劃之意義。

考量筆者目前所蒐集材料之多寡,本文將分成三部分討論:其一,討論卑南社領導家系的土地使用及管理方式;其二,討論土地整理對於東臺灣地區的影響,以及對於卑南社在土地整理過程中可能遭遇之轉變;其三,針對「卑南信用購買販賣利用組合」討論。筆者將重新討論現階段對於卑南社遷移論述的問題,並試圖從目前所蒐集的組合社資料中,提出該組合社對於卑南人從生活、歷史及社會文化的可能影響。

II. 卑南社領導家系的土地管理方式

普悠瑪部落Sakupan.Puyuma(本文稱普悠瑪)為卑南族Pinuyumayan其中一個部落。普悠瑪坐落於臺東平原之上,因部落與行政區南王里重疊,又稱為南王部落。部落內設立「普悠瑪傳統文化中心」(以下稱傳統文化中心),為卑南人重要之歲時祭儀場所。雖然普悠瑪是屬於卑南人的部落,但是隨著臺東市區的開發,以及部落鄰近重要的道路(臺九線)及重要公共運輸(臺東車站及臺東豐年機場),陸續有外人移入至部落居住,使得部落住民組成不再僅有卑南人而已。就目前的戶政資料來看,南王里總人口數為3,185人,原住民人口數為1,227人,而非原民人口數為1,958人(原住民族委員會 2024)。

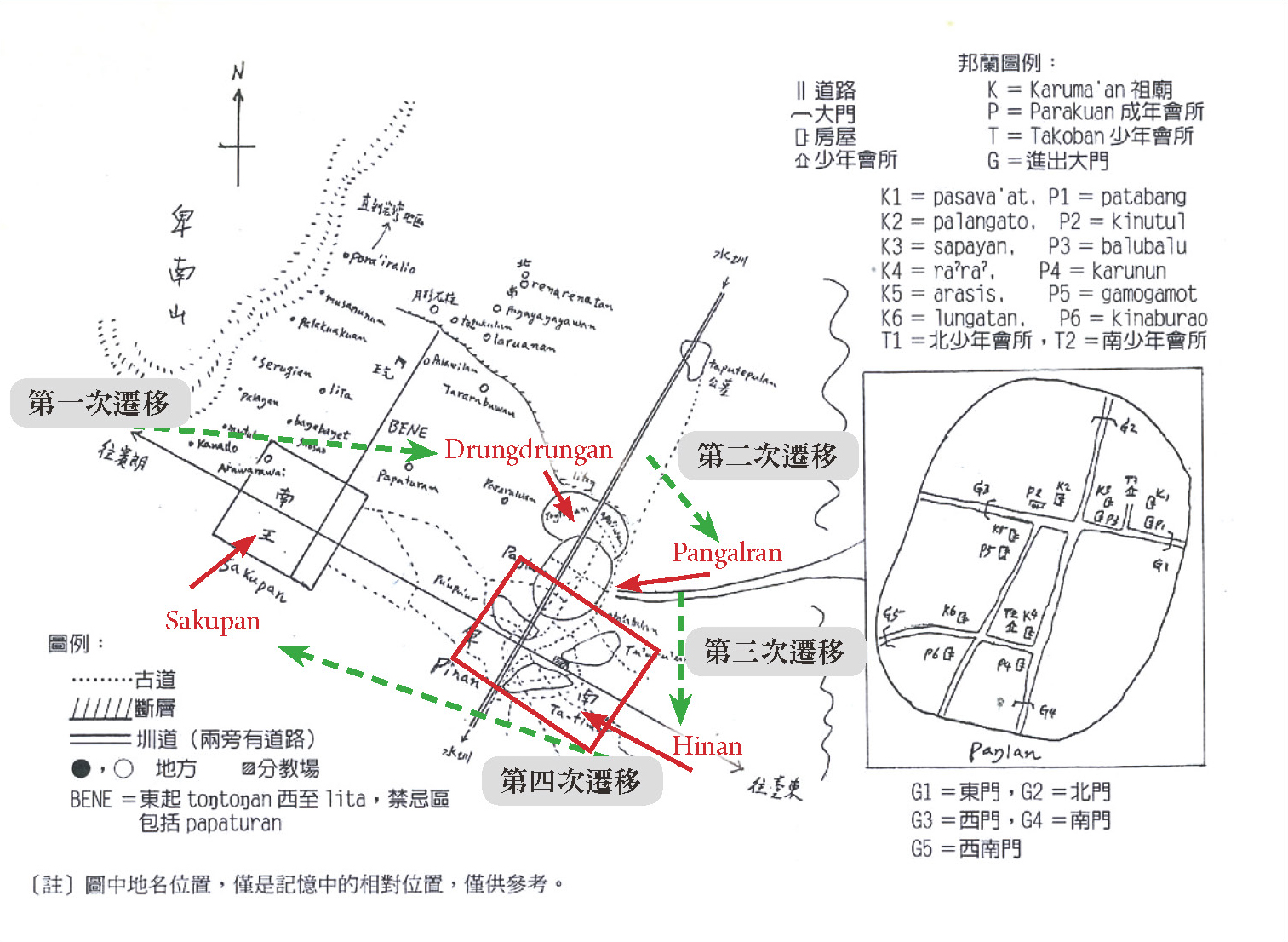

宋龍生(1965:114)將普悠瑪遷移分成4次(圖1)。然而蔡念儒、洪崇維(2023)依據文獻地圖及田野材料,重新爬梳了普悠瑪遷社的過程,認為所謂的4次遷移其實僅有3次而已(表1)。2Pangalran時期為卑南社實力最鼎盛之時,透過與外來政權合作,重構了部落內的權力關係,以及轉變了與卑南族卡大地布部落間的臣屬關係。清治時期,卑南社因協助平叛林爽文之亂有功,乾隆皇帝召見進京並獲得豐厚賞賜。清代文獻稱卑南社為「東藩外障」(王瑛曾 1993[1764]:65),足以突顯卑南社在東部地區之影響力。

圖1 卑南社遷移圖

(圖片來源:筆者修改自宋龍生 2002)

表1 普悠瑪遷移

(資料來源:筆者自行製表,參閱宋龍生 1965:114;蔡念儒、洪崇維 2023:6-10)

Pangalran時期,荷蘭人為尋找黃金來到卑南社,先拜訪北部落Pasaraad領導家系,但因未被對方善待,因而找了南部落的最大領導家系Raera。由於Raera展現了極佳的合作態度,因此被荷蘭人賦予實質的政治權力,至此使得Pasaraad僅剩儀式上的優先祭祀權力。再者,卡大地布與卑南社因納貢問題爆發了「竹林之戰」,最終以卑南社戰勝卡大地布,卑南社逐漸成為臺東平原上的最有實力的統治者。3

卑南社的實力擴張與引進外來力量有所關係。4例如,卑南社因與荷蘭人合作,成為東部地區的主要控制者。荷蘭人在東部地區派駐人員較少之原因,所以多數需仰賴卑南社的協助,《熱蘭遮城日誌》1638年2月18日紀錄可看到卑南社的狀況:

卑南位於一片平坦的農地上,種植很多檳榔和椰子樹,人口約有3,000人,其中約有1,000個魁偉的戰士,武器有弓箭和15呎長甚至18呎長的矛,還有六、七個小村莊附屬於該村莊。(江樹生 1999:381)

卑南社除了提供荷蘭人物資及協助鎮壓反抗之部落,卑南社亦代替荷蘭人收取統治區的貢稅。5另一方面,荷蘭人將「地方會議」設立於卑南社,使卑南社成為了東臺灣重要的政治中心,象徵了荷蘭東印度公司對於原住民部落的控制力的展現,以及透過地方會議來調解各部落之間的衝突(康培德 2005:113-150)。荷蘭人離臺之後,卑南社繼承荷蘭人在東部相關權力與資產,其中包含「貢稅」。宋龍生(2002:238)將卑南社在管轄之地收取的「貢稅」分成三種類型:貢租(使用土地種植農作物)、獵租(在狩獵時須繳納)及漁租(在河川進行漁撈)。」6河野喜六《番族慣習調查報告》對於卑南社卑南人的土地運作有較為詳細之紀錄,筆者將在以下討論卑南人的土地管理以及運作方式,並且針對民族誌紀錄提出一些觀點。

河野喜六(2000[1915]:339-340)提到居住在臺東平原上的蕃人跟本島人(指臺灣漢人)皆認為居住之地是由Puyuma族所供給,7其中卑南社則是作為該地區的土地供給者。此外,依據傳說中的卑南社領地範圍所描述,北抵中央平地帶(指花東縱谷)、水尾以南,海岸地帶則至花蓮大港口以南,並且以卑南社為中心:北方為Pasaraad之領地,南方為Raera之領地。如有外人想進入臺東平原開墾時,需經過兩大領導家系同意才能開墾,並定期繳納「租穀」。

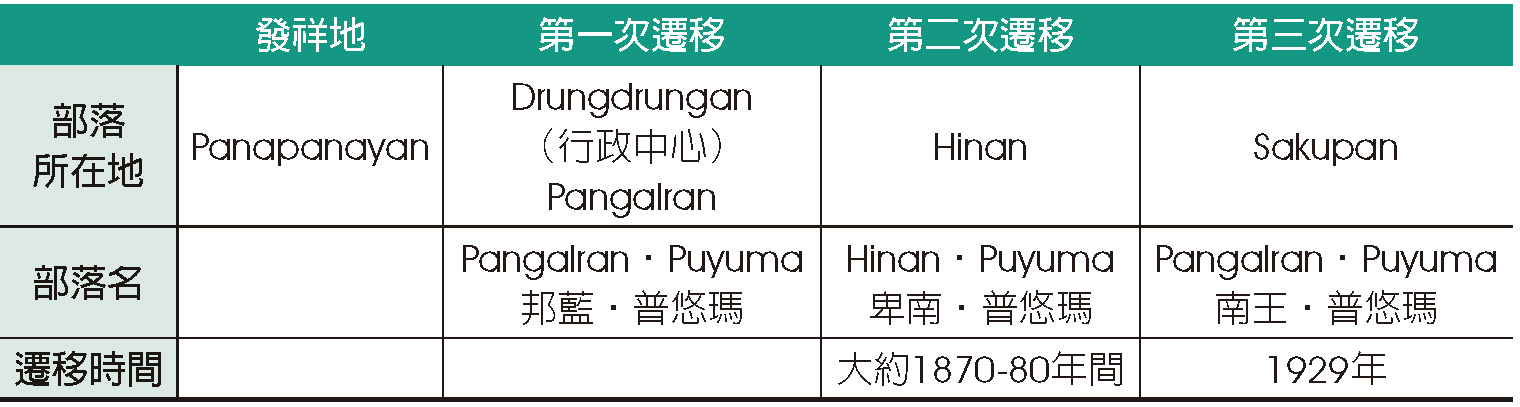

不管是何種貢稅,皆象徵卑南社賦予他人在其管轄地內的土地使用資格。若參閱表2來看,可見各個領導家系之會所皆有管轄之地,而這些管轄之地則是領導家系收取「租穀」的重要來源之地。

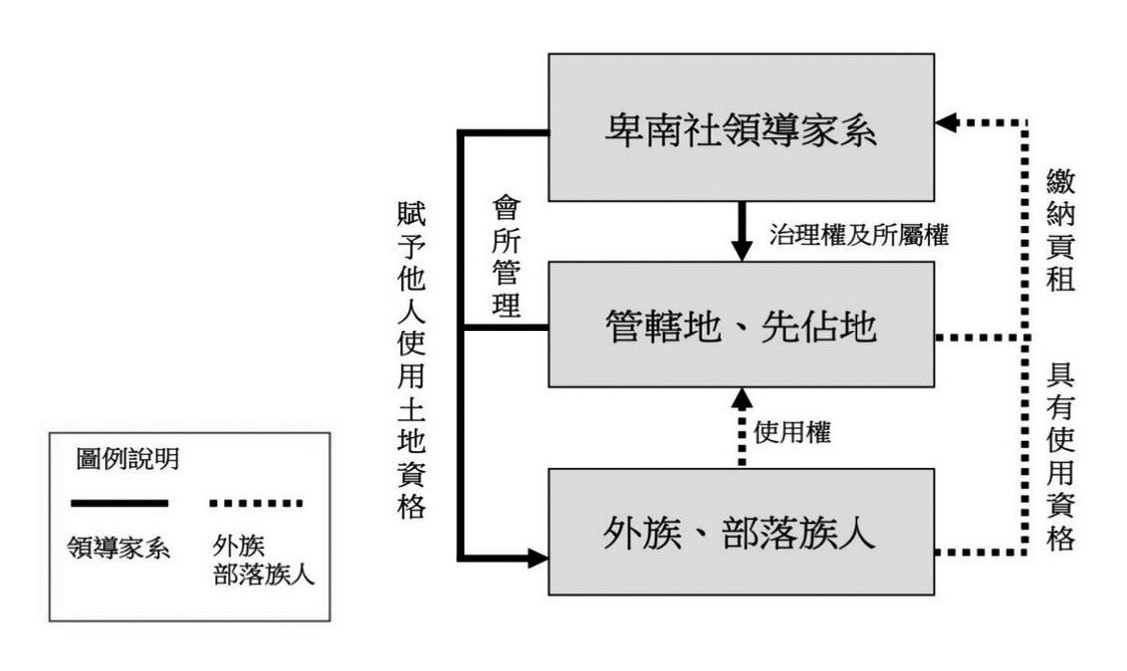

表2 普悠瑪部落領導家系

(資料來源:陳文德 2020:113,表7)

「租穀」為使用卑南社土地耕作之人,須繳納一定比例收成給予該地之領導家系。依據河野喜六(2000[1915]:340)的記錄,租穀種類分成:小米、稻米、檳榔園及蔥田。不同耕作物會有不同比例的租穀數量:小米及稻米的收取會依據貧富訂定最低額度的繳納數量,貧者繳交粟穀不少於3束,稻穀則是不能低於5升;富者之粟穀不能少於30束,稻穀不能少於3斗。檳榔園以樹為單位繳交一至兩串(同上:頁340);蔥田則是按其田地大小,若是其在5畝內,則會所可自由採收作為食物(同上:頁340)。關於租穀的「納租日期」及「各戶的納租額度」由所屬的會所來制定,若是以「個人」的繳納的方式,因為其收穫量難以計算,故會由頭目、長老來訂定較為合宜的額度(同上:頁340)。

租穀的繳納方式亦有限制。河野喜六(2000[1915]:342-343)提到卑南人的土地借貸規則分成:madadalrum和kidalrum。madadalrum以佃耕為主,很少施行於親屬間,主要是與外人間的土地借貸;kidalrum則施行於親屬之間,地主與租地人共同耕作,以救濟親屬為目的(但仍有施行於外人)。不管是madadalrum或kidalrum,訂定土地使用契約是以兩家之婦女為主,8並以口頭作為契約。在繳納租穀之中,若為madadalrum之時,稻作以正月重大祭祀9終了時為繳納期;小米則以mulaliyaban(小米收穫祭)終了時為繳納期。kidalrum的租穀繳納時間亦同。租穀繳納中,稻米及小米等作物是禁止以前繳納,而其餘如農作物可以金錢繳納。10筆者認為,土地借貸中的租穀限制,可能隱含了稻米與小米在卑南人社會文化之意義。11

「先占地」認定過程亦是展現領導家系賦予他人土地使用資格的權力。河野喜六(2000[1915]:341)提到「先占地」處理方式:「族人愈開墾無主之地,需在要開墾範圍四角擺設4粒塞有琉璃珠的檳榔做祈禱。在開墾空間之四個角落放火燒木,藉此來表示所要占有的區域。當空間範圍劃設好後,則必須由頭目、長老及成年男子來看該族人的占有地,在該地中央鋪上草,並擺設一塊平坦之石頭,再將塞有琉璃珠的5粒檳榔放置於石頭上,作為祭祀用的祭臺。隨後由參與之族人在中央祭臺點火,並且開始狩獵。將狩獵而來的獵物的頭顱、膽及股筋交付給先占者,其餘部位分配參與之人,12自始該地屬於先占者。」

然而,筆者認為關於「先占地」必須要區分成兩種面向思考:「先占地」到底是「無人開墾之地」還是「已開墾之地」?從前者來看,若該地是無人使用過,族人能以芒草綁在樹上表示該地已有人,在尚未取得會所認可權即有地主權(河野喜六 2000[1915]:341),隨後再透過儀式及部落族人的認定,先占者才能取得土地使用權。此外,先占者死後則會成該地的土地神,且土地若無人繼承,該地則歸為部落所擁有(同上:頁341)。筆者認為,若是依據前者的土地取得方式,領導家系透過賦予族人對於無主地的使用權過程,實際上也是間接地拓展了部落所屬土地的方式;後者之情形,則是認為所謂的「先占地」實際上已經是收歸為部落之土地,有族人需要開墾之時向所屬之領導家系申請使用,此情形則不會讓部落土地擴張。13

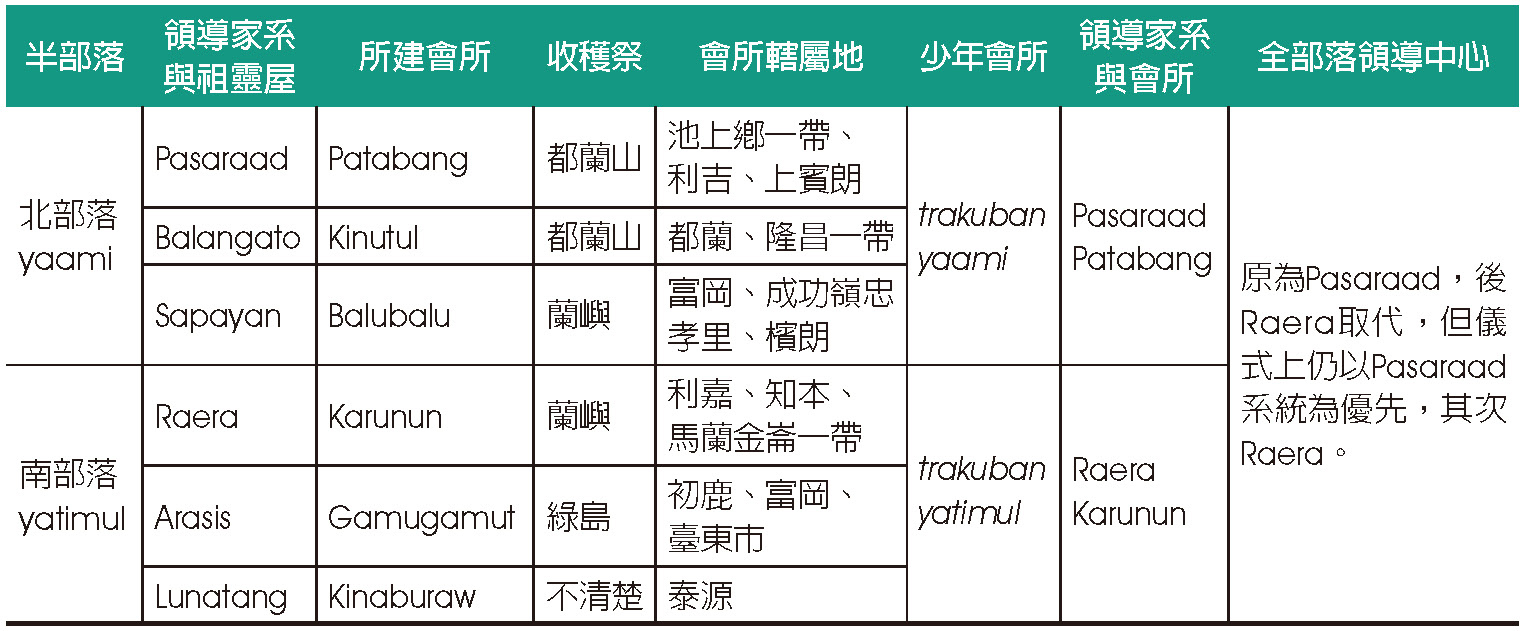

領導家系擁有管轄之地的土地管理權,並透過會所收取租穀彰顯了領導家系對於管轄地的控制力,藉由「租穀」突顯土地使用者與土地賦予者(指領導家系)之間的臣屬關係。另外一方面,「先占地」儀式過程亦是展現了領導家系賦予他人擁有土地之資格的權力。此外,卑南社嚴禁將土地分配給敵對外人,甚至會所出面干涉土地轉移之事宜(河野喜六 2000[1915]:341)。要言之,在尚未進入日治時期,筆者認為卑南社的管轄之地皆屬於領導家系,並由領導家系賦予族人使用土地資格。族人從領導家系獲得土地使用資格後,雖然成為了地主,但並非是擁有了該地之所屬權,土地所屬權仍屬於領導家系,領導家系可以依據土地之使用狀況將土地收回部落。換言之,所謂的卑南社土地(或管轄地)之運作模式,實際上是以領導家系為核心的「人—地—領導家系」的運作方式來呈現(圖2)。

圖2 卑南社「人─地─領導家系」運作關係圖

(圖片來源:筆者繪製,時間:2024/3/9)

III. 東臺灣林野整理對於卑南社的可能影響

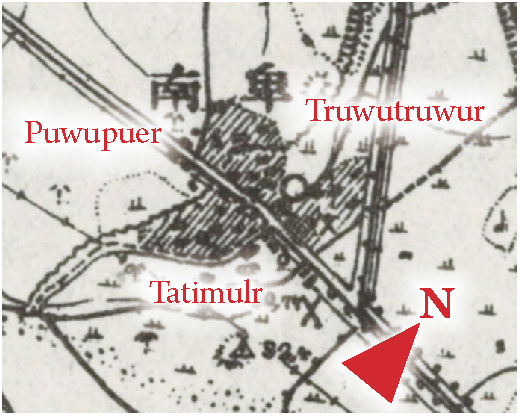

討論東臺灣林野整理之前,筆者認為應先行講述在日治時期的卑南社狀況。清同治9年至光緒6年(1870-1880),因霍亂爆發之因,導致許多原住民死亡,卑南社亦受到波及,陸續有卑南人離開Pangalran並在外成立了三個聚落(仍舊保持南北部落關係):東邊的Truwutruwur(北部落,稱埤南社)、東南邊的Tatimulr及南邊的Puwupuer(南部落,稱撫漏社)。此時期部落是Hinan.Puyuma。然而,卑南人並未放棄Pangalran舊社的使用,有其六大領導家系之祖靈屋、成人會所及南北少年會所仍留在舊社,並且仍舊繼續使用。換言之,卑南社僅是將居住地遷出Pangalran,但重要的行政單位、軍事單位及祭祀單位皆未遷移出,形成了獨立的行政區與居住區的卑南社空間。

Pangalran具有茂密的竹林景觀,直至日治初期仍舊繼續存在,例如時任卑南撫墾署署長曾根俊虎於1896年6月16日路過卑南社的紀錄(王學新 1998:127):

該處竹籔蓊蔚遮天,故絲毫不覺暑氣……土地雖為沃壤,然未墾者居多,右地致力開墾將可獲大片平坦旱地。多植粟薯,少見旱稻……。

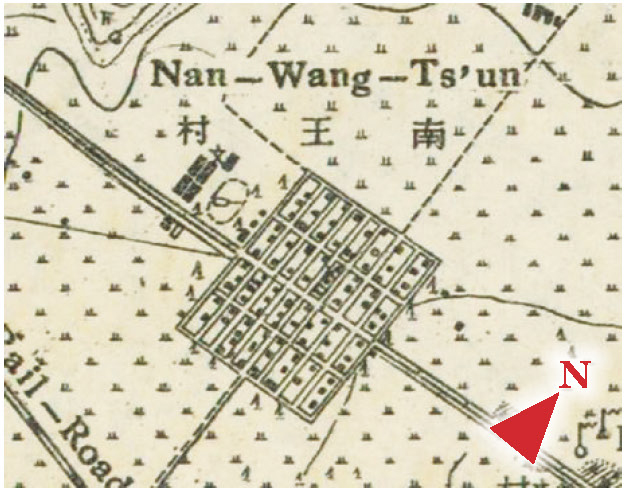

1904年〈臺灣假制二十萬分一圖〉(圖3)可見當時的卑南社仍有較為清楚的橢圓形外觀,然而直至1924年〈日治五萬分之一地形圖(陸地測量部)〉(圖4)已是3個聚落的卑南社型態。

圖3 1904年〈臺灣假制二十萬分一圖〉

(圖片來源:中央研究院人社中心GIS專題中心「臺灣百年歷史地圖」)

圖4 1924年〈日治五萬分之一地形圖(陸地測量部)〉

(圖片來源:中央研究院人社中心GIS專題中心「臺灣百年歷史地圖」)

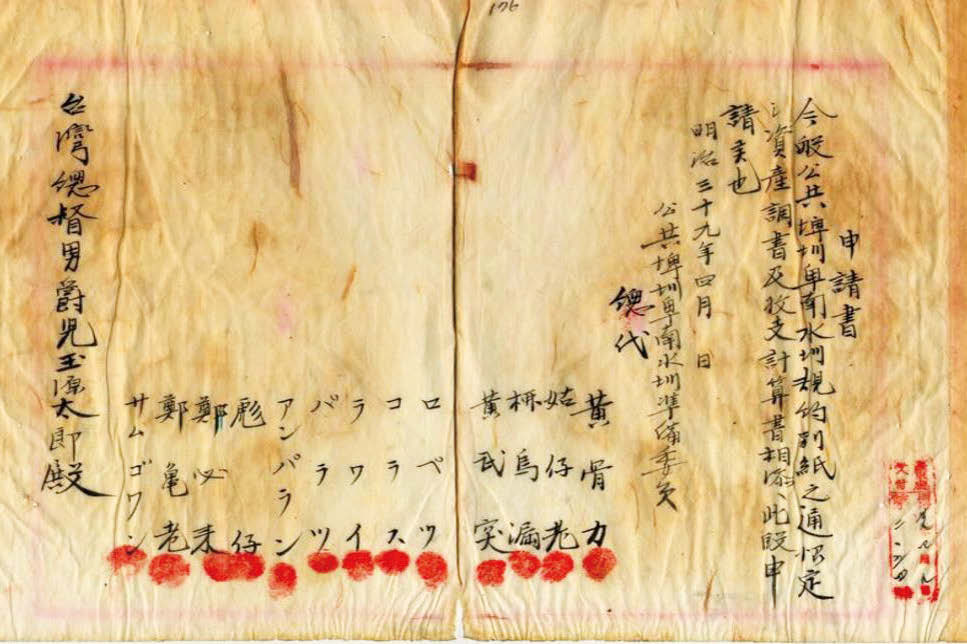

日治時期,卑南社的聚落空間也產生了改變。例如為了提升臺東平原的稻米產量而決定計畫開發卑南水圳,日人於1906年召集當時的蕃社的正副頭目及通事共同討論此事(圖5),其中卑南社當時的兩社的正副頭目皆有出席,分別是:埤南社的姑仔老(正)及彪仔(副),以及撫漏社的鄭必來(正)及鄭龜老(副)。14從蔡念儒、洪崇維(2023)重新繪製Pangalran舊社之地點,可見卑南水圳的開發必須穿越Pangalran舊社,使得原有的竹林空間遭致破壞,過往封閉的舊社空間被打破(圖6)。

圖5 1906年〈臺東廳公共埤圳卑南水圳規約案認可ノ件〉

(圖片來源:臺灣總督府檔案 1906)

圖6 卑南水圳穿越Pangalran舊社(綠色橢圓處),紅色範圍為現今之卑南里。

(圖片來源:修改自蔡念儒、洪崇維 2023:12,圖5)

有別於西部地區清楚的民/蕃界線,東臺灣地區「民蕃混居」則是突顯了東臺灣地區人群混居之特色。田代安定(2023[1900]:161)於1896年對於臺東地區的調查報告指出,臺東地區的漢人居住區域非常複雜,有的居住於山邊僻地,或是混居於蕃社之中,若無法清楚地進行戶籍調查,要統計漢人較為困難。除了漢人混居於番社之中,居住於臺東普通行政區的卑南族,在日人眼中雖然是「生蕃」,但其「生蕃」之性質與居住在蕃地之生蕃是有所差異,例如1907年臺灣總督府對於臺東廳內之卑南與阿美兩族是這樣描述:

臺東廳下平地居住的卑南及阿美蕃,素來馴化程度高,服從命令,不為兇行,勤勉努力,農牧發達智識進步,將來會超越其他蕃族,生活狀態亦將與漢民不分軒輊。是以同廳長在撫蕃政策上須助該番啟發……實施蕃社行政。(臺灣總督府警務局 1993[1918]:549)

從上述來看,卑南族及阿美族在日人心目中是已經開發程度較高之生蕃。在行政面上,考量兩族仍是生蕃之原因,但是兩族多數居住於普通行政區內,無法使用蕃地行政來管理兩族,因此以「蕃社行政」作為管理東臺灣地區普通行政區之下的阿美族及卑南族,並且將兩族認定為「平地蕃人」之身份(黃唯玲 2012)。15

筆者先就日治時期卑南社的部落空間改變及其蕃人身份之認定做了簡單地描述,以下則將透過日人的國家行政體現之建立以及東臺灣土地整理,思考在當代國家進入臺東地區之後,對於卑南社之可能影響。

明治28年(1895)時,時任民政局長水野向總督樺山資紀說明,撫蕃有利於蕃地開發之重要性,因而在明治29(1896)之時,決定仿效清政府理蕃機構「撫墾局」,設立「撫墾署」機構,作為掌管蕃地之授產、撫育、開墾和製腦等事務(孟祥瀚 2001:123)。臺東撫墾署於明治29年(1896)6月29日成立,首任署長為曾根俊虎(1847-1910)。依據《曾根臺東撫墾署長ノ臺東地方統治意見書》,曾根提到日人在東部地區的統治尚未成熟,須仰賴傳統地方社會體系運作,方能換取部落的支持(臺灣總督府檔案1896)。此外,曾根俊虎認為需要延續清代對於蕃社的治理方式,給與蕃社正副頭目口糧銀,由頭目管理部落,以通事作為傳遞官府與部落之間的訊息,藉此掌握地方的狀況。對於蕃人土地的所有權,曾根認為總督府應給予明訂之標準來保障各社之權益,若依據「日令第26號」規定:「無地契或無其他確認文件之山林原野皆為官有」,東臺灣地區僅少數蕃社田地在清治時有做過清丈,若未清丈之土地皆變成官有,必定對蕃人生活有所影響(王學新 1998)。

然而,直至曾根俊虎去職,總督府皆未採納其建議。第二任署長相良長綱(1847-1904)繼任後,以安撫蕃人政策為主,16並以派令認命各社之正副頭目及通事,並給予他們口糧銀,使其職位具有官派任命性質並間接納入國家行政體系中(孟祥瀚 2002:103)。蕃社不管發生大小事皆須通報撫墾署,如微小事件則由蕃社慣習處之,若為大事則須由撫墾署裁決執行方式。撫墾署會定期召集正副頭目及通事至署內聽訓,並詢問社內之情況,藉此掌握蕃情。17

筆者認為透過派令任官及給予口糧銀,實際上是將部落的傳統組織納入進國家行政體系之方式,進而加強國家對於部落的控制力。例如,明治38年(1905)總督府進行全臺的戶口調查,位處臺東廳的卑南族及阿美族同樣是普查對象(藤井志津枝 2001:84)。透過人口普查後,總督府掌握了臺東廳的原住民人口數,以至於能在同年度向臺東廳之卑南族及阿美族抽取「戶稅」。「戶稅」以「社」為單位,而收稅過程則須倚賴蕃社頭目向族人宣導與要求繳稅。另外一方面,筆者先前提到明治39年(1906)的卑南水圳開發一事,從簽名的文書之中,其實也是反映了公共建設開發需仰賴地方蕃社配合,因而需要召集蕃社正副頭目及其通事講述開發之目的,以及蕃社需要配合之事項。此外,1906年,日人正式廢止了卑南社的貢稅制度,象徵著卑南社控制臺東平原的貢稅制度正式劃下句點(河野喜六 2000[1915]:340)。

明治40年(1907)4月,總督府在山地設置番務官吏駐在所,強化對於山地的控制,而東部則於5月設立「蕃社役場(公所)」。蕃社役場仍以蕃社正副頭目及長老組成,仍以舊慣維持社內行政,但取消了通事。蕃社役場需組成「頭目例會」,由廳下之警察派出所召集開會,並由當地的警官擔任主席,並要求正副頭目及長老參與。要言之,蕃社役場仍給予了頭目可以管理蕃社之權,然而警察系統已經正式地進入了部落,監視著部落的行動及改善部落各種慣習,事實上已經開始限縮了頭目對於部落的統治力。

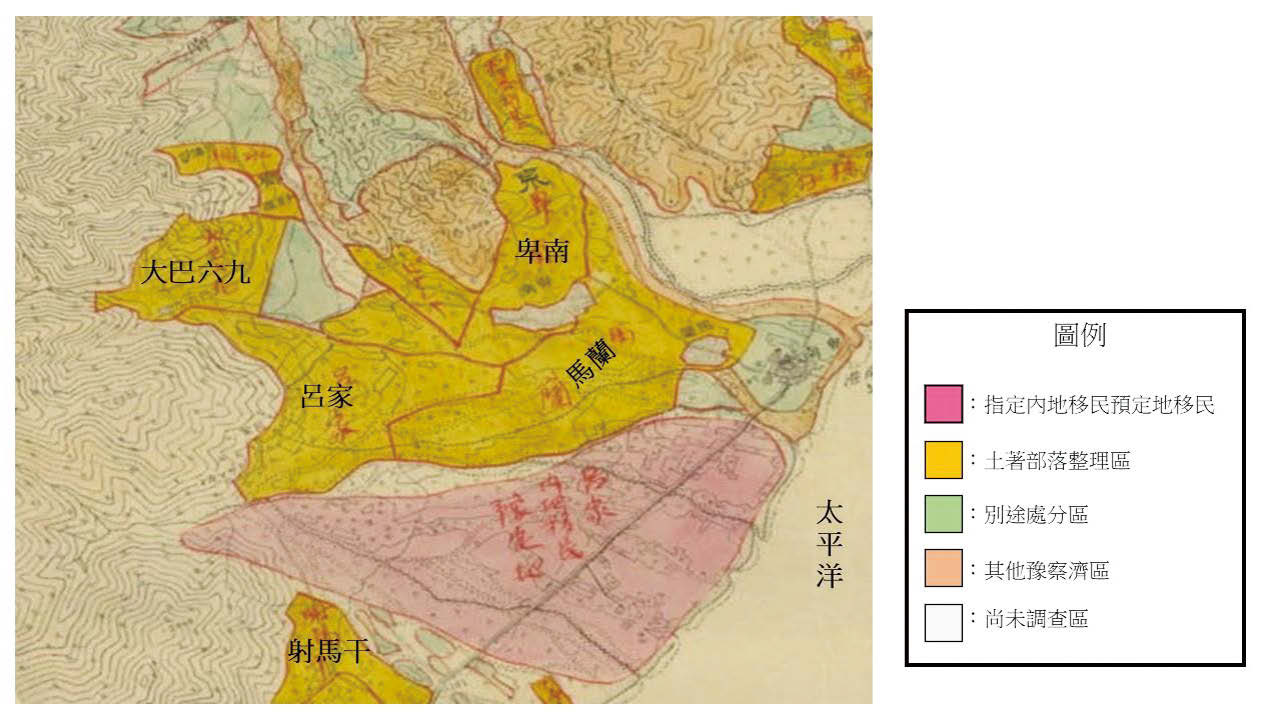

如果說「撫墾署」和「蕃社役場」是透過行政體系設立來取代頭目在原先社會中的政治影響力,那麼東臺灣土地整理則是瓦解了土地與部落之間的社會連結關係。先前已提到曾根俊虎認為不應以「日令26號」來劃定蕃人土地,應另外明定標準保證東部蕃人的土地權益。然而,在東臺灣土地整理過程中,總督府對於蕃人土地的認定仍以是否具備土地所有權文件為依據。明治41年(1908),總督府為尋找適當的移民區土地因而進行全臺土地調查,經評估後選擇東部作為建立「大和民族模範農村」的基地(臺灣總督府 1919:54-56)。臺東廳於明治42年(1909)正式分成臺東廳及花蓮港廳,土地整理事業也隨之在兩廳內展開。

明治42年(1909),總督府依據〈臺東花蓮港兩廳管內土地原案〉(以下稱原案)確立了東臺灣土地整理的分配規劃。〈原案〉共有三個移民拓殖目標:「(1)適當整理土著居民耕作區,圖謀生活安定;(2)確定「指定內地移民農村預定地」,以之作為招徠移民之基礎;(3)確立上述兩類土地以外之農耕土地適地和造林適地的處份方針」(李文良 1997:172)。東臺灣土地整理共分成兩階段:第一階段自明治43年至大正3年(1910-1914),以「確立各類型土地之範圍」及「確立土地所有權」;第二階段從大正4年至大正14年(1915-1925),主要解決在第一階段調查中,尚未處理之蕃社共有地,避免在地租及相關土地處理上造成問題。

第一階段,依據〈臺東、花蓮港廳管內土地整理決議案〉(以下稱決議案)中土地調查程序進行,日人開始在東臺灣地區展開土地調查。總督府為了避免在調查過程遭致原住民的反抗,因而先行提前收繳蕃人槍枝。18自明治43年(1910)11月展開起為期四個月的調查工作,並依據調查結果劃分出「蕃人之耕作區域」,並由蕃務本署及花、東廳長協定劃定區域內的土地分割過程。另一方面,總督府於同年10月以「府令67號」公告〈臺灣林野調查規則〉(以下稱林野規則),並將於11月之時同樣實施於花、東兩廳(參閱李文良 1997:176)。

按〈林野規則〉規定,人民須檢附土地相關證明文書向地方林野調查委員會提出申告,若逾期則土地收為國有。總督府以〈臺東花蓮港二廳管內施行林野決定案〉(以下稱決定案)作為林野調查的指導方針。〈決定案〉以業主登記原則最為重要,例如業主必須擁有丈單、新職墾照或相關可佐證之該土地之所有權,則申告人可登記為業主;而「土著部落整理區域」則為共業地(李文良 1997:177-178)。第一階段的土地調查,原住民的居住及耕地兩空間被清楚劃分,私有地與共有地皆清楚劃定,而那些燒墾、休耕及狩獵之土地則成為官有(圖7)。

圖7 卑南社及其鄰近部落之土著部落整理區劃分

(圖片來源:筆者修改自臺灣總督府 1910之《臺東花蓮港兩廳管內土地整理ニ關シ決議ノ件》)

第一階段的土地整理之中,筆者認為對於卑南社的可能影響,除了部落範圍及其耕地範圍被確立之外,過往可收取貢租、獵租及漁租之地皆有可能被收為官有。其中,在貢稅部分,筆者在討論「先占地」及「土地借貸」時,前者需要透過儀式及領導家系認可之後才能取得土地使用資格,但並非是透過土地相關文書賦予族人使用資格;後者則是更突顯了卑南人的土地契約訂定是以「口頭」契約為主,而非文書訂定契約。要言之,卑南社過往廣大的貢稅之地(或是領導家系的管轄之地),可能在第一階段的土地整理過程中,因為無任何文件可作為憑證而被收為官有。

然而,明治44年(1911)5月的「整理施行案」,日人認為第一階段土地整理過程,未能加以清理蕃人公有地之問題,認為蕃人共有地是必須重整之工作,其目的是讓個別蕃人擁有私有地,消滅曖昧的「公有地」(參閱李文良 1997:176-179),以至於必須展開第二次的土地整理。大正4年(1915)展開第二階段土地整理,以土地臺帳未登錄地調查(以下稱土地臺帳)為主。因多數土地業主為蕃人,在進行調查過程中需要警察之介入。為了確認業主與土地間的所有權關係,除了依據佐證文件外,李文良(1997:182-183)討論日人將土地歸所有權認定及歸屬規則分成3種類型:

(1)未有單據者則以佔有之時間長短做處理;若是由內地人(日本人)或本島人(漢人)在明治43年(土地調查開始前)以前所開墾,如為善意使用且無人反對,則為該地之業主。不過開墾者為蕃人時,則依據舊慣處理。

(2)若內地人或本島人土地為蕃人讓渡而取得,需確定是否為蕃人自願讓渡。

(3)如為租地者,則需依雙方契約處理,而永耕約定者則為業主,有租限之人則以蕃人為業主,但在決定業主權,必須進行雙方協調。

藉由上述的第二階段土地整理過程,筆者認為此過程是徹底改變原住民社會中的土地與人群之連結關係。例如孟祥瀚(2003:85)指出成廣澳地區在第二階段土地整理之後,原先阿美族之母系社會,是以女性為家長,且女性掌控家中之財產(包含土地)。然而在處理共有地之後,家庭共居的現象因公有地的分割而分家,家庭組織與規模上因而產生變化,家長中角色地位逐漸轉換,家庭關係日漸改變。19那麼對於同樣以女性為家中掌管土地之卑南社而言,亦有可能發生類似於成廣澳地區的阿美族社會轉變過程。

總而言之,筆者認為撫墾署及蕃社役場,限制了卑南社之領導家系的政治權力,並將原先部落內具有政治實力者,透過相關國家政策將其納入國家之行政體系中,進而加以管理原住民。在兩階段的東臺灣土地整理過程,卑南社之領導家系原先可透過所屬會所控制管轄地。然而,日人透過相關行政單位及政策限縮了領導家系之權力,並且於1906年禁止卑南社之貢稅,也間接地終結了卑南社藉由貢稅在臺東平原上所產生的影響力,使得所謂「人—地—領導家系」的土地權力賦予模式逐漸消失。

原先族人使用土地之時需詢問過領導家系,需要得到認可才能使用,並繳納一定比例的租穀。然而,如果從第二階段的土地整理中,強調著共有地的私有地化,且透過國家法律賦予耕地者具有業主權之權力,此影響並使家中女性掌權的地位受到挑戰,過往可賦予部落族人使用土地之領導家系,對於土地劃分與使用之認定,被國家的土地整理後所制定土地運作規則所取代,變成由國家賦予了以個人為單位的私有地形式。

IV. 土地整理對於卑南社遷移的可能影響

若土地整理對於卑南社的影響,是領導家系喪失了對於管轄地及部落土地的控制,改變原先社會以女性掌管家戶土地的角色,那麼關於卑南社的遷移過程,應嘗試將土地整理的影響放置於整個卑南社的遷社影響之中,尤其應該思考「卑南信用購買販賣利用組合」的出現對於卑南人社會文化之影響。

筆者先前已經提到,在土地整理之後,東臺灣的原住民部落土地被明確地切分成了私有地,所謂的共有地已經消失。換言之,土地不再受到傳統社會之約束(領導家系及女性),土地之業主可自由地選擇性的使用土地。在卑南社的遷移論述中,宋龍生提到漢人大量進入部落之中,使得卑南人的居住空間受到壓縮。但是,漢人為何可以取得卑南人之土地呢?見幣原坦(1931)年對於當時卑南社的狀況描述,或許可以理解當時卑南人的處境:

多數人都流於游惰,缺乏勤儉儲蓄之風氣。很多人依賴負債來維持生計。中國系統之人看到這一種情形,漢人對物質之慾望很盛,即進入卑南社中蠶食其田園產業。(幣原坦 1931:10)

筆者認為,弊源坦的紀錄亦透露出了土地整理之後對於卑南人社會的影響。首先,就所謂的儲蓄風氣來看,儲蓄應以金錢為主。然而,筆者認為對於當時的卑南人而言,雖然已知貨幣此物,但對於以貨幣運作的金融概念可能尚未成形。原因在於,見弊源坦描述的「很多人依賴負債來維持生計」來看,負債應是不會對於生活造成太大影響。在現代國家的經濟體系之下,負債其實是一種維持生活方式,例如透過抵押土地取的一定比例的貸款,然後透過貸款進行相關投資,投過投資取得之金錢償還債務,或是進行其他面向之投資。

筆者認為當時的卑南人因為對於以貨幣為主的經濟體系不熟悉,使得他們可能需要透過販賣土地來獲得貨幣來維持其生活。從卑南人的土地借貸論述中,卑南人對於土地使用是以「租穀」的繳納為依據,稻米及小米等類不能以金錢繳納,仍需以種粒及收成物為主,要言之,「租穀」突顯了卑南人的經濟運作並不是以貨幣為主。再者,除了貨幣經濟的影響之外,筆者認為土地整理使得領導家系失去對於部落土地的管理能力,女性掌管家中土地的權力衰弱,使得具有私有地之人為了維持生計,在不受領導家系及女性掌權者的約束之下,可自行變賣土地,使得部落之土地逐漸落入外人之手。20

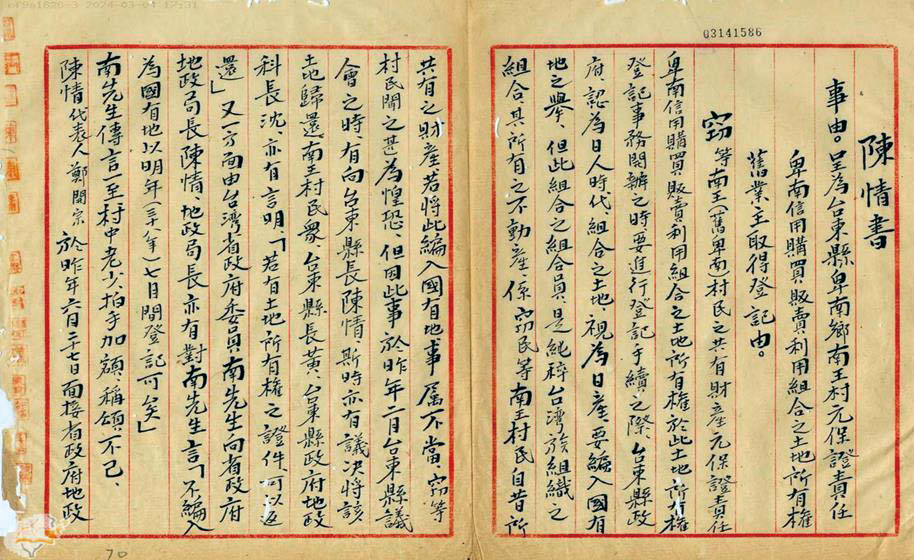

另一方面,隨著卑南社遷移至新社之後,在日人計畫性地的安排之下,使得卑南人的社會文化及部落土地空間產生了不同以往之樣貌。國民政府為了取得日人在臺資產,因而逐步開始整理日人之資產,並將其日人公司及日人之土地納入國營企業及國有地。民國38年(1949)普悠瑪部落之土地同樣也被視為國有地,部落土地面臨到可能收歸成國有地之危機,當時的普悠瑪部落族人鄭開宗(1904-1972)向臺東縣政府提出陳情,說明普悠瑪部落的土地來源(圖8):

爾等南王(舊卑南)村民之共有財產原「保證責任卑南信用購買販賣利用組合」之土地所有權,於此土地所有權登記事務開辦之時,要進行登記手續之際,台東縣政府認為日人時代,組合社之土地視為日產,要編入國有地之舉,但此組合之組合員,是純粹台灣族組織之組合,其所有不動產係爾民等南王村自昔所共有之財產,若將此編入國有地,事屬不當。(臺灣省政府地政處 1949)

從鄭開宗的描述中,可知普悠瑪土地之所有權是登記於「保證責任卑南信用購買販賣利用組合」之下,並且該組合之組成人員是以普悠瑪卑南人為主,而普悠瑪部落土地之所有權為卑南人之共有財產。關於普悠瑪部落之土地為何登記於「原保證責任卑南信用購買販賣利用組合」之下,勢必需要從整個卑南社準備遷移的歷史脈絡來理解。

圖8 鄭開宗陳情書提及普悠瑪土地來源之部分內容

(圖片來源:臺灣省政府地政處 1949)

「保證責任卑南信用購買販賣利用組合」最初名稱為「卑南信用購買販賣利用組合」(以下稱卑南組合)。「卑南組合」成立於昭和4年(1929),於昭和19年(1944)解散。「卑南組合」在昭和12年(1934)變更名稱為「保證責任卑南信用購買販賣利用組合」。「卑南組合」之舊址位處現今普悠瑪更生北路號668及666號房舍之範圍內(圖9)。原建築物為水泥造之瓦房(圖10),現今已成修車廠及雜貨店(圖11)。

圖9 卑南組合舊址空拍圖

(圖片來源:Google地圖,網址https://reurl.cc/2zkvD6,2024年3月7日上線)

圖10 1932年卑南信用購買販賣利用組合之原始建物樣貌

(圖片來源:毛利之俊 2003 [1932]:126)

圖11 現今的卑南信用購賣販賣利用組合之舊址現狀。左邊紅瓦屋為雜貨店,右邊為修車廠。

(圖片來源:Google地圖,https://reurl.cc/2zkvD6,2024年3月7日上線)

依據宋龍生(1998:309-310)記錄的卑南組合成立過程,是因為當時族人鄭開宗21見到當時卑南人為了償還高利貸的原因,不得不將土地賣給漢人,使至部落土地流失,讓他認為勢必得建立信用購買販賣利用組合。在成立「卑南組合」前先是設立了「卑南社生活改善」(以下稱改善會)。「改善會」於1929年11月展開了5年改造計畫,工作目標分別為:設立醫療所及農事小組;將原先四年制公學校提升至六年制;成立信用購買販賣利用合作社;將零散部落集中並移住至棋目整齊的現代化部落(宋龍生 1998:311)。

從幣原坦(1931:10)提到「改善會」對於卑南人的影響,筆者認為「改善會」之目的是希望讓卑南人能夠適應當時社會環境:

(新)卑南社最近有「改善會」之成立,決定年中之行事及實施。那就是神社參拜、升國旗、各種夜校之開設,國語(及日語)普及會……健康診斷實施……青少年之禁酒、禁菸,疾病驅除……並勸導勤儉力行,不借貸金錢、不出賣土地、改良風俗……產業、副業之獎勵,以圖增加財富。

「改善會」工作項目中包含了設立統一之部落,從圖12〈臺灣二萬五千分一地形圖〉來看,新社普悠瑪之是棋盤式樣貌之部落。而對於普悠瑪而言,如果說「改善會」的工作是改造卑南人之社會生活性態,那麼「卑南組合」則是提供了當時卑南人發展經濟產業之平臺。

圖12 1950年普悠瑪及其周邊環境地形圖

(圖片來源:中央研究院人社中心GIS專題中心「臺灣百年歷史地圖」之〈臺灣二萬五千分一地形圖〉)

筆者認為若要理解「卑南組合」,應先試圖釐清該組合土地如何取得土地之過程,才有可能理解該組合對於卑南人之影響。首先,依據民國67年(1978)臺灣省政府地政處〈日據時期會社土地清理疑義案〉,當時擔任卑南組合幹部的卑南人,提到普悠瑪部落的土地取得過程:

南王里居住之山胞原住於卑南社(現在的卑南里、大橋、岩灣及永和一帶)因當時常發生傳染疾病(寒熱病)死亡率高,經該蕃社之頭目、幹部及日人之指導決議遷部落至現南王里居住,需購買現南王里一帶土地建村,其資金由當時政府以日皇名義發給每一戶「御下賜金」(即慰問金)及每戶籌出資金交與組合購買現址規劃村落分配與全體組合員使用。土地面積23,8743甲,並非外傳以自己的土地抵充組合社之股東金。

普悠瑪部落土地是由卑南人即日人共同合資購買,而日人透過「御下賜金」來協助卑南人購買土地。劉宴齊(2005:153)的研究中指出,「御下賜金」實際上是一種皇室的統治儀式,是由皇室「內帑」所撥出之金錢。「御下賜金」通常用於一時性的天災事變發放的慰問金之外,亦以「定例」方式撥付給社會事業有功者,或私設社會事業有成就者。透過「御下賜金」強化天皇的權威性,並透過「御下賜金」展現天皇對於百姓的慈愛與恩惠。日人給予卑南人的「御下賜金」,見〈府報〉昭和6年至昭和11年(1931-1936),可見卑南改善會亦持續收到「御下賜金」之補助(臺灣總督府官報 1931,1932,1933,1934,1935,1936)。要言之,筆者認為日人透過「御下賜金」展現國家(天皇)之權威,呈現政府施予恩惠於卑南人之形象。22

若是卑南人出資購買土地,那卑南人是否擁有土地所有權呢?曾振名(1984:22)提到卑南組合之委員會是由9位日人及1位卑南人共同管理普悠瑪土地。筆者認為部落土地實際上未具備以家戶為單位的私有地性質,家戶僅有使用土地之權力而已。原因在於,在提到卑南組合對於卑南人的影響時,許多研究者會提到「將土地登記於組合之下是避免土地再次落入漢人之手」,以及「新社(普悠瑪)成立之時,是嚴禁部落族人出售土地,以及非卑南人禁止居住於部落內」等論述(宋龍生 1998;陳文德 2002)。換言之,所謂的「卑南組合」委員會作為部落土地管理者,近似於過往卑南社領導家系掌管著部落土地的權力,而參與卑南組合之家戶,雖然具備組合員身分,但僅有土地的使用權而非所有權。

在遷移部落之前,新社的房舍已經由日人規劃,以每戶分得一分住宅地及一棟住屋,另又按每戶之丁口分配水稻耕地(曾振明 1984:22)。筆者認為,房屋分配乃是提供卑南人有其住所,而耕地之分配則是提供卑南人從事生產之所需。若是從「卑南組合」功能來看,信用組合經營產業資金的融通、存款的金融業。購買組合買入產業或經濟上的必要物資,轉賣給組合員,並以共同購買的方式買進農業生產上需要的肥料、飼料等,販賣組合則銷售組合員生產的農產品(國家文化記憶庫 2020)。筆者認為參與組合社之卑南人,可以透過「卑南組合」進行資金借貸維持其生活品質,亦又可透過販賣商品來獲得生活所需之金錢。

綜觀上述來看,筆者認為,為了能讓卑南人具備適應當時社會生活之條件,則必須透過改善卑南人的生活方式,而從幣原坦所描述的「改善會」的工作項目內容,也可印證此目的。而「卑南組合」中的金錢借貸、存款及商品販賣等,則是需要透過已受「改善會」影響之卑南人來運作。換言之,筆者認為不能僅將「卑南組合」視為是管理土地之單位,更應該思考「卑南組合」及「改善會」實際上可能是彌補土地整理之後,對於卑南人所造成的傷害,而透過兩個組織之運作,建立卑南人可在當時社會繼續維持其生活之目的。

V. 結論與討論

本文試圖從歷史脈絡重新理解普悠瑪卑南人的遷社原因。筆者認為卑南社靠著「貢稅」展現其在管轄區展現統治力。從先占地之規則,則反映了部落領導家系對於部落土地之管理權。然而,進入日治時期之後,撫墾署及蕃社役場逐漸削弱領導家系的政治權力,並且透過東臺灣土地整理的過程,將原先「貢稅」的管轄地變成了官有地,而原先由部落領導家系掌握部落族人土地的權力,以及女性為家戶土地之管理者,因共有地分割成私有地之關係,改變了原有社會對於土地管理之方式,也就造成了卑南人在日後生活中的生存危機。「改善會」及「卑南組合」則是為了彌補土地整理對於卑南人的傷害,因而透過一系列的生活改造項目來改善卑南人之生活,並透過「卑南組合」維持卑南人之生計。而從「卑南組合」委員會對於部落土地設置相關禁令來看,也是避免卑南人再次發生土地調查之後的悲劇。

然而,筆者認為仍有部分課題仍須釐清以及進行後續研究:其一,是卑南組合委員會之名單,目前尚未發現有明確之資料,若是知道組成委員之姓名及其職位,或許可以從委員會組成人員來推測「卑南組合」的運作邏輯(尤其是9名日人與1名卑南人的編制);其二,是「卑南組合」如何改善卑南人的經濟條件。筆者認為,必須要彙整出「卑南組合」在運作過程中產生的經濟效益,才能提供「卑南組合」的出現是有利於卑南人產業發展其經濟改善之證據;最後,是「卑南組合」雖然在光復前已經解散,但是登記於該組合之下的土地長期皆非卑南人所擁有,直至民國67年(1978)因有人要變更土地才發現土地並非個人所擁有,而是仍舊登記於組合之下。要言之,筆者認為「卑南組合」對於卑南人之影響,並非僅是在日治時期而已,直至當代仍有許多問題仍舊需要被處理,尤其是土地之分割問題及土地所屬權。本文仍有部分論述尚須更多史料待以驗證及補充,還望日後資料爬梳過程,能盡量補充東臺灣地區之歷史,尤其是卑南社在日治時期的發展。

附註

* 筆者感謝兩位匿名審查人對於本文初稿之意見,有助於筆者在修正過程有較好的思考及修改方向;筆者感謝四位師長對於本文初稿的建議、提問與鼓勵,分別是:中研院民族所兼任副研究員陳文德先生、國立中興大學歷史學系兼任副教授孟祥瀚先生、史前館退休副研究員林志興先生及臺中科博館退休副研究員屈慧麗女士;另一方面,筆者感謝國立臺灣大學人類學系博士生蕭冠祐及國立臺東生活美學館研究助理蔡念儒,對於本文書寫概念上的啟發以及文稿校閱;關於卑南組合相關資料,筆者感謝陸幸江女士提供。本文是由筆者近期初步資料彙整所構思而來,在想法與資料尚有需待補全及討論之處,待日後研究中能一併處理。一切文責由筆者自負。

** 私立東海大學歷史學系學士、國立政治大學民族學系碩士,現職財團法人至善基金會研究員。電子郵件:zzzxcvtw651@gmail.com。

[1]「還我土地」運動發生原因分別是:(1)不當的原住民族保留政策,導致原住民族土地大量流失;(2)普通行政區的平地原住民,不僅沒有原住民族的保留地,他們過往的耕地與世居之土地,都被後來的統治者視為是「佔用」國有地,引起原住民不滿;(3)原住民族教會使用之土地,有些是統治者租用保留地,或者有些是原住民奉獻給教會,但由於長年都須繳納租地稅金給政府,引發牧者與原住民不滿(Icyang.Parod夷將.拔路兒 2022:62)。

[2]依據蔡念儒、洪崇維(2023:6-10)的討論,認為宋龍生在繪製卑南社遷移地圖時,誤將Drungdrungan視為是一個部落。蔡念儒等依據田野資料,認為Drungdrungan是卑南人長期作為舉行公共事務及裁決重要事務之地點,應是卑南人的行政中心。而Panngalarn實際上是圍繞著Drungdrungan所發展出來的生活空間。

[3]竹林之戰分成卑南社及卡大地布的兩種版本,可參閱宋龍生(1998:162-166,194-199)。

[4]除了荷蘭人之外,筆者認為卑南社善於引入外力,實際上也與外來人群聯姻有所關係。舉例來說,移川子之藏等(2010[1936]:444-445)提到Raera家族第14代頭目之妹Sigoro透過透過聯姻,招贅卡大地布頭目家之男子,藉此強化Raera家族在卑南社內的政治領導地位。同樣的,Raera家族亦透過招贅和漢人女婿,透過漢人女婿強化部落內部及對外之力量,例如宋龍生(1998:245-254)記載下的漢人女婿,分別為:鄭尚、陳安生及張新才。筆者認為,卑南人對於外力的引入及運用,實際上是突顯該社會之文化特色:卑南人透過吸收外來力量,並將其轉化為自身社會之一部分。

[5]外族亦有自行前往卑南社繳納貢稅之紀錄。於1642年7月12日至13日的日記則是提到一個名為Terroma的蕃社,前來卑南社人繳納22張水鹿皮的貢稅,承諾說,將來會跟其他村莊一樣和平相處,欠繳的貢稅也會繳納,因此他也將一根權杖交給他們的長老,並督促他要如此行。

[6]不過,有研究者認為卑南社收取貢租的歷史敘述可能與他族的歷史記憶有所差異,可參閱李玉芬(2006)一文。

[7]Puyuma族是指卑南族。

[8]依據河野喜六(2000[1915]:347)提到:「土地(檳榔園、竹林除外)之管理是由一家之主婦掌管,但是要將其權利轉給他人時,則必須經過家屬的同意,特別是女性尊親屬不同意時,不得將它處分……有關水田和旱田之事項,因為屬於女性家屬所掌管,兄弟即使多少有些異議,也完全聽從主婦的意見,伯叔父母也不能約束主婦的意見。」從此資訊來看,女性對於土地管理有較高之權力。

[9]正月重大祭祀應指年祭。

[10]如芝麻及豆類等可以金錢繳納租穀。

[11]河野喜六(2000[1915]:343)提到:「madadalrum繳納稻米及小米的租穀時,慣例上是在提供種子人家的屋內進行,而非屋外。因為卑南人相信,不把收穫物放在屋內,是輕蔑神助、忘卻神恩之行為,如不恪守,自次年起就不能享有豐稔。」關於稻米及小米種粒跟家屋之間的關係,實際上牽涉了卑南人的家屋社會與親屬關係的議題(可參閱陳文德 1999)。

[12]若先佔者為婦女,則獲取之獵物皆歸屬於他。

[13]此處論點感謝蕭冠祐的建議。

[14]筆者須在此說明,雖然多數文獻上皆稱為卑南社,但是在區分卑南社實際上是兩個部落型制之時,會分成碑南社與撫漏社。而從這份水圳開發檔案中,其實也就證明了卑南社雖然看似統一的聚落,然而實際上其內部是以二部組織(dual organization)之性質(參閱衛惠林 1956)。

[15]平地蕃人的分類概念,在治理東臺灣初期之時,東臺灣地區以處理番務的撫墾署主責較多行政工作,而非處理民政的臺東支廳。所謂的平地蕃人身份,並非是以蕃人的進化程度認定,而是考量東部地區的民番混居問題,換言之,所謂的平地蕃人身份實為一種行政上的區分方式而已(黃唯玲 2012:117)。

[16]相良長綱任內擬定三期撫蕃政策,並分成十年實施:第一期,自明治31年治33年(1898-1901),視為「精神的撫蕃時期」,以教育及懷柔手段驅使原住民歸順;第二期,從明治34年至36年(1902-1904),為「物質的撫蕃時期」,鼓勵從事生產及改善物質生活;第三期,為明治37年至40年(1905-1909)的「森林礦業並水產時期」,著重開發山林資源等(孟祥瀚 2001:124)。從這些理蕃計畫中,可見總督府之目標仍是以經濟開發為重要之目的。

[17]Adolf Fischer(2024[1898]:349,382)皆提到當時來撫墾署領取口糧銀的蕃社頭人,除了向撫墾署報告部落內的狀況之外,也會遭受到日本官員的訓誡。

[18]總督府於明治38年(1905)之時,為防範山區的布農族、排灣族及太魯閣族之侵擾,公布「臺東廳槍械彈藥供應管理辦法」,發放適當之槍支彈藥給予卑南族及阿美族,協助日人防禦高山原住民的攻擊(孟祥瀚 2001:129)。此外,總督府透過發放槍枝彈藥過程,藉此對原住民所擁有之槍枝及彈匣刻編號紀錄管制,另一方面盡力防止漢人通事私下供應武器給原住民(藤井志津枝 2001:71)。筆者認為「以蕃防蕃」實為降低日人防禦山地原住民之成本,透過武器彈藥統一發放以及編碼,則是藉此管控原住民的槍枝彈藥使用。

[19]孟祥瀚(2003:84)提到,共有地的分割所形成的私有地,其私有地之業主登記是以現耕者,而現耕者不一定是家長。由於現耕者多為家庭中的男性,於是土地台帳與戶籍登記上之業主與戶長,變為同一人之男性現耕者。而女性原先所扮演的家中戶長及掌管土地之角色,也隨著土地整理過程後逐漸轉變。

[20]然而,依據宋龍生(1998:344)整理出1929年卑南蕃人公學校(今臺東縣南王Puyuma花環實驗小學)對於的卑南社經濟調查資料中,指出卑南社的農業作物非常多樣化,每戶之平均所得50.3日幣再扣除相關租稅之後,仍可有每日47.86日幣之收入,且各家戶間所有擁有之財產,更被視為是當時蕃人社會中最富有,甚至超越某些漢人村莊。那麼這樣的議題又必須要讓我們重新思考,為何在1929年(公學校)及1930年代(弊源坦)兩筆資料中,呈現出不同卑南社卑南人的經濟狀況。

[21]鄭開宗受過完整的現代學校教育,他因為成績優異進入了總督府所屬的土地農林專門學校(今臺灣大學農學院),畢業後於1927年回到臺東廳服務。

[22]頒發「御下賜金」具有一定的儀式過程,並且日人是相當重視此過程。按劉宴齊(2005:160-161)舉例了1906年於宜蘭廳羅東街的案例。羅東街因為發生嚴重火災,許多民眾俱成受災戶,皇室特此恩賜了一些內帑賜金,以撫卹災民。但是依據公文顯示,恩賜金的發放並非行政人員挨家挨戶地發予,而必須透過一個嚴肅的儀式的進行頒賜行為。在當時宜蘭廳廳長回報給總督府此次御下賜金發放情況的文書提到,為了使民眾知悉天皇與皇后發放恩賜金之優渥天恩,已經在地方發了諭告;且在羅東支廳舉辦了嚴肅的儀式,並會同參事、街庄長,使受救助民眾列隊接受恩賜金,而民眾無不感激無窮之鴻恩。從羅東的案例來看,筆者認為先透過皇室的諭告,向人民傳遞天皇對於百姓之恩惠,再透過公共場合發放恩賜金,是一種公開形式的彰顯天皇的恩德與權威,藉此強化天皇與人民之間的統治關係及對於天皇的認同。

引用書目

中央研究院人社中心GIS專題中心

1904 〈臺灣假制二十萬分一圖〉。「臺灣百年歷史地圖」,https://gissrv4.sinica.edu.tw/gis/twhgis.aspx,2024年3月7日上線。

1924 〈日治五萬分之一地形圖(陸地測量部)〉。「臺灣百年歷史地圖」,https://gissrv4.sinica.edu.tw/gis/twhgis.aspx,2024年3月7日上線。

1950 〈臺灣二萬五千分一地形圖〉。「臺灣百年歷史地圖」,https://gissrv4.sinica.edu.tw/gis/twhgis.aspx,2024年3月7日上線。

毛利之俊

2003[1932]《東台灣展望》(東臺灣の展望)。葉冰婷譯。臺北:常民文化出版社。

王瑛曾

1993[1764]《重修鳳山縣志》。臺灣銀行經濟研究室編輯。南投:台灣省文獻委員會。

王學新

1998 《日據時期東臺灣地區原住民史料彙編與研究》。總督府檔案專題翻譯1,原住民系列1。南投:台灣省文獻館。

1999 〈日治時期東臺灣地區原住民勞動力之利用〉。《東台灣研究》4:35-72。

台邦.撒沙勒

2008 〈傳統領域的裂解與重構:kucapungane人地圖譜與空間變遷的再檢視〉。《考古人類學刊》69:9-44。

田代安定

2023[1900]《臺東殖民地豫察報文》。張勝雄譯。臺東:東台灣研究會。

夷將.拔路兒Icyang.Parod

2022 《史料導讀:臺灣原住民族抗爭運動史》。新北:原住民族委員會。

江樹生

1999 《熱蘭遮城日誌(第一冊)》。臺南:臺南市政府。

宋龍生

1965 〈南王村卑南族的會所制度〉。《考古人類學刊》25:112-144。

1998 《臺灣原住民史:卑南族史篇》。南投:台灣省文獻委員會。

2002 《卑南公學校與卑南族的發展》。南投:臺灣文獻館。

李文良

1997 〈林野整理事業與東土地所有權之成立形態(1910-1925)〉。《東台灣研究》2:169-195。

李玉芬

2006 〈馬蘭社阿美族集會所的區位、功能與臺東平原社會環境的變遷〉。《地理學報》45:73-94。

孟祥瀚

2001 《臺東縣史—開拓篇》。臺東:臺東縣政府文化局。

2002 〈日據初期東臺灣的部落改造:以成廣澳阿美族為例〉。《興大歷史學報》13:99-129。

林玉茹

2004 〈戰爭、邊陲與殖民產業:戰時臺灣拓殖株式會社在東臺灣投資事業的布局〉。《近代史研究所集刊》4:3117-172。

2007 《殖民地的邊區:東臺灣政治經濟的發展》。臺北:遠流。

河野喜六

2000[1915]《番族慣習調查報告書,第二卷:阿美族、卑南族》。中央研究院民族學研究所編譯。臺北:中央研究院民族學研究所。

原住民族委員會

2017 〈106年度原住民族土地或部落範圍土地調查及劃設計畫〉。「行政院原住民族委員會土地管理」,https://www.cip.gov.tw/zh-tw/news/data-list/EAB4E460567F49D5/index.html?cumid=EAB4E460567F49D5,2024年3月7日上線。

2024 〈2024年1月原住民族人口數統計資料〉。原住民族委員會網站,https://www.cip.gov.tw/zh-tw/news/data-list/940F9579765AC6A0/47DCC78D5EC386CDF6BA256524B47291-info.html,2024年3月7日上線。

國家文化記憶庫

2020 〈保證責任卑南信用購買販賣利用組合清算狀況報告書〉。國家文化記憶庫,https://memory.culture.tw/Home/Detail?Id=270731&IndexCode=Culture_Object,2024年3月7日上線。

康培德

2005 《臺灣原住民史.政策篇(荷西明鄭時期)》。南投:臺灣文獻館。

張長義

2002 《91年傳統領域土地調查成果報告》。行政院原住民族委員會委託國立臺灣大學地理環境資源學系。

移川子之藏、宮本延人、馬淵東一

2010[1936]《臺灣原住民族系統所屬之研究,第一冊》。楊南郡譯。臺北:原住民族委員會。

陳文德

1999 〈「親屬」到底是什麼?─一個卑南族聚落的例子〉。《中央研究院民族學研究所集刊》87:1-39。

2002 〈試論「社群」(community)研究的意義:一個卑南族聚落的例子〉。刊於《「社群」研究的省思》。陳文德、黃應貴編,頁43-92。臺北:中央研究院民族學研究所。

2020 《從社會到社群性的浮現:卑南族的家、部落、族群與地方社會》。臺北:中央研究院民族學研究所。

曾振名

1983 〈南王卑南族的遷移及其回饋〉。《考古人類學刊》43:17-47。

黃唯玲

2012 〈日治時期「平地蕃人」的出現及其法律上待遇(1895-1937)〉。《臺灣史研究》19(2):99-150。

幣原坦

1931 〈卑南大王〉。《南方土俗》1:1-10。

臺灣總督府

1910 《臺東花蓮港兩廳管內土地整理ニ關シ決議ノ件》。臺北:臺灣總督府殖產局。

1919 《官營移民事業報告書》。臺北:臺灣總督府殖產局。

臺灣總督府檔案

1896 《曾根臺東撫墾署長ノ臺東地方統治意見書》。典藏號00004499033X001。「國史館臺灣文獻館」,https://onlinearchives.th.gov.tw/index.php?act=Archive,2024年3月7日上線。

1906 《臺東廳公共埤圳卑南水圳規約案認可ノ件》。典藏號:00004898019。「國史館臺灣文獻館」,https://onlinearchives.th.gov.tw/index.php?act=Archive,2024年3月7日上線。

臺灣總督府官報

1931 〈昭和6年2月臺灣總督府報第1172期〉。典藏號:0071031172a001。「國史館臺灣文獻館」,https://onlinearchives.th.gov.tw/index.php?act=Archive,2024年3月7日上線。

1932 〈昭和7年2月臺灣總督府報第1448期〉。典藏號:0071031448a002。「國史館臺灣文獻館」,https://onlinearchives.th.gov.tw/index.php?act=Archive,2024年3月7日上線。

1933 〈昭和8年2月臺灣總督府報第1736期〉。典藏號:0071031448a002。「國史館臺灣文獻館」,https://onlinearchives.th.gov.tw/index.php?act=Archive,2024年3月7日上線。

1934 〈昭和9年2月臺灣總督府報第2023期〉。典藏號:0071032023a001。「國史館臺灣文獻館」,https://onlinearchives.th.gov.tw/index.php?act=Archive,2024年3月7日上線。

1935 〈昭和10年2月臺灣總督府報第2313期〉。典藏號:0071032313e001。「國史館臺灣文獻館」,https://onlinearchives.th.gov.tw/index.php?act=Archive,2024年3月7日上線。

1936 〈昭和11年2月臺灣總督府報第2608期〉。典藏號:0071032608a001。「國史館臺灣文獻館」,https://onlinearchives.th.gov.tw/index.php?act=Archive,2024年3月7日上線。

臺灣總督府警務局

1993[1918]《理蕃誌稿,第二編》。臺北:南天書局。

臺灣省政府地政處

1949 《飭台東縣政府查照依法辦理登記應批示該鄭開宗知照逕向縣政府接洽辦理》。典藏號:009-01443-010。「國史館臺灣文獻館」,https://onlinearchives.th.gov.tw/index.php?act=Archive,2024年3月7日上線。

1978 《日據時期會社土地清理疑義案》。典藏號:009-01788。「國史館臺灣文獻館」,https://onlinearchives.th.gov.tw/index.php?act=Archive,2024年3月7日上線。

趙川明、林韻梅、林至利、趙慕倫

2009 《日出台東─東海岸文化景觀》。臺東:國立臺東生活美學館。

劉宴齊

2005 《從救恤到「社會事業」─臺灣近代社會福利制度之建立》。國立臺灣大學法律學系碩士論文。

衛惠林

1956 〈臺灣土著社會的二部組織〉。《中央研究院民族學研究所集刊》2:1-30。

蔡念儒、洪崇維

2023 〈消失的部落空間:從卑南社看卑南地區的地景變遷〉。「2023年第六屆卑南學研討會【找回與實踐】─卑南族的人、家族與部落」宣讀論文,國立臺東大學人文學院禮納布人文講堂,9月16日。

羅素玫

2010 〈文化認同、生態衝突與族群關係:由阿美族都蘭部落的傳統領域論述談起〉。《考古人類學刊》72:1-34。

藤井志津枝

2001 《臺灣原住民史:政策篇》。南投:臺灣省文獻會。

Adolf Fischer

2024[1898]《1898.福爾摩沙踏查:德國旅人阿道夫.費實的臺灣漫遊手記》(Streifzüge durch Formosa)。張新譯。臺北:聯經出版公司。