文化的動與靜——日本愛努民族的生活、學術、博物館

本期專題

第57期

2023/10

文/謝世忠

謝世忠

國立臺灣大學人類學系兼任教授

I. 前言:從尋覓「原住民族文化」的管道談起

「原住民族文化」是一個專業詞彙,許多學術研討和出版場合可以見到它。該詞也是一個普通常識用語,一般媒體新聞與交際往來言談間,亦不陌生它的出現。然而,事實上,原住民族文化應該就是原民族人的日常擁有,也就是他們生活範疇角落,處處都為原民文化落地藏靜所在。那麼,現在的提問就是,專業詞彙的文化、普通常識的文化、以及族人自身擁有的文化等三者之間,到底我們接觸到的是哪一範疇?它們有無對話的可能?事實上,此一問題涉及到了文化的「動」與「靜」。研究文化者,務要先認識動靜的存在與彼此的關聯性。

當然,要很完整的提出一份特定原住民族文化的民族誌報告,並不容易。有人可能會以僅止於書寫靜態性之文化理想、教條或原則批評之。此等批判多係針對研究方找來對方個人,再以單調問題提問以獲致寫作材料的情況。簡單地說,每每問受訪者「你的文化如何」,得到的答案必全是文化的美好面向。然而,這類靜止式訪談的民族誌,往往禁不起豐沛生活觀察所記下之動態人類文化結語的挑戰。人類學史上,就有不少前後時空出現的二種知識模組映照討論紀錄。

不過,今天來談文化動靜的課題,似乎應該超越學術領域內的學理方法之爭。畢竟,誠如前段所言,普通常識與族人自主的力量正在強力地述說文化,他們不是學術人物,但,卻也是主講文化故事的要角。本文擬以日本北海道先住民愛努族為對象,探討該族文化如何被靜態或動態呈現的模式。其中除了學術與族人自身的現身場域之外,負責文物擺出說明文化的博物館也是關鍵單元。以愛努族為對象,當然是基於筆者自2006年底起的該族族群生命史與日本國家間關係之研究。十多年來,往返北海道數十次,人類學的參與觀察,不敢說面面俱到,卻也使力致之。長時短時的待在愛努人情境裡,有細細如絲者,也有類似跨馬觀花的紀錄,惟加總起來,也累積了一部準民族誌的材料。此時,考量愛努族的今況,宏觀與微觀論述均非常必要,尤其,回到筆者關懷的與國家關係論題,更需有較廣闊的分析態度。本文問題意識發凡與立論之根本即在於此。

II. 日常:愛努文化的活生生景況

今天愛努族多數生活於原居地北海道(Hokkaido),該族族語名稱為Ainu mosir,歷史上日人則稱之為蝦夷地(Hanihara 1990)(圖1)。自19世紀中葉開始,日本為阻卻北方俄羅斯帝國勢力的南逼,在原本國家範圍之外的蝦夷地,設置實質上為類似殖民屬性的開發機關,並正式取名北海道開拓使,與內地各地方(如東北地方、中部地方)同級,首長為開拓使長官(謝世忠 2013a:99-148,2013b:432-453)。愛努族人均認為這是外族開啟殖民的一頁,從此,族群命運坎坷,一百多年來,承受了政權極端同化政策的高度壓力。除了語言已幾近完全消失之外,其他諸如祭典儀式不得舉辦、傳統個人出生命名不再使用、漁獵習慣全數被迫改變、部落場地以不安全不合時代為由整個剷除、身體紋飾如女性環雙唇四周刺墨等加工美學中斷等等(財團法人愛努民族博物館編 2008;謝世忠 2013a,2013b)(圖2),都在至少四個世代裡,給予族人難以道盡的傷害(參北海道新聞 2008)。

圖1 歷史時期愛努族分布圖

(圖片來源:謝世忠翻拍於札幌市北海道愛努協會,2007/7/12)

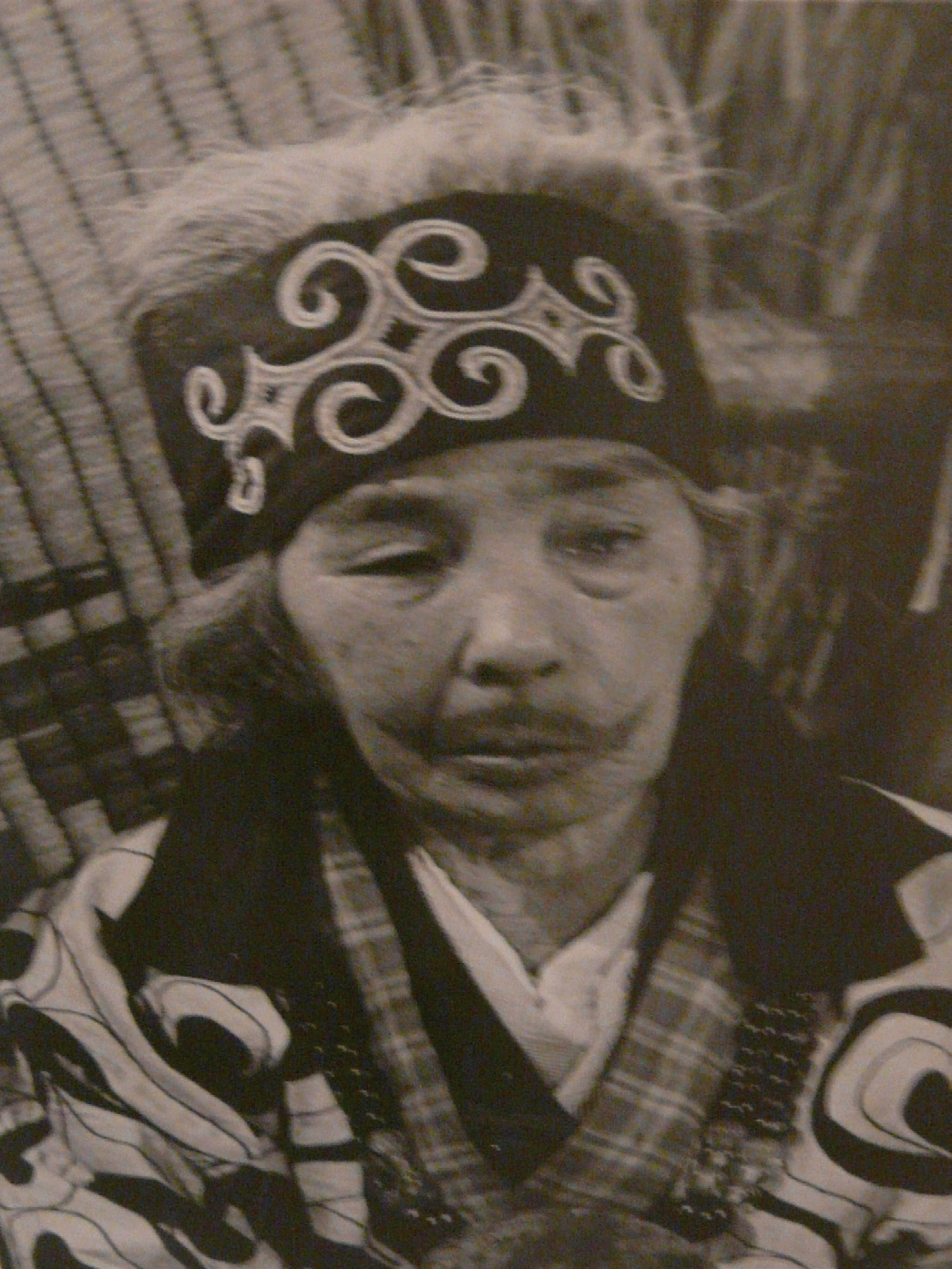

圖2 愛努女性舊照

(圖片來源:萱野茂二風谷愛努資料館提供,2008/11/23)

愛努族在2008年被日本國會正式承認為國家的先住民族。在那之前,愛努抗爭事件,即見於數十年間的北海道場景上(結城庄司 1997)。換句話說,超過百年的同化政策,並未完全消滅人口稀少且政經資源薄弱的愛努族,總是有人留下文化知識,生成恢復民族光榮之意識,或者珍藏有形無形之傳統珍寶。這些都是族人一步步配合國際支持力量(參竹內涉 2004),最終可以獲得先住民族一席之地的基礎。

在前述歷史背景之下,今日愛努族人生活並不太難想像。不過,在積極現代化的世界主體步伐引導下,其實,愛努族人跟一般日本人一樣,平日起居、日常上學、規律上班、周末休閒、正常交友、成年結婚、成家生子等等,都在社會無感的景況下發生。不少北海道日本人根本不知還有愛努族存在(見謝世忠 2009:39-41),就是平常都身處對特定族群文化無感之生活空氣中的制式回應。此刻,愛努族人正與和人共享或甚至共同撐起現代日本文化,談到日本人顯性的當代文化,愛努族人也在其中扮演有角色。

這當然是一種文化景觀,和人與愛努人共為一起參與的成員。只是,那並非愛努族人唯一的生活文化。在與和人明顯區辨的場域裡,愛努人縱使遭逢百年同化,其愛努要素卻仍舊鮮明。首先,在官方支持下,上世紀中葉(1946)即成立的「愛努協會」(1961改成兄弟協會,先住民地位確立之後,2010又改回原名)(謝世忠 2013a,2013b),數十年來,扮演著與政府互動的橋樑,各項對弱勢之補助優惠的工作,由其負責處理,而族群意識的宣揚,不論政府授意與否,也常常在協會名下進行。日本政府一方面期望北海道「舊土人」(早期官方所用名稱,一直到1997年才停止使用)早早被同化(Bukh 2010: 35-53; Friedman 2002: 233-246),卻也同時同意設置協會,用以協助愛努族人適應新社會。該單位在筆者田野中,縱然一直聽聞有族人批評其靠政府太近,卻也無形中成了維繫愛努認同的一個重要機制。

協會之外的另一組織為「文化保存會」,原則上,各較大行政町地點,多設有此一單位,主要是在地成員聚集學習古式舞蹈,藉此保存傳統。在各項被恢復舉辦的祭典裡,如新舟下水禮、迎卷鮭儀式、以及感謝卷鮭祭等,都會有族人謝神舞蹈表演(謝世忠 2022:101-116)(圖3),而不少舞者就都是保存會成員。當前整個愛努族人人口並不易精確統計,主要是國家並無一登錄法律,再加上過去污名過於嚴重,許多後裔仍處緊張觀望狀態,不願承認身分。此一景況縱使在正名之後有些微改善,其鼓勵或說服之腳步,仍待大大加強。不過,雖然如此,全族祭祀古代抗日英雄Shakushain的典禮,仍然年年舉辦,族人平常不見面者,也多能四處而來(Clercq 2017;謝世忠 2013a)。此時,保存會與協會人士都會在場,演說和演出並有,呈現出愛努最大規模的認同象徵樣態。

圖3 在海邊河口舉行感謝鮭魚祭與祖先供養

(圖片來源:謝世忠攝,2011/9/10,北海道登別)

在今日北海道,愛努族的傳統衣飾與工藝雕刻,對多數人來說,並不算太陌生,因為,不少人來人往的地標如機場車站大型百貨公司等,都常會有凸顯的服飾藝品展示,一般就是大大的一尊穿著愛努盛裝模特兒,或者一件圖紋顯眼的上衣掛於玻璃櫥窗內。而事實上,前面提到的幾個祭典和家中自己舉辦的祖先供養儀式場景上(謝世忠 2013b),參與者無不人人穿上愛努傳統衣服,包括外人若欲參觀,也被要求換裝。這是愛努物質文化面向的存在證據,也顯見政府企業和族人自身兩方均意識到了它的文化美學性或族群重要性。

當下愛努族的動態屬性文化即如上述所見,只要稍稍專注,外來旅行者欲於北海道看到愛努文化並不困難,因為他們就活存於日常生活中。當然,此處之日常生活就包含了與和人同樣的家庭和工作,以及族人自我文化展現的各個場域。

III. 記錄:愛努文化的民族學完整

早在明治政府準備治理北海道之前,在藩鎮時代後期(按,明治天皇於1871年廢藩),已有部分冒險家和文人開始記錄該地區自然人文景觀。待開拓政府設立之後,日本學界與民間研究者更是百年用力,對北海道廣泛民族學以及人文歷史資料,累積了巨量文獻(參古書サッポ口堂書店 2006;古書專門弘南堂書店 2006)(圖4)。所謂民族學係指在地愛努族或時稱蝦夷人之各類民俗生活的紀錄與初步整理。截至目前為止,凡欲搜尋愛努族相關的第一手文字與部分圖像繪畫資料,多數仍在該批古典文獻之中。可以說幾乎愛努族人細節生活與祭典儀式都已被詳盡寫下。從文化保存角度觀之,它是珍貴的資料總庫所在。

圖4 書店裡玲瑯滿目的愛努族相關出版

(圖片來源:謝世忠攝,2007/7/11,北海道札幌)

近三十年來,多數學人們認為愛努已然被完全同化,可能再也找不到值得記錄的真正傳統文化,民族學的研究旨趣自此才日漸消退(Cheung 2004: 136-151)。當前在北海道各大小圖書館和相關書店,均可以看到非常充足之愛努族傳統文化的資料,所以,愛努日文民族學知識領域可謂立下功勞。

民族學的完整,同時也間接造成日本人以其作為前現代與現代區辨的依據。也就是說,民族學的愛努資料太清楚完整,有如一個大搶救計畫,將瀕臨滅絕之古代族群文化記載下來,然後放置圖書館或書庫備查一斑。有了這批龐大文獻之後,愛努族存不存在,似乎不那麼重要了。就算還能找到現存的族人及其相關活動,也不如文獻的真正傳統樣態,畢竟,多少人已經不會族語,自然村落早已不復存在,經典祭儀如過往最重要之送熊祭等,更不可能再現於今日(謝世忠 2017:81-116)。常識性的想法就是,已然改變了的愛努現下文化活動,或說現代化已久的族人,望背其祖不知有多遠之距。初至田野的期間,獲悉北海道不少在地和人竟不知曉還有愛努存在,頗感震驚,但,經過思索,方可理解其來有自。畢竟,大批文獻已然取代了人物族群活動的當下真實,看到失去傳統的他們,還不如相信盡收傳統的它們。

IV. 典藏:愛努文化的博物館豐沛

與大量文獻積累的過程幾乎同步進行者,還有北海道各處大小博物館或典藏單位,經由各種管道,在各地愛努部落社區陸續消去後的法律空檔期間,再加上族人因同化壓力,驚恐地拋棄或售出家裡之衣物器物等等物質用品,大規模地收集愛努族文物。今天,最大館如北海道博物館,較具權威者如北海道大學數個陳列館,以及中小型中心或館舍如白老愛努民族博物館、札幌愛努協會辦公廳陳列處或平取町立愛努文化博物館等,幾乎盡收可以蒐藏之大小文物。愛努族人就算存在今日,其傳統之物質文化基礎,幾乎可謂已全然被剝奪殆盡。所以,在北海道,如有聽聞「欲知愛努族傳統物質文化,去博物館參觀就對了!」一語,說的就是事實。

不過,在族人流失擁有自我傳統文物之際,還是有部分有志之士或因緣際會而留下自有或家裡的古式用物者。有的族人表示有某位家人將器物藏於特定處所,但,就是不願吐露,因為自己本身即不願承認愛努族群身分。有少數在日本社會取得較高政治經濟地位者,則也以博物館模式,擺設愛努文物,公開展示。最具盛名者,即為平取町二風谷地區的萱野茂二風谷資料館。該館不只有室內型館舍,外面還設置愛努村落建物展示。萱野茂先生曾任國會議員,迄今仍是唯一愛努族人獲有此一高位的人。目前該館由其公子經營,非常公開供人參觀拍照。其他族人擁有的文物館還有幾間,也同樣凡是有人感興趣,他們都表歡迎,願意講述許多豐富內容的故事。

不過,筆者想強調的是,半世紀以來,北海道公私立館舍的愛努相關展示,其展示理念與方式幾乎完全相同,也就是將愛努的民族學文化項類如漁獵(包括魚鉤、魚槍、漁船、魚筌、漁網)、農事(包括農具、菜類、飼養)、宗教(包括象徵神靈祖先之長短削花木棒、火塘、酒罈、面對排列之木棒方向的屋舍靈窗)、服飾(一件件花色獨特的上衣、身上配戴之飾品、冬季鞋子)、房舍(建屋模型、茅草材料、室內擺設)等等,以及男女性別之留長鬍鬚與環繞雙唇刺墨的特徵,逐一以實物或大幅照片排列介紹說明(圖5、圖6)。這種典型呈現愛努文化與族群圖像的博物館方法,與前述之豐沛文獻描述愛努傳統民族學資料,造就出了完全一樣的效應。它們幾乎一起主宰了人們認識,並進而想像愛努族的方向。今天,吾人與田野場合所詢問得知的愛努知識,很大部分就是報導人/研究參與者對該等文獻加上文物故事的口語重述。

圖5 傳統愛努文化櫥窗式展示之一

(圖片來源:謝世忠攝,2013/4/21,北海道白老)

圖6 登別熊牧場附近愛努族古建築靜態展示屋

(圖片來源:謝世忠攝,2008/4/11,北海道登別)

V. 較勁:「活生生」對比學術與館舍

到了北海道,只消稍作努力,或有機會可以參與現生族人的生活場域,學習到文化生活的點滴。例如,春末時分開始,天氣已暖,愛努之各項祭典儀式紛紛於各地展開,人們可以經由網路獲得資訊,特別安排前往。最常見的卷鮭相關祭典,多於河岸或海口舉行,大家穿上族服,操用著宗教用具,圍坐於地上火塘四周,酒料時而傳至每人面前小飲,後續更有歌舞表演。有機會參觀過一回,必是印象深刻,至少可以確認北海道有一個先住民族的存在。若有在地友人引薦,或者自己運氣佳,立即認識新朋友,或也能與族人暢談聊天,文化知識藉此習得,那更是可貴的經驗。

當然,我們也可以至圖書館與書店或博物館瀏覽用功,吸收豐富的愛努傳統文化知識。畢竟,誠如前文所述,包括各類文獻以及廣泛文物,多已被大小館舍蒐藏,它們記錄著極大量的愛努文化資料與知識,翻閱或觀賞,亦都能有所收穫。有少數旅行團體,至少會安排至最大規模的北海道博物館參觀,那就是最豐富愛努文化的典藏處。

文獻代表學術,文物則屬於館舍。文獻加上文物,就是學術與博物館合一共同塑模愛努傳統文化的強大力量。然而,依照筆者多年進出北海道的觀察經驗,極少有愛努族人會隻身或集體邀約或家庭活動至博物館尋根,也不曾有見著愛努友人主動提及特定文獻推薦閱讀或採購者。換句話說,文獻與文物的存檔是一回事,它們傳送的愛努知識對象顯然不是族人自身。愛努族人有自己的愛努場合(如祭典儀式)、愛努情境(如穿著族服)、愛努日子(如紀念活動)。筆者統稱之為「活生生」愛努動態文化的面向。其與文獻加上文物的學術博物館靜態文化面相彼此相對。常會湧上心頭自我提問的是,如欲認識學習愛努族文化,何者是應被鼓勵,動態文化抑或靜態文化?外來訪客會去觀光與博物館雙重服務之地如白老愛努民族博物館,那邊看到的就是文物展示與歌舞展演,但,那是商業,而不是族人自己舉辦的活動。雖然,有時候族人會借用觀光場地建屋辦理祭儀,不過,此時並非招引觀光客或外來旅人的時刻。不過,機運較佳者,或剛好遇上,就能見識到在觀光地點出現的活生生愛努文化。

想像中,或許「文獻文物派」與「活生生實況派」雙方正在較勁中,它們各自宣揚文化的真實性。然而,事實是否如此?恐怕正好相反。也就是說,田野所見的各方,都是平靜自處,圖書與文物一方面吸引不了愛努族人,另一方面其實外來觀賞者也不多,所以,才會造成今天許多日本人仍不知有愛努存在,或者即使存在,也將其認知為茹毛飲血狩獵採集之輩。文獻與文物或許滿足了寫作者和蒐集者的特定渴望,而此一渴望並不與進一步推廣的企圖相連結。也就是說,到此為止,一本書可以精美,一件文物得以被無酸恆溫環境保護,就是終極目的。於是,推廣之途淡然。愛努縱使活生生文化從未被大同化政策打倒過,卻也不因文物盡失和資料在文獻裡已然完備,而從此自我失落。然而,族人也未曾思考過與文獻和文物合作重啟族群的新腳步。因此之故,兩邊較勁或彼此爭取響應者的較量行徑,在今日不同愛努文化資源庫之間,始終不見發生跡象。多數時間裡,文獻與文物一邊,族人生活另一邊,彼此平行存在。

VI. 勇氣:族群社會運動的半世紀

在日本政府對北海道愛努族施以極端同化政策之後百年,按一般的認知,自1970年代起,開始有部分族人發起抗爭運動,努力了將近40年,日本國會終於在2008年承認愛努的先住民族地位。抗爭運動常見族人團體有時為愛努協會理事長率領,偶也有於人數不多之組織的名下出發。抗爭者或靜坐市區地標之前,也會於路邊舉牌示威,而短程遊行更是標準程序之一。他們主要揭櫫目標為自我族群地位的正名(Yamada 1997, 2003;謝世忠 2013a,2013b)。

二十世紀以降的愛努族社會運動,其屬性不能算是文化復振運動,而應是政經資源的爭取運動(圖7)。愛努文化就存在於目前的活生生日子裡,除了語言明顯極度弱勢之外,其他方面之存在狀況尚可,只要部分不受爭議之祭典儀式如卷鮭相關者等,可以如願舉行,人們似乎不再要求更多。在一整世紀之現代化教育環境下,過去漁獵生活在日本早已被歸類為不文明的代表,尤其米食者的文明,更已然逼退了非米食者的「野蠻」(Ohnuki-Tierney 1988: 31-51)。愛努族自己也不想要與非米食野蠻畫上等號,因此,看到四處有古老漁獵風貌展示,常常感到污名式的矛盾。族人不願參觀博物館,也與之有關,而今日傳統部落家屋以不合時宜為由早被清除殆盡,更加深大家不願提及國家界定下之落伍的從前種種。所以,社運的目標,基本上就是為了自我現代性的獲得實現,而非回到歷史。

圖7 北海道同胞(兄弟)協會抗議政府不承認愛努先住民的活動

(圖片來源:森若裕子攝,2007,北海道札幌)

不過,無論如何,在日本此一高度工業現代化,同時又深信自我單一大和民族國度裡,要發起族群運動,以弱小文化傳統起家之邊陲群體之姿來挑戰大社會,的確是極其艱難的任務。在抗爭期間,曾有愛努協會理事長前赴聯合國演講的紀錄,有阻卻興建水庫成功之舉,也有與包括臺灣在內之原住民族聯合舉辦論壇的事蹟(不著撰人 2010;社団法人北海道ウタリ協会 2001;季亞夫、島秀 2010;謝世忠 2013b)。此等均與族群復權的訴求有關,且直接就是政治權利。在田野情境裡,愛努族人常常告知筆者,他們非常羨慕臺灣原住民可以擁有百位民選長官和各級民意代表,這是團結以獲致效益的明確證據。意思是,愛努人追求政治復權,但,始終難以團結,因此永遠達不到臺灣原住民族的族群運動成績。

政治復權遠比文化復權來得困難,因為它牽涉到實質的政經利益分配,以及可能的憲法問題。愛努族人也明白此一道理,於是多少也有關注到以文化復振來增強力道的課題。例如,部份地區的卷鮭相關儀式有所恢復,族語課程在愛努協會支持下,也陸續開班,而要求地方公民會館長期供族人辦理活動,也常有所聞。這些種種不是族群運動的主軸目標,但,由於族人日常大多就是如此行事,因此呼籲遂行文化事務之舉,顯得頗為平常。換句話說,在凸顯文化要項方面,每人依情況許可,多會選擇性地參與,而政治復權事宜,則往往交由少數個人出面。或也是此一緣故,整體力量難以興起,政府感受不到壓力,一般日本人更少有揭示同情心者。政治復權人士的孤單奮戰可以想像,他們憑著一股勇氣,努力半世紀,終於在國際力量協助下,促成了愛努族先住民地位的法律確認(參「先住民族サミット」アイヌモシリ2008事務局 2008a,2008b)。

VII. 現代:人類學的落寞與博物館的再造

人類學與民族學的簡單分辨,就是後者著重仔細記錄整理文化內容,而前者則旨在分析文化運作的道理,包括文化變遷乃至與全球對話的過程。前面提到,經由百年努力,堆積成山的書冊,已然非常詳盡地記下了北海道愛努族文化民俗和生活習慣等等資訊,那是民族學的成就。後續學者發現大部分愛努傳統均已被記下於文獻裡頭了,所以,一旦沒有更多真實的文化等待被挖掘,原先調查研究者,很快失去興致,愛努民族學隨之快速沒落。

民族學命運如此,那麼,兄弟學科人類學呢?多年前初至北海道,即有聽聞愛努族人封殺日本學者進入研究的說法。主要是,過往時間裡,學者不是被認為是利用完了即落跑者,就是自19世紀開始至20世紀中葉為了體質人類學研究而偷挖祖墳骨骸送進實驗室以為測量標本的惡行,而這些帳,全算入人類學(謝世忠 2020:39-45)。有外國研究者也發現到了此一情形。總和來說,當愛努族遇上劇烈時代變動,其社會文化如何轉型,或族人之適應或建置主體性予以回應的過程,本土人類學者少有機會參與觀察,因此,現代愛努的狀況,至少日文文獻就是闕如。不過,外國研究者,受到待遇截然不同,他們多數受到歡迎,族人多半藉此向外國學者們訴苦過往日籍研究者的種種不是。只是,外國學者來到北海道,畢竟很少數,因此,他們再怎麼用功,其學術產出仍不足以充沛詮釋愛努的世紀性變動。人類學的知識生產數量條列出來,實遠不如百年來的民族學作品總目錄,其落寞屬性似乎逃不了成為一種學術宿命。

人類學對北海道愛努族處於現代變遷世界的深入探討課題,起不了太大作用,理由誠如上文說明。另一方面,愛努自己發起參與運作並持續不斷的社會運動,反而起了巨大作用。而此等大作用的實踐場域,就在博物館。其最關鍵背景就是前面也已有相當討論者,族人不去博物館,因為展示內容剛好證明自己的落後不堪。再加上「北海道開拓紀念館」名稱,充滿殖民壓迫的意識,代表著原居住民因為開拓之實,而喪失無數生命以及文化傳統。社運領袖早已對該館名稱非常不滿。為了回應社會運動的要求,除了2008年正式正名為先住民族之外,改換開拓紀念館名字,是接續的工作。「北海道博物館」於2015年作為新的名稱,大家都同意(圖8)。然而,這只是一小步,更大步伐就是改造展示內容。維繫將近一世紀的傳統文物櫥窗排列展示方式,就是代表呈現出一個過往老舊不入時的逝去文化,人們看到文物,僅有稍稍緬懷,或慶幸自己文明人的身分。舊展示對愛努族來說,是為一大阻卻自己具備現代性的要因。

圖8 自北海道開拓紀念館改名的北海道博物館

(圖片來源:謝世忠攝,2019/4/9,北海道新札幌)

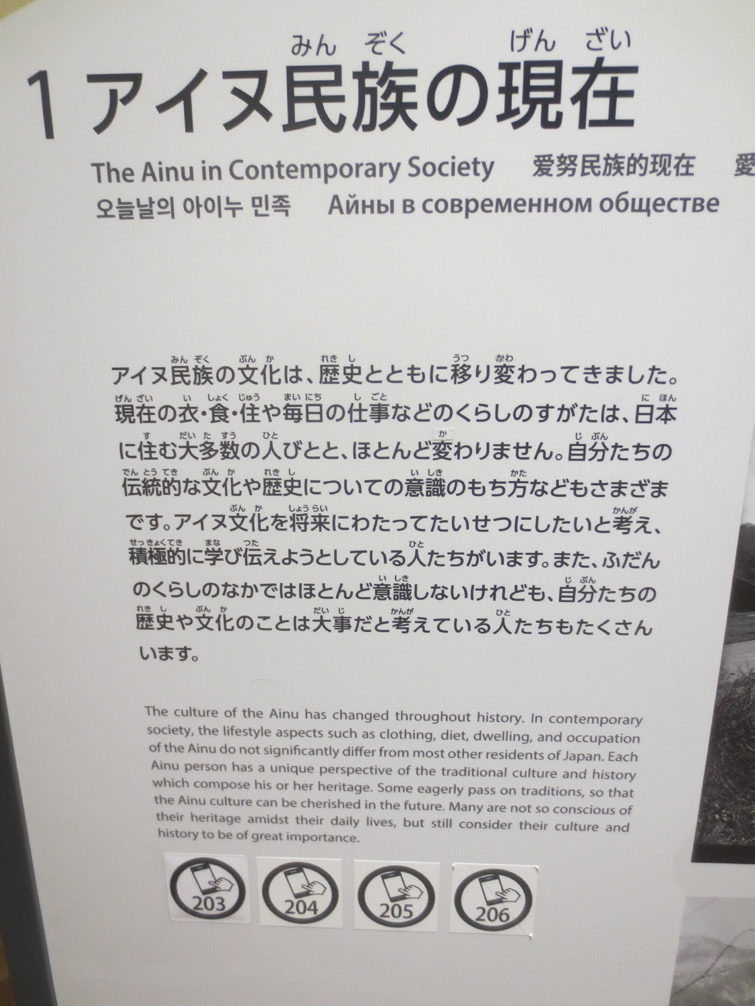

北海道博物館在愛努族正名後10年,推出新的常設展覽。原本維繫超過半世紀之同樣理念展出的文物排列式展覽,已被整個翻轉,從而以全新姿態出發。基本的展示概念就是「新的愛努族人=進步文明的今日愛努族」。展區主題為「愛努文化與愛努民族的近現代史」(The Culture and Recent History of the Ainu)。其中最被強調的主題是「愛努民族的現在」(The Ainu in Contemporary Society)。文字說明提到「愛努族除了在原居地北海道之外,也有遷徙至本州如東京和大阪等地者。他們和日本一般人一起工作求學交友通婚,長久以來,其傳統食衣住以及平日生活文化已有巨大改變,但,整體族群文化歷史意識仍然強烈,尤其近年來更積極復興自我文化」。展區詳細敘述在高度經濟成長的今日日本情境中,愛努人的個人與家庭生活,都起了明顯的變化。展牆上之圖板,以繪畫方式呈現高祖之父母、高祖父母、曾祖父母、祖父母、父母、以及自己等至少六代間不同穿著和職業與興趣等的轉換情形,直接以現代性的展示為標竿。愛努對於今天的博物館而言,正是活生生文化存在的現代族群(圖9、圖10)。

圖9 新的愛努族現代性展示之一

(圖片來源:謝世忠攝,2019/4/9,北海道博物館)

圖10 新的愛努族現代性展示之二

(圖片來源:謝世忠攝,2019/4/9,北海道博物館)

社會運動的博物館成就,完全展現於北海道博物館「幡然覺醒」的新展示理念與手法之上。縱使由於才改名不久,吾人尚無法確定一般和人的心情,惟可以確定的是,此即族人自我半世紀戮力抗爭的成果。反之,本土社會文化人類學的無法接棒民族學一事,使其沒能參與見證愛努翻轉自我的最近二十年。所幸,有限的國際人類學研究成績,仍有些許貢獻,不過,由於量產太有限,也僅能說小小部分彌補了此一缺憾(見如謝世忠的持續出版;以及Sjöberg 1993; Siddle 1996, 1997; Cheung 2004等人的論著)。簡而言之,現今愛努族的活生生文化,除了一般日常與節慶時刻的演示,博物館也進化至得以參與其中,其功勞比起現代人類學相關文獻微薄的積累貢獻,顯得超越良多。

VIII. 結語:再論看到原住民族「動」的文化

經歷百年同化高壓治理,今天愛努族人仍繼續日常生活,個人與族群的萬般品味,盡在每天與一般日本和人共擁的經驗,以及自我專屬之文化展現的有形無形敘說之中。這是文化的「動」。而圖書文獻與館藏文物組織成一整套特定時代介紹愛努的模式。這是文化的「靜」。動的部分曾經沉寂許久,人們無所感,或者只在族人極其小眾場域現身。與此同時,靜的部分之謄寫疾書與文物蒐羅,正在緊鑼密鼓進行,終於成就了後來愛努靜態文化十足具代表性的時光。欲知愛努種種,閱讀或參觀,幾乎就是唯二法門,直至愛努追求政經地位之社會運動稍有成就之際。這是愛努被承認為日本先住民族的2008年。

人類學書寫,有機會創造與民族學文物細細描述很不一樣的愛努研究學術成績,惜因研究倫理長期的未受重視,使得族人群起排斥在人類學名下的所有本土學者,以致於造成半世紀以上的空檔。愛努現代性展現的過程,始終少能在日本人類學上留下詮釋紀錄。最終,憑著部分國際學者的努力,稍稍彌補了缺憾。

學術之外的愛努族群運動,反而起了將靜態文化轉換成動態文化的作用。以北海道博物館為首的新博物館展示理念與實踐,帶來了此一文化可以栩栩如生動態呈現的契機。館舍展示了愛努現代性,看到展覽,可以認識現今時分的愛努,而再也不是過往老舊器物排列只能思古幽情或界定愛努之原始性的櫥窗文化。

今天的整體愛努族文化景觀呈現出,生活情境裡動的生活文化與博物館新型態也是動的文化展廳,一起述說北海道先住民的歷史過程與文化面向。它們超越了館藏論文與文物所代表的靜的文化。今日有如愛努文化新生的關鍵時刻。新博物館觀念是愛努社會運動的成果效應,它證實了唯有主體出發的力量,才是可供期待的族群命運翻轉機制。過往的民族學文化或缺角的人類學文化變遷,都是外力的背景。它們可以教育外人愛努知識,卻影響不了族人的族群未來。自此,愛努永不再僅是靜態書冊或櫥窗文化,動的文化隨著族群意識高張,未來將成為闡述愛努文化的最主要依據

在已然被同化多年的原住民族或先住民族(按,日本漢字先住民族與臺灣中文原住民族同等意思)祖傳領地,欲看到其文化活生生的一面,想像上可謂艱難。或許處處會被質疑失真,也或許大範圍已經被靜態文書與文物知識所主導盤據。然而,親民的人類學之眼,或可以突破限制,引領有心有志者,欣賞並浸淫於置身的活絡文化世界。族群認同的存在,代表文化不至於全然失落或被囊括一空。人類學者要告訴大家,活的文化存在於日常生活裡,它有現代化加上國家文化生成的成分,也有自我標誌與人不同的範疇,二者均是精彩,也是族人挺立世界的明證。今日的自我翻轉式省思,帶來了原本寂寥無聲或說缺乏生之氣的靜態文化一個新契機,新博物館展示與人類學的重新加入,有其必要性的合作需求,畢竟那就是更進階版活生生文化的豐富呈現機制,愛努族如此,其他原住民族亦然。

引用書目

不著撰人

2010 〈交流 写真40点で紹介〉。《北海道新聞》2010年2月18日。

古書サッポ口堂書店編

2006 《北海道.シベソア文献目錄 2006》。札幌:サッポロ堂書店。

古書專門弘南堂書店

2006 《北方關係を主にした 弘南堂古書目錄 第47號》。札幌:古書專門弘南堂書店。

北海道新聞編

2008 〈明治時代獨自的習俗被禁止之愛努人的歷史?〉。《北海道新聞》2008年6月7日。

「先住民族サミット」アイヌモシリ2008事務局編

2008a 《「先住民族サミット」アイヌモシリ2008/2008 Indigenous Peoples Summit in Ainu Mosir》。札幌:「先住民族サミット」アイヌモシリ2008事務局。

2008b 《「先住民族サミット」アイヌモシリ2008/2008 Indigenous Peoples Summit in Ainu Mosir報告集》。札幌:「先住民族サミット」アイヌモシリ2008事務局。

竹內涉編著

2004 《野村義一と北海道ウタリ協会》。東京:草風館。

社団法人北海道ウタリ協会編

2001 《国際会議資料集:1987年~2000年》。札幌:社団法人北海道ウタリ協會。

季亞夫、島秀

2010 〈北海道代表訪臺 盼雙方交流〉。臺灣原住民資訊資源網:重要新聞,http://www/tipp.org.tw/formosan/news/news_print.jspx?id=20100117000023,2010年10月5日上線。

財團法人愛努民族博物館編

2008 《愛努的歷史與文化》。白老:財團法人愛努民族博物館。

結城庄司

1997 《チャランヶ結城庄司遺稿》。東京:株式會社草風館。

謝世忠

2009 〈互いを思い、互いを知る—台湾原住民とアイヌ民族の「第四世界」での出会い〉。森若裕子譯。《交流》825:39-41。

2013a 〈鬚髯的能與藝:北海道愛努族的兩性與儀式〉。《民俗曲藝》182:99-148。

2013b 〈「挫敗」、「歧視」與「控訴」的永續言說:北海道愛努族人的第四世界參與〉。《文化研究》15:432-453。

2017 〈展示建物與祭儀空間的神聖轉位—無土無村無屋無節慶之當代北海道愛努族的認同機制〉。《文化研究》24:81-116。

2020 《參與者的學術接觸—人類學倫理的實踐與躊躇》。臺北:國立臺灣大學醫學院。

2022 〈文化認同抑或民俗殘存?—日本北海道愛努民族的迎接新卷鮭儀式〉。刊於《臺灣放眼亞洲北東南—族群文化論集》。謝世忠編,頁101-116。臺北:秀威。

Bukh, Alexander

2010 Ainu Identity and Japan’s Identity: The Struggle for Subjectivity. The Copenhagen Journal of Asian Studies 28(2): 35-53.

Cheung, Sidney C. H.

2004 Japanese Anthropology and Depictions of the Ainu. In The Making of Anthropology in East and Southeast Asia. Shinji Yamashita, Joseph Bosco and J. S. Eades, eds. Pp. 136-151. New York: Berghahn Books.

Clercq, Lucien-Laurent

2017 The Ainu, Indigenous People of Japan, Facing the Challenges of Identity Reconstruction. GeoAtlas, https://www.gis-reseau-asie.org/en/ainu-indigenous-people-japan-facing-chllenges-identity-reconstruction, accessed March 4, 2023.

Friedman, Jonathan

2002 Globalization and Localization. In The Anthropology of Globalization: A Reader. Jonathan Xavier Inda and Renato Rosaldo, eds. Pp. 233-246. Malden, MA: Blackwell Publishers.

Hanihara, Kazuro

1990 Emishi, Ezo and Ainu: An Anthropological Perspective. Japan Review 1: 35-48.

Ohnuki-Tierney, Emiko

1998 A Conceptual Model for the Historical Relationship between the Self and the Internal and External Others: The Agrarian Japanese, the Ainu, and the special-status People. In Making Majorities: Constituting the Nation in Japan, Fiji, Turkey, and the United States. Dru C. Gladney, ed. Pp. 31-51. Stanford: Stanford University Press.

Siddle, Richard

1996 Race, Resistance and the Ainu of Japan. London: Routledge.

1997 Ainu: Japan’s Indigenous People. In Japan’s Minorities: The Illusion of Homogenity. Michael Weiner, ed. Pp. 17-49. New York: Routledge.

Sjöberg, Katarina

1993 The Return of the Ainu: Cultural Mobilization and the Practice of Ethnicity in Japan. Switzerland: Harwood Academic Publishers.

Yamada, Takako

1997 Gender and Cultural Revitalization Movements among the Ainu. Senri Ethnological Studies 56: 237-57.

2003 Anthropological Studies of the Ainu in Japan: Past and Present. Japanese Review of Cultural Anthropology 4: 75-106.