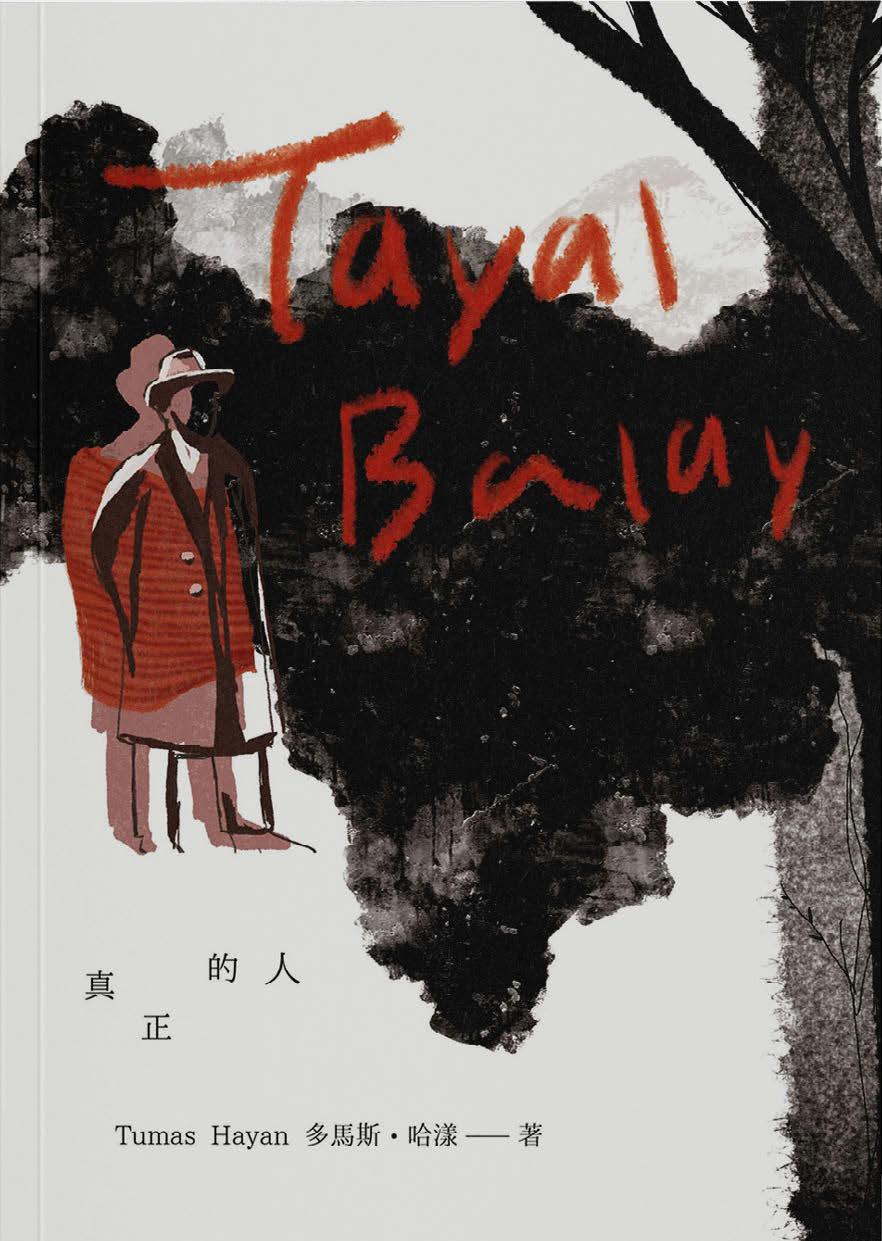

《Tayal Balay真正的人》

新書視窗

第56期

2023/08

文/孫大川 paelabang danapan

孫大川 paelabang danapan

山海文化雜誌社總編輯

作者:Tumas Hayan多馬斯.哈漾(李永松)

出版社:山海文化雜誌社

出版日期:2023年4月

ISBN:978-986-81972-1-3

追問什麼是「真正的人」,就是追問什麼是真正的泰雅(Tayal);這不只是多馬斯個人的問題,更是縈繞在當代原住民靈魂深處的追問。

呈現在讀者面前的這一部新作,便是多馬斯夾雜著自己成長的經驗和部落的巨變,對上述問題的反省與答覆。故事的軸線橫跨1907年的枕頭山戰役、白色恐怖到當前族人面對的困境和苦難,乃大嵙崁流域泰雅族人的百年紀事。

故事分為兩部曲,藉兩起意外死亡的事件,進入幽靈和幽靈之間的對話,來回穿梭在不同的時空,以魔幻、荒謬的手法,藉著一幕幕「手機」呈現的影像,反覆追問、爭辯什麼是真正的泰雅(人)這個主題。首部曲的主角獵人瓦旦,和年紀略長的舅舅巴杜一同上山打獵,行進間雖努力執守獵人的Gaga,但一路上遭遇的現況,卻與傳統的訓誡大相逕庭。他們先遇到上山搜尋失蹤登山客的警察,不得不迴避躲起來,因為現在山林已經是國家的了,規範它的不再是Gaga,而是《森林法》、《野生動物保護法》和《槍炮彈藥刀械管制條例》。對處處拿出祖訓當話的瓦旦,巴杜不耐煩的說:

「瓦旦,你看,這座山現在是搜救隊的主場,根本沒有我們存在的空間。」

「你那麼認真幹嘛?我們現在只是小偷,來偷國家的東西那麼難嗎?」

「瓦旦,你說的都對,看看我們現在躲在山洞的樣子,他們有哪一條法律承認我們的Gaga,我們打得過人家嗎?你說的莫那.魯道打贏日本了嗎?瓦旦,時代不一樣了,泰雅族還有人相信Gaga嗎?你說我們的Gaga值幾個錢?能讓我們上大賣場買東西、車子加油嗎?法官相信我們泰雅族的Gaga嗎?」

「老實跟你說,這些來山上的老闆都是有錢有勢,現在我們看到的山,已經不是我們百年前祖先看到那片原始的山林了。」

這就是瓦旦面對的問題,他困擾著要怎麼樣成為一個真正的人(Tayal)?隨後,瓦旦為了撿拾祖靈賜予的禮物—白面鼯鼠—攀附的樹枝斷裂,墜落山谷而身亡。他的問題交給自己的幽靈,踏上魔幻的旅程,繼續追問。

獵人瓦旦的幽靈,第一個遇到的「老幽靈」,是一位穿著一襲不合身舊式西裝的老人,從後文來看,他是大嵙崁武裝衝突拉號部落領導人烏霸赫之子,影射白色恐怖時代被誣衊槍決的樂信.瓦旦,這位老幽靈才是整部小說兩部曲故事的串聯者,是真正說故事的人。老幽靈透過「手機」,讓獵人瓦旦回顧了國中求學時的理想與抱負;最後還一幕幕地向他敘述了大嵙崁戰役烏霸赫率族人和日本守備隊長源五郎慘烈戰鬥的細節,強調保衛祖先的土地,乃真正泰雅人的精神。瓦旦的幽靈,也遇到了難產早逝的妻子吉娃絲,共同回憶了青少年時代和部落同學的種種遭遇;格格不入、無法適應的成長歷程,終於使一起成長的同伴們徘徊於失去方向、徬徨不安的邊緣世界。就像被山老鼠集團吸收淪為盜伐檜木的兩位年輕族人一樣,沒有了Gaga,無法成為真正的人(Tayal)。

小說的第二部曲,主角是飛行員瓦旦,漢光演習中不幸意外在山林失事。甦醒的幽靈,尾隨一位背著藤簍、穿著一襲不合身舊式西裝的原住民老人。和首部曲一樣,「老幽靈」用「手機」不但明示飛行員瓦旦已經死了,還透過螢幕讓他看到自己的部落和父母親年輕時候的樣子。

影像來到一群女工們彎著腰,把香菇菌塞在樹幹上密密麻麻的木洞裡。情節引出了小老闆「老黃」,及他對飛行員瓦旦的母親尤瑪的金錢誘惑。原來瓦旦的父親因案盜採木頭而入監,這是瓦旦一家人的隱痛,也導致少年時代的瓦旦在學校成了令老師們頭痛的人物。好在後來入了軍校,當了戰鬥飛行員,有了明確的國家意識,並認為不管哪一族都應該效忠國家和政府。為此,他和「老幽靈」之間還引發了爭執。老幽靈說:

「國家對我們的族群來說只是個代名詞,泰雅語裡面沒有國家這個詞啦!」

接著老幽靈拿出手機,強制飛行員瓦旦聆賞另一個和國家認同有關的故事。

故事的主角是卡曼之子瓦旦。卡曼原本是部落族人尊敬的高山國校代理校長,臺中師範畢業,因年輕時認識創立「臺灣蓬萊民族自救鬥爭青年同盟」的林昭明,而被羅織「匪諜」的罪名,判刑十二年,整個家族陷入生活與精神上難以言喻的困境和疏離感。林昭明是樂信.瓦旦的姪子,1952年以意圖顛覆政府的罪名判處重刑。事隔十四年之後,1968年卡曼卻因林昭明案的牽連而判處徒刑。判決理由存在許多不合理的疑點,但因戒嚴體制的影響,而無從申辯。手機影像顯示卡曼之子瓦旦六十歲時,在教堂遇一白髮長者,他將搜集整理有關卡曼判決厚厚一疊的檔案攤開,一一說明事件的過程真相。對照樂信.瓦旦、林昭明到卡曼的悲慘下場,顯然,國家之為物,終究不是泰雅精神可以依託的歸宿。

坦白說,閱讀多馬斯這部小說的過程充滿了挫折感,四個瓦旦:獵人瓦旦、飛行員瓦旦、卡曼之子瓦旦,加上影射樂信.瓦旦的老幽靈,他們彼此牽動,穿越時空、似真似幻、來去自如,讀者很容易在交織的故事脈絡裡迷路。不過,也正因為這樣,多少反映出作者多馬斯內心的猶豫與掙扎。創作期間輾轉六年,什麼是「真正的Tayal」之追問,一定擾動了作者存在的本體,而這是一個很難回答的問題。我們注意到整部小說對話的主角都是幽靈或幽靈的追憶,它根本是一部幽靈的對話錄。獵人瓦旦應該讀過一些書,對什麼是真正的泰雅有來自書本的知識和概念。但他生時不但被一起打獵的舅舅巴杜嫌,也被想開民宿的兒子奚落;死後,被老幽靈挑戰,還差一點和盜伐檜木的族人衝突。飛行員瓦旦生時因父親盜採木頭入獄,壓抑的屈辱感,造成他叛逆的少年性格。當了飛行員失事後,瓦旦的幽靈碰上了老幽靈,老幽靈劈頭就問:「你是タイヤル(泰雅人)嗎?」之後又問:「你相信自己是泰雅人嗎?」他雖以「保家衛國」為自己辯護,但老幽靈舉出卡曼之子瓦旦的家族悲劇,否決了飛行員瓦旦的證詞。那麼被影射為樂信.瓦旦的老幽靈自己呢?他死於非命(凶死),和獵人瓦旦的祖父、戰死於南洋的尤浩.瓦旦(Uhau Watan)一樣,都是無法走過彩虹橋的人,他們只能是森林裡到處遊蕩的幽魂。四個瓦旦,看來都無法成為「真正的人」。小說結尾,作者多馬斯給出了一個妥協、微弱且不明確的答案。飛行員瓦旦問:「這是我們泰雅族人的宿命嗎?」多馬斯藉老幽靈的口回答說:

「基本上,泰雅族有自己的生命觀,可是在現狀下,我們族群的生命決定在別人手上,就像你的生命是受強大的風暴跟機械失效所影響。不錯!你還嘗試讓飛機安全降落,你跟獵人瓦旦一樣為這塊土地努力過。」

然後,老幽靈站了起來,清了清喉嚨,用蒼涼的聲音吟唱泰雅族的〈安魂曲〉:

「……我是你們的祖先,變成山川大地的靈,在森林的每一處。……孩子們不要怕,……祖先一直都守護在你們身旁。」

什麼才是「真正的泰雅(人)」之所以很難回答,首先是因為它不是某種「外在」的「物品」,放在那裡等著你來拿;它是一種內在的價值召喚,引導你生發超越生物性存在的某種「嚮往」。它不是既成物,是終身以赴、死而後已的事。我們原住民大都是基督徒,套用《聖經》的話,即使是耶穌自己,釘在十字架上致命的最後一刻,仍不得不大聲呼號說:「厄羅依,厄羅依,肋馬,撒巴黑塔尼?」意思是:「我的天主,我的天主,你為什麼捨棄了我?」(15:34)換句話說,我們是否成了「真正的泰雅(人)」?乃「蓋棺」才可以「論定」的事;活著的時候,我們只能在「成為」(becoming)的旅途上,勠力前行。多馬斯調度四位「幽靈」來反覆反省這個「追問」,看來有他不得已的理由。用我多年前的講法說,這就是「死亡的敞開性」,「死亡」才是「意義」的開始。

其次,價值的嚮往也不能是掛空的「理想」或「理念」,它必須落入具體的時空,成為實踐的對象:走出「內在」,欲求「外顯」,因而有了種種生命姿態、人格表現、文化內涵與倫理規範(Gaga)。這也就是為什麼,獵人瓦旦不斷提出人類學家歸納出來的文化概念,想貞定「什麼是真正的泰雅」之原因。巴杜露骨的嘲諷和質疑,立刻讓我們理解到這些僵化的概念早已失去了活力。Gaga不是「功過格」,它必須回到內在的根源,和具體的現實對話,尋求新的活力。因此,什麼是真正的泰雅(人)?不能只從「過去」找答案,也必須向「現在」和「未來」開放。「Gaga」不是「教條」或「法律」,它是一種「宛在」,其現實性得由具體的個人,經由實踐,健動不已地去將它活出來。它是民族文化創造力的體現!

這樣的解讀,會不會違背多馬斯寫作的意旨呢?他創造出來的幽靈對話,彷彿一道光,解除了迷霧與韁鎖,讓我們有機會重新審視自己的傳統。