成為「原住民」:以高雄六龜布農人為例

本期專題

第56期

2023/08

文/林芳青、葉秀燕

林芳青 Lily Soqloman

社團法人台灣福田社會福利發展協會個案管理人員

葉秀燕

國立東華大學族群關係與文化學系教授

I. 前言

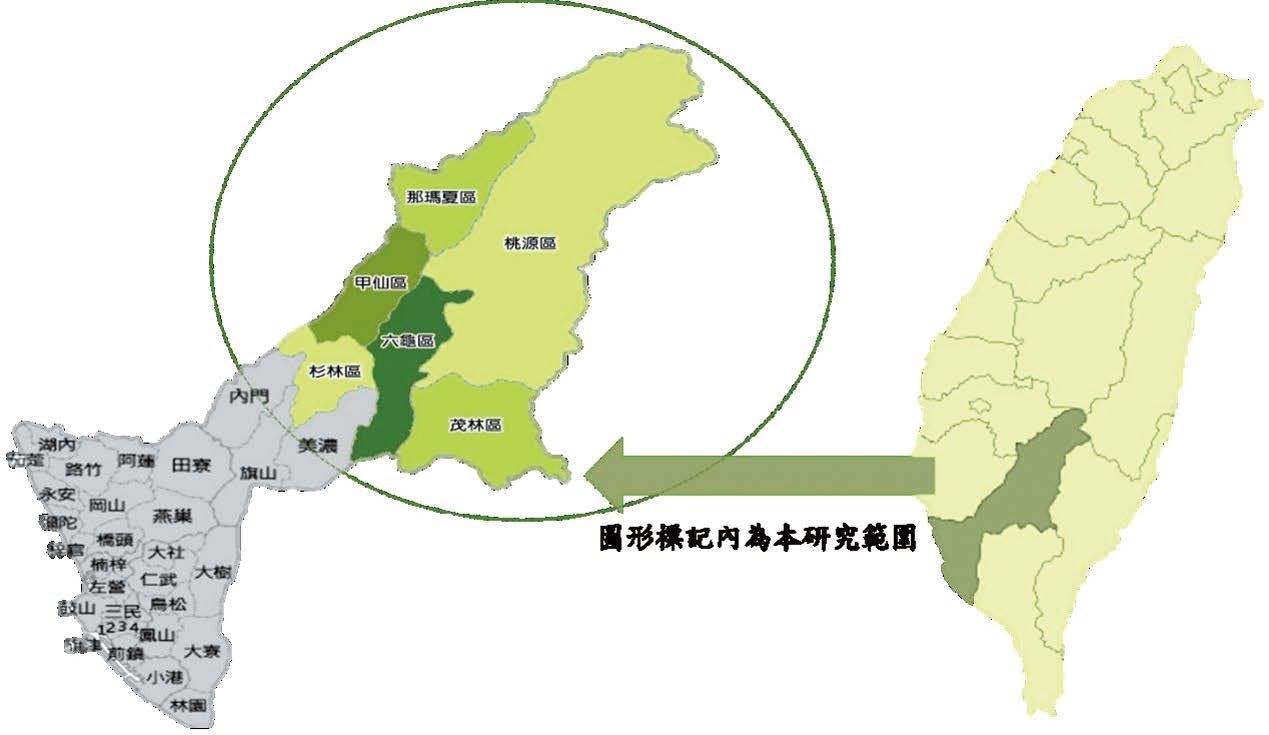

臺灣高雄六龜地區具有豐富多元的族群,它包含平埔大武壠族、拉阿魯哇族、卡那卡那富族、魯凱族、排灣族、布農族、客家人、閩南人及漢人。六龜以北及以東為高雄市唯三的原住民鄉鎮區:桃源區、那瑪夏區、茂林區,而與此三原住民鄉鎮交界的六龜區、甲仙區、杉林區(參見圖1)之人口結構則是由廣義漢人組成。在區域族群人口結構看似壁壘分明的六龜地區,現實生活實則是多元族群頻繁互動往來的場域,而如此多元族群匯聚互動現象是早自日治時期就已經存在的現象。

圖1 高雄市六龜地區與其周遭鄉鎮圖

(圖片來源:林芳青 2021:4)

在日治時期因林業開發及為控管原住民人口流動,日方特別設置「蕃產交易所」,限制原住民與漢人交易地點,並要求店家記錄交易品項和時間,位在六龜老街上的「稇源商店」,在日治時期即是日方指定的「蕃產交易所」。在〈高雄市立歷史博物館典藏稇源商店六龜支店暨洪家家族文書史料介紹〉(莊建華等 2019)一文中說明,當時日方為加速山林開發樟腦業發展與管理原住民,先後設立撫墾局和蕃產交易所為穩定「蕃情」,希望透過限制物產交換的方式,達到控制原住民的目的,在漢人所經營的稇源商店(參見圖2)原住民可以用山產換取生活所需的食用鹽、火柴、酒、毛線、飾品等物,交易過程需在警察官吏的監督下進行。另外也規定店家須為按照前來交易的原住民,提供適當的接待與住宿服務,嚴格的監督原住民的行動,日方希望藉此指定交易所達到「撫育」、「控制」的目標。直至今日的六龜仍是鄰近原住民鄉鎮購買生活用品的場所,即使當地商業發展規模不大(參見圖3),但是對於六龜鄰近的山城來說,它可算是該地區教育、經濟、醫療的中心,且也吸引不少原住民族到六龜置產或租屋,六龜在經濟、社會和文化的重要位置,由此可見。在這樣多元族群交會,社會交流互動密切的區域,生活在此的「原住民」又如何形塑其自我族群的認同與展演當代族人的多元樣貌,是本文探討的主要課題。

圖2 六龜稇源商店漢人經營者─周蘭與原住民合照

(圖片來源:高雄市立歷史博物館 2019)

圖3 六龜稇源商店現況

(圖片來源:林芳青攝,2023/8/8)

本文討論成為六龜地區「布農人」種種歷程敘事及其社會意義。運用Maurice Halbwachs(2002[1925])強調社會脈絡和個體的「歷史記憶」、「個人生命記憶」是互相影響,主體理解社會和建構自我的記憶,與其所處的時空環境和社會背景息息相關。如在《論集體記憶》一書中Halbwachs舉例「美國獨立紀念日」成為美國人的集體記憶,是經由閱讀、口耳相傳、紀念活動或是節日活動維持和繼承記憶,若社會儀式消失共同歷史記憶也會逐漸被人們遺忘;另一層面個人生命記憶,則藉由與共有記憶者相處接觸,在他人的記憶支撐自己記憶以延續與保存個人生命記憶,一旦和共有記憶者減少接觸失去聯絡,與其相關的個人的生命記憶也會逐漸消去。也就是說歷史記憶和個人生命記憶,在與社會共有、與他人共享的歷程中維持和延續。

同樣關於記憶,Cattell and Climo(2002)認為,記憶是認同與認知的根本,缺乏記憶我們無從區辨差異,沒有記憶我們無法認知家庭和族群,他們進一步指出記憶賦予生活意義,從記憶中我們才能認知自己是誰,並直指:「記憶是自我和社會的基礎」1(Cattell and Climo 2002: 1),該文後續闡述人類若沒有記憶就無法生成「自我」,且不會滋生認同感。人們也依據各自不同的記憶,建構與豐富自我的生命蘊涵。缺乏記憶,世界也不再具有意義,因為人類不能夠記得過去或是創造新的記憶來維持自己的生活意義;缺乏記憶,團體無法和從其他的群組中被辨識出來,不論是家庭、族群、政府、制度以及任何組織群體,更不會知道應該如何與人合作、協商或是競爭。人類仰賴記憶解決和完成生活中最簡單到最複雜的事物,同時也必須依靠記憶賦予我們生命意義。記憶曉諭人們「我是誰」、需要什麼、如何與他人相處以及我們歸屬何方。因此,「記憶」區辨並且形構「我群」與「他者」間的差異和邊界,依循著差別記憶,人們聚集並組成團體,團體各自滋養族群意識和發展團體文化記憶。綜合Halbwachs(2002[1925])與Cattell and Climo(2002)的記憶觀點,可以發現社會脈絡、個體記憶以及自我認知三者,是族群認同迴路裡的重要節點,也是本文所聚焦討論的主題。

II. 研究取徑與方法

本文以高雄市六龜區為主要研究場域(參見圖4),聚焦在此地區生存的原民族群經驗,藉由敘事探究與主題式訪談蒐集資料,匯集編織六龜地區「成為原住民」多種認同的紋理與歷史的變遷。謝世忠(2017)《認同的污名》談臺灣原住民土地流失與族群地位的變遷,並討論臺灣原住民從中國明代以降,被稱為「東番」或「番」,而在日治時代「吳鳳」故事被編入教科書,塑造原住民需被教化的野蠻形象,再加上日本與國民政府的同化手段,破壞原住民群體的社會文化功能,引致族群成員對自我族群失去自信。這兩者分別以外省人和原住民為主體,脈絡化兩大族群在臺處境認同的現象轉變,從該論述中不難發現「族群身分」、「族群認同」與社會建構的連帶關係。

圖4 六龜聚落現況

(圖片來源:林芳青攝,2023/8/8)

另外,陳緯華和張茂桂(2014:54)提醒若將集體概念如「外省人」、「原住民」、「新移民」看作是某種集體類屬,容易忽略群體內部多元的差異性,而內部主體創造與改變的能動性,以其擴展的文化意義,時常被遺失在族群研究中。也就是說,人們的歷史背景、社會環境、日常生活、文化實作都是形成認同意識的因素,也不能化約戰爭、遷徙、現代化等歷史事實,在社會建構的臺灣四大族群「原住民」、「客家人」、「閩南人」、「外省人」架構下,其內部包含相當程度的歧異性,而這樣的差異與複雜意義容易在族群研究中被約化或漠視。

事實上,「原住民」涵蓋區域、文化秉性的不同,以及世代、社會階級和性別,這些身分座標交織形成各自的社會位置,同屬「原住民」、「布農族」可能有著類似的歷史經驗、血緣或文化身分,但在人生的旅途可能遭遇截然不同的際遇。而「族群認同」有趣的正是它並不是、也不具有某種純粹的本質,等待我們去追尋,族群成員可能背負著類似的歷史傷痕而互為命運共同體,可其間還是存著各種性質的差異。在族群認同研究中,對於內部的多重性、分殊性較少被細緻的書寫和呈現,該如何在既有的原民認同視角,揭露原住民內部認同的重疊與流動性?

本文藉由不同世代在六龜生活的布農人,透過遷移的經驗、社會記憶的敘事,銜接不同世代對族群認同的主體經驗敘述,同時也透過史料、論述、二手資料分析及第一作者的族群身份認同敘事,重新理解與重構「成為原住民」的族群認知,呈現臺灣原住民認同蘊含的文化意義,並梳理其敘事生命力量和族群內部重層、流動、迴盪的認同策略。以下為本文主要報導人之基本資料及其族群和背景簡述。本文報導人的資料皆獲得其個人的同意公開,但為保護受訪人,本文之分析敘述採取化名,也得到報導人之同意。

表1 本文之主要報導人2

III. 集團移住與六龜布農人的遷徙

本文接下來由日本殖民的脈絡,呈現六龜區域的田野史料、背景及原住民的處境與遷徙的樣貌。聚焦布農耆老報導人敘事中「集團移住」與「疾病爆發」的重要歷史事件,和該年代長者的難以抹滅的集體記憶,循著時序接著討論二戰結束國民政府來臺後的,社會婚姻買賣與原住民社會間的互動關係,最後討論雙重族裔及其文化族群認同間的微妙關係,讓我們看到成為「原住民」路上的艱苦與不同努力。

1895年臺灣正式由日本政府統治,伊能嘉矩(1997)《臺灣蕃政誌》指出日本政府初期主力討伐平地區域的抵抗勢力,再加上日方對臺灣「蕃地」的掌握度及認識不深,前期採用懷柔撫育理蕃手段,並延續前朝清政府時期的「理蕃」政策,例如成立撫墾局、設置隘勇線、指定交易所、開辦蕃地教育,及開闢理蕃道路。直到臺灣平地區域抗日活動稍漸平息,1906年後日本理蕃政策進入威壓時期,更在1909年日本總督佐久間佐馬太頒布《理蕃事業五年計畫》,內容包含沒收原住民槍枝與彈藥、擴張隘勇線、設立駐在所、開拓蕃地道路,藉此企圖以武力迫使全臺境內原住民降服(臺灣總督府警務局 1998:7)。實際上理番政策執行並未如日本政府預期中的順利,布農族學者海樹兒,犮剌拉菲在《布農族郡大社群部落史研究》中(2018:194-229)指出,自1919年起日方開始小規模的蕃地集團移住,後因1930年爆發的「霧社事件」,官方採用更為積極的理蕃方針,於1934年提出《蕃人移住十年計劃書》,此後日方以集團移住的方式,開始以大規模實行以分化原住民聚落社群勢力。

根據本文報導人現年86歲大燕的敘事,她提及自己出生於在現今高雄市與臺東縣接壤的馬里山區,日本總督府頒布《蕃人移住十年計畫》的規劃下,她們被迫離開從小生長、耕耘的土地馬里山,國家力量介入馬里山聚落,當地居民被有計畫的「集團移住」到現在那瑪夏地區開展新的生活:「因為那個日本人叫我們說不要在馬里山,要搬到那瑪夏那邊」。移住政策顯露日本殖民與經濟發展的目的,藉由移住計畫能夠將深諳叢林地形布農游擊戰士放置到陌生環境,減少日本軍隊與原住民駁火時的不利條件,同時也藉大規模原住民人口遷出,方便日本方進駐山林砍伐珍木資源。鄭安睎(2010:25)探討原住民的山林智慧與官方山林開發政策,該文中說明過去日治時期日方透過「集團移住」試圖改變山區人們生活與秩序,真正的目的除了有效的管理原住民,更看重的是開發山林資源,改變人民的生活只是對外宣傳的官方說辭。同樣原本居住在馬里山被迫遷移的報導人大聖則指出:

日本人一看布農族到處那個雄壯啊,專門殺別的地方,太厲害了,所以把布農族分開,一部分遷到桃源這邊,一部分遷到三民鄉(那瑪夏)。(2016年8月21日訪談紀錄)

大聖點出布農族強壯、善戰以及擅於山林生活的族群特性,使得日方不得不逼迫布農人遷移。布農人被迫遷移的歷史事件,不僅造成馬里山布農人的大規模移動,它同時也分化布農族的氏族力量。上述兩位耆老報導人在訪談過程皆提到,過去的布農人遷徙習慣,同氏族會同住在一個地方,並且一起移動,但是日方的移住政策,何去何從已不是大燕與大聖氏族內部自決能夠決策的事情,取而代之的是殖民者的命令與統治。黃應貴(2006:93-94)同樣認為移住政策分散族群內部勢力,在《布農人》一書中直指「集團移住」衝擊布農族原有的氏族制度,移住政策將不同來源的布農族人集中一地,使聚落內部產生嫌隙而無法團結抵抗日本統治。葉高華(2016:125)更進一步指出,日方將部落遷移至山腳地帶不只是便於統治管理,同時也導致原住民關係的裂解,其一是部落內部分割,其二是與親密往來的部落分離。

關於日治時期的「集團移住」理番政策,李文良(2001)《帝國的山林:日治時期臺灣山林政策史研究》博士論文,對日本總督府「存置林野」與其企業如何進入臺灣山林有詳細的探討。他主張取得蕃地資源是日本「理蕃」政策的首要目的,但是開發山林資源的前提必須先控制「蕃人」行動,因此日本政府設立和制定撫墾署、隘勇線、劃分官有林野、集團移住等理蕃政策,逐步侵占原住民故有生活領域,掠奪臺灣森林資源並開拓樟腦事業。何佳龍(2020)碩士論文研究東臺灣日本時期的開發政策,以農業經濟的角度,討論日本集團移住、蕃社配置以及農業授產殖民策略對原住民傳統文化衝擊。他認為「集團移住」和「蕃地稻作」是以經濟為手段達到「征服」手段,移住和授產稻作使原住民遷徙至低海拔和平原區域,並輔導「蕃民」栽種水稻,變相地將「蕃民」轉換成日本帝國下的農業勞動力,同時也更容易掌握和控制原住民反抗勢力。

回到本文報導人的記憶,被集團移住至那瑪夏的原住民,迎接他們的不是安定的農忙生活,接踵而至的是另一道更為艱困的生存難題。1900年代臺灣爆發瘧疾疫情,由於當時的醫療系統與交通網絡未如當代發達與便利,再加上被殖民者的「次等公民」形象,即使當地有醫療資源,當時的原住民或臺灣人也不會是日方醫療體制優先照護的對象。在范燕秋(1996:159-160)〈醫學與殖民擴張:以日治時期臺灣瘧疾研究為例〉一文提及,日本治理初期,在臺日本人致死原因瘧疾排行第一,且每年因瘧疾而死亡的人數為300以上。在1908年的《臺灣日日新報》也曾以「予等從來若見甲仙埔三字,每有如見瘧疾代名詞之感」形容甲仙,可見日治時期瘧疾在甲仙一帶極為盛行,疾病不僅對人的生命造成威脅,它也是造成原住民人口流動因素之一。

本文女性長者報導人大燕的敘事中,挾帶著不太情願與不捨心情離開馬里山區的大燕一家人,落腳那瑪夏後沒有太多喘息的空間,即刻又必須面對另一個生活難題,關於那瑪夏瘧疾疫情的緊張的情景她是這麼回憶說道的:

我們那時候一個部落喔,每天生病,不知道什麼病啊,一下子發燒、一直吐,死掉,馬上就死掉,還有就是一粒一粒紅紅的發燒死掉。(2017年1月23日訪談紀錄)

大燕心有餘悸地描述感染瘧疾的病徵,同時她表示當時自己的母親,非常擔心她感染瘧疾,因此用許多布料將她層層包覆著,並堅持不讓年幼的她出來活動,希望藉著布料的厚度阻隔病菌的侵襲,似乎裹布的層數象徵著母愛有多深,而她大燕幸運地在那場疫情中生存下來。由於瘧疾的危險性震驚當時的大燕一家,所以她們想著逃離那瑪夏:

搬到那瑪夏那邊喔,在那瑪夏沒有幾個月,那邊的人都生病……結果我爸爸到那瑪夏接我們回來,回去到二集團3,不能到馬里山因為太遠了,我們的舊部落(馬里山)太遠了。(2017年1月23日訪談紀錄)

面對日方移住政策的威逼和疫情肆虐的存亡之際,馬里山的家仍是第一首選的避難所在,隱約透露其一家人對馬里山這片土地有著濃厚情感與緊密的牽連。就她的概念來說,馬里山是一座山、是一個聚落,更重要的是—它是我的家。因日方的林業事業進駐該山區,這個「家」注定是不能回去的,退而求其次選擇逃到隔溪相望馬里山的二集團聚落低調的生活著。

同樣經歷瘧疾肆虐的男性報導人大聖回憶起小時候與家族一同與逃離疫區經歷,他靜靜地回憶說道:

那時候生很多瘟疫,一天要死2個、3個的好可怕。你要走可以,你要偷偷摸地走……他們就三更半夜就走了,跑回來,跑回到馬里山,回到馬里山被多納人4知道啦,因為我媽媽是酋長的女兒,最小的女兒,以前的習慣是不工作的,公主啊,不工作的,那知道她這樣翻來翻去時候,看她可憐啊,他們就經過部落會議以後,叫他們,我們請他們來,所以我們家族,整個家族喔,不是1個2個,20幾個家族給我們土地、給我們獵區、給我們河流、給我們那樣、這樣的工作,我們才搬來這裡(高雄市茂林區)。(2016年8月21日訪談紀錄)

從大聖的敘述反映當時殖民政策與疫情的緊張氛圍,日方讓你搬家就得搬家,即使當地疫情情勢嚴峻,被移住者沒有居住安全的選擇權最後只能用逃的。與日本殖民手段形成強烈對比的則是,原住民族群社會組織。他的魯凱族祖父透過部落會議與茂林當地魯凱族人溝通討論,能否接回自己已結婚的小女兒回到茂林生活,經由部落會議的機制同意大聖祖父的提案,與此同時該魯凱社群也慷慨提供土地、獵區、水源和工作機會給大聖的家族,展現原住民族之共享精神和跨族群共同在六龜地區生活的現況和樣貌。

1930年代左右出生的報導人大燕和大聖,兩位耆老敘說自我生命經驗時,不約而同的都是從被迫離開馬里山「集團移住」的故事說起。日本後期的「瘧疾肆虐」與「集團移住」成為兩位報導人敘事中的指標性事件,就Halbwachs(2002[1925])《論集體記憶》論點,他認為記憶屬個人也屬社會,對於當時期的布農人來說,「疾病」的橫生使所有生活在疫區的族人隨時有喪生的風險,移住政策使馬里山布農族人失去土地使用權,也阻斷布農人「回家」的可能性。同時也改變布農人的生活空間及生活方式,瓦解布農族原有的家族文化特性。高雄馬里山布農人因「集團移住」生活上失去依附的土地,而文化上氏族群體被分裂,這樣的景況象徵著日本政府的控制權力,已凌駕馬里山布農人對生活自決,也隱喻著馬里山布農人被日本殖民的序幕已被揭開。「疾病」與「被遷移」成為日本後期、民國初期高雄地區布農人共有的集體記憶。於此參照范燕秋(1999)〈疾病、邊緣族群與文明化的身體:以宜蘭泰雅族為例(1895-1945)〉研究,則也可說「疾病」與「移住」不只是布農人的記憶,而是日本後期、民國初期臺灣原住民族人共有的「集體記憶」。臺灣在1945年政權由日本總督府移轉到中華民國執政,在1940年代後出生的報導人的敘事中,受日本殖民的記憶不再是他們講述的重點,取而代之的是國民政府對原住民政策,以及原住民、漢人的族群互動經驗。就臺灣社會來說1940年代執政權轉移,也是臺灣人民集體記憶的分水嶺,關於日本殖民經歷在隨著時間推演,日漸在後輩回憶中不再被提起,關於日本殖民記憶在世代間出現斷層。

此外,日治時期著重開發樟腦林業所出現的「經濟性移民」(引自張素玢2001),也是六龜地區族群移動遷徙的主因(參見圖5)。本文1960年代出生的男性報導人阿議,也提起自己的家族原是新竹的客家人,他們經過不斷的向南移動而來到高雄桃源區定居:

就我個人來講我的系統應該是客家系統,我們在高雄目前在這個桃源區我們算是第五代,我最認得是這樣,但是我們的祖先是從新竹竹北這樣下來,然後到了大概南部也有一點點時間啦,就是我們講西拉雅族那個地方有落腳過,最後在第三代,大概第三代的時候那個祖先就已經在六龜了。(2016年7月8日訪談紀錄)

阿議表示自己祖先很可能是因為早期的樟腦事業,輾轉來到高雄山區,儘管家族發生遷徙的當下,阿議可能尚還年幼甚至是未出生,不過透過家中長者的記憶轉述,後輩對過去發生之事件仍可以描述的歷歷在目,就如同Marianne Hirsh(2012)提出世代間記憶的流動是重要的,並提出提出「後記憶」(postmemory)概念。Hirsh的「後記憶」描述「『後面世代』與前面世代的關係,這些關係涉及其面世代個人的、集體的及文化的創傷」(Hirsh 2012: 5)。她進一步討論二戰猶太倖存者及其後裔對戰爭記憶的連結,認為前世代的個人、集體創傷記憶和經驗是能夠被傳遞的,在後世代的成長過程中,前世代經由敘事、圖像和行為將深刻的記憶與情感傳遞給後世代,同時也主張「後記憶」與過去的連結不是透過「回憶」來實現,而後世代經由想像,在前世代的敘事與自己的記憶重組後,似乎前世代的經驗也成為自己的記憶,過去曾發生的事件,其影響一直持續至今(Hirsh 2012: 103-128)。也就是說,過去的經驗、悲傷、是能夠藉由一張相片、某種行為或敘事等方式,由老一輩傳承給下一代,也因此口述歷史或生命敘事對於沒有文字的原住民是重要文化資產和歷史(參見圖6)。如同本文報導人大燕、大聖,日治時期的「集團移住」政策施行時他們尚還年幼,不過在其敘事裡對於從馬里山被迫遷移至那瑪夏,又因疾病而逃離那瑪夏的記憶,在他生成長過程中,因為老一輩口述故事,使得他們對在自己未出生或年幼的過去,也能夠形容的繪聲繪影,「後記憶」生命敘事的重要性也具體的呈現於本文的分析與討論。

圖5 六龜池田屋。六龜池田屋建造於日治時期,當時因採樟事業盛行,開發樟腦事業與當地原住民偶有衝突,日方為控制異議者,故增派警力進駐,池田屋當時主要為接待日本軍警的宿舍。

(圖片來源:林芳青攝,2023/8/8)

圖6 本文主要報導人大燕親手編織的布農網袋。大燕說右上角有蘋果造型的袋子,是為其孫女特別設計編織的。

(圖片來源:林芳青攝,2017/1/23)

IV. 戰後中華民國政權來臺與原漢通婚社會結構的變化

隨著美軍在日本廣島、長崎落下兩顆原子彈,二戰終於走向尾聲,在臺灣這片土地日本方開始撤僑,而國民黨軍則從中國撤軍來臺並接管臺灣,在一波撤日僑、遷入中國民國勢力政治換血後,臺灣從戰敗國搖身一變成為戰勝聯盟的一方。當時的中華民國勢力來臺,對臺灣島上的某部分人來說,是喜迎同胞、同文又同種的一家人來此地;若以原住民的立場而言,身為戰勝或是戰敗國社會位置依舊不變,仍然還是被統治、被壓抑的群體,簡單來說,就只是換個政權治理。另外,1940年代國民黨由中國撤軍來臺,大規模人口移動,為臺灣社會注入許多男性人口,再加上當時的政府提倡「反攻大陸」、「解放同胞」,軍人需保持隨時備戰狀態,政府特下「禁婚令」使軍隊在戰場上無後顧之憂(遷臺歷史記憶庫 2017)。該禁婚令直到1959年才解除,導致1960年代後臺灣出現的「老夫少妻」、「婚姻買賣」社會現象。

1940年代中後期,中國國民黨政權勢力移轉來臺,同時伴隨著大量的國民政府軍隊移民潮,本文部分報導人的父執輩,就是當時跟隨國民黨軍遷徙來臺者,再加上1968年南部橫貫公路開闢動工,當時的六龜地區匯聚許多榮工加入開墾,且六龜區的「中興社區」眷村(參見圖7、8),正是1984年上映電影《老莫的第二個春天》拍攝地點,電影敘述老莫好友常若松的鼓吹下,賣掉自己半輩子存下的金飾,娶回一名「玉梅」的原住民少女為妻,由於年齡上差異有若父女的差距,在生活上難免出現隔閡與誤解,不過日常的衝突在彼此磨合之下被理解與互相包容。該電影的另一支線故事則是老莫好友常若松「買」來的原住民少妻「瑪娜」,因無法適應「老夫少妻」生活發生的碰撞,時常在外玩樂最後染梅毒而自殺身亡。姑且不論電影裡的族群形象設定,這部電影確實反映1960年代,臺灣外省兵與原住民女性通婚的社會現象,這也正是本文主要報導人自強和Sina父親人生的縮影。

圖7 六龜中興社區圍牆塗鴉,帶有軍事色彩的圍牆塗鴉,也凸顯中興社區眷村的色彩。

(圖片來源:林芳青攝,2023/8/8)

圖8 六龜中興社區圍牆塗鴉,帶有軍事色彩。

(圖片來源:林芳青攝,2023/8/8)

報導人自強表示,父親是來自中國福建閩南人,因戰爭的緣故隨軍隊遷徙來臺。他的父親當時參與南部橫貫公路的開闢,後定居於南橫路的布農族部落,並與當地布農族女子結婚:

我爸爸是榮工處,就是那種從大陸戰爭遷徙過來,然後他就是當初這個南橫公路在蓋,他就跟著榮工隊到這邊,然後所以才在這邊定居跟我媽媽結婚,年齡差距大概差了30多歲。(2018年8月10日訪談紀錄)

1940年代國民政府來臺後,外省人與原住民通婚是常見的社會現象,其中本文有三位報導人,自強、Sina即是外省與原住民通婚的第二代。自強的父親隨著榮工隊開闢南橫公路,工程結束後索性留在當地開雜貨舖,並與當地的布農族女子結婚。自強說明當時的原住民經濟狀況普遍不佳,所以有些家庭希望透過和外省人榮民通婚,藉此改善家庭經濟狀況。他也坦然地表示,改善經濟是父母結婚的重要原因之一,並娓娓的說道:

當初原住民的生活其實就比較[困苦],在那個年代比較不OK,那外省人都還有一定的積蓄,就是一定的能力,那時候外婆就想說把我媽媽嫁給[外省人],看能不能改善家庭環境,那時候我媽媽還蠻年輕的,那時候才未成年,所以他們就是這樣子結婚。(2018年8月10日訪談紀錄)

「通婚」是造成原住民族群揉雜的主因之一,通婚家庭使他們的二代有機會接觸不同族群文化涵養或是「族群掙扎」的困惑。本文報導人自強主述在通婚家庭之下,他的族群身分一直都是令他感到困擾和辛苦的。他說,即使他認為自己是布農族人,在族群互動經驗裡,他隱約都能察覺自己不是完全的族群參與者。這樣的現象提醒我們,族群認同存在至少兩種層次的認同政治,一是「內在個人」自我認可,另一部分則是「外在社會」對個體的接納或排除。這也是本文所要強調的,每個「成為原住民」的認同行動中,不僅是個人的族群情感趨向和身分認知,它同時也需要被外在社會承認,集體或社會所表現的「認可」或「排除」意識形態,對族群內的個人認同具有一定程度的影響。在自強族群經驗中,他察覺即便自己相當肯定且認為「我就是布農人」,他也明顯地感受自己和在地布農族人之間,始終隔著一堵「純正血緣」才能通過地無形圍牆,這也凸顯「血統」確實是社會分類族群的重要根據之一:

閩南人他就是還是會把他當作外族群,就像我現在在部落一樣,其實布農族,就是我們這邊的居民,他也不會把他當作布農族,哪怕你會講母語,哪怕你有一半血統,他還是會認為你不是布農族。(2018年8月10日訪談紀錄)

自強的說明,顯示了內部族群的認同仍是重要的,如Nancy Fraser(2009[2001]: 36)主張,肯認是一種社會地位的現象,在某文化價值制度之下,被視為「同等之人」的社會行動者,具有相等的地位,且在社群互惠的彼此肯認;反之,當社會行動者遭排除或被看作是他者,這些行動者被認為是「誤認」,且在該社會互動裡,他們不是完整的參與者。在自強的敘事裡,揭露異族通婚後代,即便自我肯認是「自己人」,族群身分還是會受到外在社會的排除或不承認。報導人自強的族群處境,同Fraser所提「誤認」情形,即使他為自己身為布農人而感到自豪,但是在布農族的社群互動裡,仍能察覺自己不是完全的族群參與者,這種「自認」與「他認」的矛盾與掙扎,常是「成為原住民」過程中常見的「痛苦」與「無奈」;這般的愁緒並不是自強個人產生的多愁善感,這種不確定的焦慮感同樣也發生在移民、移工與經歷離散者身上,例如越南裔美國籍導演與作家鄭明河(2013[2010])在《他方,在此處:遷居、逃離與邊界記事》一書中記錄她以不同身分如:外國人、遊客、移民、難民的不同角度身分跨界旅行,並檢視與梳理自己在旅行、移動甚至是流亡行動中交織繁雜的文化意義,並在書中寫道:

外來者所帶來的,只是某種形式的外:而那些自認是內部之人,出於習慣,從不肯把這樣的外當成自己的內來認真看待。(鄭明河 2013[2010]:67)

然而,族群認同的困惑和身分認知落差,不只是通婚家庭二代的會面臨的課題,與自強相對的例子則是第一作者本身,在他人眼光中是個擁有「純正血統」的布農人,由於過去的家庭糾紛造成的人倫悲劇,讓她不願意向血親上的「布農族」靠攏,即使肯認自己屬於臺灣「原住民」中的一員,不過由於對家族親戚的不信任感,使她的心理上實則「不情願」成為「布農人」。此現象可分為兩個層次討論,首先因居住環境和求學背景與原生族群文化疏離,在生活圈極少遇見布農人或是其他原住民;另一方面則是過去的家庭悲劇事因,導致她相當不信任有血親關係的「親戚」們,也因為過去的創傷記憶使現階段的她不願與布農族的親戚被歸納為「同一類群」。就這樣她不怎麼有強烈歸屬感的族群身分,在心理與意識上進行無限輪迴的斷裂、復接、再生成的循環。報導人自強因「血緣」使他感受到無法成為完全的布農族群參與者,而她正因為「血緣」而被視為理所當然、毫無異議的「正統布農人」,雖與報導人自強的立場與族群經驗相異,不過都因為族群「血緣」在生活中感到困擾,也因為「血緣」時不時地省思著自己與「原住民」的關係和距離。

本文另一名報導人現年64歲的阿雄,他吐露自過去到現在,他不會主動向人提起自己原住民的身分,甚至他的朋友們可能至今都還不曉得他的母親是位布農族人,且他也特別提到,自己沒有布農族名字;訪談結束後,筆者向阿雄的母親詢問報導人的布農名,她回應道:過去習慣以小名稱呼阿雄,且她婚後搬離那瑪夏定居在甲仙區,缺乏使用布農族語的環境,就沿用已經習慣叫喚的小名「阿雄」稱呼報導人,所以直至今日阿雄還是沒有屬於自己的布農族名。阿雄在2014年改從母姓,因原住民老人年金在年滿55歲後開始給付,為了使自己的經濟能寬裕些,所以他改從布農族母親的中文姓,也在戶籍身分登記上成為布農族。訪談阿雄的過程中,剛好遇見報導人的哥哥回家探望母親,而第一作者好奇地詢問阿雄,他的哥哥是否也在55歲過後「成為原住民」呢?阿雄回答因哥哥過去曾是士官,將在2019年開始領有1萬臺幣的津貼,所以阿雄的哥哥並沒有打算與阿雄一樣「成為『合法的』原住民」。阿雄坦言當他抉擇是否改母姓、登記成為布農族之前,曾感到彆扭和不安。他心裡曾自我審視和取捨自己是否要成為「原住民」,他思慮自己以漢人的身分活過半百的年歲,是否要在自己將近55歲前的年關,「拋棄」父親給的身分、「背叛」父系的家族,甚至內心揣測著「成為原住民」身邊的人會不會感到「被欺騙」,畢竟生活周遭的人都認為自己是「漢人」啊。在改姓前阿雄曾經歷過一番糾結又焦慮的族群身分抉擇歷程,擔心被他人認為自己是「叛徒」,或是他人當作原住民福利政策的「分食者」;實際上他欲趕在55歲前改姓,最主要的原因正是原住民敬老津貼55歲開始領取,不過他還是會擔憂福利政策「分食者」的標籤會伴隨後他走過半生。在訪談中問及,當他更改姓氏前後生活上有什麼不一樣的地方嗎,他回應:「一樣啦,只是有那個福利」。雖然在某部分人的觀感上會認為這樣的行徑是搏取利益,但是實際上阿雄的內心曾經歷一場取捨與自我審視內省的過程,在他人眼裡一蹴可幾就可以獲得的「原住民」身分,其實也不如外界想像的那樣容易。阿雄在一番我對話和協商過後,還是決定到戶政事務所更改自己的姓氏和族群別,在臺灣社會中成為「合法」的原住民。

另一位男性報導人Sina表示,其父親原是中國天津人。1949年跟隨國民黨軍隊來到臺灣,輾轉來到六龜眷村定居,並與在地的布農族女子結婚,他的父母的年齡差距是「老夫少妻」組合,他的父親比母親年長近40歲。

[爸爸是]河北天津,也是當年跟那個國民政府一起來臺灣,民國38年的時候。我爸爸他是民國15年生的。(2016年9月8日訪談紀錄)

Sina誕生那年,他的父親年近60歲,母親則是芳齡20初頭的原住民少婦。Sina的布農母親是名聽障人士,在Sina的成長歲月裡,家庭除了母系親戚偶爾至家中拜訪,否則Sina過去鮮少有機會接觸布農族文化。他淡淡的說道:「媽媽是聾啞人士,所以[自己]小時候沒有在講[布農語],[自己]幾乎是沒有講過」。同時因其父親是榮民的身分,所以街坊鄰居皆認為他是「外省人孩子」,且他也表示在16歲高中一年級以前他也不會主動表明自己具有原住民血統,直到有一天Sina的父親詢問他是否願意從母姓而出現變化:

爸爸說讀高中的時候可能減免啦,那時候剛好政黨剛好第一次輪替,那時候爸爸他是很忠實的國民黨,所以他很擔心說,他的後代會因為外省這個身分標籤會影響到工作。……他不喜歡我外省標籤貼著去過接下來的生活,……那時候本土意識跟外省很對立,有比較清楚、有非常對立。鬧的新聞電視也滿播,那時候根本好像有點到對立了,本土跟外省,他自己看到,自己是滿擔心的,所以從那時候也開始跟媽媽姓。(2016年9月8日訪談紀錄)

以上的敘事透露促成Sina「成為原住民」的三項因素,分別是原住民生活的優待與福利、省籍意識的對立關係,以及媒體輿論壓力。對主要報導人Sina家庭而言,若Sina從母姓並取得原住民身分後,能夠運用原住民的就學的優惠政策,減緩家庭經濟壓力。

報導人Sina的敘事,原住民就學優惠政策是他「成為布農人」重要的轉捩點,以及2000年臺灣第一次政黨輪替,當時的臺灣社會省籍意識對立關係強烈,再加上當時媒體形塑的「外省人」社會形象,也間接推波助瀾成為Sina「成為原住民」的推力。他的敘事提到父親是名忠誠的國民黨員,看見當時第一次政黨輪替的「本土」、「外省」意識形態的針鋒相對,電視媒體經常播送省籍對立的資訊,更是讓來自中國天津的Sina父親,感到焦慮不安。

關於傳播媒體Alfred Grosser(2010)曾提醒,媒體有能力透過資訊編輯影響大眾的自我認知,且人們甚至在無形中將所得資訊內化為自我視框。蔡珮(2010)在〈臺灣人如何成為澳洲人?跨界認同的傳播互動探究〉,發現人們透過節目選擇實踐自我認同,從這裡也能發現媒體與認同存著微妙的「回授機制」。Sina的案例中,媒體播放的畫面和省籍對立訊息,觸動臺灣社會區辨「誰是臺灣人」的敏感話題;Sina的父親擔心兒子身上的外省身分,成為他往後的負面標籤或絆腳石,遂建議自己的孩子從母姓,希望藉此「取消」兒子「外省人」形象,同時也能夠取得原住民生就學優待的資格,減緩家庭經濟壓力,所以當時正值16歲的Sina從了母姓,在戶籍資料正式成為布農人,但是在訪談中得知,Sina自從母姓後才漸漸開始有意識的學習成為布農人,會向家中長輩詢問先輩們的故事與家族來歷,也主動透過網路搜索自己感興趣的原住民議題和歷史,他越是認識深掘自己族群歷史和家族背景,他越是開心自己具有布農族的身分,漸漸向「成為原住民」的路上向前行。

相對於報導人自強和Sina成為原住民經驗,本文第一作者,年幼時因父母親工作的緣故,自己國小下課後所謂的「放學回家」,回的家不是自己的原生家庭,而是奶爸奶媽家,在國小畢業後選擇到距離六龜車程約一個半小時外的住宿學校就讀,再加上中學班級需團練管樂的原因,自己並不是每個周末都有機會回家,而如此住宿學校的回家模式,持續到高中畢業,大學之後又因學校地處花蓮,花蓮到高雄的距離和搭乘火車的所需時間,大大削減回家的興緻和意願。即使第一作者的父母親都是原住民布農族,甚至母親是國中小的郡群布農語的族語老師,但是作為他們布農小孩,且通過布農族族語中級認證,卻還是無法說出完整成句的布農族語,對於布農族文化也不怎麼熟悉與認識。成長歷程缺乏布農文化環境的陶冶,形構第一作者在其碩論《記憶、敘事與認同》(2021)中用「不山不市」的新創詞彙來說明自己既不會否認是原住民的身分,卻也不曾如本文報導人自強、Sina那般,想要於積極的參與或融入原住民群體內的自我認同。

在閩南漢人的寄養家庭成長的經驗,雖然要面對與原生家庭「分離」,但因為在寄養家庭生活也像家人的生活在一起的記憶是快樂的,第一作者也多了一個能夠自我做決定,能夠決定今天「回」到哪個「家」、睡在哪個家,今天想與哪一組家人互動相處。這份愉快的「異家」生活的記憶某種程度也奠定其「不山不市」的族群認同。本文報導人Sina在在16歲進入高中前因為就學優惠「成為原住民」;阿雄在邁向55歲前因原住民敬老政策「成為原住民」,某部分的人認為這種行徑是「投機取巧」、利益考量的自私的行為;但是在本文的立場來說,當「分食」機會出現,在另一層面來說,其實也是某部分人開創「成為原住民」途徑或辦法,無論我們選擇踏入這條道路的初衷為何,不管我們在這條道路前行的路程多寡,也不論走在「成為原住民」道路上的我們是開心、不悅或是無感,至少就本文報導人的經歷來說,在他們決定進入戶政機關更改姓氏與族群別時,鬆動原本固守的「漢人」族群意識,他們在「成為原住民」之路上各自啟程。

V. 小結:成為「原住民」

「成為原住民」的路徑有諸多形式,路途中族群認知與文化經驗因人而異有各種形式的體認與感受。本文以高雄六龜地區的布農人為主要研究對象,除了再現其「成為原住民」的生命敘事,也指出當代的臺灣社會,原住民因為遷移與主流社會有許多的交流與互動,如在政治、教育、生活地理、經濟勞動等,原住民將這些經驗自省內化和自我協商過後,會尋思協商出一套適合自己演出展演方式。再運用文化資本與社會溝通對話,向社會翻譯自己的存在與族群文化意義,以及「成為原住民」的重要性。「成為」是族群認同動態的過程,「成為」(becoming)的過程背後中交織著政治、社會、教育、記憶、族群與文化層層因素,過程中不同的生活經驗和內心狀態,建構出不同程度的認同與差異,也形構出多元的記憶與敘事。族群和族群間「是,也不是」的族群文化歸屬情境,「既是實存卻又在成為」的差異政治,遭受雙邊或是多邊族群的排除或認可,建構出自我的族群文化意識也在這樣的經歷持續的流動、停泊與啟程。如Clifford指出族群文化邊界模糊的看法:

邊界的模糊性意味著存在某種開放性的歷史動力。人們正在即興創作各種可以讓他們成為原住民(to be native)的新方式。(Clifford 2017[2013]: 86)

本文運用六位六龜地區布農人的移動經驗、社會記憶,及族群認同的敘事分析,提供「成為原住民」的具體分析論述,透過史料、論述、訪談、二手資料分析及第一作者的族群身份認同,認為「文化環境」確實在主體形構族群認同,佔有舉足輕重的影響力,強調承認該群體存在著不同歷史脈絡和文化的交織,彰顯族群多重多義的可能性,及其對多元族群邊界的開放性。當代遷徙流動的原住民族不是同質的群體和個體,經歷歷史不同階段的人們,擁有各自的生命經驗,生命經驗影響我們如何記憶,且記憶的內容也反映在人們的日常生活。同樣身為通婚二代的Sina和自強分別發展「喜歡當布農人」和「裡外不是人」的族群認同感,「純血統」且在外人眼裡族群認同不應「出差錯」的第一作者,反而生成「不山不市」的原住民認知,透過敘事呈現「原住民」內部之個人,存在著差異性的認同事實,本文提供多元面向「原住民」的認同路徑和圖像,展現族群內部的認同多樣性,讓我們認識「原住民」的樣貌及如何建構「成為原住民」敘事的可能。並進一步,藉此研究打破非「部落原住民」即是「都市原住民」的二元迷思,呈現「原住民」實存認同的複雜、多義、多音蘊含。

附註

[1]原文為Memory is foundation of self and society。

[2]mai在布農語是「過去、曾經」的意思,put則是指稱廣義的漢人、ngaingai單指客家人,所以maiput在布農語中係指曾經的漢人,maingaingai則是指曾經的客家人。

[3]二集團是高雄市桃源區聚落的名稱,名稱源自日治時期林地開發其員工宿舍而得名,當時員工宿舍有一集團、二集團的稱呼,而二集團之名稱沿用至今。

[4]多納是高雄茂林魯凱族聚落的地名,報導人大聖之母親是來自高雄茂林多納的魯凱族人。

引用書目

伊能嘉矩

1997 《臺灣蕃政志》。臺北:南天。

李文良

2001 《帝國的山林:日治時期臺灣山林政策史研究》。國立臺灣大學歷史學系博士論文。

何佳龍

2020 《日治時期理蕃政策研究:以東臺灣「集團移住」與「蕃地稻作」為例》。國立彰化師範大學歷史學研究所碩士論文。

林芳青

2021 《記憶、敘事與認同:成為「原住民」的多元圖像》。國立東華大學族群關係與文化學系碩士論文。

范燕秋

1996 〈醫學與殖民擴張:以日治時期臺灣瘧疾研究為例〉。《新史學》7(3):133-173。

1999 〈疾病、邊緣族群與文明化的身體:以1895-1945宜蘭泰雅族為例〉。《臺灣史研究》5(1):141-175。

高雄市立歷史博物館

2019 〈周蘭一家於洪稛源商號前合照〉。高雄市立歷史博物館,https://collection.khm.gov.tw/detail.aspx?ID=40219,2023年07月07日上線。

海樹兒.犮剌拉菲

2018 《布農族郡大社群部落史研究》。臺北:國史館臺灣文獻館。

莊建華、余姿慧、曾子容

2019 〈高雄市立歷史博物館典藏稇源商店六龜支店暨洪家家族文書史料介紹〉。《高雄文獻》9(2):138-158。

張素玢

2001 《臺灣的日本農業移民(1909-1945):以官營移民為中心》。臺北:國史館。

陳緯華、張茂桂

2014 〈從「大陳義胞」到「大陳人」:社會類屬的生成、轉變與意義〉。《臺灣社會學》27:51-95。

黃應貴

2006 《布農人》。臺北:三民。

葉高華

2016 〈分而治之:1931-1945年布農族與泛泰雅族群的社會網絡與集團移住〉。《臺灣史研究》23(4):123-172。

臺灣日日新報社編

1908 〈甲仙埔瞥見新谷警視談屑〉。《臺灣日日新報》:第二版,3月2日。

臺灣總督府警務局編

1998 《日據時期原住民行政志稿第二卷(下卷)》。宋建和譯。臺北:行政院文化建設委員會。

蔡珮

2010 〈臺灣人如何成為澳洲人?跨界認同的傳播互動探究〉。《中國傳播學刊》18:193-233。

鄭安睎

2010 〈昔日鬱鬱,今之濯濯臺灣南部原住民傳統山林經驗與現今山區開發之對話〉。〈臺灣社會研究季刊〉78:327-353。

鄭明河

2013[2010]《他方,在此處:遷居、逃難與邊界記事》(Elsewhere, Within Her: Immigraion, Refugeeism and the Boundary Event)。黃宛瑜譯。臺北:田園。

謝世忠

2017 《認同的污名:臺灣原住民的族群變遷》。臺北:玉山社。

Cattell, Maria G., and Jacob J. Climo.

2002 Introduction: Meaning in Social Memory and History: Anthropological Perspectives. In Social Memory and History: Anthropological Perspectives. Jacob J. Climo and Maria G. Cattell, eds. Pp. 1-36. Walnut Creek: Altamira Press.

Clifford, James

2017[2013]《復返:21世紀成為原住民》(Returns: Becoming Indigenous in the Twenty-First Century)。林徐達、梁永安譯。臺北:桂冠圖書。

Fraser, Nancy

2009[2001]〈抽離倫理的肯認政治〉(Recognition without Ethics?)。國立編譯館主譯、張珍立譯。刊於《肯認與差異:政治、認同與多元文化》。國立編譯館、韋伯文化合譯編輯,頁31-60。臺北:韋伯。

Grosser, Alfred

2010[2007]《身分認同的困境》(Les identités difficiles)。王鯤譯。北京:社會科學文獻出版社。

Halbwachs, Maurice

2002[1925]《論集體記憶》(Les Cadres Sociaux de La Memoire)。華然、郭金華譯。上海:上海人民出版社。

Hirsch, Marianne

2012 The Generation of Postmemory: Writing and Visual Culture After the Holocaust. NY: Columbia University Press.