來自「巴丹」?──蘭嶼達悟族人的「南方」意識及其「北方」論述

本期專題

第50期

2022/06

文/楊政賢

楊政賢

國立東華大學民族事務與發展學系副教授

I.前言

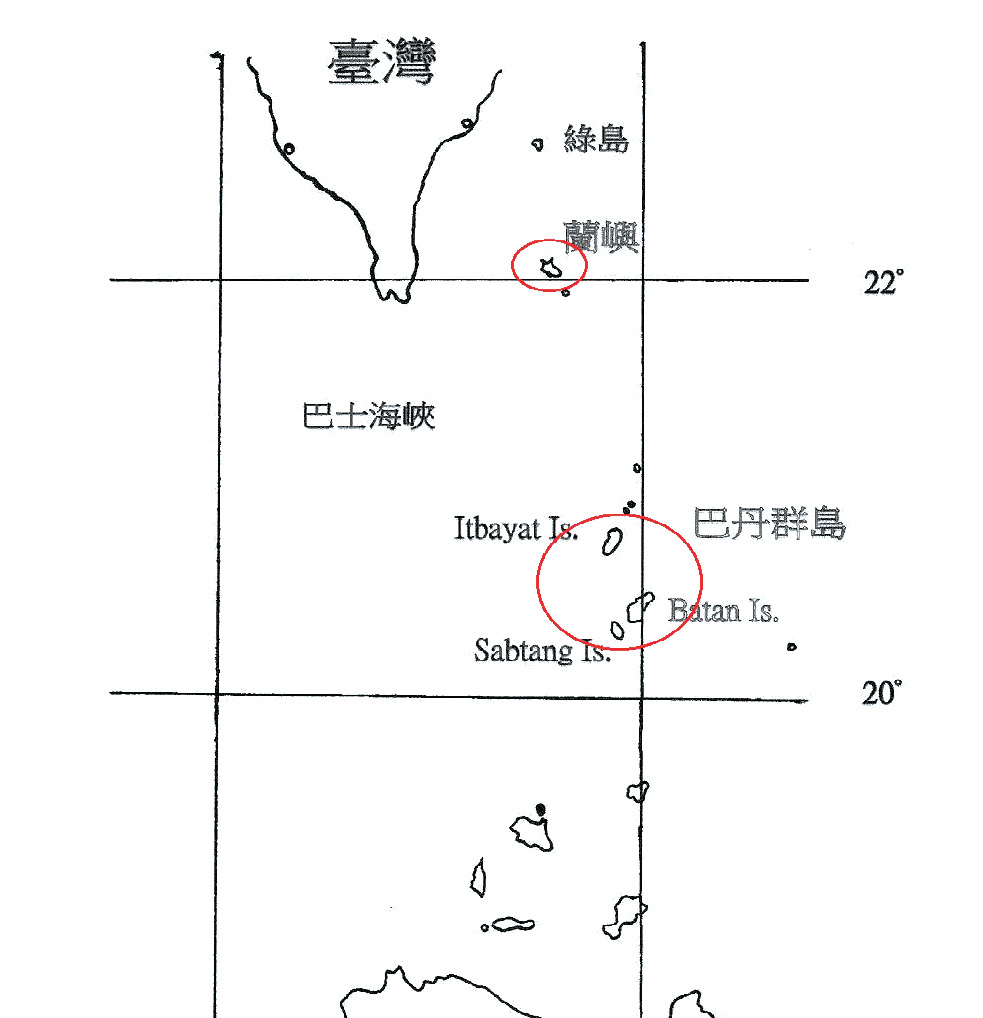

臺灣蘭嶼(圖1)至菲律賓巴丹島1(圖2)此一跨國境海洋島嶼鏈區域(圖3),長期以來即存在著一個文化類緣關係密切而經常被討論的跨境「族群」,該族群在蘭嶼稱為Tao2,在巴丹島則稱為Ivatan。回顧臺灣蘭嶼與菲律賓巴丹島的區域研究史,考古學者Hsiao-chun Hung(2008)試圖從區域考古的研究來說明新石器早期臺灣、綠島、蘭嶼、巴丹群島、巴布漾群島與呂宋此一人類活動區域,彼此之間的群族遷徙與文化整合現象。其中,針對巴丹群島考古的重要性,Hung提出了以下幾點看法,包括點出巴丹群島可能是臺灣與呂宋島之間移民的跳板、巴丹群島曾出現東南亞玉器來源的作坊遺址,以及巴丹群島當地族群與蘭嶼的Tao族具有文化上和語言上的特殊類緣性等。Peter Bellwood與Eusebio Dizon(2005: 33)亦指出巴丹群島最早的新石器時代聚落是在距今4000年以前由臺灣遷移而來,其後與臺灣密切的持續往來至少持續到距今1300年前,這些頻繁的互動包含了臺灣板岩和玉料的搬運、輸送(很可能是經由綠島及蘭嶼)到巴丹島及Itbayat島。因此,上述的研究結果,間接反駁了之前部分學者主張巴丹群島最早的史前居民是經呂宋島由南而來的說法。此外,Yoshiyuki Iizuka、Peter Bellwood、Hsiao-chun Hung與Eusebio Dizon(2005: 108)則以菲律賓北部巴丹省Itbayat島Anaro遺址出土的玉器為例,進行其非破壞性礦物學研究,並與臺灣花蓮豐田地區之玉料進行綜合比較研究,發現該遺址出土玉器的玉料都來自於臺灣花蓮豐田地區。從上述的考古發現可知,臺灣、蘭嶼、巴丹群島與呂宋在史前時代維持著一定的物資流通與文化交流的網絡,互有往來。Hung(2008: 135-137)的研究亦呼應上述Peter Bellwood與Eusebio Dizon的推論,指出西太平洋的黑潮(Kuroshio)儘管是由南往北的相反流向,但它並未抑制某些族群從北往南的遷移動能。整個史前階段,臺灣、綠島、蘭嶼、巴丹群島、巴布漾群島與呂宋等區域,族群的多向遷徙與文化的整合互動,可謂相當頻繁。

針對蘭嶼與巴丹島兩地的淵源關係,臧振華提出蘭嶼地下考古資料佐證兩者歷史淵源的重要性:

蘭嶼的雅美人都是從巴丹島遷移而來的嗎?何時來的?有無可能巴丹島的居民是來自蘭嶼?或者是,他們是否有共同的祖先,而這個共同祖先在哪裡?他們是在何時何地分開的?事實上,無論從比較兩地的語言和文化特徵,或杷梳神話傳說,或甚而進行『尋根之旅』,似乎沒有辦法為這些問題找到一個比較清晰的答案。而保存在蘭嶼地下的考古資料,恐怕是有可能進一步釐清這個問題關鍵之所在。(臧振華 2002:127)

由上可知,臧振華對蘭嶼島上的人或文化都是來自巴丹群島的說法抱持保留態度。臧振華(2005:145)舉甕棺葬、陶器與石器的類緣關係等考古資料為例,說明蘭嶼史前文化中的臺灣類緣關係,他並進一步推測:「蘭嶼和巴丹島的史前居民至遲在三千年前可能共同來自於臺灣的東海岸。這些人群的全部或部分,有可能即是今日蘭嶼和巴丹島民的祖先」。總之,從考古證據發現,臺灣、蘭嶼、巴丹與呂宋之間人群流動的過程,可能並非單一路徑就能釐清的,詳細的情況應比想像中還要複雜許多,而蘭嶼目前六個部落的人群分佈現況,應該就是歷經多次移動的結果。

臺灣蘭嶼與菲律賓巴丹島跨國境的「族群」關係為何?若從神話傳說與口述歷史資料裡,似乎也可以找到許多族群互動的歷史與文化遺留。舉例而言,漁人部落流傳「巴丹島巨人Si-Vvakag」的傳奇故事,述說著巴丹島巨人Si-Vakag與漁人部落巨人Si-Mangangavang,兩人因蘭嶼與巴丹島互相做貿易生意而相識,相知相惜,後來成為好友的一段歷史往事(余光弘、董森永 1998:91)。其中,蘭嶼Tao即是用豐富的「飛魚與鬼頭刀」等魚貨與巴丹島Ivatan交換「黃金」。這則神話傳說一方面隱喻了Tao族人得到珍貴「黃金」作為「誇富」的物證;另一方面,亦顯影了蘭嶼Tao人「因為航海到南方,釣鬼頭刀魚致富的英雄事蹟」的歷史圖像(夏曼.藍波安 2003:59)。此外,就目前蘭嶼島上的文化遺留而言,亦可歸納出巴丹山藥(ovi no dehdah)、牛皮甲、巴丹刀、罈子和武器等古物相傳來自巴丹島的「物資」(余光弘、董森永 1998:91-96;Beauclair 1959: 209)。傳統習俗方面,漁人部落西邊的Sira do Kawanan家族迄今仍保留所謂的飛魚「四刀切法」3,相傳即是習自巴丹島人的風俗習慣(余光弘、董森永 1998:93)。而瑪瑙(agate)在族人眼裡被視為最名貴的飾品之一,通常在女兒出嫁時,母親會以瑪瑙傳給女兒。根據記載,此一習俗和菲律賓北方的巴丹島極為相似(劉其偉 1996:265)。因此,對相對在北方的蘭嶼Tao而言,「南方」所指涉的是巴丹島、Ivatan人、飛魚與鬼頭刀、黃金、瑪瑙、罈子、武器、飛魚切法等美好意象與具體文化內涵。

有鑒於此,本文擬在兩地既有考古發現與口述歷史之外,試圖從蘭嶼傳統歌謠文本裡的「南方」意識、島名與族名裡隱含的「北方」相對方位,以及島嶼生態負荷所帶來的客觀環境制約等面向切入,解析蘭嶼達悟族人是否來自「巴丹」,以及後來兩地為何中斷南北跨海交流的可能因素,海的彼端是否就是「原鄉」?誰又是誰的「原鄉」等等議題,進而探討自巴丹島遷居蘭嶼之後Tao族人可能的「南方」意識及其「北方」論述。

圖1 由蘭嶼青青草原南端遠眺巴丹群島方向南方海域,眼前可見小蘭嶼。

(圖片來源:楊政賢攝,2011/3/30)

圖2 由菲律賓巴丹群島Itbayat島Santa Rosa山上北望蘭嶼方向,眼前可見其北方四小島。

(圖片來源:楊政賢攝,2010/6/24)

圖3 臺灣、蘭嶼、巴丹群島與呂宋島相對位置圖

(圖片來源:作者繪製)

II.以「史」入「歌」:傳統歌謠裡的「南方」意識

John Urry認為「憶態」(remembering)是一種社會建構、社會溝通及社會制化。在永無中止的過程中,「過去」(past)會不斷地被建置於當下時空(Urry 1995: 4)。浦忠成(2007:208)則從神話分析的角度具體指出蘭嶼巴丹兩地隱含的文化類緣關係:「在達悟人的神話觀念中,對於空間包括天上、地下、地上及四方的觀念都各有其特殊的認知……南方最大的意義在於它是飛魚來自的地方,並且與達悟人記憶中具文化血緣親屬的巴丹有關」。例如,蘭嶼傳統工作房落成,或平常夏日夜晚眾人齊聚一室的拍手歌會(karyag)也曾出現在與巴丹島往來的歷史記憶裡。根據鮑克蘭(Inez de Beauclair)1950年代在漁人村所蒐集到的口述神話傳說,事件所發生的時間可能是在17世紀中葉。在巴丹島上,女人們為了歡迎從蘭嶼過去的80名達悟男人,而有拍手歌會的舉行「……Ibatan4的女人們歡迎訪客,而在夜晚,她們與他們聚集在一起並歌唱mikariak,屬於男人與女人的歌唱,以拍手伴奏……」(引自呂鈺秀、郭健平 2007:19-20)。蘭嶼朗島部落丁字褲文史工作室的負責人夏曼.夫阿原對傳承迄今的蘭嶼拍手歌會,亦曾有以下的詮釋說明:

Tao族拍手歌會只有在整個捕撈的季節結束的六月份,一直到九月(有時候會延長到十一月)這段期間的夜晚舉行。Tao族的拍手歌會有很多傳說,有的人說是跟半人半鬼學得,有的人傳說是說到菲律賓有一個比較好的海上貿易的時候才有的一個歡樂的活動。然而,拍手歌會的歌詞我們常常不認為是上流、高尚的。一般我們舉行的地方是在高屋,拍歌會在Tao久遠的歷史裡頭是表達男女追求、彼此喜歡的一個場所,他們放下整個在捕撈季節的勞動過程之後,為了要舒坦自己,大海的壓力,在勞動過程所累積的壓力,透過拍手歌會紓解……拍手歌會我們會唱,我們不是為了歌唱而唱,Tao人的歌唱的形式是,在重建一個現場、重建一個勞動的現場、重建一個歷史的現場,重建一個曾經發生過的事情。(丁字褲文史工作室 2010)

此外,從部落耆老吟唱拍手歌會的詞意中,我們亦可以找到族人指涉拍手歌會,可能源自巴丹島的說法:

拍手歌會有很多說法,有人說是從蘭嶼的石洞裡面的瀑布,從紅頭的深山,和我們有關係的巴丹這個地方,其實比較多的人是說來唱我們的旋律漂浮不定,讓他們跟不上,其實就是在取笑巴丹人他們不會唱拍手歌會……我們沒有文獻可以考察這件事情,這個歌是說我們蘭嶼人很會唱的,而你們菲律賓人、巴丹人的族群不會唱,意思是讓旋律漂浮不定,讓他們跟不上我們的節拍。(丁字褲文史工作室 2010)

從上,我們可以探見Tao族人,隱隱約約仍記得取笑巴丹人不會唱拍手歌會的光景。這也是昔時兩地往返貿易,閒暇之餘,藉由拍手歌會彼此較勁,進行聯誼歡樂的另一種族群關係的互動場域。

再者,蘭嶼Tao人與南方巴丹群島Ivatan人兩者究竟有何族群類緣或歷史關係?茲列舉Tao部分事涉族群關係與歷史憶態的傳統歌謠歌詞文本,分析說明如下:

蘭嶼文史工作者夏本.奇伯愛雅(1996:204-9,242-3)共記錄了四首流傳於蘭嶼論及南方巴丹島的民間古謠,分別為紅頭部落兩首同名的〈分手〉、〈踏上異地〉與漁人部落的〈海上交易〉。此四首古謠中,兩首〈分手〉與〈海上交易〉主要提及Tao人與Ivatan人在海上相遇,之後衍生朋友情誼,並分享釣鬼頭刀魚的知識技能與豐收榮耀,最後則透露出彼此必須各自南北返回自己島嶼的無奈與離別情愫。而〈踏上異地〉此首古謠,則是描述一位婦女自蘭嶼重返巴丹島原鄉的離別傷感與近鄉情怯,歌詞大意如下:「請妳不要回頭探望那遠離的孩子們,眼前所看到的一座青山,是我們的家鄉5,也是我們的目的地,家鄉的人多,非常熱鬧」。同樣的故事情節,董瑪女在一場野銀部落工作房落成禮歌會的紀錄中,亦曾記錄到一位來自南方的巴丹島人迎娶蘭嶼朗島部落婦人之後,因巴丹島饑荒遂攜妻重返落居蘭嶼,後來成為野銀部落的祖先氏族之一的口傳文本(董瑪女 1995:149-150)。

余光弘、董森永(1998:91)曾提及巴丹島巨人Si-Vakag的傳奇故事,以及漁人部落Si-Mangangavang父子合作建造一艘16人座的大船,航行到菲律賓巴丹島交易的家族事蹟。Si-Mangangavang和他的船員和巴丹島人維持長期的生意往來,蘭嶼人也因此與巴丹島人建立了情感,相知相惜,後來甚至成為好朋友。當時,兩地的交易過程中,蘭嶼Tao人即經常以豐富的飛魚與鬼頭刀等魚貨與巴丹島Ivatan人交換黃金。對此,夏曼藍波安(2003:59)認為巴丹島巨人Si-Vakag的傳奇故事,一方面可以看到Tao族人得到珍貴黃金作為誇富物證的隱喻;另一方面,亦可從中理解Tao族人「因為航海到南方,釣鬼頭刀魚致富的英雄事蹟」之歷史過程。

夏本.奇伯愛雅(2011)蒐集了一首Tao人向巴丹島人學來的〈物品亮相歌〉古謠,該歌詞大意旨在描述蘭嶼大船下水禮期間,來訪的巴丹島客人如何誇大所攜前來物品的貴重,並且暗諷蘭嶼大船裝飾雖然華麗,但卻比不上裝有馬達與螺旋槳、可以衝過急流的巴丹島機動船的競爭心態(同上:32-33)。此外,夏本.奇伯愛雅記錄另一首源自伊法旦部落6的〈快跟來歌〉,該古謠歌詞則提及族人自蘭嶼前往巴丹島的海上景觀視野,歌頌激勵著眾人嚮往眼前巴丹島的一切美好(同上:202-203)。再者,董瑪女(1995)在一次工作房落成禮禮主回唱的歌詞中提及,自己曾是野銀部落有名望的人,家中不時會有漂流在海上的Ikbalat人到訪的情事(同上:143-146)。該歌詞所云「Ikbalat」係一具體島嶼名稱,即現今菲律賓巴丹群島中地處相對北方的「Itbayat」島(該島地理位置詳參本文圖3)。浦忠成(2007:207)在解釋族群遷徙歷史的口傳機制時亦曾表示:「這些遷徙所經的地名在一些民族中重要祭典的歷史頌中,常是要集體念誦的,以維護集體的記憶」。換言之,許多族群的傳統祭儀歌謠裡確實經常記錄著族群的起源、遷徙、環境變遷、文化適應與重要事物等集體記憶,並且反映出歌謠作為地方社會的一種文化體現及其階段性的部落歷史。

綜上所述,我們可以探見昔時蘭嶼Tao與菲律賓巴丹群島Ivatan之間,彼此男女通婚、海上交易、文化交流、島際互訪等歷史事實的歌謠記憶,在沒有文字記錄的過去年代裡,族人藉由傳統歌謠的傳遞機制,適可將其口述歷史與集體記憶寓居於歌謠此一文化載體。蘭嶼Tao傳統歌謠裡所指涉的「南方」意識,或許正隱含指涉出Tao與南方巴丹群島Ivatan之間,種種曾經互動的族群關係及其歷史「憶態」。

III.相對方位:蘭嶼島名與族名的「北方」論述

1. 島嶼名稱

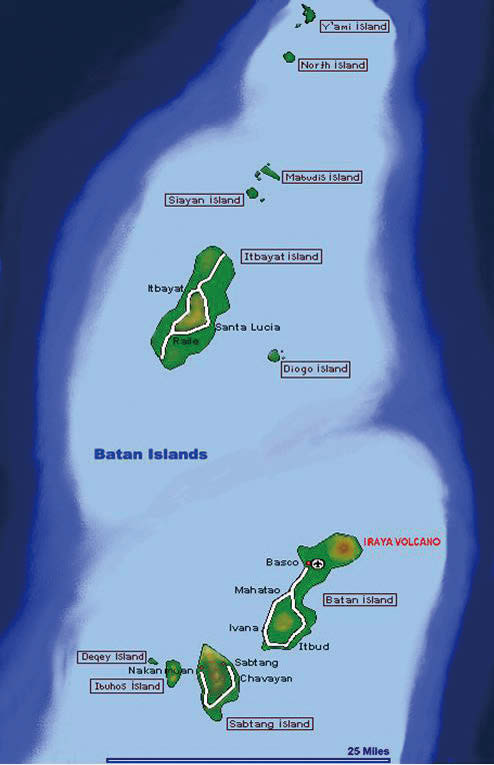

傳統上,蘭嶼Tao族人稱呼自己所在的島嶼為Pongso no tao,意為「人之島」。此外,蘭嶼另有一在地稱呼為Mahataw7,意為「漂浮在海上」(胡正恆 2010:24)。Mahatao(圖4-8)是現今菲律賓巴丹省省會Basco市南方的第一個市鎮,舊稱San Bartolome,是西班牙人於1783年所命名者,當時屬於Basco西班牙首領管轄下的村落。1798年Don Pedro Mallao正式創立了Mahatao城。1910年,居民為了紀念其來自西北海岸Mahatao小鎮的祖先,沿用了Mahatao作為新興城鎮的名稱。根據筆者的田野調查資料,Mahatao一詞的巴丹語意與蘭嶼相同,亦用於指稱「漂浮在海上」、「海中的島嶼」等意。現今巴丹島名為Mahatao的市鎮,其命名即因其部落海域魚群豐富,魚汛期間,經常可見成群漁夫漂浮在海上,以傳統Matao(海上浮釣)技法釣捕飛魚與鬼頭刀等洄游魚群的盛況,因而得名。Mahatao部落境內東岸的Diura漁村,是島上目前唯一僅存,每年仍依歲時舉行招魚祭儀式的聚落。蘭嶼島Mahatao的名稱由來與巴丹島Mahatao部落的歷史關係與族群遷徙,兩者是否有所關連,仍需進一步的考證。

圖4 菲律賓巴丹群島十座島嶼的名稱與相對分佈圖

(資料來源:Volcano Map of Philippines 2022)

圖5 菲律賓巴丹省Mahatao市鎮一景

(圖片來源:楊政賢攝,2010/7/10)

圖6 Diura漁村一景。Diura位於巴丹島東岸,是Mahatao夏季捕魚的臨時聚落,冬季東北季風時則返回西岸過冬。

(圖片來源:楊政賢攝,2010/7/10)

圖7 位於Mahatao市鎮Diura漁村的入口意象招牌。Diura是目前巴丹島每年仍會施行招魚祭的聚落。該招牌所繪者,正是鬼頭刀追捕飛魚的食物鏈生態示意圖。

(圖片來源:楊政賢攝,2010/7/10)

圖8 Diura漁村港澳。岸邊停放有現今巴丹島tataya樣式的傳統漁船。

(圖片來源:楊政賢攝,2010/7/10)

由於Tao族人過去是一個沒有發展文字記錄,而以口傳系統與口述歷史為主的族群。因此,我們僅能從一些文獻史料中一窺島外他者對蘭嶼的歷史描述。回顧文獻,蘭嶼被介紹給歐洲,最早約為1726年,Valenlyn的地圖上就已出現Gluto Tabaco島之記載;1785年法國航海者La Peruz的地圖上,也有Votel或Votel Tabacosima之記載;1791-1792年Avilaludet航海到此,地圖上也有Votel。因此,蘭嶼在西方人所繪古輿圖上,大多被標示為Tabaco或Votel之島名(臺東縣政府 2008:9)。此外,臺東的卑南族把紅頭嶼叫做Botol 8,意謂睪丸;排灣族則把它叫做Ichurikorikozu,是離島的意思(移川子之藏 2005 [1931]:10)。

中國宋朝趙汝恬《諸番志》(1225年)中曾提到此地區,記載為談馬顏國9(徐瀛洲 1984:8)。明朝張巒《東西洋考》(萬曆46年,西元1618年)中稱蘭嶼為紅豆嶼。至於紅頭嶼之稱謂,乃由於蘭嶼是座古老火山小島,安山集塊岩為主要地質,全島有九座山峰,由於本島最高峰為紅頭山(海拔548公尺),旭日東昇,大地映紅,景色絢麗,故由此得名。文獻上紅頭嶼始見於中國清朝黃叔璥之《臺海使槎錄》(1724年),之後的日治時代亦沿用之(稻葉直通 1952)。而蘭嶼這個名稱是1947年臺灣省行政長官公署民政處鑒於紅頭的名稱極易引人聯想到紅蟲毒害的恐懼,再加上該島盛產五葉蝴蝶蘭的特有種,所以才將紅頭嶼改稱為蘭嶼(洪敏麟 1978:1)。總之,無論是Tabaco或Votel島、談馬顏國、紅豆嶼、紅頭嶼或蘭嶼的稱謂,都是蘭嶼島外的西方人、中國人、日本人、臺灣人等島外他者單方賦予該島的相對指稱與描述。

日本學者移川子之藏曾提及部分蘭嶼島民指稱南方的島群叫做Ditarum、Dimaburis、Dibaraban、Dimarabanga、Dikubarat、Dibatan等等,其中Dibatan島比較大,Dikubarat比較小。Dimarabanga-ponso(白色的島)是亡靈永居之島,人死後個別的靈魂(paghat)飛向這個遙遠的小島。根據語言學者森口恆一的說明,字首的 “I” 或 “Di” 代表位置(或島的位置),例如Itbayat島的住民稱蘭嶼為Di-Hami(北方之島);又如Dibatan島的住民把蘭嶼叫做I-Hami或I'Ami,這是西元1897年鳥居龍藏率先前往調查時,把島上住民命民為Yami族(雅美族)的原由。I'Ami與Yami音同,同樣是「北方之島」的意思。蘭嶼是巴丹文化圈的極北,南方各島嶼上缺乏飲用水和沙濱,但是蘭嶼得天獨厚有很多小溪,海岸多沙濱,少斷崖,是這些群島中最理想的居住地(移川子之藏 2005[1931]:12-3)。

圖9 鳥居龍藏1897年手繪「紅頭嶼」原圖

(圖片來源:鳥居龍藏 1996[1897]:253)

關華山(1989:149)亦引「方位」的觀點探討雅美人的世界觀與宇宙觀,他指出:「死靈並非一概的惡,其中頭部靈、祖先靈多少是中性的,前者在人死後,遠走南方白島,便與活人無涉了」。從中,我們可以探見雅美人的神靈信仰,雅美人認為在死後,其亡靈依然要回到心之所繫的「南方」白島。關氏亦指出蘭嶼島上的雅美人,由於與南方的歷史淵源,這也使得雅美人認為自己已身處北方。也就是說,雅美人把蘭嶼視為世界觀的「重心」,卻不是其「中心」。雅美人把此中心讓給了大海(同上:150)。因此,關氏認為雅美人:「把南方的歷史經驗,定作一個方向teyload,而島本身這時只被視為一個點。至於其反方向,他們稱為teyrala。由於雅美人的歷史經驗再沒有往北的,所以teyrala相對於teyload,只能說是面山的方向」(同上:167)。總之,無論是雅美人的世界觀或宇宙觀,「南向」始終顯而易見,並且是文化重心的方位。

2. 族群稱名

蘭嶼當地島民自稱為Tao、Tao do Pongso,意指人、島上的人。此外,則另有諸如Teirala(夏曼.賈巴度 1997:44)10、Irala(Benedek 1991:13;陳玉美 2001:60)或Irara(胡正恆 2008:200;翁瑜敏 1998:55)等Tao族人的自稱,或巴丹島Ivatan族人的相對指稱。關於Teirala11、Irala或Irara等詞語意的由來,根據李壬癸(1997:27)的考證是源自南島民族一個史前時代的慣用語,亦即南島民族普遍慣用的一組相對方向的語詞:「向海(PAN*laHud)與向陸(或「高地」PAN*Daya)」。Benedek(1991: 13)亦指出Irala與Ilawod為一組相對的概念詞,Irala意指「陸地」,Ilawod則有「海外」之意。對此,陳玉美(2008:452)則進一步指出:「在蘭嶼Ilaod一詞過去被用來指稱巴丹島,亦指海外、異域,現在亦指臺灣本島。以蘭嶼島為單位時,ilaod是往海的方向,也是指南方、前方的意思;ilala是往陸上,往山的方向,也是指與南方相反的方向(北方)、後面、蘭嶼的意思」。翁瑜敏(1998:55)依島民的訪談資料說明:「『伊拉拉(Irara)』是伊巴丹人對蘭嶼雅美人的稱呼,意思是『北方的人』,傳說這群人為了逃避西班牙人的迫害,移去北方的蘭嶼,也有另一種說法說法是因颱風漂流到蘭嶼」。因此,綜上所述,根據南島民族語言學相對方位的用詞慣性,Teirala、Irala或Irara的島嶼稱名,似乎隱喻著Tao來自南方原鄉(巴丹島)的集體記憶,在絕對的海洋座標與彼此相對的方位上,蘭嶼成了一個位居北方(巴丹島的上方、北方)的島嶼。

關於蘭嶼島民的族稱「雅美族」一詞,相傳是源自1897年日人鳥居龍藏首次赴蘭嶼調查後,隔年於《東京地學協會雜誌》發表之〈臺灣通信(八):紅頭嶼行之二〉報告中稱島民為Yami(參見圖9)。自此以後,雅美族這個名稱便成為該島原住民族名,並被官方文書與學術刊物引用迄今。鳥居甚至倡言站在學術的立場,應該認同每一個地方或部落固有的傳統地名,並加以保存尊重(鳥居龍藏 1897[1996]:250-252)。對此,移川子之藏針對蘭嶼Yami一詞提出他的見解:「即使是在與蘭嶼雅美族有著密不可分的關係的菲律賓巴丹島方面,ami看來也是北之意,且在巴丹群島的北端有y'ami島(北之島)。蘭嶼的種族名雅美也非自稱,而是北島y'ami(i-ami)之意的轉音」(移川子之藏 1993[1940]:503)。然而,蘭嶼的現生島民除了Tao、Tao do pongso之自我認同的族稱之外,另有諸如Teirala、Irala、Tao do Teirala等意指北方人、北方的人之族群自稱或別稱。

從上可知,無論是自我論述或他者指稱,蘭嶼島名與族群稱名的各種說法,相對南方的巴丹島而言,蘭嶼及其島民始終是以「北方之島」與「北方的人」的語意來呈現,這是一種兩地族群遷徙集體意識的投射;同時,也隱約指涉出兩地之間,蘭嶼Tao族人族群遷徙歷史過程中的方向與路徑。

IV.交流中斷:島嶼生態負荷的競合關係

蘭嶼與巴丹兩地基於史前考古證據,以及兩地口傳資料具有高度文化類緣關係的揭露,在在說明了兩地從史前時代到口傳時代續有往來,關係密切。然而,造成兩地不再南北跨海交流的可能原因為何?除了文獻記載提及兩地男人的爭風吃醋、不當交易等歷史因素之外,筆者認為島嶼生態負荷所帶來的客觀環境制約恐是重要因素之一。徵之歷史,我們可以發現兩地中斷交流之後,連帶後續即帶來諸如生態環境、社會結構、文化採借、相對方位,以及創世神話的創新等文化發展變遷的殊異發展。

Robert Layton(2000: 49-68)論及族群起源與創世神話時,曾指出部份古老人群的傳統中,創生年代(creation period)是文化與土地連結的開始點。不斷重述創生年代的神話傳說,使得人群得以與其土地連結在一起,成為文化最堅實的一部份。那時地域群與其它地域群間要連結成一個區域群的方式,是依靠一些旅行英雄。這些英雄祖先從一地旅行到另一地,有時也會經過同一個地域群。因此,藉由在儀式中不斷重述、重演這些祖先的事蹟,便同時凸顯個別地域群的獨特性,也表現出整個區域網絡的連結方式。以蘭嶼廣泛流傳的「黑翅膀的飛魚」神話為例,該故事描述飛魚天神啟示Tao祖先開始食用飛魚,族人重新記取飛魚祖先的訓誡,因此開始懂得善用飛魚資源,修補了人與飛魚之間的關係,從此繁衍族裔的過程。這則飛魚神話隱喻著Tao祖先接受了來自天神的啟示,它是一種轉化,引導著Tao族人重新找回自己文化的秩序,並發展出獨樹一格的飛魚文化體系。此外,「黑翅膀的飛魚」也告誡Tao祖先,要為每年飛魚的到來舉行招魚祭儀式:「你們要在十月的時候砍伐做火把用的蘆葦莖,十二月時我們看見你們所砍的蘆葦經已堆在那裡之後,我們就會從南方慢慢地飛到你們這個島上,所以你們要在一月時為我們舉行招魚儀式,我們就會很快地回到你們的島」(余光弘、董森永 1998:7-9)。從上可知,蘭嶼Tao族人為了發展飛魚捕撈的永續生業方式,因而衍生出招魚祭儀及其漁團社會組織的共構關係。也因此,蘭嶼透過創世神話開啟了異地生存的序幕,也藉由「在地化」之後的經驗與知識累積,建立了屬於Tao本身獨特的海洋知識及其核心的文化內涵;同時,兩地文化的發展也就此面臨了分道揚鑣的命運。

有鑒於此,針對兩地中斷交往的客觀環境因素,夏曼.藍波安提出一個兩邊係依賴星星、風向、潮流等專屬海洋知識,始能進行南北航海的在地觀點,他認為:

為什麼沒有繼續呢?傳說,最終是因為Ivatan人不想再與達悟人minganangana(航海交易),可是Tao人堅持還是南下試圖繼續進行之,最後在巴丹島以戰爭結束往來的交易,歷史過去真實的事件,在沒有文字的記載下,成為Tao人現今的『神話故事』,Ivatan人早已忘記的歷史記憶。(夏曼.藍波安 2003:9)

此外,關華山檢視蘭嶼特殊「生態窩」雙村的歷史發展模式,他認為:

就紅頭、東清與朗島部落早年的人口而言,其所居之生態窩太豐饒了,所以可以容納後來的巴丹島移民,但其都只能居於較差的地塊。其中野銀成功的形成一聚落,而Iwatas卻很可能因選址出了問題而絕滅,漁人的外來移民與本地居民也成功融合在一起,朗島的小聚落到日治初也融入它自己。而雅美人與巴丹島人間的交往可能因為一方為保衛自己的資源,另一方想再移入而起了鬥爭,很可能這就是大約三百年前的流血事件,正阻絕了更多的移民,使得蘭嶼往後可以保持一個相當程度的封閉人文與生態系統。(關華山 2008:266)

綜上所述,兩地中斷交往的客觀環境因素,夏曼.藍波安表示是起因於「Ivatan人不想再與達悟人minganangana(航海交易)」,而關華山則認為是「一方為保衛自己的資源,另一方想再移入而起了鬥爭」。事實上,筆者認為這兩種歸因皆涉及島民面對島嶼有限生存空間的意識與警覺;同時,也暗喻著Tao與Ivatan,儘管可能是同源共祖的同一「族群」,但仍逃避不了皆必須面對客觀環境與資源有限制約下的生存考驗與競合關係。換言之,「島嶼生態負荷」儼然是兩地除了男人爭風吃醋、不當交易等歷史因素之外,另一個造成兩地交往中斷的重要環境因素之一。

V.結論:海的彼端是「原鄉」?

蘭嶼與巴丹兩地基於地緣關係與族群文化類緣的客觀事實,以致目前部分族人口述歷史與學理建構出現「巴丹島可能是蘭嶼島民的原鄉之一」的論述。然而,部分學者對此仍持有不同的看法,余光弘(2001:16)即認為:「兩地雖有若干相似之處,但相異之處卻更有過之,造成兩地文化發展差異的主要原因為巴丹移民抵達蘭嶼後,面臨生態環境的大幅改變、原有社會結構的難以複製,以及島上其他族群文化元素的採借等因素」。再者,針對蘭嶼各個部落文化內涵的內部差異性,余光弘則認為:「『非雅美』的各個族群可能是先雅美人佔居蘭嶼者,也可能是雅美族人口尚少、還未均勻分佈全島時的後來者,無論其為先來後到,他們的文化特質應該多少會融入雅美文化中,稀釋其中的巴丹成分」(同上:39)。因此,我們若從蘭嶼的考古發現、起源神話與文化內涵等面向進行更細緻的分析,或可推論蘭嶼全島的Tao族群,當初可能並非集體行動、一次到位,計畫性地遷居蘭嶼。而隨著時空的遞變,蘭嶼與巴丹,以及蘭嶼各部落之間,其文化發展呈現出「兩地雖有若干相似之處,但相異之處卻更有過之」的殊異現象,也就不難理解了。此外,針對「來自巴丹」這種鄉愁寄望與一廂情願的推論,卻也引來部分蘭嶼島民的不同意見。一位Tao族人即曾表達他所抱持的不同觀點:

我從海洋知識或自己的航海經驗發現蘭嶼的祖先可能來自南方沒錯,但不一定是從巴丹島直接到蘭嶼。有可能是某個南方的地方經由恆春、臺東、綠島,來到蘭嶼。從季風、洋流、地形等海洋知識與條件來看,這樣的航線也是有可能的。所以,巴丹人也有可能是從蘭嶼,由北向南遷徙過去的,巴丹島怎會變成是蘭嶼的原鄉呢?

上述族人試圖從南島世界的航海知識出發,告訴我們月亮、星辰、潮汐、洋流等環境因素,以及對蘭嶼Tao人原初理論(泛靈信仰文化體系)理解的重要性。因此,上述的觀點,正好提供我們一個重新思考蘭嶼與巴丹族群遷徙路線的參考。換言之,所謂的族群遷徙路線,可能因年代的歷史縱深,以及季風、洋流、地形等海洋環境因素的影響,因而形成海洋島嶼空間上複雜而不同層次的遷徙網絡,而非一般學理所推論單一的遷移路線。

此外,楊政賢(2012:46)亦指出相對於Tao似乎只有由「南」向「北」單向路線的族群遷徙記憶而言,Ivatan的族群遷徙路線與方向則較多元複雜,例如:史前與口傳時期,部份Ivatan人咸信其早期祖先可能是來自北方臺灣(Formosa)的移民後裔(cf. Hidalgo 1996: 12;Philippine Information Agency 2002: 8);而近代階段,部分Ivatan則是為了躲避西班牙的殖民統治而南遷至巴布漾群島(Babuyan Islands)等(Hidalgo 1996),即是一條由「北」向「南」的遷徙路線。反之,Ivatan從巴丹本島(Batan Island)陸續往北遷居依特巴雅島(Itbayat Island)以及更北的北方之島(蘭嶼)等,如此的遷徙路線,則是一個由「南」向「北」的移動方向。相對於蘭嶼此島不可能成為一個「中心」,以及Tao僅有由「南」向「北」單向路線的族群遷徙口傳歷史而言;巴丹本島則是以「中心」本島自居,Ivatan亦在不同時期有不同路線的族群遷徙,往返於巴丹本島及其鄰近的衛星離島網絡裡,彼此南來北往,互相交錯盤結。

總之,在蘭嶼與巴丹之間的廣大海域,海的彼端是否就是「原鄉」?誰又是誰的「原鄉」?或許,對長期寓居廣大海洋的Tao與Ivatan此一島、國之間的「族群」而言,所謂的「南方」可能是地圖上客觀的絕對座標,而所謂的「北方」亦可能也只是某些時空脈絡之下主觀的相對方位。

附註

[1]此處「巴丹島」一詞,係泛指「巴丹群島」諸島之總代稱。文中若遇有群島中個別島嶼需分開稱之時,則使用各該島名稱加以區隔。

[2]本文為反映目前現況,對蘭嶼島上居民的族稱,筆者於文中將採當地族人口語上的說法Tao。至於文中所引節錄文獻,為了忠於原著而繼續沿用「雅美」或「達悟」。因此,文中所出現之Tao、雅美與達悟,所指涉者,皆為蘭嶼島上的同一族群,特此註明。

[3]相對於漁人部落的Sira do Kawanan家族的飛魚「四刀切法」,蘭嶼其他部落與漁人部落其他家族皆普遍流行飛魚「三刀切法」的文化傳統。

[4]原引文所指Ibatan,拼音接近Ivatan,同樣是指涉巴丹島的另一種寫法。

[5]意指菲律賓巴丹島。

[6]伊法旦(Ivatas)部落相傳是曾在蘭嶼存在過的一個舊部落。該部落原本是一個大部落,人口有250戶,500多人。1925年至1930年間,流行了幾年的霍亂,不少族人因而死亡。1932年部落只剩下6戶,人口10幾個人。1935年某天,有位婦人自殺,用火燒了自己的房,從此部分部落人,陸續往椰油(Yayo)部落遷移,伊法旦部落就再也沒有人居住了。

[7]原引文所指Mahataw係指蘭嶼另一名稱,與巴丹島其中一個市鎮名稱Mahatao發音雷同類似,兩者拼音書寫符號僅一個字母的差異。

[8]根據筆者的田野調查資料,臺灣東部部分的阿美族稱蘭嶼為Votel,並且流傳有祖先經過該島或從該島輾轉遷徙到臺灣的起源傳說。Votel(或稱fotol)此音與文中所述卑南族語Botol拼音相近,是否為區域性相互採界的語言現象,仍需進一步考證。

[9]許多學者都認為談馬顏即Tobaso,因為兩者發音接近。但日人金關丈夫曾撰文考證,認為此說法錯誤,談馬顏並非僅指蘭嶼,而是包括此島在內的更廣泛地域的名稱(徐瀛洲 1984:8)。

[10]亦參筆者2007年田野採集資料。

[11]Teirala在Tao語意的方向名稱上,係指北方之意(董森永 1997:156)。

引用書目

丁字褲文史工作室

2010 《蘭嶼Tao族Mikarayag拍手歌會音樂展演暨影音採集計畫成果報告書》。蘭嶼:丁字褲文史工作室。

余光弘

2001 〈巴丹傳統文化與雅美文化〉。《東臺灣研究》6:15-46。

余光弘、董森永

1998 《臺灣原住民史─雅美族史篇》。南投:臺灣省文獻委員會。

李壬癸

1997 《臺灣南島民族的族群與遷徙》。臺北:常民。

呂鈺秀、郭健平

2007 《蘭嶼音樂夜宴:達悟族的拍手歌會》。臺北:南天。

洪敏麟

1978 〈光緒二十三年臺東廳吏之蘭嶼探查史料〉。《臺灣文獻》29:1-15。

胡正恆

2008 〈歷史地景化與形象化:論達悟人家團創始記憶及其當代詮釋〉。刊於《寬容的人類學精神:劉斌雄先生紀念論文集》。林美容、郭佩宜、黃智慧編,頁445-482。臺北:中央研究院民族學研究所。

2010 〈簡介蘭嶼地理資訊:一個地景人類學的觀點〉。刊於《雅美Tao海特展專輯》。卿敏良總編,頁24-27。臺北:臺北縣立十三行博物館。

夏本.奇伯愛雅

1996 《雅美族的古謠與文化》。臺北:常民文化。

2011 《雅美族歌謠:情歌與拍手歌》。新竹:國立交通大學。

夏曼.賈巴度(施馬高)

1997 《蘭嶼部落地景地名空間文化之調查》。臺東:臺東縣立文化中心。

夏曼.藍波安

2003 《原初豐腴的島嶼─達悟民族的海洋知識與文化》。國立清華大學人類學研究所碩士論文。

徐瀛洲

1984 《蘭嶼之美》。臺北:行政院文化建設委員會。

浦忠成

2007 《被遺忘的聖域:臺灣原住民神話、歷史與文學的追溯》。臺北:五南。

陳玉美

2001 《臺東縣史.雅美族篇》。臺東:臺東縣政府。

2008 〈兩性、工作、時間與空間:從蘭嶼民族考古學資料重新思考「考古遺址」〉。刊於《寬容的人類學精神:劉斌雄先生紀念論文集》。林美容、郭佩宜、黃智慧編,頁445-482。臺北:中央研究院民族學研究所。

翁瑜敏

1998 〈咫尺天涯覓芳鄰─八重山與巴丹群島紀行〉。《經典雜誌》2:50-73。

移川子之藏

1993[1940]〈方位名稱和民族遷移及地形〉。刊於《臺灣南島語言研究論文日文中譯彙編》。黃秀敏譯,頁488-503。臺東:國立臺灣史前文化博物館籌備處。

2005[1931]〈紅頭嶼與南方巴丹群島:口碑傳承與事實〉。刊於《臺灣百年曙光:學術開創時代調查實錄》。移川子之藏等著,楊南郡譯,頁10-31。臺北:南天。

鳥居龍藏

1996[1897]〈臺灣通信(八):紅頭嶼行之二〉。刊於《探險臺灣:鳥居龍藏的臺灣人類學之旅》。鳥居龍藏著,楊南郡譯,頁250-270。臺北:遠流。

楊政賢

2012 〈島、國之間的「族群」:蘭嶼Tao與巴丹島Ivatan的口傳歷史〉。《南島研究學報》3(1):27-54。

董森永

1997 《雅美族漁人部落歲時祭儀》。南投:臺灣省文獻委員會。

董瑪女

1995 《芋頭的禮讚》。臺北:稻鄉出版社。

稻葉直通

1952 〈紅頭嶼〉。劉廣麟譯。《臺灣文獻》1:10-37。

臺東縣政府

2008 《97年度臺東縣雅美族祭儀普查建檔計畫期末報告書》。臺東:臺東縣政府。

劉其偉

1996 《台灣原住民文化藝術》。臺北:雄獅。

臧振華

2002 〈保存蘭嶼地下史料的重要性:一個學術的觀點〉。刊於《2002臺北市 原住民文化祭系列活動─南島民族世紀首航暨海洋文化國際論壇論文集》。財團法人台灣原住民部落振興文教基金會編,頁127-129。南投:財團法人臺灣原住民部落振興文教基金會。

2005 〈從考古資料看蘭嶼雅美人的祖源問題〉。《南島研究學報》1:135-151。

關華山

1989 〈雅美族的生活實質環境與宗教理念〉。《中央研究院民族學研究所集刊》67:143-175。

2008 〈初探雅美族傳統居住文化的可持續性〉。刊於《寬容的人類學精神:劉斌雄先生紀念論文集》。林美容、郭佩宜、黃智慧編,頁233-272。臺北:中央研究院民族學研究所。

Beauclair, Inez de (鮑克蘭)

1959 Three Genealogical Stories from Botel Tobago: A Contribution to the Folklore of the Yami. Bulletin of the Institute of Ethnology Academia Sinica 7: 105-140.

Bellwood, Peter, and Eusebio Dizon

2005 The Batanes Archaeological Project and the ‘Out of Taiwan’ Hypothesis for Austronesian Dispersal. Journal of Austronesian Studies 1(1): 1-33.

Benedek, Dezso (白德澤)

1991 The Songs of the Ancestors: A Comparative Study of Bashiic Folklore. Taipei: SMC Publishing, Inc.

Hidalgo, Cesar A.

1996 The Marking of the Ivatans: The Cultural History of Batanes. Manila: Cognita TRC.

Hung, Hsiao-chun (洪曉純)

2008 Migration and Cultural Interaction in Southern Coastal China, Taiwan and the Northern Philippines, 3000 BC to AD 100: The Early History of the Austronesian Speaking Populations. PhD dissertation, Archaeology and Natural History Department, The Australian National University.

Layton, Robert

2000 From Clan Symbol to Ethnic Emblem: Indigenous Creativity in a Connected World. In Indigenous Cultures in an Interconnected World. Claire Smith and Graeme K. Ward, eds. Pp:49-68. St Leonards: Allen & Unwin.

Philippine Information Agency

2002 Exotic Batanes: Batanes Travel Guide. Basco: Philippine Information Agency.

Urry, John.

1995 Consuming Places. London: Routledge.

Volcano Map of Philippines

2022 Iraya, Batan Island, Philippines. http://www.malapascua.de/Volcanoe-Map/Batan_Islands/batan_islands.html, accessed April 19, 2022.

Iizuka, Y., P. Bellwood, H. C. Hung, and E. Z. Dizon

2005 A Non-destructive Mineralogical Study of Nephritic Artifacts from Itbayat Island, Batanes, Northern Philippines. Journal of Austronesian Studies 1(1): 83-108.