不甘「部落」變成只是一個「地名」:巴布麓的故事

本期專題

第50期

2022/06

文/陳俊斌

陳俊斌

國立臺北藝術大學音樂學研究所教授

本文描述臺東市卑南族巴布麓部落年度歌唱拜訪家戶活動semimusimuk,討論這個以部落小朋友組成的薪傳少年營為主體的活動如何凝聚部落向心力,成為年祭活動的新傳統。這個拜訪家戶活動在每年12月舉行,由薪傳少年營成員以兩天時間在部落內外演唱族語歌曲與外來歌曲,為年祭活動揭開序幕。巴布麓部落又稱寶桑部落,而現在臺東市區有寶桑路,以及各種以寶桑為店名的店家,包括豆花店、湯圓攤、壽司屋、民宿等。巴布麓這個名稱怎麼來的?為什麼巴布麓部落又稱為寶桑部落?這些問題將在文中解答。本文標題名稱取自前薪傳少年營成員、現任部落青年會成員Kyukim Tamalrakaw的文章,她以〈不甘「部落」變成只是一個「地名」,所以我們很努力〉這個標題,道出部落的危機感:擔心部落人口越來越少,外移人口越來越多,也許有一天「寶桑部落」消失了,只有「寶桑」這個地名還可以在臺東市街道看到(Tamalrakaw 2015)。

我以2021年的semimusimuk活動開始,講述這個部落的故事。12月18日這天是巴布麓部落舉行semimusimuk的第一天,這一天,薪傳少年營小朋友會在部落中挨家挨戶唱歌報佳音,隔天還會到部落外拜訪親友家戶。活動開始前,約下午兩點,薪傳少年營成員、青年會成員、薪傳少年營的家長聚集在集會所(巴拉冠)靠馬亨亨大道的守護神神位周圍,等待祭司舉行祈福儀式。這個神位tinuadrekalr是個豎立在水泥臺座上一塊約30公分高的立石,在這塊立石前方有一塊平放的石頭,形成一個平臺,平臺左右各有一塊較矮的立石做為屏障(圖1)。大約二十名薪傳少年營成員,他們大部分是學齡前兒童,排成三列站在守護神神位前。十位左右的青年會成員,站在薪傳少年營成員左右或後面,看顧著這些兒童,這些兒童的父母或祖父母則圍繞著這些兒童和青年在周邊站立。我和太太也在家長行列中,因為我們兩歲半的孫子和一歲半的孫女也參加這次活動。在打扮成小丑模樣的薪傳少年營指導老師對小朋友交代活動注意事項後,祭司上場,站在神位與小朋友之間,唸起禱詞,稟告祖靈並祈求活動順利。祈福結束,祭司在馬亨亨路旁人行道上放置一莖草梗,在場的人跨過草梗後,小朋友坐上貨車,到距離集會所將近300公尺的原住民會館廣場進行開幕儀式。

圖1 巴布麓守護神

(圖片來源:陳俊斌攝,2009/2/28)

到達原住民會館後,大人們花了很大的工夫才讓不受控的小朋友們排成兩列,廣場中已經升起火堆,開幕儀式正式開始。這時,每位小朋友手上拿著一支樹枝,薪傳少年營中最年長的成員高喊:「添薪材」,其他小朋友呼應:「傳薪火」,接著,這位資深成員跑到火堆前,舉起樹枝唸出自己的族名,再把樹枝丟入火堆。其他小朋友,由年紀較大的到較年幼的依序重複這個程序,到火堆前唸出族名或中文名字,把樹枝丟入火堆,然後回到隊伍。有些小朋友,包含我的孫子和孫女,是在青年會成員的協助下完成程序。當所有小朋友完成程序後,牽起手來,圍著火堆唱歌跳起四步舞,最後在呈現少年會所pankun舞蹈的蹲跳舞步中,完成開幕儀式。接著,他們進入原住民會館報佳音,展開第一天的semimusimuk。

這次的semimusimuk是在重重考驗下展開,因而別具意義。因為新冠疫情影響,直到活動前一個月,族人還不確定是否能夠如同往年般舉行這個活動。另外,薪傳少年營的創辦人之一,同時也長期擔任指導老師和吉他伴奏的林娜維,因病已經住院一陣子,雖然她生病前已經把薪傳少年營的工作交給青年會,但少了她的參與,大家都不確定青年會是否可以扛得下來。1甚至預定舉辨活動的第一天遇上全國公投,集會所活動場地被徵用為投票所,以至於往年在集會所舉辦的開幕儀式不得不改到原住民會館廣場。即使面臨這些挑戰,有些家長猶豫著要不要讓他們的小孩參加,有些人婉拒薪傳少年營的來訪,部落幹部還是決定舉辦semimusimuk。是什麼原因讓他們在重重挑戰下,仍然堅持舉辦這個活動?他們的堅持顯示這個活動對他們很重要,但這個在部落中只有十幾年歷史的新傳統,為什麼對他們這麼重要呢?在討論這些問題前,我們先來認識巴布麓部落。

I.關於巴布麓(寶桑)部落2

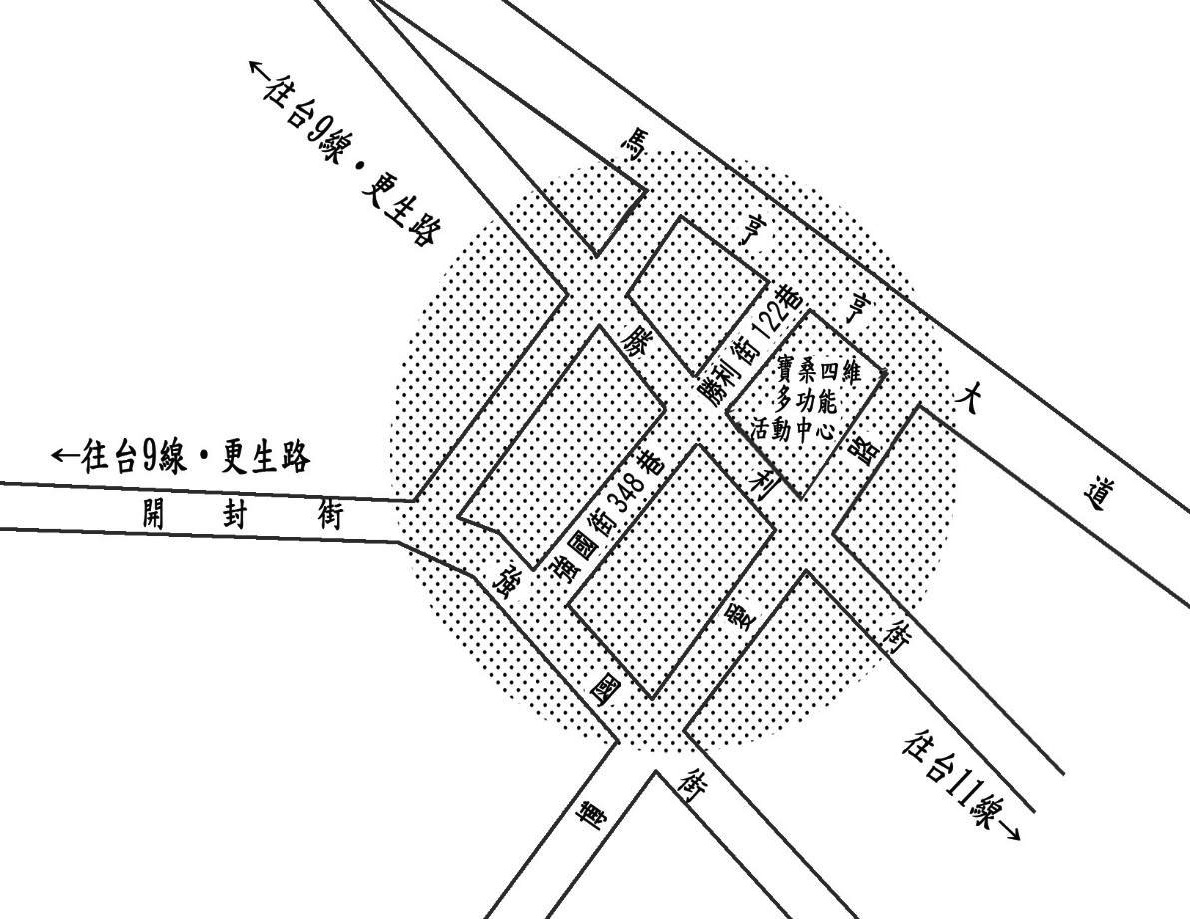

巴布麓部落坐落在臺東市以強國街、強國街348巷、勝利街及博愛路為界,長寬各約100公尺的街區。族人會開玩笑地說,這是因為部落很小,走「八步路」就逛完了。當然,這個部落雖然小,但不至於走八步路就逛完。「寶桑」和「巴布麓」都是以諧音漢字標示的原住民語詞,它們指涉了這個部落的發展歷史;而族人以「巴布麓」諧音開玩笑,也反映了他們處於多語的環境中,習於在不同語言間進行多種形式的翻譯,包括語言的和文化的翻譯,甚至藉著刻意的誤譯,創造出新的意義。族人日常對話中提到部落時,常用「寶桑」一詞,不過,在正式場合中則越來越傾向用「巴布麓」作為部落名稱,在接下來的敘述中,我會把兩個名稱混著用。

圖2 寶桑部落位置圖,部落位於灰點範圍內

(圖片來源:林娜鈴繪製)

巴布麓是一個不到兩百人的小部落,我聚焦於這個部落有兩個原因。第一,它和南王部落都是從卑南舊社遷出的卑南族人所建,現有關於卑南族的文獻中有相當多聚焦南王部落的著作,本文關於巴布麓部落的介紹可以做為南王部落的對照,讓我們對於「部落」這個詞的意涵有更深刻的認識。第二,這個部落是我太太出生成長的部落,這裡有我們的家和親友,雖然我因為工作長年住在臺北,在節慶與假日回到部落和親友及族人相聚的經驗,使我對這個部落有特殊的感情。

巴布麓部落是卑南族「八社十部落」中比較晚成立的部落,1995年巴布麓主辦卑南族聯合年祭這個跨部落聯誼活動時,把卑南族各部落名稱嵌入大會歌中,這首歌多年來於各卑南族部落間傳唱,成為〈卑南族版圖歌〉,歌詞如下:3

mulaudr i meredek i Papulu(往東邊可以抵達寶桑)

mudraya i Danadanaw Mulivulivuk(往西邊走是龍過脈、初鹿)

Alripay Tamalrakaw Likavung(阿里擺、泰安、利嘉)

mutimul i Katratipulr i Kasavakan(往南邊走是知本、建和)

an muami i Pinaski Puyuma(往北邊走是下賓朗、南王)

mutubatibatiyan ta bulay nanta i Pinuyumayan(我們美麗的卑南族群)

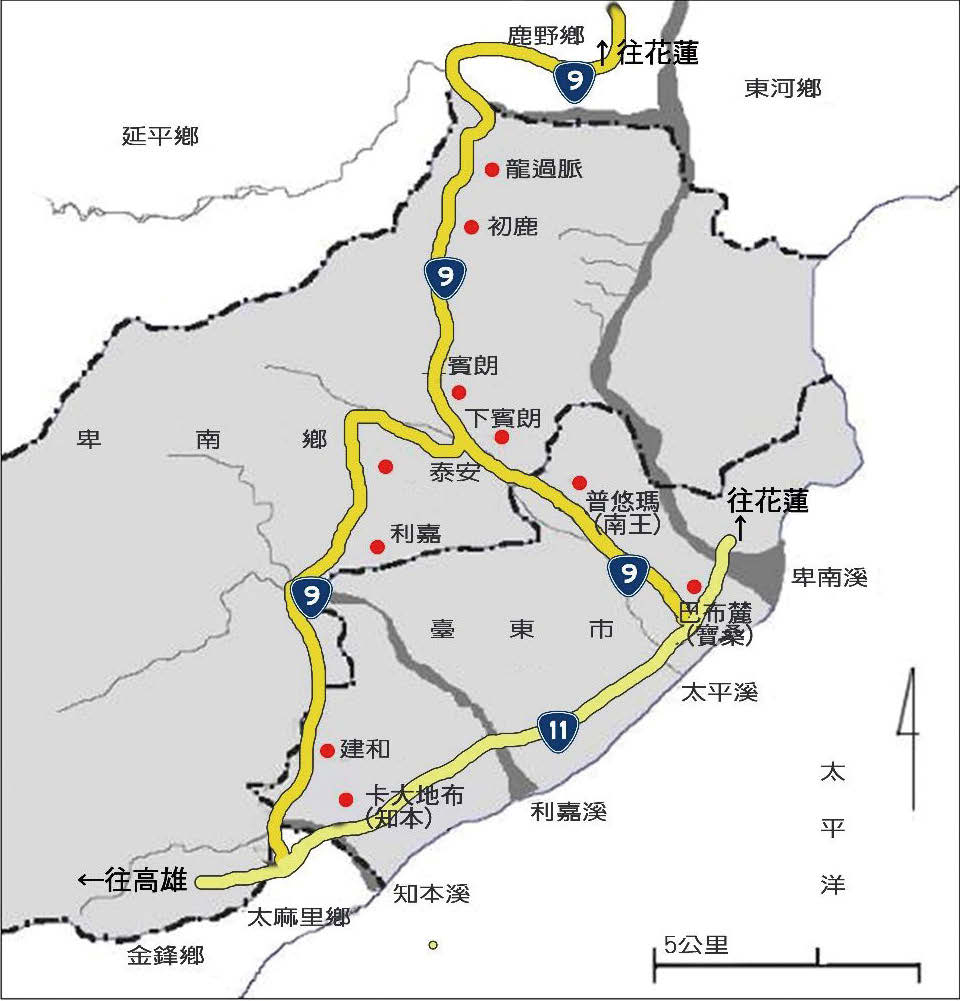

在這首歌中,用東西南北的方位順序指出十個部落的名稱,在最東邊的是寶桑(Papulu,巴布麓),在西邊的五個部落由北往南依次為龍過脈(Danadanaw)、初鹿(Mulivulivuk,北絲鬮)、阿里擺(Alripay)、泰安(Tamalrakaw,大巴六九)、利嘉(Likavung,呂家望),南邊的部落有知本(Katratipulr,卡大地布)與建和(Kasavakan,射馬干),北邊則為下賓朗(Pinaski,檳榔樹格)以及南王(Puyuma,普悠瑪)。根據神話傳說,卑南族的祖先約於三千多年前在現在的臺東縣太麻里鄉三和村與華源村之間登陸,這個地點位於臺9線南迴公路上,三和海濱公園南方約300公尺處,卑南族人於1960年在此立了「臺灣山地人祖先發祥地」石碑(宋龍生 1998:4)。在南王部落也流傳著「都蘭山是卑南族南王部落人的祖先最早登陸和居住過的地方」的傳說(林志興 2002:16)。現在的十個部落中,龍過脈和寶桑部落是日治時期形成的新部落,其他八個部落則是沿自清代與日治時期文獻中記載的「八社」,因此有卑南族「八社十部落」之稱(圖3)。

圖3 卑南族聚落分布圖

(圖片來源:林娜鈴繪製)

巴布麓和南王部落都是從卑南舊社遷出的卑南族人所建的部落,根據傳說,卑南社祖先離開發祥地後,曾在幾個不同的地方建立聚落。例如,他們在卑南山東方平原的竹林中建立「巴依灣.東東安」,而後遷移至東邊的「邦蘭」。從「巴依灣.東東安」搬遷過來的三個母系大氏族,住在「邦蘭」北邊,原來散居在平原上的三個大母系氏族,移居到「邦蘭」南邊,共同形成一個聯合部落,被稱為「邦蘭.普悠瑪」,這應是卑南社被稱為Puyuma的由來,而Puyuma有「聯合」和「團結」的意思(宋龍生 1998:6,19)。到了約當清朝統治臺灣的近古時期,「邦蘭.普悠瑪」的居民向東南、南及西南三個方向遷移,形成三個聚落,統稱為「卑南.普悠瑪」,即「卑南大社」(ibid.: 21-22)。日本統治臺灣之前約兩百年間,卑南社曾經是臺東平原上的霸主,接受這個區域內大小部落進貢穀物與獵物,並協調部落間紛爭。1930年左右,多數卑南舊社族人因為當地瘧疾流傳與漢人遷入,並配合日本「番社集團移住」政策,搬到目前南王部落所在地(陳文德 2001:196-197)。部分不願遷往南王部落的族人,則搬到市中心附近居住。

據說搬到市中心的卑南社族人是為了擺脫日本政府透過部落派出所強加的「蕃族」義務勞動,於1927年在南志信(1886-1959,屬於卑南族Katadrepan家族,第一位接受現代醫學教育的原住民醫生,並曾擔任國民政府第一任國民大會代表)的帶領下,搬到臺東新街,南志信任職的臺東醫院附近居住。後來,日本人以這些搬到市區中心的卑南族人豢養家畜有礙衛生為由,在1930年代中期將他們和一些阿美族人遷到靠近卑南大溪的河川地,形成「北町新社」部落。住在北町新社西半部的卑南族人和東半部的阿美族人後來各自獨立成立部落,以現在的博愛路為界。卑南族人的部落即為「寶桑部落」,而又因阿美族人稱西半部地勢較高的地區為apapulu,被認為是「巴布麓」部落名稱的由來(有關寶桑部落的歷史,參見宋龍生 1998:303-307;陳文德 2001:213-214;王勁之 2008:14-16)。

「寶桑部落」名稱和「寶桑」這個地理名詞有關,而「寶桑」這個詞可以用來指涉幾個大小不同的空間範圍。從地理位置而言,寶桑「指的是卑南溪入海口南方濱海的一整片平原土地」(朱恪濬 2015:14),本屬卑南族領域,漢人移居卑南平原時在此形成最早的聚落(孟祥瀚 2001:9;宋龍生 1998:303)。清朝統治臺灣時期,「已漸有漢人,在卑南王的允許與鼓勵下,從西部山前經海路乘戎克船,或是經由陸路通過大武、知本然後抵達寶桑從事『向番擺流』(pailau,平埔語,意為交易)的工作」(宋龍生 1998:303)。陸續抵達的漢人建立了「寶桑庄」(朱恪濬 2015:16),1875年清政府於寶桑設立卑南廳治,設撫墾局並有綏靖軍五百人駐防(鄭全玄 1993:40)。1894年,「由寶桑庄、新街、馬蘭坳三處市街所集結而成的卑南新街(現今臺東市前身),已儼然成為東部地區的貿易、交通中心,商業日漸繁榮」(朱恪濬 2015: 20)。日治時期,於1913年推行的「卑南街市區改正計畫」,「將北起現在中正路,南至鐵花路,東臨太平洋,西達博愛路的整個區域,納為日本人居住的計劃區」,臺灣「本島人」主要居住在中正路及寶桑路一帶(朱恪濬 2015:22)。歷經不同階段的發展,「寶桑」一詞最廣義的說法,指的是臺東市,由包含寶桑庄、新街和馬蘭坳的卑南新街發展而成。寶桑庄範圍涵蓋現在臺東市內的文化、中山、復興、寶桑、中華、仁愛、中正、民權與成功等里,寶桑部落位於其中的寶桑里。

這個部落從表面上看來,是一個漢化很深的部落。寶桑部落所屬的寶桑里轄區內居民約有一千人,以卑南族與阿美族為主的「平地原住民」只占百分之二十,其他都是非原住民。寶桑部落集中在由強國街、強國街348巷、勝利街及博愛路圍繞的街區,外圍幾乎都是漢人住家,甚至在街區內也有多戶漢人住家。坐落在馬亨亨大道和博愛路交界處的「寶桑四維里多功能活動中心」,在大門及活動中心牆面裝飾著原住民圖樣,是這一帶較具原住民色彩的建築。走進寶桑部落街區,外人可能不會注意到他們進入一個原住民部落。從住屋外表,幾乎看不出街區內哪一戶住的是原住民,哪一戶住的是漢人,因為房屋的外貌幾乎沒有什麼原住民色彩。街區內很多卑南族住家都設有神桌,這使得這些住家看起來更像漢人住家。另外,部落的中老年人日常大多用臺語,我的太太即戲稱她的母語是臺語,因為從小家裡的人都是用臺語對話。

圖4 寶桑四維里多功能活動中心

(圖片來源:陳俊斌攝,2005/12/31)

寶桑四維里多功能活動中心標誌著巴布麓部落族人和鄰近阿美族人的密切關係以及與漢人政府協商的歷史。活動中心名稱中的四維里原本屬於寶桑里,於1967年從寶桑里劃分出來,是阿美族巴布頌部落所在地。從卑南舊社搬到臺東醫院附近的卑南族人和從馬蘭社遷出的阿美族人,被日本人安置在位於現在寶桑里及四維里內的河川地,共同開墾、建立「北町新社」部落。「北町新社」初建時,阿美族人也參加卑南族年底的大獵祭(陳文德 2001:215),但在約1950年起,便各自舉行分屬兩族的祭儀,並獨立為卑南族「巴布麓」(寶桑)及阿美族「巴布頌」(四維)部落。兩部落雖已各自獨立,在寶桑部落的年度活動和日常生活中,仍可看到卑南族人和阿美族人頻繁的互動。寶桑部落在每年年底的大獵祭與三月的小米除草完工祭,常有幾位附近的阿美族人到活動中心參加餘興節目,而有些阿美族小孩也會參加寶桑部落中以卑南族孩子為主體的「薪傳少年營」。由於和阿美族人長期有頻繁的互動,寶桑部落中有些較年長的族人,會講流利的阿美族語。兩個部落共同舉行祭典時期使用的會所,在1949年被國防部徵收,先後做為退除役官兵醫療所及復興廣播電臺用地,1987年解嚴後,族人經多次陳情後終於在1995年取回土地使用權,並在政府出資下在原址建造一棟單層鋼筋水泥建築(王勁之 2008:18-19),即這棟位於博愛路與馬亨亨大道交叉口的「寶桑四維里多功能活動中心」。活動中心和寶桑部落族人原本爭取重建的成年會所有所落差,做為折衷之計,族人以傳統工法於活動中心旁建造傳統成年會所palakuwan(巴拉冠)(圖5),於2003年完工(王勁之 2008:19)。2009年,族人更把原本位於博愛路巷內的部落守護神,移至成年會所前方,進一步凸顯這個會所的卑南族元素。包含活動中心、中心前廣場、成年會所及守護神的這個空間也被統稱為巴拉冠,是部落族人集會的公共空間。

圖5 寶桑部落成年會所

(圖片來源:陳俊斌攝,2003/3/8)

在巴拉冠舉行的部落活動中,最重要的是每年年底到次年元旦期間的年祭。年祭是卑南族八社十部落年度性傳統祭儀,各部落分別舉行,由男子會所主導,包含少年會所猴祭和成年會所大獵祭。部分卑南族部落的年祭曾中斷數十年,直到1990年代才恢復,南王部落則一直保存大獵祭與猴祭傳統,雖然舉行方式已經調整以因應社會變遷(例如,猴祭中用草紮的猴子取代真正的猴子)。巴布麓部落也一直保持大獵祭傳統,即使在會所被徵收的年代,族人仍克難地在馬路旁舉行歌舞與儀式;然而,由於在建立新部落之初就沒有成立少年會所,巴布麓部落並沒有實施少年猴祭。

大獵祭的保存使得巴布麓部落作為一個卑南族部落的地位可以被肯認,部落族人也得以藉由大獵祭讚頌他們的部落認同與族群認同。巴布麓部落在某種程度上被認為附屬於南王部落,為了能和其他卑南族部落平起平坐,他們努力保存卑南族文化,例如,持續舉行大獵祭,並且積極參加聯合年祭(聚)等跨部落活動。透過版圖歌中十個卑南族部落名稱的並列,寶桑部落翻轉了做為附屬部落的形象;藉著主辦1995及2012年聯合年祭,寶桑部落做為獨立部落的地位,則得到實質的認可。

大獵祭的保存不僅展現巴布麓部落維護卑南族文化的努力,這個祭儀也具有維繫部落運作的重要功能,特別是除喪和男子晉級,以及體現卑南族人維繫族群存續的價值觀,例如人觀、家族觀與部落觀。4巴布麓大獵祭程序大致如下:成年男子於12月29日上山打獵,而在獵人們準備上山打獵時,部落婦女會送食物與飲料給即將上山的親友,這種餽贈的行為稱為kiputabu。獵人在12月31日下午返回部落,先在由婦女們於部落外搭建的laluwana(凱旋門)與家人相會。在此,婦女為獵人把山上穿下來的獵服換上禮服,並戴上花環。接著獵人們在凱旋門內吟唱pairairaw祭歌,吟唱完畢,所有人走回部落集會所。族人回到集會所後,以家族為單位聚餐,並在廣場中央進行muaraka(大會舞)。第二天元旦早上,族人會在集會所進行同樂活動,下午由長老率領到跑步及狩獵冠軍的家戶以pairairaw祭歌吟唱祝賀,晚上繼續進行大會舞。一月二日晚上會視情況決定是否再進行大會舞,整個年祭活動在元旦或次日的大會舞後告一段落。在整個過程中,長老為喪家、跑步及狩獵冠軍吟唱pairairaw祭歌以及從凱旋門回到集會所後為喪家除喪及為kitubangsar新入級青年舉行的晉升儀式是大獵祭的焦點。

對喪家而言,家中成員的過世帶來的不僅是巨大的悲痛與損失,還有一連串的禁忌,必須透過親友及族人的慰藉,撫平他們的悲痛並協助解除禁忌。這些禁忌,包括在當年底大獵祭除喪之前喪家不應唱歌、跳舞以及參加歡樂聚會等,另外,家人過世代表著某種不潔與厄運,喪家會避免到別人家拜訪,以免將不潔與厄運傳給別人。不能唱歌、跳舞及歡聚的禁忌,要藉由全部落的力量在大獵祭中予以解除,而在大獵祭之前,親友和較常來往的族人會邀請喪家到他們家中作客,逐步解除喪家避免出外作客的禁忌。從一個家庭成員過世到除喪的階段,歷經守靈、出殯、除穢、解憂等過程,5其中,除穢僅限亡者家屬參與,在其他活動中一般族人及親友都可以參與。隨著為一戶喪家舉行的解憂活動一場又一場地舉辦,不同的邀請者與受邀的喪家之間的關係,從較密切的親屬關係,到較疏遠的親屬關係,最後到部落族人關係,逐步將活動涉及的人際關係從「家」推展到「部落」。在大獵祭前喪家不唱歌的規範,使得大獵祭的除喪儀式中使用的歌舞顯得更有力量。大獵祭中,族人從凱旋門回到集會所後,喪家被引領到大會舞隊伍前頭,被戴上花環,跟著大家跳tremilratilraw舞蹈,當天晚上長老還會到喪家住處為喪家吟唱pairairaw祭歌,6當吟唱聲激發喪家女性成員悲痛而放聲大哭時,喪家過去一年的悲痛終於可以卸下,脫離悲痛與禁忌以回歸正常生活。這一連串透過族人為喪家撫平悲痛並協助解除禁忌,而使喪家與族人在大獵祭中建立與重整生活秩序的過程,卑南族學者孫大川以「新舊交替、男女重逢、生死兩全」形容(山海文化雜誌社 1995:14)。「男女重逢」過程中,由象徵「家」的女士在象徵「部落」的男士離開部落打獵前的kiputabu,到獵人回部落時在凱旋門的迎接,體現家族與部落觀念的接合,在舊的一年將盡之際,透過歌舞為部落重整生活秩序,使之煥然一新,因而得以「新舊交替」。在這新舊交替中,生老病死得以被視為如同季節轉換般的循環,讓族人可以泰然面對,使得生死得以兩全。

大獵祭不只用以宣告喪家生活可以回歸正常,也宣告完成年齡階級訓練的年輕男孩已經晉級成為男人。作為部落社會基石的年齡階級制度透過大獵祭得以運作,而部落男子也才得以由男孩成為男人,成為卑南人。在卑南族的傳統社會結構中,通過會所訓練並參與部落事務的男性才能被認可為卑南族人,才有資格結婚成家。男孩子在12、3歲進入少年會所接受大約六年的男子年齡階級訓練,完成少年會所體能與狩獵訓練後,成為miyabetan服勞役級成員。服勞役期間,除了負擔部落勞役外,還被禁止唱歌跳舞。一位長老擔任他的「師父」(或稱「教父」、「義父」),教導他卑南族的禮儀、習俗和技能,在連續參加大獵祭三年,服役期滿後,由師父在大獵祭中帶領他在集會所廣場跳大會舞,跳完tremilratilraw舞蹈後,正式成為青年階級成員。即使現在會所訓練和大獵祭因應社會變遷有所調整,透過會所制度一再確認長幼尊卑觀念以及男子之間兄弟般情誼的價值觀仍保持不變。透過男子必須在做為師父的長老指導下才能晉級的規定,除了使得會所的傳統可以透過這種師徒關係傳承外,也增強了師父和徒弟家族間的聯盟關係。男子會所制度的存在,提供執行、策劃、商議與監督部落事務的人力,並且讓來自不同家族的成員,在接受會所訓練以及參與部落事務的過程中,既連結部落中的不同家族,也在「家族」的基礎上,具體化「部落」的概念。

沒有少年會所的巴布麓部落,在會所制度傳承上有所缺憾。部落族人曾對在部落內建立少年會所一事進行爭辯,一直沒有取得共識。在這種情況下,巴布麓男孩子到了晉升勞役級成員的年紀,即使沒有受過少年會所訓練也可以成為miyabetan,而為了讓男孩接受完整的會所訓練,有些巴布麓家長把孩子送到南王少年會所。1998年部落成立薪傳少年營,並於2005年開始由薪傳少年營在每年年底挨家挨戶唱歌報佳音,稱之為semimusimuk,此一活動現已成為寶桑部落年祭的一部份。薪傳少年營在某種程度上取代少年會所的功能,部分彌補巴布麓在會所制度上的缺憾。

II.巴布麓薪傳少年營與 semimusimuk

薪傳少年營發起人之一的林娜維提到創辦薪傳少年營的初衷是:「集合了部落的小孩,成立了一個少年營隊,經由歌舞的練習,讓從沒有機會參與部落祭儀與穿著傳統服的孩子們,有了與祖靈最初的接觸」(林娜維 2016:330)。1997年,在母親的鼓勵及部落族人的支持下,當時三十多歲的林娜維邀請親友吳蘋眉和林美芳擔任指導老師,召集巴布麓及鄰近部落的小孩約20多名,讓他們「從歌舞裡面開始去認識自己的文化」(ibid.: 332)。經過幾個月練習,在1998年元旦,這群孩子在族人面前第一次公開表演,受到熱烈的讚賞,並在同年六月舉辦薪傳少年營成立大會(ibid.: 334)。成立兩年後,這個團隊停擺了四年,在2004年重新出發,並參考南王部落少年猴祭前夕的alrabakay(由少年會所成員挨家挨戶到部落族人家中進行的驅邪活動)和基督教聖誕夜唱佳音的活動,設計並舉行「迎大獵祭報佳音活動」。隔年,報佳音活動正名為semimusimuk,根據部落長老林仁誠的解釋,這個名詞有「嬉鬧、玩笑」的意思,是「trakubakuban的青少年在alrabakay後,嘻笑打鬧穿過部落家戶後門,把穢氣驅除帶走的形式名稱」(ibid.: 341)。至此,semimusimuk開始成為部落例行的年度活動,持續至今,已成為巴布麓的文化象徵,也「讓巴布麓孩子們的心中,都存在一座無形的會所」(ibid.: 342)。

雖然寶桑部落的semimusimuk在某種程度上模仿南王部落青少年的alrabakay,不過兩者有一些明顯的差別。參與南王alrabakay的是少年會所trakubakuban成員,由就讀國中、高中年紀的男生組成,他們在接受少年會所的訓練後,會進入成年會所繼續接受訓練。參與semimusimuk的薪傳少年營成員則有男有女,年齡層分布較廣,包含了學齡前兒童到國小及國中學生,成員在國中畢業後就會離開薪傳少年營。離開薪傳少年營的男女成員,可以進入部落「青年會」,而不是「成年會所」。semimusimuk和alrabakay都是在年底成年男子上山狩獵前挨家挨戶舉行,semimusimuk主要以歌唱為主,但alrabakay活動中,男孩子們並沒有唱歌,只有在進入每一家戶時,高喊alrabakay ta。此外,南王的alrabakay只在部落內進行,semimusimuk則不只拜訪巴布麓部落內家戶和商家(不限卑南族),還會拜訪部落外族人居住的地方,甚至包括和部落族人互動密切的外族家戶。薪傳少年營在semimusimuk活動中使用的歌曲不限卑南族歌曲,呈現多元混雜的特色。例如,國語歌曲〈熱情的沙漠〉成為他們的招牌歌曲之一,唱這首歌時他們會誇張地拉長「啊」的聲音,常吸引受訪的家戶成員一起加入舞動和跟著「啊……啊……」地高唱。拜訪家戶的程序通常如下:進入拜訪的家戶門口前,薪傳少年營的小朋友便會開始唱歌,讓受訪家戶知道報佳音的隊伍已經來到。使用的伴奏樂器以吉他為主,還會加上皮鼓或其他打擊樂器。行進以及在屋內演唱的歌曲以卑南族語歌為主,穿插排灣族、阿美族歌曲或國語歌曲,停留在每一戶時大多會唱兩首歌以上,還會根據被拜訪的家戶主人的職業、著名事蹟或喜愛的歌曲等特色,演唱該家戶的「主題曲」,被拜訪的家戶則會以點心及飲料招待。受訪家戶的主人,會和來訪的薪傳少年營成員面對面站著,指導老師會問小朋友:「這是誰的家?」讓小朋友回答。如果受訪的家戶,和來訪隊伍的某些成員有親屬關係,這幾位薪傳少年營成員會站在受訪家戶主人身邊,一起接受祝福。最後,薪傳少年營的小朋友會一邊用左右手交互上下擺動,一邊念著薪傳少年營的招牌祝福詞:「身體健康,萬事如意,新年快樂,聖誕快樂,我愛你!」結束表演,轉往下一家。

2021年的semimusimuk進行的程序和往年一樣,不過有幾件事情讓我印象特別深刻。首先,這一年參加活動的薪傳少年營成員以穿著尿布的幼兒居多,一部分的原因是部落內學齡兒童越來越少,一部分的原因是有些家長擔心疫情不願讓自己的小孩參加,以至於主辦者把能夠走路的小朋友都盡量找來。我那一歲半和兩歲半的孫女和孫子就在拜訪家戶的行列中,他們雖然已經開始會跟著哼一些部落曲調,其實不知道自己在做什麼。和我一樣有這種小朋友參加活動的父母或祖父母跟在隊伍中,雖說是為了欣賞小朋友的表演,但大部分的時間是在應付自己不受控的小孩子。不少巴布麓小孩子是在完全懵懂的狀況下開始參加semimusimuk的表演,部分青年會的成員就是在這種情況下,在年復一年的拜訪家戶活動中長大,而在這一次的semimusimuk中,他們不僅負責照顧那些懵懂的後輩,還分擔了原來的指導老師林娜維的工作,在排練時教小小朋友唱歌,在活動當天擔任吉他伴奏。這次活動中,我也注意到,即使受疫情威脅,有幾位老人家以及這些老人家的家屬仍然殷切期盼semimusimuk隊伍的到來。圖6是我在活動當天拍下的一張照片,照片中,一位身體狀況已經很不好的耆老,坐著輪椅欣賞小朋友的表演,小朋友圍繞著耆老,青年會的成員則在一旁為小朋友伴奏。耆老想必是很高興的,可是她無法以言語表達,只能藉著身邊擺放著要給小朋友的糖果餅乾表示對他們來訪的感謝。還有一位耆老臥病在床,無法起身,小朋友只能在房間外唱歌給她聽。很不幸地,這位臥病的耆老在semimusimuk過後不久往生了。缺席這次活動的薪傳少年營指導老師林娜維,在活動過後一個月也不敵病魔而離世。小朋友們還不懂這些生離死別,在林老師過世後兩三個月,有位小朋友問大人﹕「林老師是不是死了?是不是不會回來了?我好想念她。」為了安慰小朋友,大人只好說:「那你把要跟林老師講的話錄下來,我LINE給她。」這樣的童言童語,讓我對本文一開始的問題「是什麼原因讓他們在重重挑戰下,仍然堅持舉辦這個活動?」有個簡單的答案:「因為這個活動讓部落活著」。雖然有生離死別,耆老們年輕時唱歌給晚輩聽,年老的時候,小朋友唱歌取樂他們,曾經懵懵懂懂的小孩子,有朝一日會成為教導晚輩唱歌的老師,一旦這些人中有人過世了,只要部落的人還在唱歌,這些人就還活在族人的心中。這些人過世了,歌聲還活著,部落也就活著。

這次semimusimuk另外讓我讓我印象深刻的是部落內及鄰近的漢人與卑南族人的互動。傍晚薪傳少年營拜訪頭目家時,頭目招待所有參與活動的族人用餐,我利用這個空檔到附近商店買東西,無意間聽到部落內漢人住戶和他朋友的一段對話。這位漢人的朋友來拜訪他,即將離開時,主人出來送客,為了挽留客人,主人說道:「你就多留一下嘛,等一下就可以聽到『番仔』唱歌。」我聽到這句話的時候,感到非常不快,這位漢人的態度反映出,即使每天看到原住民鄰居他還是把原住民當成異類的心態。不過,雖然仍有漢人鄰居抱持著對原住民鄙視的態度,在活動中,我也看到漢人住戶利用這個活動表達對原住民鄰居的友好。例如,有位住在部落裡近三十年的漢人,在這次semimusimuk特別主動邀請薪傳少年營到他家拜訪,表達他對原住民鄰居的支持。還有部落外的商家,也邀請小朋友去拜訪報佳音,例如,位於四維路上的臺東假期商旅飯店。第一天活動接近尾聲時,報佳音的隊伍來到假期商旅,飯店經理親自出來接待。在大廳,小朋友開始唱起歌,便吸引了在咖啡廳喝飲料以及客房住宿的客人圍觀。熱鬧的氣氛使得小朋友多唱了兩首歌,經理也隨著歌聲起舞,薪傳的指導老師更趁著歌聲的空檔,向圍觀的客人說明卑南族年祭的意義。飯店為了答謝小朋友的來訪,免費招待冰淇淋與炸雞,小朋友吃完後又唱了一首歌答謝才結束這一站的拜訪,而在假期商旅的表演也成為當天活動的高潮。

透過semimusimuk及其他表演活動,薪傳少年營的小朋友建立了對族群的歸屬感,部落的長幼階序也在這些活動中一再地被確認鞏固。薪傳少年營並不是卑南族傳統的部落組織,他們活動的內容也不以傳統樂舞為限,但從某個角度來看,這個團體已經肩負傳統年齡階級組織的任務,因而,我們可以說這個團體的存在聯繫了傳統與現代。不僅如此,薪傳少年營在部落內與部落外的表演,以及在祭儀與非祭儀場合的參與,也使得「部落內─部落外」以及「祭儀─日常活動」間產生連結。

圖6 semimusimuk中,小朋友為耆老表演。

(圖片來源:陳俊斌攝,2021/12/18)

III.我依舊踏在故鄉的土地上

在寶桑庄這個原屬卑南族傳統領域而後成為漢人的聚集地上,卑南族人建立寶桑部落的歷史,可以說是數百年來臺灣原住民族由臺灣的主人變成少數民族的歷史的縮影;而這個部落在漢人環繞的環境中,試圖保留卑南族的文化特色與認同時所面臨的矛盾與掙扎,也是當代原住民族共同經驗的一部分。即使身處在自己部落,這種經驗勾起一種懷鄉情緒,或許可稱之為「在地鄉愁」。林志興作詞、陳建年作曲的〈鄉愁〉,對於「在地鄉愁」如此描述:「鄉愁,不是在別後才湧起的嗎?而我依舊踏在故鄉的土地上,心緒,為何無端的翻騰」。在地鄉愁,可以理解為一種離散意識,而這種離散不同於一般人熟悉的猶太人或非洲人遠離故鄉的流放。猶太人或非洲人的離散,是遠離原鄉造成的空間性阻隔,而臺灣原住民的離散,我認為,可以視為一種時間性的阻隔。前面提到的漢人用「番仔」指稱原住民鄰居的例子,可視為這種時間性阻隔的代表。在此,這位漢人無視於他的原住民鄰居和他同處一個時空,而把他們想像為停留在蠻荒時期的野蠻人種。這樣的心態,使得原住民族即使仍然住在祖先的土地或其附近,會感受到被周遭多數的優勢族群當成異族,因而形成在地鄉愁。

如果原住民的在地鄉愁是一種離散意識,離散的原住民如何回到原鄉?以巴布麓部落族人為例,空間性的回歸,例如,回到舊社居住,或者成為南王部落的一部分,是不實際的。時間性的回歸,如果是回歸到過去,完全以祖先的方式生活也是不實際的,而且如此更坐實原住民活在過去的刻板印象。

semimusimuk提供我們思考一種原住民復返的可能性,這種復返是James Clifford(2013)所稱的「望向多邊的復返」。巴布麓部落族人藉由薪傳少年營的家戶拜訪報佳音,以歌聲畫出部落的界線,同時也連結部落內外,混用不同來源的歌曲以連結不同的族群與時代,並接合他們當下所處的時空與祖先留下的傳統。這樣的復返和他們透過傳統祭儀的延續以及卑南族跨部落活動的參與和主辦,維繫並更新他們與祖居地的精神性連結的努力是相輔相成的。即便薪傳少年營終究是在當代社會變遷下妥協的產物,然而因為它的存在,巴布麓部落不完整的年齡階級組織可以得到修復,而semimusimuk這個世俗性的祭儀活動和大獵祭這個神聖性的祭儀活動,可以共同發揮界定部落與肯認族人身分的功能。因此,我認為,在巴布麓這個表面上看起來很漢化的部落,原住民性的展現不在於建築或文物的保存,而在於傳統價值觀的維護以及在重重挑戰下所發揮的復原能力。

附註

[1]林娜維一直掛念著semimusimuk是否能如常舉行,當她確定會辦的時候,要求族人在第二天活動經過醫院的時候,要告訴她,讓她可以在病房窗邊和大家打招呼。活動後一個月,她不幸往生。在此謹以本文表達對她的懷念以及對她長年奉獻部落事務的敬意。

[2]本文有關巴布麓部落及薪傳少年營的描述,部分取自作者2020年出版之專書並經改寫,謹此說明,引用作者專書之文字不一一標註出處。

[3]歌詞羅馬拼音及中文翻譯引自「臺東縣卑南族民族自治事務促進發展協會」製作之〈卑南族版圖歌〉影片(https://www.youtube.com/watch?v=XajqPXdNIuA,2018年10月9日上線)。

[4]卑南族各部落大獵祭的項目及其內涵大致相同,但儀式程序、歌曲旋律與舞蹈動作略有差異,在此以巴布麓部落為例,有關大獵祭社會文化意義的探討以及南王部落大獵祭程序可參考陳文德1989年期刊論文。

[5]有關卑南族喪葬禮俗,可參考陳美齡以南王部落為例撰寫之碩士論文(2015)。

[6]近年來,部落中會領唱祭歌的長老日漸凋零,除喪程序趨於簡化,會在大會舞進行的空檔,由長老帶青年會成員至喪家用餐處致意,取代祭歌吟唱。

引用書目

山海文化雜誌社

1995 《卑南巡禮特刊—由獵祭出發》。臺北:順益台灣原住民博物館。

王勁之

2008 〈巴布麓卑南人的「部落」觀念與建構〉。國立臺東大學南島文化研究所碩士論文。

朱恪濬

2015 〈寶桑町的前世與今生〉。刊於《臺東寶桑Pusong Pooson寶桑:巷弄好生活》。吳當、朱恪濬著,頁14-25。臺東:臺東縣政府。

宋龍生

1998 《臺灣原住民史。卑南族史篇》。南投:臺灣省文獻委員會。

林志興編

2002 《卑南族:神秘的月形石柱》。臺北:新自然主義。

林娜維

2016 〈巴布麓部落薪傳少年營:文化復育計畫〉。刊於《卑南學資料彙編第二集─碰撞與對話:關於「卑南族」的想像與部落現實際遇》。巴代編,頁329-343。新北:耶魯國際文化。

孟祥瀚

2001 《臺東縣史.開拓篇》。臺東:臺東縣政府。

陳文德

1989 〈年的跨越—試論南王卑南族大獵祭的社會文化意義〉。《中央研究院民族學研究所集刊》67:53-74。

2001 《臺東縣史卑南族篇》。臺東:臺東縣政府。

陳美齡

2015 〈界線與秩序:當代卑南族南王(Puyuma)部落喪葬禮俗的多元樣貌〉。國立臺東大學南島文化研究所碩士論文。

陳俊斌

2020 《前進國家音樂廳!─臺九線音樂故事》。臺北:國立臺北藝術大學出版中心/遠流出版社。

鄭全玄

1993 〈臺東平原的移民拓墾與聚落〉。國立臺灣師範大學地理研究所碩士論文。

Clifford, James

2013 Returns: Becoming Indigenous in the Twenty-First Century. Cambridge: Harvard University Press.

Tamalrakaw, Kyukim

2015 〈不甘「部落」變成只是一個「地名」,所以我們很努力〉。Mata Taiwan,http://www.puretaiwan.info/2015/03/01/mepapuluandtamalrakaw,2016年3月15日上線。