帝國侵略的前線:馬武督社在日治初期的抵抗與爭戰

本期專題

第50期

2022/06

文/梁廷毓

梁廷毓

國立臺北藝術大學美術學系藝術批判與實踐研究博士班研究生

I.前言

新竹縣的關西地區,長期以來是泰雅族馬武督群的傳統生活領域,直至18世紀才漸漸由客家、閩南人群與竹塹社熟番共同拓墾。在漢人及熟番移墾關西地區前,靠近中央山地的區域長期以來是屬於泰雅族M'utu(馬武督群)社群的活動領域(徐榮春 2010:244)。1馬武督泰雅人原來係Mrkwang(馬里光群)的一支,昔日馬里光群從大漢溪上游地區翻越李棟山,向尖石鄉北得拉曼山林間遷徙,散居於當代的錦屏村那羅、嘉樂村與新樂村等地,成為尖石鄉前山人數最多的社群。其中一支族人更早向北遷徙,居住在關西鎮馬武督地區,成為日治時期稱之的「馬武督蕃」(鹿野忠雄 1941:1)。2

圖1 本文提及的相關地名與位置概略圖

(圖片來源:梁廷毓製圖,2021/4/6)

然而,目前涉及馬武督一帶開發史的研究,大多是從清代邊區社會或日本山地拓殖的角度進行探討;3另一方面,是從人類學的角度進行當代部落社會的人群互動或土地關係之討論,4鮮少以馬武督社為主體,對部落的歷史進行專門而深入的考察。因此,本文將盡可能的從史料、地圖、方志與相關研究文獻中,蒐羅有關馬武督地區的記述與描繪,對日治時期的文獻進行重新解讀與分析的工作,試圖從既往文獻中拼湊出日治初期馬武督社的抵抗情形和領域圖像,另一方面,也進一步考察部落與漢人、不同時期政權的接觸當中所造成的領域退縮與文化變遷。

II.1895-1900年:馬武督社與前線漢莊的衝突

日本帝國入主臺灣的初年,漢人腦丁因為失去清國軍隊的庇護,紛紛撤出馬武督社,部分地區的漢庄和部落之界線,回到1880年代「開山撫番」政策之前的位置。1895年(明治28年)時,日本方面對馬武督社的了解仍然有限,僅記錄是位於大嵙崁西南五十五里,頭目為武容武答、拜鶴高遙、拜鶴烏茅。5馬武督社人口為男46名;女86名(王學新 2011:235),共計138人,顯示日方對馬武督地區的詳細情況僅有初步的掌握。此時期的〈日治二萬分之一臺灣堡圖〉將小竹坑、大竹坑一帶仍標示為「生蕃地」(圖2),關西的十寮一帶復為私人的隘防,僅存少數的漢人以私人武裝力量自衛,且因為馬武督社於清代時曾遭討伐,與漢人庄民結下仇恨,故出草目標皆針對庄民,且厭惡庄民入山製腦(王學新 2003:1558),昔日的人群衝突事件讓原漢關係仍然緊張。

圖2 《日治二萬分之一臺灣堡圖(明治版)》中的湳湖庄與「生蕃地」馬武督社

(圖片來源:梁廷毓翻攝,2021/2/18)

1896年(光緒22年、明治29年),距鹹菜甕約六公里之湳湖庄總戶數50戶中,48戶被燒毀,僅剩下2戶(王學新 2003:1511)。在柑樹下庄發生漢人羅水生因其兄遭番殺害,乃殺二名番人以報復,導致無人再敢前來十股庄交易。1897年(光緒23年、明治30年),八股庄發生蕃害後,當時附近庄民都持槍出戰,蕃人等大為狼狽逃走,當地人民等割下擊斃之蕃人首級,插入竿頭,放幾聲槍響慶祝後,再持往山上,將梟首竿頭高高豎立(臺灣總督府 1897b),位於暗潭的交易所也因無交易利益而廢棄。當時的大嵙崁竹頭角蕃人以咸菜硼為交易場所,馬武督社卻以該庄為獵首場所(王學新 2018:129),例如,曾發生竹頭角社至咸菜硼交易,正巧碰到馬武督社人出草,讓竹頭角社人逃跑時被庄民誤殺之事(臺灣總督府 1897a)(圖3)。此次獵首事件為馬武督的那侯支社所為,那侯支社位於馬武督社東端,與竹頭角社的領域西端的領域相接,該社頭目即為哇丹.馬來(Watan Maray,本文寫為瓦旦.馬瀨)(王學新 2011:306)。

圖3 《臺灣總督府檔案》中的「馬武督社內鐺鈀山麓腦藔ニ於ケル生蕃凶行事件」

(圖片來源:梁廷毓翻攝,2020/6/17)

此時馬武督社與鄰近村莊的關係,或許可以進一步深究。根據這一年的日方文獻紀錄,馬武督社人口約470餘人,總頭目為Yuukan Taimo(由甘大目),副總頭目三人,為Riuumin Binran(流民檳榔)、Riuumin Paie(流民排乙)、武豆打蝶(拼音不詳),蕃人與其他蕃社相比,較為慓悍,好殺戮,風俗亦不相同,男子未獵得土民(漢人)頭顱者,即使到了相當年齡,也不得入黥,且不得結婚。部落與土民的交情非常惡劣,故對土民又即深的仇恨,因此殺人以該地(漢庄)最多(王學新 2003:696),顯見當時族人與漢人之間相當仇視。

接著,1898年(光緒24年、明治31年),因為先前被漢人殺害的事件,族人盤據三十八份山腹,並試著向湳湖庄開槍,難以斷絕復仇之念(徐榮春 2010:44)。同年8月,馬武督社頭目Riuumin Binran(流民.檳榔)、Riuumin Paie(流民排乙)對赤柯坪庄方面,以及該社頭目Watan Maray(瓦旦.馬瀨)對十寮庄方面贊成和解,而逐漸趨向和平之佳境,但該社頭目Yuukan Taimo(由甘大目)對十股庄方面不願和解,該庄人民亦有懷恨蕃人者(王學新 2003:774)。可以推測在此年之前,馬武督社曾和附近的漢人村落—南邊的赤柯坪庄(關西玉山里境內)、北面的十寮庄(關西東山里境內)、西側的十股庄(關西東光里境內)6發生過衝突。

10月,馬武督社頭目Riuumin Paie(流民排乙)帶著子弟六人來到咸菜硼時,當地有五、六人圖謀在其歸途劫殺,蕃界庄民對於蕃人之觀感甚為惡劣,甚至有懸賞百元以求蕃首者(王學新 2003:780)。雖然在該年12月的一則紀錄中表示「蕃界附近土民和馬武督蕃人之感情日漸良好」,但也同時出現「以製腦申請藉以壤除蕃人之謠言,以致蕃人驚恐,故令十寮的換蕃人徐順興前去安慰它們,告知謠言並不足採信」之事(王學新 2003:788),7顯見雙方人群的關係仍然微妙。

除了與部落附近的湳湖庄、十股庄與八股庄有所衝突之外,也和僅一山之隔的湖肚庄有獵首的紀錄。例如,1899年(光緒25年、明治32年)1月8日夜間,馬里光群蕃人往湖肚庄出草,以馬武督蕃為嚮導,而麻裡橫社之Iwain Marai(伊萬.馬來)、馬武督之Yabrui Raiwain(野為.黎萬)及Shirain(西蘭)三人遭被害人湯阿明反擊斃,伊萬.馬來和野為.黎萬之屍體被搬入蕃界,扔棄於三十八份山,現場遺留西蘭的屍體,遭到庄民割肉而食。由於發生上述凶案,以致此後蕃人不再下山,換蕃所因而大為蕭條(王學新 2003:793-794)。8這一則「以馬武督蕃為嚮導」的紀錄,一方面顯示漢庄與部落之間的關係仍然緊張,另一方面也從側面紀錄湖肚庄為馬武督人的獵首地之一。

值得思考的是,為何以鄰近的湖肚庄為出草的對象,而不是到較遠的村莊?泰雅族獵首的原因相當複雜,但通常為避免有尋仇的情形,會選擇相隔較遠的部落或村落。因此筆者推測,族人選擇鄰近的湖肚庄作為獵首地,係因湖肚庄在清代曾為馬武督社的領域範圍,因漢人越過牛欄河設隘防番,開墾湖肚一帶近山之地,遂壓縮了部落的獵場。在湖肚庄的耆老口述中,也存有不少馬武督社族人來襲的記憶。9實際上,根據日治初期的文獻,馬武督族人也曾在桃園龍潭的銅鑼圈、大坪、新竹關西的赤柯坪、新城、大竹坑、十寮一帶有襲擊和獵首的紀錄,10這些地方皆是馬武督社周遭鄰近的漢人聚落。

1899年(明治32年)2月,周源寶等人進入馬武督製腦,和蕃人約定訂定契約,由生番通事呂阿雪收取後,每月給予馬武督社及馬裡橫社頭目三圓,剩餘金錢折購買物品給予蕃丁,故而與蕃人關係常良好(王學新 2003:799)。3月,日方文獻紀載「腦寮與馬武督生蕃間之關係日益親密」,馬武督等社也前至換蕃所交易。但是3月底周源寶等人預計在馬武督樹橋窩製腦,突遇馬裡橫社蕃人十餘人來襲(王學新 2003:804)。同年4月,馬武督一帶出現有日本方製腦業者和官員「共同計劃驅逐蕃人,已有四、五名馬武督蕃人在白石下被綑綁」之謠傳(王學新 2003:808),顯見部落與日本方面之間仍然存在不信任關係。同年8月,馬武督社至換蕃所接受日方物品贈予和宴饗的族人,共有男50人;女23人,由頭目Yuukan Taimo(由甘大目)帶領前往(王學新 2003:826)。這一年,日本人也接手清末的舊隘線「西石門隘勇線」,設置西石門隘寮,從大坪山麓到十寮山谷,沿途設置大坪山隘寮、風波亭隘寮(亭,乃客語「山頂平臺」之意)、大竹坑監督員詰所、竹坑隘寮。

1900年(明治33年)6月,大嵙崁前山群與馬武督群等泰雅族人共組攻守同盟(qutux pahaban),聯手襲擊製腦場,殺害數十百餘人,日本人喝令漢腦丁千餘人立刻放下工作下山(伊能嘉矩 1997[1921]:160)。同年9月討蕃後,日方扼守於石門地方(今石門水庫大壩一帶)。大體來說,沿山地區在統治權力的交替之際,馬武督社人並未立即與新政權妥協。1895到1900年間,大嵙崁地區的狀況是,原住民與漢人之境界已退至七寮庄至十寮庄前面之彩和山,竹坑庄前面至頭寮庄後方之山脈及三層庄後方之山脈,無論如何越界即遭殺害(伊能嘉矩 1997[1921]:8)。同年,在馬武督社方面民蕃關係良好,馬武督社頭目瓦旦.馬瀨前來七寮庄周源寶家,不斷勸說要再次振興製腦業(王學新 2011:153)。

III.1901-1910年:南北爭戰下的馬武督社

1901年(明治34年)日本人設置湳湖到十寮隘勇線,沿著山谷設置,計畫逐步壓制馬武督社人的活動。周源寶與馬武督蕃人約定於十寮庄會面交涉,蕃人亦爽快同意,而於當年10月28日起入山製腦(王學新 2011:219)。1902年(光緒28年、明治35年),三角湧、咸菜硼方面皆遭蕃害,腦丁動搖,日本人為了懲罰包庇番匪之蕃人,遂停止馬武督全社之買賣交易(不著撰人 1902)。隔年(明治36年)設置大竹坑隘勇線,沿著十寮、湳湖、三十八分山邊繼續推進。1904年(明治37年)新竹方面於7月7日起,三十日之間從咸菜硼支廳,在鐺把山方面推進隘勇線,8月1日馬武督社人襲擊當地,但行動並未成功(伊能嘉矩 1997[1921]:359)。雖然日本方面只佔據一個山頂(鐺把山),但因此讓日警取得鳥瞰馬武督社的一個重要戰略據點,對分化馬武督社與大嵙崁前山群聯手攻守同盟有所效用(傅琪貽 2009:91)。

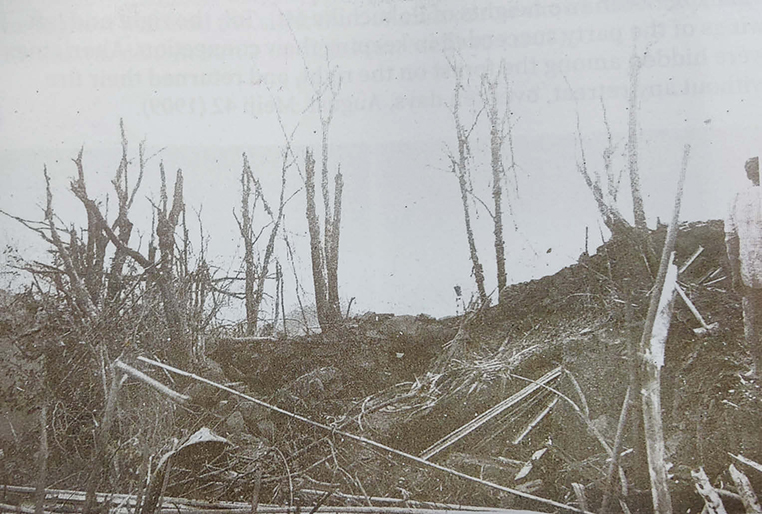

1905年底(明治38年),咸菜硼支廳轄內自赤柯坪分遣所,達獅子頭山,接續新竹樹圯林支廳轄內之「獅子頭山隘勇線」完成,而得以控制馬武督蕃(不著撰人 1906a)。1906年(明治39年)日本人設置彩和山經三十八份山方面之新隘勇線(石牛山至彩和山),日警向馬武督地區進攻,而與馬武督社起衝突,造成日警在彩和山一帶死傷慘重(圖4)。同年,馬武督族人到關西十寮砍人頭,之後在彩和山附近遭到日軍嚴懲並且歸順(臺灣總督府臨時臺灣舊慣調查會 2011[1915]:75)。根據記載,隨後日人設計對馬武督發動空襲,使用內置爆竹的氣球數個,向馬武督社方向施放。當時氣球於23日晚上7時飄飛至馬武督社前時,該社原住民一見到空中飛揚的奇異物體便以獵槍向氣球發射,不料卻導致氣球在空中爆炸起火,讓從未看過此景象的原住民心生恐懼而倉皇地往五指山頂方向逃走(不著撰人 1906b),此舉也讓日人順利推進隘勇線。

圖4 1906年05月02日於《日文版臺灣日日新報》中提名為「彩和山與蕃人的交戰」的攝影

(圖片來源:梁廷毓翻攝,2020/4/28)

1907年(明治40年)之後,日本人為了徹底壓制馬武督一帶的番社,新竹廳方面也著手擴張馬武督南面的馬福社一帶之隘勇線(今橫山鄉與關西鎮交接處)。為了破壞泰雅族的攻守同盟,新竹廳在桃園廳開打枕頭山之後的第3天,即5月11日,以牽制馬里光群支援大嵙崁前山群為目的,動員700名警隘,直搗攻打馬武督社域。此舉立刻奏效,原本在枕頭山參戰的馬武督群立刻撤離掉頭返回部落,與內灣溪一帶的馬福社人一起反擊來自新竹廳的壓力。雙方打了51天後日本方獲勝,完成「馬福社隘勇線」(伊能嘉矩 1997[1921]:548-549)。同年10月,馬武督群泰雅人再度參與反抗攸關馬武督群、大嵙崁前山群、大豹群、大嵙崁後山群命運的「插天山隘勇線」推進攻勢。但最後仍然不敵日方武力,且耕作地被日方砲擊而收穫無望,逐漸陷入缺糧、缺彈的危機(傅琪貽 2019:112)。馬武督社已經在成為「線內蕃」的邊緣,逐漸喪失抵抗和逆轉困局的契機。

1908年(明治41年),隘勇線外各部落陸稻大豐收,日本官方獲此消息後,決定收割當天從隘勇線發砲,不讓泰雅族人得到糧食。包括大嵙崁前山群的奎輝、高遶、烏來、義盛、基國派等部落,以及咸菜硼方面的馬武督人的收割都被各種砲彈阻擋。據記載,10月14日下雨天,「線外」部落如奎輝、高遶、烏來、義盛、基國派等,冒雨中從早上9點起趕忙收割陸稻,於是日方從控社、合脗頭、枕頭山北角與與南角及二層坪等各砲臺同時砲轟,當天共投擲榴霰彈24發、榴彈24發。咸菜硼方面也從下午2點起瞄準在耕作地收割的馬武督人,從荒武山及竹頭角各砲臺發射榴霰彈4發、榴彈2發等,完全封殺泰雅人的收割(傅琪貽 2019:119)。

1908年7月,咸菜硼興業合股公司設立,專事造林、開墾。同年7月29日獲准無償貸與蕃地馬武督、赤柯坪、竹頭、大竹坑等14處官有原野546甲,除從事樟樹造林外,亦從事開墾(王學新 2012:82)。1909年7月,新竹廳推進「內灣、上坪隘勇線」,頻遭尖石前山群與馬里光群泰雅人之抵抗,大小戰鬥幾乎不絕,遂要求苗栗廳支援,並令桃園廳興建自馬武督溪,經六畜山、帽盒山而連接新竹廳方面的隘勇線(圖5),以壓制馬武督蕃,企圖切斷馬武督與尖石前山群、上坪前山群之間的聯繫。在雙方來回激戰、佔奪數次之後,六畜山高地最終於8月18日被日本方面佔領(不著撰人1909)。

圖5 《臺灣蕃地寫真帖》內1909年間六畜山方面隘勇線上的景貌

(圖片來源:梁廷毓翻攝,2021/8/3)

然而,此時族人的反抗行動仍然存在,例如在1909年,馬武督族人曾在赤柯山、三十八分方面隘勇線砍人頭反抗,後被追至六畜山一帶並遭嚴懲(臺灣總督府臨時臺灣舊慣調查會 2011[1915]:75)。隨著「帽盒山隘勇線」的完工,馬武督社已經完全被日警所建立的隘勇線所包圍,也被切斷和大嵙崁前山群、尖石前山群、上坪前山群之間的聯繫。1910年(明治43年)2月1日,第四次「歸順」儀式在桃園廳內舉行。馬武督社頭目以下6戶45人,由馬武督社頭目Yukan Temu(由甘大目)交出槍枝4支、子彈93發等,不再向日警發動武裝攻擊,接受日人對部落的統治。於是官方立刻准許交易並施惠鹽巴,並安排「臺北觀光」(伊能嘉矩1997[1921]:331-336)(圖6)。而部落附近的赤柯山駐在所(1908年10月)、馬武督駐在所(1908年10月)、石門駐在所(1910年12月)、竹坑駐在所(1910年12月)、大竹坑駐在所(1910年12月)、六畜駐在所(1910年12月)也相繼設立。

圖6 1911年2月6日的《日文版臺灣日日新報》內「馬武督土目ワタンマライ」(瓦旦.馬瀨)等人於臺北觀光的合影

(圖片來源:梁廷毓翻攝,2020/4/20)

值得注意的是在這幾年之間,馬武督社因為位處於大嵙崁前山群與尖石前山群之間,可說最為積極進行「南征北討」、「西阻東援」的一群人之一。既有參與數場和大嵙崁前山群的抗日戰爭,也有參與尖石前山群、上坪前山群的隘勇線攻防戰,甚至在馬武督六畜窩的戈尤浪部落,一位羅進通耆老曾和筆者說,他的祖父在青年時代曾參與過新竹五峰一帶的抗日戰役:

我的祖父Maray Sabi(馬瀨.沙比),他跟我說,他年輕時候有跟日本人打過戰,你知道在哪裡嗎?現在五峰有賽夏族的部落那邊,那邊也有我們的泰雅族的人,他跑到五峰的上坪那邊跟日本人打仗,那時候他們有隘勇嘛,我祖父還有殺到幾個日本人。(梁廷毓 2021/09/21 訪談稿)11

儘管無從得知Maray Sabi(馬瀨.沙比)所參與是1897年的「上坪─內灣隘勇線」推進,還是1905年「上坪─五指山隘勇線」推進。據羅進通耆老的口述,他的祖父是翻過部落南邊的山嶺到尖石、五峰之交的淺山一帶,和日本人稱之「上坪前山蕃」、「上坪後山蕃」的加拉排群、霞喀羅群等泰雅人共同對抗某時期的隘勇線的推進。因此,包括馬武督自己領域內的盪鈀山攻防戰、彩和山攻防戰、大嵙崁前山群的枕頭山戰役、插天山攻防戰,還有尖石前山群的「馬福社隘勇線」攻防戰、李棟山戰役等數十場橫越南北的山野大戰。族人們的身影縱橫整個北泰雅族的山嶺,無論是大嵙崁或尖石的戰地,每一場攻防戰幾乎都有馬武督族人參與奮鬥。根據徐榮春的採訪,因為當時若南北、東西邊的情勢稍有不同,都會牽動馬武督人的生存:

我的父親Batu Temu告訴我,當他還是小孩子的時候(才11、12歲左右),日本軍隊從前山馬武督、水田、拉號、那羅部落那一帶,進入到我們後山玉峰這裡;我們泰雅人不分Mrquang、Gogan還是Mknazy的,也不管是住在前山的馬武督、水田,還是後山玉峰、三光、田埔、鎮西堡部落的,都紛紛翻山越嶺、跋山涉水,到李棟山這裡一起對抗日本人的部隊。當時,我的父親Batu Temu和其他的小孩一樣,不斷地在部落與李棟山之間來回,幫忙大人準備吃的東西或是做竹箭,也要背一些彈藥給在李棟山的大人。可是,我的父親說,日本人的大砲還有槍都很厲害,我們沒有辦法直接攻上去;要好幾個晚上不睡覺,躲在他們日本人的大砲附近,等到他們沒有注意的時候,我們泰雅的青年才攻上去,把他們的大砲從堡壘上推到山谷。(徐榮春 2010:48)

馬武督群除了和北面的大嵙崁前山群、大豹群結成流域攻守同盟之外,也和南面的部落有密切作戰支援的關係,在泰雅族研究者徐榮春採錄的耆老口述中,顯見在烽火連年的時歲裡,馬武督人可以說是最為勞累、疲憊、也犧牲最慘烈的人群之一。或許是因為地理位置介於大嵙崁前山群與尖石前山群之間的關係,清代的文獻中,即有「由馬武督總土目引導,沿赤柯坪(今關西玉山里)沿路招討諸番,進至他巴火社口」之紀錄。在日治時期的文獻中,馬武督社的Watan Maray原來就是名聞遐邇的「馬里光蕃總頭目」,當年不僅統率整個馬里光群,甚至外地部落群─Sirak、Karapai、Matoe及Mebeala,都在他的勢力範圍內(移川子之藏等 2010[1935]:65)。12

而在《高砂族調查書.蕃社概況》中也有紀錄,馬武督社與大嵙崁前山群的高遶社、奎輝社、角板山社、雪霧鬧社、蘇樂社;大嵙崁後山群的爺亨社;馬里光群的玉峰社、馬美社、宇老社;加拉排群的加拉排社、那羅社、拉號社,因有血緣關係而密切往來(臺灣總督府警務局理蕃課 2011:75)。人際關係的網絡涵蓋了當時馬武督社南面和北面的諸多泰雅部落。因此發生山林戰爭時,族人除了自己的領域之外,也支援東南後方與東北後方的插天山與李棟山之役。在北泰雅族西側淺山地區橫跨70餘里的山脊相連之處,都是馬武督人必須挺身捍衛之處。

必須注意的是,部落空間的建立過程,差異於帝國對於空間的建構。在泰雅語中,有許多涉及空間概念的字彙,諸如qutux niqan(共食社群)、qalang(群落、部落)到qutux llyung(共享流域的群落)等。儘管透過有限的文獻,筆者注意到馬武督社和地緣社群之間所牽引出的淺山地區人際連帶,可以明顯看到馬武督群從清代至日治時期之間,和北面的大嵙崁前山群、南面的尖石前山群各社之間,有著綿密的部落連結網絡。若從族語來理解qutux niqan時,niqan是指「吃」,其意為「共食團體」,並不只是一個具空間意涵的字彙,而是跨越空間的「親團」概念,具有休戚與共的性質。13因此馬武督社的族人,可能在這個概念下,為鄰近有親戚或血緣關係的族人,擋下殖民者或漢人開發的壓力。

另一方面,qutux llyung(共享流域的群落)的意思是共同分享一條河的人。是以「流域」為社群活動的單位,各部落之間交換物資、娶親、獵首,共同抵抗外界的敵人。日治初期,馬武督社域的北面曾涵蓋大嵙崁流域的石牛山、大竹坑一帶,或許在這個意義下,族人和大嵙崁群的泰雅人共組「攻守同盟」(qutux pahaban,是在對外戰爭之時,由數個qalang締結成的pahaban)。這些不同層次的社群概念,或許可以說明當時馬武督社的族人,何以積極協助「南征北討」、「西阻東援」之原因。

IV.歸順(和解)後的馬武督地區

1912年(大正1年),日人在馬武督地區設置蕃童教育所(新竹縣文獻委員會 1955:171)。並邀請馬武督社的瓦旦.馬瀨等頭目前往「日本觀光」(伊能嘉矩 1997[1921]:318)。同年,咸菜硼興業合股公司於4月8日獲准預約賣渡10.3140甲田地。經營之地區為馬武督、獅頭山、赤柯山、檔把山、荒武山、彩和山、竹頭角、竹坑、三十八份山等地(不著撰人 1913b)。

1913年(大正2年)1月,桃園廳下本島人有志之士簡阿牛、呂鷹揚、簡揖、黃純青、江健臣、簡朗山、王式璋、呂建邦、余亦皐等人組織一財團,專事造林、開墾、製腦,即萬基公司。其製腦區域為馬武督及石牛山方面,地跨大嵙崁、咸菜硼兩支廳(不著撰人1913a)。1914年(大正3年),製腦可謂已臻頂點,製腦區從三角湧蕃地到大嵙崁前山蕃、馬武督蕃、合歡蕃,直到夫婦山腳,皆有設置腦灶。合計腦灶1,620座,樟腦246萬餘斤、腦油114萬餘斤,有腦丁近3,000人(不著撰人1915)。隔年(大正4年),馬武督的交易所再度設立。

值得注意的是,在1898年(明治30年)的人口數紀錄,馬武督社的頭目為Yuukan Taimo(由甘大目),大約有120戶數,男242;女231,共計473人(王學新 2003:683)。1922年(大正11年),馬武督社的總人口降低至235人(徐榮春 2010:50)。這個在許多耆老口中「Mrquang群跑得最遠、最強悍的一群人」,14從一個將近500名族人的大社,在連年的戰火中人丁逐漸凋零,連帶著也讓部落壯丁死傷無數,甚至在大戰後經歷了幾場傳染病而一厥不振,人口銳減。15一方面,在漢人數量日益增長的社地上,學習和不同的人群共處;另一方面,在接下來的日本統治期間,被迫遷移居地,接受現代律法、教育系統、警治監管,進入殖民者所佈署的現代化空間(圖7)。

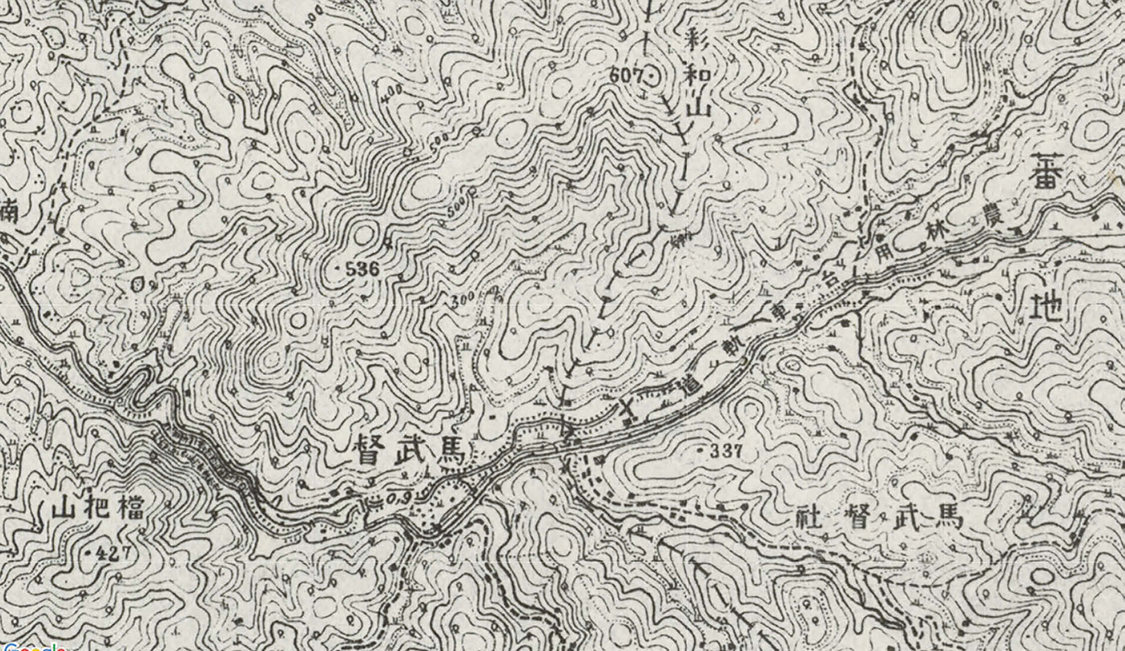

圖7 《日治五萬分之一地形圖》中大正至昭和年間馬武督社的位置

(圖片來源:梁廷毓翻攝,2021/2/18)

實際上,日治初期馬武督社周遭漢人聚落的勢力範圍,部分仍維持著清帝國時期的隘防空間,在施行隘勇線推進之後,至少在彩和山、盪鈀山、赤柯山、六畜山、帽盒山一帶的山嶺,都曾是清帝國晚期舊有官制隘防線或山砲架設的位置(圖8),馬武督部落境內也曾有清軍進駐、屯墾。但是清帝國晚期進入馬武督社域附近的清軍、隘勇營與佃人,對於當時的族人而言,除了制度面的不同,究竟與日治時期進入部落的統治者,有何人群互動方面在主觀上的差異之處,仍是一項尚待探究的問題。泰雅研究者徐榮春即指出,清帝國晚期的部落族人同意番事通張秀欽、周源寶、以及都司鄭有勤等人,進入彩和山以及三十八份山一帶的林野拓墾是合理的,並未違反泰雅人的gaga。泰雅人的內在社會原則以為,土地的養分並非只是提供我族使用,漢人既然懂得利用樟木的道理,便讓漢人進駐部落採樟製腦。因此,清末時期漢人採樟的蹤跡,甚至到了尖石鄉的後山玉峰地區(徐榮春 2010:85-86)。

圖8 今日六畜山頂上疑似隘防設施的石砌遺構

(圖片來源:梁廷毓攝,2020/8/2)

日治初期,馬武督社在經歷社域周遭各大山野的爭戰之後,部落的勢力範圍縮限至馬武督溪上游的谷地(圖9),最終由日本帝國的力量完全掌控。馬武督一帶也在1920年代之後,面臨來自關西、龍潭附近客家人的不斷移入,在日本殖民體制之下,泰雅及客家兩個主要人群,不僅在生活空間上開是重疊,並且依著各項統治措施,展開族群間的互動(劉瑞超 2004:59)。1924年(大正13年)大竹坑、六畜、舊馬武督、赤柯山等地併入關西庄。將馬武督地區正式併入關西庄的「大字」,等同宣告日本殖民統治者對於部落的管控已達成效(黃紹恆 2019:175)。

圖9 馬武督部落所在的馬武督溪上游谷地

(圖片來源:許博彥攝,2019/6/15)

一直到1928年(昭和3年),擔任馬里光群總頭目兼馬武督社頭目的瓦旦.馬瀨逝世為止(圖10)。馬武督社在短短的30多年,經歷了無數戰火,接受現代化殖民國家的統治,獵首文化被嚴禁,實施水田化、文明化的諸多措施等,對部落後續的發展造成極為重大的衝擊和影響。十年之後,陳道南的〈馬武督竹枝詞〉中更寫下馬武督社人生活的劇烈改變:「蕃社東西各一隅,纖腰跳舞若麻姑。接人國語如流水,最厭相逢蕃子呼……東成附近製茶場,指導蕃人學插秧。官贈田園分甲數,安居樂土勝尋常」(陳道南 1940),詩中的族人已會說流利的日語,並進行水田農業化耕作。

圖10 「馬里光總頭目」暨「馬武督社頭目」瓦旦.馬瀨之墓,1931年。

(圖片來源:陳高梅香提供,梁廷毓翻攝,2020/6/21)

V.暫結語

馬武督社位處於大嵙崁前山群與尖石前山群等兩大地理環境之間,因而是處於異族侵墾、帝國侵略等不同人群接觸的「前緣」,其地理位置具有一定的重要性。然而,目前以部落為主體的歷史書寫之困難在於,當筆者考察既有的歷史文獻,馬武督社族人在文獻中的身影,早期多以某種野蠻、未開化的他者形象存在。接受現代殖民國家統治之後,又逐漸被再現為殖民凝視下的文明化與開化者形象,以符合帝國統治的期待。另一方面,因為統治政權在治理空間的內/外區分上,會有「蕃界」的劃定,才有所謂「生蕃時常越界殺人」之說。但對於族人而言,所謂的「蕃界」概念與原住民族對其生活領域的認知不同,原住民可能並非「越界」,而是在防衛領域。

本文僅為初探性的研究,尚有諸多問題須留待後續進一步做深化的討論。例如,從主體性的角度,馬武督社泰雅族人為後山群的族人擋下帝國與異族侵略做出奉獻,但他們如何面對淺山前緣地帶的失落,抑或是歸順後的自我?這時的主體性變化,淺山族人是否對後方深山部落展現另一種異化的主體性?另一方面,當地理空間與人際網絡的建構,因帝國入侵遭到限縮,與此同時,有新的人際網絡(如客家人、日人)共構,以社/部落為主體的歷史,怎麼看這些變化?發生「爭戰」時,「抵抗」是唯一的視角嗎?16

若從馬武督社為主體的視角來看,地域之間的人群關係,除了遠比官方地圖文獻中對於「蕃界」的描繪更為複雜、變動且多樣,也凸顯出馬武督位於山地的前緣位置。另一方面,相較於位在中央山脈與雪山山脈核心地區的泰雅族各社,處在淺山的馬武督社經受著各種外力接觸的經驗,以及為後方深山中的的泰雅各社,在日治初期以前擋下漢人開發的壓力。並且在地理空間上銜接北臺灣泰雅族各社之間形成的山地人際網絡,亦在山地的前緣面向漢人為主要群體的沿山村落。換言之,若從生存於山區的泰雅族為主體的地理視角看,馬武督社至少清代至日治初期以來,一直處於異族侵墾、帝國侵略的前線,成為銜接兩處因為不同地理環境形而生成的人群空間之接觸地帶。

附註

[1]馬武督社的泰雅語名為M'utu,意為「人與物堆積」之處,從泰雅族人的命名看來,可推測這個地方曾是不同人群匯集,亦是很多物資堆疊之處,此處謝謝匿名審查者的提點。此外,泰雅研究者徐榮春也曾指出m'utu為形容河谷裡沖積一堆堆的木頭的樣子,這也是馬武督部落名字由來的一種說法(參見徐榮春 2010:38)。

[2]鹿野忠雄將新竹關西一帶的「馬武督蕃」置於泰雅族大嵙崁群之中(鹿野忠雄 1941:1),廖守臣則按照方言差異與地域社群,將「馬武督蕃」歸為馬里光系統下的「馬武督群」(參見廖守臣 1984:8-9)。

[3]相關研究可參閱:陳志豪 2010;王學新 2008,2012:57-100;邱瑞杰 2000。

[4]相關研究可參閱:徐榮春 2010;劉瑞超 2004。

[5]此處為引用文獻中的中文譯音。

[6]赤柯坪庄、十寮庄、十股庄皆位於清代的「鹹菜甕庄」、「合興庄」等隘墾區的墾區庄範圍內。

[7]值得注意的是,徐順興應是清末時期,取得馬武督社人同意簽下〈甘結投誠狀〉的番通事,並藉由「金廣成」開墾十寮地區,和族人結成「番親」的徐阿鼎家族之成員。

[8]換蕃所,即當時日本官方與特定漢人包商和原住民族人交換物品的場所。

[9]相關耆老的口述,可參見梁廷毓 2020:157-183。

[10]參看:不著撰人 1906a;不著撰人 1906b;不著撰人 1906c。

[11]採訪時間:2021年9月21日,採訪地點:羅進通耆老自宅。

[12]根據書中的記述,是在Watan Maray逝世的二、三年後。Watan Maray是在1928年(昭和3年)去世,依此次的調查時間落在1931年,馬武督社已經接受日本統治至少二十餘年(詳見移川子之藏等 2010[1935]:65)。

[13]qutux niqan(共食社群)、qalang(群落、部落)等相關概念,可參考王梅霞 2006:78-80。

[14]梁廷毓2019/11/05訪談稿,採訪時間:2019年11月15日,採訪地點:徐世忠耆老自宅。

[15]此處為筆者訪問多位部落耆老之後的綜合性說法,但究竟馬武督社人口的銳減,是肇因於日治初期戰火不斷,經歷傳染病?亦是日治之前,清末即已發生傳染病,造成人口減少?仍需要進一步研究。

[16]此處非常謝謝匿名審查者的意見與提點,這幾項問題尚未能在本文當中進行回應和論述,希望留待後續進行深入的探討。

引用書目

不著撰人

1902 〈馬武督社蕃人衝突の詳報〉。《臺灣日日新報》1902年1月15日。

1906a 〈彩和山與蕃人的交戰〉。《日文版臺灣日日新報》1906年05月02日。

1906b 〈獅子頭山隘線完成〉。《臺灣日日新報》1906年1月11日。

1906c 〈占領馬武督溪要地〉。《臺灣日日新報》1906年3月28日。

1909 〈馬武督激戰狀況〉。《臺灣日日新報》1909年8月21日。

1911 〈台北觀光的北蕃土目〉。《日文版臺灣日日新報》1911年02月06日。

1913a 〈萬基公司製腦(桃園有志の公共事業)〉。《臺灣日日新報》1913年1月23日。

1913b 〈蕃地之開墾造林咸菜硼〉。《臺灣日日新報》1913年3月8日。

1915 〈桃園製腦之盛〉。《臺灣日日新報》1915年8月17日。

王學新

2003 《日據時期竹苗地區原住民史料彙編與研究》。南投:國史館臺灣文獻館。

2008 《日治時期竹苗地區蕃地拓殖與原客關係》。臺北:行政院客家委員會。

2011 《日據時期臺北桃園原住民族史料彙編》。南投:國史館臺灣文獻館。

2012 〈日治前期桃園地區之製腦業與蕃地拓殖(1895-1920)〉。《臺灣文獻》63(1):57-100。

王梅霞

2007 《泰雅族》。臺北:三民書局。

伊能嘉矩

1997[1921]《日據時期原住民行政志稿》第一、二冊。陳金田譯。南投:臺灣省文獻委員會。

邱瑞杰

2000 《清末關西地區散村的安全與防禦》。新竹:新竹縣政府文化局。

徐榮春

2010 《1924馬武督:泰雅人的土地變遷經驗與GAGA對話》。國立清華大學臺灣研究教師在職進修班碩士論文。

鹿野忠雄

1941 〈台湾原住民族の分類に対する一試案〉。《民族學研究》7(1):1-32。

黃紹恆編

2019 《關西鎮志》。新竹:關西鎮公所。

移川子之蔵、馬淵東一、宮本延人

2010[1935]《臺灣高砂族系統所屬之研究》。黃文新譯(未刊本)。臺北:中央研究院民族學研究所。

梁廷毓

2020 〈龍潭、關西地區的「番害」記憶之口述調查〉。《臺灣風物》70(2):157-183。

陳志豪

2010 《機會之庄:十九、二十世紀之際新竹關西地區之歷史變遷》。新竹:新竹縣政府文化局。

陳道南

1940 〈新竹馬武督竹枝詞〉。《詩報》1940年8月16日。

新竹縣文獻委員會

1955 《臺灣省新竹縣志稿》第二冊。新竹:新竹縣政府文化局。

廖守臣

1984 《泰雅族的文化:部落遷徙與拓展》。臺北:世界新聞專科學校。

遠藤寬哉

1912 《臺灣蕃地寫真帖》。臺北:遠藤寫真館。

劉瑞超

2004 《經驗對話與族群互動—關西馬武督地區的泰雅與客家》。國立臺灣大學人類學系碩士論文。

傅琪貽

2009 《大嵙崁流域北泰雅族抗日事件始末研究成果報告》。臺北:行政院國家科學委員會。

2019 《大嵙崁事件》。臺北:原住民族委員會。

臺灣總督府

1897a 〈馬武督社內鐺鈀山麓腦藔ニ於ケル生蕃凶行事件〉。《臺灣總督府檔案》卷04534件003。

1897b 〈五指山部內蕃人ト大嵙崁部內蕃人ト和議ヲ結ビタル顛末〉。《臺灣總督府檔案》卷04534件005。

臺灣總督府臨時臺灣舊慣調查會

2011[1915]《蕃族調查報告書》第五冊。劉璧榛編。臺北:中央研究院民族學研究所。

臺灣總督府警務局理蕃課

2011 《高砂族調查書.蕃社概況》。臺北:中央研究院民族學研究所。

臺灣百年歷史地圖

2012 「臺灣百年歷史地圖線上資料庫」,http://gissrv4.sinica.edu.tw/gis/twhgis/,2022年3月23日上線。