走入烈日疊影:原住民地方文化館策展人的自我實踐經驗

本期專題

第49期

2021/11

文/邱夢蘋 Langus Lavalian

邱夢蘋 Langus Lavalian

原住民族委員會原住民族文化發展中心研究及文物保存維護專業人員

I.關於烈日疊影

2017年2月,筆者服務的臺東縣海端鄉布農族文化館(以下簡稱布農館)有一位何豊國先生到訪,並帶了幾張珍貴老照片,照片初步推估是距今約100年前日治時期留存至今的里壠地區「蕃地」(指現今臺東縣海端鄉與延平鄉一帶)的老照片,何豊國並提到,他的祖父名叫何昧,在日治時期擔任警務工作並從事布農語翻譯,工作地點大約在今日的臺東縣關山鎮至海端鄉利稻村之間。當時何豊國所掌握的資訊大致如此,他希望透過館方的研究能對於其祖父有更多的認識。後在2018年4月,何豊國再度造訪,這一次提供了更多照片,經同意後館員先將所有照片進行影像掃描,以能後續作研究運用。這一次何豊國再帶來一個訊息,說有在徐如林與楊南郡(2010:173)所著之《大分.塔馬荷:布農抗日雙城記》一書中看見祖父的名字,書中提及「何昧是通事的後代,在利稻社已經定居多年了。他聰明機巧,具有很好的語言天份,精通漢語、布農語與日本語,且可以在部落中排難解紛。」並敘述到何昧居中協調布農族頭人Aziman Sikin(阿里曼西肯)歸順勸服與收養其小女兒等情事。掌握這條線索後,館員隨即投入「何昧是誰?」的探究研究之中。

圖1 何豊國先生到館分享其祖父收藏的珍貴影像

(圖片來源:臺東縣海端鄉布農族文化館臉書粉絲專頁,2021年10月5日上線)

歷經三年多的研究,布農館以這批67張的老照片故事進行策展,並於2020年10月開展,展名是「烈日疊影─何昧典藏早期海端鄉影像故事展」(以下簡稱烈日疊影展),共計展出30張影像。「烈日疊影」此展名是由策展團隊成員共同討論而定,所謂烈日,指的是何昧所典藏的照片主要是在闡述日本(太陽旗)與中華民國(青天白日旗)時期在海端鄉發生的故事,而疊影的概念,所要傳達的不僅是歷史影像畫面的疊影,也是「交會的見證」─政權、族群、地方的「疊影」。展覽的單元包括:序言「寫真,來自於過去視野凝結的贈禮」作為整個展覽的鋪陳,概略地說明這批照片的所有者、拍攝年代、拍攝地點與拍攝主題,帶領觀眾揭開歷史的面紗;單元1「時空旅人的相遇:誰是何昧」在時間的長河裡,我們透過不同角度的視野來拼湊何昧這個人,包含史料檔案的記載以及後裔的訪談口述;比較特別的材料是何昧家族全戶的日治時期戶口調查簿(寄留簿)資料,經過翻譯與解析後,我們得以更認識何昧的生平、勤務調動及其與在地布農社群的親屬關係,這部分於文後再詳細說明。單元2「見證:大歷史下的波瀾壯闊」是展覽中的焦點單元,以何昧典藏的勤務照片為主,這樣官方的視角讓我們窺見當時在海端延平一帶的殖民歷史,包含土地量測、集團移住、授產經濟、教育等,但也不應忽略族人的能動性與歷史當下個人的選擇,正是展覽想帶給大家的重要思考:「如果是你,為了族群與家族的存續,你會如何選擇?而在當代,我們又該如何反思這一段歷史事實?」(臺東縣海端鄉布農族文化館 2020)。單元3「流轉家族」概念採自下山一所著的《流轉家族:泰雅公主媽媽、日本警察爸爸和我的故事》,時間來到1945年終戰以後的另一顆太陽,何昧退休後回歸家庭生活,晚年居住在鄰近加拿部落的鹿野山腳下,將照片謹慎地收藏於家中的梅花鹿皮後,歷史就悄悄地又翻過一頁。單元4「方框之外,你也可以是記憶的保存者」留給觀眾去思考,自己家中的矮櫃裡是否也有幾本充滿回憶的相簿?這些實體照片又應該怎麼保存呢?這些影像雖是家族私密的回憶,卻也是歷史的一小片段,在看完何昧的故事後,你的故事呢?如果現在沒有人記得,就再也沒人記得了。

烈日疊影展的策展團隊成員除了包含筆者在內的布農館四位館員以外,還有國立臺灣史前文化博物館方鈞瑋老師、國立臺北教育大學施承毅老師,以及臺灣大學人類學系博士候選人謝博剛,從照片考證、策展文案、故事線編排、空間規劃到展示製作等過程,都提供了非常專業的建議,讓展覽更添豐富的層次與專業性。此外,整個策展期間和地方人士與協會團體相互協力─何豊國先生無私分享其祖父與家族故事,且信任策展團隊的研究與策展能力;社團法人臺東縣布農青年永續發展協會,透過「愛湧現臺東布農的家族回憶錄」計畫進行日治時期戶口調查簿的資料解析、家族故事訪談紀錄,以及舊社實地踏查工作等,擴大海端鄉在地文史研究的能量,而筆者也在整個過程中,一步一步地走入烈日疊影的故事裡。

本文將透過幾個部分進行探討,首先是博物館與實踐研究相關的文獻爬梳;再來是說明親身實踐的歷程與經驗,包含戶口調查簿的研究解析歷程,以及照片地點的實地踏查,這部分是此次展覽主要的研究方法,策展人如何運用自身布農文化邏輯理解戶口調查簿與影像所透露的線索,走入了「烈日疊影」,並且往更深邃的歷史之河探索中;最後是個人的反思與對於博物館展示詮釋角度、觀眾理解與經驗等層面提出更多的可能切入取徑。

II.如果將博物館視作實踐的場域?

關於研究者的自我實踐與反思,是人類學科裡很重要的關懷。透過實踐行動的經驗與感受,不斷反覆地自我反思與揭露剖析(鄭邦彥 2012a:41),進而理出自身與研究對象或議題的關係,以及不同取向的觀看角度。而這樣的行動實踐,往往也被視為是研究者跨出學術象牙塔很重要的一步,進入到現實社會進行問題解決、改革應用或政策推動等,甚至是回饋研究社群。然而兩難的是,這樣的實踐與應用並非易事,有時一腳陷入深不見底的社群網絡難以抽身,甚或是招致「政府御用學者」的罵名。使得不少學者寧願留在「純學科」的圈子裡,卻也造成應用學科仿若微燭(謝世忠 2012:19)。但是以人為本的學科,很多時候是以報導人所提供的資料或意見為研究基礎,不論是在田野調查或參與觀察的過程,人與人之間情感的互動如此真實,真的有可能在研究結束後就結束了嗎?或是一直存有對於田野地或報導人有一種難以言喻的虧欠感,也讓人不斷的反思彼此的關係有沒有其他的可能?就像張瑋琦(2010:157)說的:「在研究中回饋地方社會的可能性,進而促使研究者嘗試與地方建立一種『新的』且更為『平等』的關係。」

雖然策展人並非研究者,但是前文提及的和田野社群之間關係也存在於博物館當中。與學術研究相同是同樣在進行資料蒐整、田野調查、研究分析、詮釋等的工作,差異則是在於最後呈現的方式略有不同。而處在原住民族原鄉的地方文化館,不論是在策展、研究、推廣活動等,往往需要借助在地社群與關鍵報導人的協助,因此,館員與在地社群或報導人之間的關係更是需要細心經營,以求獲得貼近在地觀點的詮釋。筆者在這裡說的是在地觀點,而不使用原住民族觀點或原民性,這也是原住民族地方文化館的從業人員常常思考的問題:具有原住民族身分的策展人就一定能夠策畫出具有原住民族觀點或原民性的展覽嗎?筆者認為答案不是肯定的。一如盧梅芬(2005:67-68)提到的:「所謂的原住民觀點或原住民策展人不一定能適切地再現其文化,也不一定就能呈現或等於是具有人味與主體的展示。」也就是說,展覽所呈現的觀點並非取決於身分,我們有時也會看到,如果過於強調詮釋權的二元對立(非原住民族:原住民族、異:己),反而可能忽略展示內容甚或有失客觀,使得展示難以達到大眾的理解與共鳴,也失去了展示的溝通功能。因此,筆者認為透過感知與經驗,親身實踐以能沉浸在在地文化的脈絡中,而能獲得更貼近在地或報導對象的詮釋觀點,策展人再進一步將這樣的經驗與感受透過展示手法的設計來呈現,並傳達給社會大眾。

展示本身即具有教育和溝通的功能,亦是公共人類學的一部分,透過各項博物館活動進行知識公共化,而在這樣的過程中透過展示手法引導觀眾、提供觀眾探索新知、喚起對於特定議題的關注(盧梅芬 2005:69)。而策展人在其中具有特殊的位置,「猶如導演一般,因著特定的身分與位置、形塑的感知與認識,以及纏繞的意圖或利益考量,透過影像來影響觀看者關注事物的角度與對事物的認知。」(林文玲 2012:80)因此,筆者認為若將博物館也視作實踐的場域,策展人可以如何於其中進行反身性的實踐實作?而這樣的實踐實驗與經驗,對於展覽內容會有怎樣的影響?又能夠帶給觀眾什麼樣的觀看角度與觀展體驗?是本文所關注的。也就是說,筆者兼具策展人與研究者的雙重身分,如何於展場內外進行實踐,這些交叉的經驗又是如何詮釋、再現於展示內容,進一步達到「社會共振」的目的(鄭邦彥 2012b:240, 247),某種程度,也是另一種緩慢的社會改革方式。

總結上述,筆者認為,實踐乃是一種反身性的告白與自我挖掘,更是一種對於自我反思的責任。因此,需先說明的是,筆者在展示前後所採取的實踐行動,其實與自身的成長經驗與文化背景息息相關,筆者身處的霧鹿部落(Bulbul)是一非常具傳統布農文化氛圍的布農族村落,而深刻的文化養成,促使筆者不間斷的追尋著祖先的道路,也反映在筆者從事策展工作的調研取向。以下是筆者在烈日疊影展中的實踐歷程與經驗,一是日治時期戶口調查簿的解析,二是山林實地訪查。

III.從日治時期戶口調查簿中解析線索

日治時期日本政府為了掌握臺灣的人口結構,於1920年代開始先後進行七次的臨時戶口調查,由警察單位建置「戶口調查簿」,內容記錄著「人民的生命史,除了個人基本資料外,舉凡祖籍/族群、收養、婚姻或遷移紀錄、犯罪紀錄…等等皆包含於其中。」(邱正略 2009:137)也就是說,一個人從出生到死亡,所有的身分異動紀錄都載明於戶口調查簿裡,這樣的文獻資料,對於我們去深入認識研究對象是很重要的佐證資料,因為人的記憶力有限,難免出現記憶模糊或錯置的情形,戶口調查簿的資訊則可以作為考證及交叉比對驗證的資料。

去年(2020),臺東縣在地布農族青年社團─社團法人臺東縣布農青年永續發展協會(以下簡稱東布青)號召在地海端、延平兩鄉的布農青年,投入到《「愛,湧現」:臺東布農的家族回憶錄》的行動中,筆者與多數策展團隊成員也參與其中。青年們解析家族的日治時期戶口調查簿並搭配訪談紀錄,過程中不僅繪出各家族譜輪廓,也拼湊在地族人遷徙的路徑。因為這樣的經驗,促使策展團隊興起想要一窺何昧的日治時期戶口調查簿的資料,經後裔何豊國先生與延平鄉戶政人員的協助後取得資料,得以進行解析研究。

除了何昧任戶長時期的戶口調查簿資料,我們也取得其父親何壽的家戶資料,因此整個家族的歷史記載可以再向上溯源到祖父何紛的年代,大約是安政年間(1850年左右),這對於理解何昧及其家族的事蹟可以說是突破性的進展。首先,我們可以得知何昧的祖父何紛為南投集集人,祖母的姓名以片假名拼音,但因畫筆註記難以辨識,可能為ma-i-ta-n(音近似布農女子名Maital)。父親何壽為何紛之庶出長男,明治6年(1873年)出生,從事蕃產物交換業。母親為臺東廳大里厨社布農族人(片假名記音為ta-ki-ra-ha-n-bu-ra-i,為布農族名制,氏族名加上族名,為Takirahan家族的Burai)。何昧為何壽與Burai之長男,明治31年(1898年)出生,擔任臺東廳警手(後升為巡查),因職務關係而有多筆寄留移動的紀錄,而這些寄留地經考證均是部落的警察駐在所或官舍(謝博剛 2020:7)。何昧的妻子是霧鹿社Isbalidav家族的Saidu,育有一子森太郎及養女Puni。

大致了解何昧的生平後,我們還可以從戶口調查簿當中得到一些線索。首先是關於其父親─何壽的失蹤,在調查簿中何壽的記事欄位被註記「大正四年二月二十三日失蹤」。這件事在策展團隊進行歷史考證工作時,於《日據時期原住民行政志稿》(1997:214-215)中發現:

明治44年(1911年)4月份時蕃務本署調查課派遣囑託志田梅太郎與坂東測量技工前往測量新武呂與北絲鬮地方,新開園庄通事張其仁之子張蕃薯為其翻譯,然族人怨恨張蕃薯率領日本人進入而殺其父,6月14日志田於馬典古魯(Bacingul)被射殺。22日加派警務人員鎮撫於一阿比社(Iavi),後得知乃集集廳漢商何阿壽為避免測量隊察覺其秘密交易之行徑而教唆殺人。

當時隨即將何阿壽與何壽進行交叉比對,從身分地點、漢商職業、布農妻家的地域關係,雖然在事件發生與何壽的法定公告失蹤,在紀錄裡有一段時間差,但我們幾乎可以推論出,志田梅太郎遭殺的關係人為何昧的父親可能性很高。

再來是何昧的族群身分,初始在何豊國先生的口述之下,我們並未知曉何昧具有布農族身分,僅知其妻是臺東縣海端鄉霧鹿部落的布農族人。然而從戶口調查簿中的資料我們可以看到,其母親,甚或是祖母,都是布農族人,自己後來也娶布農族人為妻,這件事情引起策展團隊很大的興趣,因為從布農族文化角度來看,姻親(mavala)是非常重要的社會親屬關係,不僅是何昧被認可納入進布農族社會圈,更是兩個氏族/家族的結合,舉凡日常的生活互助、勞務經濟的支援、獵區的進入許可權,或到當代的的動員,姻親的身分扮演重要的地位。

另外值得一提的是,戶口調查簿當中註記何昧的養女Puni,其生父正是Takistalan Aziman。這證實了何豊國先生的口述以及《大分.塔馬荷:布農抗日雙城記》一書中所記載之內容,何昧收養了Aziman的小女兒Puni。Aziman較為人所知的名字是Aziman Sikin,Aziman是布農族常見的名字,由於布農族之名字採承襲制度,故在同一氏族裡可能會有很多同名的人,在名字後面加上一詞,通常是為了區辨特定的人,且會依照其個性、外貌特徵或其他可以幫助辨識的人事物。Sikin是肥皂的意思,據傳Aziman曾經誤食了Sikin而有此名。為何要收養Aziman Sikin的小女兒呢?Aziman Sikin是大分地區總頭目,是日方眼中的未歸順蕃,曾多次招降Aziman Sikin未果。

(1928年12月)恰逢警手何昧可協助他孫子欠缺奶水的問題,阿里曼西肯因而將孫女留於霧鹿由何家代為撫養。霧鹿(Bulbul)駐在所小林正樹巡查部長認為可藉此招降阿里曼西肯,因此擬定「未歸順蕃阿里曼西肯操控計畫」,並為阿里曼西肯在靠近里壠支廳的山腳搭建房舍。隔年4月3日,里壟支廳富永廳長與金川警部與阿里曼西肯於霧鹿(Bulbul)駐在所會面商議。(徐如林、楊南郡 2010:173-174)

多了文獻資料的佐證,策展團隊隨即透過各種方式交叉比對照片人物,終而確認那張充滿戲劇張力的照片,正是1929年4月3日的商議那日的現場。

圖2的照片中左二站立者即為何昧,身旁的孩童是其長子森太郎(何萬金),左四面帶微笑看向鏡頭的就是Aziman Sikin,他身旁情嚴肅的坐姿者,經推測應是霧鹿社的領袖tuan Lanihu。在何昧的戶口調查簿中,妻子Saidu的事由欄位註記著:「臺東廳蕃地霧鹿社不詳番戶bi-to-a-n-ra-ne-ko之姪」,依照先前解讀戶口調查簿的實務經驗,日人有時會特別註記當事人與在地頭人或有名人士/勢力者的親屬關係;此外,我們也透過另一份地方文史工作者早年所整理出來的第一手訪談資料〈霧鹿部落日據時代族人遭屠殺事件整理記錄〉理出tuan Lanihu的家族族譜。這份資料所記載的事件,正是1914年發生的「霧鹿事件」,tuan Lanihu是Ispalidav氏族成員,其兄為Biung,是該氏族的領袖,也是Saidu的父親,後在霧鹿事件中和多數的家族成員遭殺害,而Saidu和母親死裡逃生。事發後,逃過一劫的tuan Lanihu和另外兩個兄弟快速追擊,狙殺準備下山的日人(余夢蝶 2000:114-143)。解讀至此,筆者不禁激動萬分,竟能親眼看見長輩們口述中的歷史事件關鍵人物之面容,再與其現存後裔連結,覺得那段歷史是離我們如此的近、如此的真實,但卻又不曾在任何的歷史課本中見識過,從而一種複雜的情緒油然而生。

圖2 昭和4年(1929)4月3日,阿里曼西肯(Aziman Sikin)與官廳首度協商談判,討論歸順之可能。

(圖片來源:何豊國提供)

回到展示規劃,釐清各項人物關係後,策展團隊再搭配檔案文獻的記載,而作以下的展示呈現:

策展團隊輸出270 cm×240 cm的大圖於整面牆,使照片人物視線與觀眾等高,對觀眾來說就像是親臨現場在一旁觀看的視角,或者說是攝影師的視角。再加上各方人物當下可能的心境設計對白,引導觀眾進入情境。特別要說明的是,人物的對白文案乃是根據考證資料改寫,除了日本官方檔案資料外,戶口調查簿也提供重要的訊息。

圖3 協商談判場景展示

(圖片來源:臺東縣海端鄉布農族文化館「烈日疊影─何昧典藏早期海端鄉影像故事展」展示資料,2020)

綜上所述,戶口調查簿的解析協助策展團隊在人物關係的確認上有很大的助益,從布農族社會文化脈絡來看,也幫助我們理解何昧的母家(大里厨社)和妻家(霧鹿社)在臺東新武呂溪一帶的領域勢力範圍。更重要的是,透過這樣人與人的關係網絡,我們也似乎更能同理,身為人的思量與牽絆,可能在歷史的當下會如何抉擇,而歷史當下的抉擇,雖然無法後設的想像未來的發展,不過歷史便這樣發生了,成為當下我們的現代生活的根由。策展團隊將這樣的經驗透過展示手法傳遞給觀眾,盼能有所共鳴。

IV.實際走一趟那空白之地

何昧所收藏的這批照片中,有不少是在山林進行勘察工作的影像,筆者從一開始看到照片時就一直希望查找出照片中的地點,並前往現地比對拍攝,筆者認為實際去到現地這件事,是身為布農族人認識「歷史」的方式。對應到布農族語裡,布農語並未有歷史一詞,而是使用「lainihaiban」表達已發生過的事,與此相關的詞彙包含「habasang」、「palihabasan」,在字義上的區分如下:

表1 布農人歷史相關語彙表

(資料來源:整理自海樹兒.犮剌拉菲(2006)布農族部落起源及部落遷移史)

從表1我們可以看到,「linahaiban」代表的是敘述者曾實際經歷過的歷史,就布農語字根看來,「lahaib」為動詞,為走過、經過之意。因此linahaiban指走過的路或到過的地方,可以詮釋為遷徙過的路徑,也延伸作為經歷過的事情。這類的歷史故事通常是自己親身經歷過或是曾間接參與的,因而幾乎是可以確認其存在的真實性。像是家族中長輩們三至五代以前的遷徙歷程;或是日治時期發生的襲擊駐在所警手的事件;前往南洋出征等的歷史記憶。相較於前二種類型,linahaiban是具體的、鮮明的記憶故事,它所強調的是與自身經驗相連結的故事,其中更涉及族人「和祖先的hanitu(精靈)在精神上的互動(spiritual encounter)來經驗過去」(楊淑媛 2003a:97),並且在這樣的過程中理解自己在歷史中的位置。而「palihabasan」一詞則體現了布農人如何「說歷史」,長期在海端鄉霧鹿部落進行田野調查的學者楊淑媛(2003b:55-56)提到,布農人palihabasan一詞的使用脈絡中並未將「歷史」與「記憶」區分,而是介於二者之間。族人在談論歷史的時候,往往是從自身的經驗出發,可能是親身(或間接參與);或是在記憶中聽某人陳述;又或是從地景特色可以獲得驗證之事等,族人透過pali這樣口述與反覆辯證的過程,來形成對於歷史事件的認知。也就是說,對歷史的辯證或延續,是結合布農人對於「實踐」的歷史觀,透過實踐在當下連結過去與未來,其邏輯是「動態」的,而非「靜態」的證明。筆者也試圖透過回到現地踏查,去實踐自身對於歷史的理解。

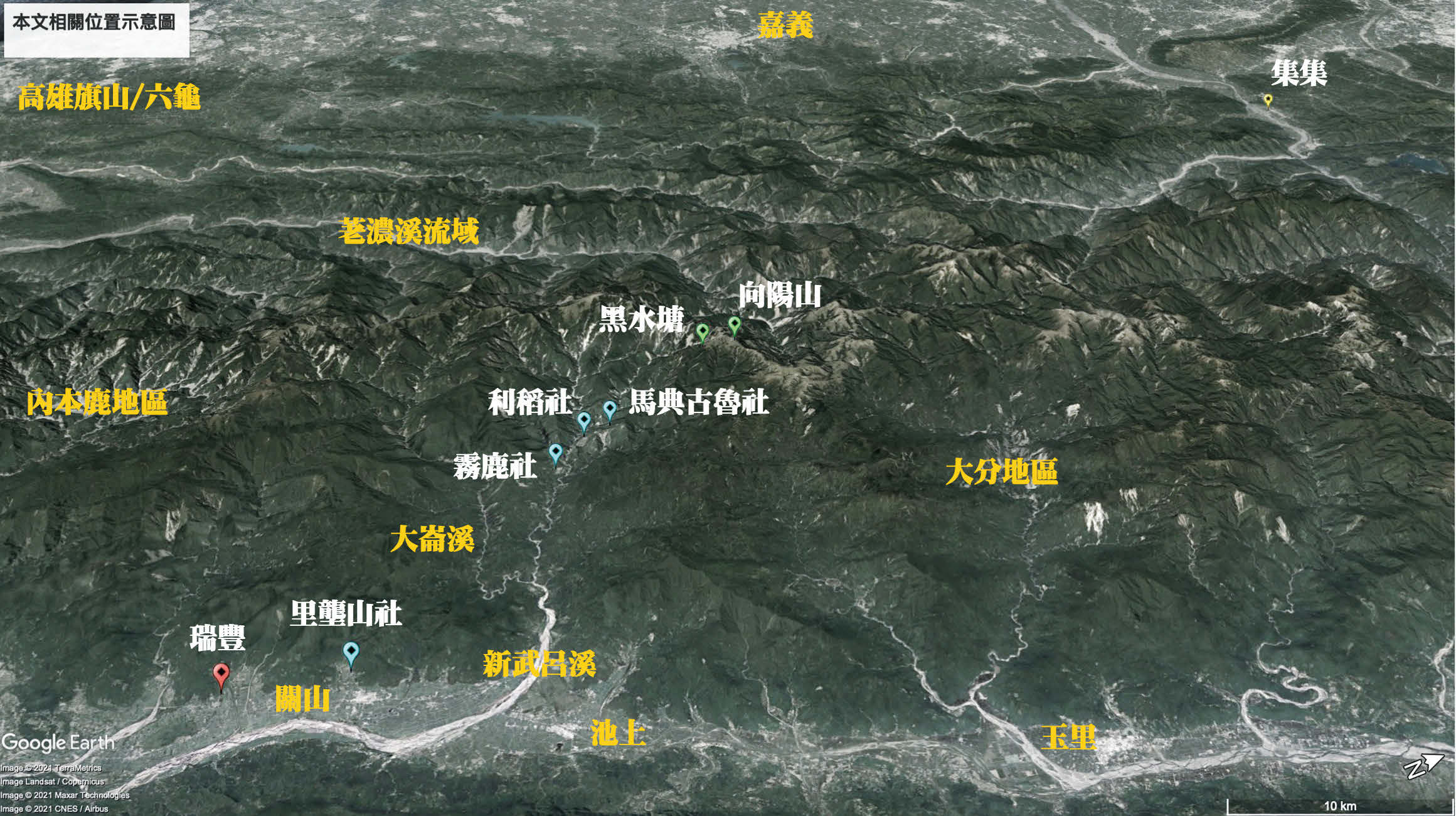

2021年5月2日與5月11日,筆者二次前往嘉明湖國家步道,兩次的踏查目的在於確認兩張何昧的山林照片位置,其他的照片因為空間資訊過少難以確認。出發前,筆者和同行夥伴即已初步以Google Earth確認山勢地形,大致預測可能的位置後,再前往現地確認。需要先說明的是,為何會選定嘉明湖國家步道做探勘標的?一來是從照片中的地勢與植物來判斷可能是高山環境,二來是從何昧的警務範圍來推判,其工作範圍為里壠支廳,此處的高山應為大關山、向陽山、三叉山一帶。三是從何昧的母家與妻家關係來看,如前文提及,在布農族社會裡要進入特定的領域範圍,透過姻親關係是一途徑,因此何昧進入到母家(大里厨社)和妻家(霧鹿社)在臺東新武呂溪一帶的領域勢力範圍應是合理的。

值得一提的是,5月2日出發的前一晚,筆者突然夢見過世很久的祖父,面容非常清晰,筆者好像在夢裡激動的淚流滿面,或者真的在流淚,滿懷感恩的感謝祖父來我的夢裡,心想著,如果祖父還在,一定可以聽到更多還住在山上的時候的故事。這個夢對筆者來說意義非凡,主要原因在於對布農族人而言,夢(taisah)具有占卜、預兆的功能,這樣的好夢將帶領筆者平安地前往嘉明湖步道。嘉明湖步道位在臺東縣海端鄉境內,現為行政院農業委員會林務局臺東林區管理處管轄,然而在過去,這裡是布農族世代生活的傳統領域、獵場與耕地。這趟行程我們從海拔約2,300公尺的向陽森林遊樂區開始,要進入步道前,筆者在過去祖先的耕地(maisimuk)先以酒水敬拜祖先,努力地以不流利的族語跟老人家說:「我是Langus,外婆曾經居住在這片土地,我們來看祢們,請帶領我們。」接著我們沿著步道走,步道基本上就是山友所熟悉的越嶺道路,跟布農族人直上直下的獵徑還是不太一樣。隨著海拔高度攀升,心率也直線上升,血氧濃度也因為高海拔的關係而降低,筆者的身體努力適應這樣的高度的同時,也不斷地在想何昧或是以前的祖先,在走這段路的時候,可能是怎樣的從容自在、如履平地,這實在是一段辛苦的路,或者是說,我們快要失去「走路」的能力。最後,我們抵達本日的預定目的,位在5.5k處海拔約3,100公尺的黑水塘營地。黑水塘營地有兩處水池,池水依季節雨量而有高低位差,顏色呈黑褐色。幸運地,團隊巧遇資深布農山友Salizan Takisvilainan,經初步的照片判斷,再實際前往現地空間進行地貌比對,筆者與隨行夥伴一致推測應該是「第二個水池」,並找尋拍攝的相對位置(如圖4),心裡興奮的想著:是這裡了嗎?距今約90年前,何昧是否就在這裡紮營呢?

圖4 池畔影像對照。上圖為何昧(後排右三)與布農族人協力,進行森林調查、邊界測量。

(圖片來源:上圖為何豊國先生提供;下圖為謝博剛攝,2021/5/2)

隔了一週,5月11日,團隊再次上山,這次的行程目的是再向前推進至6k處、海拔更高至3600公尺的向陽山。曾經聽過父祖輩說過,向陽山這一帶叫Langus Taula,聽聞有一位聾啞的(taula)布農女子Langus和家人在此處遭遇大風雪,最後家人過世,Langus仍留在原地陪伴家人的屍體度過數日。本次行程雖沒有登至向陽山頂,但是一上到海拔約3300公尺,穿越鐵杉林後視野開闊、風勢大、少遮掩空間,就可以想像在這裡遇上大風雪實在是危險的處境。

初抵向陽山邊,高山強勁的風勢,吹得筆者心慌幾乎站不直腳,於是團隊拿出酒水(davus tuza)敬拜,告訴這裡的祖先:「我們來了,希望沒有打擾到祢們。希望祢們讓我們的腳更有力量!」和祖先說過話後,筆者就能站直腳,穩穩地踏在這片土地上了。接著我們開始找尋何昧的山壁,環顧四周,再評估攝影師可能的拍攝角度(如圖5)。若從殖民者的帝國視角去思考,從此處能夠睥睨整個里壠支廳蕃地,或許就是最佳的留影地點了。遵循著午後不上山頭的原則,策展團隊折返下山,回看這片山頭,遠望家族的傳統領域,想像祖先走過的路。

圖5 山壁影像對照。上圖為何昧(左二)隨同日本人前往山區進行探測工作。

(圖片來源:上圖為何豊國先生提供;下圖為謝博剛攝,2021/5/11)

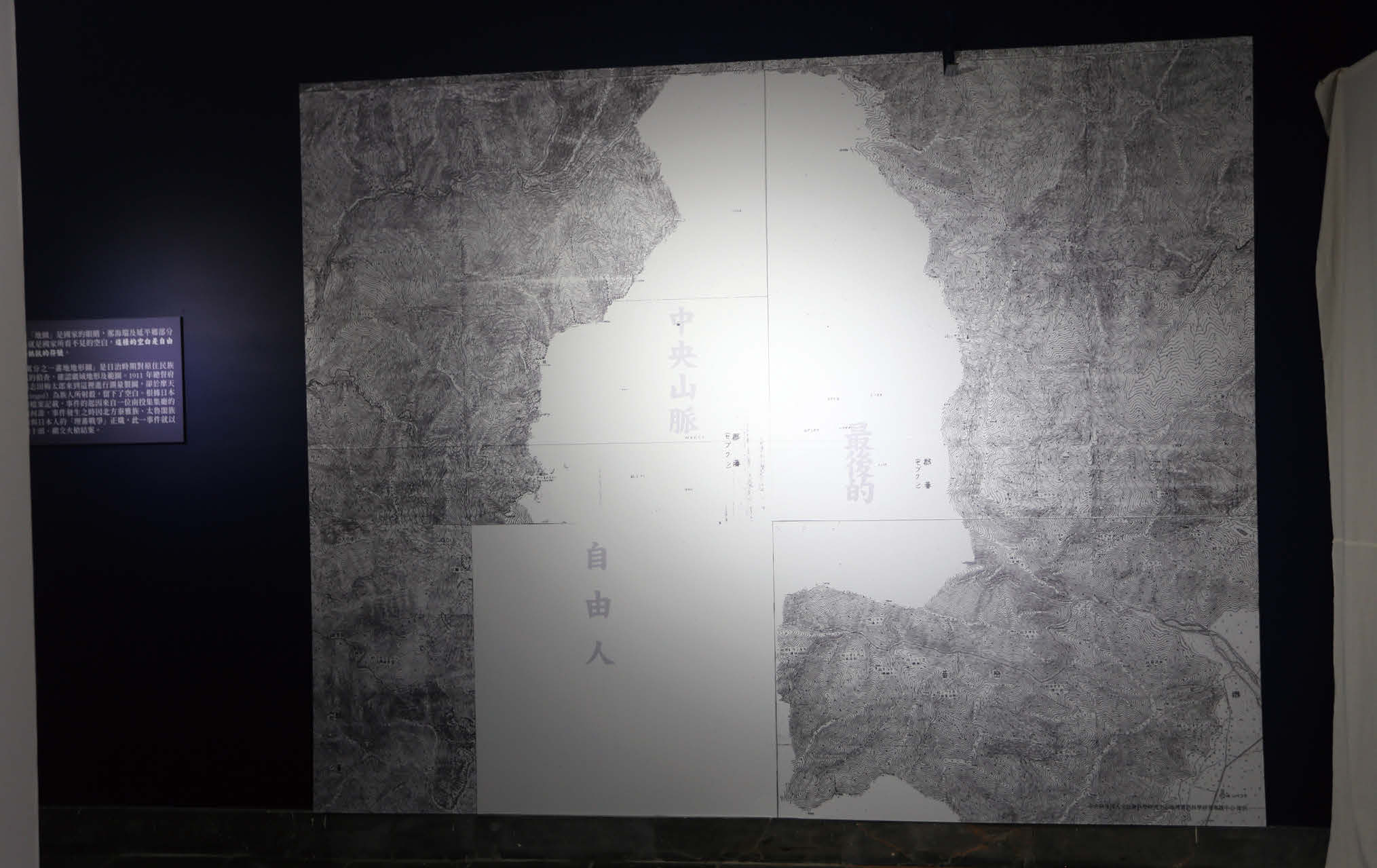

回到展示空間,我們重新理解五萬分之一蕃地地形圖中的「空白」。在展場裡,經取得中央研究院人文社會科學研究中心地理資訊科學研究專題中心授權,我們放大輸出同整面牆大小的「五萬分之一蕃地地形圖」,並搭配展示文案:

如果「地圖」是國家的眼睛,那海端及延平鄉部分地區就是國家所看不見的空白,這樣的空白是自由也是抵抗的符號。「五萬分之一蕃地地形圖」是日治時期對原住民族地區的偵查,確認疆域地形及範圍。1911年總督府僱員志田梅太郎來到這裡進行測量製圖,卻於摩天(Bacingul)為族人所射殺,留下了空白。(臺東縣海端鄉布農族文化館 2020)

就筆者的觀察,這樣的空白地圖對於觀眾而言,也是容易讓人印象深刻的觀看經驗。筆者在進行導覽解說時,常常會請觀眾站在這巨幅地圖前,並問道:「你們看這張地圖有發現到什麼嗎?」通常觀眾們會留意到中間的空白,因為與平常所習慣看的地圖不一樣。就曾有觀眾說,地圖中的空白讓他想到曾經在歷史課本中看到過的清朝時期的臺灣地圖只有西部,中央山脈以東的半邊也是空白的,那正是國家或殖民者看不到或無法所及之地。

就展示手法而言,空白地圖在展示空間上的端景對應的,正是圖3的協商談判場景,一邊是最後的抵抗者,一邊是抵抗者的協商,形成展場空間的張力與焦點。同時,我們也製作了立體模型地圖,並標示出新武呂溪流域的駐在所(黃色圖釘)、砲臺位置(綠色圖釘)以及通電鐵絲網(紅線)的位置,將殖民的歷程以視覺化的方式呈現,讓人更能感受到在空間上的進逼與壓迫,直達中央山脈最深處的布農族人居住之所在。

圖6 展場中五萬分之一蕃地地形圖與抵抗歷史的展示手法

(圖片來源:邱夢蘋攝,2021/9/10)

這次的山林踏查,是在開展後進行的,實際走入這片「空白」之地,才體會這樣的空白印記,曾經屬於中央山脈最後的自由人。這一帶沒有被日本政府測量到的山頭,全都是新武呂溪及大崙溪各家族的舊社,其中也包含筆者的家族傳統領域。接著,在日本人逐步進逼山區,拉起通電鐵絲網、沿線設置駐在所,並將大砲推入山區分別設置於上中下游三處,嚴密地監控山區的族人,這段殖民的歷史,曾經真實的在這片山林空間發生。對於筆者來說,這趟踏查行程也重新賦予對於此地歷史的詮釋,唯有實際去到過,才能是lainihaiban(曾走過的路;歷史)。透過身體感的趨近,跟著走了日本殖民的路、走了祖先的路,也經驗了這一段歷史。而這樣的經驗,不僅是讓筆者對於自身文化的更貼近,也在導覽過程帶領觀眾觀看這些地圖與歷史影像時,有更多可以分享的感受。

圖7 每一座山頭都是族人曾經居住過的地方

(圖片來源:邱夢蘋攝,2021/5/11)

V.結語:走入烈日疊影之後?

回到本文的命題,策展人的自身實踐是否可以對於展示能有所影響或是可以帶給觀眾什麼樣的觀看角度與觀展體驗?筆者認為,以自身實踐是對於被研究對象、社群、地域的一種負責任的態度,參與其中並試著從對方的角度理解事物,並反覆思考自身與其的關係。而這樣的觀點運用在展示上,除了是策展人進入調研社群/議題的管道,也透過展示手法的設計、導覽的方式,將更深刻的切身感受傳達與詮釋。具體而言,我們將戶口調查簿的紀錄資料轉化為展示內容,帶領觀眾更深刻地認識何昧是誰,並在理解複雜的社會親屬關係後,在導覽的過程中,甚至是未來規劃的戲劇導覽活動中,可以拋給觀眾在歷史的當下作為人的思量與抉擇。而實際走入影像中的山林場景,筆者理解到空白地圖中的空白是族人生活的領域,同時也感受到殖民者開路進到中央山脈的歷程,佔據監控視野絕佳的空間位置,我們透過立體地圖將之呈現。這一趟路程,更多的是筆者對於自身文化的對話與貼近,雖然尚無法說清楚,但相信這樣的生命經驗在未來會醞釀產生其他的作用。

作為烈日疊影展的策展人之一,筆者在策展過程與開幕之後,透過進入到日治時期戶口調查簿的文字裡頭,解析何昧的生平足跡;透過前往山林現地,在身體感與空間感受上趨近於何昧當時走過的路徑,筆者與策展團隊逐漸發現到這些老照片傳遞的訊息與我們自己可能有些許的關聯性,不論是地域空間、或是家族網絡,又或是口述記憶等,在解析影像故事的過程,似乎冥冥之中有祖先的牽引,安排了各種迷人的巧合與偶遇,這些是在開展前沒有預想到的。於是,透過身體實踐去經驗與感受過往的歷史與影中人曾經留下的足跡,身、心、靈的投入,一步步的走入烈日疊影裡,並在每一次的導覽解說中,將這段過程說給觀眾。

然而,筆者也不斷思考著,走入烈日疊影之後呢?筆者透過實踐貼近了何昧的可能的足跡,並在展示手法上或是導覽解說過程中去講述這些經驗過的詮釋觀點,或許在某種程度上可以達到觀展者的共鳴(面對歷史當下的個人抉擇、歷史空間的共感),卻仍然難以細膩地處理這段殖民的爭議歷史,特別是位處原住民族地方文化館,該如何凸顯族人面對與記憶歷史的方式?那顯然是不同於博物館敘述歷史的方式。最後也想談的是實踐的局限性,這樣相當個人性的經驗如何精準地轉化為展示並能獲得觀展者的理解與共鳴,有一定的難度,再者,回到原住民族地方文化館的經營,展覽有其舉辦期程、成本等諸多考量,往往難以付諸行動。但是即便如此,筆者仍然在開展後持續去精進、關注,而不是當作一個年度必達KPI數值在開展後即結束的作法,這是地方館很重要的特色與責任,因為我們就在地方的網絡裡頭,地方館就是自己族群歷史文化現身的介面,所以策展團隊不會因為展覽開幕而停止繼續探索,反而會繼續透過展覽與自己的社會文化歷史對話,這才是「活」的展覽。

圖8 本文相關位置示意圖

(圖片來源:作者繪製)

引用書目

余夢蝶

2000 〈霧鹿部落日據時代族人遭屠殺事件整理記錄〉。刊於《八九年度原住民自助文化研究計畫成果報告書》。行政院原住民委員會編,頁114-143。臺北:行政院原住民委員會。

林文玲

2012 〈人類學學識、影像的展演/介入與公共化策略:民族誌影展在台灣〉。《文化研究》14:53-100。

邱正略

2009 〈日據時期地方史研究新嘗試─以埔里地區人口資料為例〉。《中國歷史學會史學集刊》41:127-200。

徐如林、楊南郡

2010 《大分.塔馬荷:布農抗日雙城記》。臺北:南天書局。

海樹兒.犮剌拉菲

2006 《布農族部落起源及部落遷移史》。臺北:行政院原住民族委員會;南投:國史館臺灣文獻館。

張瑋琦

2010 〈以原住民知識為基礎之社區總體營造─應用人類學在佳平部落的實踐與挑戰〉。《台灣原住民研究論叢》7:155-180。

楊淑媛

2003a 〈過去如何被記憶與經驗:以霧鹿布農人為例的研究〉。《臺灣人類學刊》1(2):83-114。

2003b 〈歷史與記憶之間:從大關山事件談起〉。《臺大文史哲學報》59:31-63。

鄭邦彥

2012a 〈穿越污名的同志策展─一位基層博物館員的書寫與反思〉。《博物館學季刊》26(3):37-59。

2012b 〈以「策展」之名:探覓博物館與社會共振的路徑〉。《應用心理研究》56:239-250。

臺東縣海端鄉布農族文化館

2020 「烈日疊影─何昧典藏早期海端鄉影像故事展Buia tu haningu tu hansiap tu laihaiban」展示文案。臺東縣海端鄉布農族文化館三樓展廳,2020年10月21日至2021年10月21日。

臺灣總督府警察本署

1997 《日據時期原住民行政志稿(第二卷上)》。陳金田、吳萬煌、古瑞雲譯。南投:臺灣省文獻委員會。

盧梅芬

2005 〈人味!哪去了?:博物館的原住民異己再現與後殖民的展示批判〉。《博物館學季刊》19(1):65-77。

謝世忠

2012 〈交織著堅持與落寞:當代應用人類學的微燭和巨光〉。《華人應用人類學學刊》1(1):1-26。

謝博剛

2020 〈讓歷史上的「他者」變成「我們的記憶」:以臺東縣海端鄉布農族文化館歷史影像特展談起〉。「2020年第九屆博物館研究國際雙年學術研討會」宣讀論文,國立臺北藝術大學國際會議廳,10月29日、30日。