NAPGRA 頒佈施行 30 週年:聚焦在美國原住民社群與博物館關係的討論

本期專題

第47期

2021/08

文/方鈞瑋

方鈞瑋

國立臺灣史前文化博物館助理研究員

I.前言

2018年9月出刊的《紐約客》(The New Yorker)雜誌中的一則漫畫,以諷刺手法質疑博物館長久以來視為發展基石的收藏行為,並清楚點出西方博物館面臨的當代挑戰。在漫畫中,一位導覽員帶領一群學生在一處類似美國大都會藝術博物館中參觀。在導覽員的帶領下,他們正要從北美洲原住民族的展廳前往另一個看似展示當代藝術的展廳。此時,導覽員對學生們說:「現在,我們正要離開展示著我們從其他文化偷來的物件的展廳,即將進入我們付出昂貴價格購買的物件的展廳。」

圖1 《紐約客》雜誌中一則漫畫以嘲諷方式呈現西方博物館在當代面臨的質疑與挑戰

(圖片來源:The New Yorker Instagram 2018)

「博物館展示的物件是我們從其他文化偷竊而來?」這種具有挑釁式的話語並非指控一般人認知的文物竊盜或走私行為,而是試圖揭露博物館藏品收藏的歷史脈絡、殖民過程、權力宰制、以及博物館與原住民族之間非常錯綜複雜的關係。長久以來,博物館一直被視為知識殿堂,是大眾認識歷史與文化的重要機構。透過收藏、研究與展示,採取特定學科的理論框架(例如人類學、考古學、藝術史等),博物館建立一套分門別類的知識體系,按照不同物件的製作年代、分布區域與形制特徵,條理分明地編排出人類文明演變的過程(Pearce 1992: 99-101)。然而,從人類歷史發展軌跡來看,博物館也是個充滿矛盾的複雜機構,它一方面建構起我們對於世界與人群的理解和尊重,但它的發展史也充滿極大的傷害與殖民暴力。

的確,如何面對這一段不光彩、甚至是暗黑的博物館收藏歷程,成為當代許多博物館的挑戰。1990年11月16日,美國布希總統(George H.W. Bush)簽署的《美國原住民族墓葬保護暨返還法》(Native American Graves Protection and Repatriation Act,簡稱NAGPRA)就是在面對過去收藏歷程造成的不正義現象,訂定一套法律規範,做為解決之道。NAGPRA法案規定美國聯邦政府認定的原住民族部落能夠對博物館或其他收藏機構正式提出返還其先人遺骸與相關物件的請求。

此法一出,正如科學史學家與考古學家Stephen Nash在2021年5月國際博物館日前夕在SAPIENS發表的一篇專欄文章 “How Museums Can Do More Than Just Repatriate Objects” 中的回顧,該法案公布施行的當時,他與多位考古學家、人類學家、體質人類學家或博物館館員(有趣的是,這些人恰巧都是非原住民籍)交談後,許多人紛紛表達他們對此法案可能造成的鋪天蓋地的全面影響產生焦慮。他們認為NAGPRA將敲響博物館及其他以物件為研究素材之學門的喪鐘,美國原住民將成功索回所有原屬於他們的物件,致使博物館展示與學術研究無以為繼。

當年這些研究者表現出的焦慮並非是毫無緣由的,NAGPRA造成的影響並不僅止於物件所有權的移轉,更可能動搖博物館存在的根基,亦即博物館透過物件研究以建構知識的使命。透過收藏,博物館將物件與原來的社會文化脈絡脫離;藉由研究,將物件重新放置在不同的學術框架,以理解人類與世界之間的關係,並由此產生知識(胡家瑜 1994)。然而,諸如Simpson(2001)與Duthie(2011)等人的批評,在殖民史中,博物館藉由區別他者以呈現自身文化的優越感,建構的知識看似客觀,實際上卻將價值判斷強加於其他文化。也因此,博物館透過物件研究生產的知識並非中立,而是特定歷史脈絡下的產物。這種種對於博物館的批評所帶出的議題已不再侷限於物件所有權,更包括物件詮釋權,以及博物館與原住民社群權力關係的轉變。

2020年是NAGPRA公佈施行30週年,這30年來NAGPRA對國家與原住民社群的關係造成什麼影響?是否如當時部分學者的預言,原住民族將索回博物館及收藏機構中所有藏品?實際上,並非如此。根據美國國家公園局網站中NAGPRA網頁提供的資訊,這30年來,透過NAGPRA法案,已返還6萬7千多具原住民族先人遺骸、190萬件墓葬物件、1萬5千多件神聖器物與集體共有的物件。這樣的數量看似相當龐大,然而,根據美國國家公園局的估計,尚有12萬7千具美國原住民族人體遺骸、數百萬件的墓葬物件依舊存放在美國各地博物館的典藏櫃架上(Nash and Colwell 2020: 226)。由此可見,當年這些非原住民籍研究者或博物館館員擔憂美國原住民族藏品將被索回一空的情況並未成真。

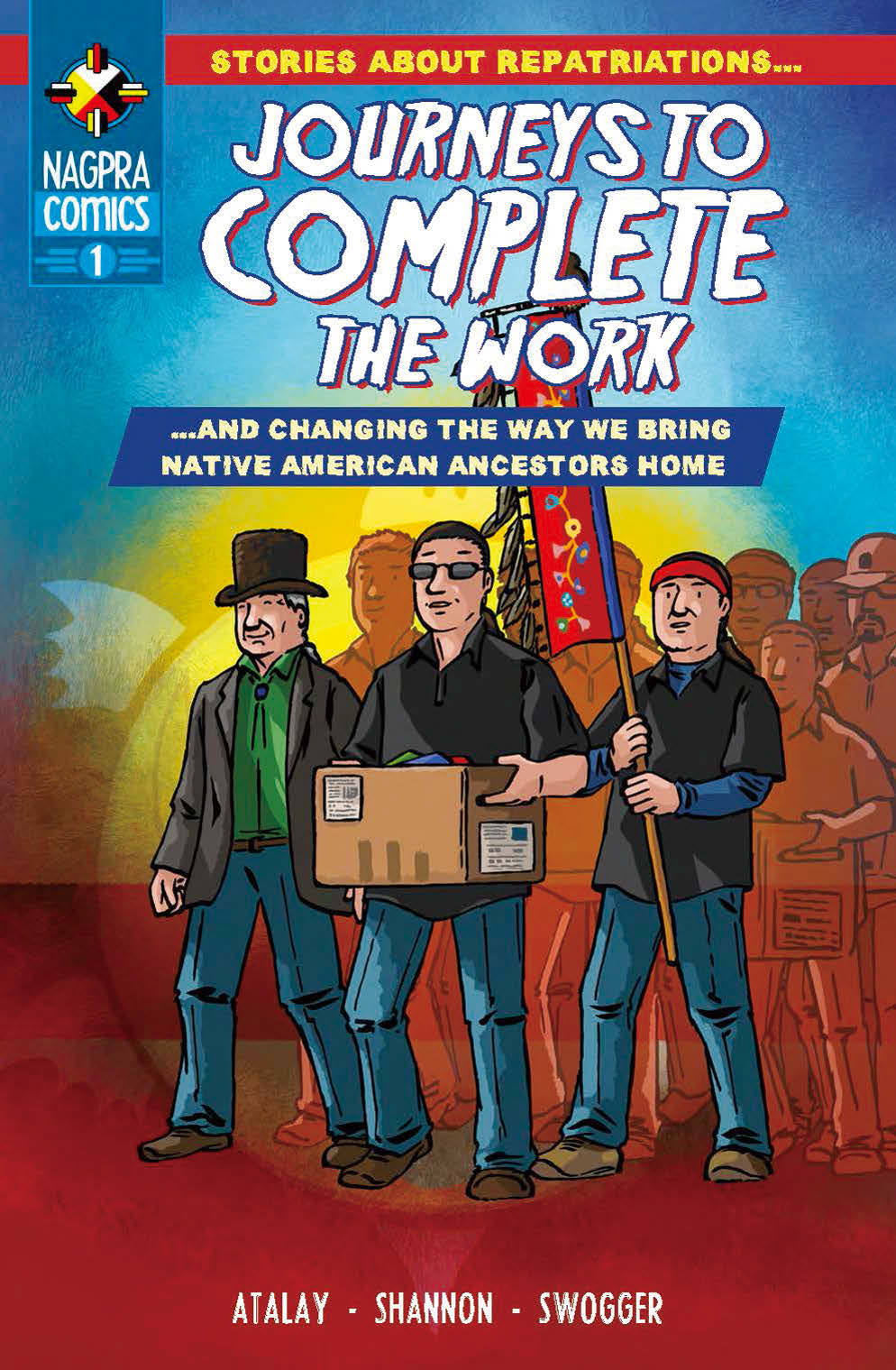

在今日的美國,「返還」二字已成為NAGPRA的同義詞。然而,返還是一個相當複雜的過程。正如黃之棟所主張的:「遺骨返還的問題涉及部落認同、倫理情感、文化傳承、科學研究等多重面向,且必然會觸及族人、遺族、博物館、行政機關等多方行動者」(2019:69)。為此,許多研究者試圖從不同面向對NAGPRA進行探討。在Nash與Colwell於2020年出版的一篇關於NAGPRA的回顧性文章中指出,目前與NAGPRA相關的文獻極為豐富與多樣,大多以書籍(例如Colwell 2017; Platt 2011)、法律回顧文章、博碩士論文等方式呈現,出現在人類學與考古學主流研究期刊中的文章相對較少(2020: 226)。除了研究文章與書籍,2017年Atalay、Shannon與Swogger出版一本NAGPAR的漫畫書,書名為Journeys to Complete the Work: Stories about Repatriations and Changing the Way We Bring Native American Ancestors Home。他們綜觀這些年來的研究,將與NAGPRA相關的研究大致分為以下幾種議題:法案背後的哲學論點、立法的過程、法案造成的法律後果與政治影響、執行的策略、法案對美國博物館、考古學家、部落與聯邦政府資助的收藏機構的重新塑造、以及法案如何催生新時代的共作與夥伴關係等(同上引)。

圖2 2017年出版的NAGPAR漫畫書Journeys to Complete the Work,書中含括NAGPRA法案內容、申請程序及返還過程中各方參與者的義務等內容。

(圖片來源:https://blogs.umass.edu/satalay/repatriation-comic/,2021年6月28日上線)

要求博物館或收藏機構返還先人遺骸或藏品的訴求並非只發生在太平洋遙遠另一岸的美國,類似的訴求也同樣發生在臺灣,包括1952年岸裡社潘家後人向臺灣省教育廳及當時負責保管的臺中圖書館要求歸還岸裡大社文書(施明發 1999;陳翼漢 2003),到2017年發生的「馬遠布農族遺骨返還事件」,花蓮縣萬榮鄉馬遠村布農族人要求臺大醫學院歸還研究團隊於1960年代在馬遠部落取得的先人遺骸(花孟璟 2017),一直到2020年英國愛丁堡大學主動與臺灣聯繫,希望歸還4件收藏在該校的排灣族牡丹社先人頭骨(楊綿傑 2020)。以岸裡社潘家後人要求歸還館藏岸裡大社文書為例,在處理的過程中,主事者只從現行法律的層面進行回應並予以拒絕(陳翼漢 2003:45-47)。這樣的結果一方面顯示現行法律的不足,另一方面,也正如李子寧的主張:

縱然許多文物回歸的案例都涉及法律層面的問題,但是這個議題卻不適宜從單純的法律層面來檢討。……拿法律來解決博物館收藏這個充滿「歷史文化落差」(Stocking 1985: 47)的物件也是危險的。(博物館的)收藏品並不適宜單純地視為一種法律定義上的「財產」或「動產」(或者至少並不完全是)。如果真的要找到一個適當的比喻,則把收藏品視為一種「符號」或「象徵」的比喻可能在此反而比「財產」或「動產」的說法來得更為恰當。(李子寧 2005:33)

李子寧的這一段話已清楚點出博物館藏品的多義性,因此,在進行藏品返還討論時,不能單用法律層面進行判定,必須將藏品視為定義自我、尋求身份認同的象徵物,這也是本文撰寫的初衷。當然,這並不是說文物返還在法律層面上的探討並不重要,實際上,要對公立博物館或收藏機構要求文物返還,法源依據是必要的。關於這方面的討論,黃之棟在2019年發表的〈帶祖先回家的法律?美國原住民族墓葬保護暨返還法的困境與啟示〉一文中,已從法制面對NAGPRA進行批判性檢討,以及該法對臺灣制度面的啟發加以討論,本文將不再贅述。本文以美國的返還個案為例,以文獻回顧的方式檢視當返還的藏品成為「符號」或「象徵」時,對原住民社群與博物館關係造成的影響。

圖3 國立臺灣博物館將收藏的岸裡社潘家留存的文書契字進行藏品數位化並於網站上提供檢索。(圖片來源:http://formosa.ntm.gov.tw/dasir/prospectus_began.htm,2021年6月28日上線)

在以下的章節安排,首先回顧美國早期的收藏行為,旨在揭露當時的收藏脈絡、動機及背後的假設,說明美國原住民族先人遺骸與物件為何與如何離開原本所在地被集中到博物館、大學和收藏機構的過程,這些不公義的收藏過程進一步推動NAGPRA法案的制訂。接著對NAGPRA法案內容進行簡要說明,特別關注博物館與其他收藏單位在當中扮演的角色。接下來,利用幾個發生在美國的返還案例,說明接受返還的原住民社群如何以藏品做為媒介,建立與博物館的關係及其造成的影響。最後,試著探討因為NAGPRA造成的藏品另一個方向的流動(亦即從博物館到原住民社群),帶出哪些值得討論的議題。

II.「收藏」原住民族

NAGPRA是一項重要的人權法案,也是國際間處理返還議題時最重要的參考案例,其首要目的在於透過法律的頒定與施行,給予美國原住民族更多關於先人遺骸與文化物件的控制權,解決過去收藏行為造成的歷史不公義,以及對美國原住民族宗教信仰與墓葬的不尊重。

在Daehnke與Lonetree撰寫的 “Repatriation in the United States: The Current State of The Native American Graves Protection and Repatriation Act” 一文中開宗明義地指出,「對美國原住民族物質文化的迷戀,以及對其墓葬的侵犯,實際上是當歐洲人移居到北美洲就已經開始」(2011: 88)。從19世紀初起,研究者收集美國原住民族的物件,尤其是人體遺骸的現象快速且大量增加,目的在於解釋不同人種體質與文化的差異。19世紀中葉,美國人類學者開始系統性收集與量測美國原住民族的頭骨,以證明原住民族是一個種族上較為次等的族群(Gunn 2009: 509)。為了取得更多的人體遺骸樣本進行科學研究,研究者對士兵、墾殖者和政府官員提供誘因,讓他們挖掘原住民族的墓葬,取得人體遺骸。同時,由於殖民統治與傳染病的緣故,造成原住民族大量死亡,原住民族的遺體也隨之成為科學研究的樣本。1867年,一位美國陸軍醫學博物館(Army Medical Museum)的館員George A. Otis鼓勵戰場中的軍醫將原住民族的遺骸送至陸軍醫學博物館。Otis後來甚至與史密森尼學會(Smithsonian Institution)簽訂協議,由陸軍醫學博物館接收人體遺骸,墓葬內的文化物件則送往史密森尼學會收藏。

人類學家在美洲原住民族人體遺骸的早期收藏史中也扮演一定的角色。以Franz Boas為例,當他在北美洲西北海岸進行研究時,他白天進行Kwakwaka’wakw族的民族誌調查,晚上則偷偷地挖掘族人的墓葬。Boas對盜掘行為的自我合理化說法是:「從墓葬中竊取人骨是最為不堪的行為,然而,為了人骨可達成的目的,一定要有人這樣去做」(轉引自Daehnke and Lonetree 2011: 89)。根據統計,Boas大約收集了100具Kwakwaka’wakw族和海岸Salish族群的完整骨骸與200顆頭骨。這些原住民先人遺骸之後大多數出售給芝加哥菲爾德博物館(Field Museum),少部分販售給德國柏林的博物館(同上引)。

圖4 被稱為美國人類學之父的Franz Boas,當他在北美洲西北海岸進行研究時,白天進行Kwakwaka’wakw族的民族誌調查,晚上則偷掘族人墓葬,取得先人遺骸做為科學研究樣本。

(圖片來源:https://en.wikipedia.org/wiki/Franz_Boas,2021年6月28日上線)

除了研究上的興趣,值得注意的是,當時之所以可以大量挖掘原住民族先人遺骸,主要因為美國當時的法律並未將原住民族墓葬列為保護對象,也未給予美國原住民族與白人相同的公民權(Trope and Echo-Hawk 1992)。當時原住民族的遺骸與文物,被當成是收藏或研究的標本或物件,不像其他歐洲移民的骨骸被視為先人或祖先(Cryne 2009: 102)。

此外,美國原住民族當時的處境與人類學家對原住民族文化存續的理解也激發各種「收藏」原住民族的行為。由於戰爭、疾病、種族屠殺與殖民統治的緣故,造成原住民族人口大幅減少,原住民族因而被認定是一個即將消失的種族。20世紀之交的人類學家發展出搶救人類學,收藏是為這些即將消失的人群留下物質證據的方法。在此同時,那些挺住疾病肆虐而存活下來的原住民族,他們面臨著強大的同化壓力。美國政府制定一系列同化政策,由政府出資的寄宿學校更試圖切斷原住民族孩童與其族群文化之間的關連。在這個對原住民族非常暴力與苦痛的時期,許多收藏家積極找尋所謂最為純正的文物。根據估計,在1990年,有30萬到250萬具原住民族先人遺骸與數百萬的文化物件被收藏在各地的博物館、聯邦機關與私人收藏家的手中(Echo-Hawk and Echo-Hawk 2002: 180)。

面對這樣的境況,族人一直試圖透過法律和其他方式進行抵抗。只是,當部落要求返還的時候,又面臨法律問題。在歐美法律傳統下,遺骸的權利屬於直系親屬,無論是部落、氏族或其他部落組織都沒有權利要求返還(黃之棟 2019:72)。經過不斷地爭取,這樣的狀況終於開始產生轉變。1924年,美國原住民族終於獲得公民權(Trope and Echo-Hawk 1992: 46),接著是1960年代開始的原住民族運動。所有的努力,隨著1990年NAGPRA的頒布,終於逐步獲得實現。誕生於這種脈絡下的NAGPRA,也成為一部揭露與修復歷史不正義的法案。

III.NAGPRA 的法律內涵

如此大量的原住民族先人遺骸與文化物件被博物館與聯邦機構收藏的事實,以及原住民族普遍遭受的不平等待遇與同化政策等力量的共振之下,美國在1960年代肇生原住民族運動,試圖修正過去的錯誤,扭轉國家與原住民族之間的權力關係。NAGPRA的頒布施行標誌著數十年來科學家、博物館館員、原住民族領袖與民運份子關於原住民族先人遺骸、以及神聖、墓葬與集體共有物件控制權爭論的最高點。作為法案,NAGPRA面對的是墾殖國家對原住民族造成的歷史傷痛與不公義。雖然NAGPRA不是一個完美的法案,但這為國家與原住民族的和解踏出正確一步。本節將簡述NAGPRA的條文內容與各項爭議,作為理解原住民社群與博物館共作計畫的基礎。除非另有引用,本節內容主要摘錄黃之棟於2019年發表的〈帶祖先回家的法律?美國原住民族墓葬保護暨返還法的困境〉文中「NAGPRA的定義與規範意旨」一節。

1990年通過的《美國原住民族墓葬保護暨返還法》,規範的對象為接受美國聯邦補助的機構和博物館,私人、各州或地方層級的單位,基本上都不在規範之列。同樣的,骨骸和文物必須是在聯邦或部落隸屬的土地出土,才適用這個法案。至於請求權人,只限於聯邦承認的部落才可以要求返還。返還標的則限定在美國原住民族的骸骨。除此之外,NAGPRA也對相關名詞給予嚴謹的定義。例如,所謂的原住民文化物件(cultural items)包含幾種類別:神聖器物(sacred objects)、附屬陪葬品(associated funerary objects)、非附屬陪葬品(unassociated funerary objects)和文化襲產(cultural patrimony)等類型。至於NAGPRA的規範內涵大致可分成三個核心進行處理,分別是返還、未來處理方式、遺骨與文物買賣。

首先,關於返還的部分,該法要求聯邦機關與受聯邦補助的博物館將遺骸與陪葬品歸還給提出返還要求的後裔,或是與該物件具有文化隸屬關係的部落(culturally affiliated tribes)。另外,該法也要求博物館等機構提交遺骸與陪葬品的典藏清冊,且須載明文化隸屬關係等資訊。接著,這些機關或機構必須通知可能有隸屬關係的部落,讓他們可以開始準備返還的申請。除了清冊之外,非附屬陪葬品、神聖器物、文化襲產等也必須提供摘要報告(summary)。典藏機構接受原住民部落提出的返還申請後,必須向原住民部落尋求諮詢,在文物歸還或處置方面達成協議。

該法的第二個核心在於未來的處理,亦即規範日後若在部落或聯邦土地上發掘出原住民族遺骨或物件時,後續處理與歸屬的方式。基本上,直系後代子孫擁有最優先的權利,其次是支配該部落土地的部落,再者是在聯邦土地出土或發現,但最具有文化隸屬關係的部落,最後則是與該聯邦土地最具紐帶關係的部落。值得注意的是,這裡所稱的「部落」是聯邦政府認定的部落,不包括各州或地方指定的部落。此外,該法也規定在部落土地進行挖掘時,需先徵得部落的同意;在聯邦土地上挖掘時,必須告知與諮詢有關部落。若物件是在無意中被發現,則必須暫停工作並告知相關部落。

總而言之,NAGPRA明訂的程序主要由以下幾個環節組成:確認(identification)、諮詢(consultation)、告知(notification)與實際的返還。一旦接到提出的申請,博物館與各機關就必須著手確認該申請人為遺骸的後代子孫或相關的部落。此時,各機關依法必須諮詢部落官員、傳統領袖、直系親屬等,以確認文化上的隸屬關係。為加快返還案件的審理,聯邦政府也會給予部落、原住民族團體或博物館一定的經費補助以進行確認。一旦隸屬關係獲得確認,各機關必須正式通知遺骨或物件的直系親屬、部落或相關組織,並報請內政部將該訊息刊登於政府公報。當上述程序都完成之後,實質的返還才會正式展開。不過,具體的返還時間、方式等事項,基本上還是透過與利害關係人的協商來確認。

對美國原住民族而言,NAGPRA提供對原住民族墓葬的保護,保障原住民文化資產不被非法商業販售,更提供原住民族重新取回神聖器物、文化襲產、先人遺骸與墓葬物件的法律依據。法案保障原住民族的文化權,增加博物館與原住民社群之間的溝通,促使兩方建立新的合作關係。然而,法案實際執行的過程中仍有一些事項,例如文化隸屬關係的判斷或文化上無法確認的物件,都需要進行裁決,爭議也由此產生。正如Chip Colwell(2015)的批評,NAGPRA表面上似乎給予部落權力,實際上,博物館和聯邦機關仍然保有最終的決定權。Colwell主張,NAGPRA立法初衷在試圖讓博物館和收藏機構中的原住民藏品資訊更加透明化,由此改變博物館與部落之間不對等的權力關係。然而,法案的實際執行卻只是更加強化這種既存的權力結構。例如,提出返還申請者必須是美國聯邦政府認定的部落。根據美國州議會全國會議(National Conference of State Legislatures)網站的統計資料,目前聯邦政府認定的原住民部落有574個,仍有數百個原住民部落並未獲得認定。

另一項權力的不對等在於博物館依舊擁有決定哪些先人遺骸及物件與現在什麼部落具有文化隸屬關係的權力。雖然在法案的設計上,要求博物館必須諮詢原住民部落,但這種諮詢過程並未被嚴格定義。此外,法案執行過程中「文化上無法確認的人體遺骸」(Culturally Unidentifiable Human Remains)的大量出現,也讓博物館這類收藏機構得以繼續合法擁有遺骸與文物。這也讓人質疑,博物館是否技術性操弄文化隸屬關係以拖延物件的返還。

在以下的內容中,將透過幾個原住民社群返還藏品的案例,探討原住民社群的主體性,以及他們如何理解與挪用NAGPRA設定的規則,突顯藏品的象徵意涵,建構與博物館的關係。

IV.返還儀式:是原住民族主權的表達?還是既存權力結構的再確認?

返還中舉行的儀式是最具引人注目、也最具情緒性的活動。Laura Peers將這種包含著原住民代表與博物館館員的返還活動視為「儀式」,並主張返還活動是「正式的行動……無論是博物館館員依據其機構文化所進行的展演,甚至包括原住民的請求者也在其中表達他們的觀點」(2017: 13)。Aldona Jonaitis於2017年發表的文章 “Tlingit Repatriation in Museums: Ceremonies of Sovereignty” 中也同樣發現,Tlingit族人在博物館中舉行的返還活動成為包含Tlingit族人與博物館館員的儀式。在返還活動中,這些不同群體互相連結成一種臨時性的聯盟,在其中,他們的差異被抹除,在返還活動舉行的當下,殖民者與被殖民者成為一個整體。Jonaitis更進一步認為,發生在博物館中的博物館館員與Tlingit族人的這些複雜的儀式性互動,再現為一種關於文化自決的措辭,並將這樣的返還過程稱為「返還主權」(repatriation sovereignty)(2017: 56)。

Jonaitis在文章中提及,Tlingit族人在許多返還的儀式場合進行的展演,實際上不必然與返還本身有關,展演之目的在於展現所有權,這是一種超越或展現在博物館領域之上的暫時性權力。Jonaitis更進一步指出,返還活動在一種儀式脈絡中舉行,Tlingit族人關於原住民族主權的主張,以及博物館館員擁有的那種歷史性機構的價值,在返還活動中產生共融,創造出一種共同性。在活動的當下,殖民者與被殖民者之間創造出一種更為平等的關係。那些體現Tlingit氏族歷史的歌謠、舞蹈及演說,被用來強化並闡述他們對於原本為美國的博物館所收藏的那些神聖性文化襲產的權利,藉此再現關於主權的表述(2017: 50)。即使是那些最終遭到否決的返還申請,博物館有時還是會出借這些物件給族人在potlatch宴會中使用,這是在NAGPRA施行前不曾發生的現象。

作為法案,返還中的活動並非是NAGPRA實踐的要件,相反的,這些活動是返還過程中族人自主性的創造。在這之中,部落、機構與個體的關係產生重要的文化影響。在文章中,Jonaitis生動且詳細描述Tlingit族人進入博物館典藏庫房時的吟唱、擊鼓等行為,這些作法展現族人以自身文化邏輯理解博物館藏品的方式,成為對藏品主權的表述。進入博物館的族人努力教導博物館館員正確對待物件的方式,例如怎樣的歌應該由怎樣的人來吟唱。這樣的作法在博物館內創造出一個屬於Tlingit的空間,Tlingit的文化價值被非族裔的館員遵行,符合Tlingit文化規範的方式被採用,成為對待藏品的正確方式。返還活動整個過程帶來的種種影響,不僅讓這些行動不再只是例行的儀式展演,反而透過儀式,體現物件與族人的過去、現在與未來的緊密連結。

Jonaitis更進一步主張,返還是不同文化與價值的相遇(同上引,頁51)。返還中刻意設計的儀式讓博物館館員承認Tlingit認識論的存在,在儀式的當下,館員身上承載的機構性殖民價值被暫時弱化。更值得注意的是,返還之後的種種後續互動,包括三名丹佛自然科學博物館館員被部落中的氏族收養,成為氏族中的一份子,或是邀請館員一同參與重要儀式等種種作法,借用Jonaitis的話,都是用來「將博物館館員轉變成信徒」(Transforming Museum Staff into Believers)的方式。這種種的作為也是族人從他們主體性的出發、藉以強化他們與博物館連結所採行的策略,背後涉及另一種價值與觀點的被接受。

然而,在Laura Peers於2017年發表的文章 “The Magic of Bureaucracy: Repatriation as Ceremony” 中,卻以批判性的角度對這些看似正面與樂觀的發展加以評論。她認為NAGPRA的確促成博物館和部落發展出各種不同型態的共作計畫,除此之外,什麼都沒有改變。根據她的觀察,返還儀式的影響幾乎微乎其微。當博物館館員與原住民社群代表一同哭泣與祈禱的當下,儀式或許創造出一個讓參與者感到彼此交融的時刻;然而,活動一旦結束,博物館仍繼續擁有物件、繼續擁有認定物件「文化隸屬關係」的權力、繼續裁決哪些返還的要求可以被接受、哪些要求被駁回。博物館體現的殖民權力結構看起來不曾受到返還儀式而改變(Peers 2017: 18)。

V.新觀念的提出:Propatriation(先制返還)

從法律層面與文化層面而言,即使NAGPRA存在本質上的不完美,並給予族人過多的美好期待,然而,NAGPRA已在現有的國家體制中打開一個空間,讓原住民社群與博物館共同思考如何建立新的關係與互動。在Emily Moore於2010發表的一篇文章 “Propatriation: Possibilities for Art After NAGPRA” 中,以博物館中新雕刻圖騰柱取代返還圖騰柱的重新製作為例,提出propatriation(先制返還)這個新觀念。在博物館史中,在19世紀末,數以百計的北美洲西北海岸原住民的圖騰柱遭到竊取並輾轉收藏到各地的博物館中。Moore在文章中提到,Edward H. Harriman遠征隊於1899年來到阿拉斯加最南端的Gaash村。這裡原本是Saanya Kwáan族人(Tlingit族的分支)的家園,因為躲避天花等傳染病的肆虐,族人紛紛於1892年左右搬離。當遠征隊的隊員來到此地時,這裡已經是一個無人居住、被廢棄的村子,隊員們在未經同意的情況下大肆搜刮村中的物件,包括被留在當地的圖騰柱。

值得注意的是,這些遠征隊隊員和博物館館員認為他們搜刮村中物件的行為是出於一種崇高的目的:在19世紀末與20世紀初,博物館和世界博覽會是教育大眾關於世界文化多樣性與生物多樣性的場合,收藏是為了公眾教育之目的而存在。然而,弔詭的是,對Saanya Kwáan族人而言,即使他們已不再居住於Gaash村中,並不代表他們全然放棄對這片土地及所有物的權利。

2001年,正好是Edward H. Harriman遠征探險的100週年,有四間博物館,包括哈佛大學的皮博迪考古學與民族學博物館(Peabody Museum of Archaeology and Ethnology at Harvard University)、國立美洲印第安人博物館(National Museum of the American Indian)、伯克自然史與文化博物館(Burke Museum of Natural History and Culture)及芝加哥菲爾德博物館,在Tlingit族人提出返還要求後,同意歸還圖騰柱,返還行動同時建立Tlingit族人與博物館之間的新關係。返還之後,當地一間名為Cape Fox的原民公司分別捐贈西洋杉木給這四間博物館。為了慶賀返還,這四間博物館委託Tlingit族的雕刻師Nathan Jackson與他的兒子Stephen Jackson雕刻新的圖騰柱,取代博物館中已經返還的物件。Moore為這種越來越普遍的做法創造出一個新字:propatriation(先制返還),這是從proactive approach to repatriation(採取先發制人主動作法的返還)這個句子而來的創字,亦即接受返還物件的部落或是後代子孫主動送給博物館一個物件,做為返還行為的標誌。藉由這樣的案例研究,Moore發現,嚴格來說,返還並不是一種賠償的作法。相反的,這是一種互惠的行為,目的在Tlingit與博物館之間,建立起某種類似禮物交換的平衡關係,這正是美洲西北原住民文化價值所在(2010: 133)。這樣的做法也充分呈現Tlingit的主體性,亦即透過這樣的作為將博物館放置在一個新的、由Tlingit定義的互惠關係中。另一方面,博物館也透過委託當地的藝術家製作Tlingit雕刻的方式進行彼此間關係的確認。此外,在這篇文章中,Moore也分析由Nathan Jackson與Stephen Jackson雕刻的圖騰柱在這幾個美國博物館展廳中造成的影響。她主張,這種「先制返還」的作法讓博物館原住民化,在展廳中Tlingit族人的價值觀得以被用來詮釋Tlingit的藝術(同上引,頁125)。

從Moore引用的案例中可以得知,物件不只是物理性的物件,而充滿神聖與儀式意涵,以及重要的記憶。這也說明了,返還只是開始,絕不是終點。「先制返還」提供一個微小、但卻重要的方法達成NAGPRA非預期的目標:促進博物館與原住民社群的共作關係,將博物館空間原住民化,以主動再現原住民族的世界觀。

圖5 美國伯克自然史與文化博物館中展示由Tlingit族雕刻師Nathan Jackson(左)與其子Stephen Jackson(右)在藏品返還後接受博物館委託雕刻的圖騰柱。(圖片來源:Stephen Nash攝,SAPIENS 2021)

VI.結語:返還對歷史的盤整、重述與修補

在這篇關於NAGPRA的文獻回顧裡,一開始已清楚點出NAGPRA是產生於美國原住民族與國家之間特殊的歷史與權力脈絡的一套法律架構。本文試圖進一步探討,如果NAGPRA產生的返還是文物或先人遺骸另一個方向的移動(亦即從博物館等收藏機構移動到原住民社群),則會帶出什麼值得討論的議題?過去的研究已經指出,博物館的收藏和展示呈現的是特定歷史脈絡下發展出來的觀點(例如殖民下的收藏與展示),那麼當這些具有文化意涵的物件返還至原住民社群時,過程中必須處理的不會只有涉及實體物件歸還之法律層面的議題,更包括看待物件的觀點、對物件的詮釋權、原住民社群對收藏的觀點、以及原住民社群與博物館或國家之間權力關係的轉變等。

即使NAGPRA存在著制度上的不完美,但仍不減其重要性。這項法案已經讓人類學和博物館承認與面對過去收藏行為的不公義,NAGPRA提供一套法律架構,以符合倫理的做法彌補過去不正義的行為。對原住民社群而言,返還申請的通過、物件或先人遺骸的返還,對他們的心理帶來極大的療癒與安慰。這也呈現NAGPRA最主要的宗旨就在於透過一系列制度性安排,促成原住民社群、博物館、行政機關和主流社會接觸的契機。這是一種多層次關係的建立,包括原住民社群與國家、博物館與收藏機構、以及原住民族對自身族群歷史與文化等幾個層面。雖然NAGPRA施行的這30年來,已經達成種種進展,Daehnke與Lonetree(2011)依舊提醒我們,當對NAGPRA進行評估時,不能只用一種進步的論述,或是將NAGPRA等同於去殖民的方式來理解。他們更進一步指出:「返還是共作最重要的面向,如果考古學家在決定美國原住民族人體遺骸歸屬時沒有站在部落的立場,那麼其他形式的共作就顯得毫無意義」(2011: 96)。這句話已經清楚點出,對原住民社群而言,返還的重點並不侷限於實體物件的歸還,實際上,物件反而成為一種媒介,重點在於翻轉既有權力關係、認識論與詮釋權。

透過NAGPRA,我們看到的是一幅物件流動的圖像,無論在過去或現在,在流動的過程中,物件對不同群體投射出不同的文化意涵。文物返還不是僅僅將物件交還給原住民社群,而是在過程中,進行歷史的盤整、重述與修補。不同參與者從不同的角度重整脈絡,將物件重新放置在族群文化或機構當代應有的脈絡中。在這過程中,文物填補了歷史的空白,並在當代脈絡裡被重新詮釋,並獲得文化活力。實際上,對原住民社群而言,從當代的角度來看,物件的文化性被突顯,物件成為族群歷史與記憶的一部份。博物館藏品除了被用來進行技術與記憶上的重建,還包括社會記憶的重建,並成為部落面對當代社會的重要資源;透過「先制返還」也成為轉變博物館性質的重要媒介。從文中提到的兩個發生在美國的案例裡可以看到,當藏品返還給部落之後,博物館與藏品之間的關係並沒有被切斷,相反的,接受物件返還的原住民社群主動將藏品納入成為部落資源的一部份。亦即,當藏品被重新放回當代原住民社群的過程中,博物館也被納入這個透過物件建構的社會網絡,進而達成博物館的原住民化,或是將博物館轉變為展現多元價值的場域。在過去,博物館館員習慣將文物當成標本、是學術研究的材料,與文化有關,但不直接等同於文化。文物返還後,原住民社群將他們對文物的理解(或許可稱為認識論)帶入博物館場域中,呈現對物件的多元理解,也改變館員對物件的認識。這種更為深層、卻又隱晦的改變,可說是NAGPRA非預期的重要貢獻。

引用書目

李子寧

2005 〈從殖民收藏到文物回歸:百年來臺灣原住民文物收藏的回顧與反省〉。刊於《博物館、知識建構與現代性》。王嵩山編,頁23-36。臺中:國立自然科學博物館。

花孟璟

2017 〈台大願還馬遠遺骨 布農族人促建紀念館〉。「自由時報網頁」,https://news.ltn.com.tw/news/local/paper/1116866,2021年6月28日上線。

施明發

1999 〈克服困難迎接二十一世紀〉。刊於《臺灣省立博物館九十年專刊》。李子寧編,頁50-69。臺北:臺灣省立博物館。

胡家瑜

1994 〈民族學收藏與原住民文化保存的問題〉。《博物館學季刊》8(3):11-17。

陳翼漢

2003 〈博物館的藏品是誰的?:幾個文物回歸的例子初探〉。《博物館學季刊》17(3):35-52。

黃之棟

2019 〈帶祖先回家的法律?美國原住民族墓葬保護暨返還法的困境與啟示〉。《政治科學論叢》79:69-98。

楊綿傑

2020 〈愛丁堡大學藏牡丹社事件原民頭骨 原民會:校方有意願返還〉。「自由時報網頁」,https://news.ltn.com.tw/news/life/breakingnews/3142163,2021年6月28日上線。

Atalay, Sonya, Jennifer A. Shannon, and John Swogger

2017 Journeys to Complete the Work: Stories about Repatriations and Changing the Way We Bring Native American Ancestors Home. NAGPRA Comics, https://blogs.umass.edu/satalay/repatriation-comic/, accessed May 30, 2021.

Colwell, Chip

2015 Curating Secrets: Repatriation, Knowledge Flows, and Museum Power Structures. Current Anthropology 56: s263-s275.

2017 Plundered Skulls and Stolen Spirits: Inside the Fight to Reclaim Native America’s Culture. Chicago: University of Chicago Press.

Cryne, Julia A.

2009 NAGPRA Revisited: A Twenty-Year Review of Repatriation Efforts. American Indian Law Review 34(1): 99-122.

Daehnke, Jon, and Amy Lonetree

2011 Repatriation in the United States: The Current State of The Native American Graves Protection and Repatriation Act. American Indian Culture and Research Journal 35(1):87-97.

Duthie, Emily

2011 The British Museum: An Imperial Museum in a Post-Imperial World. Public History Review 18: 12-25.

Echo-Hawk, Walter R., and Roger C. Echo-Hawk

2002 Repatriation, Reburial and Religious Rights. In American Indians in American History, 1870-2001: A Companion Reader. Sterling Evans, ed. Pp. 177-193. Westport, CT: Greenwood Publishing Group.

Gunn, Steven J.

2009 The Native American Graves Protection and Repatriation Act at Twenty: Reaching the Limits Is Our National Consensus. William Mitchell Law Review 36(2): 503-532.

Jonaitis, Aldona

2017 Tlingit Repatriation in Museums: Ceremonies of Sovereignty. Museum Worlds 5: 48-59.

Moore, Emily

2010 Propatriation: Possibilities for Art After NAGPRA. Museum Anthropology 33(2): 125-136.

Nash, Stephen E.

2021 How Museums Can Do More Than Just Repatriate Objects. SAPIENS, https://www.sapiens. org/column/curiosities/propatriation-nagpra/, accessed May 14, 2021.

Nash, Stephen E., and Chip Colwell

2020 NAGPRA at 30: The Effects of Repatriation. Annual Review of Anthropology 49: 225-39.

Pearce, Susan

1992 Museums, Objects and Collections: A Cultural Study. Great Britain: Leicester University Press.

Peers, Laura

2017 The Magic of Bureaucracy: Repatriation as Ceremony. Museum Worlds 5(1): 9-21.

Platt, Tony

2011 Grave Matters: Excavating California’s Buried Past. Berkeley, CA: Heyday.

Simpson, Moira G.

2001 Making Representations: Museums in the Post-colonial Era. London: Routledge.

Stocking, George W.

1985 Essay on Museums and Material Culture. In Objects and Others: Essays on Museums and Material Culture. George W. Stocking, ed. Pp. 3-14. Madison, Wisconsin: The University of Wisconsin Press.

The New Yorker Instagram

2018 Now we’re leaving the hall of stuff we stole from other cultures and entering the hall of stuff we paid too much for. Instagram, https://www.instagram.com/p/BpLUBqJAfWj/, accessed June 28, 2021.

Trope, Jack F., and Walter R. Echo-Hawk

1992 The Native American Graves Protection and Repatriation Act: Background and Legislative History. Arizona State Law Journal 24(1): 35-77.