北投社史:一個原、漢關係的考察與反思

本期專題

第46期

2021/06

文/梁廷毓

梁廷毓

國立臺北藝術大學藝術實踐與批判研究博士班研究生

I.前言

今日的北投區,是位於內北投社的社址而得名,昔日北投社的範圍大致是今日北投區的長安里、溫泉里、大同里、中心里、林泉里、清江里、奇岩里、八仙里等地方行政區(洪敏麟 1980:102),也就是在磺港溪與嗄嘮別山之間的地帶。北投社與周遭番社的地理界分上,北投社西臨嗄嘮別社、小八里坌社(今新北市淡水區竹圍里、民生里、福德里、吳仔厝),東以磺港溪與唭哩岸社為界。今北投、淡水行政區上的界線,部分當為當時內北投社與外北投社之交界(溫振華 1998:34),即西北以嗄嘮別山、坪頂、大屯山與外北投社(今淡水區北投里)、圭柔社(又稱林仔社,今淡水區義山、忠山里)、大屯社(北投區大屯里到淡水區高厝坑、竹圍一帶)為界,北至竹子湖、馬槽一帶的鹿角坑溪,根據文獻記載,1854年(咸豐4年),北投社通事與金包里社業主曾簽下契約,議定二社的勢力範圍以大溪(鹿角坑溪)為界,溪北歸金包里社掌管,溪南歸北投社掌管。東北至丹鳳山與硫磺谷、紗帽山的山稜,與士林、天母一帶的毛少翁社為鄰,南抵基隆河一帶的八仙埔(圖1)。

圖1 根據目前研究考證所繪製清治初期內北投社與鄰近聚落之概略位置圖。

(圖片來源:底圖為Google衛星地圖,文字為筆者所加,2020年10月5日上線)

其中,唭哩岸社約位於今立農、東華、吉利、尊賢、立賢、吉慶、永明等里。1654年荷蘭人所測繪的「淡水及其附近村社暨雞籠島略圖」(Wikipedia 2014)中,唭哩岸繪有一排頗具規模的屋舍,反映唭哩岸社在荷蘭時期可能已有相當程度的發展。隨著漢人移入,約在1718年(康熙57年)該社應已併入北投社。嗄嘮別社約位於今北投區關渡、一德、桃源、稻香、豐年、文化、智仁等里,據傳自八里挖仔尾遷來此地,亦見於「淡水及其附近村社暨雞籠島略圖」。該社在1875年之後(光緒年間)應已併入北投社。北投社之相關地契中,可知北投社族人之土地遍及嗄嘮別、北投、頂北投、竹子湖與八仙埔等地。

施添福曾研究北臺灣地區的漢番界線與族群人文地理帶的關係,並稱其為一種會隨著族群彼此勢力消長而不斷變動的「力的番界」:所謂番界,不過存在於平埔、漢人和高山族勢力的接觸點上,這種力的番界,當然會因勢力的消長而全面移動;因此雙方必須時時頃全力維護這一條漂浮在力之均衡點上的番界(施添福 1995:66-67)。從1746年,淡水廳同知曾曰瑛在當時的唭哩岸、三角埔及磺溪刻石設立漢番界碑,杜絕土地紛爭,一直到1905年,日本殖民政府取消番大租制度為止。圍繞在北臺灣大屯山系周圍的漢番界線,和西半部的土牛界線有著不同的歷史經驗。

根據施添福的研究指出,清政府在竹塹地區設置土牛溝與原住民地界之措施,將整個北臺灣土地劃分為漢墾區、保留區和隘墾區等三個人文地理區(施添福 1990:1-68)。清代北臺灣內山地區為防備高山原住民之威脅而採行的武裝拓墾方式,主要施行於中北部的淺山地區。19世紀初,隨著西部平原逐次完成開發,漢人的拓殖行動逐漸深入山區,和原住民的衝突日趨嚴重。當時除了墾戶主動向官府提出申請外,地方官為維護轄內治安也主動推動開墾計畫,使得淺山地區的開發大為活絡。官府核發開墾執照時,通常會要求墾戶設隘防番,墾戶取得墾權後,需自備工本(通常是合股集資),在墾區近接高山原住民側的前緣,選擇險要處所設立隘寮,招募隘丁駐紮巡邏,防備高山原住民。隘墾區的拓墾活動較18世紀施行於漢墾區的業戶制,多了防番組織,開發的成本和風險較高(李文良 2009)。

然而,北臺灣大屯山系周圍的土地開發,在晚近發展上並沒有經歷「隘墾區」的移墾經驗以及和高山原住民的對抗,而是漢庄與番社之間的界線異動和土地流動。北投社的社域在每個時期有不同變化。而從原漢關係的角度切入探究,或許可以看到漢庄與番社之間的界線異動和土地流動狀態,擴展施添福「力的番界」概念於大屯山系周遭原漢關係的研究,提供未來關於研究北投社歷史的不同視角。

II.漢人入墾前的北投社

西班牙人雖然在1626年即領有雞籠,卻到1628年才進入淡水地區。當時因西班牙人的進入,附近的部分原住民舉族遷移到關渡、北投、嘎嘮別等處。在荷蘭人的評價中,西班牙在北臺灣只和雞籠地區的原住民村落關係較好(翁佳音 2007:10)。根據西班牙宣傳教士Jacinto Esquivel在1632年〈關於艾爾摩莎島情況的報告〉的記載,北投社位於丘陵下,包括八、九個村社,並且蘊藏大量的硫礦,使得當地住民較其他地區富有,並擁有大片的平原土地(轉引自劉還月 1998:118)。當時漢人和原住民間已有買賣硫磺的行為(伊能嘉矩 1999[1906]:43-44)。硫磺的開採者,主要是Taparri社與北投社原住民,以原住民的船隻(艋舺)運出硫磺土,賣與華商,交換花布、飾品、錢幣等物。華商在雞籠、淡水等地收購,加油提煉後,賣回福建。西班牙人在1633年之後開始進入臺北盆地,但是西班牙神父常遭滅殺,乃止。這種情形一直到1641年,仍無進展(連橫 1955[1920]:11-14)。

翁佳音曾考據西班牙人的文獻中,「北投(Quipatao、Quipatas)是個大社,約有八、九村社,位於山腳下,與圭柔社(Senar)相近,可以由陸路走到那裡。該地產有大量的硫磺,故社人較其他番社為富有」。而荷蘭資料亦云:「北投(Pattau、Pattauw)社的兩位頭目名為Gacho(Gackgouw、Ghacho)與Limouan(Limbang、Limwan)」;此社是大社,亦另有一社名:「Massouw」(翁佳音 1998)。此時番社與番社之間也存在著複雜的互動關係和領域界線,例如,Jacinto Esquivel曾紀錄北投社(Pantao)人與其周圍社群敵對的情況:「與Pantao村落群鄰近的住民都是Pantao人的敵人,他們對彼此獵首。北投社(Pantao)的住民是圭柔社(Senar)住民的敵人」(Alvarez 2006[1930]:132)。另一方面,據荷蘭資料的記載,當時臺北盆地的武朥灣社人因無種米的習慣,而須向淡水的圭柔社與北投社買米,顯見當時北投社人已有部分地的土地作為耕作稻米之用。

1642年,荷蘭人將西班牙人逐出北臺灣。北投社向荷蘭東印度公司輸誠,當時的唭哩岸社與北投社屬於「淡水集會區」的管轄範圍。1646年3月,《熱蘭遮城日記》記載淡水河流域發生熱病,死亡率居高不下,波及全北投社,淡水醫院爆滿,一床難求。傳染病的感染與蔓延,造成原住民人口驟減(潘江衛 2007)。荷治時期,漢人居住在的淡水「漢人住區」當中(依翁佳音考據為今日油車口一帶,參翁佳音 1998),1644年左右,荷蘭當局允許漢人前來淡水、雞籠居住,此後才有漢人到淡水居住。進而在1646年9月,才同意漢人在淡水耕作,此時僅有少數的漢人因貿易關係才進入北投地區,目前並無長期定居之紀錄。在漢人與番社的人數方面,《臺灣日記》在1648年六月條目中記載,位於淡水的漢人住區僅有78名漢人。而從1650年的戶口表來看,大屯社有39戶,151人,北投社有38戶,150人,圭柔社有40戶,160人(翁佳音 1998)。可見當時北投社及其周遭的番社,至少都是人口100以上的大社。與漢人的勢力之間有巨大落差。

接著在1656年左右,在淡水地區的原住民反抗,戰火蔓延至淡水河口沿岸數個番社。1657年1月,北投社出兵攻擊安東尼城(今日淡水紅毛城),在夜裡從城下荷蘭東印度公司保護下的漢人住區放火,「漢人住區」遭到圭柔社、北投社等社的族人燒殺,造成荷蘭東印度公司嚴重的損失(潘江衛 2007)。而在荷治時期,東印度公司以贌社制度向平埔族群各社收取社餉等稅目,並將各社貿易權標售給社商包辦(尹章義 1989:15),荷蘭人不並無直接與番社進行經濟活動,而是透過從事與番社貿易的漢人贌社,作為仲介進行交易。推測族群之間的接觸並不深。

III.1685-1895,漢番界線推移下的北投社

1683年(康熙22年)清廷將臺灣納入版圖,北投地區最早的漢人入墾紀錄,是在1685年到1686年間(康熙24、25年),有墾戶林永躍、王錫祺等人渡臺,在關渡、嘎嘮別及唭里岸一帶拓墾。在《淡水廳志》中,可見到「淡水開墾,自奇里岸始」之紀錄(陳培桂 1963:74),但後來林永躍因資金不足,只好攜家族回大陸,墾地和大租權回到北投社土目畝倫手中(王世慶 1996:31)。因此1697年(康熙36年)郁永河來北投採硫之時,北投依舊散居著平埔族群聚落,依舊少見漢人身影(柳頤庭 2010)。在1699至1704年間(康熙38至43年)繪製的「康熙臺灣輿圖」中,也有內北投社的註記(圖2)。此時漢人拓墾土地仍然需要透過平埔族人與漢人的中介者從中奔走才能進行,而初墾時期多為漢人通事扮演此種中介角色。也有因此產生的衝突,例如1699年(康熙38年)五月,內北投土官冰冷「率眾射殺主賬金賢,及與賢善者,盡殺之」,同年七月「把總遣他社番誘以貨物交易,伏壯士水次縛之」,冰冷被逮捕,同年八月,斬首於市(周鍾瑄 1962[1717]:279-280)。此事件即反映出北投社土目和漢人通事間的衝突。

圖2 「康熙臺灣輿圖」中的內北投社。

(圖片來源:國立臺灣博物館「康熙臺灣輿圖」數位化網站,http://kangxitaiwanmap.ntm.gov.tw/,2020年10月5日上線)

1709年(康熙48年),「陳賴章」墾號的成立與陳國起、戴天樞兩家墾戶的出現,開始大規模開墾臺北盆地,三墾戶請墾的範圍共有三處,依序為:大佳臘、淡水港及蔴少翁社東勢等荒埔,但並不包含今日之北投地區。陳允芳引《諸羅縣志》的記載,認為是當時「麻少翁、內北投隔干豆門巨港,依山阻海……地險固,數以睚眥殺漢人,因而蠢動;軍官至則竄。淡水以北,此番最難治」(周鍾瑄 1962[1717]:73)之原因,是讓「陳賴章」墾號沒有開墾北投地區的原因。但是到了1712年(康熙51年)大雞籠的社通事賴科在干豆門建天妃廟(今關渡宮)。

1715年(康熙54年)重建天妃廟,易茅以瓦,稱「靈山廟」。之後北投地區的番情有所轉變,據當時的紀載「落成之日,諸番雲集」,顯示可能已經有族人參與漢人聚落的事務,也推測聚集了一定數量的漢人才會有立廟之事。因此從時間來看,關渡應是臺北盆地最早成立的漢人村莊(陳允芳 2003:23)。接著,通事賴科於隔年1713年(康熙52年)與鄭珍、王謨、朱焜侯湊成四股,以陳和議為戶名,向官府請墾,正式取得墾照(盛清沂 1983:54)。開始大規模開墾北投地區。其中,唭哩岸社最早見於1722年(康熙61年)《臺海使槎錄》,根據林芬郁參照《重修臺灣府志》的紀錄,1718年(康熙57年)以後,漢人在唭哩岸闢「莊」定居(林芬郁 2012:18),已成為唭哩岸庄。顯示奇里岸一帶可能是繼關渡之後,也相當早就興起的漢人聚落。

北投地區於康熙年間,僅見些零星的個別紀錄,例如,大約1736年起(清乾隆元年)福建省安溪縣大平地方高、張、林三姓族人,陸續渡海來臺北發展,最早之開墾地可能是今坪頂(北投、淡水交界處)、北投稻香里一帶,向潘姓平埔族人承購土地、開墾定居(溫振華 1980:35)。到了1740年(乾隆5年),除了已有的關渡莊之外,才相繼出現北投莊、奇里岸莊、瓦笠莊等漢人聚落(曾迺碩 1988:186),推測此時聚落初成,規模仍小。同樣在乾隆初年,福建漳州的魏、賴、謝三姓則來到石牌地區開墾。然而,那時候漢人和原住民土地的劃分以石頭為界,但是漢人經常趁著晚上搬動劃界的石頭,擴大土地面積,雙方時常興起爭端。因此在1745到1748年間(乾隆10年到13年),淡水廳同知曾曰瑛為了防止漢人與平埔族群之土地爭端,遂在石牌庄及磺溪庄之漢人及原住民的交界處(當時的唭哩岸、三角埔及磺溪一帶),勒石為界址,規定漢人及原住民均不得越界滋事。曾曰瑛所勒的界址碑,其內文為「奉憲分府曾批斷東勢甲歸番管業界」,當年在士林、北投地區總共刻石設立五塊漢番界碑,杜絕土地紛爭。

1752年(乾隆17年)漢人陳懷家族向蕭春、蕭來、蕭純等平埔番購得關渡水田,之後再添購山埔園地,範圍遍及現今之北投至新北投站、北投國小、王家廟(今唭哩岸鎮安宮)、海風厝一帶(今振興醫院附近)。1755年(乾隆20年)漢人陳江家族來臺,在北投開設陳伯記雜貨店為業。後與平埔族人交易、買賣土地。另一方面,〈渡臺禁令〉在乾隆年間已漸成形式,隨漢人偷渡來臺者日多,墾民大量湧入,在移民激增及生產需求的增大下,埤圳大興,漢人的聚落街庄也逐漸增加,各街庄規模亦有所擴展,例如1758年(乾隆23年),嘎嘮別社人捐地獻設嘎嘮別義塚,顯示族人和漢人之間的已經有明顯地互動(陳培桂 1963:72)。

同年,清政府下令熟番歸化,學習漢人風俗。隔年1759年(乾隆24年)賜漢姓,推測此時的北投社人已開始有林姓、陳姓、潘姓、翁姓等姓氏與漢名。到了1760年(乾隆25年)的《續修臺灣府志》中,番社已經與漢人村莊並存,已有漢人來山腳(大屯山南麓)開墾。同年由楊廷璋劃定的土牛界線,亦奏請繪製的「臺灣民番界址圖」中(施添福在考證「民番界址圖」時,將其稱為「清乾隆25年臺灣番界圖」,參施添福 1991:49)。隔年1761年開始大規模修建土牛溝,南起下苦溪(今屏東縣士文溪)北迄三貂社(今新北市三貂角),北投社等北投、士林、大龍洞、內湖一帶的番社都在這條土牛界外。約在1765年(乾隆30年)左右,北投社下社一帶(番仔厝)已有漢人於此耕作(陳允芳 2003:44)。1767年(乾隆32年)清政府設「理番同知」專管平埔族群事務,分為南、北二路,北投地區平埔族群歸北路理番分府管理。1771年(乾隆36年)十八份(今泉源里)又有陳、吳姓人氏,向北投社承租土地開墾(洪敏麟 1980:227)。泉源里的中埔也有吳元開、吳元回、吳便、顏补四股合夥人向北投社人成墾之埔地。1772年(乾隆37年)已有漢人來湖底(湖山里)開墾。1782年(乾隆47年)漢人陳茂伯向北投社白番己卯好禮等買粗坑(今大屯國小附近)之地耕墾。

1786年(清乾隆51年)之後禁止開採硫磺,並派麻少翁社、北投社等屯番守硫,以杜絕私採。然而硫磺只是平埔族群與漢人間的交易物品,對其生活影響不大,更非主要之經濟來源(陳允芳 2003:16)。不過因為私採磺礦本身難以禁止,鄰近的麻少翁社人甚至頻遭漢人威脅毆打,告知官府亦未見嚇阻,因此推測擔任守硫工作的族人,其勞役負擔較重,經年累月之下可能會影響到社內的庶務。接著1788年(乾隆53年),清廷平定林爽文事變之後,督辦軍務的將軍福康安以平埔族人隨同官兵出力打仗有功,而建議「就番社挑選屯丁,分撥未墾巟埔以資養贍」,設置「番屯制度」。當時,淡水廳屬轄下的地區,經丈量界外埔地以及未墾荒埔地,約有1,892甲,而其中一部份,係分撥給北部的武朥灣小屯(翁佳音 2007:42)。總共由19個番社、名額300名的番丁分配土地,北投社共計8人。北投社與毛少翁社、大雞籠社、金包裡社、三貂社等共有的土地,多集中在基隆河中上游的汐止、七堵到基隆港一帶。汐止、七堵、基隆的土地離北投社較遠,屯番的勞役問題也可能使番社的勢力減弱。

另一方面,從雍正到乾隆年間(1723-1795),七星墩圳、八仙圳與唭哩岸圳等水利設施開鑿,逐步將土地轉換為水田。當時北投社人的農業與耕作土地拓墾有限,但是水利設施的開鑿顯示北投社的部分土地利用方式已經轉變,昔日獵場的生態可能已不復見。接著在1871年(同治10年)的《淡水廳志》中,士林、北投、淡水地區已有「芝蘭街、毛少翁社、淇裏岸莊、北投社、嗄嘮別莊、雞北屯社、雞柔山店莊、大屯社、小雞籠社」(陳培桂 1963[1871]:12),再次出現番社、漢莊交錯雜處的記載,且僅剩北投社與毛少翁社(ibid.)。換言之,這時族群之間雖有交流和互動,但是番社與漢人聚落之間,可能仍存在領域上的界線。但是從熟番歸化政令、守硫工作、屯番制度、漢人建庄墾田、獵場消失的情況來看,北投社的勢力可能已經逐漸消退,也已經漸漸受到漢文化的影響。

大體來說,在清治時期的北投水磨坑溪以東為漢人居處,以西則為北投社的族人。水磨坑溪以西,從溪源至溪尾皆為番社,分別為頂社、中社、下社(黃雯娟 2008:50)。而北投區一德里境內今日留有頭城、二城之地名,二城係繼其西南側的「頭城」之後命名的序列性地名。若從字義上「第一座與第二座防禦型村落」之意來看,筆者推測此地是漢人從關渡一帶建立聚落之後,向東邊番社推進墾地的第一、第二座防禦型聚落,顯示當時候族群之間的界線仍然明顯。若當時水磨坑溪以西的嘎嘮別一帶逐漸形成漢人聚落,那麼從關渡至北投、奇里岸、石牌、士林一帶,漢人並不是全然由西向東拓墾,而是從基隆河沿岸各地點分別開墾之後逐漸形成一個個的聚落,確實呈現番社與漢人聚落交錯的情況。

在漢人的開墾進程方面,亦如黃雯娟指出,因為清治前期傳有以硫磺私製火藥,清廷乃下令封礦,將北投一帶近山列為禁地,從1786年禁採到1886年(光緒12年)復由官方開辦的百年之間,雖歷經幾次短暫開禁,但漢人私自入山開採情況未絕,使北投地區的農墾活動和規模受到侷限,相較臺北盆地其他地區,迄清中葉前北投區內開闢幾近停滯,所見聚落有稱唭哩岸、嗄嘮別、北投等庄(黃雯娟 2009:9)。要到1821年以後(道光年間)才逐漸發生,北投社人將土地所有權讓出,導致聚落土地流失的情況才逐漸加劇。根據1841年(道光21年)同知曹謹編查戶口的紀錄,北投地區6庄人口計7,980丁口。若比照昔日荷蘭時期北投社人戶口數(100至200之間),漢人的人數可能已經超過平埔族群之人數。這時期北投社的頂社、中社、下社三處番社,可能已經漸漸被北投庄的漢人聚落包圍。

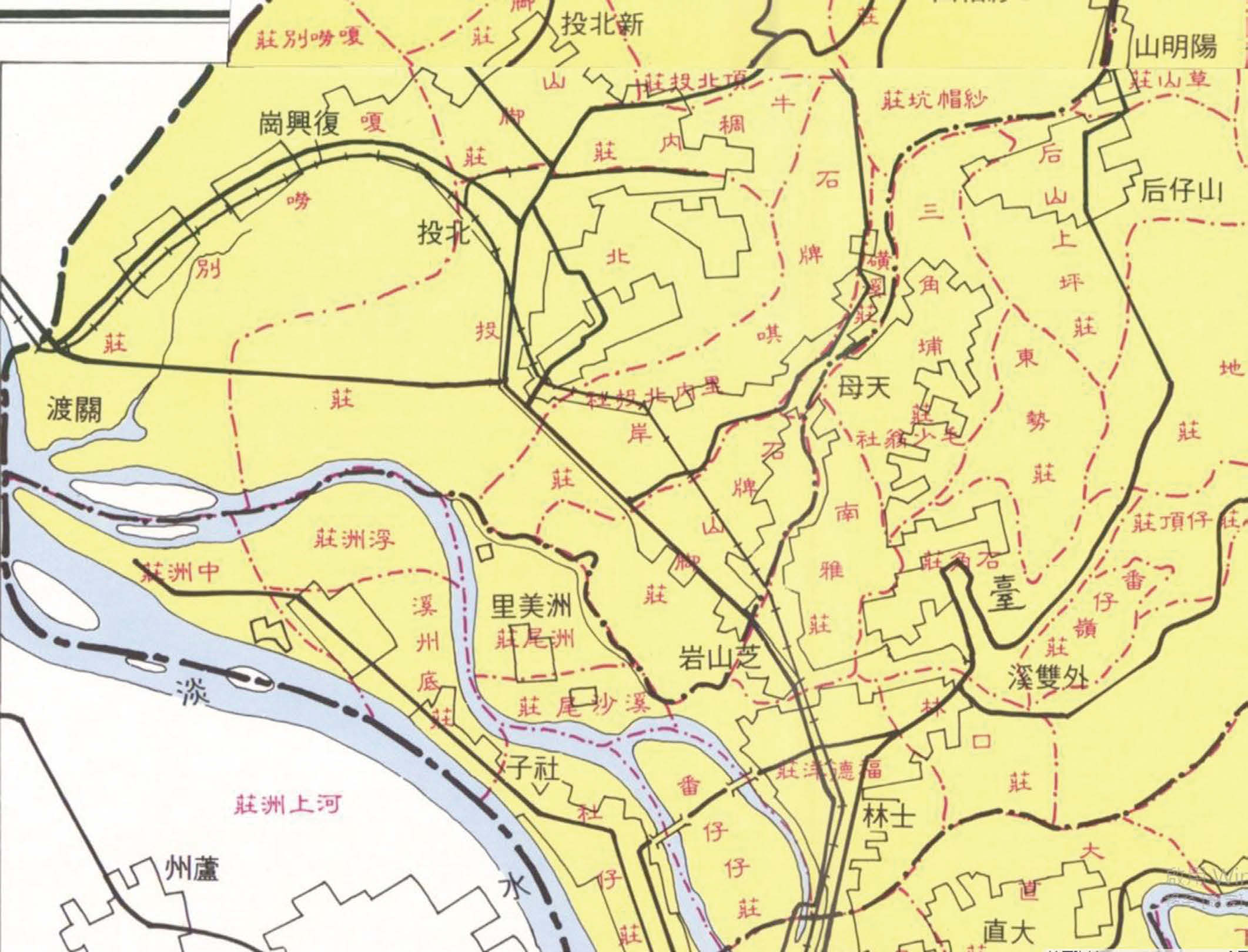

清治時期的番社與漢庄的消長情形,若參照文獻資料,基隆河與淡水河流域在1717年的《諸羅縣志》記載中,番社8個,漢庄0個,在1741年劉府志的《臺灣府志》中的番社17個,漢庄11個,到了1760年余文儀的《臺灣府志》中,番社減少為9個,漢庄已增加至29個,推測因為漢人日漸增多,部分社人遷移至他處導致番社消失,或是因番社所在地的漢人增加,而逐漸被改變成漢庄。到了1870年《淡水廳志》番社再減少到6個,漢庄則激增到50個。1875年(光緒元年)清廷裁撤淡水廳,增設臺北府。當時北投地區為當時芝蘭二堡下轄之北投、嗄嘮別、山腳、頂北投、石牌唭哩岸、石牌山腳、紗帽坑、磺溪等庄,顯見當時已經漢庄林立,此消彼漲,嗄嘮別社也轉變為嗄嘮別庄。光緒年間的「臺北堡莊圖」當中,內北投社與麻少翁社亦已經夾雜在漢庄之中(圖3)。然而,陳允芳的研究也指出,在清治時期,北投社為當地之業戶,只要漢人繳納番大租,漢佃間小租權可以任意買賣,漢人有絕對的使用權。土地開墾的過程中,雙方較無衝突,也維持著番業主與漢佃的關係,北投社人仍握有大部分的地權(陳允芳 1998:39)。這樣的局面,可能一直持續到1885年(光緒14年),由於減四留六法的實施,清政府不再區分新、舊額田園,也不再區分已、未稅田園,而是明白規定「大租戶」所收的「大租」應減收四成,貼給小租戶完糧(李文良 2006:399),使大租戶逐漸失去其優勢地位,造成北投社逐漸沒落。

圖3 光緒年間「臺北堡莊圖」,內北投社與麻少翁社已經夾雜在漢庄之中。

(圖片來源:臺灣百年歷史地圖線上資料庫,http://gissrv4.sinica.edu.tw/gis/twhgis/,2020年10月5日上線)

IV.1905,漢番界線的消弭與北投社的瓦解

1895年,日本殖民臺灣。1896年,根據當時根據伊能嘉矩的調查,北投社共有30戶,男64人,女53人,人口117人,這人數還包括混居於社內的漢人(伊能嘉矩 1996[1925]:73)。此時「內北投社,已被漢人的北投庄奪去了一大半的土地,番社只剩山邊的大社」(伊能嘉矩 1996[1925]:163)。而北投社人的住家多為土角厝、茅草為屋頂的漢式農家。穿著也已經是漢式衣服,食用漢式飲食,也已經使用閩南語。1905年(明治38年)臺灣總督府承接清帝國的人群分類,以熟番作為戶籍登記的人群類屬,卻沒有恢復官方對於熟番、番社的保護措施,而是將熟番視為與人民一樣,編入街庄、保甲的行政系統(詹素娟 2005:121)。此舉不僅加速番社組織的崩落,也很難再次有效凝聚番人與番社(鄭螢憶 2017:198)。而殖民政府同樣在1905年取消大租戶的政策,才是真正造成北投社與土地關係完全脫節之關鍵。北投社的土地,就在缺乏費用的狀態下,一塊塊地於漢人間轉手(陳允芳 2003:39-40)。至日治初期,1905年,北投庄內有登記為「熟」的族人共120人。除了嗄嘮別、頂北投與北投的頂社、中社、下社等地尚有少數平埔族人外,其他地方已無平埔族人居住。

此處值得深究的是,番社的地理因素,是否影響族人註記為「熟」的意識,1632年西班牙神父 Jacinto Esquival 到北投社宣教的記錄提到:「北投社是由8、9個小村落組合而成的北投社(Quipatao)是一個大社」(翁佳音 1998),而1896年伊能嘉矩的調查則記述:「內北投社,已被漢人的北投庄奪去了一大半的土地,番社只剩山邊的大社」(伊能嘉矩 1996[1925]:163)。兩者並列起來看,前者的記述,根據翁佳音的考證,指的是內北投社和外北投社這兩個靠近山區、位於河流上游的聚落。外北投社兩旁的坑溪,南邊應為「內竿蓁林坑(溪)」,北邊為「貴仔坑(溪)」。貴子坑溪位於內北投社的頂社,今北投、淡水行政區上的界線,部分當為當時內北投社與外北投社之交界。兩社以嗄嘮別山、坪頂的山稜為界。而後者的記述,據當地耆老口傳,昔日居住於嗄嘮別山區的嗄嘮別社人與北投社頂社的族人以河為界,分居貴子坑溪上游的兩側,原有五、六十戶、三、四百名的族人居住在此(甚至目前的文獻也會以「頂社之嗄嘮別社人」稱之,兩社之間的關係仍待研究)。嗄嘮別社位於三層崎貴子坑溪右岸,在日治時期屬嗄嘮別庄、北投社的頂社位於貴子坑溪左岸,在日治時期屬北投庄。

因此,推測Jacinto Esquival與伊能嘉矩所指的「大社」,應同樣是指在三層崎一帶高地上的番社,因位處山上而勢力一直較為強盛。另一方面,也可以同理推測頂北投庄因位處於高地,故註記「熟」者也仍有一些。嗄嘮別社人與北投社頂社、頂北投這三處的族人,都居住在一定海拔的山腰或丘陵。雖然,大租制度的取消已經衝擊了北投社的土地利益與經濟條件,或許地形阻隔的因素,讓聚落可以維持原本的群聚型態,也許恰巧反映出北投社進入到日治時期,在戶口調查中,北投庄與嗄嘮別庄註記「熟」的人數皆較多之原因。

此外,清代以來,也有族人往高地遷徙的相關紀錄。例如,竹子湖一張1804年(嘉慶9年)地契表明,顯見在1804年以前就有北投社人來此地生活,但是這些人乃因「經年來番社遺祖產業遭漢姦盤據,俱各變盡,無可棲身」(陳仲玉 1987:72),陳仲玉認為,北投社人可能是因在山下的居地被漢人蠶食之後,被逼上山的。另外一個例子,是原屬大屯社社域之青礐庄,清中葉因漢人入墾,受到漢人的壓迫,部分族人被逼往高處遷徙,而進入原來是他們遊獵之地定居(ibid.: 53),留下考證時間為清朝道光年間的面天坪大屯社遺址。從清代以來,因漢人移墾而往山上遷徙的族人,散落在北投沿山一帶居住,和居住在三層崎的嗄嘮別社人、北投社頂社族人、頂北投地區族人,在地理位置上有一定的地緣關係,惟需要更多的田野調查與研究方能確認。

然而,這個位處高地的大社,在進入日治時期之後,仍不敵現代化國家力量的介入,在1910年代,日本人以脅迫方式強制購買頂社的土地開採白土,族人遂遷徙流離至中社或下社。根據1920年(大正9年)出版的《第一回臺灣國勢調查表》的人口資料,臺北州七星郡的熟番人口數只有126人。北投庄內的平埔族人數84人,分別是北投男11,女5,唭哩岸男0女1,嗄嘮別男37,女28,頂北投男2女0(臺灣總督官房臨時國勢調查部 1920)。到了1925年,北投庄內的平埔族人數79人。北投男15,女10,唭哩岸男28,女25,頂北投男1,女0。到了1930年,下降至62人。北投男13,女6,嗄嘮別男23,女20。1934年,日本政府要在中社興建賽馬場,有部分族人遷往下社(番仔厝)。到了1935年,有登記的人數下降至54人。北投男3女3,嗄嘮別男29女19(陳惠滿 1998:59)。此時北投與嗄嘮別地區的族人可能仍以聚居方式在漢人為多數住民的北投庄中生活,但是唭哩岸與頂北投地區已無人註記平埔族身分。登記為「熟」的人數逐年減少,族人漸漸隱身在漢人社會之中。

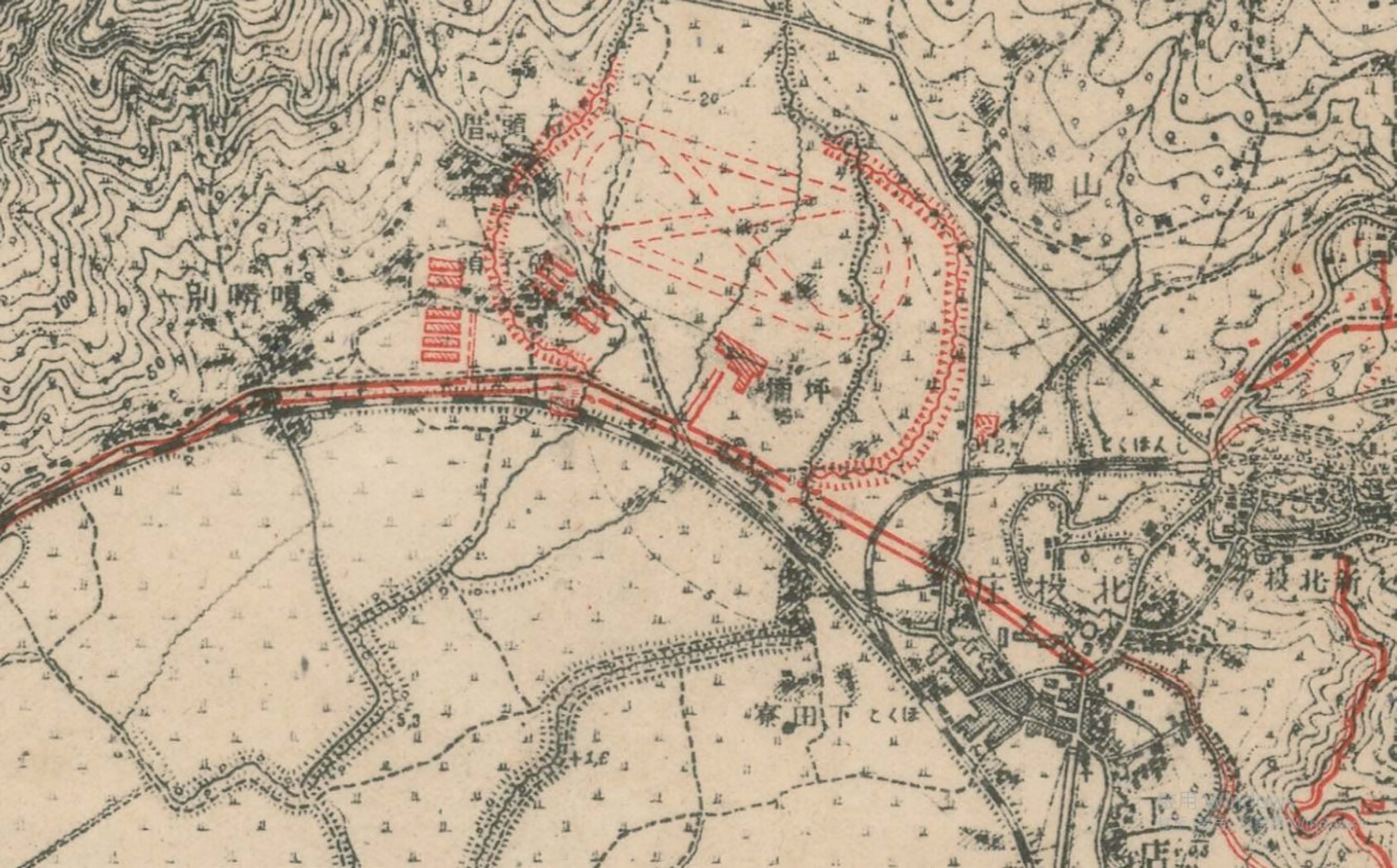

綜言之,幾乎可以確定在日治初期,仍有北投社番業主的存在,而土地所有權的喪失與北投社的瓦解,是在日本政府取消大租權、集體遷社之後。因此,日本殖民政府在1905年取消大租權的做法,推測使得北投社僅存「頂社」、「中社」和「下社」三處番社的勢力被大為削弱,而後為開發頂社一帶的白土,將族人遷至中社,又因中社的土地要興建跑馬場,在1907至1916年間的「日治二萬五千分之一地形圖」,可以看到跑馬場的基地與位置(圖4),族人因此遷徙至下社(番仔厝),而後又因各種因素,族人遂分散至他處。

圖4 1907至1916年間的「日治二萬五千分之一地形圖」,可以看到跑馬場的基地與位置。

(圖片來源:臺灣百年歷史地圖線上資料庫,http://gissrv4.sinica.edu.tw/gis/twhgis/,2020年10月5日上線)

總體而言,大約在1720年之前,有關渡河口與山稜的天險作為「依山阻海」之屏障,形成天然的地形阻隔,漢人勢力尚未撼動北投社人的生活。接著,1720年到1740年之間,剛興起漢人聚落仍和北投社人之間有一個民間私劃的地界,但時有漢人越界之事發生。約在1740到1760年間,因漢人越墾的問題日益嚴重,雖有官方劃定的數座漢番界址,但是漢人已經在一線之隔的地方積極拓墾土地。大約在1760年1790年間,漢人則逐漸越過漢番界址,在幾處承租番社的土地開墾,形成番社與漢庄彼此交錯林立的情形,番社的勢力仍與零星錯落的漢庄勢力均等,此時仍有一道「社」與「庄」之間明顯的族群界線,但是獵場已逐漸消失,或承租給漢人開闢水田。在1820年至1910年間,北投地區隨著漢人的增加,「社」、「庄」之間勢力的消長,土地也逐漸流失,僅存的頂社、中社、下社三處「番社」已經逐漸被包覆在「漢庄」之中。而在1910年代之後,北投社人在數次的遷徙當中,頂社與中社隨著土地徵收而瓦解,遷徙至下社的族人也逐漸散居在漢庄之中,北投社大多數的土地也已流落漢人手中。

V.小結

行文過程中,筆者不斷探問「以北投社為主體的歷史視角與書寫觀點是甚麼?」正如既往研究所指出的,或許真正對原住民的生活造成衝擊,乃是大批漢人移民來臺後,獵場的縮小、獵物的商品化等,讓北投社人的生存空間不斷地遭受擠壓,也被迫改變原先的生活方式,從游耕、定耕到水稻的種植方式(陳允芳 2003:16)。一方面,經濟模式與生產方式的變遷使得各北投社傳統社域日趨壓縮,原先在鄰近山區的採集狩獵活動逐漸減少,轉型為收租的地主,甚或將土地典售、賣給漢人以維持生計,顯示出平埔族群在外部環境變遷的境遇下從歷史早期的狩獵採集、掘磺交易,到清代的收租地主與守磺屯番的轉變,一再地調整其維生方式(翁佳音 2007:9)。

另一方面,漢番之間的界線,從荷西時期的盆地地形阻隔,到清朝中葉官方劃設原漢族群的線形界址,再到「番社」、「漢庄」之間的塊面交錯。隨著漢人的增加,再轉變成「社」被包覆在「庄」之中。而在日治時期取消大租制度、集體遷社之後,北投社人逐漸散居在漢庄之中。日治時期官方對於土地制度的結構性調整,以及土地徵收、資源開發的計劃,使得北投社人既要在漢人社會中尋求生存方式,也要面臨聚落徹底瓦解的創痛。北投社的傳統社域和傳統文化的丟失,除了是一部漢人侵墾的界線消弭史,也是一部被國家力量碾碎的土地發展史。

最後,目前以北投社為主體的歷史書寫之困難在於,當筆者考察既有的歷史文獻,北投社族人在文獻中的身影,早期多以某種野蠻、未開化的他者形象存在,而在與漢人有所互動之後,又轉換為逐漸融入漢人社會的開墾者形象。在地方歷史紀事方面,仍多以漢人開墾的進程作為時間的斷點,呈現的是漢人社會的形成,而非部落社會為主體,或是原漢族群互為主體思考下的時間進程。然而,本文從原漢關係的角度切入探討,或許可以看到臺北大屯山系周遭的漢庄與番社之間的界線異動和土地流動狀態,並進一步擴延施添福「力的番界」概念於大屯山系周遭的原漢關係與族群界線之研究,而不僅是從漢人開發史的角度單方面的呈現北投地區的歷史,提供未來關於北投社歷史研究的不同視角。

引用書目

王世慶

1996 《淡水河流域河港水運史》。臺北:中央研究院中山人文社會科學研究所。

尹章義

1989 《臺灣開發史研究》。臺北:聯經。

伊能嘉矩

1996[1925]《平埔族調查旅行》。楊南郡譯。臺北:遠流。

1999[1906]《臺灣番政志》。溫吉譯。南投:臺灣省文獻會。

李文良

2006 〈晚清臺灣清賦事業的再考察─「減四留六」的決策過程與意義〉。《漢學研究》24(1):387-416。

2009 〈隘墾制〉。《臺灣大百科全書》,http://nrch.culture.tw/twpedia.aspx?id=5049,2020年10月5日上線。

林芬郁

2012 〈平埔聚落遺跡的見證─北投保德宮的番仔王爺與「平埔社」土地公〉。《原住民族文獻》3:1-18。

洪敏麟

1980 《臺灣舊地名之沿革,第一冊》。南投:臺灣省文獻委員會。

周鍾瑄

1962[1717] 《諸羅縣志》。臺北:臺灣銀行經濟研究室。

柳頤庭

2010 〈探究日據時期之前北投的聚落發展〉。《網路社會學通訊期刊》86,http://www.nhu.edu.tw/~society/e-j/86/03.htm,2020年10月5日上線。

連橫

1955[1920] 《臺灣通史》。臺北:中華叢書委員會。

曾迺碩

1988 《臺北市志卷一沿革志封域篇》。臺北:臺北市文獻委員會。

施添福

1990 〈清代竹塹地區的土牛溝和區域發展:一個歷史地理學的研究〉。《臺灣風物》40(4):1-68。

1991 〈紅線與藍線:清乾隆中葉臺灣番界圖〉。《臺灣田野研究室通訊》19:46-50。

1995 〈區域地理的歷史研究途徑〉。刊於《空間、力與社會》。黃應貴編,頁39-71。臺北:中央研究院臺灣史研究所。

陳允芳

2003 《北投傳統人文景點研究》。國立臺灣師範大學歷史研究所碩士論文。

陳培桂

1963[1871] 《淡水廳志》。臺北:臺灣銀行經濟研究室。

陳仲玉

1987 《陽明山國家公園人文史蹟調查》。臺北:陽明山國家公園管理處。

陳惠滿

1998 《北投聚落景觀變遷的研究─人文生態觀點之探討》。國立臺灣師範大學地理學系碩士論文。

翁佳音

1998 《大臺北古地岸圖考釋》。「中央研究院台灣研究網路化網頁」,https://twstudy.iis.sinica.edu.tw/oldmap/doc/Taipei/Taipei04.htm,2020年10月5日上線。

2007 《陽明山地區族群變遷與古文書研究》。臺北:陽明山國家公園管理處。

黃雯娟

2008 《陽明山地區地名探源與調查研究》。臺北:陽明山國家公園管理處。

2009 〈日治時代北投地區的區域發展與社會網絡〉。《臺灣學研究》8:1-9。

盛清沂

1983 《臺北縣志,卷五開闢志》。臺北:成文。

溫振華

1980 〈臺北高姓─一個臺灣宗族組織形成之研究〉。《臺灣風物》30(4):1-35。

1998 〈清代淡水地區平埔族分布與漢人移墾〉。刊於《淡水學學術研討會論文集》。淡江大學歷史學系編,頁1-34。臺北:國史館。

劉還月

1998 《尋訪凱達格蘭族─凱達格蘭族的文化與現況》。臺北:臺北縣立文化中心。

鄭螢憶

2017 《王朝體制與熟番身分:清代臺灣的番人分類與地方社會》。國立政治大學臺灣史研究所博士論文。

詹素娟

2005 〈臺灣平埔族的身份認定與變遷(1895-1960)─以戶口制度與國勢調查的「種族」分類為中心〉。《臺灣史研究》12(2):121-166。

潘江衛

2007 〈北投古早人─凱達格蘭族人〉。「社寮島故事館」,http://sheliaoislandstory.blogspot.com/2007/11/blog-post_3029.html,2020年10月5日上線。

國立臺灣博物館

2016 「國立臺灣博物館數位網站」,http://kangxitaiwanmap.ntm.gov.tw/,2020年10月5日上線。

臺灣百年歷史地圖

2012 「臺灣百年歷史地圖線上資料庫」,http://gissrv4.sinica.edu.tw/gis/twhgis/,2020年10月5日上線。

臺灣總督官房臨時國勢調查部

1920 《第一回臺灣國勢調查表》。 臺北:臺灣總督官房臨時國勢調查部。

Alvarez, Jose Maria

2006[1930]《西班牙人在臺灣(1626-1642)》(Formosa, Geografica e Historicamente Considerada)。李毓中、吳孟真譯。南投:國史館臺灣文獻館。

Wikipedia

2014 「維基百科線上資料庫 」,http://thcts.ascc.net/tempmap/ra02_2.jpg,2020年10月5日上線。