紙上部落──臺灣《山海文化雙月刊》與紐西蘭 Te Ao Hou 的初步討論

本期專題

第45期

2020/12

文/蔡佩含

蔡佩含

國立政治大學臺灣文學研究所博士候選人

I.前言

跨區域、跨文化的比較視野,是臺灣近幾年來積極擴展研究疆域的新嘗試,也是在全球化浪潮下,定位自我、並開展與他者對話的路徑之一。但除了著眼在殖民歷史、地理區域較為相近的韓國、日本、香港或中國等東亞地區之外,臺灣與南島語族的連結也不容忽視。

臺灣原住民族經歷了長期的壓迫與重層殖民,在1980年代從街頭運動而起,爭取自己的族群尊嚴與權益,原住民青年作家們也在此時借用了「漢語」這個工具,投入文學書寫,欲以筆繼續唱出自己族群的歌,傳承原住民族的文化。三十多年來,在詩歌、散文、小說、劇作等方面,皆已累積厚實的成果。而和臺灣原住民文學生成時的社會背景相像,至1960年代,只佔整個紐西蘭人口10%的毛利人,一直被歐洲霸權排擠在國家的主流之外,Witi Ihimaera在他編選的毛利文學選集序文中提到,年輕的毛利世代被鼓勵去擁抱白人的生活方式,變成「咖啡色的Pakeha」1,但這並無法真的消除種族歧視上的差異。當時的毛利世代,面臨的是在自己土地上逐漸喪失立足之地,在都市空間的生活方式也使毛利人產生文化傳承上的斷層和崩解(Ihimaera and Long 1982)。在這種背景下,毛利人在1960年代發起一場「毛利文藝復興」(Māori Renaissance)運動,這甚至也可說是毛利人的文化革命。這場運動涵蓋的層面包括經濟、土地上的爭議以及毛利傳統語言、知識和文化上的復振。這場革命掀起了翻轉的力量,紐西蘭政府不得不去面對毛利人與白人移民之間的衝突,也無法迴避紐西蘭這個國家的內涵必須是由毛利人與歐洲白人共同組成的事實,跨文化、跨族群之間的對話,是這個國家最重要的課題之一。1970年代,毛利作家在英語書寫的文學創作上已有不少成績,多本詩集、短篇小說集、長篇小說和劇作都已出版,更已逐漸形成穩定的毛利作家社群,至今毛利英語文學已經累積了豐厚的成果。

孫大川在1993年臺灣原住民文學需要被初步定義的時候,運用了黃昏及黎明的意象,來說明臺灣原住民族文學的困境(孫大川 2000);有趣的是,紐西蘭作家Witi Ihimaera也同樣在更早一些的1982年曾經對毛利文學有過類似的比擬,他認為毛利的英語書寫過程雖然繪出了死亡之路,但同時,那也是一條邁向生存的路徑(Ihimaera and Long 1982)。2紐西蘭毛利人跟臺灣原住民族一樣歷經殖民情境,也面臨土地被剝奪、語言及傳統文化流失的危機,並同樣的在一場文化革命後,開展了他們以英語進行的族群文學書寫。兩者不但在歷史背景、社會運動、議題上有高度的相似性以外,更重要的是在文學書寫上,兩者皆借用了「敵人的語言」來進行自我表述,書寫自己族群即將邁入「黃昏」的困境,並以之當作延續族群文化的方法之一。臺灣與紐西蘭的原住民族皆跨越了自己南島語族的語系,借用了另一個語系的文字來進行自我表述,這種借用主流語言書寫的現象,或許是一種歷史情境下的「不得不然」,但同時也是一種刻意為之的策略,一種在母語斷裂情況下最有可能延續傳統文化的手段之一。

本文在這樣的脈絡之下,希望藉由將臺灣原住民漢語文學及紐西蘭毛利英語文學並置比較,對看彼此在文學發展上的策略及路徑,以期能建立起更為有機的連結。1993年由山海文化雜誌社創刊的《山海文化雙月刊》為孵育臺灣原住民族文學的重要場域;Te Ao Hou這本雜誌則是由官方的毛利事務部(Māori Affairs Department)在1952年創刊的第一本以毛利人、毛利文化為主題的雜誌,同時也是不少毛利作家提筆創作的起點。雖然兩本刊物在時間點上有不小的落差,經營單位也有民間/官方的相異之處,但皆可謂是參與「原住民族文學」或「毛利文學」形成的重要媒介,以下分而論之。

圖1 Te Ao Hou 創刊號封面1952年冬季號

(圖片來源:National Library of New Zealand Te Ao Hou 線上資料庫 http://teaohou.natlib.govt.nz/journals/teaohou/index.html)

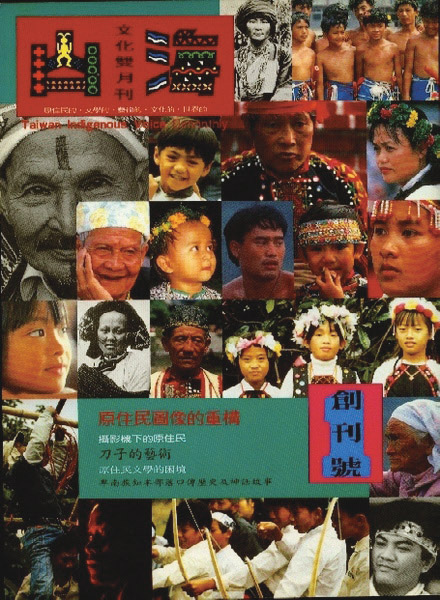

圖2 《山海文化雙月刊》創刊號1993年11月

(圖片來源:山海文化雜誌社)

II.重構族群圖像:《山海文化雙月刊》

從山海文化雜誌社塵封的書架上,翻找出一本本灰僕僕的《山海文化雙月刊》,二十六期的份量,將近七年的光陰,雖不算過分厚重,卻飽含了重建原住民族歷史文化的宏大企圖與情深意重。

這本在1993年11月開始出刊的雜誌,雖然並非第一本以原住民為主體的雜誌刊物,但其為讀者帶來的思考與遠見,即便從現在的眼光看來也是非常具有超越性的。就如同此雜誌的英譯Taiwan Indigenous Voice Bimonthly 直接說明的,在街頭激情的氛圍後,原住民族更該做的,是如何建立更穩固的文化基礎,以及凝聚族群的創造力,讓自己的「發聲」更得以被看見、被聽見。首本創刊號是以「原住民圖像」為題,形同濃縮了總編輯孫大川對此雜誌在各個層面的思考,以及對於原住民族未來的若干想像。封面排列出各個世代原住民族臉譜的照片,內文也穿插著訴說著原住民族歷史的老照片,這是實體的「圖像」。但若從抽象的觀點來解讀「圖像」,則創刊號的這個主題,目的即是點出長期以來原住民族被觀看、被詮釋、被消音的過往,因此,此專題刊載的文章不僅有從媒體工作者、博物館工作者、時事觀察的角度,重新梳理原住民族被汙名化的樣態,更透過與紀錄片導演對談的過程,反思自我/他者之間觀看/被看的倫理與辯證。當然,為「自我圖像」的重構搭建起舞台,才是之於山海文化雜誌社最至關重要的事。

《山海文化雙月刊》既是文學的、藝術的,也是文化的,既貼合時事與部落,同時也望向世界。在內容的編排上,除了每期規劃不同主題的「山海專題」之外,尚有「山海文學」、「山海評論」、「山海文化」、「國際原壇」、「山海日誌」幾個常設欄位,偶有「山海兩岸」、「山海藝術」、「山海醫療」、「山海人物」、「永遠的部落」、「歷史剪影」、「山海笑話」等欄位的加入。其中擔任該期雜誌主軸的「山海專題」,分別曾以原住民政策、立法委員、憲政自治等政治層面為題,也曾以運動、體育及音樂、文學為專題,或納入原住民與人類學的思考、攝影或個別部落的田野調查主題。而「山海評論」及「山海文化」則刊載其他原住民相關主題的論述性文章,包含原住民教育、環境土地正義、狩獵權、醫療、社區發展、祭典文化等等,都曾是報導與討論的焦點,拓展的面向豐富多元。

其中相當值得注意的,便是「國際原壇」這個常設專欄。《山海文化雙月刊》在第二期便以「國際原住民年的回顧與展望」為專題,報導聯合國宣布的「1993年世界原住民國際年」,主張所有主權國家應與原住民族建立起「新夥伴關係」。以國際視野作為雜誌第二期的專題,不僅是呼應當時的局勢和時事,也顯現了這本刊物企圖開展的格局甚大。「國際原壇」的欄位不僅翻譯了多國多位少數族群作家的作品,更加入了以語言學、人類學角度的比較視角,既與中國少數族群對看,關懷新疆問題,也與南島語族圈的各國原住民族建立起連結,透過介紹斐濟、夏威夷、紐西蘭毛利文化等等,架構出更為宏寬的「南島文化」的框架,試圖描繪出世界性的原住民族生存的共同圖像。以現今在臺灣逐漸掀起「南島」熱潮的現象來看,無疑說明了此專欄透露的遠見,也或許說明了該時代原住民知識青年與漢族朋友群起播下的種子,在二十個年頭後逐漸看見萌芽及茁壯的生機。

從專欄和稿件的深度與廣度來看,這本刊物的學術性色彩較為濃厚,是以原住民知識菁英的角色與臺灣社會對話的一本雜誌。但如何與部落保持緊密的關係,是這本刊物最大的挑戰,就如同總編輯孫大川在創刊號所言:

「書寫」意謂著某種菁英化的傾向,因而,或許有人會質疑《山海文化》是否還能與部落保持緊密的關係?是否能真實反映部落的需要、情感?這的確是《山海文化》最大的陷阱,是它自始至終要去面對的挑戰。顯然《山海文化》的戰線或任務是兩面的;一方面它必須積極介入主導社會的各項文化議題和創造性活動;另一方面也必須敏銳地把握、捕捉迅速變化中的原住民部落社會。為了盡可能滿足這兩面的需要,我們將不斷加強對部落動態的報導,鼓勵更多在部落的同胞加入我們創作的行列。(孫大川 1993)

也因此,「山海日誌」可以算是刊物裡相當特別的一個部分,回應了創刊號不背離部落的自我期許。這個欄位蒐羅了每一天各大報紙所報導的原住民新聞,並細分為「文化類」、「教育類」、「環境生態類」、「觀光類」、「社會類」、「政策類」、「土地類」、「醫療類」、「國際原住民類」等細項,十分完整且有系統的整理出刊的這七年內原住民在臺灣社會各個層面大大小小的動態,極具史料價值。除此之外,自雜誌延伸的其他出版項目,也扣合了「積極介入」並「把握變動中的部落社會」之目標,例如1999年出版的《北台都會區原住民生活據點導覽手冊》則關注許多移居到都市叢林打拼的原住民青年朋友,描繪出屬於原住民族的大台北地圖,希望作為族人在異鄉打拼的一盞燭火,指引族人找到彼此。

而最重要的是,這本《山海文化雙月刊》曾是許多原住民作家練筆的園地,文學性也在這本雜誌擔當要角。至今已經在文壇累積豐碩成果的原住民作家、研究者們,都曾在這本雜誌留下他們的足跡。1987年就出版第一本小說《最後的獵人》的拓拔斯.塔瑪匹瑪的小說,1991年出版詩集的溫奇、林志興以及1992年以《八代灣的神話》展露獨樹一格寫作路線的夏曼.藍波安等作家,都自《山海文化雙月刊》的創刊號開始,便陸續發表祭儀樂舞、詩歌、散文、小說等創作,以及至今仍較少被關注的劇本。現今已成原住民文壇裡的重要作家阿道.巴辣夫、董恕明的詩作,達德拉凡.伊苞、沙力浪的作品也都在此初登場,於《山海文化雙月刊》裡佔據一個重要的角落。1995年開始舉辦的「山海文學獎」為臺灣史上第一個原住民文學獎,除了在語言上區分漢語/母語外,在文類上也細分出小說、散文、詩歌、傳記文學等細項。之後也陸續在2000年及2001年承辦了兩屆「中華汽車原住民文學獎」、2002年「原住民報導文學獎」、2003年「台灣原住民族短篇小說獎」、2004年「台灣原住民族散文獎」等。藉由這些文學獎的鼓勵,里慕伊.阿紀、巴代、伐依絲.牟固那那、霍斯陸曼.伐伐等人的創作得以面世,並持續累積之今成為原住民族文學領域裡無法忽略的代表性作家。

III.面向新世界:Te Ao Hou 雜誌

在1952年由官方毛利事務部發行的Te Ao Hou雜誌以毛利語的 “Te Ao Hou” 命名,其中 “Ao” 指世界、全球或地球, “Hou” 則有新的、現代之意,可以看出Te Ao Hou的核心價值,是試圖面向「新世界」,就如同創刊號的刊頭 “Te Ao Hou The New World” 所寫的,這是一本為毛利的家庭提供一些有趣及教育性的讀物,像是一座「紙上的Marae3」(‘ Marae’ on paper),可以在其中討論跟毛利有關的所有議題,而內文寫道:

在過去幾年,部落組織及其他團體不斷在推動各種毛利活動、運動、哈卡戰舞、毛利聚會場所的重整、藝術以及手工藝。也因此,一個真正的毛利世界正逐漸的在Pakeha的世界之中自我成形。整體來說,毛利人討生活的方式無異於Pakeha,因此毛利聚會活動、運動、哈卡戰舞、藝術及手工藝必須等到在閒暇之餘才能進行。然而,如果能夠發展這些娛樂以及藝術上的興趣,將能夠使他們在這個Pakeha主導的世界中生活得更為美好。事實上,他們可以以此作為毛利文化的基礎,藉此讓他們的認同得以延續。(N.N. 1952:1)4

從這個發刊詞可以看出,Te Ao Hou 的整體走向是在「現況之中面向未來」,期望在已經逐步踏入新的現代生活方式的毛利人們,仍能透過藝術與文化,保有自己毛利的精神及身分認同,並紀錄毛利人在社會發展過程當中的每一個階段和樣態,當然也希望Pakeha們也能藉由此雜誌找到認識毛利文化的契機。但這個發刊詞顯然隱含了一些官方立場,把毛利文化的復振放在工作與經濟活動以外的,並且是次要的「休閒時光」的位置(LaCasse-Ford 2014)。

不過,不論這本雜誌的內容是否服膺於官方立場,作為第一本以「毛利」為主角的季刊,5這本雜誌從1952年創刊到1975年停刊,為期長達二十多年的時間裡,總共發行了七十六本雜誌,內文以英語和毛利語並置,希望能同時提供不同年齡層的毛利人有用的資訊,使不懂英文的毛利老人可以閱讀,也讓失去毛利語的年輕人有機會找回自己。除了英文/毛利語的直接對譯,也時常可見英語和毛利語自然而然的夾雜在同一個句子當中,顯現出紐西蘭毛利社會特殊的混語現象。而整本雜誌的內容與主題多元廣泛,有不少討論圍繞在毛利文化的復振與政策上如何增進毛利人的權益,改善新的生活方式裡的種種不適應症,例如毛利土地權利法案、毛利的傳統領導與新的政治組織、毛利人的城鄉差距與都市移居問題、農業知識與農業教育、紐西蘭毛利人與世界的種族關聯、毛利文化中的性別關係、毛利女性的組織活動、年輕勢力的崛起、毛利研究與藝術、毛利字典的編纂等等。但同時也包含社區現況、日常生活的報導,記錄了不少毛利人參與各項運動賽事、歌謠、園藝、農事、食譜等生活雜文。

其中,關於「教育」的議題也圍繞在討論該如何讓下一代的毛利青年有更好的教育機會,以及如何讓毛利的孩子在不需要遮掩其文化身分的狀態下能夠在學習的過程中健康的發展自己的人格?和臺灣原住民族被迫放棄自己的母語而學習強勢語言的處境類似,如何在強勢語言(英語)主導的學習環境與現代知識的系統下,同時兼顧毛利語的世代傳承,也是討論教育議題時的焦點。顯然Te Ao Hou這本官方雜誌的立場是站在雙語並進,以及支持毛利文化及語言復振的位置上,認為忽略或壓抑毛利的文化特徵並沒有助益,因此當時不少毛利學校試圖在課程內容上延伸了毛利文化的活動,也取得不少進展。Te Ao Hou也主動承擔起協助毛利教育發展的角色,希望透過雜誌刊載適合的雙語文章,透過閱讀而鼓勵毛利的孩子們發展對毛利文化的認知,並提供給毛利語的師資一些簡單有趣的教材。這項目標也獲得當時教育部的協助,在校園發放Te Ao Hou讓年輕一輩的毛利世代閱讀。

雖然作為一本官方發行的雜誌,其觀點或許有可能無法偏離政策主導宣傳的範圍,但無可否認這本雜誌仍是第一個促成現今毛利英語文學發展的重要起點。第一個毛利文學獎的徵稿訊息在1953年第5號的Te Ao Hou刊出,獎項分為英語/毛利語寫作兩項,並未區分文類。不過,第一屆的文學獎並未獲得熱烈的迴響,主辦方在1955年的第10號Te Ao Hou直言第一屆徵稿的結果只有一篇以毛利語寫成的論文符合評審的標準,也因為未在截稿時間內投稿而被取消資格,因此第一屆並無任何獲獎的作品,不過同期也頒布了第二屆文學獎徵稿活動。得獎名單在1956年的第14號Te Ao Hou公布,分別是H. Te M. Wikiriwhi以毛利語所寫的 “He Korero Hararei” (附英文翻譯)以及Mason Durie的英語作品 “I Failed the Test of Life” 得獎。該期及次期(第15號)分別刊出這些得獎作品,部分尚未得獎但同樣精彩的故事也被Te Ao Hou以支付稿費的方式持續刊登。這個文學獎一直持續到1961年,期間獎勵過不少寫作者書寫自己的故事,而「毛利文學」在Te Ao Hou上的篇幅也從零散的幾篇作品大幅增加,除了在第28號(1959年)刊載了毛利文學的專輯外,自1962年的38號起,Te Ao Hou也設置了專屬的文學欄位,在每一期固定刊出許多「故事」(stories)和「詩」的投稿作品,顯現出毛利作家們的創作能量十分豐沛,才能一路穩定供稿持續到1975年停刊為止。至今已在紐西蘭文壇享譽聲望的幾位作家如Hone Tuwhare、Patricia Grace和Witi Ihimaera等人一開始的練筆之作都曾在Te Ao Hou上登載。

IV.用文學的心靈孵育未來

紐西蘭的Te Ao Hou和臺灣的《山海文化雙月刊》分別在1952年和1993年創刊,在時間點上有相當的差距,但以各自的社會脈絡來看,Te Ao Hou出現在紐西蘭毛利社會正值轉型與變動的年代,也因此那個年代才會出現像Hone Tuwhare在 “The Old Place” 那樣的詩作,當所有的人都移居城市尋找工作機會,舊日家園不僅凋敝,也僅能悼念與懷念昔日的毛利精神(Tuwhare 1964)。Te Ao Hou在那個時代背景底下作為一本官方發行的雜誌,雖然不免有擔任官方政策傳聲筒的疑慮,但卻也提供了一塊討論毛利事務、孵育毛利文學誕生的園地,甚至可以說,從這本雜誌的內容,似乎可以預見了接下來「毛利文藝復興」運動併發的可能。而這本雜誌所累積的文學創作,更為之後的毛利英語文學墊下深厚的基礎,就如當時擔任主編的Schwimmer在1961年便曾大膽預言:「接下來的十年內將會培養出一位擁有傑出才華的毛利小說家─我們已經為他做好了準備。」(N.N. 1961:26)果不其然,毛利英語文學大量的作品在1970年代後陸續產出,Patricia Grace和Witi Ihimaera相繼出版自己短篇小說集,並持續至今成為成果豐厚的作家。相較於Te Ao Hou,臺灣的《山海文化雙月刊》則是延續了80年代風起雲湧的原住民運動而誕生,當時已有幾位才華洋溢的原住民作家各自出版了自己的作品,但整體社會的氛圍正處於需要更多原住民族相關議題論辯,促進原/漢建立起可能的溝通橋梁,也讓原住民的處境及聲音被更多人認識、理解的階段,更需要一個舞台讓原住民族的作家得以有自我表述的機會。《山海文化雙月刊》則搭建了這樣的平台,並促使「原住民文學」在該時代被討論、被定義而逐漸形成文學領域裡不可漠視的存在。

另外,Te Ao Hou和《山海文化雙月刊》同樣出現過該如何選擇書寫語言的討論。臺灣在為「原住民文學」下初步的定義時,便有過各種「身分說」、「語言說」、「題材說」,或是該使用漢語/族語才算是原住民文學的論辯。而Te Ao Hou的主編也曾在毛利文學專輯裡提及,毛利作家必須面對一個特殊的問題即是該使用英語還是毛利語?如果使用英語,那麼他們是為毛利人而寫還是為了其它公眾而寫?該將自己視為毛利作家抑或紐西蘭作家?(N.N. 1959:1)這些語言與書寫題材、讀者、身分的糾葛,甚至是文學獎的評審標準、機制,都可以和臺灣原住民族作家的處境和思考相互對照,互相補充。兩本雜誌雖然有別,但都為臺灣/紐西蘭的原住民族/毛利人面臨經濟、文化雙重衝擊的巨變,留下了時代的剪影,並也提供了一塊得以表述自我的園地,播種並等待未來結出美好的文學果實。

之於人類學,連結南島的意義在於進行區域的民族誌比較,並可理解整個南島社會的人類生存圖像;而之於文學,之於書寫,也許其意義在於南島民族進入種種殖民情境後,運用另一種方式,描繪族人世界觀及心靈世界的巨大變化,並以之作為另一種儲藏記憶、延續文化的載體;而整個南島文學的連結比較,更讓我們得以看見在類似情境下,南島語族各自發展的變化軌跡,更得以相互對話。我們對原住民文學的態度,應該建立在「充分理解臺灣為世界的一部分」的起點上,將臺灣放在所有比較的脈絡中來研究,藉此開啟多象限的對話,才能在世界史龐大的關係網中了解文學作品的世界性與在世性(史書美 2015)。本文藉由粗略的爬梳Te Ao Hou和《山海文化雙月刊》這兩本在文學史上擔任重要角色的雜誌,提供初步的資訊,期望未來能開啟更多與南島語系國家文學的更多對話。

附註

[1]Pakeha為毛利語,用來泛指紐西蘭白人。

[2]原文:“Nevertheless, this anthology could well have charted a course towards death. Instead, it charts a course towards life.”

[3]Marae為毛利的會所、聚會所、會堂。

[4]Pakeha指紐西蘭白人。內文為筆者自譯。

[5]初期發刊以春季號、夏季號、秋季號、冬季號作區分,後來改為標示發刊月份,大致上為3月、6月、9月、12月發刊,期間有少數較不固定的刊號為不同月份。

引用書目

史書美

2015 〈華語語系研究對台灣文學的可能意義:為《中外文學》「華語與漢文專輯」所寫〉。《中外文學》44(1):135-143。

孫大川

1993 〈山海世界〉。《山海文化》創刊號:1-2。

2000 《山海世界》。臺北:聯合文學。

Ihimaera,Witi, and D.S. Long, eds.

1982 Into the World of Light: An Anthology of Maori Writing. Heinemann Educational Books.

LaCasse-Ford, Rachel

2014 Resisting the Canon: Maori and the New Zealand Short Story Canon 1953-1984. M.A. thesis, Department of Arts, Purdue University.

N.N.

1952 Te Ao Hou The New World. Te Ao Hou 1:1.

1959 Maori Writers of Today. Te Ao Hou 28:1.

1961 Te Ao Hou literary and art competitions. 1960: Judges' Reports. Te Ao Hou 34:26.

Te Puna Mātauranga o Aotearoa National Library of New Zealand

1952-1976 Te Ao Hou: Māori Affairs Department in New Zealand Aotearoa, http://teaohou.natlib.govt.nz/journals/teaohou/index.html, accessed October 20, 2020.

Tuwhare, Hone

1964 The Old Place. Te Ao Hou 48: 5.