Taromak山林飛奔的勇士:Sanga的生命敘事

本期專題

第45期

2020/12

文/巴唐志強

巴唐志強

國立臺灣師範大學體育學系博士候選人

I.前言

tang……tang……kiyalralra! Ki miyalralre, amani ka lrangwthabara si Sanga giyagiyagilra moliyoliyoso le’eng ki cekelre ta swa Taromak. Lro kiyalralranga kwadra giyagiyagilra moliyoliyoso cekelre. Lri aithingalrenga yakai kwani twakocingacingale ki ayitwatomaneta kaiki cekeleta. Miyakikai kawriva ko marwarodrang.(Taromak族語譯:噹噹……噹噹……清脆的臀鈴聲從Sanga及青年臀間,在清晨劃破Taromak的天空,年長一些的族人一聽就知道,部落發生重大的事了!)

2018年10月26日清晨,tawdring(臀鈴)傳來Taromak taliyalralray(達魯瑪克傳統領袖)Molrawco Lrabaliyos(古明德,1946-2018)辭世的喪訊,靈魂通往Taloalin及Taidrenger靈魂歸宿的地方,與祖靈相聚。今(2020)年1月27日,筆者記憶中Taromak最年輕的Sanga(因個人能力或功勛獲認同並賦予勇士身分之稱謂)Vaungu(蘇明忠,1972-2020)也離開人世。一位是蘊藏Taromak豐富文化知識的領袖,一位是承接Sanga身分,在社會變遷下尋求身分認同與定位的族人,他們雖有不同的身分,但他們身上都留有Taromak特有的「文化基因」、生活經驗及生命故事。

他們的離世,意謂著原住民族社會知識的瑰寶已隨著流失,傳統Sanga們漸漸地凋零,也突顯Taromak傳統文化與知識紀錄及保存的刻不容緩。Sanga是Taromak社會中特有的一種身分,具有豐富的文化底蘊及傳奇色彩,本文乃透過幾位Sanga的生命敘事,挖掘在此光環背後下真實的面貌,並省思在當代社會中,如何進一步彰顯其意義與價值,並傳承其意志及精神。

II. Sanga的故鄉:Taromak

依現今行政區域劃分,Taromak(達魯瑪克)位於臺東縣卑南鄉東興村。Taromak人自稱為su-Taromak,意指「居住在大南的人」(鄭瑋寧 2000:20)。日治時期學者移川子之藏、宮本延人、馬淵東一(1935)指出,大南社(Taromak)是目前魯凱族諸部落的起源地。大南社祖先的創生地在Bayu湖(小鬼湖)附近,社中最大貴族Labarius祖先住在此地,約在西元1553年建立大南社,1593年遷移至Bayu湖西北方的Kindoor(肯杜爾山),先居住在Kacegele(卡基給拉),因發生天花與霍亂人口銳減,1713年再遷移至族人慣稱舊部落的Kapaliua(卡帕里瓦)。1926年日本政府實行「集團移住」聚落遷移政策,將部落遷至Kapaliua下方的Doo(兜)及Ilila(比利良),同時引進臺東縣金峰鄉嘉蘭社的su-Ataiin(排灣族人)至大南社耕作水稻,1941年日本政府繼續執行移住政策,將族人遷移至現居地Olavinga(東興村)。1945年夏天颱風來襲,溪水暴漲沖毀大南溪北岸的20多戶家屋,災後居民重新被安置在Sasoaza(撒舒爾雅),形成一小聚落(巴唐志強 2017:72;王美青 2004:4)。1965年黛娜颱風過境,大南溪水暴漲沖毀北岸50多戶家屋;1968年中秋節的前一天,艾琳颱風過境沖毀比利良吊橋與北岸40多戶家屋,遭沖毀的家屋後來遷移至Olavinga北邊的Kanalibak(肯禮本),形成一小聚落(古馥維 2013:3)。因溪水屢屢進犯,影響居住在大南溪南岸邊Ilila(比利良)族人的安全,隨後也遷移至Kanalibak北邊,形成現今的Ilila聚落。目前的Taromak有503戶,1,360人(臺東縣臺東戶政事務所 2020),以魯凱族人為主,並分居於Olavinga、Kanalibak、Ilila及屬於臺東市轄內的Sasoaza等4個聚落。

III. Sanga的形成:圍繞bekas的文化敘說

在Taromak的社會組織中,Sanga身分的認定是不分貴族與平民,而是透過個人的膽識、勇氣與能力,以及對於部落的功績而賦予。要成為Sanga主要有兩個途徑,一為bekas(山林路跑競賽)連續數年皆獲得第一名者,即擁有Sanga的稱謂;另一為aber(救難),即在部落領域發生災難時,第一位抵達現場搶救的人,也被稱為Sanga(巴唐志強 2017:77)。易言之,由bekas文化的敘事中,可窺見Sanga文化形成的軌跡。

bekas意指於山林路跑的競賽,是Taromak憑藉所處自然環境、條件、社會組織及文化,經由族人代代相傳,所發展出的一項跑步競賽活動(巴唐志強,2009:22)。丘延亮(1994)表示,世上每一個文化社群,幾乎都有屬於自己族群的特殊神話故事及傳說,透過這類口語的吟誦、唱和與講述等方式,傳遞與傳達社群的古往今來,透過口傳方式的語言溝通,也是一個社群傳承其歷史、生活經驗和智慧的方式。就bekas的神話故事與傳說而言,涉及了Taromak族人生活環境、生存能力及活動儀式等文化現象,亦傳達Taromak的族群信仰及宇宙觀,茲就筆者蒐集有關bekas的神話與傳說,節錄如下:

相傳在Taibeleng部落時期,Lrakutaloaw家族的Libalribi及Otonga兩兄弟非常擅長跑步。某日兩兄弟到部落對面的山上割小米,突然下起大雷雨,兩人擔心曬在部落空地的小米淋溼,就從山上一路往部落跑,不等休息喘氣,兩人趕緊將小米全部收進工寮,等到收完後,大雷雨才淋到部落,族人因此稱讚他們奔跑的速度比雨神還快(巴唐志強 2009:10)。

另在荷蘭時期,Taromak婦女到溪邊挑水,發現一群嘴巴會冒煙的紅髮怪人進到部落領域,婦女趕緊回報部落,Libalribi及Otonga兩兄弟第一時間就趕往溪谷擊殺怪人。這樣的跑步能力與速度,也成了Taromak的英雄,為此部落傳統領袖特別表揚Lrakutaloaw家為「英雄的家族」,負責保護傳統領袖家族(巴唐志強 2009:11)。

根據上述的傳說與典故,已有相關文獻指出,被殺的「紅髮怪人」可能是闖入Taromak傳統領域正在抽煙的荷蘭人,也因為這樣的殺戮,讓Taromak在17世紀就出現在史料記載中,是當時殖民者荷蘭人列冊中著名的「敵蕃」。此外,為了彰顯Taromak男子擁有過人的膽識與身體能力,每年的kalalisiya(小米收穫祭)前會讓年輕人賽跑競技,而逐漸形成了bekas與Sanga的文化。2007年7月14日Taromak舉辦了「第一屆魯凱杯山林奔跑比賽」,期藉由恢復舊有的bekas,重建與象徵Sanga文化的再生。而神話故事與傳說或多或少都帶有神聖性及祭祀的色彩,bekas不外如是,2014年國立臺灣史前文化博物館舉辦的「Sanga飛舞的勇士」特展,即收錄了一則關於Sanga的傳說:

過去當部落許久未下雨,危及農作物生長與周遭環境時,就會舉行mwari odalre(祈雨祭),由Sanga跑到Kindoor(肯杜爾山)下的angebaw處,摘取lanteresai(銳葉石松)植物戴在頭上,然後以最快的速度跑回部落,隨後在溪邊與等候的族人一起喊叫並潑水。此儀式主要的意涵是藉由Sanga到深山終年不乾枯的崖邊,摘取宛如雨神鬍鬚的lanteresai(銳葉石松),亦即叫醒或激怒雨神,雨神受到刺激後會怒追Sanga,亦把雨水帶到部落。過程中Sanga要跑得比雨神還快,不能被雨神追上,否則雨水就帶不回部落(國立臺灣史前文化博物館 2014:62-63)。

從上述的神話故事與傳說中可以發現,對於一個從沒有發展出文字的臺灣原住民族社會而言,口傳便是族群歷史與文化傳承的最主要工具(丘延亮 1994)。Pasu’e Poiconʉ浦忠成(2019:1)亦認為,神話做為一個民族認識、適應其所生存環境過程的觀察、思維的結果,其實可以視為一個民族知識體的一部分。對應bekas神話與傳說的紀錄,除了可以了解跑步活動相對於Taromak部落的生活實踐、物質與精神生活,以及社會變遷中的一些軌跡外,對於Taromak族人與自然環境和土地的關係,以及後續所形成的Sanga文化,均可以突顯其文化的特殊性與珍貴之處。

從神話故事與傳說時期形成文化進而傳衍,beaks遂每年於Taromak kalalisiya(小米收穫祭)前舉行。bekas起跑的同時,參與的男子會大聲喊叫,象徵將部落內不祥的事物,透過參與人群的聲音將其驅趕出部落,後來則延伸為彰顯男子擁有過人的膽識、耐力與速度的bekas(國立臺灣史前文化博物館 2014:10-11)。延續至今,目前bekas的辦理方式,同樣於kalalisiya前舉行,並以在山林間路跑的形式辦理,跑步的路線從舊部落Kapaliua(卡帕里瓦)下方的Molawnga(桑樹溪)出發,沿途會經過Taromak的傳統領域,包括Makadrakeralre(大南南溪)、Inolranaka(百步蛇橋,傳說擊殺荷蘭人的地點)、Makabaolo(大南北溪)、Ilila(比利良)及現居地Olavinga(東興村)等,總距離約7公里。

綜合上述,可以歸納bekas主要的意義與功能在於「身體訓練」、「祈福儀式」、「競技活動」及「榮耀取得」等,並以此連結Taromak傳統以農耕與狩獵為主的社會體系,此一體系保障部落生計活動的進行,而生計活動則維持部落的運作。而為因應環境之特殊性與地域性,也從bekas中發展出一套Sanga的社會規範,Sanga具備之能力,直接影響其身分、角色與任務,透過功勛則能提高其在部落的地位,一般族人未經此經歷、過程及儀式,不能賦予此專屬權力,亦無法改變在部落的身分與地位(巴唐志強 2017:81)。bekas不但是Taromak重要的文化活動,也匯聚成族群集體記憶,面對快速變遷的現代社會,bekas所構連的社會意義、Sanga的生命經驗,即是Taromak文化實踐與傳承的重要知識。

IV.做為Sanga的生命故事

從上述bekas的敘事中,可以看到Sanga在Taromak的社會組織,具有特殊的意義與功能。為彰顯其身分之意義,並了解在實際生活中的影響,本文蒐集2014年國立臺灣史前文化博物館舉辦之「Sanga飛舞的勇士」特展訪談資料,以及筆者的實際觀察,彙整幾位具代表性Sanga的生活經驗,期從他們述說的生命故事中,挖掘屬於他們特有的人生哲學,也進一步勾勒此特殊文化的知識內涵,並省思故事背後帶給我們的啟發。

Masegesege Lrarobeciyake(田火本),出生於1937年,是目前Taromak最年長的Sanga,除了擁有Sanga的身分外,也是Taromak傳統文化的工藝師與獵人(圖1)。擁有一身傳統技藝本領,無論竹編、藤編、木雕或是狩獵陷阱製作,都難不倒他,諸如傳統弓箭、槍矛及杵臼等生計用品,家中生活使用的木碗、湯匙等器物,乃至小朋友遊戲用的童玩等,他也都可以自己製作,並且會在物品上雕刻圖紋,以增加其獨特性及藝術價值。

圖1 Masegesege除擁有Sanga身分外也是Taromak傳統文化的工藝師

(圖片來源:國立臺灣史前文化博物館 2014:71)

在Sanga身分上,Masegesege印象最為深刻的是,1958年臺東平原因久旱不雨危及農作物,因此周遭的部落聯合起來共同舉行祈雨祭,當時臺東平原上卑南族群的建和、知本、泰安、南王等部落,以及阿美族群的馬蘭部落等,都派有代表參加,可謂盛況空前,Taromak則由他擔任代表。另外,則是年輕時潛入鄰近的泰安部落巴拉冠男子會所,取走他們的tawding(導鈴,卑南族語為tauliu),他們發現後在後面追趕,卻都追趕不上。2007年當時已70歲的年齡,參與在舊部落Kabaliwa(卡帕里瓦)舉行的bekas,仍是第一位衝出起跑線者,展現出其穿梭山林的跑步能力。

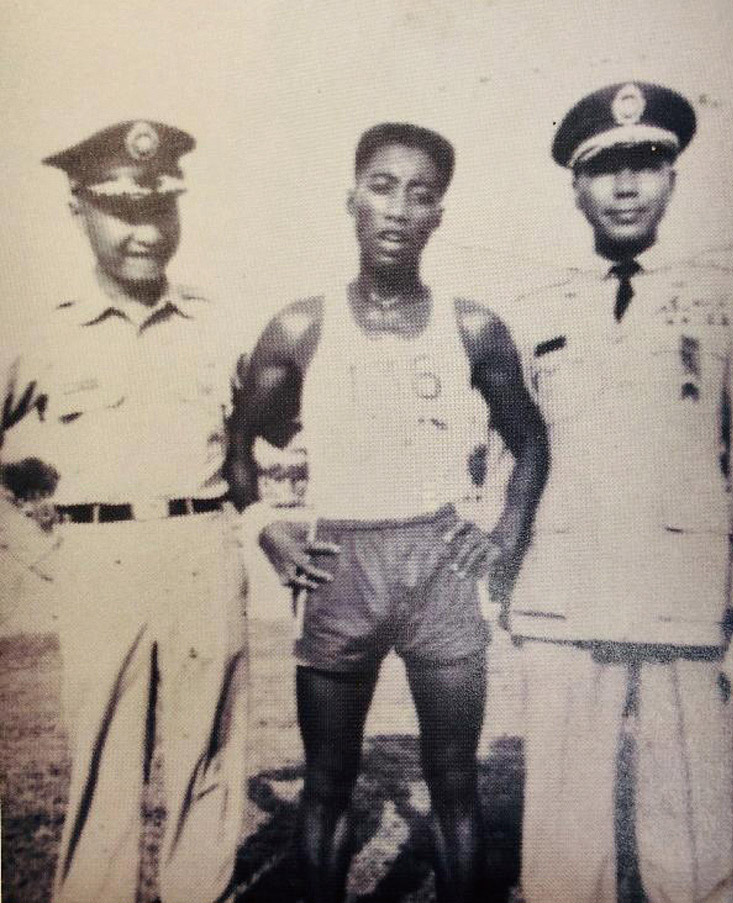

Tanebak Lragiring(杜昭明),出生於1944年,是Taromak著名的長跑健將,年輕時每天清晨打赤腳沿著Taromak旁的大南溪岸邊,跑到臺東海邊再跑回來(約15公里),鍛鍊體能。強健的體能及擅跑的能力,也充分展現在其當兵生涯,當兵期間部隊裡1,500公尺到10,000公尺的跑步競賽,幾乎都是他包辦第1名(圖2)。這樣優異的長跑能力,也讓他在年輕時期締造了不少的豐功偉業,獲得多項比賽的冠軍(圖3),為部落及部隊爭取許多榮譽,更難能可貴的是入選了當時國家培訓的馬拉松奧運儲備選手。

圖2 Tanebak年輕時是Taromak著名的長跑健將

(圖片來源:國立臺灣史前文化博物館 2014:7)

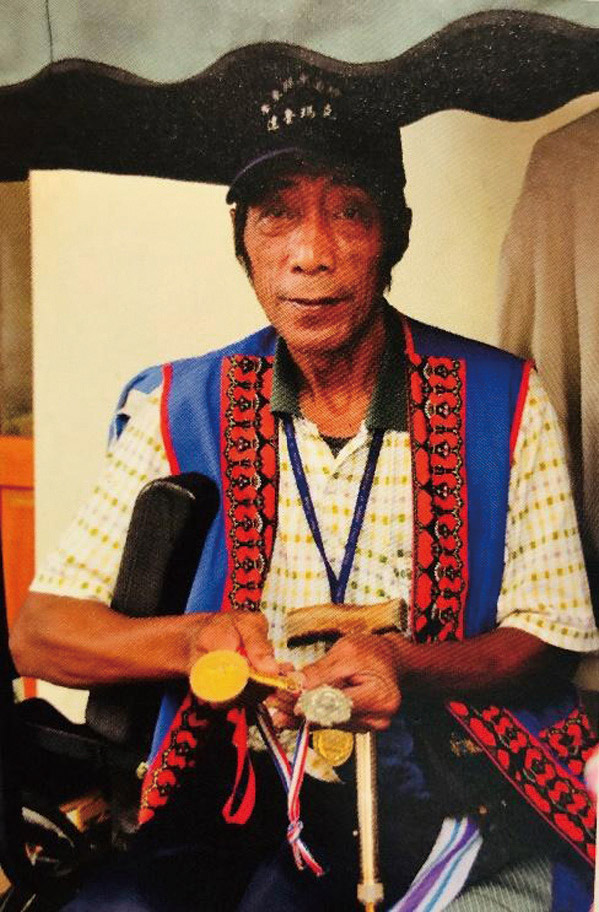

圖3 Tanebak秀出年輕時所獲得的獎牌

(圖片來源:國立臺灣史前文化博物館 2014:7)

在Sanga身分上,Tanebak印象最為深刻的是,20歲時奉派到屏東的霧臺部落報喪訊,從Taromak出發沿著南迴公路跑到屏東霧臺,當時在部落裡聽到tawdring(臀鈴,圖4)的聲音,就知道有重要信息傳來,而當天抵達並傳遞訊息後,連飯也沒吃就趕回來,沿途都是喝山邊水溝的水。另外,1969年Taromak遭遇大火,他除了帶著家人逃離,也背著行動不便的老人家,連夜爬上部落後山避難。不幸的是,在退役後到清潔隊工作時不慎壓傷了腳,導致無法行走,儘管行動不便,他仍每天不論風雨的在部落的廣場進行復健,不向命運低頭的毅力,展現的就是Sanga的意志與精神。

圖4 Taromak的臀鈴

(圖片來源:巴唐志強攝,2009/7/18)

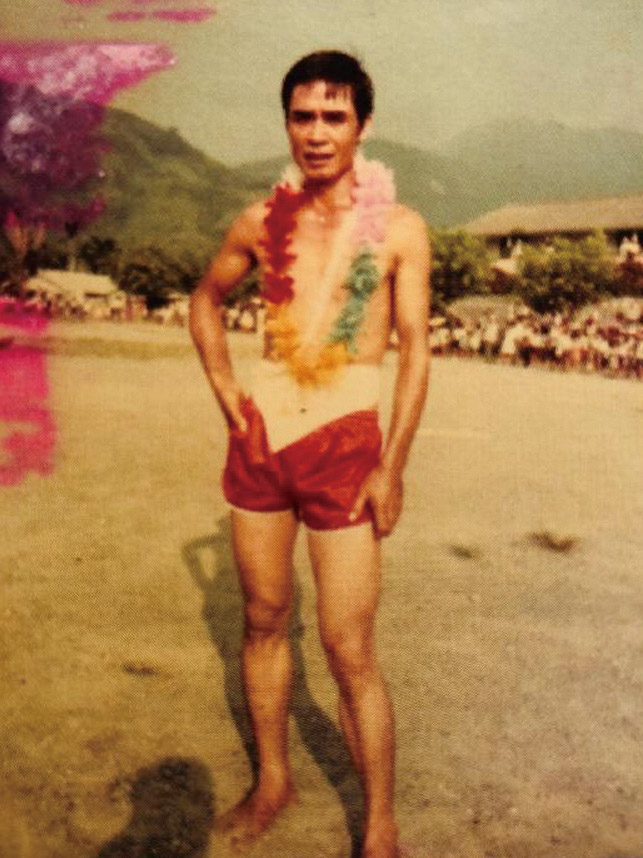

Tibo Salrebelrebe(沙秀武),出生於1945年,也是Taromak著名的長跑健將,年輕跑步訓練時,通常不吃熱食且較少喝水,每次參加比賽前,母親會煮生薑水讓他洗澡,如此一來身體才比較不會痠痛。參加bekas時,成績都是名列前茅(圖5),因此受到部落族人的尊重,傳統領袖對他特別禮遇,會為他祈福。成年後,已故的傳統領袖Molrawco(古明德)也常在公開場合邀請他站在身邊,雖然Sanga的身分是無酬勞的,卻也擁有屬於此身分帶來的特殊權利(圖6)。

圖5 Tibo年輕時參加bekas成績都是名列前茅

(圖片來源:國立臺灣史前文化博物館 2014:68)

圖6 Tibo救難從不落人後讓人敬佩

(圖片來源:國立臺灣史前文化博物館 2014:69)

做為一名Sanga,Tibo印象最為深刻的是經歷了多次的救難工作,遭遇最危險的災難都是與洪水有關。他回憶有一次遇到一部車輛掉入溪中,另外也遇到一對兄妹到山上採薯榔不慎掉入深潭,當下都無人敢下水搶救,他奮勇下水救人,共揹回3名死者及1名生還者。從小就是一位標準的Sanga,不論是年輕時bekas的常勝軍,成年後救難也不落人後,儘管已漸入遲暮之年,但過去靠身體能力為部落、族人付出而不求回報的精神,除讓人敬佩之外,這種可為公益捨我其誰的Sanga核心價值,如何延續與傳承,而不致遺忘在歷史的洪流裡,值得現代的我們深思。

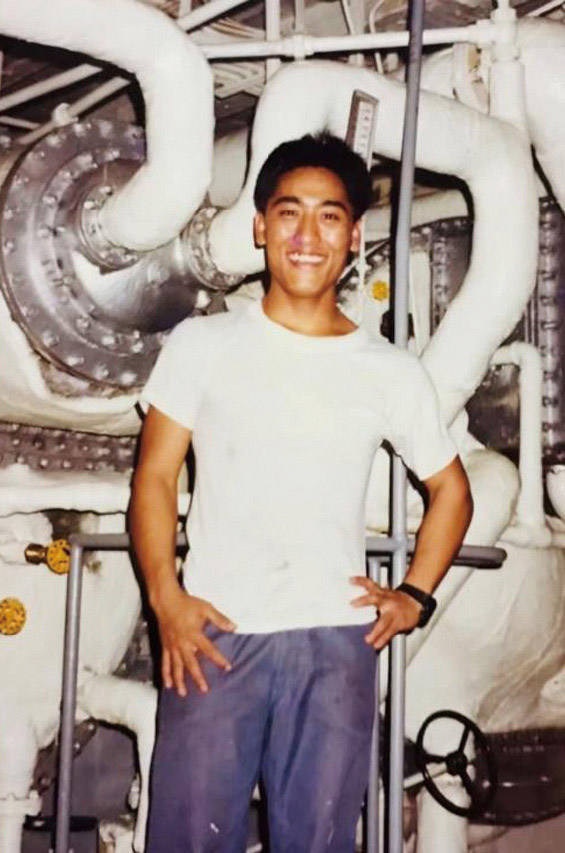

Vaungu(蘇明忠),生於1972年,於今(2020)年1月27日回歸天家,是一位優秀的運動員。自小沒有受過中長距離跑步的專業訓練,上國中後才逐漸激發出其在中長跑上的潛能。加入學校的田徑隊後,開始練習中長跑,憑藉著過人的耐力、毅力,以及對自我的要求與訓練,1986年,僅14歲的年紀就獲得了當時bekas的第1名,讓族人驚艷,可謂是當時bekas最年輕的第1名;而後又蟬聯了幾次bekas的第1名,而成為名符其實的Sanga。年紀輕輕,就在bekas的歷史上留下了屬於自己的紀錄,實屬難得,雖然紀錄是留給後來者來打破或超越的,但當時留下的紀錄,再加上英年早逝,仍留給其家族親友無限的懷念與榮耀(圖7)。

圖7 Vaungu不只是Sanga也是Taromak傳統的獵人

(圖片來源:蘇明忠提供,1992/12/30)

除了擁有良好的體能,獲得Sanga身分外,Vaungu從小在一個純樸、務農及遵循Taromak傳統狩獵文化的家庭長大,在傳統狩獵文化的薰陶及耳濡目染下,也成為一位傳統的獵人,自小即帶領筆者馳騁於Taromak的山林溪谷,並教導狩獵、採集及漁撈的知識與技能。做為一名Sanga,他總是保持低調,然而,生活上並未如Sanga的榮耀光環般順遂,從事過許多不同類型的底層工作,終不敵生活與病痛的影響而離開人世。依筆者的接觸與觀察,或許「追尋自我」始終是他面對生活的重要難題,一方面渴望延續後Sanga時代的尊榮與認同,融入Taromak的社會,一方面又要隱藏現實生活中的不完美,以及負面的形象與標籤,因此,總是在自我和異化之間游走掙扎,無法擁有完整的Sanga自我意識。類此現象,相信Vaungu不會是第一位與最後一位,也讓生活在當下的我們,有更多省思、想像與努力的空間。

V. Sanga的文化記憶傳承與後Sanga時代的意義與省思

對於Taromak社會而言,膽識與跑步能力是男子必須擁有的技能,而從bekas脫穎而出的Sanga,就是部落中表現最為傑出、跑得最快的人。因此,Sanga也成為部落青年追求的最高榮譽象徵。Sanga身分的認定是不分貴族與平民階級的,連續3年bekas獲得第1名,部落領域發生災難第1位抵達現場搶救的人,就會被賦予Sanga的稱號。就Sanga身分的意義而言,其超越了傳統階級及年齡的限制,擁有專屬的權力,可受邀坐在傳統領袖身邊,也可以在頭飾及服飾上配戴專有圖紋。在Taromak的社會體制中,一旦成為Sanga,在部落的社會地位會倍受尊重,整體形象和影響力亦會提升。換言之,在嚴謹的社會階層中,也可靠個人才能和成就獲頒勇士頭銜,Sanga可說是Taromak一般平民晉升地位的重要途徑之一。

在象徵Sanga權利的相關圖紋上,通常Taromak的婦女會製作花環、帽飾或服裝等送給Sanga穿戴,例如adrisi(熊鷹)、siyasiyo(臺灣帝雉)羽毛或alibaebang(蝴蝶)圖紋(圖8),Sanga享有這些專屬配戴物與圖紋的裝飾權,而不會受到任何的指責,並有檢視其他族人穿戴相關配戴物及服飾的權力。近代的服飾中,也有特別改良以個人功勛符號做為裝飾者,以象徵其特殊的成就與貢獻。例如,Tibo的傳統肩帶就鑲滿了現代競技運動的獎牌(圖9),各類競技運動項目與新舊夾雜的獎牌,是家中兩、三代人共同獲得的成績,肩帶背負的意義正是一家人的榮耀展現(國立臺灣史前文化博物館 2014:14)。Sanga的特殊圖紋象徵其對部落的貢獻,並獲得族人充分的尊重,Sanga做為Taromak文化的重要實踐者,除奠基於其形象、勇氣、膽識及速度於一身外,透過特殊圖紋亦可彰顯其意義及象徵。

圖8 Sanga的蝴蝶圖紋

(圖片來源:巴唐志強攝,2009/7/18)

圖9 Tibo傳統肩帶鑲滿了各式現代競技運動的獎牌

(圖片來源:國立臺灣史前文化博物館 2014:58)

傳統Taromak的歲時祭儀,主要是根據小米栽種時節而舉行一系列的生命儀禮,隨著四季不同的轉換及泛靈崇拜,族人的生活幾乎離不開各式的儀式與活動。當舉辦重要的祭祀活動,少不了信息的傳遞,在相關祭祀活動中,Sanga即扮演信息傳遞與分享的角色。並且他們可在深山溪谷災難現場身先士卒搶救傷患,在緊急時甚至以最原始的跑步方式聯絡百公里外的親友,這些工作都是無酬勞的,只有獲得Sanga的稱號與榮譽。在Taromak各式的祭祀祭儀中,除感謝祖靈庇祐豐收、族人平安外,更重要的意義在於匯聚族人意識,延續傳統文化,Sanga兼具報訊、救災、防禦的功能與任務,除有效傳達祈福、收穫時節來臨及保衛家園外,也有助於延續族群的集體記憶,凝聚族人的向心能量。

然而,隨著時代的變遷,Sanga文化也產生變異,漸漸失去在傳統社會的功能與地位,連帶使得此一傳統文化面臨存續的挑戰。傳統的Taroma k是政教合一的,部落安全體系是以傳統領袖與貴族為中心,整合人力統領部落對外征戰及議和,並依照部落之習慣協調部落內事務。社會層級化是政治制度的基礎,以世襲傳統領袖家為領導及宗教核心,社會階層以世襲為原則,但個人也可透過婚姻或個人功勛改變(傅君 1997:220),Sanga在此體系中也具有被分配的任務,以及扮演的角色。近年來,由於現代政府透過地方行政系統宣傳政令及分配資源,國家化的行政力逐漸取代傳統領袖的權威,使得傳統領袖權力隨時代逐漸喪失,社會階級漸漸打破,Sanga的地位與所代表的意義及功能,也逐漸流於一種形式。

此外,Sanga特殊圖紋的象徵也因社會變遷而產生不同的認知與爭論。現今部分Sanga以alivauvan(蝴蝶)圖紋做為象徵,代表Sanga身軀如蝴蝶般飛舞穿梭於Taromak的山林間,執行報訊與救難的任務;而Taromak部分耆老卻認為,傳統上蝴蝶是代表輕挑、舞動的,與族人慣用黑色,強調Sanga應該穩重、沉穩,而受族人尊重的意義不相對等(國立臺灣史前文化博物館 2014:17)。在彼此不同的文化解讀中,猶如傳統與創新,始終無法以單一標準來做衡量,以分辨是非對錯。近年來建構原住民族的知識體系受到各界的重視,強調知識與族群文化的連結,可呈現傳統以至現代生活的型態關係、復振與傳承部落的知識及文化,並可做為支撐族群自主發展的根基,即可解釋其中道理。姑且不論Sanga圖紋象徵的改變為何?又為何改變?Sanga做為Taromak特有身分的傳承者,係奠基於其能力與功勛,這是族人共同體認的,並已超越了圖紋外顯的意義及價值。

隨著時代的演進,現今的原住民族文化不再只是過去式,也應該是現在進行式,所以理論上不會只有過去的研究與紀錄,亦應重視現代原住民族文化活動的內涵及知識。從Sanga生命敘事的反思中,本文認為透過相關經驗與知識的蒐集及展示,不僅可喚起族人的共同記憶,也能對傳統文化有更進一步的理解。而追溯調查Sanga名冊、在部落或學校機構設置紀念專區、編撰教材與記載相關歷史典故及脈絡,一方面可傳達祖先傳承的經驗,另一方面可就此特有的文化資產,做為教育與發展的核心。而就社會組織而言,秩序的建立不應只是抽象的概念,應具體且落實在實際的生活及各項文化活動之中。本文亦認為可從文化重建的積極角度,恢復Sanga身分的授予、重構其勇士身分的機制,且不能是隨意而無章法的運作,以及單以直接的目的性而存在,而是讓每個儀式與環節經公開的儀式和公眾的認定,使Sanga羽毛桂冠所有權的制度,進一步成為Taromak文化的指標。強化了社會的組織與秩序,對於Sanga文化的延續,自可形成一股強而有力的傳承機制。

藍姆路.卡造(2013:160-161)表示,人不可能一出生便具有某種地方認知或特殊技能,而經驗即學習、訓練以及薰陶的過程,透過此過程才能在個體身上發現地方文化特質。易言之,身體經驗最能夠展現訊息,「身體」是獲取知識的第一個媒介;「經驗」則意味著實際的接觸與互動。文化成員必須親自藉由感官知覺來認識地方的各種物質與事件,才會對於某種事物產生關係,再由此衍生出意義或記憶。從Sanga的生活敘事來看,藉由其實際的身體經驗,能為bekas文化提供解釋意義,諸如Masgesge擔任祈雨祭的代表、Tanebak使命必達的報訊精神、Tibo英勇救人的事蹟,以及Vaungu尋找現實生活的定位等,Sanga在社會環境特定脈絡下的身體經驗、實踐及詮釋,除了是Taromak特有文化和意義的再現外,也是一幕幕歷史的紀錄與演示。

VI.結語

隨著歲月的流逝,原住民族部落長者的「記憶」與「技藝」不斷的流失,耆老們的凋零,也意謂著部落傳統知識的保存與傳承更具急迫性及重要性。屬Taromak特有的Sanga,其身分與社群組織有密不可分的關係,自部落創始之初,即透過身體和跑步的能力,形構其在部落的功能與意義,無論訊息傳遞、抵禦外侮、救援行動及權力行使等,均是藉由Sanga的身體實踐,而強化了Taromak社會所期許的價值,並獲得高度的社會評價。Sanga身分與地位的賦予,也呈現出Taromak社會階層、權力分配與組織制度的結構體系。Sanga不僅擁有豐富的經驗與過人的身體能力,亦維繫著族人的認同與記憶。

然而,如同當前原住民族所面臨的共同問題,Sanga也面臨現代化的入侵,現代競技運動的發展、教育與政策走向等因素的影響,讓Sanga的思維與生活受到一定程度的衝擊。在Sanga個人的生命定位上,易產生「理想」與「現實」的矛盾,一方面期待發揮Sanga身分的意義與功能,為部落貢獻心力,找回過往的地位與尊榮;另一方面又是面對現實生活中已不需依賴Sanga能力與功能的處境,而無以為繼。而族群在傳統與現代的拉拔之間,也陷入徘徊在神聖和世俗的焦慮當中,一方面渴望藉由現代資訊、觀光資源和市場機制,來顯題化傳統文化的意義與價值;另一方面又擔憂這些世俗因素的摻雜,模糊掉早已斑駁的傳統文化面貌。

原住民族生存環境、族群關係及生活形態大幅的改變,絕大部分的傳統文化已產生質變,Sanga也面臨傳統和現代雙重文化的衝擊與拉扯。然而,本文認為Sanga對於Taromak的意義,乃在於其奔跑穿梭於山林間,無處不是祖先曾經踏足的地方,以及族人共同生活的場域。透過Sanga身體經驗的回顧及生命敘事的紀錄,不但不會遺忘祖先傳承下來的智慧,也能與現代知識對話,讓Sanga仍能光榮地立足於當下,並使其經驗與知識得以傳習並永續發展。於此,也可以回應已故Taromak傳統領袖Molrawco的殷殷期盼:

我很感謝祖先留下Sanga的文化,Taromak曾經碰到過很多的災難,都是因為有Sanga救災、阻止災害,讓我們部落沒有滅亡。雖然時代變了,我們習慣了汽車、電話、電視等,我們被遷離山上舊部落,Sanga無法在山林奔跑了,但Sanga的精神及不計酬勞、不索討的文化,希望部落的族人及子子孫孫,保持並永續傳承。因此我們的祖先們,早已傳下勇士歌古謠說:「ta ma ki ta a talrawko a si lrangi yane ta……」(這是我們保持擁有榮譽的時刻……)(國立臺灣史前文化博物館 2014:2)。

引用書目

巴唐志強

2009 〈東魯凱族bekas(跑步)文化之研究〉。刊於《2009年全國原住民族研究論文發表會論文集》。國立嘉義大學臺灣原住民族教育及產業發展中心編,頁1-25。臺北:行政院原住民族委員會。

2017 〈達魯瑪克的Bekas:身體、文化與認同〉。刊於《2017魯凱學研討會:共築回家的路論文集》。臺灣原住民族文化永續發展協會編,頁68-85。屏東:屏東縣霧臺鄉公所。

王美青

2004 《魯凱族》。臺東:國立臺灣史前文化博物館。

古馥維

2013 《達魯瑪克部落國kapaliwa拜訪與分享活動之研究》。國立臺東大學綠色科技產業碩士專班碩士論文。

丘延亮

1994 《魯凱族口述歷史及民族誌之初步研究與田野調查員研習營成果報告》。臺北:行政院文化建設委員會。

移川子之藏、宮本延人、馬淵東一

1935 《臺灣高砂族系統所屬之研究》(台湾高砂族系統所屬の研究)。黃文新譯。臺北:中央研究院民族學研究所。

國立臺灣史前文化博物館

2014 《Sa-nga:飛舞的勇士》。臺東:國立臺灣史前文化博物館。

傅君

1997 〈臺東縣卑南鄉東興村生活圈魯凱人的社會與文化-一個初步的調查報告〉。《東臺灣研究》2:217-228。

臺東縣臺東戶政事務所

2020 〈臺東縣各鄉鎮市近年各月人口數及原住民人口數統計〉。「臺東縣臺東戶政事務所生活服務網」,https://tth.taitung.gov.tw/files/11-1000-321-1.php,2020年9月20日上線。

鄭瑋寧

2000 《人、家屋與親屬:以Taromak魯凱人為例》。國立清華大學人類學研究所碩士論文。

藍姆路.卡造

2013 《吉拉米代部落獵人的身體經驗與地方知識》。花蓮:國立東華大學原住民民族學院。

Pasu’e Poiconʉ(浦忠成)

2019 《神話樹與其他-鄒族土地與文化的故事》。作者自行出版。