家的物質性:都市、國宅,與阿美族人的「家」

本期專題

第40期

2019/12

文/莊淯琛

莊淯琛

畢業於臺灣大學人類學研究所,碩士論文以基隆的阿美族國宅為題,探討都市中的物質基礎與阿美族社群的關聯。現任職於原住民族歷史正義與轉型正義委員會土地小組,持續關注原住民族的土地正義及空間規劃等議題。

前言

圖1:八尺門位置。(資料來源:關曉榮,2013:52-53)

1960年代後的臺灣,貨幣經濟、消費習慣、教育制度與就業結構,都在東部原住民社會發生變化,造成了人口逐漸外移的趨勢,其中又以居住於平地,且大多沒有原住民保留地的阿美族所受影響最鉅。如圖1所示,「八尺門」坐落在基隆市和平島對岸,「八尺」意指和平島與臺灣本島間的狹長水道。自1960年代開始,陸續有從事近海或遠洋漁業的城鄉移民遷入基隆八尺門自力造屋,其中約有六成是來自花東地區的阿美族(宋宏燾,1986:17)。然而,此區屬於都市計畫保護區及港埠用地,依法不得建築,房舍在數十年間屢遭政府強制拆除。1980年代中期,開始有媒體關注八尺門地區的原住民,1引起社會大眾的關注,基隆市政府也在此時開始著手調查並辦理八尺門地區的都市更新計畫。直到1989年,該地段變更為住宅區,國宅開始規劃興建。1995年海濱國宅落成(見圖2、圖3海濱國宅興建前後地景對照),其中有110戶配售阿美族原住戶,成為全臺第一座專以原住民為配售對象的出售型國宅。海濱國宅由八尺門原住戶優先承購移住,也容納了少數基隆市其他地區的阿美族。

阿美族在都會區的居住議題在當代臺灣社會受到許多關注,特別是在建築或社會工作領域的討論與實作中,「部落居民共管」、「參與式設計」及「自力造屋」等聚落形式,更是近年來主要的倡議方向。在這樣的脈絡下,早在1995年就落成的海濱國宅,並沒有受到太多研究的關注。

圖2:1985年的八尺門地景。(資料來源:關曉榮,2013:52-53)

圖3:2016年的海濱國宅。(資料來源:莊淯琛攝)

我在2015至2017年間,來到海濱國宅進行田野調查,欲瞭解國民住宅特殊的空間形式與物質特性,是否能夠拓展我們對都市原住民的認識?本文將以「家」的觀念為例,討論國宅帶來的特殊制度條件與物質基礎,如何與當代阿美族人的「家」相互共構。

遷徙、建屋與海濱國宅

一、落腳八尺門

移居八尺門的阿美族人中,有高比例來自成功鎮芝田(Cirarokohay),他們從1960年代左右就陸續離開成功鎮,親戚之間相互牽引,來到基隆投入漁業工作,並相繼選擇了八尺門地區居住。這種以原鄉地緣與親屬關係為基礎的人際網絡,成為芝田阿美族聚集在八尺門地區的關係基礎。在自力建屋的過程中,面對公權力的拆遷威脅、撿拾漂流木與廢棄船板等有限資源,在種種艱困環境下反覆建造與修復家屋的日常經驗,一方面強化了既有的親屬連帶,另一方面人際網絡也在這個過程中擴張與連結。在日常的互助與照顧實作中,家的邊界為超出親屬原則的社會關係所模糊、滲透。

舉例而言,阿月在1996年離開家鄉,跟著捕魚為業的先生來到八尺門自力建屋。從她對舊八尺門生活光景的描述裡,可以看見在當時自建房屋艱困的生活條件中,人際網絡之間的相互協助扮演著重要的角色。

我們都是芝田的人,以前在成功我們就認識了,老人家都有親戚關係,來基隆就都是認識的人。以前認識的人都是這樣幫來幫去,他還沒做好,就幫他,大家都會互相,一起去海邊找材料。那時候沒有什麼錢,做船也沒有什麼生活費,所以自己找這個山上,來這裡蓋一個小小的房子。(阿月訪談,2016/08/08)

在既有人際關係的牽引下,相鄰的房舍也都是互助建造起來的。在自力建屋的時期,從房舍的建造到水電的取得,都與社群關係相互共構。從八尺門聚落房屋的建造,到水、電、污水處理及道路等基礎設施的進用取得,經歷了與政府交涉的漫長過程。在這個逐步供給的過程中,居民必須透過每日的勞動力以及多方面的合作關係,確保聚落維持最低限度的居住功能。在這樣的物質條件下,相互幫忙的社會關係模糊了「家」的邊界,在海濱國宅落成之後,則可以看見大幅的變化。

二、海濱國宅與家的物質性

隨著海濱國宅興建計畫的執行,國宅落成之後,在空間上帶來了固定單位的家戶劃界,在經濟上則帶來了以家戶為基礎的貸款償付機制。這些物質條件更改變、形塑了國宅居民對於家的想像。

(一) 新的居住經驗

劉欣蓉(2011)與沈孟穎(2015)皆關注國家所主導的住宅形式,以及與之相關的權力、知識與制度性論述,如何生產出人們想望的現代性居住經驗。國家透過國民住宅政策施加於人民的治理力量具有多重的面向與意義。戰後先是著重於住宅的衛生與安全等基本要求,1960年代之後開始有更為細緻的規範,透過房間數量與人數界定住宅的品質。1970年代之後,更開始著重於整體社區規劃。國民住宅的規劃理念體現在海濱國宅中,為居民帶來與過去截然不同的居住經驗。

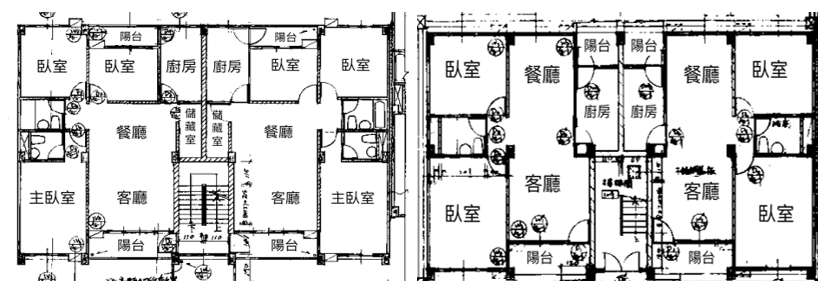

首先,在室內格局方面,在行政院於1984年公布的《國民住宅空間標準之研究》及1986年的《臺灣最低住宅及居住品質評估標準》中,都可以看到住宅格局的標準被明確界定出來,這些標準是為滿足家庭生活起居等各項功能,規範住宅內部的物質需求。此時,四至六人家庭的三房兩廳格局成為最普遍住宅空間形式。上述在1980年代逐步確立的室內設計準則也反映在海濱國宅的格局上,如圖4所示,海濱國宅分為A、B兩種格局,大小分別為31及28坪,採取三房兩廳及兩房兩廳的格局,從中可以看見餐廳客廳獨立、前後陽臺等設計。

圖4:海濱國宅A、B室內格局示意圖。(資料來源:內政部營建署住宅業務數位典藏網)

國宅帶來了統一的室內格局,且這個格局是依照國家所認定的居住品質最低標準所設計。原先在自力建屋時期多樣的家屋形式被塞進一個格局固定的空間之中,國宅帶來清楚界定的產權,私有與公共的邊界被明確劃分,「家屋」的界線也在物質條件上被清楚界定出來。相較於自力建屋時期的空間配置,這些都是國宅帶來的劇烈變化。

除此之外,國宅帶來的新的居住經驗更是建立在特定的經濟條件上。在1957年的《興建國民住宅貸款條例》以及1958年的《臺灣省國民住宅興建管理辦法》公布之後,一方面在法令上確立貸款資金來源,不論是申請興建或承購國宅之貸款業務,均交由省屬土地銀行辦理;另一方面是確立了長期貸款的機制,明確規定「興建國民住宅貸款,還款期間,不得少於十年,利率不得超過年息六厘」(公共工程局,1964:11)。都市居民開始開始學習想像一種新的商品交換模式。透過給付時間的延長,購買都市土地及房屋的壓力被局部的減輕,但也以漫長而無聲的方式進入每日的生活之中。(劉欣蓉,2011:173-178)。

對於海濱國宅的居民來說,這種長時間籠罩在生活中的家計債務,帶來的更是確保與延續勞動力的壓力。在1960年代之後進入八尺門自力建屋的居民,大多是因為無法負荷基隆市的租屋市場,而進入成本低但風險高的自力建屋狀態。海濱國宅將他們重新拉回合法的住宅市場中,他們必須在二十年間確保每月固定貸款的給付。因此,國民住宅帶來的不只是空間上的變化,也同時帶來了新的經濟狀態。在下一小節將進一步說明,國宅帶來的劇烈變化如何影響居民對於「家」以及「家人」的界定。

(二) 貸款、工作與「家人」:Kifid的例子

Ohay在1970年代離開原鄉,先是到臺北工廠工作,結婚之後便跟著捕魚的先生移居基隆。如同大多數的移居基隆的阿美族,她先是在基隆市區租屋,但有感租金過於昂貴,於是落腳八尺門,投入自力建屋的行列。她過去曾和八尺門聚落的女性們一同從事家庭代工,補貼生活所需;在國宅計畫啟動的前後幾年,她也投入當時蓬勃發展的營造業,從事房屋從完工到交屋之前的清掃工作。搬進國宅不久之後,先生過世,Ohay更是四處兼差,扛起家計。從Ohay的敘述中,可以看見她如何投入勞動力市場並承擔家計的過程。對於許多如Ohay一般,自青少年時期移居八尺門的移民而言,國宅落成之後也正好是他們邁入中年,以承擔家計為己責的年齡。包含房屋貸款在內的經濟負擔,往往是仰賴他們長期持續的低薪資且高勞力的工作經驗。如Ohay所言:

李登輝來了之後,這裡全部蓋房子。其他地方也開始蓋很多房子,我們就去做打掃。房子蓋好了,去掃木頭,打掃清潔,從房子蓋好做到交屋。那時候到處都在蓋房子,好多工作可以做,大樓和住家都有。臺北火車站也是我們做的,屋頂斜斜的,我們也是這樣過去掃地。剛開始本來是我姊姊去做模板,結果做模板太累了,她去問一些監工,監工介紹她做掃地的工作,後來人不夠叫我過去。我女兒畢業了之後,她叫我不要做了,我累得不想做了,太累了,每天叫她幫我貼這邊、那邊。(Ohay訪談,2016/09/11)

Ohay小叔的兒子Kifid也曾經是國宅社區的居民,Kifid幾年前因為經濟危機而無法繼續償付貸款,Ohay捨不得房子被強制拍賣,便跟他談好將房子過戶,讓Ohay代為償清負債與貸款。

Ohay對於Kifid無力負擔貸款而將國宅轉手的際遇,表達了無奈與不解的心情。Kifid的父母原先與Ohay夫婦一同離鄉到基隆投入捕魚工作,在Kifid的母親回到花蓮後,Ohay便承擔起自幼照顧Kifid的責任。國宅落成之後,Ohay與先生及兒女共居一戶;Kifid則與父親共居一戶,原先在自力建屋時期以親屬與照顧關係交錯而滲透的「家」的邊界,在入住國宅之後被明確的家戶單位與經濟責任劃清界線。從Ohay對於Kifid的這段描述中,更是凸顯了她對於認真工作、努力賺錢等倫理價值的認識。

他不工作啊,我告訴他:「再忍耐五年,房子就是自己的。」但是他又去借錢,沒有還債,人家要查封了。我想說房子好可惜,我來處理好了,幫他還債,所以他房子才簽字給我。他說:「我要房子做什麼?我又沒有老婆小孩。」這個小孩子丟給我顧,到最後變成懶惰的小孩,我很後悔欸,我不知道為什麼會變成這樣?以前我們舊房子的時候,我就開始顧他,那時候他也跟著我吃苦。他爸爸過世之前,他本來也有跟著去打漁,有賺了一些錢才能買這棟房子,他不珍惜也沒辦法。(Ohay訪談,2016/09/11)

從Kifid的一句「我要房子做什麼?我又沒有老婆小孩」,說明了購買國宅、承擔貸款,以及工作換來的穩定經濟基礎,背後扣連的是特定的家庭的想像,即由夫妻與兒女組成的核心家庭。在國民住宅帶來的家戶邊界與經濟責任等物質性基礎上,與工作及賺錢相關的倫理價值,以及這些努力所意圖維繫的「家」的內涵,在居民搬進國宅之後與償付貸款緊繫在一起的生活中,不斷相互建構與強化。

小結

大多數的阿美族人在數十年間相繼投入近海漁業、營造業或清潔業,輾轉在這些低薪資與高勞力的勞動狀態間,不斷追逐著安全穩定的生活狀態。自從1995年海濱國宅落成後,國宅帶來的物質條件便交織在居民的日常生活中,形塑了他們對可欲的宜居家園的想像。

本文欲強調的是,家並不是規則穩固的結構原則;在跨越時間與空間尺度的家屋變化過程中,家作為一種社會關係的連結與斷裂,都交織在諸多經濟及物質條件中。首先,過去自力建屋時期打造家屋的特殊物質條件構成了「家」的模糊邊界。這種物質條件包含以廢棄木材等物質構成的脆弱基礎,以及隨時面臨拆除的破壞等等,家屋必須在日復一日的維繫與修繕中,仰賴人群間的互助與照顧關係,才得以維持基本生活機能的狀態。在這個過程中,家屋的物質性與家的意義相互共構。其次,相較於自力建屋時期,國民住宅在空間與經濟責任上帶來了邊界明確的家戶單位,改變了過去由日常的互助與照顧關係所滲透的家的想像,家的邊界透過國宅家戶的維繫與鞏固,持續被打造出來。

參考文獻:

1. 公共工程局(編)(1964)。臺灣省國民住宅。臺北市:臺灣省政府建設廳公共工程局。

2. 宋宏燾(1986)。基隆市八尺門社區更新規劃暨鐵道街、日新段規劃案之評估。基隆:基隆市政府。

3. 沈孟穎(2015)。臺灣公共(國民)住宅空間治理(1910s~2000s)(未出版之博士論文)。國立成功大學建築學系,臺南市。

4. 劉欣蓉(2011)。公寓的誕生(未出版之博士論文)。國立臺灣大學建築與城鄉研究所,臺北市。

5. 關曉榮(2013)。八尺門:再現2%的希望與奮鬥。臺北:南方家園出版社。

[註1] 攝影師阮義忠在1985年出版《八尺門:阮義忠攝影集》;關曉榮在1984年於八尺門蹲點調查,並於1985至1986年在《中國時報》和《人間雜誌》連載五期的〈2%的希望與掙扎〉,以照片及文字紀錄八尺門阿美族的生活環境與勞動經驗。