都市布農族當代宗教信仰生命探索:以一貫道為例

本期專題

第40期

2019/12

文/温毓禎

溫毓禎

曾任國立政治大學原住民族教育年鑑博士後研究員、新北市族語魔法學院研究員。現任教於玉林師範學院。研究興趣為生命教育、多元文化教育、原住民族教育、實驗教育、少數民族宗教與文化、師資培育。

所謂的「神聖」一詞,並不綁於宗教或乃至於靈性,它正如L1ewe11w Vaughan-Lee所說,是我們(人類)需要學習與發展的一種品質;是所有人類都會有的內在咸受,儘管我們會有不同的表達...(馮朝霖,2016:230)

前言

在臺灣南島語族的宗教研究中,布農族的傳統宗教及當代的基督改宗的研究一直是被關注的焦點1。但就筆者所接觸的布農族若干親友(臺東市區及臺北市萬華區),則是學術界比較少人研究的布農族一貫道信仰的研究。雖然比起布農族改宗基督教人口數算是相當少數,不過這群親友的一貫道信仰生命歷程卻是相當值得書寫。

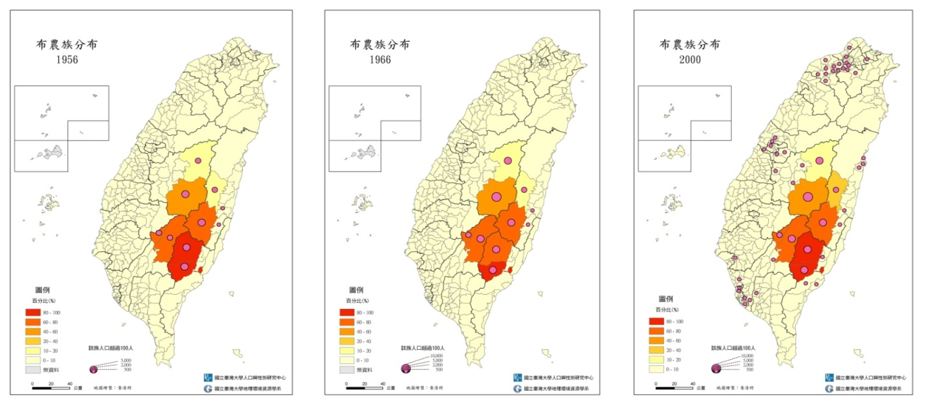

回顧都市原住民族的研究,仍是以遷移最早及移工人口最多的阿美族為主。不過布農族近半世紀人口遷移及落籍都市也成為一大趨勢。若從臺灣三次的人口普查資料對比,就可以發現在1956年及1966年的布農族人口,大多仍是維持居住於務農的原鄉地區。而根據《臺灣戰後人口普查地圖集,1956-2010》一書研究顯示:「八個山地鄉,包括南投縣仁愛、信義等鄉,高雄縣雅彌(桃源)、瑪雅(那瑪夏)等鄉,臺東縣海端、延平等鄉,花蓮縣萬里(萬榮)、卓溪等鄉。其中雅彌(桃源)、瑪雅(那瑪夏)、海端、延平、卓溪等五個原鄉的布農族占總人口半數以上。……但至2000年時,上述八個原鄉已剩下62%的布農族人口居住於此,有將近四成的布農族人口已移居至臺北、桃園、臺中、高雄等都會區的外圍,……」(溫在弘、黃清琦、葉高華,2012)

圖1:戰後布農族人口空間分布變遷(1956、1966及2000年)。(資料來源:取自溫在弘、黃清琦、葉高華,2012。)

據官方統計知悉,2000年全臺布農族總人口為52,585人。其中落籍於新北市人數為1,362人,落籍於臺北市人數為751人,落籍於臺中市人數為3,377人,落籍於臺南市人數為772人,落籍於高雄市人數為8,702人,落籍於基隆市人數為235人。嘉義市、金門縣及連江縣落籍人數則都不到百位。由上面統計數字可知布農族都市人口以落籍於高雄市居多(8,702人)。因部分布農族原鄉高雄地區,類屬地緣關係。其次,是落籍臺中市的3,377人;再其次是落籍新北市的3,103人,此可能是這二座城市早期加工區、工廠多或工作機會多,吸引不少布農族人落籍於此。

表1:2000年都市布農族人口分布

資料來源:《99年12月臺閩縣市原住民族人口-按性別族別》,原住民族委員會官網。

而這些移至都會地區的布農族人口越來越多,帶著自身經驗的傳統流動於都市日常生活之中。所以都市布農族都市生命經歷,其實值得我們持續關注與紀錄,尤其他們都市生活的心靈信仰生命史。

從自己的生活經驗講起

我的父親是卑南族Puyuma、母親是布農族Bunun,目前居住於Pinnaski2(下檳榔部落);父親年輕時在延平鄉紅葉部落(Va kagan)工作,是一名林班工;母親居住的Pasikau3部落,正因為地緣關係與Va kagan部落相鄰,之後兩人相識相戀組織家庭,因此我從小是在布農部落長大的,接受到布農文化洗禮的時間也較多,但是處境(situation)中感受到的布農文化與傳統布農文化間,母親布農氏族宗親彼此的互動、對待方式,比文化中的祭儀更為凸顯Bunun4人的意義。現在我要分享的是Bunun親友宗教信仰生命探索的一隅,亦是城鄉遷移、跨文化、跨國的Bunun傳遞。

1960年,部落逐漸從以物易物的時代走向貸幣經濟,務農幾乎掙不到多少的錢,因此許多原住民族從部落出走到外地賺錢生活、養家,有一些則是透過教會牧師、修女或族人的介紹,去都市工作學一技之長或上學等。(王淑英、利格拉樂.阿女烏,2001)母親的兩個表姊妹Iwa、Husas雖然是成長於80年代,但是當時部落裡國小、國中有畢業、沒畢業的,仍然是面臨著那種被送往都市,建教合作、工作打拚等的生活,Iwa到都市的紡織工廠工作,Husas被送到做門把的零件組裝工廠工作;兩人各自在不同縣市的工廠工作,待了一年多後,在部落節慶的家族聚會中,長輩們覺得這樣子的生活,不管過了多少年,他們的孩子一樣永遠做不了老闆,永遠只是員工,生活也不會有多大改善,因此與孩子們討論著,不如回到Pasikau部落工作、回到離家近一點的地方工作,就這樣Husas先選擇了一技之長—理髮業,學有所成後選擇於臺東市區開業,自己當老闆,並叫Iwa一起來自己的店幫忙。

在臺東「市區」開業後,接觸的族群也更多元。由於她們做理髮業的,常常幫客人理、剪完頭髮後,需要打掃、整理地上的髮屑,以保持店裡的整潔乾淨。偶然一次到店外拿掃帚時,邂逅隔壁的鄰居,在幾次寒暄、關心的聊天後,鄰居問到:「要不要跟我去佛堂拜拜?」剛開始表姊妹倆總是推託,但是每天、每次見面鄰居的關心中總是會客氣地詢問:「要不要跟我去佛堂拜拜?」講了很多次之後,Iwa、Husas被問煩了,總是推託不好意思,拗不過人情就隨口答應了一句:「好,我跟你去一次看看。」同時,天性樸實、純真布農族性格也認為,既然說出口答應要去,就要守這個約定(小時候部落的耆老們都有教),所以Iwa與Husas她們就認定要排除萬難去赴約「拜拜」了。

當時她們是從Pasikau部落騎摩托車相載下山,到離聯外道路的四維公路站牌等公車,再坐公車到臺東市區赴約5。80年代微薄的薪水,要特地花時間下山、花往返公車費,對她們來說這個「去拜拜」別具意義。也因為這樣的一段邂逅,成為後來臺東布農族地區或臺東原住民族開始信仰一貫道的揭幕(本文是以一貫道興毅南興單位而言),目前約莫已有3,000多人。

至今,臺東縣市原鄉其實很多地方她們都有去宣揚「道」的寶貴,但是對於西方基督宗教早已在部落裡深深扎根,她們是如何讓「道」在部落漸漸深根,Iwa與Husas分享著當Bunun聽到拜拜/求道/去佛堂聽課這些事能夠讓祖靈往更好的地方去、子孫能夠獲得好的福報這件事,Bunun大多都願意參與的。而且宣揚「道」的寶貴對她們而言,也只是想把她們認為「良」與「善」的道與族人們分享,一直一直分享,而這個分享與傳遞也間接促成了現今臺北萬華區布農族一貫道佛堂的設立。

臺北都會區裡的布農族一貫道佛堂

在田野踏查的過程中,研究者能夠瞭解到一貫道道中「成全」與「關懷」的動作,對道親的影響與道務運作,是有一定的影響力。更重要的是一貫道的「以道為親」,對Bunun傳統tastulumh6的定義給了更廣泛的擴大。

Miku與Iwa、Husas同是Pasikau部落族人,在原住民族大量出走部落的年代,她和姐姐A-mi十幾歲就隨著建教合作來到了臺北都會區學美髮,後來認識了經營砂石業的老公(漢族)嫁到臺北萬華區,落地生根至今四十年,這也是近五十年部落族人為了求學、為了經濟、為了生活或是因為婚姻關係而形成的一種遷徙路徑。

而訪談Miku的過程中,她提及自己早期對於部落生活與傳統文化下女性角色的命運頗為憤慨,因此她來到臺北都會區工作,給自己的期許就是「做自己生命的主人」以及「做給別人看,原住民一樣可以做得好,甚至更好」。對於什麼時候開始與一貫道接觸,對她來說只是一個朋友介紹,所以去了佛堂「求道」,不覺得有什麼特別,後來輾轉知道Pasikau部落氏族中的Iwa、Husas等幾位,對於「道」很是推崇與宣揚,但是在北部都會區生活優渥的她,多只想念山裡的土雞跟都會區的飼養雞肉質口感不一樣,還有部落裡的山豬、飛鼠與山羌(現在禁止非法獵捕)等山產佳餚,想念部落或想吃時就請家人空運或家人來訪都市時,讓他們順便帶上一解思鄉之情。

「人類所有的活動不就是介於『事實性』與『偶然性』之間;過程涉及了「此在」跟「他者」的互動與共同的遭遇。(孫雲平,2010:53-80)Miku隨著丈夫逐漸重視養生、工作退休當慈濟志工,吃素後,她也找到了「成為自己生命主人」的信仰-一貫道,將「道」引入於她生活消費的店家,進而在家設立了一貫道佛堂。

在一貫道信仰中學習的Bunun相信「人∕我」的生命中,不但具有「主動能」且一種(靈)皆「平等」、「同源」與能「再創造」的超時空意義存在。(?毓禎,2018)這是戰後原住民集體社會苦難與傳統文化式微觸動其信仰的重要原因之一,亦是源自於報導人自己經驗的Bunun傳統所給予的增強。這些在大社會下發酵的意念,形成了Miku在都會區生活對自己的生命的期許,萬華布農族佛堂的設立並不是意謂只有Bunun能去、原住民族能去,隨著都會區勞動市場的多元需求,跨國移工也成了「道」傳的對象,而Miku的佛堂近幾年正是以跨國移工為主要傳道對象,明確的說,是除了讓這些跨國移工對自己目前離鄉的生活感受到在地人文的?暖,也期望複製以前「道」傳部落,讓部落有些人對未來仍有期許、對自己生命保有積極、有目標有希望。

結語

作者在參與都市Bunun佛堂或是都市中任何一間原∕漢佛堂的活動時,我所看見的族群有閩漢客、大陸、越南、原住民族與少數來臺灣學習參班的外國道親等。大家藉由一貫道的宗教信仰形成團體集社(宗教學所謂的「道德社群」),除了是個人於信仰中心靈得以依靠,更多時候是因為彼此希望能依自己的能力、專長,為大眾、為社會、為生命做有意義的服務工作。這是「人」或「群體」對生命意義所在的心靈投注。(沈松青,1996)

最後,沉浸於部落中的我,深深察覺傳統文化真實的面貌其實只存在於「我在」部落生活時所感受到的部分,那些從書本習得或透過人類學者以口述歷史將文化再現的方式,雖然感受不深,但是卻成了我「理解」傳統的一種養分;但也就在重新追溯傳統中發現,研究者應該更多著墨於傳統所代表的意義在時代的更迭中對現在的生命價值是什麼,或是如何被再創造,這些勝於其形式的報導(並非形式不重要),或避免流於看待事件是否符合框架的表面。就如都市原住民信仰的踏查,從臺東縣山區移動到臺東市的原住民,他是否能被大眾認為都市原住民族群,這是值得追問的。

參考文獻:

1. 王淑英、利格拉樂.阿女烏(Liglav A-wu)(2001)。都市原住民婦女生活史。載於蔡明哲等(著),都市原住民史(121-176頁)。南投:臺灣省文獻會。

2. 沈松青(1996)。追尋人生的意義-自我、社會與價值觀。臺北:臺灣書店。

3. 孫雲平(2010)。偶然性與事實性一海德格《存有與時間》的「此在」分析。東吳哲學學報,21,53-80

4. 溫毓禎(2018)。生命教育的自覺與實踐一以Bunun與一貫道信仰在臺東的邂逅為例(未出版之博士論文)。國立政治大學教育學系,臺北市。

5. 黃應貴(1990)。東埔社布農人的新宗教運動兼論當前臺灣社會運動的研究。臺灣社會研究季刊,3:2/3,1-31。

6. 黃應貴(1991)。Dehanin與社會危機:東埔社布農人宗教變遷的再探討。國立臺灣大學考古人類學刊,47,105-126。

7. 楊淑媛(2006)。人觀、治療儀式與社會變遷:以布農人為例的研究。臺灣人類學刊,4:2,75-111。

8. 楊淑媛(2007)。死亡、情緒與社會變遷:霧鹿與古古安布農人的例子。臺灣人類學刊,5:2,31-61。

9. 溫在弘、黃清琦、葉高華(主編)(2012)。臺灣戰後人口普查地圖集,1956-2010。臺北市:臺大人口與性別研究中心。

[註1] 參閱黃應貴,1990:1-31、1991:105-126;楊淑媛,2006:75-111;楊淑媛,2007:31-61。

[註2] 卑南族多分布於臺東市以及卑南鄉十個聚落,分別為Papulu(寶桑部落)、Puyuma(南王部落)、Pinaski(下賓朗部落)、Dandanaw(龍過脈部落)、Ulivelivek(初鹿部落)、Alripay(上賓朗部落)、Damalagaw(泰安部落)、Likavung(利嘉部落)、Kasavakan(建和部落)、Katratripul(知本部落)。

[註3] 布農族多分布於南投、高雄、花蓮、臺東縣等境內,共分為六個群。有卓社群(Takituduh)、卡社群(Takibakha)、丹社群(Takivatan)、巒社群(Takbanuaz)、郡社群(Isbukun)、蘭社群(Takopulan)。

[註4] Bunun在傳統布農語是「人」之意,其中隱含著如何成為「真正的人」。接下來的行文,若是在形容傳統布農族指稱的「人/真正的人」,研究者將以「Bunun」作為示現;但行文中若是指當代布農族朝向成為Bunun走去,即「未」完成之朝向「完成」路途之意,則以「Bunun」為之。

[註5] 當時事業剛起步的理髮店雖然開在臺東市區,但是小小的店面無法住人;而且赴約時間是利用周末,周末是他們固定回部落與家人相聚的時間,工作額外有休閒、約會的時間就是週末了。

[註6] tastulumh,布農郡群語,家人之意。