音樂同化教育與心的變異: 日治時期臺灣原住民族音樂的變奏

文物掌故

第38期

2019/06

文/黃國超

黃國超

靜宜大學臺灣文學系副教授。長期致力於臺灣原住民族運動與部落培力工作。專長領域為臺灣原住民族社會與文化、原住民族文學、山地流行歌曲等。

音樂同化教育與心的變異: 日治時期臺灣原住民族音樂的變奏

駱維道(1982:197)表示,日治時期是臺灣原住民族音樂文化產生巨變的一個重要轉捩點。在「理蕃」政策(包括討伐威鎮、教化撫育、開發利用)、全球化科技文明(包括觀光、唱片、廣播)以及平地文化交流(包括日本、漢人、原住民三者的互動)三大力量影響下,臺灣原住民族吸收了日本和西方的音樂元素,改變或捨棄了原來的傳統音樂。王櫻芬(2008)統整1920至40年左右張福興、田邊尚雄、竹中重雄、岡本新市、黑澤隆朝等人的記述,更進一步指出,日治時期原住民族的音樂變遷大致不出兩種情形:(1)原住民族傳統音樂的流失(如歌謠樂器的失傳)或變質(如觀光化);(2)是新音樂元素(包括樂器、歌曲、旋律、音階、日本歌詞等)的引進,因而使得原住民族音樂在觀念、行為或實際聲音上產生了改變。

礙於篇幅的緣故,本文主要集中討論日治時期同化教育與臺灣原住民族音樂變遷的關係。

壹、蕃歌的客體化

1895年日本統治臺灣以後,總督府把原住民族的統治稱為「理蕃」。其治理政策大致可以分為三個方面:一是武力討伐;二是開發利用;三是教化撫育。這三方面都分別對原住民的音樂存續造成了影響。其中,討伐威壓對於原住民族音樂的影響對象,主要是傳統歌謠,尤其是「出草」相關的樂舞的禁止。殖民者擔心「出草」的歌舞誘發原住民族「出草」的衝動而予以嚴禁。殖民者為原住民族建構出「野蠻落後」、「兇暴獰猛、頑劣不堪」的刻板印象,進而自我合理化了軍事征討以及殖民教化的正當性。當時的日本警官,將蕃歌視為「陋習」,而不將它看成是「音樂」,例如在排灣族Kapiyan社的巡查說:「那也算音樂嗎?」。而在布農族地利社,「警官和巡查根本不把布農族的和聲唱法放在眼裡,他們覺得安來節、佐渡民謠才是文化人的民謠」(王櫻芬,2008:317)。

武力不如人的結果,是連帶失去文化的主體性。我們在1922年田邊尚雄來臺調查的記載,可以知道「理蕃」以後不少「蕃」人歌舞已經不能公開演唱。而到了霧社事件後的1930年代中期,竹中重雄的調查時,「出草」歌舞更是全面遭禁止,一直到了1943年黑澤隆朝來臺調查時,情況依舊。「出草」習俗的遭禁,連帶也使相關歌曲有快速失傳之虞。黑澤隆朝(1943)因而感嘆:

現在臺灣的理蕃政策,不但打破舊慣,而且以皇民化運動徹底排擊固有蕃風,將他們寶貴的所謂蕃歌加以取代,強制要他們唱些無根無葉的唱片流行歌,甚至有人要他們穿著人造絲的洋裝,扭腰擺臀地唱〈支那之夜〉。(王櫻芬,2008:75)

貳、「唱歌」與「同化」教育

總督府除了以武力迫使原住民族「服從」以外,還講求「化育」之道。「教化」的終極目標是成為日本人,也就是「同化」。1896年8月恆春「國語傳習所」所長相良長綱,於豬?束社設立分教場,成為實行「蕃人」教育的嚆矢(郭錦慧,1998:54)。之後陸續設立分教場,展開「蕃人」教育。學校教育的科目包括國語、禮儀、倫理、耕作種藝、手工、計數法、唱歌及習字等。「蕃童」學到了日本的唱歌,也接觸到風琴、口琴。不過整體而言,「蕃童」教育主要是以輔助官民溝通、殖民事業推展的日語學習為主,其他則著重於簡易的實業化教育,圖令原住民族逐漸進化(伊能嘉矩,1918:142)。

1922年4月10日,音樂學者田邊尚雄在離開來義社前,先去參觀了當地警察駐在所旁的「蕃童教育所」。他寫到:「蕃童紀律嚴整、服從命令。老師由警察擔任...我一進教室,老師就命令蕃童唱〈君?代〉、〈風車〉、〈弁慶〉。雖然沒有風琴或樂器,但音律正確無誤令人驚嘆」(1968:223-24)。〈君?代〉、〈風車〉、〈弁慶〉所反映的正是《蕃童教育標準》的教育主旨「導致蕃人日本化,學術屬於次要」。

「蕃童」能夠與日本小學生一樣唱著日語唱歌教材,是展現日本對「蕃人」教化成功的最佳範例。也因此1920至40年代每位音樂學者到了「蕃」社一定會參觀當地的「蕃童教育所」。其中新竹州大溪郡角板山社(今復興區澤仁村)的「蕃童教育所」更是將「蕃童」當成藝人,成為殖民觀光的對象(永岡涼風,1927:382-383)。1930年代在花蓮港廳任教的音樂教師岡本新市在其〈蕃人教化?音樂教育?將來〉(1933:11-14)一文中提到:

蕃人音樂的變化主要來自教育的力量。蕃童教育所學生所學的唱歌,跟東京的孩子學的是同樣的材料。......即使是蕃歌,在風琴伴奏下已經失去其原有的音律....再加上在我國今日所謂的現代化的趨勢下,國民的性情爵士化,並如小唄(以三味線伴奏藝妓所唱的歌曲)般的淺薄化。另外,高山蕃常以harmonica(口琴)代替口簧琴又吹又跳,因此令人有時代錯亂的感覺,感到原始藝術即將滅亡。

我們在不久之後,竹中重雄〈臺灣蕃族音樂偶感〉(1936:58-61)一文再度看見類似的情況,竹中表示:

...而蕃童教育所的音樂教授又是如何?就我所到之處(高雄州的來義社、以及台中州的Tonbow社〔今東埔村〕、霧社等),都是跟著organ(風琴)唱文部省的小學唱歌,如〈日?丸〉、〈????歌〉等歌曲。我想看看這些學童們是否知道其固有的歌曲,而如果知道的話,是否能在我面前唱得出來,結果在我所到之處,他們幾乎都不知道,也不會唱這些固有歌曲。

從岡本和竹中的記述中,我們看到1930年代在上海國語時代曲、臺北臺語流行唱片崛起的同時,原住民族人也從學校唱歌接觸到風琴、口琴等現代樂器,並從外在大環境接觸到爵士樂等新的音樂元素。特別是朝夕相處的駐在所警官的音樂嗜好,更深深地影響了部落居民的音樂認同,特別是小學「唱歌」課外的流行歌曲。

當時「蕃童教育所」作為原住民族的初等教育機構而成立,卻未配置正式的合格教員,而由巡查擔任其指導。以1923年與1931年為例,當時擔任教育所教師職務者多為甲種巡查,其中有81%的人僅為高等小學校畢業,擔任警察之前多為農夫,因此本身的教育程度並不高,連學者丸井圭治郎(1870-1934)(註1)也擔心警察官吏的素質低落,不但教學品質不佳,還讓學童學習到粗俗的日語或不良行為(丸井圭治郎,1914:45)。

丸井的擔憂不是沒有道理,黑澤隆朝在1940年代的臺灣原住民族音樂調查之旅便發現,屏東來義青年團表演的是日人公醫白石早苗教的內地風舞踊。在花蓮港的國語演出會,他看到「蕃」人演出時裝劇、日本內地歌謠和新編舞蹈,還有人假冒流行歌手裝模作樣的唱歌,黑澤隆朝特別註明「由此可以看出山地指導者的品味程度」。

參、唱歌教材集

李佳玲(2001:59)指出,日治時期公學校「唱歌科」在漢人社會由於諸多因素並未如其他科目受重視。不過唱歌在「蕃地」教育方面結果卻剛好相反,「唱歌遊戲」是一個重要科目,因為「唱歌遊戲」只需扮演「簡易有趣」的角色,而非傳授深奧的學理。昭和3年(1928)教育所重訂的教育標準總則第一條強調「教育所的設置在於教育子弟常用國語」,「國語」(日語)成為受殖者變身日本人的「精神血液」(陳培豐,2006:47)。而簡易有趣的「唱歌科」目的之一,便在於提高「蕃童」學習日語的興趣,其次唱歌所搭配的遊戲競技,則意在養成「規律」、「協同」等群體習慣。

我們分析臺灣總督府警務局專門為原住民族兒童與青年編撰的《教育所用唱歌教材集》(1935)以及《唱歌遊戲競爭遊戲教材集》(1937),可以發現,教科書的內容主要分為兩類:(1)兒歌;(2)軍事、愛國歌曲。詳如下表:

|

學年

|

歌曲

|

|

一

|

遊戲集:日之丸旗、鳩、玩水、太陽、早晨的臉、烏鴉、鞋子在叫、人偶、士兵、漩渦進行曲。

教材集:再會之歌、和歌的練習、一年級、風車、螢火蟲、火車、蜻蜓、下驟雨、麻雀和烏鴉、蝸牛、雛鳥、月亮、晚霞、今天是星期日、前進、麻雀學校、春天、兔子和烏龜。

|

|

二

|

遊戲集:早安、肥皂泡、小狗、飛機、人偶、夕陽餘暉、星星、木之葉、十字遊行、敬禮。

教材集:早晨、我的花壇、烏鴉嘎嘎叫、再會之歌、留聲機、劃拳吆喝聲、蟲之歌、水牛、我的妹妹、月亮、時鐘之歌、兩隻鳥、樂隊遊行、快樂家庭、抓麻雀、兩隻猴子、新年、兔子。

|

|

三

|

遊戲集:春來了、田舍之遊、相撲娃娃、我的歌、祭日、桃太郎、開花爺爺、月夜之兔、檯車伯伯。

教材集:養育、花瓶的花、太陽、抓迷藏、驟雨、夕陽、蒲島太郎、運動會、蟬、尖山、竹舟、飛機、牛父子、山之回音、十五夜、電線桿、雞、收音機、親之恩、??????。

|

|

四

|

遊戲集:檯車、那個街這個街、稻草人、紅葉、火車旅行、炭烤、精神之歌、火車旅行、數數歌、螢火蟲、春之樂。

教材集:春之小河、櫻花和小鳥、庭院的花草、夏天的早晨、森林樂隊、蜻蜓、兔子的電報、朋友們、猴子的模仿、港、留聲機、錄音機體操伴奏曲、拔河、露水和蟲、伐桂樹、白鷺、昭和的時代、皇太子殿下、日之丸旗、大日本、國旗、臺灣少年進行曲、???日、雪、口袋、兩隻蝴蝶、鳶。

|

(出處:李佳玲,2001:60)

在兒歌部分,我們看到內容以臺灣各地可見的花草昆蟲、自然景物最多,其他包括親情友情、學校活動、日本人物,以及代表「現代進步」的設備:如留聲機、飛機、收音機、電線桿、火車、港口。在軍事、愛國歌曲部分(註2),每逢紀元節、天長節、明治節、始政紀念日、臺灣神社例祭日、教育敕語下賜紀念日等活動,愛國歌曲都是儀式指定的歌曲。同時〈皇太子殿下〉、〈日之丸旗〉、〈國旗〉等歌曲的教唱則是為了涵養學童對於日本國旗、皇室的尊敬。這些歌曲自學童進「教育所」後,便由老師反覆教唱,長期下來,每日傳唱〈君之代〉配合「御真影」(天皇照片)禮拜、「敕語」捧讀、神社參拜等國民必要行事,「皇民」思想以具體的形象、反覆的模式,在原住民族學童腦海中建立日本國力強大、天皇神聖無比的優越形象。

肆、唱歌:心性的打造

郭錦慧(1998)、中村平(2000)訪談完泰雅族耆老後皆指出,「教育所」學童無論是在「國語」的使用、對天皇的信仰或愛國情操上,都顯示比一般部落民眾更高的接受度,認知也較為一致。原住民族學童在「遙拜天皇、說日語、唱國歌」的陶冶下,都再再加深了「我是日本人」的認知。這種愛國的情緒召喚,尤其戲劇化地表現在1942年以後,共八回的高砂義勇隊出征前的歡送會。而多數的歡送會都是在神社前舉行:

我(泰雅族耆老)去當兵的時候,也是去那裡(神社),請求天神保佑,就跟廟一樣,求神明保佑嘛。我還有唱歌,流眼淚呢。小孩子嘛,18歲,為了我一個人,全部落的人,大大小小都來,學生、老的、年輕的、還有警察都來送我。我到那邊拜,敲鐘咚咚咚,向東敬禮喊「向天皇敬禮」。下來以後就唱日本歌,沿路一直唱,送我到羅東。日本警察用毛筆寫長布條,這裡唱歌,我還講話,唱到一半就流眼淚,唱不出來,聲音都沒了,小孩子嘛。(郭錦慧,1998:157)

而當時在現場的族人們多半容易被這種既歡樂又悲壯的氣氛所感動。一位戰爭期仍是小孩子的泰雅族老人就回憶道:

他們去當兵的時候,我們要去歡送,場面很大呢。哇。全東澳的人,所有中小學生、老人、大人,所有人都去歡送,還要唱歌。(馬上唱一段軍歌)(笑)祝福他們,希望他們平安回來,我那時覺得很羨慕喔。我那時候想,等我長大也要去當兵。(郭錦慧,1998:157)

殖民者將個人生死與國家存亡連結,透過祭拜神社、唱歌、歡送等既定模式,形成某種儀式性的張力,將愛國情緒渲染擴大,既可強化志願者決心,又可藉此動員全部落的愛國情操。

根據資料,第一回高砂義勇隊招募的目標為500百人,動員之後竟有4247人來報效,更有人以血書明志,可見情況之熱烈(李國生,1997)。而臺中州能高郡的霧社,在「霧社事件」發生十二年後,有23位遷居到川中島(清流)部落的餘生,懷著洗雪污名的決心,響應了第一回的招募。行前族人們齊聚在霧社,一邊唱著軍歌,一邊揮舞著太陽旗,在地方官員引導下,至霧社神社參拜,再聚集在能高郡役所舉行送別會。

伍、音樂中的「義」與「死」

戰後日籍學者加藤邦彥訪問了父親在霧社事件中死於日本警察之手,而他本人卻加入第六梯高砂義勇隊,擔任志願兵的族人愛烏移(???)。加藤邦彥關心的是:「我們如何看待這十多年(1930-1945)所發生的變化?」簡言之,就是問「被殖民者的主體性到底跑到哪兒去了?」根據加藤的訪談,愛烏移(???)在霧社事件後的隔年讀了四年的小學。他說,他在學校中學到了「日本精神」:

日本的教育都是關於「大和魂」。我要怎樣翻譯這個詞呢?一種精神...我們全部都吸入了日本精神,為了贏得最後的勝利,為了贏得最後的五分鐘。我們也記得那些歌曲。男子漢應該以為國犧牲為榮。光榮就是到南洋去丟炸彈,不是嗎?還有,一個人的身體就該像花一樣消散...,也就是為國家而死。不管被打或被殺,都要服從命令。這就是日本精神,我們都有日本精神,因為日本統治了我們五十年。(荊子馨, 2006:227)

「愛烏移(???)先生,但是你知道你父親是在霧社事件中被日本人所殺,這樣你還願意為日本而戰?」愛烏移(???)的反應簡短而平常,他說:「是因為我們學過日本精神。」愛烏移(???)重複了好幾次「日本精神」這個詞,並強調「教育」在這種意識型態的灌輸上扮演了重要的角色。在其他人加入對話之際,加藤邦彥問了最後一個問題:「嗯,由我這個日本人來問這個問題可能有點奇怪,但是請告訴我日本精神到底是什麼?」對於加藤邦彥這個直接的問題,坐在愛烏移旁邊的前原住民志願兵和他一起回答:「國民精神動員」、「堅忍持久」、「為國家捨命」以及「為天皇捨命」。

加藤邦彥非常無奈地寫到:「這時候我不得不同意,這是日本統治者唯一教導他們的事,就這些,沒別的了。對那些位於殖民地階級中最底層的人來說,教他們這些觀念就夠了。不斷把暴力的價值灌輸給那些無辜的小孩,不斷地把帝國的價值搥進他們的腦中」。

日本殖民政權在山地所推行的「蕃童」教育,1929年時就學率便達到了50%,往後就學率仍節節攀升。林英代在討論霧社起義以及殖民政府的強力鎮壓後,確切指出「透過教育的皇民化」是將原住民族轉變為志願兵的主要原因。日本政府的「同化」政策「改變了原住民的傳統世界觀,拔除了他們的族群精神,並引進建立在天皇世系與日本國族至上的新觀念」(荊子馨, 2006:227)。在歷經了數十年「教化」與嚴酷的統治後,對於被統治的臺灣原住民族來說,呈現出弗朗茲‧法農(Frantz Fanon)在《黑皮膚,白面具》(2005)所提及的「黑人不惜任何代價要向白人證明他們的思想一樣地豐富,他們的智慧、知識有一樣的價值」、「對於黑人而言,他只有一個命運,那就是白人」。

扣連住音樂的影響結果來看,殖民地的音樂教育重塑了臺灣原住民族族人的內在意識和主體世界向「日本」及「現代化」去認同,至今我們在原住民族部落裡仍然可以看到老人家戴著類似日本皇軍的軍便帽,口裡哼唱著日本軍歌、行進曲及早期的東洋歌曲。殖民地臺灣的唱歌教育,製造了馴服、柔順於國家的身體。許多日式生活與音樂品味,透過當時學校教育或駐在所的員警的示範,促使大和國族與軍國殖民的部分文化,烙印在原住民族的歷史記憶之中,久不散去(陳鄭港,2000:8)。

圖1:1920年代新竹州大溪郡角板山(今桃園市復興區角板山)番童教育所兒童唱歌遊戲課情景,此為日治時期明信片。(資料來源:國家圖書館提供)

圖2:1930年代泰雅族烏來社蕃童教育所內兒童遊戲的情形,此為日治時期明信片。(資料來源:國家圖書館提供)

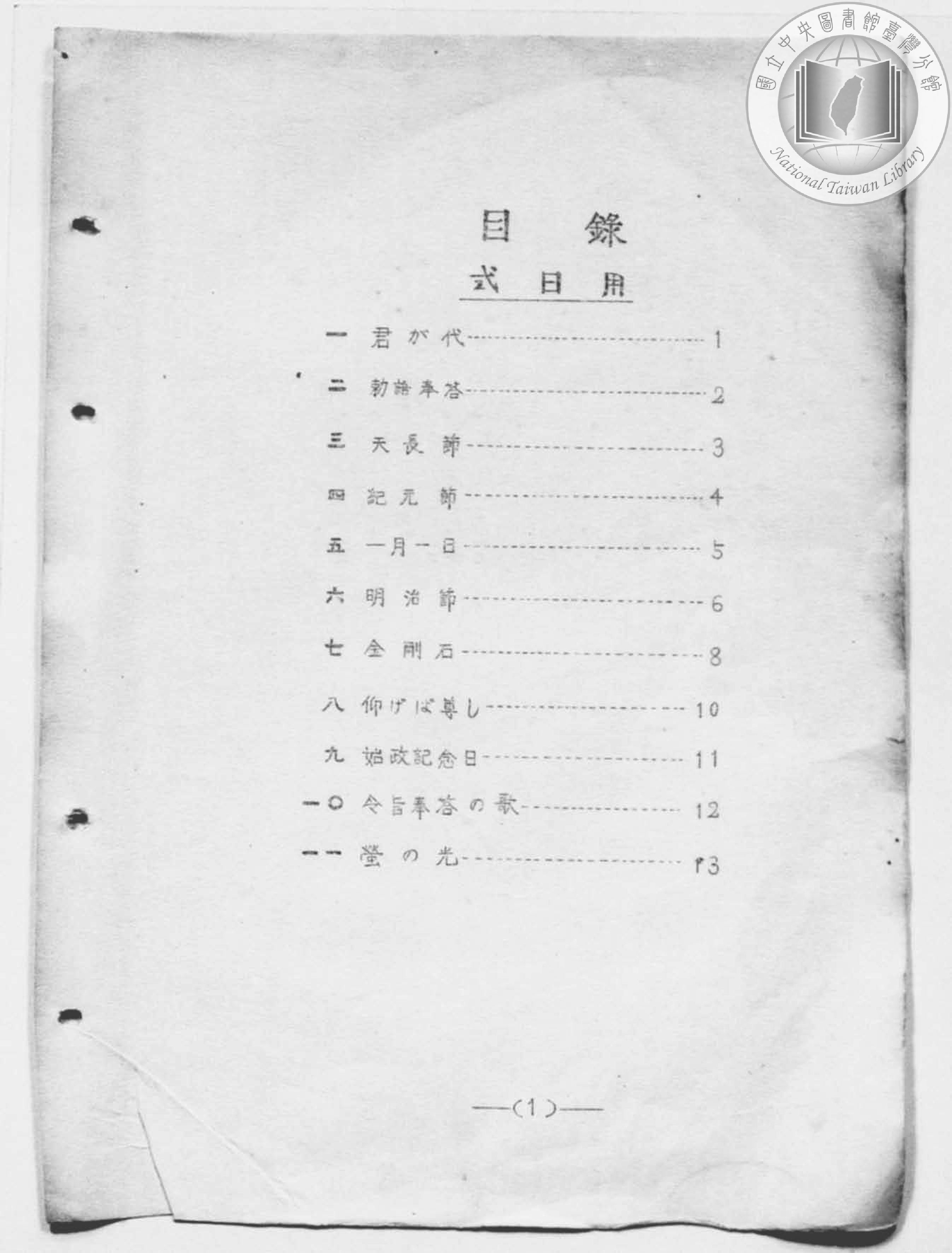

圖3:臺灣總督府警務局編撰《教育所用唱歌教材集(全)》封面。(資料來源:國立臺灣圖書館提供)

圖4:臺灣總督府警務局編撰《教育所用唱歌教材集(全)》目錄之一。(資料來源:國立臺灣圖書館提供)

(註1)日本人文學者,畢業自日本駒澤大學,專長為宗教研究。丸井圭治郎於1912年抵達臺灣後,就持續從事臺灣宗教研究。至1925年離臺返日從事教職前,曾先後擔任臺灣總督府編修官及內務局社寺課課長。

(註2) 陳鄭港指出,《教育所用唱歌教材集》。教材內容的特點:樂曲多為單聲部曲調,慣以4/4、4/2拍子凸顯強弱對比,大量使用附點八分音符加十六分音符的節奏,以表現振奮向前的情緒,旋律進行的原則儘量「級進」或「小跳躍」,音域多為中音區適當的配置,採取適合眾人高分貝齊唱的軍樂風格與進行曲的速度,以營造一種有精神地、剛勁勇武的樂思,感染音樂活動的參與者產生熱寫賁張、義無反顧的震懾情緒,音樂遂成為戰爭行為上精神動員的利器。見〈臺灣原住民族音樂文化及發展〉,《山海文化雙月刊》21/22期(2000.03),頁6-15。

參考書目:

中村平(2000)。國家意識的誕生:泰雅人的日治殖民經驗與當代歷史追憶(未出版之碩士論文)。國立臺灣大學人類學系,臺北市。

王櫻芬(2008)。聽見殖民地:黑澤隆朝與戰時臺灣音樂調查(1943)。臺北市:臺大圖書館。

弗朗茲‧法農(Frantz Fanon)(2005)。黑皮膚,白面具。臺北市:心靈工坊。

永岡涼風 (永岡芳甫)(1927)。親愛??台灣。臺北:實業時代社臺灣通信部。

伊能嘉矩(1918)。傳說?顯????日臺?連鎖。臺北:新高堂。

竹中重雄(1936)。臺灣蕃族音樂偶感。臺灣時報,197,58-61。

李佳玲(2001)。昭和五年至十二年「蕃童教育所」之初探。史匯,5,53-67。

李國生(1997)。戰爭與臺灣人:殖民政府對臺灣的軍事人力動員(1937-1945)(未出版之碩士論文)。國立臺灣大學歷史研究所,臺北市。

岡本新市(1933)。蕃人教化?音樂教育?將來。臺灣時報,166,11-14。

荊子馨(2006)。成為日本人:殖民地臺灣與認同政治。臺北市:麥田。

郭錦慧(1998)。「美麗新世界」:論日治時期運行於原住民部落中的規訓權力(未出版之碩士論文)。國立臺灣大學社會學研究所,臺北市。

陳培豐(2006)。「同化」的同床異夢:日治時期臺灣的語言政策、近代化與認同。臺北市:麥田。

陳鄭港(2000)。臺灣原住民族音樂文化及發展。山海文化雙月刊,21/22,6-15。

Loh I-to(駱維道). (1982). Tribal Music of Taiwan: With Special Reference to the Ami and Puyuma Styles. PhD diss. University of California, Los Angeles.