牡丹社漂流記 ──李逸濤的〈蠻花記〉評介

本期專題

第2期

2012/04

文/黃美娥

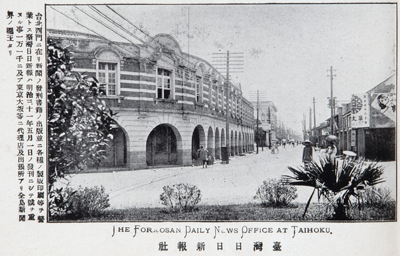

1914年《臺灣日日新報》連載該報記者李逸濤的小說〈蠻花記〉,文中描寫福建泉州人林瑞航海時遭遇颶風、漂流至臺灣東部,後在牡丹社一帶與臺灣原住民、漢人之間發生的冒險、奇情故事,堪稱一部臺灣版的漂流記。1940年代《風月報》、《臺灣藝術》兩份刊物又相繼重刊〈蠻花記〉,可見其經典性。

臺灣大學臺灣文學所教授黃美娥在2010年「近代公共媒體與澳港臺文學經驗國際學術研討會會議」發表論文〈當「舊小說」遇上「官報紙」:以《臺灣日日新報》李逸濤新聞小說〈蠻花記〉為分析場域〉,深入剖析〈蠻花記〉之殖民性、現代性與通俗性,特別點出這部作品是在日治前期「理蕃」大業背景推動氛圍下孕育而生的官報小說;並精闢解讀小說主題情愛慾望、節烈觀與自由戀愛思潮的辯證關係,對於小說中流露的漢族本位意識亦有所批判。

本刊徵得黃教授的同意,摘選論文部分段落刊出,大、小標題均為編輯所加。

十七、十八世紀,在西方及中國曾經出現一批旨於表現人類向外發展的好奇心、以及征服欲望和冒險精神,歌頌人的自我創造和開拓性的「冒險小說」;西方如《魯濱遜漂流記》、《格列佛遊記》,中國如《鏡花緣》、《西遊記》等,這些小說顯現了文中主角的不平凡際遇。而從李逸濤的〈蠻花記〉來看,這篇寫於大正三、四年(1914-1915)間的小說,在文學寫作上,便有大量的遊歷冒險敘事,與上述冒險小說的特質近似,故不妨視之為受到中、西冒險小說影響而生的作品。理由是,其一,由於當時西洋小說《魯濱遜漂流記》的故事已為臺人所熟悉,「魯濱遜」成了冒險犯難英雄的代名詞,而其漂流荒島的情節也為臺灣小說所接受、摹寫與改造,因此〈蠻花記〉篇首所出現的航海遇難及荒島探險事蹟,不無受到《魯濱遜漂流記》精神啟發的可能;其次,依李逸濤〈小說言〉、〈小說閑評〉二文所述,可知其人自少酷讀中國古典小說,故如《西遊記》八十一難的歷劫敘事,或《鏡花緣》所寫唐敖遊歷海外奇國異邦,經歷奇人異事、珍禽怪獸的經驗,當是李逸濤所熟悉而能進一步提供書寫的靈感來源。不過,要更加強調的是,李氏此文的冒險敘事,不在以域外荒島探險或採寶為要,亦非以刻寫海外奇珍異獸為貴,而更在於以臺灣恆春地區原住民的生活空間為新興的冒險區域,或虛或實,生動鋪陳了漢人阿瑞與蕃女奇美間轟轟烈烈的傳奇苦戀與聯姻過程,遂使本文的歷險敘事有著漢、蕃族群對立/協力的文化互動意涵。

荒島探險與原漢接觸

小說的冒險敘事,先由第一章(一)的海洋遇難寫起。阿瑞等人在呂宋外海遇到颶風,船隻漂流了七晝夜,最後到了臺東大海,由於船艘失去動力,且有破損,因此眾人頗感不安。幸好,後來彷彿 看到了一個島嶼,因此重生希望,船員們便奮力向前邁進,希望可以上岸休息;但船上老舵工(即阿瑞之叔林彪)卻大潑眾人冷水,以其老於航海、久經南洋的經驗,推斷所見島嶼可能是食人國或盜窟所在,且強調若是無人島則無大礙,反是則將遭殃。唯此刻船上另一名年輕人阿忠,則是鼓舞眾人要有「冒險精神」,高言「此乾坤何等時,非所謂置之死地而復生者乎?畏首畏尾,身其餘幾?」因此,船主人阿瑞在阿忠的刺激下,決定先乘一船登上小島探一究竟,而老舵工之子阿狗眼見其父意見不為採納,便趕緊附議阿瑞之行動,欲與其一同前往,而其餘眾人則仍滯留原處靜觀其變。於是,阿瑞攜帶著購自香港,為德國最新軍器的六連拳銃出發,就此展開小島歷險之旅。但在小船即將靠岸時,阿狗卻推辭不與共登,而欲看船以待,因此僅有阿瑞獨自一人登岸。接著小說便經由阿瑞的旅行者之眼,描述了小島上宜人的天氣與景致,而眼前一切新鮮的景象,更讓阿瑞漸入漸深,忘路遠近;沿途未見人煙,直到經過一曲徑時,才見有兩少女忽自林中出,其後則有一老嫗相從。二女「裝束甚怪,皆裸其上體,下著一短裙,蔽纔及膝。雖貌不甚冶,而通體潔淨無纖塵,乍見生客,相顧愕立,如糜鹿之不可接,頻頻回顧其嫗。」(二),阿瑞由於未曾到過蕃地,不知此為蕃俗而目灼灼直視,結果老嫗色變,率二人匆匆離去。孰知未久,便有二十餘蕃人手執銃械來追,其勢甚急,阿瑞捨命狂奔,屢仆屢起,急奔海岸,連呼阿狗來救,但阿狗見狀竟駛船逆行離去。阿瑞驚險萬分,只好跳入水中以求逃逸,但蕃人先是用火繩射之,繼見遇水無效後,便入水來追,阿瑞險遭緝獲。於是,小說轉入第一章之(三),言及阿忠駕船來救,且及時提醒阿瑞其新式拳銃可於水中退敵,這才化險為夷,順利返回。

看到了一個島嶼,因此重生希望,船員們便奮力向前邁進,希望可以上岸休息;但船上老舵工(即阿瑞之叔林彪)卻大潑眾人冷水,以其老於航海、久經南洋的經驗,推斷所見島嶼可能是食人國或盜窟所在,且強調若是無人島則無大礙,反是則將遭殃。唯此刻船上另一名年輕人阿忠,則是鼓舞眾人要有「冒險精神」,高言「此乾坤何等時,非所謂置之死地而復生者乎?畏首畏尾,身其餘幾?」因此,船主人阿瑞在阿忠的刺激下,決定先乘一船登上小島探一究竟,而老舵工之子阿狗眼見其父意見不為採納,便趕緊附議阿瑞之行動,欲與其一同前往,而其餘眾人則仍滯留原處靜觀其變。於是,阿瑞攜帶著購自香港,為德國最新軍器的六連拳銃出發,就此展開小島歷險之旅。但在小船即將靠岸時,阿狗卻推辭不與共登,而欲看船以待,因此僅有阿瑞獨自一人登岸。接著小說便經由阿瑞的旅行者之眼,描述了小島上宜人的天氣與景致,而眼前一切新鮮的景象,更讓阿瑞漸入漸深,忘路遠近;沿途未見人煙,直到經過一曲徑時,才見有兩少女忽自林中出,其後則有一老嫗相從。二女「裝束甚怪,皆裸其上體,下著一短裙,蔽纔及膝。雖貌不甚冶,而通體潔淨無纖塵,乍見生客,相顧愕立,如糜鹿之不可接,頻頻回顧其嫗。」(二),阿瑞由於未曾到過蕃地,不知此為蕃俗而目灼灼直視,結果老嫗色變,率二人匆匆離去。孰知未久,便有二十餘蕃人手執銃械來追,其勢甚急,阿瑞捨命狂奔,屢仆屢起,急奔海岸,連呼阿狗來救,但阿狗見狀竟駛船逆行離去。阿瑞驚險萬分,只好跳入水中以求逃逸,但蕃人先是用火繩射之,繼見遇水無效後,便入水來追,阿瑞險遭緝獲。於是,小說轉入第一章之(三),言及阿忠駕船來救,且及時提醒阿瑞其新式拳銃可於水中退敵,這才化險為夷,順利返回。

洞穴探寶,怪物現形

返回後的阿瑞,本當褒揚阿忠救主之功及責難阿狗的棄主不顧,但老舵工及其妻舅陳英卻力鼓三寸不爛之舌,離間阿瑞與阿忠主僕之情。而為取信阿瑞,二人告以阿瑞父親生前種種往事,藉此拉攏與阿瑞的情感,也趁機指出阿忠父親才是阿瑞父親的殺復仇人,使阿瑞聽後大怒,主僕二人關係生起軒然大波。在歷陳往事時,林彪與陳英插敘了阿瑞父親往赴南洋時所遇到的荒島歷險記,遂為本篇小說的奇特冒險敘事再添一樁。

返回後的阿瑞,本當褒揚阿忠救主之功及責難阿狗的棄主不顧,但老舵工及其妻舅陳英卻力鼓三寸不爛之舌,離間阿瑞與阿忠主僕之情。而為取信阿瑞,二人告以阿瑞父親生前種種往事,藉此拉攏與阿瑞的情感,也趁機指出阿忠父親才是阿瑞父親的殺復仇人,使阿瑞聽後大怒,主僕二人關係生起軒然大波。在歷陳往事時,林彪與陳英插敘了阿瑞父親往赴南洋時所遇到的荒島歷險記,遂為本篇小說的奇特冒險敘事再添一樁。

林彪回憶起某歲冬天,他與阿瑞父親及其他多人也因颱風之故,漂流到一孤島上,其因上岸後聞聲磔磔然,尖厲可怖,因此不想再繼續前進,但阿瑞父親不堪他人勸誘,便從眾人前去,結果不久林彪便見眾人落荒來歸,且死傷慘重。事後,據阿瑞父親轉述,原來眾人在歸途中遇到了「似人非人,似獸非獸,疾行如風......,則體生毛,皆作深黑色,目灼灼如硃砂,齒鑱鑱如列鋸,露出唇外者寸許」(六)的食人怪獸,且直追眾人到船緣,幸有人以斧相擊,急斲其指(其指大於常人約五、六倍),才負痛逃去。不過,眾人途中所遇不只此一怪獸,另外在山半之處已先遭逢一似「人熊」之物相招,眾人本不敢前進,懼為所噬,為首者忽言聽說海外多金窟,此去或係福而非禍?結果眾人乃從巨物而去。不久,抵達一洞口,眾或以為聚寶之處,於是咸入其中,未料行之未遠,光線驟減,洞口遭獸以大石塞住;接著,「忽有一手自外來,立取其人而出,俱聞哀鳴數聲,以後則但有裂物聲與嚼物聲,或斷或續而已,乃知塞洞嚼人者皆此怪物。」(七)眾人見狀相向而哭,或思坐以待斃,或言當與妖物一拼,最後則是有一能任事者往窺怪獸動靜後,想出合力挪動洞口巨石的對策,眾人才奪命奔亡。

情愛糾葛與原漢衝突

以上,從〈蠻花記〉的第一回至第八回中,李逸濤接連書寫了海洋、船難、海上探險、野蕃擊殺、荒島探險、食人獸、洞穴探寶......等「冒險小說」中慣見的冒險敘事,得使本篇小說在開端處便有諸多奇趣,一些過慣無聊庸俗日常生活的讀者,透過虛構的驚險、殊異幻境,當能體會到一種嶄新的荒野想像,進而滿足無限的刺激感。而在海洋與荒島敘事後,此後更多的險境等待著阿瑞,尤其當他踏上恆春的牡丹社境內時,與漢人風俗迥異的原住民景物,更使阿瑞大開眼界,展現更多的新地理想像;另外,這趟誤入蕃域的旅程,由於語言隔閡,漢番文化差異,因情愛糾葛所招致的殺機,遂衍生出一連串與當地原住民族的衝突、抗爭、鬥智,於是各式的原住民人物一一登場,包括邪惡蕃刈吳虎、貪好美色的杜格、好勇鬥狠的加里、懦弱膽怯的蒙結、貪婪不慈的馬丹、以武搶婚的加勞、看守阿瑞的巴朗朗與巴朗衛......等,以及協助阿瑞寓居於鄰近地區的漢人王太太、港仔要人朱神劍與朱標父子、平埔土蕃頭目潘文傑......等。小說便以百數十回的篇幅,形形色色的漢、蕃人物,以及變化莫測的情節,上演一幕幕雙方交戰的驚險過程,通篇宛如一頁頁漢、蕃之間的征伐史,在機心盡出下,雙方互有輸贏,但最終則是平埔番、閩臺漢人及清朝官兵合力下征服了野蕃。

為了細膩呈現這些驚心動魄的角力過程,李逸濤利用新聞小說連載時的回數做為區別,往往在每一回的文字中,便化生出一個新災難,讓阿瑞處處逢凶,稍後則又因新契機而解圍,或貴人相助而脫厄,否極泰來又續生波瀾,於是百數十回的迂迴反覆,幾乎回回有變有險,可謂扣人心弦。正因為小說中把阿瑞或奇美,置放在儘可能的接近死亡的困境中,故人物的危險處境,才可能地更有力的激盪人心,而使讀者情緒隨之鼓動難平,久久不已。由是之故,〈蠻花記〉除了熾熱的情愛修辭之外,全篇精華乃繫於遊歷冒險與作戰犯難的故事上,作品將主人遊歷的冒險活動作為小說故事的基本結構,而隨著阿瑞不斷移動的足跡,相關人物、事件、場景相連結,而使之成為一個整體,凸顯了全篇的冒險精神特質。

而做為一篇具通俗娛樂色彩的冒險小說,李逸濤〈蠻花記〉並不只是藉著異地異鄉的地理空間想像,來達到陌生化讀者的想像樂趣而已,仔細閱讀全文,可以體會更多言外之意。小說的主角林瑞,在這趟臺灣恆春的冒險之旅中,使他對人性、愛情皆歷經了波折,最終通過考驗,而變得成熟,所以全文中也流露著作品主角對自我的發現與人的個性意識的覺醒;同樣地,奇美從矜持、淡漠,到體會惺惺相惜的真愛,而勇於為愛犧牲奉獻,這也是愛情真諦的掘發與見證。是以,〈蠻花記〉的冒險敘事特質,非僅於地理之奇、文化之異,也在於彰顯愛情之路的險絕,同樣要全力面對,才能實現自我,滿足自身慾望。

漢族優位視域

其次,在這段冒險歷程中,李逸濤筆下人物除阿瑞的正面涉險外,能夠協助阿瑞抗敵的莫過於王太太、俠姑與杜雲娥等女性了,其中又以王太太最為英勇過人。小說中的王太太,年近中年,平日向佛虔誠,但精於武術與用銃,鄰近蕃社皆對其敬畏有加;相較於王太太的英姿勃勃,妙算神機,阿瑞則顯得莽撞無能,故屢陷困境,常常需要仰賴王太太的周旋、解救,甚至最終也因其人巧妙用計,先離間各蕃社使自暴衝突在前,繼之合朱神劍、官兵、平埔蕃之力於後,又面授阿瑞及奇美機宜而促成大事。此外,即使如俠姑或杜雲娥之流,在與蕃族相對峙時,也顯得較諸阿瑞有勇有謀,面不改色;何以在此一冒險小說中,男主角阿瑞雖有冒險性格,但衝破重重難關的能力卻遠遠不及這些矯健女子,那麼顯然「性別問題」的重新翻轉與看待,也是本篇小說的耐人玩味處,頗有在現代建構新女性形象之意味。

其次,在這段冒險歷程中,李逸濤筆下人物除阿瑞的正面涉險外,能夠協助阿瑞抗敵的莫過於王太太、俠姑與杜雲娥等女性了,其中又以王太太最為英勇過人。小說中的王太太,年近中年,平日向佛虔誠,但精於武術與用銃,鄰近蕃社皆對其敬畏有加;相較於王太太的英姿勃勃,妙算神機,阿瑞則顯得莽撞無能,故屢陷困境,常常需要仰賴王太太的周旋、解救,甚至最終也因其人巧妙用計,先離間各蕃社使自暴衝突在前,繼之合朱神劍、官兵、平埔蕃之力於後,又面授阿瑞及奇美機宜而促成大事。此外,即使如俠姑或杜雲娥之流,在與蕃族相對峙時,也顯得較諸阿瑞有勇有謀,面不改色;何以在此一冒險小說中,男主角阿瑞雖有冒險性格,但衝破重重難關的能力卻遠遠不及這些矯健女子,那麼顯然「性別問題」的重新翻轉與看待,也是本篇小說的耐人玩味處,頗有在現代建構新女性形象之意味。

再者,在具新意的性別視野之外,從本文全力著墨於冒險敘事來看,無疑有意鼓勵世人勇於追求冒險犯難的英雄行為,甚而從中脫離原有社會關係,進而體悟出新的自我的人生意義,而這自然有利於個人主義之開拓。只是,小說未能就此多所開展與深化,因此文中航海冒險敘事,或離家犯難的書寫,終究更流於通俗性奇異際遇的寄託了。更何況,這部冒險作品,較多篇幅是描寫林瑞在恆春一帶的眾蕃社領土中逃亡的故事,而如同〈蠻花記〉題目所標誌的蕃社的野蠻形象,文中遂更突出了漢族優位視域,全文主軸幾乎就是一部清朝官兵討伐/征服南臺灣原住民的軍事行動史,則如此通俗娛樂小說的外衣下,是否會暗藏著某種帝國主義特質的文學生產,甚而遙相呼應於當時日人的理番政策?對此可就小說中所獨具的蕃情書寫進行闡述與連結。

原住民書寫對比原漢差異

事實上,冒險敘事的得以展開,有一關鍵點是來自於自我與他者邊界的成立,當主角進入自己所不瞭解的空間,或接觸不同的風俗民情時,便油然而生一種「異」的感覺,此一感覺既可用來表示自己所不瞭解的一切;但同時,「異」也表示用自己的標準價值去衡量自己所不瞭解的人、事、物、地點等。於是,「陌生感」亦同時存在,它代表了一種態度。正因為「異」與「陌生感」,小說所營造的冒險敘事才能顯得新奇、刺激而有趣,故李逸濤〈蠻花記〉中所孕育出的新想像異域,主要鎖定在臺灣恆春地區的原住民場域上,而故事發生的時間則設定為清末之際,則如此對於在大正初期以臺灣漢人或日人為主要讀者群的《臺灣日日新報》閱報者而言,清末與南臺灣原住民場域便構成了時間、空間的距離,在在足以使讀者們產生極大的「異」與「陌生感」,而這種感覺結構也是促進小說的娛樂通俗性更為強烈的重要原因所在。

正由於渺遠的時間感,本就有著難以臆測的特質,對於往事便更充滿飄渺不定,為使讀者不至茫然無所邊際,李逸濤刻意在文中道出阿瑞的冒險時間是在「牡丹社事件」之後,由於此事是日、臺讀者皆十分熟悉的重要歷史事件,因此有助於明確化本文故事的時間背景,也可增添小說的真實色彩,不至於因為情節虛構而成為空想虛幻的文本。另外,在「異」的空間上,李逸濤除了地形、地貌、植物的描述外,主要是選擇大量蕃情的描摹去製造通篇小說的「陌生感」。他描寫了恆春一帶原住民的若干奇風異俗或特殊事物,如(十八)中敘及「蕃鏢」,「蓋其鏢以長竹為之,盡通其節,而貯水于竹中,遇渴時則取而飲也」;(四十七)言及「蕃俗,逃叛者殺無赦」;(六十六)記敘墓上小屋的情景,「蓋其蕃俗人死新葬,必搆小屋於其墓上,以蔽風雨,壞則不復搆矣。」;(百之十三)紀錄「托篙」活動,「乃以草環擲空際,以長篙仰托之,篙中於環者為采,此為其蕃最流行之技。」;(百之十四)寫及加芝來社的加里為示愛於杜雲娥,竟往來各樹上,矯捷若猿,並不時發出清亮歌聲,原來「蕃俗尚武勇,未娶之少年,遇有所愛之女子,不問何地,必演其驚人之絕技,以示勇而取悅。」小說中一連串蕃俗事物的展示,顯現了漢、蕃的「差異」。不過,「差異」的存在,不止於製造「異」的情趣或奇特的新鮮感,更在通俗性「奇」、「軼」特質之外,顯豁了漢/蕃間自我與他者的文化位階差異。

正由於渺遠的時間感,本就有著難以臆測的特質,對於往事便更充滿飄渺不定,為使讀者不至茫然無所邊際,李逸濤刻意在文中道出阿瑞的冒險時間是在「牡丹社事件」之後,由於此事是日、臺讀者皆十分熟悉的重要歷史事件,因此有助於明確化本文故事的時間背景,也可增添小說的真實色彩,不至於因為情節虛構而成為空想虛幻的文本。另外,在「異」的空間上,李逸濤除了地形、地貌、植物的描述外,主要是選擇大量蕃情的描摹去製造通篇小說的「陌生感」。他描寫了恆春一帶原住民的若干奇風異俗或特殊事物,如(十八)中敘及「蕃鏢」,「蓋其鏢以長竹為之,盡通其節,而貯水于竹中,遇渴時則取而飲也」;(四十七)言及「蕃俗,逃叛者殺無赦」;(六十六)記敘墓上小屋的情景,「蓋其蕃俗人死新葬,必搆小屋於其墓上,以蔽風雨,壞則不復搆矣。」;(百之十三)紀錄「托篙」活動,「乃以草環擲空際,以長篙仰托之,篙中於環者為采,此為其蕃最流行之技。」;(百之十四)寫及加芝來社的加里為示愛於杜雲娥,竟往來各樹上,矯捷若猿,並不時發出清亮歌聲,原來「蕃俗尚武勇,未娶之少年,遇有所愛之女子,不問何地,必演其驚人之絕技,以示勇而取悅。」小說中一連串蕃俗事物的展示,顯現了漢、蕃的「差異」。不過,「差異」的存在,不止於製造「異」的情趣或奇特的新鮮感,更在通俗性「奇」、「軼」特質之外,顯豁了漢/蕃間自我與他者的文化位階差異。

負面特質與刻板形象

就此,從小說語境來看,文中有關原住民事物的書寫,乃是銜承南洋荒島/食人獸的冒險敘事而來,因此在李氏的潛意識中,原住民場域有著被類比化的傾向,故相關蕃人事物的勾勒,實際也會存在著特殊目的。以文中蕃人而言,諸社土目或土目子侄,如幾位重要男性原住民杜格、加勞、加里等,常是勇武好鬥者,且幾乎是衝動、莽撞、嗜殺、噬血的形象,故文中不時可見諸社交鋒作戰,或偷襲、馘首的血腥場面;其次,原住民的男性也被定型為好色者流,奇美與杜雲娥是多人覬覦窺伺的對象;再者,這些男性,也極易因王太太或朱神劍等人的巧言說服、施計離間,便為其所用,或彼此嫌隙互鬥,故智力顯然不高。易言之,李逸濤筆下的主要原住民男性,往往呈顯負面的人格特質。

至於文中的蕃女,除奇美外,繼母馬丹為逞私心棄女不顧的行徑,若較諸阿收以外的漢人女性幾乎都被塑造為「好人」的情形,頗為大相逕庭。而即使以奇美而言,李逸濤在肯定其人的「節烈」之風外,也措意於其服飾、裝扮與風情的展現,如(十八)所記:

已乃見一蕃女踏月而來,辮髮纏頭,上插雞毛,長二寸許,隨風搖動,狀若簪花,珠金抹額,光彩可鑑。上體著對襟短衫,下體則短裙覆纔及膝。年約十六、七,豔若桃李,潤于珠玉,其秀魅入骨,直與月華相映射。似此天生麗質,雖漢女中所見亦罕,不圖于此遇之,不覺神為之奪。

通俗怪奇中的本位意識

由於奇美的特異情調,使其渾身散發了獨具的吸引力,不僅阿瑞為之神迷,其實也意在供給閱讀者無限的情色想像。這樣的麗人,成為蕃族與漢人阿瑞所欲角逐、追求的標的物,但最終只有漢族阿瑞能擊敗其他蕃人,成功擄獲奇美的人與心。何以定然是阿瑞才能贏得美人芳心呢?作者隱含的漢族至上的優越意識不言可喻。而當奇美欲嫁阿瑞時,(百之十二)又記載如斯景象:

由於奇美的特異情調,使其渾身散發了獨具的吸引力,不僅阿瑞為之神迷,其實也意在供給閱讀者無限的情色想像。這樣的麗人,成為蕃族與漢人阿瑞所欲角逐、追求的標的物,但最終只有漢族阿瑞能擊敗其他蕃人,成功擄獲奇美的人與心。何以定然是阿瑞才能贏得美人芳心呢?作者隱含的漢族至上的優越意識不言可喻。而當奇美欲嫁阿瑞時,(百之十二)又記載如斯景象:

奇美衣服甚麗都,蒙首一帕長尺許,亦略如漢制,唯足不著履,未脫蠻風,然其滑澤無纖塵,若娟娟之蓮蕊,殊不戀也。

此處頗有意淫興味,蕃女奇美的身體成為窺視對象,李逸濤再次利用蕃女的身體書寫,聚合眾人的目光。唯,不止於對蕃族身體的好奇與想像,李氏有時則更採用直接揭示漢族的優越性的宣告方式,他寫到阿瑞於奇美死後喪禮上悲號不已的哀痛景象,便斷言「乃知漢人種之鍾情,過蕃族中遠也。」(百廿五)這是相較蕃族「情」性後的優劣評斷。

綜合上述,吾人可以發現,〈蠻花記〉中的原住民形象,其男性或被否定對待,其女性或被負面化或意淫化,箇中的身體書寫存有種族視域的差異對待現象,故李逸濤建立在「異」的感覺結構之上的蕃情敘事,在企圖增益小說的通俗怪奇新異與陌生趣味之餘,卻反倒強烈突出了其人的漢族本位意識。(本文作者為國立臺灣大學臺灣文學研究所教授)