一、清領時期部落均勢分布

約1840年(道光20),噶瑪蘭人在宜蘭的土地漸被漢籍移民誘騙、侵占而流失,噶瑪蘭大社「加禮宛社」為主體的噶瑪蘭人,開始大量乘坐竹筏南下花蓮。其中為數最多的一批,由花蓮的美崙溪口登陸,來到今日新城鄉的花蓮機場附近,當時稱為「加禮宛」,就在今新城鄉嘉里村境內建立了6個社,分別名為「加禮宛」、「竹仔林」、「武暖」、「瑤歌」、「七結仔」、「談仔秉」,並以大社之名「加禮宛」為其統稱。史料記載,加禮宛六社在同治年間就成為奇萊平原上的強勢族群。

花蓮奇萊平原,原來就有住民。在清朝的統治上,仍以收陸餉(番社餉)的區域部落集稱籠統地和其他社蓋稱為九社。花蓮一帶的聚落,管轄概念停留在一個輸餉的單位的集稱(註1。牡丹社事件之後,沈葆楨來台「開山撫番」開通臺灣北、中、南山路,以招徠墾民加速臺灣後山之開發。1875年(光緒元)羅大春的《臺灣海防並開山日記》,將東部花蓮地區的住民通稱為「奇萊平埔之番」,並以居鯉浪港之北者「統名曰加禮宛社」,居鯉浪港之南者「統名曰南勢番(註2」。花蓮平原地帶的番社,清朝統治勢力的深入,頭目及其月銀津貼、家戶人口、社餉等,於地方志皆有清楚之紀錄。

1878年(光緒4),加禮宛社因為清軍進駐屢次勒派索詐,漢人勢力尾隨而至,為了與漢人作生存競爭,乃和當時的竹窩宛社(撒奇萊雅人)聯手,與縱容漢人奪取族人土地的清軍隊抗。在「加禮宛社之役」中屬南勢番的七腳川社(阿美族人)協助清廷,阻絕木瓜番(太魯閣族人)使之無法與加禮宛社眾聯絡,並截殺巾老耶(薩奇萊雅)敗竄之人。事平之後,清廷對七腳川社全社出力,致贈銀、帛優予獎賞,該社也因此得以向北擴張土地。

圖1:清代奇萊平原各社地圖。/資料來源:雍正八年(1730)《海國聞見錄》「雍正聞見錄臺灣後山圖」。

二、加禮宛事件後噶瑪蘭人深入阿美族領域

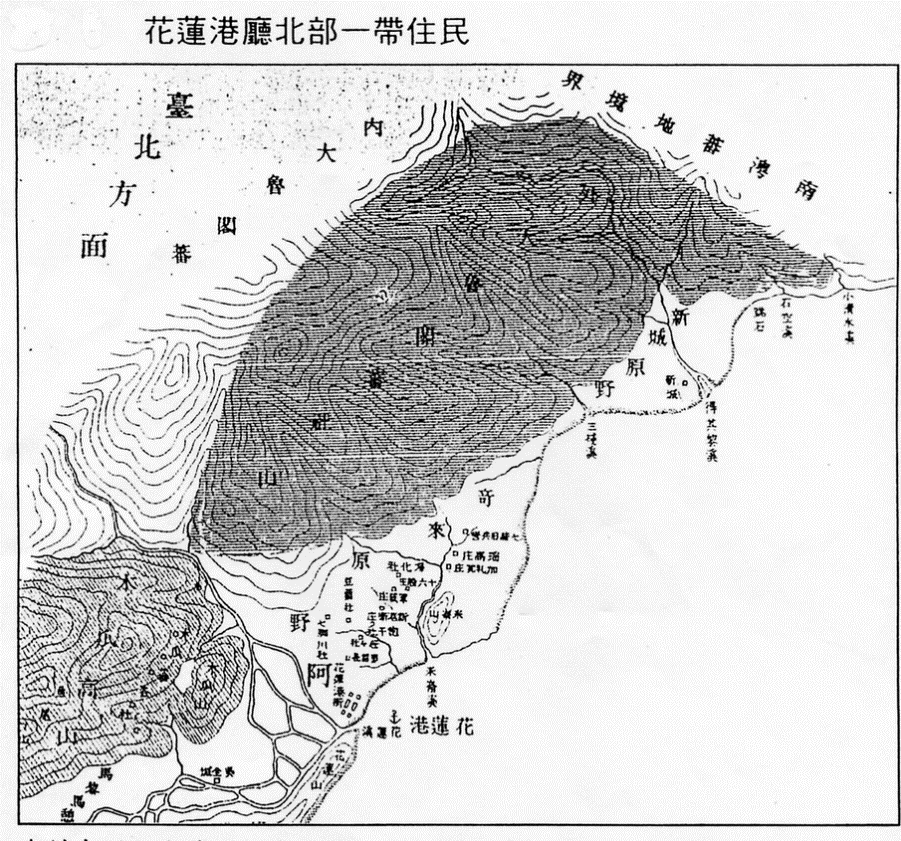

加禮宛因抗清失敗遭到遷社,戰敗後,勢力衰微,甚至遷居於更南方秀姑巒溪出海口一帶(註3。而七腳川社則跨過七腳川溪,勢力向北推展。以當時各社之間經常因為生存空間之利害關係處在緊張對峙的狀態,七腳川社協助清政府,可以說是該社為自身利益考量而採取的行動,藉由清政府統治勢力擴張該社,北推進新城鄉並佔有七腳川溪上游。從明治三十三年(1900)所繪製之地圖來看,七腳川社佔據了奇萊平原大半的土地,今日鐵路以西幾乎是該社之地。

圖2:花蓮港廳北部一帶住民。/資料來源:臺灣總督府民政部殖產課,《臺東殖民地豫察報文》,明治33年。

戰敗後,加禮宛事件後噶瑪蘭人深入阿美族領域,加禮宛社人流放至光復的太巴塱馬佛、鎮平(光復鄉大全村)及打馬煙(瑞穗鄉瑞北村)一帶,部份則逃離至豐濱鄉磯崎、新社、石梯坪、靜浦、立德與臺東的樟原等地。日本時代初期,《臺東殖民地豫察報文》所記載,在今花蓮市郊的十六股(國強里)、三仙河(今花蓮市國富里、國強里、國慶里)、新港街(今花蓮市大同市場一帶)、花蓮港街(吉安鄉南埔)等地,有三十餘戶150位左右的加禮宛人居住。但到日本時代初期時,花蓮縱谷地區除馬佛外,已不見加禮宛人的蹤影。今光復鄉大富村東邊海岸山脈山麓地方有地名為「家來灣」(Kaliawan),而大富舊地名是「加禮灣」,有人認為可能是因加禮宛人曾停留於此而有之地名。

1878年加禮宛事件之後,遷移至花東地區的噶瑪蘭族後裔,依附在阿美族之中,維持著小規模的人口聚集,以及持守族群傳統,因而保留噶瑪蘭族的族群意識。在東海岸的噶瑪蘭人和阿美族人之間,兩族之間的生活領域各族社彼此很有秩序地交錯排列,其逃亡或南遷,以遷往南方海岸平原最遠到新港(成功)以北,其間自磯崎起至新社、豐濱、立德、石梯、港口、靜埔、大峰峰、樟原、南溪、三間、長濱、崎腳、田組、永福、南竹湖、南掃別、竹湖、寧埔、石雨傘、美山、白守蓮和新港街等聚落,皆交錯在阿美族的聚落之間。

噶瑪蘭族人與其他族的互動,往昔於日常生活中對各族之稱呼中自有評價,和做為與他族關係之區辨。以花東海岸線上的噶瑪蘭族人為例,福佬人稱為Busus,在族語的意涵中代表為人奸巧,工於算計,要多加防範;客家人是PaRin,即木頭的意思,指客家人個性樸實耿直、工作勤勉但生性自私;阿美族為Kizaya,是與噶瑪蘭族人關係最為密切的原住民族,生活水平較噶瑪蘭族人低;外省人(quwiR)的稱法則是沿用福佬語「外省仔」或「老芋仔」,他們雖為人老實,一旦有利害關係,會向有關當局密告,屬城府深的一群人(註4。對於光復的阿美族人則稱之為「meRawit」掛耳垂之意。

對外族雖有輕蔑的稱法,但無損於彼此互動關係。實際在與各族溝通時,本族人明顯為了生存學習了外族語言以作為溝通,除保持了原有的母語,也學會了福佬話、阿美族語、客家語、國語,以方便跟各族交際溝通之用。1965年阮昌銳在花東海岸的田野調查指出:「噶瑪蘭人多能說出數個語言,如噶瑪蘭語、阿美語、閩南語、日語,以及國語。」(阮昌銳,1965:53)。

噶瑪蘭人自稱自己為「人」,而稱阿美族為「番」。從噶瑪蘭族對自己的稱呼「bwusu」中,也可以看到對其他原住民族的優越感:「以前噶瑪蘭就是一半閩南人的意思,要改成平地山胞,身分就是山胞,那時候我們改成平地山胞,他們(今嘉里附近的族人)就說怎麼那麼笨,我們噶瑪蘭是bwusu意思是一半是平地人,你們那麼笨要改成平地山胞,變成山胞你們很笨哪!就是變成番哪!(註5」過去學者認為這是認同污名化的現象:面對漢人,自稱為「番」;但面對泰雅人與阿美人等其他原住民族群,則視他們為「番」,自己則為「半人番」(江孟芳1997:60-63;張宗智1994),這種對他者的分類及詮釋,同時塑模了族內的認同意識。

噶瑪蘭部落中,以花蓮縣豐濱鄉的新社最具規模。噶瑪蘭族人陳仁愛家族據稱是最早來到新社,其口述中也可以窺見早期噶瑪蘭族與阿美族人的互動。陳姓家族是在加禮宛事件之前來到新社,噶瑪蘭人來的時候,阿美族人已經在此居住。

「我們新社這裡有阿美族人的地,我們噶瑪蘭利用陷阱趕走的。先把竹子削尖,在地上做陷阱,讓他們受傷,趕走了阿美族人,阿美族往南,還有往西逃走,(曾經有對抗過)所以是ala(敵人)。(註6」新社陳姓家族與阿美族交戰對抗後,沒有阿美族人再回來。今日的阿美族人或其他民族是後來經過一段很長的時間,才又慢慢地遷來此處或是通婚而留下的。

現在新社村並非全是噶瑪蘭族的居地,其中僅新豐、小湖、新社、新莊為噶瑪蘭族人的聚落;北邊的復興是阿美族的部落,居民以太巴塱社阿美族為主;南邊的東興為撒奇萊雅族及阿美族聚居而成的部落;更南端還有一個形成於民國五十年代的富光聚落,為中南部八七水災之閩南籍難民所集聚。可知噶瑪蘭人在加禮宛事件後,生活環境與阿美族人的聚落鄰近交錯各自發展。

三、物質和文化相互影響

加禮宛事件前噶瑪蘭人與撒奇萊雅族生活圈密切,加禮宛事件後流散到阿美族分布的區域與阿美族人互動密切。圍繞在加禮宛社四周圍的族群,南勢阿美族七社主要居住在奇萊平原地區,太魯閣群位於北方山區,南面則為南勢七社。各族群在擴展領域時,不免與其他族群產生空間上的糾隔和利害衝突。日治時期,將東部地區一帶的各個社群其進化程度依序為:加禮宛、平埔、卑南、阿美、排灣、布農、木瓜、太魯閣(註7。

噶瑪蘭族早在清朝便開始離開宜蘭往南遷移,但是到日本統治時期為止,約70─80年間,以民族內婚為主,語言與民俗多能保留,民族意識清晰強烈。雖然與阿美族通婚早在日治時期已經開始,憑藉族人的宗教祭典和歲時祭儀特殊,噶瑪蘭族的血緣意識自是堅定。

生活和飲食習慣是噶瑪蘭人分辨我族與他族的另一個方法,噶瑪蘭人認為他們生食的習慣不同於外族,比其他民族更懂得飲食。文獻中曾記載噶瑪蘭人好生食。「所食者生蟹、烏魚,略加以鹽,活嚼生吞,相對驩甚」(黃淑璥1957:140)。噶瑪蘭族除以稻糧為主食,因臨海之故,各式漁產如醃鹹魚、海膽、海參、各類海菜海螺為族人家居宴客常見菜餚,此外,族人好食野菜,其平日採集之山菜及海菜達八十多種,其特有生菜料理,如青苔拌鹽等是他族所沒有的(註8。平日祭典活動如海祭,族人共食,分配烹煮,用竹筒、檳榔葉柄裝盛飲料食物,並以手抓取食物。此外,糯米在噶瑪蘭祭儀慶典及日常生活中為不可少之元素,族人釀酒慣習於文獻中可見一斑:「樹藝稻穀,約供一歲口食,并釀用而已。……其酒用糯米,每口各抓一把,用津液嚼碎入甕,俟隔夜發氣成酒,然後沃以清水」」(陳淑均1963:227)。

從立德陳夏梅女士的觀點,更可以感受噶瑪蘭人和鄰近民族相比之下,在生活條件上的優越:

我從小住立德,後來嫁到新社。我曾經擔任5任(20年)鄉里代表,不當代表後在石梯港賣魚。Amis住的房間是大通舖,無隔間;噶瑪蘭的房間有隔間。Amis和噶瑪蘭的音樂差很多,噶瑪蘭的歌較悲情,有樂器,如笛子、口簧琴,現在已經都沒有了,很想再恢復。我們兩族習俗不同,如吃、煮的習慣不同。很多東西是Amis向噶瑪蘭族學來的,如生魚板、醃菜,Amis原本不敢生吃,但現在敢吃了。

噶瑪蘭族與阿美族生活上的互動,從食物或物資上的交流,也看出噶瑪蘭物質上富裕和充足,吸引阿美族人與之往來:

我以前在立德念書要去豐濱,大約走40分鐘,打赤腳,中午就是帶去的便當。如過遇到下雨,就穿上雨衣用labi(輪鞭草)做的。大家一起上學、放學,認識很多阿美族人、閩南人。閩南人念書方面很傑出。靜浦的人買東西會經過立德,那些人會認識是因為他們走路走到中午剛好在立德,會在立德休息一下再去豐濱。每次過年的時候經過我們立德,因為我們有做年糕,會切年糕招待他們,也有的因此認識結婚(註9。

在生活技能上,噶瑪蘭族人認為且強調自己尋找食用植物、海生魚貝類的本領優於阿美人許多。1965年阮昌銳田野調查,今日豐濱鄉境內的噶瑪蘭人與阿美人關係良好,據說過去此地阿美族人只會抓河魚而不會抓海魚,噶瑪蘭人便教會阿美族人並一起去抓魚。今日這種友好的關係更顯示在海祭舉辦上,2016年4月30日和5月1日分別是立德部落和豐濱阿美族人的海祭,雙方長期以來以mipaliu(互助)的方式支援船隻提供所捕撈的漁獲(註10,作為海祭宴客之用,使對方部落的海祭能順利舉行,並且互相邀請參加對方海祭的餐宴。

噶瑪蘭人認為阿美族人學習他們的生活習慣,雖然意識上自覺文化優於鄰近民族,但長期族群互動下,實際上受阿美族文化影響很深,如語彙借用或混用、仿效歌謠或舞步。新社村的噶瑪蘭人亦舉行「豐年節」的活動,此活動約於1990年初期開始,活動的形式接近阿美族形式,但內容與意義不同;1987年復振白底滾黑邊的噶瑪蘭族「漢式」服飾,作為「豐濱之夜」kisaiz(女性成巫儀式)展演的服飾,才開始有所謂的傳統服飾,最初青年男女則常見穿著鮮豔阿美族服飾。祭典內容除本族特色例如祭祖、下海捕魚,但整體上與阿美族的豐年祭的男子年齡階級制度、組織、程序很接近。

四、社會組織相似而相互包容

噶瑪蘭族與撒奇萊雅族在面對加禮宛事件後所導致的強制遷徙時,運用什麼策略,來延續族群生命?陳逸君的研究調查指出是噶瑪蘭族、撒奇萊雅族與阿美族皆有之入贅婚俗,加上三族相似的親屬關係、家庭制度與社會組織,增加了三族彼此包容接受的可能性。特別是「招郎」(或招婿)的婚姻制度,立即性的勞動力、生產力及防禦力,使噶瑪蘭族與撒奇萊雅族在修復原漢衝突後的折損之際,同時,又能與鄰近的阿美族建立友誼關係(陳逸君,2010:87-88)。

噶瑪蘭族人自視較擅長於水稻耕作與編織工藝,生產技術和生活技能優於阿美族,生活自然比阿美族人進步寬裕,當稻作需要大量人力時,噶瑪蘭族人也會雇用阿美族(Kizaya)傭工。根據新社部落大地主陳仁愛的說法,噶瑪蘭人來之後阿美族人被趕跑,所以開墾的土地就成為他們家族所有(註11,後來遷移來到新社的阿美族人受雇於噶瑪蘭人當工人:

阿美族原來不住這裡(指現在新社村的阿美族人),現在的東興部落,分兩個系一個是奇美系,一個是成功系,還有一個是美山系,只有在山裡部落是兩大系統南富村太巴塱,還有一個系統是瑞穗的。所以有人是從富野,也有人是從太巴塱來的。他們是遷徙過來的,我媽媽(陳仁愛)很清楚,她的長工有7、8個人(指阿美族人來工作)(註12。

噶瑪蘭人雖然與阿美族是資源競爭下敵對關係,但是從日治時期戶籍謄本已可以看到配偶欄上註記為「生」的還不少。新社部落最早一批遷移至新社的噶瑪蘭人陳仁愛女士的兒子陳宗祥提到:

我的爸爸是老師是太巴塱族人,以前阿美族人稱我們是kaliyauwan,就是輕蔑藐視的稱法,我們稱他們為meRawit。我們稱之為掛耳垂,也就是說他們稱我們為噶瑪蘭人,我們稱他們為阿美族(這兩個名稱是兩族給對方的稱呼)(註13。

噶瑪蘭人到新社之後,婚配的對象很多是以阿美族為對象,陳仁愛女士結婚時先生的家族極力反對,表示當時跨族通婚還是有阻力。立德部落耆老們的看法是,噶瑪蘭的男性普遍不願意婚入到阿美族人家,但是阿美族的男性在日治時期起,已有很多的例子婚入到噶瑪蘭女方家。噶瑪蘭女性不願婚入到阿美族的原因,據口述是因為宗教和飲食習慣不同所致,部分與當時母系社會制度土地和財產繼承有關。戰後阿美族的女性嫁入噶瑪蘭的例子漸漸增加,應該與戰後逐漸採父系繼承,認為阿美族女子嫁過來,是跟隨噶瑪蘭的風俗,而沒有特別排斥。

身處在阿美族居多數的東海岸,噶瑪蘭人學會阿美語之外,正名之前的祭典明顯受其影響。豐濱鄉主要居住屬中部阿美的「海岸阿美」,阿美族人口比例在90%以上。由於身處在阿美族居多數的地區,噶瑪蘭族人的發展不免受到阿美族人之影響。豐濱村中的立德部落則為噶瑪蘭族人集中居住之處。立德部落位於豐濱村南邊,是新社以外,噶瑪蘭人主要的聚居地之一,臨近的阿美族人稱此地為「Kudic」,即「皮膚病」的意思。康培德指出立德受近年來盛行的阿美族豐年祭影響,自1980年代起,亦舉辦豐年祭(康培德,2005:84-85)。

噶瑪蘭人無論是19世紀住在加禮宛社時,或是21世紀位在新社、立德一帶的歷史、社會文化,因為生活環境緊密接觸,受到鄰近阿美族、撒奇萊雅族往來和通婚等影響,今日文化表現上也含有這兩族因子,其民族和文化相互滋養之下而能繼續發展至今。