凝視下的破口:鳥居龍藏的台灣原住民攝影中之違抗面孔

老照片講古

第34期

2017/10

文/梁廷毓

梁廷毓

梁廷毓

漢族/現就讀國立台北藝術大學,藝術跨領域研究所

關注差異的檔案實踐方法,目前的研究項目著重於歷史檔案與影像的探討。

凝視下的破口:鳥居龍藏的台灣原住民攝影中之違抗面孔

一、前言

在日本殖民台灣的第二年,鳥居龍藏於1896年到1900年之間,曾四次來台進行調查,並拍攝了為數不少的原住民影像,此舉被視為台灣歷史上第一次進行系統性的原住民田野調查。鳥居龍藏的著作、相關研究與文獻已漸趨完備,在此不再贅述。以往的討論,大多是由殖民的歷史脈絡,以及對殖民地的知識建構與治理目的、拍攝者與被攝者之間的權力關係去討論殖民權力、壓迫、支配與帝國之眼的凝視問題。但是,重新探究這些照片時,筆者在意的是照片中的人如何面對拍攝,以及拍攝的時刻。被拍攝者種種細微的動作、面孔的神情、姿勢,例如有些照片中的人,呈現出不直視鏡頭,或是身體晃動沒有靜止、瞪著鏡頭、掩面而笑等等,這些被攝者的反應究竟有何涵義,是筆者想去探究的。

本文擬在鳥居龍藏這批人類學攝影之中,從講求精確的人種測定影像、到當時拍攝技術的問題,探究照片中原住民的樣態與面對拍攝的反應,並將其置於殖民的權力脈絡下,重新思考並鬆動拍攝者與被攝者的關係,提出影像中被攝者的能動性。因此,本文著重的是對於影像的再觀看、再詮釋,同時試圖逃脫殖民者給出的文字描述,以及現有的批判論述,回到一個生命形式、本體的影像閱讀。然而,對於這些無法言明的面孔,筆者無意給出任何的結論,也無力給出真相。所進行的是將影像重新問題化,以及進行辯證性的闡述,藉此探究被攝者在拍攝當下所呈現的複雜反應,並嘗試給出差異的影像史、影像分析之觀點。

二、殖民脈絡下的人類學攝影

關於身體、檔案與權力的關係,從19世紀開始,伴隨著西方帝國主義的殖民擴張,肖像、測量式的照片漸漸出現於人類學對殖民地、原始部落的調查。對於被殖民地居民來說,肖像式攝影在殖民地的出現,標誌著帝國主義對於異族身體的凝視與支配慾望,這可以理解為對於「異種」、「他者」或是「非人」的觀看,以上對下的目光標定出社會、文化、身體的差異,這種權力關係背後預設的即是社會達爾文主義的教條:落後與低等人們是需要被觀察與教化的。

殖民時期對原住民的風俗、語言、慣習的分類範疇往往是依據國家利益來建構的。從取材到知識生產,是一個認識論到建構論的過程,它並非儲存著過去的事實,而是透過對他者的身體區辨、分析,達到對殖民地控制、管理的目的。而影像與檔案除了用以建構一套管理系統,也是用以建構歷史的必要工具。更確切的說,1839年之後的歷史形塑與影像有著緊密嵌結的關係,攝影技術被發明之後,讓沒有被寫入歷史的人「攝入」歷史。

既然攝影技術也作為殖民地治理的方法,那麼所蒐羅的影像必然欲求精析、清楚、以便掌握一切細節,去除掉被攝者任何無關的臉部表情與身體姿勢,使影像中的人,成為殖民凝視與宰制下的身體,並透過呆直的群像排列與肖像照所呈現,每個被攝入的臉孔或身體,都是無人稱的。我們在閱讀鳥居龍藏所拍攝的照片時,大部份呈現的是非常精確的體質測量影像,正、側面半身與正、側面全身,或四分之三側面,人的面孔與身體被完整清晰的捕捉起來。

「最普遍的區辨方式是透過活體測量,觀察項目包括髮型,髮色、眼色,眼形、雙眼皮、鼻樑形、 鼻底面形、膜唇厚度、上唇框廓線、耳尖形、耳垂形等。測量項目分為頭部與體部,頭部包括頭 長、頭寬、面高、面寬、鼻長、鼻寬、口寬等,並藉此計算各項頭型比例值,體部包括體高、軀 幹高、骨盆寬、胸圍、上肢長、下肢長等。並藉此計算各項體型比值。除此之外還有血型、頭髮 毛渦、掌指足紋路等…」(註1)

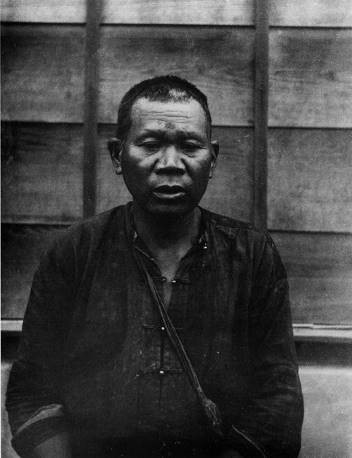

圖1,左。鳥居龍藏。1896-1900 年間拍攝。圖/轉載自「東京大學綜合研究資料館標本資料報告,第 18 號,1990」(整理番號 87,寫真番號 7492)

圖2,中。鳥居龍藏。1896-1900 年間拍攝。圖/轉載自「東京大學綜合研究資料館標本資料報告,第18號,1990」(整理番號88,寫真番號7494)

圖3,右。鳥居龍藏。1896-1900年間拍攝。圖/轉載自「東京大學綜合研究資料館標本資料報告,第18號,1990」(整理番號86,寫真番號7495)

一方面,被殖民帝國所歸檔的影像資料本身需要具有高度的「可辨識性」,與標本無異,殖民之眼要明晰的呈現他者為何物何種,並加以科學化的分類,甚至精確至臉部面貌的比例與鼻樑的角度測量。而在影像的形式上,被攝者往往被置入在空白的背景之中,使影像呈現一個無地方感的地點,被攝者被迫剝離出原本的生活場域,而這是被帝國強加、暴力的觀看,一種「被罪犯化」的大頭肖像照。

另一方面,從時間的角度,在殖民視角下所建立的影像檔案中,被攝物、被攝者在歷史時間裡凍結、停留的那一刻,因為已經沒有其他視角的檔案來佐證其之後生命的存在。在這個意義下,當生命藉由影像被固定在歷史裡的同時,這些照片中的人、停留在殖民史中的影像,被拍攝瞬間的定影,即是生前最後一張身影。也可以說是讓死亡提前到來、使生命提前結束的影像。在殖民影像的歷史裡,殖民者有權決定生命要以何種面貌、形式被放置到歷史中,以及要以何種死亡的樣態被存留。

雖然,殖民者透過體質測定、知識生產來進一步的管理殖民地人民,使其安於其位,以利統治,但是這種權力凝視的過程也可能面臨被殖地人民「不服從」的挑戰。其中,鳥居龍藏所拍的原住民攝影裡面,就有不少難人尋味的例子,照片中的拍攝者與被攝者之間地關係不是穩固的,在被攝者那裡,是一種試圖周旋、違抗、不配合的「人」,而非殖民主所設想的、去人化的、標本化的物。

二、影像的裂隙

筆者認為當前在處理歷史資料時,往往過於快速地指出大歷史敘事背後的結構與權力者,以便嫁接一種權力批判的論述模式,同時,因為歷史學科研究範疇與方法上的特性,大多數的研究並不會仔細的閱讀一張照片,而是直接從殖民的歷史脈絡去闡釋影像的意義,去陳述影像生產背後的運作機制。另外,在討論殖民時期的人類學影像時,一般皆從殖民者、拍攝者的角度談論殖民脈絡下人類學攝影中的身體政治,去論述一張張看似客觀的影像,背後如何隱含了對於他者的視角與文化形塑的意圖,並如何呈現複雜的權力關係與視覺運作,可是卻鮮少從拍攝者所拍的照片中,細究被拍攝者的面孔、神情與身體姿態,是否真的完全符合殖民者所要求的那樣,還是其中有耐人尋味之處、有些許的抵抗?

仔細探究鳥居龍藏所拍攝的照片,除了精準無誤的體質測量,其他大致上可以看出幾種樣態,有些人在照片中呈現出不直視鏡頭,或是身體晃動沒有靜止等待定影、瞪著鏡頭、掩面等等的動作。筆者認為,唯有去談出影像中複雜的訊息,從這些已知的照片中看到尚未被發現的人,從看似被人類學研究「處理完」的影像材料中,與已經有穩固論述的博物館的知識檔案架構中,重新挖掘這些被探討殖民影像的學術文獻所忽視的面孔、以及這些在二元(攝影者與被攝者)權力批判論述下所犧牲和排除掉的複雜狀態。

當然,這並不是對於族群的再分類,而是針對殖民時期人類學者進行族群分類的「反分類」,從被攝者的眼神、情狀,挖掘出迴異於科學分析式的影像研究路徑。

(一)瞪視者

圖4至圖6這三張照片中的人在瞪著鏡頭,而攝影機也捕捉到了「瞪視」的當下。觀者的疑問也許是,為何被攝者在照相的時刻,眼睛要突然瞪大?他的這個舉止是在表達甚麼?「瞪」的動作究竟意味著甚麼?眾所周知,在傳統西方布爾喬亞式的肖像攝影裡,被攝者必然會意識到正被注視拍攝,所以也盡可能表現理想形象,略為微笑的直視著鏡頭。但這張照片不同於西方布爾喬亞式的肖像攝影中人物的直視,照片中的人可能只是接到一個指令,而上前到預定要被拍照的位置,擺出定位、不可隨意亂動的姿勢,等待拍攝。

圖4,左。鳥居龍藏。1896-1900年間拍攝。圖/轉載自「東京大學綜合研究資料館標本資料報告,第18號,1990」(整理番號295,寫真番號7706)

圖5,中。鳥居龍藏。1896-1900年間拍攝。圖/轉載自「東京大學綜合研究資料館標本資料報告,第18號,1990」(整理番號78,寫真番號7789)

圖6,右。鳥居龍藏。1896-1900年間拍攝。圖/轉載自「東京大學綜合研究資料館標本資料報告,第18號,1990」(整理番號-,寫真番號-)

攝影者所要求的是一張清晰、精密而不帶感情的面孔,將被攝者物化、記錄下來,以作為科學化分類與研究的材料,被攝者被要求固定、靜止的坐著,全身不可動彈。在這個幾乎窒息的時刻,自身如死物一般的等待拍攝,眼神似乎成為唯一展現自身主體的方式,眼睛張大瞪著前方,像是在用眼神與另一個直面他的機具較勁,他在瞪著的東西,若不是眼前的攝像機具,就是鏡頭背後的拍攝者。瞪視的眼神,是恐懼或抵抗不得而知,但是深刻的人性此時表露無遺,拍攝者越想抑制住被攝者的身體,愈想壓制被攝者的特性,被攝者的靈魂反從隙縫中流洩而出,在這個即將被物化的瞬間,被攝者開啟了自我生命的抵抗機制、抵抗被標本化。

透過他的眼神,彷彿可以穿破攝影鏡頭機具直指攝影者的眼睛,甚至讓觀者感到威脅、不適,這種穿透性,似乎將自身外翻於空間、時間之外,他的眼神拒絕死亡,讓觀者與他對視的過程中,無法以標本的方式看待。

(二)失影者

圖7至圖12,這六張照片中的人面孔模糊,顯然是在拍照的時候,挪動了身軀,是沒有被告知拍照的瞬間需要靜止?抑或是按下快門的時機沒有抓準?原因不明。但無論如何,這些半透明、晃動的面孔,如同未完全附著於相紙上,拍攝者期望的影像精確性和欲施展的控制性被破壞和解除了。在這裡,身體並沒有順從拍攝時的規則,反而與之違背。

這種不清楚的面孔,使殖民者在觀看中產生誤差、誤判,讓觀者產生對他者認識上的模糊,是否進而動搖了對他的控制與全面客觀的認識?又或是說,在鏡頭正要暴力的展開「掠奪面容」的定影行為時,鏡頭框定裡的閃避、錯動的面容是否意味者「不想被觀看」的抵抗行為?這些因為錯動所造成的「失影」、無法被記錄的面容對於拍攝者來說是一種缺憾,晃動的面容讓影像喪失他的功能,使殖民者的系統化分類、分析工具,在面對失誤的影像時產生失能、無效。

但在被攝者這裡,影像上的「毀容」不會有任何的代價,因為殖民者的歷史對他們來說毫無意義,因此,他們就像過往時間的逃離者,成為無法被囚固於殖民者歷史中的影像,逃離了被殖民者的歷史。這種失誤影像中的面孔相對於其他清楚被記錄的人們,不是在靜止中被定影,而是在動態中被固定下來、呈現動態的瞬間,這使得生命的活動狀態再次展露無遺。這是生命狀態的展露,而非標本化的面孔,失影者以這種方式永遠處在消失與延續之間,成為一種不存在的「在」。

圖7,上左。鳥居龍藏。1896-1900年間拍攝。圖/轉載自「東京大學綜合研究資料館標本資料報告,第18號,1990」(整理番號95,寫真番號7470)局部

圖8,上中。鳥居龍藏。1896-1900年間拍攝。圖/轉載自「東京大學綜合研究資料館標本資料報告,第18號,1990」(整理番號251,寫真番號7294)局部

圖9,上右。鳥居龍藏。1896-1900年間拍攝。圖/轉載自「東京大學綜合研究資料館標本資料報告,第18號,1990」(整理番號30,寫真番號7188)局部

圖10,下左。鳥居龍藏。1896-1900年間拍攝。圖/轉載自「東京大學綜合研究資料館標本資料報告,第18號,1990」(整理番號207,寫真番號7207)局部

圖11,下中。鳥居龍藏。1896-1900年間拍攝。圖/轉載自「東京大學綜合研究資料館標本資料報告,第18號,1990」(整理番號100,寫真番號7095)局部

圖12,下右。鳥居龍藏。1896-1900年間拍攝。圖/轉載自「東京大學綜合研究資料館標本資料報告,第18號,1990」(整理番號165,寫真番號7034)局部

(三)避視者

原本應該成為一張清楚的肖像照,但是被攝者的目光並沒有望向鏡頭而是往下方看,他們不直視鏡頭,不與鏡頭對接。在拍照的時刻,選擇不看鏡頭,是一種不安、懼怕?或是偶然?如圖13、14,兩人眉頭深鎖,身體僵直,臉面端正,但目光下望,不同於一般精準清晰的肖像式影像,雖然在身體與臉面的角度姿勢上符合拍攝者所要求的,但是因為被攝者的避視與臉面的神情,而無法去除情感的表露。

圖15的這張照片中,中間的兩個人,一個人的目光往下方看,一個人的眼睛則被衣飾遮蓋住,雖然身體僵直,但是因為人的神情,無論讓觀者感受到的是害怕、卑微感或委屈,臉面上複雜的神情使得客觀、中性、去除情感的作用在這裡同樣變的不可能達到。面對拍攝者的逼視,以迴避、避免直視鏡頭的方式,彷彿在鏡頭與眼睛所預設的雙向接觸中,拒絕了這項拍攝正面照的安排,反而更為清楚的呈現了出一種不對等的權力關係。

圖13,左。鳥居龍藏。1896-1900年間拍攝。圖/轉載自「東京大學綜合研究資料館標本資料報告,第18號,1990」(整理番號255,寫真番號7740)

圖14,中。鳥居龍藏。1896-1900年間拍攝。圖/轉載自「東京大學綜合研究資料館標本資料報告,第18號,1990」(整理番號133,寫真番號7804)

圖15,右。鳥居龍藏。1896-1900年間拍攝。圖/轉載自「東京大學綜合研究資料館標本資料報告,第18號,1990」(整理番號138,寫真番號7423)

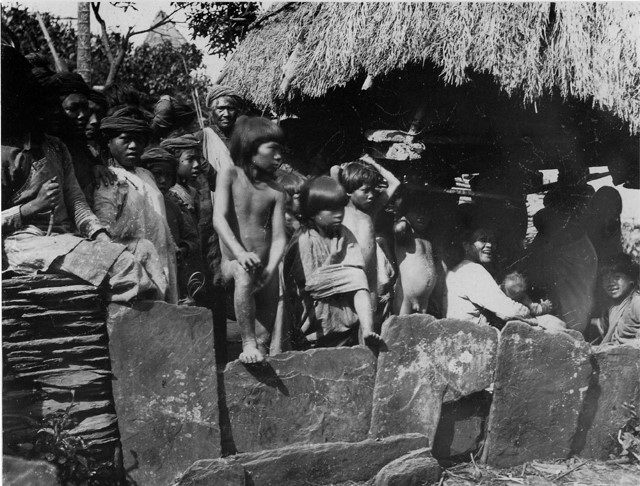

(四)旁視者

照片中沒有看鏡頭的人、目光望向鏡頭之外,眼神是是專注的,他們可能不想理會攝影機,或是對攝影機不感興趣、不聽從攝影者的指令,而在他眼中所望向的他方是甚麼?他們所望向的可能是真實、非表演性的、未被影像安排過的地方。

而讓觀者好奇的是,望向的一方是正在發生甚麼事?不得而知,但是從影像生產的過程裡,一般可以理解的是,拍攝打斷了部落人們的日常時間,進入一個不正常的身體狀態,變成是僵直、固定的,這也是拍攝者期待的結果。但圖16、圖17卻呈現出沒有看鏡頭的,極度分神、不配合、抗拒直視機具、望向他處等等的動作,這是否意味著他們仍試圖延續日常的時間,或是某種「不願聽從的反應」?

這種不與鏡頭對視,而將目光分岔至他處,注視著鏡頭之外的某事或某物的動作,可以視為一種折射,透過被攝者的目光,讓即將被擷取、安排好的景象,折射回景框外的現實事物,因為攝影機並沒有捕捉到他的目光,反而是藉由那道望向他方的目光,將觀者帶離現場,使照片中留下了謎樣的、影像之外的空間。在那個時刻,是一個外來者以帝國之力想終止部落的生活時間,進入僵固的治理時間,而人們則繼續試圖維持著身體原本的時間。

圖16,左。鳥居龍藏。1896-1900年間拍攝。圖/轉載自「東京大學綜合研究資料館標本資料報告,第18號,1990」(整理番號170,寫真番號7122)

圖17,右。鳥居龍藏。1896-1900年間拍攝。圖/轉載自「東京大學綜合研究資料館標本資料報告,第18號,1990」(整理番號158,寫真番號7469)

(五)照片中的「掩笑者」

圖18最右邊的人以手掩面,似乎在偷笑,意味著羞澀、無法離開景框又不願被拍?圖19左下角的兩個人也是,照片中的人為何會笑?是冷笑還是嘲笑或是竊笑?又為何以手掩面?如同凶狠的瞪視,這些對殖民者的微笑,是一個恐怖的微笑、令人疑惑的笑,是被攝者在無法採取任何的動作中,藉由「笑」的表情,讓自己成為一張不可被分析與測量的臉。

嘲笑者與被笑者的關係,透過鏡頭機具的攝入,被固著下來,讓觀看的主體與被看的客體之間的關係變的曖昧。掌握鏡頭機具的拍攝者記錄了自己和這個怪異機器被嘲笑的一刻,換言之,在影像的見證下,拍攝者與被攝者的權力關係稍微被動搖了。一方面,除了展露出人的情緒,也讓一般意義上的「被攝者」、被鏡頭框定的人,成為「嘲笑影像的人」,影像成為「被笑的影像」,另一方面,因為這個「笑」,反過來使拍攝者與背後知識權力系統難以分析。

圖18,左。鳥居龍藏。1896-1900年間拍攝。圖/轉載自「東京大學綜合研究資料館標本資料報告,第18號,1990」(整理番號140,寫真番號7417)局部

圖19,右。鳥居龍藏。1896-1900年間拍攝。圖/轉載自「東京大學綜合研究資料館標本資料報告,第18號,1990」(整理番號122,寫真番號7421)局部

殖民者只補捉到一層表象,卻永遠無法了解這些人在思索甚麼,殖民者生產的檔案始終是去除情感的一系列歸納系統,這個微笑的裂口,或許指向理性系統分析侷限,照片中一抹抹對於帝國的掩嘴微笑,都是笑裡藏刀,劃開影像本身、投向未來的時間裂隙。因此,回到帝國的視覺技術所預設好的關係,也就是影像生產機制裡「觀看與被觀看的關係」,我想在此有必要探尋出一種「回看」的視角,回看拍攝的鏡頭機具與技術,並進一步思考當時影像的生產技術之問題,而要理解這一問題,首先必須先從拍攝者這裡開始。

三、殖民視覺技術的破口

「因為乾版攝影需要時間讓玻璃底片上的藥劑曝光,不太能夠拍攝動態的事物,拍攝時,其實有一段空檔是攝影師與被攝者之間相互對視的屏氣凝神時光…由於攝影技術的限制,當時的拍攝通常是擺拍的方式,由拍攝者告訴被攝者要擺出什麼樣的姿態,暫時固定不動,等待玻璃底片曝光完成。」(註2)

這些照片向觀者揭示的是一個類似彌留的時間,在這個等待定影的瞬間,雖然極為短暫,在我看來卻是各種複雜情緒或觀點,相互角力、協商、鬥爭的時刻。攝影者因為攝影機具要等待玻璃底片曝光完成,而被迫專注,成為暫時的無能者,只能等待。而這時照片中的旁視者在看哪裡?照片之外的甚麼?瞪視者在瞪甚麼?在笑甚麼?在拍攝過程中的身體為何晃動?為何有人以手掩面、臉被遮住沒有被拍到?等待機具曝光完成之前,被攝者有了「半自主」機會,因而給出種種違抗的可能。機具必須要等待玻璃底片定影時間的完成,而殖民影像中的人,卻「不願一起等待」。

影像中,被拍攝者的面孔所壓抑、所綻露的那種幽微的心理情動是甚麼?順著帝國影像的再現邏輯,給予其拍攝,但去讓其拍的不精確,原本是宰制性的工具,從拍攝者與被攝者之間相互對視的屏氣凝神的時間裂縫中產生了違抗性的面孔,或許是殖民者所無法想到的。在這裡,一位殖民帝國底下所分派的人類學者、拍攝者與被拍攝者的關係,因為視覺技術的緣故,產生了關係的鬆動,進而意外的生產出我們當今仍無法明確指認、徘徊於歷史中纏繞不去的幽靈。

四、結語

綜言之,面對一套視覺技術的系統,「帝國之眼—躲在鏡頭背後的拍攝者—相機鏡頭」,被攝者只能以眼神、臉面、身體作為武器。影像中出現的那些不明表情與眼神、身體的狀態,是帝國知識系統所無法分析消化的不明訊息,而這些影像中的面孔所揭示的複雜性、各種的不適感、懼怕、晃動、皺眉、怪異的笑容、瞪眼,可能都是面對陌生機具所產生的情緒反應,或是某種「反感」的顯像,不論是主動性的、或只是恰巧、偶然的結果。無論如何,這些意味不明的面孔,將影像打開一道裂隙,讓定格住的時間撐出一個破口,開啟顛覆的影像空間、成為被攝者從「被攝入」的時刻逃逸出來的行動,違抗性在此成為生命面對一套視覺技術系統時的潛在動能。

照相機具原本的任務是生產出消除被攝者作為人的主體性、壓制生命存在的氣息的照片,讓他成為一個物,然而,出乎拍攝者所預料的,原本刻意要形塑出的標本化形象,卻意外地逼顯出生命的存在的張力。沒有被精確的紀錄這個事實本身,一方面,使理論的分析機器故障,並重新分配了觀者的感知,讓其可以產生某種外於肖像式人類學攝影的影像觀感,另一方面,那些臉孔與眼神留下了無解的謎題,懸置了影像史的判斷,同時給出另一種想像影像史的路徑。