岸裡社家訓:依原住民族主體觀點寫成的古典漢文作品

文獻評介

第34期

2017/10

文/黃維晨

黃維晨

黃維晨

漢族/台灣大學原住民族研究中心助理

岸裡社家訓:依原住民族主體觀點寫成的古典漢文作品

前一陣子,教育部針對12年國教將施行的新課綱召開多場課審會,其中普高分組委員就高中國文提出的10篇文言文核心選文引發了許多討論。爭議之一在於其中兩篇與原住民族相關的文章,清代文人阮蔡文的〈大甲婦〉和陳肇興的〈番社過年歌〉,或體例不符「經典散文」之傳統選文原則(兩篇均為韻文),或文句中反映了當時漢人對原住民的歧視(如〈大甲婦〉中的「土番蠢爾本無知」等字句)。

在各方爭論之下,教育部課審大會決議重新篩選文言文選文,評選原則之一為遇到和原住民族相關之作品時,應依據原住民族教育法第二條及第廿條的立法精神進行編選,採多元文化觀點,以增進族群間之瞭解及尊重。在這個原則之下,十月底召開的課審大會刪除了連橫的〈台灣通史序〉(理由是其中「番」用詞有歧視意涵,且「篳路藍縷,以啟山林」等字句美化移墾者的土地開發行為,未尊重原住民族史觀),所增補的幾篇文言文選文中,沒有一篇與原住民族相關。

早期台灣能掌握漢文的人通常是漢族的官員或士紳,其文字作品描述到原住民族時,反映出當時漢族的文化認識(番vs.民/漢)和階級/文明教化觀點實屬正常,配合相關背景說明,未必不適合當作討論台灣族群互動和歧視歷史事實的教材(註1)。實際上,漢人創作的古文中也不乏以持平立場描述原住民族的作品,前述〈番社過年歌〉即為一例(註2)。然而,自17世紀末清政府開始將漢學教育當成「撫番」手段以來,原住民族社會(或被迫或自願)接觸漢文已數百年,擁有跨文化能力的原住民族人不曾留下任何古典漢文作品嗎?

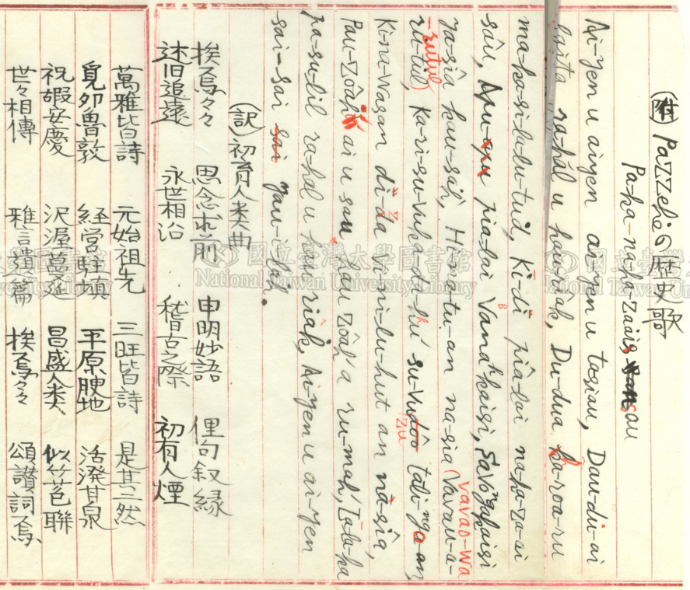

台大原民中心和南投縣噶哈巫文教協會共同策畫的「在地發聲—我是噶哈巫」特展將於11月開展,在收集資料的過程中,承蒙台大歷史所博士班的陳偉智老師和台大圖書館特藏組的阮紹薇小姐介紹台大典藏的伊能嘉矩筆記給我們。當中伊能於1897年向岸裡大社潘永安先生(1861-1938)抄錄的〈初育人類曲〉與〈同族分支曲〉這兩首巴宰族語拼音暨漢文翻譯敘事曲(一般合稱〈岸裡社家訓〉),正適合作為上段提問的回答。兩首曲的內容如下引,校正過的族語拼音及白話中文對譯取自巴宰族人賴貫一牧師(2005)(註3)。

圖1:伊能嘉矩抄錄的〈初育人類曲〉。/圖片取自臺灣大學深化臺灣研究核心典藏數位化計畫網站,經本文作者重新裁切黏貼。

|

Pakanahada-ay saw 初育人類曲

|

|

Aiyen u aiyen, aiyen u tasaw,

Dauduay laita, rahal u hauriak,

Tudu a xaruxaru makasilalutut,

Kaidi pialay nahada-ay saw.

Apu pialay Vana-Kaisi,

Savon-Kaisi yasia dusa,

Kinaaduan nasia Babaw a retel,

Karit subut ka dahu subut u talinguan,

Kinawasan dida piniluxutan nasia,

Pauzuax’ay u saw haw zuax a raruma,

Rara ka pasubil rahal u hauriak,

Aiyen u aiyen, saysay yawira.

|

挨焉挨焉、思念求前、

申明妙語、俚句敘緣。

述舊追遠、永世相沿、

稽古之際、初有人煙。

萬雅皆詩、元始祖先、

三旺皆詩、是其二然。

覓卯魯敦、經營駐鎮、

平原腴地、活潑甘泉。

祝嘏安慶、澤渥蔓延、

昌盛人類、似竹芭聯。

世世相傳、雅言遺篇、

挨焉挨焉、頌讚詞焉。

|

哀煙哀煙,咱們saw的曲調,

咱們要講古了,美好的言詞。

教導長年久遠,使之相傳授,

在起初開始有人。

始祖Bana Kaisi、

Savung Kaisi他們兩人。

他們被安置在「上部落」,

旱地、水田有很多水泉蔭庇。

終年在那福祿之地(獵場、豐腴之鄉)得安居,

人得以繁衍如茂密的竹林。

協力留傳,美善的言詞,

哀煙哀煙,吟詠至此結束。

|

Pinakapazan 同族分支曲

|

|

Aiyen u aiyen, aiyen u minah,

Taduduaw maanu rahal u pinasubinan,

Nahada hiwat Pinakapazan nita,

Malaleng di dua daxu Sikidaya.

Mauzuazuax i dua maxariariak i dua,

Ragi a retel ki maanu daxu,

Lazian u binayu walakiwak dalum,

Babaw a dali maaisakep-ay,

Rahal ka mududunay apu’apuwan,

Aiyen u aiyen, saysay yawira.

|

挨焉挨焉、再頌緬維、

略申古語、雅言遺施。

緣有同族、與我分支、

寔其大要、到地建基。

享通太平、繁衍隆熙、

異方別地、遙隔天涯。

崇山峻嶺、江海分離、

俟至後日、必有會期。

先祖傳述、如此言辭、

挨焉挨焉、頌讚在茲。

|

哀煙哀煙,唱一首往昔的哀煙,

要講述久遠的傳說。

有咱們(同族分支)的外戚,

居住在生蕃Sikidaya(寔其大要-泰雅)那兒。

在那兒繁衍著,在那兒過著富裕的生活,

遠方生蕃那親家的部落。

有山為界,有水相隔,

上面(天)的日子將會相聚。

話語是祖先所教導,

哀煙哀煙,所言至此結束。

這兩首敘事曲的族語拼音是用1871年基督長老教會於大社設教後,傳教士引進用來拼寫閩南語的「白話字」寫成,一般會在過年等重大節慶時以傳統Aiyen曲調吟唱,推測應已傳唱多代。漢文部分創作年代不詳,其形式根據王幼華(2003)(註4)的分析,「採用《詩經》〈頌〉的體裁及方式來書寫,模擬商頌(長發〉、〈玄鳥〉,魯頌(閩宮〉周頌的〈恩文〉及大雅〈公劉〉的內容,敘述祖先從何處來,定居何處,子孫綿遠流傳的情形,讚美祖先開基之德,要大家勿忘祖先。」在押韻上,王幼華也指出「第[二]首歌謠曲,韻腳押上平「四支」韻,即「施、支、熙、離、基、期、滋」等,第[一]首除第七句「鎮」字外,全曲皆押韻,韻以下平「一先」為主。這種做法也是漢人歌謠才有的方式…」兩首曲的漢文使用如此精煉,內容又富含巴宰族人敬拜祖先、牽掛手足的文化意涵,可惜至今少有人討論,成為台灣古典漢文作品中的遺珠。

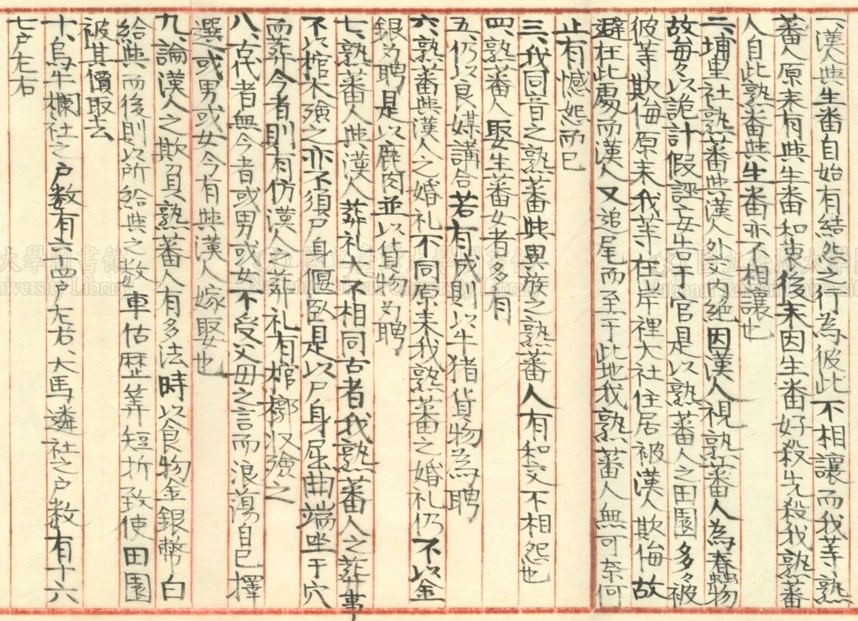

這兩首敘事曲的漢文翻譯者,賴貫一牧師(2005)認為可能是能熟練使用漢文的岸裡社末代總通事潘永安先生。岸裡潘家的確很早便接觸漢學,自潘敦仔於18世紀中接任岸裡九社總通事、繼而當上「番業戶」後,因為需與官府公文往返、訂契約、打官司等因素,對漢文能力的需求增加,確曾透過官辦教育系統和私塾家教等各種方式提升自家和族人的漢文/漢文化能力,潘敦仔及其後代也因而出現過好幾位「文化人」,任樂舞生、太學生、佾生等職務(註5)。不過就現存資料(即岸裡文書)來看,他們的漢文能力絕大多數表現在契約和訴訟上,並無其他文字作品流傳。

圖2:岸裡社末代總通事潘永安(圖片取自賴永祥長老1998年出版的《教會史話》第四輯,199頁)

岸裡潘家也與周邊漢文(化)教育圈有緊密的連結,尤其是神岡呂家和當時頗負盛名的文人吳子光(註6)。呂家自呂世芳(1806-1855)起,三代皆屬「科舉社群」。呂家自1869年起建文英書院(日後成為清代中葉以降神岡地區的文教中心)於岸裡社側時,也獲潘家成員贊助(註7)。吳子光為廣東客家人,自1842年起旅居岸裡社,初任教於當地社學,1876年受聘於文英書院,1877年亦於通事潘春文家開館教學。對於岸裡巴宰族人的漢學教育影響之深,被彰化縣志評為「台灣土番義學勛勞最著者,當首推吳子光」(註8)。

在如此社會氛圍下,潘永安9歲便開始在岸裡書房(私塾?)拜師讀漢文,11歲跟傳道師學白話字,15歲再於教會小學內學漢文(註9)。1877年,16歲的潘永安進入府城大學(今台南神學院)當第一屆學生,因為早期白話字文獻少,傳道人須有閱讀漢文的能力,所以漢文課也是必修,教材包含漢文聖經及中國經書(註10)。種種歷練,使潘永安獲得紮實的漢文訓練,可從其留世的〈潘永安手記〉(如圖三)、〈家庭族譜〉(註11)等著作得知。

圖3:伊能嘉矩抄錄的〈潘永安手記〉(非完整全文)。/圖片取自臺灣大學深化臺灣研究核心典藏數位化計畫網站,經本文作者重新裁切黏貼。

重要的是,潘永安在熟悉漢文/漢文化之餘,也掌握著自己巴宰的文化根源與認同。他即便使用著漢字、取了漢名、身著漢服,在外人眼裡「漢化」程度很深,但他同時使用著巴宰族名「潘媽下臘界丹」(註12),有一定的族語能力(註13),也能使用白話字紀錄族語(如前文介紹的兩首aiyen)。在圖三的〈潘永安手記〉中,我們也能看到他對族群文化的認識,並清楚表現出「我等熟蕃人」的自我認同。

這種掌握雙文化/語文能力的原住民族人,潘永安絕非唯一,道卡斯新港社的「番秀才」解大賓也是一例(註14)。他們所創作的家訓、祭文、詩文、書信若能讓更多人注意、討論、甚至列為教育素材(前提是不因「番」字的使用而忽視其創作動機),應該更值得讓主流社會以及部份官定原住民族人討論並反思「漢化」、「認同」等當代原住民族共同面對的議題。

※本文初稿承蒙台大原民中心童元昭主任提供修改意見,感謝再感謝!

(註1) 相關討論可見刊載於MATA TAIWAN的文章〈高中國文票選文言文遭批「歧視」原住民,該禁嗎?〉

(註2) 可參考雷慧媛(2015)刊載於「故事」網站的文章〈一個詩人眼中的臺灣:陳肇興與他的作品(三)〉和王幼華(2005)的博士論文《清代臺灣漢語文獻原住民記述研究》。

(註3) 賴貫一,2005,〈大社庄番歌試解-天子神話的建構與文化認同的難題〉,發表於「百年的遺落與重現-2005南投縣平埔族群文化研討會」,12月17日,暨南大學。

(註4) 王幼華,2003,〈清代台灣平埔族歌謠書寫研究〉,《興大人文學報》33: 213-259。

(註5) 不過也有多人是透過捐銀的方式取得功名。請參考:張耀宗,2012,〈岸裡社與儒家教育〉,《教育資料與研究》104: 107-124。

(註6) 呂欣芸,2013,《清代臺灣客家人文的人際網絡─以吳子光為中心》,中央大學客家社會文化研究所碩士論文。

(註7) 張耀宗,2012,〈岸裡社與儒家教育〉,《教育資料與研究》104: 107-124。

(註8) 引自張隆志,1991,《族群關係與鄉村台灣-一個清代台灣平埔族群史的重建與理解》,158頁。

(註9) 賴永祥,1998,〈教會史話387 傳道師出任總通事〉,《教會史話》第四輯,195-202頁。

(註10) 賴永祥,1998,〈教會史話381 廈門來兩位漢文仙〉,《教會史話》第四輯,181-182頁。

(註11) 賴永祥,1998,〈教會史話390 烋遠亭修家庭族譜〉,《教會史話》第四輯,207-209頁。

(註12) 載於《大社堂會進教者姓名冊》,出處同註9。可拼寫為Baxala Kaidan。

(註13) 日本語言學者小川尚義曾記載:「我去大社庄時,就對有頭目家世的潘永安做語言調查,他對於日常淺顯的詞知道得很清楚,但若問他平常不太使用的詞,則往裡面去問她母親。」(引自李壬癸,1997,〈族群滅亡的歷史見證—西部平埔五族語言消失的過程〉,收於《台灣平埔族的歷史與互動》,132-145頁,常民文化出版。)

(註14) 可參考劉俊雄,2012,〈不同漢俗不同域—晚清臺灣熟番文人的個案研究〉,《臺灣學研究》14: 97-116。