「地域」的想像與現實:南澳群泰雅族傳統領域調查的現況

本期專題

第32期

2017/06

文�/Piho Yuhaw(林凱恩)

Piho Yuhaw(林凱恩)

Piho Yuhaw(林凱恩)

泰雅族/政大民族學系畢、南澳青年聯盟成員

自介:祖籍Alang Pyahaw,本應為吹山風的南湖大山山腳下住民,後遭集團移住遷往現今宜蘭縣南澳鄉碧候村、吹海風;現為「屢」居台北的都市原住民。立志成為行動研究者,喜歡在部落走動,時常意外觸發研究旨趣與路過行動;藉由與族人互動、訪談反思,希冀與族人一同著手實踐。

地域的想像與現實─南澳群泰雅族傳統領域現況的討論

一、前言:

2015年,原住民族傳統領域土地政策推動中心委託六個地方團體進行案例調查(本聯盟也有幸作為地方團體參與其中),作為研擬傳統領域劃設辦法草案的基礎。該案藉由與地方團體及部落的共同參與及相互諮詢,並在各個案例地點舉辦部落工作坊。然而今年2月18日,原民會推出的《原住民族土地或部落範圍土地劃設辦法》(文後簡述為《劃設辦法》),卻似乎與眾方的期待有所差異。

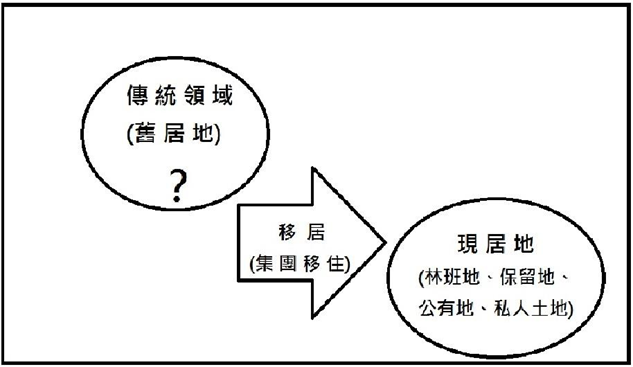

《劃設辦法》的爭議延燒促使我們再一次重新省思「什麼是傳統領域?」如果連部落族人聽聞後都露出不解的神情,那麼我們對於「傳統領域」的認識是否確實存有落差?它是一個或多個部落現存的生活空間嗎?還是過去遙不可及的集體記憶或歷史名詞呢?

2002年至2006年間,原民會展開全國原住民族傳統領域的調查計畫,收集了相當數量的傳統地名資料及其相關的故事、事件。然而這些成果大多為個別「點」的資料,較少談及部落的傳統領域範圍是如何形成。因當時調查方法是以不跨越現行行政區域(村、鄉、縣界)的範圍為前提,並假定原住民族傳統領域為非此即彼的空間劃分。於是在調查過程中,族與族之間、族內社群與社群之間、社群內部落與部落之間被劃上了「實線」,以此呈現彼此的領域範圍。換句話說,這樣的前提與假定,導致其傳統領域調查成果呈現均質狀態,也因此難以從成果中看見傳統領域是如何形成當代樣貌的變遷過程。

原住民族傳統領域的樣貌,應該會因各族不同的文化、族內不同的社群、社群內不同部落的發展歷程,以及部落在當代處境下的經驗而產生多元、特殊的形態。所以我們不能僅聚焦在傳統領域的「邊界(或界線)」的討論,而是要將傳統領域議題重新放在部落的當代經驗中,以此作為討論途徑,去貼近部落是如何詮釋或實踐其(傳統)領域。藉由在南澳鄉東岳村及金岳村進行傳統領域的調查,本文除了探究兩者歷史上的領域變遷及比較兩者的領域實踐經驗,嘗試釐清「當代傳統領域」形成的樣貌。(註1)

二、南澳群泰雅族於日治時期及國府時期的移住經驗

宜蘭縣南澳鄉為南澳群泰雅族的世居地,現今行政區域劃分為東岳村、南澳村、碧候村、金岳村、武塔村、金洋村和澳花村等七村。其他地區的泰雅族將南澳群泰雅族稱為Mklesan,目前南澳群泰雅族居住的流域則稱為「Llyung Mklesan」。南澳群泰雅族大致可粗略地以四個語系群分為「Knxakul(使用Squliq語)、Mgala(使用宜蘭C’oli語)」、Mnibuw、Tosa」。南澳群泰雅族十數個部落過去世居、分布在南澳鄉山區,以山系區分為:南湖大山東北側、太平山系東側、(下)銅山山系及鹿皮山系;若以河系來區分則為:大濁水溪上游北側、南澳南溪及北溪上游區域。

清領時期為開鑿蘇花古道北路的工程,北起蘇澳至東澳、東澳至大南澳、大南澳至大濁水等路段,曾發生多起清朝官兵、工人與南澳群泰雅族之間的衝突,故稱「番害」,可是這樣的接觸經驗僅是南澳群泰雅族靠近上述河系下游區域的部落才有,並非全面性的。

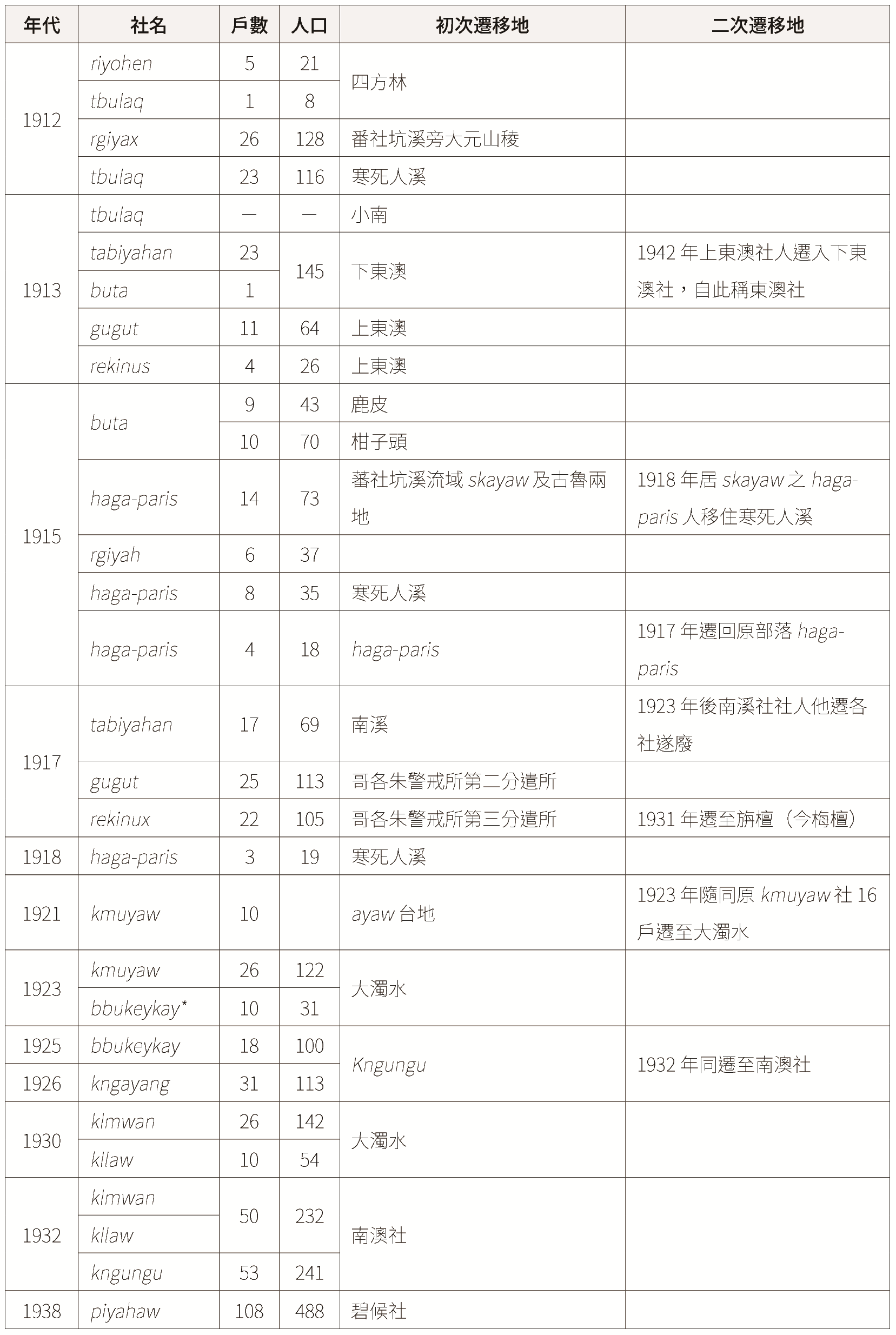

南澳群泰雅族與國家體系真正的接觸,始於日治時期。總督府為維持治安及開採山林資源,針對「生番」採行綏撫政策,但居於深山地帶之生番不易管理、易發生武裝反抗行動,因此1906年日本總督佐久間左馬太上任後,採武力鎮壓政策,以兩次「理番計畫」討伐、迫使各地生番部落歸順。正因日本總督府欲開發之山林資源──太平山林場,位於南澳群泰雅族部落的核心地帶,南澳群泰雅族也在「理番計畫」的推行下,於1908年向日本總督府歸順。為強化管理與控制,日本總督府修築警備道路來連接所有南澳群泰雅族部落;除此之外,總督府也推行集團移住政策,南澳群泰雅族部落遂逐漸從深山地區輾轉遷居至臨海及淺山地區,但仍有部分部落猶居住於山區(詳見表1)。

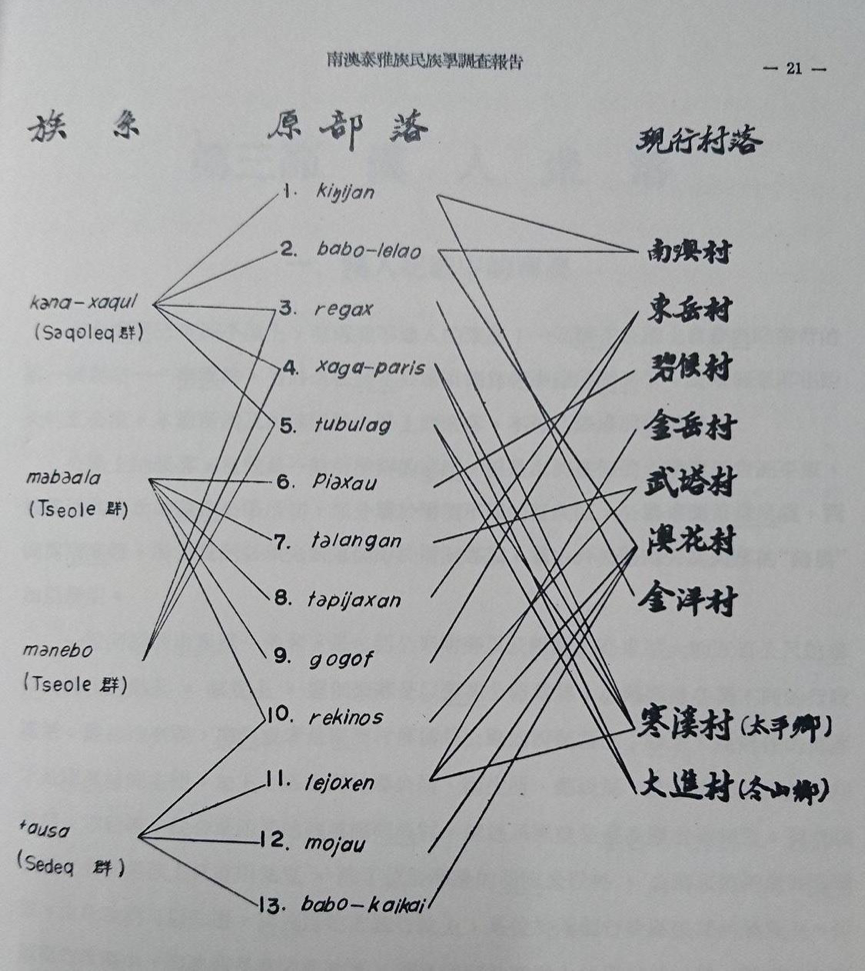

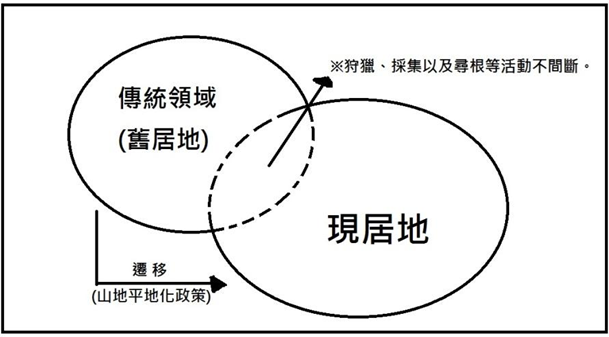

南澳群泰雅族的移住歷程並未因政權轉換而停止;國民政府播遷來台時期,延續過去日治時期集團移住的政策經驗,推行山地平地化政策。一直到70年代初期,南澳群泰雅族才正式全數遷至平地。從圖1中可清楚地看到過去南澳群泰雅族的傳統部落,如何被切割成不同的社群,遷入並重組形成現今南澳鄉行政區域(註2)的樣貌。

表1:日治時期南澳群泰雅族集團移住的歷程。/資料來源:鍾郁芬(1995)、李亦園等(1963)(註3)

圖1:傳統部落與現行行政村的關係。資料來源:李亦園(1963)

三、傳統領域是什麼?──以南澳鄉東岳、金岳部落傳統領域調查成果為例

透過前段簡要描述南澳群泰雅族傳統部落的移住經驗,可按照移住型部落形成的時序,粗略分為:(一)於日治時期被移住社群所組成的部落;及(二)於國府時期被移住社群所組成的部落等兩個討論組(註4)。藉由我們在東岳部落及金岳部落進行調查,說明其「傳統」領域形成的脈絡。以下針對兩個移住型部落進行比較與分析:

(一)日治時期被移住社群所組成的部落:南澳鄉東岳部落

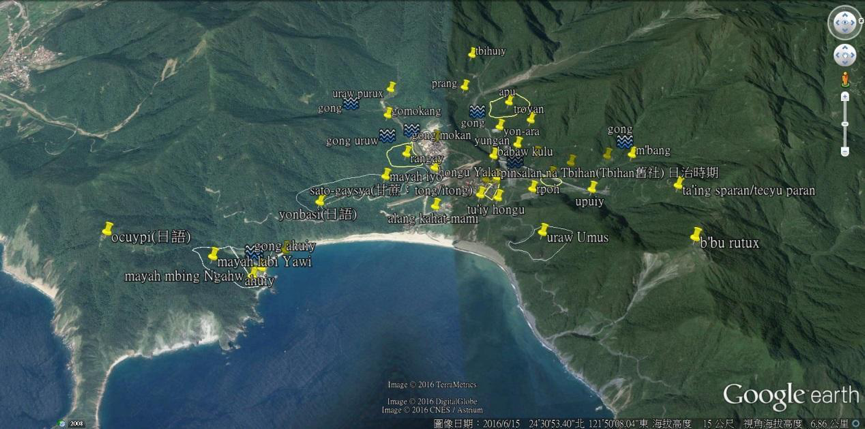

東岳部落於日治時期(1913年),由兩個Alang Kgugut以及Alang Tpihan移住形成。截至目前為止已歷時百年之久,為南澳群泰雅族較早移住至平地之社群。在我們三次的訪調過程當中,觀察到五個特殊的現象(詳見圖2):

第一、現存的耆老雖清楚知道自己是屬於哪個傳統部落,但卻因耆老皆在現居地出生,所以對於舊部落的確切位置也無法得知;第二、傳統地名的產出較多分佈於部落、耕地周遭,但許多地名較無法追溯其意涵;第三、其對於村落周邊山區範圍的指稱,大多已沿用現今林班地段、公有地等現行國家土地制度名詞來代稱。據耆老所述過去其實有許多地名,但因為生活習慣的改變,就逐漸淡忘;第四、據多位耆老陳述,過去東岳部落的耕地為移住至現居地為日本總督府所分配之土地,但當政權轉換為國民政府時,靠近山區的土地被劃為國有林地,收歸國有;第五、從目前東岳部落的傳統領域調查成果來看,除了狩獵範圍部分越過至蘇澳鎮永樂村以及冬山鄉武荖坑上游處外,其大致分布的範圍都位處在現今行政區域(村)內(見圖3)。

圖2:東澳村傳統領域示意圖。/南青盟調查小組製作

圖3:東澳村傳統領域階段性調查成果。/南青盟調查小組製作

(二)國府時期移住之社群所組成的部落:南澳鄉金岳部落

金岳部落係由兩個傳統部落Qalang Buta及Alang Lyoheng所組成,前者少部分的人於1915年遷居下來,後於1952年因山地平地化政策遷居現址;後者於1958年因芙瑞達風災遷居至金岳村現址。

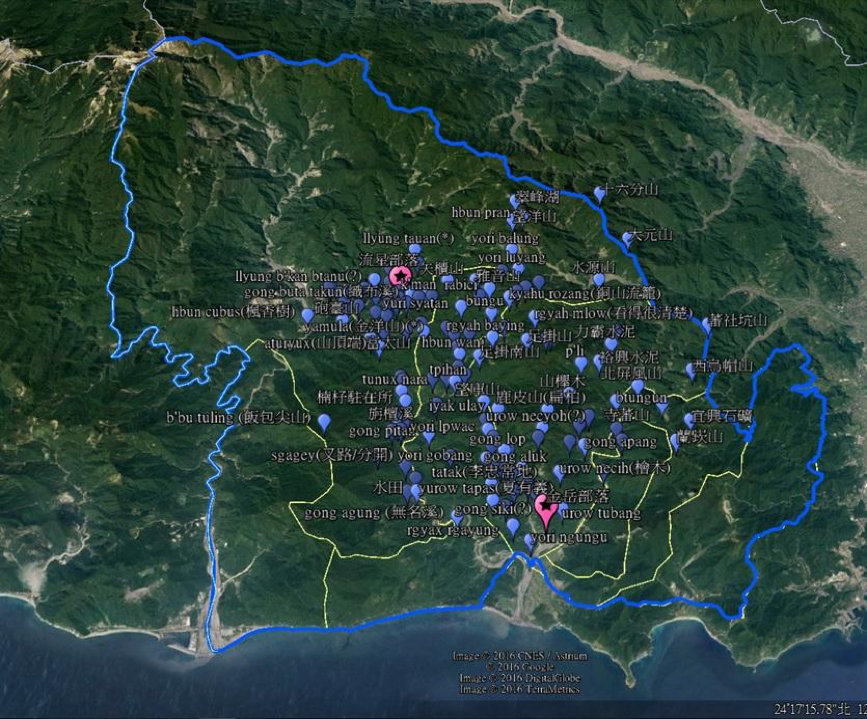

金岳部落的報導人大多是年屆六十五歲至八十來歲的耆老,曾於舊部落居住。時至今日,金岳部落老、中、少年人與舊部落仍然維持著較密切的連結(狩獵、採集或者社區尋根活動等,見圖4),這樣的關係也體現在傳統領域調查成果上,耆老們除了對於舊部落的傳統地名,以及現居地的地名指稱是清晰的,也能夠描述大部分地名的意涵或過去發生的事件外,我們也可藉由調查過程與成果上觀察到,其地名的分佈並不侷限在現行行政區域(村界)範圍內(見圖5)。

圖4:金岳村傳統領域示意圖。/南青盟調查小組製作

圖5:南澳鄉界(藍線)、村界(黃線)以及金岳村傳統領域疊圖。/南青盟調查小組製作

(三)傳統領域的多義樣貌:東岳、金岳部落調查成果的比較

綜觀地看目前東岳部落與金岳部落兩者部落組織的狀態,兩者皆有長期、持續性的文化事務推動工作不斷地累積與整合,且在地協會組織健全、發展穩定,然在傳統領域調查成果上卻呈現某種程度上的差異。

我們嘗試分析、比較兩者的傳統領域調查成果,初步得出三個影響的原因:

1、生活轉變的影響:遷居山下的時間早或晚,表示與平地社會接觸時間的長短,特別影響族人生活經驗上的轉變。

2、歷經政體(制度)轉變的影響:東岳部落於日治初期移住至現居地,並在現居地歷經不同政權的轉變,其在日治時期的土地由總督府來分配土地,當時當局也鼓勵族人開墾;但到了國府時期,歷經土地清查、接收,並重新劃分土地的過程。另一方面,金岳部落是於國府時期遷居山下,其現居地的土地是透由政府直接分配與後續原保地增劃編登記。

3、當前部落處境的影響:東岳部落與金岳部落目前皆致力於文化復振工作,呈現不同程度的文化實踐(cultural practice)方式。但目前不利於東岳部落在傳統領域上的實踐為其部落周邊、山區多礦場設立,某種程度成為了東岳村族人在部落周邊活動的障礙。

所以,我們透過東岳部落和金岳部落的傳統領域調查工作,一方面從歷史探究南澳群泰雅族傳統部落移住的經驗,來了解移住型部落如何形成;另一方面關注移住型部落的當代處境,意識到傳統領域其實會隨著記憶、生活空間和處境的變遷而呈現多義的樣貌與詮釋。

四、傳統領域議題的延伸討論:以宜蘭縣南澳鄉部落核定工作為例

我們更進一步地來討論,「傳統領域為何要劃設?」根據前述《劃設辦法》,藉由劃設工作來明確化傳統領域的範圍、並實踐相應的自然資源權利,而劃設的主體—部落,須經原民會核定並公告才具有合法地位來進行劃設工作,始為相關權利實踐的載體。

然而,宜蘭縣南澳鄉泰雅族已完成的部落核定表中(表2),可以發現其以過去南澳群泰雅族13個傳統部落作為宜蘭縣南澳鄉現行的法定部落;可是現實上,南澳群泰雅族的傳統部落是散佈在南澳鄉境內七個行政區域(村)裡頭,其核定表看似忠實地呈現過去南澳群泰雅族分佈的現狀,但如果將目前的核定結果,置放在傳統領域劃設工作中時,會導致傳統領域劃設的主體不明確,進而產生兩個層面的問題與矛盾:

其一、如果以過去傳統部落做為核定部落,從前述東岳部落與金岳部落的案例來看,移住時序越晚的部落較能呈現完整地傳統領域,但對於移住時序越早的部落相對不利。未來如果按照現行的核定結果進行劃設工作,移住時序越早的部落會因客觀上的限制而產生部落間的權利落差;再者,也會造成移住型部落內部共識整合不易,以南澳群泰雅族傳統部落散佈在移住型部落裏頭的現況,其主體的成員該如何認定就是一大問題。

其二、如果以移住型部落作為核定部落時,雖南澳鄉族人對於以現行行政區域為整合基礎是共同接納的事實,也看似能解決因移住時序而產生的問題,較易整合共識,但從傳統領域概念進行劃設工作,仍然會回到移住型部落為過去傳統部落成員重組形成的歷史事實,產生傳統領域劃設範圍的歸屬以及行使權利的主體是誰的問題。

這樣的問題與矛盾,同樣顯著地反映在部落會議制度的行使中。例如目前南澳鄉部落會議設置的狀況如東岳村部落會議、金岳村部落會議等,其名稱並非以核定之傳統部落來命名,而是以現行行政區劃(村)名稱作為部落會議名稱,可能會產生原基法適用性的問題。另一案例,2015年時萬達礦業在東岳村周邊山區申請擴增礦區,卻在武塔村召開部落會議來行使同意權,造成行使主體的混淆和錯置,原因在於2002年至2006年間之傳統領域劃設圖資係仍根據13個傳統核定部落繪製所致(註5)。

表2:原民會已完成核定並刊登公報之部落一覽表,南澳鄉部分,查閱於2017年05月24日。

五、節語:

引此,當前原民會及學術單位的傳統領域調查成果,透過少數「典範」案例的部落型態形成我們對傳統領域內涵的主要理解、並成為後繼部落在調查工作中仿效的經驗;然而觀察「典範」案例的共同特徵為:政策移住的影響較少或現代化較晚、具穩健發展的文化基礎以及與當代社會接軌、轉譯的能力等。然這樣的典範實難以因應移住型部落的經驗與當代處境,至少南澳群泰雅族?仍處在如何界定主體的狀態中,並面對兩個問題:其一、傳統部落的脈絡如何妥善地在當代制度轉譯;其二、移住後在地化的經驗如何建立在制度形成的過程中。

客觀上移住、重組的變遷,使得移住型部落必定要面對「傳統領域區域是否共有化」、而非著重「劃界」的討論,南澳群泰雅族的案例其實凸顯了意識、並解決移住型部落問題的重要性。總括來說,我們認為移住型部落的主體建構工作,仍需透過由下而上建立公共性討論平台與機制,逐漸形成共識並整合;官方與民間團體如何包容過去的移住歷程乃至移住後之在地化經驗,甚至是促進跨社群間的對話空間,提出進一步的詮釋與轉化,並體現在制度工作中,以避免現行部落核定問題所產生的紛爭與矛盾,這是當前傳統領域調查及劃設工作的當務之急,更是對傳統領域內涵的再思考。