學習走上回家的道路-新武呂溪流域布農族傳統領域青年運動的經驗

本期專題

第32期

2017/06

文/謝博剛、邱夢蘋、許凱文

謝博剛(Fotol/Ciang)

謝博剛(Fotol/Ciang)

現職:臺灣大學人類學研究所博士生

自介:為尋找讓大家都幸福的生存之道,繼續扮演塵世中的一介小書僮、鍵盤戰士;30歲的日常是宅在都市裡的研究室、廚房和通往山海的道路上,台鐵花東線特級VIP。

邱夢蘋(Langus Lavalian)

邱夢蘋(Langus Lavalian)

現職:海端鄉布農族文化館策展教育組組員

自介:從小生長於台東霧鹿部落,2013年第一次與父親回到Lavalian家的傳統領域,開啟日後每年重回舊部落的行動。2014年開始製作社區立體地圖與調查傳統領域,並將經驗分享給其他部落的族人,希望更多人一同回到舊社勘查布農傳統家屋。

許凱文(Aziman Takisdahuan)

許凱文(Aziman Takisdahuan)

現職:布農族東群部落學校專任教師、社團法人臺東縣布農青年永續發展協會常務理事

自介:布農族與排灣族的混血兒,喜歡聽著耆老具有生命力的歌聲傳唱著屬於我們的歌謠,透過在布農族東群部落學校的學習,一邊研究著布農族文化一邊也跟著孩子一起學習與成長,用力地踩在土地上一起分享著我們的文化。

學習走上回家的道路-新武呂溪流域布農族傳統領域青年運動的經驗

利稻是媽媽的娘家,小時候常常坐車往來霧鹿與利稻之間。某次,車駛過利稻一號隧道口,爸媽將車子停下,指著對面的山說:「那是媽媽的老家,叫Hahaul,指的是過河的那一邊。」(Langus. Lavalian)

家族或部落?

—從口述史料到地圖模型

我們是來自臺東新武呂溪流域的「布農」(bunun,人),原居南投的祖先幾百年前越過中央山脈來到東台灣,18世紀末在此發展出數十個部落。國家來到以前,祖先以父系氏族為單位,尋找適合開墾小米的田園與獵場,彼此藉婚姻、親屬或貿易交換交織出綿密的網絡。直到1910年代,因北方爆發樟腦與槍枝收繳戰爭才涉入與現代國家的衝突,日本人不僅在山麓地帶實施通電鐵絲網與警備線的圍堵,1927年後更深入修建關山越嶺道,樹立威嚇彈壓的炮台。「集團移住」是其重點,原本自由的部落被固定化便利其統治,也將反抗者家族打散或就近移住監管。移住的結果延續到戰後迄今,形成海端鄉的五個村(利稻、霧鹿、海端、廣源、加拿),與原住民族委員會「核定」的利稻、霧鹿、下馬、新武、初來、錦屏、龍泉、瀧下、山平、紅石、崁頂、加樂、加平與加和等「部落」。隨著戰後一系列山地平地化政策、生活改進運動,雖然我們還在原鄉,但距離古老的生活好像有點距離,越來越不像爸爸媽媽他們那樣能夠用流利的母語說著傳統的故事與過生活,我們該如何面對這種半失根的狀態?

我們所探索的「傳統領域」圍繞於霧鹿、利稻與初來「部落」,但透過踏查與座談,我們才發現以「家族」作為單位所彰顯的傳統領域價值與大家習慣的「部落單位」似乎存在著不同層次的關係,那所謂的「主體性」該落實在哪裡?最早始自2012年,我們進入到文獻資料所看不到的傳統領域,週期性隨父兄回到獵徑上踏查Lavalian家族舊部落的石板屋遺址Patudalan。2014年筆者之一的Langus與博剛以微薄的獎學金製作新武呂溪上游集水區的立體地圖模型,也參與Isnangkuan家族的舊部落Hahaul尋根之旅。臺東縣布農青年永續發展協會在2015年的成立是新型態的在地力量結盟,將有志於部落的文化工作、人文歷史與產業發展的青年結合成一個平台,讓一群人的溫暖取代一個人的孤單。2016年我們成為台北醫學大學傳統領域推動中心的地方夥伴,透過GoogleEarth等資訊系統與長輩探討傳統領域的故事,也製作了新武呂溪下游地區的地圖模型,同時也探勘了初來後山的警備線,並抵達Mamahav的石板屋遺址群。2016年底到2017年,筆者們再以自費的方式與台大人類學系的研究生們進行Hahaul舊社的考古學測繪,未來預計將測繪的平面資料轉化為近用性更高的素材,整合家族的口述歷史與史料文本訊息,建立具有實質內容的傳統領域範圍,勾勒出過去在自己家裡的生活方式,並思考未來的可能。

回家?現在才開始

—當身處祖先居住的山林

過去一年多來,Aziman跟著長輩的腳步回到Istandaa氏族為主的舊聚落-Mamahav,這裡直到60年代仍有部落族人種植紅豆。小時候經常聽長輩述說在初來「後山」出生、生活與遷徙的生命故事。童稚的自己很難理解長輩的敘述—無論是出於生計養家回到山上工作,或者是單純的懷念美好的過去時光,一直到走了這一趟路,經驗性地感受到歷史發揮在自己身心靈的作用。Langus則比對了日本人的文獻紀錄,相對於冷冰冰的文字敘述:Hahaul社人三戶共25人於昭和8年(1933年)3月開始移住至利稻,花了一個月的時間完成移住。(高砂族授產年報,1943),走回Hahaul舊社道路並停駐於舊房子(mailumah)時,不同於「高砂族調查書」或「高砂族授產年報」寥寥幾筆吉光片羽,長輩的童年記憶隨之湧現:cina(媽媽)說那裏是她小時候幫阿嬤切菸草的地方,這裏還有巫師阿公的豪宅,他一直在這裡住到1980年代過世,很多人會從高雄花蓮來找他治病,用白米、酒水、華服作為謝禮,趁暑假期間溜去玩就能獲得很多好吃的東西。tama(爸爸)則說這裡是他娶了cina後才能進入的山林(註1),他跟著岳父(外公)去採收愛玉子,再一袋袋的揹下山販售。為了求表現,爸爸會以飛快的速度幫岳父揹起數十公斤重的包袱,而他也會在農閒期間到那狩獵,帶好料給家人。舅舅Ciang則說回憶起小時候住在山上,跟阿公阿嬤擠在小小的房裡,小小的他被夾在中間,睡夢中聽著幾分醉意的阿公阿嬤無意識的聊天鬥嘴。

什麼是傳統領域?Langus表示在尋根之旅當下好像才理解了別於學術研究對於傳統領域的定義,那就是「一群人生活在一起的地方」!舅舅Ciang說:「如果連自己祖先住在哪個地方都不知道,還談什麼還我傳統領域?」直到下山後這句話還不斷迴盪在心裡,如果連自己祖先住在哪個地方都不知道,還談什麼還我傳統領域?然而是誰讓我們自己都不記得祖先住在哪個地方,又何忍苛責被迫忘記過去的人們?傳統領域不單只是一個地理上的位置範圍而已,更承載這塊土地上的生活記憶與情感,那空間地理範疇並不是那麼現代性的透過法律排他的定義主權,而是回到族人的生活當中,藉由分享、情感的流動與實踐的行為建立起來的屬於人的「地方」,這麼簡單的事實卻淹沒在現代國家的法規命令、與各種扭曲的輿論想像下。Aziman也認為,跟隨長輩「回家」這一個課題是一門很大的學問,從認識自己、家族到理解過去的生活與當代行政單位之間的差異,完全無法以當代價值觀去定義過去布農族人傳統領域的邊界。走訪maiasang或許是一種讓年輕人能夠更快理解過去先祖對於山林智慧與土地之間互助共生的觀念,因此這樣的行動實踐真的是作為我們願意學習與傳承的一小步:回家,從現在才開始。

誰的傳統領域?

—經歷接近、亦僅能接近的過去

「原住民族傳統領域」作為具有空間意義與主權價值的文化概念來自2000年之後的學術社群,在此之前是以街頭上的「還我土地」論述表達,藉由土地權利的復歸重建原住民族的主體性。2005年原住民族基本法通過使「傳領」成為準法律名詞後,其法學概念的釐清與具體實踐方法便成為具有急迫性且牽涉廣泛的現實。如果將原住民族社會作為一個文化集合體,「空間」就是具體化原住民文化行為的載體,空間的物理特質滋養了傳統知識,諸如生態、社會與靈性的抽象原則都透過空間中發生的行為方得以實踐;同時在歷史過程當中遭遇了層次不同的族群/社群關係與外部力量—國家、資本主義、世界性宗教,使得對傳統領域的認識與本體論研究都顯得治絲益棼而不易對外敘述辨明,更罔論社會大眾在台灣族群政治下固有的偏執想像,更加深這一個議題的隱諱。經過了近10餘年各地所發起自主的傳統領域調查與官方所進行的傳統領域調查後,在理論與實務上都累積了不少需要解決的難題,例如:傳統領域的邊界是否是如同國界般的靜止?涉及傳統領域的活動是否又是具有差異與層次性的?與傳統領域的空間連結的社群單位又該是如何定義?報導人的身份,無論是性別、世代、族屬、社會階層又如何影響了對於傳統領域的論述?或者更根本的,如何引發族人對於傳統領域的認知?

傳統領域調查是一項全面性的研究工作,不僅因傳統領域的概念並非同質,更因其具有不同的屬性,例如獵場、田園墾地、自然資源採集地、紀念地、起源地……等;或者處於不同的時間帶,都會使傳統領域的概念具有複雜的層次。上述的空間範圍都有可能涉及不同的地理邊界與權利範圍,往往也因本民族的領域觀和內部勢力的變化產生消長,自然亦可能與其他族群、社群之間發生重疊與更動態的邊界游移。由於傳統領域所涉及的是具有歷史意義的空間,也因此在當代進行猶如現代國家邊界領域的後設劃定,更需要回到各行動者之間的肯認與協商,才能使傳統領域成為具有在地意義與當代實踐性的權力空間。

基於上述認知,研究方法上我們主要仰賴兩種研究方式:口述傳統與文字史料,兩者都有其可信度與侷限性,往往需要透過批判性的「閱讀」,才能夠浮現出「傳統領域」與各項權利實踐的空間範疇。在前文筆者已說明口述傳統與實際踏查的意義在於:透過當代族人的主觀敘事,勾勒出其意識當中已然形成的傳統領域空間。對研究者而言,會更關注於族人的主觀敘事與歷史文本之間的辯證關係。原住民族過去並沒有自己的文字史料,我們的社會是活在實踐、禁忌與神話傳說之中,原住民族的史觀強調的是實踐性,透過實踐在當下連結過去與未來,其邏輯是動態的,而非靜態的「證明」;相較之下,現代國家—特別是有文字的社會,所強調的是文字文本的權威性,與政治權力相結合的結果是決定了被書寫者、被支配者的歷史。因此,我們今日所看見的文字文本都有其脈絡,也就是作者所具有的意圖與目的,紀錄方法無疑的是外來的,因此具有其認知理解的侷限,我們必須要批判性的理解;換言之,我們今日所習慣的歷史文本,被書寫的「傳統」可能是透過殖民者有色眼鏡所留下的紀載,與族人的主觀認知可能有著不小的出入。進行研究時,文字文本能夠觸動我們的問題意識,與族人的口述歷史進行比較,但我們並不能逕以作為最後的定奪或用以驗證耆老的話語。剔除史料作者的偏見,才能夠還原史料的價值。

學會怎麼走路。

—史料與口述歷史之間的辯證

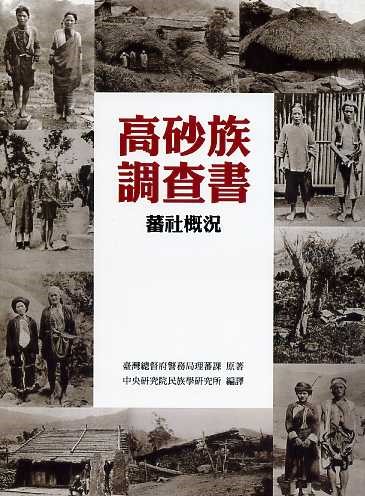

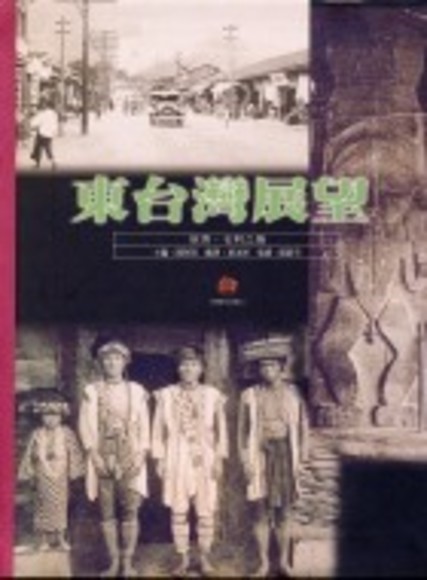

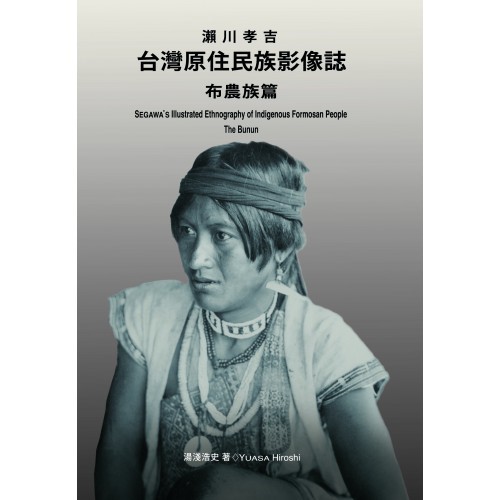

對新武呂溪流域的布農族而言,由於受到現代國家宰制的歷史較為晚近,迭至1930年代後日本人才能夠在此地繪製較為清晰的地圖,在此之前多半是沿用清代所留下不精確的方志圖。文獻史料方面,對我們而言較為重要的是日治晚期的《高砂族調查書》、《東臺灣展望》與《高砂族授產年報》、《理蕃之友》、《臺灣原住民族影像誌—布農族篇》,以下將簡介這幾份文件、以及如何與耆老的口述歷史進行批判性的比較閱讀。

(一)高砂族調查書:這份資料是臺灣總督府警務局理蕃科在1936-1939年之間所出版的一系列調查資料,資料來源來自原住民地區的各警察駐在所業務報告。其第五冊的「各州廳部落概況」調查於1931年,成書出版於1938年,2011年由中央研究院民族學研究所出版中文翻譯版,成為研究團隊的重要研究參考。其書分為三章節,第一章以各州廳為範圍進行部落狀況調查,包括位置、地勢、氣候、集團居住的概況、沿革以及與他社的關係;第二章說明各族群系統的社會組織;第三章則描述各族傳統信仰。我們所參考的主要是第一章,里壟支廳新武呂溪流域(新武呂溪、大崙溪)布農族部落計有39個,藉由這份資料我們大概能夠掌握部落的名稱、人口、沿革與社群關係。

(二)東臺灣展望:這份文獻是毛利之俊在1931年所出版通俗的臺灣東部(花蓮港廳、臺東廳)的概覽介紹,特色在於大量圖版與精煉的文字。其書寫特別側重於東臺灣的人文地景以及日本人的殖產設施,藉由圖版我們能夠更直觀的和耆老探討以「關山越警備道路」為主軸的各駐在所與部落之間的關係與記憶。

(三)高砂族授產年報:日治時期的警察駐在所不僅構成對原住民族各部落的監視網,讓各部落趨於固定化與孤立;同時也身兼其同化政策與授產經濟的多重身份,高砂族授產年報便是各駐在所所呈上經濟產業面的報告書。其年報中的重要項目是集團移住的人口與過程,透過逐年登載的數據資料能夠掌握本區域自1920-1940年之間集團移住的推演時序,以及日本人所理解的「部落」與駐在所相關資訊。

(四)理蕃之友:理蕃之友是1932年至1943年之間,總督府理蕃課所發行的月報,內容是有關於全臺各地的原住民政策的基層實踐與投書,能夠相當程度地反映當時的政治氛圍。1930年代全臺原住民族地區大致已落入現代國家的宰制體系,唯新武呂溪上游與中央山脈西面的荖濃溪上游仍為最後的獨立地帶,因此在霧社事件後發行的理蕃之友開頭幾卷重心皆擺在本區域的抗日事件及其善後,是由文字上理解當時社會狀態的重要文本。

(五)臺灣原住民族影像誌—布農族篇:本書是日籍學者湯淺浩史先生於2009年出版的瀨川孝吉先生的民族誌影像集。瀨川孝吉是戰前日本的植物學家,曾於1931年任職於臺灣總督府理蕃課從事農業相關調查,留下非常豐富的影像資料,1976年至1984年曾應臺灣省政府邀請與本書編者湯淺浩史進行了連續性的原住民族田野調查。本書的影像誌資訊豐富,其中許多內容皆與本區域有關,對於日常生活面、建築、農業、服飾等層面都提供相當細膩的資訊。

上述的歷史文獻都是重要的參考資訊,不過其間較大的問題在於口述歷史當中經常會有聚落名稱、地名、設施等細節無法與文字史料連結的部份,這在推理上可能有幾個問題:

1.文字史料所呈現是斷代的訊息,但族人的口述歷史可能在記憶長河裡匯集成一個點,兩者之間可能出現年代的落差。

2.研究者對於史料掌握有限,致使研究結果無法與口述歷史連結,需要開拓更多元的史料。

3.口述歷史的傳述過程可能產生了錯誤或衍生。

4.日本警察所理解的「部落」與族人對於「聚落」的理解可能未必重合。

以上四點僅為初步的提問,便顯見各類史料彼此間的變數與難度,關鍵仍然在於史觀、史料與史識的差異,究竟該如何判讀。其根本問題是原住民族的歷史該如何傳述?史料與口述歷史之間的辯證關係如何在當前對歷史的需求中達到平衡?這個問題換句話說,就是我們需要怎樣的原住民族歷史,是以各族群特有的歷史觀念所建構的歷史,抑或者是由主流的西方或中國「事件—結構」的線性史觀所建構的原住民族歷史?這些都可能涉及到原住民族史料文獻以及田野調查、訪談、踏查等方法的選用,自然也與原住民族百年以來所受墾殖史觀的影響有關。傳統領域的調查經驗影響我們對於原住民族歷史的理解眼光,從而能夠批判式閱讀各類的文本,而非為了文本而文本。

意識到上述難題之前,三位筆者自2012年逐漸涉入傳統領域調查,但我們一致認為「研究調查」終究是一種外部凝視,比較恰當的說法是:我們從此開始學習走上一條回家的道路。本文企圖透過一次次回鄉的道路,讓各界一窺當代的原住民知識青年-所謂念過研究所的這群人-是如何跌跌撞撞的學習他們本來就應該經驗的、甚至是許多同一個年齡層甚至是年紀更小的弟弟妹妹早已經歷的那一條回家的道路。傳統領域是一種歷史符號,象徵著祖先存在的事實,它並不是透過有形文字來書寫,而需要透過實際的接近才能獲得經驗上的類比,所以我們先學會怎麼走路。21世紀的我們已經無法回到老人家的生活,但是我們卻能夠讓老人家活在我們的生活當中,傳統領域存在的意義在於勾勒出原住民族自我治理與共享協商的地理場域,然而它的實質內容仍有待有心人去探索。我們深信「慢慢來比較快」,至少大家已經走在那一條回家的路上,而且是充滿自信卻又謙卑地向著明天走去。

圖1:必須攀過崩壁才能抵達Hahaul。(邱夢蘋提供)

圖2:踩著祖先遷徙的步伐。(邱夢蘋提供)

圖3:中央山脈深處的家族故事:Hahaul舊社。(謝博剛提供)

圖4:以平板儀測繪傳統建築結構平面:Hahaul舊社。(謝博剛提供)

圖5:進行地表清理並印證長輩的口述歷史:dadala舊社。(謝博剛提供)

圖6:傳統領域立體模型是世代間的溝通平台。(謝博剛提供)

圖7:練習在山上呼吸與生活:Mamahav舊社。(謝博剛提供)

圖8:學習找回家的路:Patudalan舊社。(謝博剛提供)

圖9:讓孩子們認識這是我們彼此所共享的山林。(謝博剛提供)