反共救國莫忘山地歌舞

本期專題

第30期

2016/12

文/黃國超

一、蔣經國的金門之旅

1951年春,國防部總政治部主任蔣經國到金門視察部隊,在〈高山青〉的歌聲中官兵們群起跳舞,人人心情愉快,熱情洋溢。蔣經國發現這種舞蹈,不限場地、人數、服裝、器材,大家都可參加,亦不需要經費,是國軍康樂活動最佳的項目。蔣經國問部隊官兵們,這舞蹈是什麼人帶來的,阿兵哥答稱是國防部女青年工作大隊女教官教的,而教授者就是舞蹈家李天民。李天民1925年出生於遼寧,畢業於東北長春滿州映畫學院,主修舞蹈。1945至46年應聘國軍政工隊隊長職務,1948年在臺灣開始從事舞蹈教學工作。1949年李天民任屏東阿美寮國防部女青年工作大隊舞蹈教官,某天因緣際會來到屏東山地門,欣賞了原住民圍著圓圈跳舞唱歌的情景,當時的舞蹈配樂就是〈高山青〉。李天民回到臺北後仿效原住民以〈高山青〉的曲調,編排出一首節奏強烈、充滿活潑氣息的團體舞蹈,教給女青年大隊。花木蘭們受訓結業後,被分發到全臺六個防守區,就把這個〈高山青〉舞教給士兵,因為簡單易學,大家在操場,集體雙手互牽,排成鏈形或圓形,在高唱〈高山青〉歌聲中踏地揚足,身體屈伸、前進、後退、俯仰情緒熱烈。

1951年女青年工作大隊前往小金門教阿兵哥跳〈高山青〉。圖片出處/伍湘芝著,《舞蹈荒原的墾拓者:李天民》(臺北:時報,2004年),頁33。

1951年女青年工作大隊指導海軍弟兄化妝跳山地舞蹈。圖片出處/伍湘芝著,《舞蹈荒原的墾拓者:李天民》(臺北:時報,2004年),頁33。

受到金門的啟發,回到臺北後,蔣經國召見了總政治部設計委員會主任委員何志浩中將,告知他在金門所見的舞蹈,說「軍中需要舞蹈,去與相關單位研究,提倡舞蹈」。何志浩在抗戰期間,擔任過國民軍事訓練委員會主席、國防副廳長等職務。赴臺後,歷任總政治部設計委員會主委、總統府參軍、文藝協會理事、民族舞蹈協會理事長等職。受蔣經國指示後的他,便委請李天民負責。1951年6月李天民到達花蓮的田埔部落(吉安鄉),展開了他的歌舞採集。在東防部、政治部、國防部及女青年大隊、花蓮縣政府人員的陪同下,由田埔部落許木碇與林春瑛主持〔1〕,熱熱鬧鬧觀看了這一場政治動員下的豐年祭歌舞。

李天民在歷時兩個多月的花東原住民舞蹈採集後回到臺北,隨後以阿美族歌曲為節奏和舞步為基礎,將豐年祭舞蹈化身為新作舞碼《萬眾歡騰》。《萬眾歡騰》開啟了戰後山地歌舞幫助形塑中華民國國家認同與領袖崇拜的大門,從下列(圖2、3)照片中,可以清楚地看出,這些舞碼企圖塑造的是蔣介石「民族救星」的卡里斯馬(charisma)形象,幫助其鞏固遷臺後的政治地位與權力。1951年10月1日女青年大隊在總統府前的三軍球場花木蘭戰鬥晚會成功地演出《萬眾歡騰》後,獲得空前的迴響,旋風橫掃臺灣,不管是陸海空軍或是警察、憲兵,還是學生、民間社團都跳過這支舞,無形中影響了後來1953以後興起的土風舞的發展,並且回流原住民部落成為祭典活動中常見的「大家來跳舞」。從音樂角度來說,國語版的〈萬眾歡騰〉可能是戰後愛國歌曲中,挪借原住民旋律填上國語歌詞「原歌國唱」的前鋒。在〈萬眾歡騰〉之後,身為黨國要員的羅家倫,以阿美族旋律所填寫的〈臺灣好〉,可能是「原歌國唱」的愛國歌曲中最為社會大眾所熟知的。不幸的是,它們都是國族政治下的宣傳道具。

1951年花木蘭戰鬥晚會表演的《女青年進行曲》。圖片出處/伍湘芝著,《舞蹈荒原的墾拓者:李天民》(臺北:時報,2004年),頁55。

'

'

1951年憲兵司令部軍士大隊在三軍球場表演《萬眾歡騰》。圖片出處/伍湘芝著,《舞蹈荒原的墾拓者:李天民》(臺北:時報,2004年),頁117。

二、山地歌舞的文化改造

1952年7月28日至8月26日,一場為期長達一個月的「改進山地歌舞講習會」展開,隨政府來臺的舞蹈家高棪、李天民等人應邀擔任講師。這次講習會在臺北市女師附小舉辦,全臺各山地鄉的鄉公所各推薦兩位優秀的原住民男女青年北上參加講習,總共有來自不同族群、部落共72名,年齡在16-25歲之間的原住民前往受訓,期望能藉著此一機會,為傳統山地歌舞注入「新時代」的精神。在中心/邊緣的政治構造下,「中國」被奉為「正統」,而國共對峙的氛圍使得舞蹈被賦予了不少政治使命,一場新的身體教化學(body pedagogy)結合著國民改造運動及中原史觀於是展開。

這一次的講習會,由主辦單位所擬定的「改進」目標為:

1. 統一原有的山地歌舞形式。

2. 將優良的山地歌譜,填配國語歌詞,並伴以舞蹈。

3. 模仿山地歌舞原有情調,創作山地新歌舞。

4. 灌輸淺近的現代歌舞知識。

根據上述四大原則,舞蹈講師們編製了〈捕魚〉、〈送出征〉、〈農家樂〉、〈迎賓〉、〈勞軍曲〉、〈凱歌歸〉、〈生活改進〉、〈萬眾歡騰〉、〈山地風光〉、〈收穫祭〉、〈狩獵舞〉、〈洗衣女之歌〉等十二支具有政治目的與異國情調風味的歌舞(盧梅芬2007:49)。我們仔細加以分類,不難從舞碼名稱看出些端倪,如頌讚軍人與戰爭的:〈送出征〉、〈勞軍曲〉、〈凱歌歸〉;歌功國家建設領導的:〈生活改進〉、〈萬眾歡騰〉、〈農家樂〉;最後與原住民有關的僅剩:〈捕魚〉、〈迎賓〉、〈山地風光〉、〈收穫祭〉、〈狩獵舞〉、〈洗衣女之歌〉。

雖然說,原住民族的舞蹈似乎仍佔了一半,但其原始意義卻已經按新的國族主義被重新建構。例如李天民用來訓練72名學員的練習舞碼《狩獵舞》,其內容主旨在描述打獵英雄抱得美人歸。但「場景」卻是在描述「黃帝時期」,民眾砍竹製弓、圍捕鳥獸的情景,並藉由舉棒、揚矛、執刀、追獸、搏鬥等情節,表現出狩獵的過程及滿載而歸的歡樂。這種中原史觀的錯接並不是個意外現象,我們同樣可見於其另一位講師高棪(1960)的自述中:

三代時帝堯用舞祭天,帝舜用舞感有苗,武王會師,前歌後舞….自漢朝以後,舞蹈即逐漸衰落,輾轉至今,世人幾乎不知道中國有土風舞,而這種珍貴的民族藝術的種子,卻由邊疆民族和山地同胞給我們保存了。〔2〕

這種「美學」預定了一個以中華民族為本位的價值原型民族觀。高棪後來任教於新竹師範學校、臺北女師專、國立臺北師範大學等校,這三所學校皆是當時師資培育的學府,這套錯接中國上古史觀的新民族舞蹈,在國家體制下透過教育系統取得了合法化的地位,並經由救國團康及各類民族舞蹈競賽將之指定為「比賽舞型」,進一步深入民間底層。這些「新傳統」便逐漸成為「事實」,造成觀念宰制的深化,影響各中小學校層面甚廣。

三、部落傳統歌舞的管理

除了透過「講習會」及「教育系統」重新再建制化一套國家認可的改良式山地歌舞外,影響各部落文化最深的,還是在於利用山地行政系統(特別是警察)的國家暴力,對於散居各地的原住民族部落歌舞、祭儀活動,進行干預及監控。

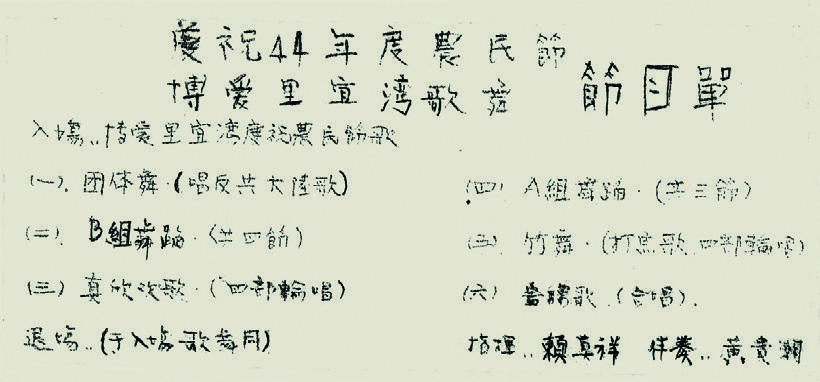

黃貴潮表示〔3〕,1950年代位在臺東海岸線上的宜灣阿美族部落,由於頒佈戒嚴令的關係,加上基督宗教的傳入,傳統的豐年祭等儀式及活動均遭受到嚴重的打壓。當時兩人以上的集會均會被禁止,為配合政府法令,各式慶典活動只好以「運動會、比賽、表演」的形式掛名,而豐年祭則需假借慶祝農民節或春節的名義來舉行。在黃貴潮所保留的一張「慶祝44年農民節博愛里宜灣歌舞」節目單中(圖4),共列出了六個表演節目:一、團體舞(唱反共[攻]大陸歌);二、B組舞蹈;三、真歡欣歌(四部輪唱);四、A組舞蹈;五、竹舞(打魚歌,四部輪唱);六、告辭歌(合唱)〔4〕,這場活動由賴真祥指揮,黃貴潮伴奏。

1955年宜灣農民節歌舞節目單(黃貴潮提供)

節目單中的表演歌曲,均需經過事先審查,且因為「推行國語運動」及「保密防諜」的關係,還必須將傳統阿美族歌謠,重新填上國語歌詞,「原歌國唱」以求符合國家政策的規範。我們從該活動一開始由〈反共大陸歌〉進場的政治正確,加上黃貴潮當初所拍攝的照片:國旗、警察,可以看見整個活動都在國家的監視與控制之下,規訓的運行宛如英國小說家喬治‧歐威爾作品《一九八四》中的「老大哥在看著你!」。「國家」的巨靈成為祭典儀式的中心,由於日治以來原住民已經將服從的觀念銘刻於身體,也印記於腦子裡,從而再次聽命於新國家政權的各式命令與規定,且綿密的警察機構也佈成了權力毛細滲透的組織網絡,國家的意志與管理控制因而得以深入到日常生活的細微末節。

國家不僅要求祭典集會報備,其立於活動現場監看的警察,猶如監獄中央的監視塔,將祭典的秩序置於權力的目光之下,以檢查(examination)為核心,運用一種權力視覺不斷加強忠誠的可見性,將身體納入監督空間以達成控制和文化生產的目的。光復後十年的原住民祭典,在國家安全命題的覆蓋下,就這樣成為官方觀察、監視的對象。國家與特務機構以監視、禁止等方式來介入人民的集會活動,而彼此雙方卻很少進行進行主體的文化性交流。黃貴潮表示,當他們向警察解釋辦祭典就是要「ha-hay-in-ha-hay」時,外省警察茫然不知其意。換句話說,政策之外,造成彼此陌生隔閡的還有漢族瞧不起異族,中央文化瞧不起地方文化,這種潛伏靈魂深處的種族中心主義文化傳統。

1955年臺東宜灣部落農民節警民合照(黃貴潮提供)

四、官式「豐年祭」之推展

戰後國民黨政府將山地歌舞的「可視性」(治理/觀賞)運用的最頂級藝術之一,便是官式「豐年祭」的舉辦。所謂官式「豐年祭」,胡台麗(2002:305)表示,係以官方觀點和利益來主導或影響原住民族的祭典活動,其支配和干擾的程度有深淺不同,以往最常見的官方意識型態是希望「豐年祭」反映政府在原住民社會創造的「安和樂利」的景象,最好能載歌載舞表達對政府的德政,期待「豐年祭」帶著熱鬧歡愉的氣氛。此外,官式豐年祭免不了要有官員出席致詞,有民意代表或政黨候選人上「司令台」表示關懷並為選舉造勢,以達到政治目的。也就是說,豐年祭的持續與推動需求國家的政治權力,國家則藉由護衛此文化以作為它統治之正當性基礎。官式豐年祭期望場面越大越好,時間越能夠配合某些國定慶典活動或選舉活動越好,官式豐年祭也儘量發動傳播媒體報導以帶動觀光熱潮。

在臺灣,大到中央、小到地方政府主辦的各式政治性慶典、體育活動或文化節日中,必然有原住民族受邀參與、演出歌舞共同慶祝。在「中華國族主義」的意識型態中,原住民很自然地以國族成員之一的身份,加入原與其無關的各種中國節慶和政治性儀式。胡台麗(2002:306)以親身的經歷指出,1983年土?排灣族五年祭就出現「慶祝臺灣光復節」的大會儀式;1984年屏東來義五年祭的全鄉表演活動的長官致詞是「希望三民主義統一中國」。1989年鄒族在特富野舉行的mayasvi祭典時,為了遷就省主席之來臨而一再改變祭儀時間,而鄉公所也一直希望把不定期舉辦的mayasvi活動改為每年固定日期舉辦。1990年屏東縣排灣族聯合豐年祭為選舉造勢的意義大於慶典的意義,花蓮縣阿美族聯合豐年祭常對聚落型的ilisin祭儀造成妨礙,官方主導的意味濃厚。凡此種種國家並非從關心原住民族文化之傳承為出發點,原住民族的文化主體性深受官方偏頗意識型態所左右。謝世忠(2004)認為,進入這些活動領域,即象徵弱勢文化向強勢文化從併(從屬合併)的過程,原住民族人長期處於為對方慶祝的氣氛中,事實上即是在於演出文化變遷(承認漢文化價值)及國家認同(知道自己在為國家表演)的戲碼。透過成員共享的文化,加上主觀意願的集體認同,兩者交互作用下,原住民將自己整合進中華民國的民族基礎。

澳洲的黎巴嫩籍文化研究者Ghassan Hage一針見血的指出,多元文化主義的作用正是在主流強勢的Anglo-Celtic國族/共和論述中,將其他文化收集起來,放入國族櫥窗中加展示。「這種展示性的多元文化主義侍候殖民視野裡的殖民主義豐年祭」(陳光興1996:103)。因此,Hage認為多元文化政策「准許」其他族群「維持他們的文化」並不表示這不是一種全面控制的幻想。如同動物學一樣,多元文化的語言系統對族群進行分類,構築層級化的秩序體系,在動物園中弱勢族群被展示成稀有動物,在多元文化博物館中被「想像成已經死去的文化,不可能有自身的生命力」,除了以「和平共存」的辭令來規約、管制館中的收藏。因此,「多元」文化並不多元,「文化」的指涉也只是國家機器中心主義(statism)導向的國族及族群認同(ibid.:104)。

_______________________________________

作者簡介:

作者簡介:

黃國超,成功大學臺灣文學研究所博士,曾任臺東縣原住民社區總體營造案駐地規劃師、臺北利氏學社助理研究員、彰化縣環境保護聯盟研究員,並曾任教於大業大學、嘉南藥理科技大學、樹人醫護管理專科學校、中國醫藥大學等,現為靜宜大學臺灣文學系副教授,研究專長為臺灣原住民社會與文化、文化人類學、臺灣流行音樂等,著作多見《臺灣原住民研究論叢》、《臺灣學誌》等刊。